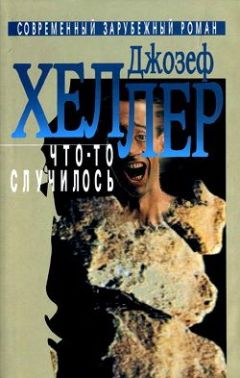

Текст книги "Что-то случилось"

Автор книги: Джозеф Хеллер

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)

– Он непременно должен участвовать в эстафете? – спрашиваю я. Спрашиваю уважительно, стараюсь обезоружить Форджоне. Подавляю в себе желание язвить: конечно же, я чувствую свое превосходство над ним, но притом его боюсь; да, я лучше его, но и слабее. – Может, они могли бы заняться чем-то еще? Или хотя бы он?

– Жизнь трудна, мистер Слокум, – философствует Форджоне (сказал бы я ему, куда он может употребить эту свою философию). – Он должен усвоить уже теперь, что должен опередить всякого другого. Это один из уроков, который мы стараемся преподать ему сегодня, чтобы он был готов к завтрашнему дню.

– Мне жаль другого.

– Ха-ха.

– Кто он, этот другой? Вот бедняга.

– Ха-ха.

– Может, мой мальчик и есть другой.

– Потому-то мы сейчас и стараемся его натренировать. Вы ведь не хотите, чтоб с ним случилось такое? Вы ведь не хотите, чтоб его все и всюду обходили и обгоняли, чтоб он всегда оказывался последним?

– Не хочу. Для меня он – на первом месте. Меня заботит его судьба, не чья-нибудь. Потому я и пришел в школу поговорить с вами.

– Может, я немного суров с ним. Но это для его же пользы. Лучше быть слишком суровым, чем слишком снисходительным. Иногда.

– А у вас у самого есть дети, мистер Форджоне? – рассудительно, чуть потверже спрашиваю я (поскольку он еще не разбил мне башку своим молотом-кулаком и даже отступил – начинает оправдываться). – Не могу же я позволить своему ребенку ходить сюда, если он будет так расстраиваться, если думает, что вы к нему придираетесь, не могу я смотреть на это сквозь пальцы. Попробуйте стать на мое место.

– Я к нему не придираюсь, мистер Слокум, – смущенно сглотнув, поспешно возражает Форджоне, от волнения кадык у него ходит ходуном. – Он вам так сказал?

– Нет. Но, по-моему, так ему кажется.

– Я стараюсь ему помочь. Я к нему не придираюсь. это его товарищи. Они все на него нападают. Когда он замедляет бег и начинает смеяться и не старается победить, они сердятся и принимаются на него кричать. Или когда в баскетболе нарочно пасует мяч не туда… он это нарочно делает, мистер Слокум, голову даю на отсечение. Бросает мяч кому-нибудь из ребят другой команды, просто чтобы тот мог показать себя или чтобы удивить своих. Шутки ради. Хороши шутки, а? Когда кто-нибудь его атакует, он отбрасывает мяч. Он пугается. И тогда товарищи сердятся и начинают на него кричать – его товарищи, не я. Я только стараюсь заставить его делать все как положено, тогда на него не будут обижаться. А когда ребята и впрямь обозлятся и накинутся на него, он совсем сникает, и того гляди заплачет, и говорит, его тошнит или горло у него болит, и просится к медсестре и домой. Хуже маленького. Бледный весь делается. Мне неприятно вам это говорить, мистер Слокум, но иногда он прямо как маленький.

(Я готов убить Форджоне, готов убить его прямо на месте: он сказал правду, а я совсем не хочу, чтобы ее замечали.)

– Он, знаете ли, и в самом деле еще ребенок, – говорю я с натужным снисходительным смешком.

– Ему девять лет.

– Разве это так много?

– Самое время приучаться к дисциплине и вырабатывать в себе чувство ответственности.

– Не хочу с вами спорить.

– Я не спорю. Я просто говорю вам, мистер Слокум. Пора ему учиться не увиливать от трудностей.

– Он старается. Очень старается.

– А то ребята не желают, чтоб он был в их команде. Жалуются на него, говорят, если он не будет стараться, они не желают, чтоб он был в их команде. Это не секрет. Они при нем говорят. Не желают, чтоб он был в их баскетбольной команде; говорят, он никудышный игрок. Ребята всю душу вкладывают, стараются выиграть, для них это совсем не шутка. А мне как быть? Чью сторону брать? Может, вы тут поможете?

– Для того я и пришел. Чтобы попытаться помочь.

– Может, вы сами с ним поговорите, мистер Слокум? Постарайтесь ему объяснить, почему надо стараться делать все как положено. Ему же будет лучше, не мне.

Ну еще бы. Без труда представляю, как мой мальчик стоит перед Форджоне, испуганный, бледный, сколько раз я видел его таким, когда мы оказывались где-то в незнакомом месте и он думал, я его там брошу или заставлю нырять с борта лодки. Как объяснить Форджоне, что я люблю моего мальчика таким, какой он есть (ой ли? Не уверен), и пусть ему не свойствен дух соперничества, пусть он не напорист, пусть ничем не выделяется, меня это не смущает, хотя, должен признаться, в иные минуты мне хочется, чтобы он был не хуже других, и тогда я недоволен, что ему все это не дается, и, наверно, умей он все это, я куда больше им бы гордился. Подозреваю, что и он это знает.

Но он пока не знает, что я пришел к Форджоне просить для него поблажки, и я не хочу, чтобы это стало ему известно. Боюсь, он будет слишком подавлен, почувствует, что слишком откровенно унижен, и уже не посмеет показаться на глаза Форджоне. А я, расставшись с Форджоне, конечно, буду злиться на моего мальчика: ведь из-за него мне пришлось вести этот разговор (и из-за него у меня загублено утро, из-за него накануне вечером, когда я твердо решил пойти к Форджоне и тотчас же об этом пожалел, я потерял душевный покой), и за то, что эти проворные злобные сопляки всей оравой на него накидываются, с радостью наподдал бы им всем в зад и как следует столкнул бы их лбами, этих вонючих, сопливых и драчливых паршивцев. (И ведь это из-за него мне пришлось что-то предпринять. Вот сволочизм… Иногда мне кажется, как бы мне хорошо было одному, но нет, это только так кажется.)

– А вы не можете ненадолго освободить его от баскетбола, если он попросит?

– Ему так хочется?

– Да, наверно. Хотя не думаю, чтоб он стал вас просить. Я с ним поговорю. А вы об этом не заговаривайте.

– Если ему так хочется, пожалуйста. Я не придираюсь к нему, мистер Слокум.

– Всего на несколько дней. Может, к нему вернется хоть какая-то уверенность в себе.

– Я постараюсь ему помочь.

– Скажите ему, что у него усталый вид или что-нибудь в этом роде.

– Пускай подойдет ко мне и отпросится под каким-нибудь предлогом. Может, слегка захромает или принесет от вас записку, что его тошнит. А то как бы ребята не поняли что к чему да не стали бы над ним потешаться.

– Это не будет ложью. В дни, когда у него спортивные занятия, его и вправду тошнит, того гляди вырвет. Он не завтракает. Приходит в школу совсем голодный.

– Я этого не знал. Он что-нибудь говорил обо мне?

– Очень мало. Ничего плохого. Говорит, он боится и у него ничего не получается. Он не просил меня разговаривать с вами.

– Я ведь для чего заставляю его заниматься получше, побольше стараться – просто хочу ему помочь. Просто хочу, чтоб он понял, на что способен, и уж делал все, что только в его силах, и добился бы лучших результатов. Вы бы ему так и передали.

– Я даже не хочу, чтобы он знал, что я к вам приходил. Пускай он несколько дней делает выжимания в упоре или что-нибудь в этом роде, и посмотрим, что получится, когда на него не давят. Идет?

– Отжиматься он тоже толком не умеет. И подтягиваться, и лазать по канату, делать прыжки и кувырки. По правде сказать, ваш сын все делает плохо, мистер Слокум. Кроме бега. Бегает он быстро. Но не всегда старается. Валяет дурака.

(Мне опять пришлось подавить улыбку.)

– Быть может, это наследственное, – говорю я. – Мне тоже все это не давалось.

– Ну нет, мистер Слокум, – со смехом возражает Форджоне, – физические упражнения даются всем, была бы только охота упорно заниматься.

– Надеюсь, – дипломатично уступаю я. – Сам-то я уделял спорту немало времени. – Это вранье. – Но толку, по-моему, было чуть.

– Вы неплохо сложены. Я же вижу. Если б ваш сын побольше старался, мистер Слокум, из него получился бы отличный спортсмен. Он, когда захочет, бежит, как ласка, и у него быстрая реакция. Вы бы видели, как он шарахается, если думает – я сейчас на него закричу. Или кто-нибудь из ребят.

– Пожалуй, он не решится вас просить. Даже если я дам ему записку.

– Я знаю, как быть.

– Возможно, он постесняется. Вы уж ему не говорите, что я к вам приходил. Мне бы не хотелось, чтобы он об этом узнал.

– Ясно, не скажу.

– И вы, надеюсь, не станете с ним сводить счеты? Не станете на нем отыгрываться за мой разговор с вами?

– Нет, конечно! – возмущенно восклицает Форджоне. – С какой стати? – (Потому что ты всего-навсего человек, думаю я.) – За кого вы меня принимаете?

– За кроманьонца, – твердо отвечаю я.

(Но это, разумеется, про себя. А ему слышен лишь мой негромкий смешок: я делаю вид, будто мы с ним отлично друг друга понимаем. Интересно, стану ли я когда-нибудь, сам того не замечая, не видя разницы, говорить вслух то, что сейчас говорю лишь про себя, только в мыслях, то есть стану ли психопатом, одним из тех – чаще всего это женщины, – кто на улицах и в автобусах вслух разговаривает сам с собой. Если такое случится, я начну путать, что происходит со мной в мыслях, а что на самом деле, и запутаюсь в обоих своих мирах – внутреннем и внешнем. Я стану жалок. Мне и сейчас-то нелегко разобраться, в котором из этих миров я обретаюсь в ту или иную минуту, какой из них истинный. Я всерьез тревожусь, что, случается, теряю над собой власть. Возможно, я уже и сейчас иногда говорю с собой слух – дети поддразнивают меня, уверяют, будто я разговаривал сам с собой вслух, пока готовил речь, с которой мне не дали выступить на прошлой конференции, – когда пьян или с головой окунулся в работу или в собственные переживания. Иногда ловлю себя на том, что уже складываю губы, чтобы произнести слова, которые собираюсь написать, когда сяду за письменный стол на работе или дома, или намерен сказать тому, с кем сейчас встречусь. Кажется, я хотя бы всегда вовремя спохватываюсь. Но не уверен. Может, уже и не всегда. Бывает, я и правда размахиваю руками и вскидываю голову, готовясь к разговору, но ведь это, в сущности, вроде репетиции, это не бессознательно. От страха, что рано или поздно я начну сам с собой разговаривать, мне даже кажется – уже и начал. Надо мной станут потешаться. Или отводить глаза и делать вид, будто ничего необычного не происходит. У меня часто бывают боли в груди, потому что я боюсь: рано или поздно мне их не миновать и я умру от сердечного приступа. Мой брат умер от сердечного приступа, дожидаясь чего-то в приемной у себя на службе, отец умер от чего-то еще, когда я был совсем маленький, и у матери – вот этого мне не забыть – в старости было несколько нарушений мозгового кровообращения, как это деликатно называют, иные совсем слабые, почти без последствий и не в счет – однако это вовсе не просто нарушения, – и привели они к тому, что язык не слушался ее, и она слова не могла выговорить, и в конце концов превратилась в ком бескровной, бесформенной плоти. Господи, как невыносимо мне стало ее видеть! И хотелось плакать – от любви, сочувствия и от жалости к самому себе, и ничего подобного нельзя было себе позволить. Я не терял над собой власть. Я был сильным. Когда дело касается не меня, а кого-то другого, я могу быть сильным и хладнокровным. Разговоры вслух с самим собой тревожат меня, пожалуй, не меньше, чем заиканье. Кое-какие мои сны, пожалуй, гомосексуальны. Как бы от одних мыслей, что я гомосексуален, мне с перепугу не стать на всю жизнь заикой. Сам не знаю, почему у меня такое ощущение от тех снов. А иные мои сны, по-видимому, гетеросексуальны, и совершенно ясно, почему мне так кажется. В этих снах я гоняюсь за девушками, и кидаюсь на них, и почти овладеваю ими, почти достигаю цели, и все-таки не достигаю. Кончить мне не удается. В самую последнюю минуту они всегда ускользают. Кто же это – моя мать? Обнаженная и на все согласная? А еще я понимаю, что большую часть жизни я стараюсь защититься от того, что натворил, сам того не сознавая, и что трудно оправдать. Почему мне так часто хочется плакать и почему я отказываю себе в этом… всегда? Иной раз я потом и рад был бы, если бы вовремя заплакал, и жалею, что не заплакал. Обычно мне хочется плакать после ссор с дочерью. Я уже больше не горжусь, что могу оставаться невозмутимым. Только бы мой мальчик не узнал, если я и вправду гомик, хотя, начни этого опасаться моя жена, я, кажется, даже испытаю некое мерзкое удовольствие. Надеюсь, я никогда, ни при каких обстоятельствах не потеряю над собой власть. Не случается этого, даже когда бываю с какой-нибудь девчонкой. Хорошо бы мне этого захотелось. Я рад, что не хочется. Надеюсь, меня не хватит удар и я не стану заикой, безъязыким паралитиком. Надеюсь, у меня не будет сердечного приступа. Надеюсь, я не впаду в старческий маразм, не стану мочиться в штаны, меня не потянет к растлению малолетних. Любопытно, каким бы человеком я оказался, если бы одним духом разрешил себя от всех запретов, что за фрукт сидит у меня внутри. Понравился бы он мне? Едва ли. Во мне, наверно, несколько разных «я». Не просто одна личность, это уж точно; сиди во мне одно цельное «я», я бы с ним как-нибудь ужился, эдак уютно прижался бы к нему и мы бы развлекали друг друга похабными анекдотами. Где-то в самой глубине я, может быть, поистине велик. Где-то в самой глубине сильно в этом сомневаюсь. Надеюсь, мне не дожить до того дня, когда вылезет наружу мое истинное «я». Этот тип способен говорить и делать такое, что изрядно меня смутит, а его самого вовлечет в беду, и, надеюсь, к тому времени меня уже не будет на свете. Ха-ха.)

– Ха-ха, Форджоне, – вот что говорю я вслух, желая ему показать, что задал свой вопрос не всерьез. – Разумеется. Ну разумеется, мистер Форджоне.

– Что такое?

– Я это ценю. Я рад, что вы понимаете.

– Порядок, мистер Слокум. Я бы помог таким образом любому парнишке.

– Спасибо, мистер Форджоне. У меня стало легче на душе.

Я горячо пожимаю ему руку и, расставшись с ним, чувствую, что мне стало куда тяжелей.

Я пришел настроенный сражаться, готовый, если понадобится, принять на себя любые удары. Победа далась мне слишком легко, и я ушел с ощущением, что проиграл. Я в полном унынии. Господи! Что же это я натворил? Как это отзовется на моем несчастном мальчике? С этими мыслями я очередной раз еду электричкой в город, на службу. Я дико зол на жену: какого черта она заставила меня пойти в школу. Вдруг Форджоне задумает отомстить? Очень мне нужно бегать в поисках частной школы, куда можно было бы перевести моего мальчика, сейчас мне совсем не до того; но Форджоне может меня вынудить. Я в его власти, не он в моей. В прошлом году мне чуть было не пришлось забрать моего мальчика из бесплатной школы (он умолил меня оставить его там) в дорогую частную школу, которая могла оказаться такой же скверной, из-за мрачной мужеподобной особы, преподавательницы прикладных искусств (в ее лице он получил свою миссис Йергер, да и я опять – на время. Похоже, на каждый учебный год приходятся своя миссис Йергер или свой Форджоне – и так было всегда). В этом году нам выпал смуглый здоровяк Форджоне с его проклятыми спортивными занятиями и налитыми кулаками. (Мы удрали от негров в Коннектикут. А теперь я должен волноваться из-за этого здоровенного итальянца.) Очень возможно, сейчас я в этом совершенно уверен, Форджоне разобиделся, что из-за своего сына я пришел вмешиваться в его работу, критиковать и жаловаться (может, я произвел на него прескверное впечатление?). Вдруг он мне в отместку с наслаждением станет пуще прежнего запугивать и унижать моего мальчика? Дождись завтрашнего дня, тогда узнаешь. И я, дрожа, дожидаюсь завтрашнего дня, и в обед звоню домой (будто бы узнать, нет ли каких важных писем, а на самом деле – убедиться, что он жив, что из школы не сообщали о его смерти), и еще раз звоню к концу дня.

– А что я тебе скажу! – весело кричит мой мальчик (к величайшему моему облегчению и удивлению, он сам снимает трубку).

Ибо Форджоне – да будет благословенно его благородное сердце – оказался на высоте. (В то утро за завтраком я куда больше моего мальчика трепетал из-за предстоящих спортивных занятий. Кофе казался горьким, как желчь. Форджоне представлялся мне палачом, безжалостные намерения его были загадочны, и весь день на службе я только и думал о преступной расправе, которую он чинит над моим мальчиком за каменными стенами, запертыми дверями и закрытыми окнами этой школы-тюрьмы. Я трепетал куда больше, чем мой мальчик, потому что очень ясно себе представляю все то, от чего он страдает, сам того не подозревая. Мое воображение несравнимо утонченней и изощренней. Он-то еще понятия не имеет, что существуют коварные взрослые, самые разнообразные извращенцы, безумцы, одержимые, которые ни с того ни с сего звереют и убивают детей. Я, как и он, наделен мучительной способностью подозревать во встречном незнакомце человека свирепого, злобного, способного его похитить, замучить, искалечить, и в иные дни – особенно пока мы жили в городе, да и теперь, после того как переселились в предместье, – я на каждого незнакомца, которого замечаю неподалеку от него, на рассыльных из магазинов, строителей, страховых агентов, даже на священников, смотрю волком, угрожающе и воинственно – пытаюсь взять на испуг, в каждом, хоть я и знаю, что это невозможно, мне мерещится похититель, садист, бандит, дегенерат или психопат-убийца, способный и до и после убийства терзать и увечить ошеломленную жертву. Каждый встречный вызывает у меня в мозгу такие картины. И теперь среди этих изуверов всплывает и Форджоне – зловещий, свирепый, чуждый, кровожадный. Я помешан – не удивительно, что мой мальчик растет боязливым. Пока мы жили в городе, я долгое время боялся отпускать его одного школу, хотя школа была от нас всего за несколько кварталов и другие дети его лет уже ходили одни; и притом я все время уговаривал его набраться храбрости и пойти одному – ведь он уже большой и понятливый, говорил я, и рано или поздно ему все равно этого не миновать, и, если он будет переходить улицу только при зеленом свете и прежде, чем ступить на мостовую, посмотрит по сторонам, с ним, конечно же, ничего не случится. Я боялся, вдруг он потеряется. Боялся, вдруг он попадет под машину. Меня пугали и пьяные, наркоманы, отчаявшиеся трудяги, взрывы, рослые задиры-одноклассники и лодыри из старших классов, по большей части негры, пуэрториканцы, итальянцы, что охотятся на малышей и могут отобрать у него деньги на мороженое, разорвать одежду, в кровь разбить лицо, оторвать ухо; я боялся даже, как бы на него не обрушился карниз, и, по-моему, он и сам этого боялся. Я два-три раза на день звонил домой, будто бы узнать, нет ли каких-нибудь важных писем, доставили ли из чистки мой костюм, а на самом деле – убедиться, что все мои живы-здоровы, насколько известно тому, кто подошел к телефону… если же никто не отвечал, хотя кто-то непременно должен бы в это время быть дома, я готов был звонить в полицию, управляющему домом или кому-нибудь из соседей – увериться, что он благополучно возвратился из школы к обеду, а значит, надо полагать, благополучно дошел утром до школы и опять же успешно добрался домой после уроков, что в свою очередь означало, что после обеда он благополучно дошел до школы.

– Хочешь с ним поговорить? – спрашивает в этих случаях жена.

– Только если он хочет мне что-нибудь сказать.

– Нет, не хочет. Хочешь что-нибудь сказать папе?

– Не-е.

– Хочешь его о чем-нибудь спросить?

– Не-е.

– Не хочет. Ты, я слышу, разочарован.

Ясно, разочарован. Он должен хотеть со мной поговорить, даже если ему не о чем особенно спросить меня, нечего рассказать. Мало я, что ли, о нем беспокоюсь?

Я с грустью думаю и об этом – о его неблагодарности. Ведь сколько души в него вкладываю, а?

Всякий раз, как он в ту пору самостоятельно выходил из дому, мне казалось, его на каждом шагу подстерегают неведомые опасности. Я волновался за него так же, как, наверно, прежде волновался за жену и дочь, как до сих пор волнуется некая бездеятельная часть моего «я» всякий раз, как я поднимаюсь по трапу в самолет, чтобы очередной раз лететь по делам Фирмы: я не уверен, что благополучно приземлюсь. Вот будет нелепость – погибнуть во время обычной деловой поездки. Всякий день, прожитый им, мною и остальными домашними, кажется мне чудом. Разве не удивительно, что мы до сих пор живы и еще не стали жертвами несчастного случая или преступления? По-моему, удивительно. Автомобилям я не доверяю. Бог его знает, кто сидит за рулем в ближайших машинах, вдруг столкнемся. Я не доверяю жене, когда она за рулем, особенно теперь, я ведь знаю, днем она прикладывается к бутылке, и мне не нравится, когда дочь по вечерам ездит в машине, которую ведет кто-нибудь из ребят: вдруг он тоже пьян или не в себе от наркотиков. О жене и дочери я теперь не так тревожусь, как прежде, может, потому, что обе они благополучно пережили детство и как будто уже достаточно взрослые, могут сами о себе позаботиться, а может, потому, что уже не так люблю их, как прежде, как люблю моего мальчика и себя. На свой счет у меня самые недобрые предчувствия: недаром мне не по вкусу закрытые двери, заболевшие друзья, дурные вести. А мой мальчик еще слишком мал и уязвим – это чувствуем и мы, и он сам, – и он очень нуждается в нашей любви и защите. И он правда мне очень дорог, и меня грызет тревога из-за опасности, которую я сам же на него навлек, обратись к Форджоне, но он – опять же слава Богу – оказался явно на высоте.) Что ни говорите, а Форджоне оказался на удивленье добрым человеком и с моим мальчиком повел себя великодушно и осторожно – я и не думал, что он на такое способен.

– Я теперь могу совсем не заниматься спортом, – в восторге продолжает мой мальчик. – Могу даже не участвовать в играх. Пока сам не захочу.

И с этого дня он преисполнен важности, ни дать ни взять наследный принц. (Но это, конечно же, ненадолго.) Вначале он очень ценит эту передышку (воображает, что всех перехитрил); он радуется свободе, наслаждается и в школе и дома. Так же как мальчикам, у кого нога или рука в гипсе, или неладно с сердцем, или какие-то серьезные увечья, ему разрешено не участвовать в играх и эстафетах, хоть и не велено уходить из гимнастического зала, и он самодовольно расхаживает и на все смотрит со стороны. (В школе учится слепой мальчик его лет, тому позволено не присутствовать на спортивных занятиях. Школа взяла его на пробу.) Мой мальчик, по его словам, прохаживается поодаль от ребят, которые заняты всевозможными упражнениями, и чувствует себя всех умнее. (Вот, мол, смотрите, как я всех надул.) Он думает, емy, наверно, завидуют. (А ему не завидуют. Он лишь ненадолго привлек внимание.) Но очень скоро все внезапно и круто меняется: он теряет уверенность, сникает, бледнеет, не понимает, как быть. Теперь он осознает, что совсем не хочет быть непохожим на других ребят (возможно, он испугался: а вдруг то, что он вроде бы нарочно придумал, чтобы отлынивать от спортивных занятий, окажется правдой и он рискует навсегда остаться в стороне, как те его однолетки, у кого шумы в сердце и потому им запрещено участвовать в играх, или как беспомощные калеки, которые ездят в креслах на колесах или хромают).

Он хочет быть таким же, как те, что здоровы, хочет быть среди обыкновенных ребят (пока он еще не слишком отстал и еще не поздно наверстать упущенное), хотя этих обыкновенных он не ценит и то, чем они занимаются, ему не в радость. Ему не в радость остаться среди слабых и увечных (они даже не единое целое: увечья у всех разные), оказаться посторонним, изгнанником. И он перестает притворяться, будто утомился, хромает, будто у него болит горло, идет к Форджоне и заявляет, что, ему кажется, он опять в порядке.

И по своей охоте он вновь окунается в игры и эстафеты (а также подтягивается, взбирается по канату, кувыркается, все это ему по-прежнему ненавистно, но надо терпеть: ведь нельзя же сказать, что играть и бегать наперегонки тебе под силу, а проделывать упражнения – не под силу). И теперь он рычит, как лев, и сражается, как тигр; он бегает, как ласка, и яростно, усердно и азартно вопит заодно со всеми: «Давай, давай, давай!»

(– Мистер Форджоне меня теперь хвалит, – самодовольно признается он нам однажды.

– Я сегодня забросил четыре мяча, это четыре очка, – сообщает он нам в другой раз. – Занял второе Место в своей команде.)

И он убеждается: не так уж трудно ему преуспеть в спортивных играх – была бы только воля к победе (и пожалуй, даже в гимнастике, если поднатужиться), – а уж математике и говорить нечего (тут даже и тужиться не надо). Он ни по одному виду не оказался лучше всех, но вполне на уровне (и это так весело), и самые лучшие теперь рады ему и зовут его в свои команды. (Они крепче, крупнее его, и он теперь среди них свой.) Он ведет счет (тайно, в уме) победам и поражениям – своим и всех остальных ребят – в пушболе, пенчингболе, футболе, лягайболе, толкайболе, задболе, бейсболе и прочих забавах с мячом (ему теперь не страшны никакие игры, ха-ха) и всегда знает, на каком он месте среди других. (Все равно как агенты нашей фирмы.) В эстафетах и в бейсболе ему всего милей, когда соперником его оказывается какой-нибудь толстый парнишка из команды противника: знает, что одержит над ним верх. (Он чувствует себя виноватым перед толстяком и жалеет его. Но кто-то ведь все равно одержит верх над толстяком…) И ему не так уж хочется быть лучше других, главное – не оказаться хуже. И меня уже больше не беспокоит, что мой мальчик не хочет вырваться вперед.

– Может, и хочу, – загадочно говорит он.

– Тогда почему же не попробуешь?

– Может, я знаю, что мне не суметь, – отвечает он, и на лице его мелькает какая-то непонятная улыбка (и, вглядываясь в него, я не понимаю, то ли он в самом деле думает так, как намекнул, то ли видит меня насквозь и лукаво затеял со мной некую тайную неприятную игру, которую изобрел, чтобы сбить меня с толку. Неужели он так умен?).

Мы хотя бы знаем наверняка, что он тщеславен: в дни, когда на спортивных занятиях или во время ответов в классе у него все ладится, когда никто его не высмеивает и не критикует, он возвращается домой уверенный, довольный и спокойный, вышагивает важно и всем своим видом показывает, какого высокого он о себе мнения, так что все совсем неплохо. А вот в дни, когда случится что-нибудь дурное, он капризничает, мается и заявляет, что ненавидит все и всех, – стало быть, все не так уж и хорошо. Он сидит, застыв на месте, потом вдруг вскакивает и, мучаясь яростью и стыдом, которые с трудом, урывками пробиваются наружу, мечется по всему дому, и мы видим: ему отчаянно хочется заплакать, но, к несчастью, он не дает себе воли. Его и жалко (мы с женой тоже готовы заплакать), и зло берет (с досады, что он так безутешен, я готов на него наорать, а то и поколотить). Иной раз его так припечет, что о своих бедах он и говорить не желает. И продолжает старательно, изо всех сил подтягиваться, выжиматься, лазать по канату. Он делает успехи, но медленно (и наверно, уже с унынием глядит вперед, ведь в средней школе опять надо будет подтягиваться, выжиматься и лазать по канату и вместе со всеми плавать нагишом в хлорированном бассейне. Плавать нагишом ему вряд ли хочется. Я-то наверняка бы не хотел. Если он такой же, как чуть не все мы, он будет думать, что член у него мал и того гляди совсем сойдет на нет. Надо будет, если он станет слушать, посоветовать ему поглядеть на свой член в зеркало, – тогда он увидит его таким же большим, как видят все со стороны. Разъяснять законы ракурса я не стану, разве что он сам меня спросит. Он не любит, когда его стригут, даже когда стрижка не слишком короткая, боится, когда надо выдрать зуб или сделать укол новокаина в десну. Если бы удалять ему миндалины пришлось сейчас, он бы, наверно, уперся и пришлось бы тащить его в больницу силой. Мы вовремя их вырезали. Уколов он вообще никаких не любит, терпит лишь уколы в ягодицу, когда у него настоящая ангина и, одурманенный высокой температурой, он забывает бояться). И Форджоне доволен тем, как он азартно кричит: «Давай, давай!» – ибо под его попечительством мой мальчик старается изо всех сил, решительно состязается с одноклассниками и развил в себе (или по крайней мере изображает перед Форджоне, его помощником и перед всеми, кто есть в спортивном зале) славный дух соперничества.

– Ты мне не говорил, что ходил к нему, – с упреком бормочет мой мальчик.

– Откуда ты узнал?

– Узнал.

– Кто тебе сказал?

– Сам узнал. Ты сказал. Вот сейчас. Ты так ответил. Я раньше догадывался. Ты ходил. Ведь ходил?

– Тебе в самый раз стать юристом.

– Я понял, что ты ходил.

– Ты же хотел, чтоб я что-то предпринял, верно? Я же знаю, ты хотел.

– Ты мне не говорил, – капризно отвечает он. – Не хотел, чтоб я знал.

– Что же еще мне, по-твоему, было делать?

Он пожимает плечами.

– Ты сейчас несправедлив ко мне. Скажи сам, что еще, по-твоему, я мог сделать?

– Не знаю.

– Ты же рад, что я ходил. Ведь верно?

И вскоре оттого, что все у него складывалось так хорошо, в дни, когда предстояли спортивные занятия (или устный опрос в классе), он опять стал все сильней волноваться: вдруг подкачает и команда из-за него не выиграет. Оттого что в нем прорезался дух соперничества и истинная воля к победе, он теперь боится проиграть. Не хочет оказаться в виноватых. Боится погрешить против правил в бейсболе, оплошать в баскетболе, споткнуться или уронить мешочек с сушеными бобами – эстафету в беге, – не доверху долезть по канату или упасть, спускаясь. И вскоре в дни, когда предстоят спортивные занятия, он снова подавлен, бледен, жалуется на тошноту. У него болит живот и кусок в горло не идет, и я оказываюсь в том же положении, с которого начал. (Видеть его таким мне тошно, и мне тоже кусок в горло не идет.)

– Хочешь, я опять поговорю с Форджоне?

– Нет, сам управлюсь.

– Если хочешь, я поговорю.

– Не хочу.

– Или еще с кем-нибудь. Могу сходить к директору.

– Нет, не надо. Сам управлюсь.

– Ишь какой важный, – со смехом говорю я, стараясь его подбодрить. – Ты ж даже не знаешь, что значит «управляться».

– Не знаю. А все равно как-нибудь управлюсь.

– Идет.

И управляется. Пока.

(А я наблюдаю.)

(И жду.)

Он тоже ждет.

(Чего? Он не знает. Можно и не спрашивать.)

Самое обидное, что, если бы он перестал ждать и ему (вместо ожидания) было позволено все делать по-своему, наверно, ему жилось бы славно и весело. Но никогда ему не было это позволено (как не было позволено мне, да и всем прочим, кто приходит на ум); и сейчас не позволено; и никогда никто ему этого не позволит – ни я, ни жена, ни он сам, ни иные-прочие. (Любопытно, что бы из нас всех вышло, если бы никто нами не командовал и каждый рос, как ему заблагорассудится. Обезьяны, наверно. А не дети.) «Иные-прочие», в сущности, теперь уже ни к чему, даже Форджоне: и без того у домашнего очага есть кому сковывать его, корежить и подавлять (и делать его и всех нас еще зависимей от случайных, недружелюбных «иных-прочих» вроде Форджоне и Горация Уайта, с которым я, по сути, не так уж часто и сталкиваюсь и которого наверняка боялся бы, даже не будь я его подчиненным. Я перед ним трепещу. В такие отношения мы были поставлены с самого начала, еще прежде, чем познакомились. А он простак. Гораций Уайт – простак; и однако, я был подготовлен лебезить перед ним еще прежде, чем узнал о его существовании. Что же случилось с моим мальчиком и со мной, что сделало нас такими раболепными?). Только дочь, сумев прорваться через бурную, иссушающую пору, когда ее ошеломило, обожгло горечью и гневом уже одно его появление в доме и семье (хотя ей загодя толковали и обещали, что у нее появится новый с иголочки грудной братик или сестричка, наш малыш; и правда же, ей повезло и она рада и счастлива? Ирония судьбы. Она чувствовала бы себя такой же обделенной, позволь мы ей остаться нашим единственным ребенком. Появления Дерека она тоже не желала и порой винит себя за его болезнь, ведь до его рождения она в душе его проклинала и желала ему зла), – только дочь никогда не пыталась изменить моего мальчика к лучшему, к худшему, воспитывать или учить (она лишь командовала и помыкала им). Она старалась его обидеть, когда он был еще младенцем в колыбели, или лежал на спине или ничком у нас на кровати или на нашем одеяле на полу, еще не умея ходить или увернуться, или сидел на своем высоком стульчике, или в манеже. (Она старалась опрокинуть его, а он не понимал, что происходит.) Бывало, когда он учился ходить, если он не остережется, она старается сбить его с ног. Или ткнуть пальцем в глаз. Теперь это уже позади. Теперь они неплохо ладят друг с другом (разве только она поглощена своими друзьями и не желает, чтобы он путался под ногами) и почти никогда всерьез не ссорятся. (Он охотно уступает.) Дочь не любит, когда я на него ору: она не переносит, когда я выхожу из себя и принимаюсь на него кричать, и часто, пригнув голову, удирает либо кружит вокруг, истерически набрасывается на меня с яростными обвинениями (и опять-таки удирает, не дав мне сказать ни слова в свою защиту. Это тоже обычная ее тактика, и, застигнутый врасплох, я часто ловлю себя на том, что громко бранюсь или выкрикиваю объяснения в пустоту – ее уже и след простыл. От этого я распаляюсь еще больше). Иногда по его вине я и впрямь выхожу из себя (обычно я понимаю это только после), и рычу, и осыпаю его обидными словами и угрозами (я не раз называл его маменькиным сынком, презрительно остерегал, чтобы он не уподоблялся этой породе, – хотя всегда это получалось невольно: не хотел я так говорить и потом ненавидел себя за такие слова и старался как-нибудь, не потеряв лица, перед ним извиниться. Обычно всячески показывал, что больше на него не сержусь, и предлагал купить ему какую-нибудь дорогую вещь, о которой он, мне казалось, мечтал), и, вероятно, ору (сам того не замечая, и, когда меня в этом обвиняют, отпираюсь), и губы у меня, вероятно, кривятся, и зубы, вероятно, оскалены, и, весь багровый или, наоборот, белый как мел, я свирепо испепеляю его взглядом – и вот в такие минуты дочь не раздумывая кидается между нами, бесстрашно заслоняет, защищает его от меня, и тут-то она начинает плакать.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.