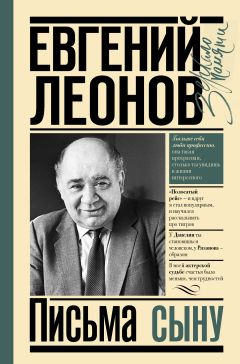

Текст книги "Письма сыну"

Автор книги: Евгений Леонов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)

Философские монологи артист пытается произносить как можно проще, сделать их естественными для своего мужицкого героя, где-то сердце ему подскажет, где-то опыт, а то и случай поможет. Длинные монологи становятся короче не за счет сокращения, а за счет актерского умения преодолеть красноречие и литературную словоохотливость, превратив слово в действие. Отец немного умничает, потому что он ведь старший, он ответственный, вокруг дети, ему надо сохранить семью, привычный и правильный по его разумению уклад семьи, поэтому, когда возникает разлад, явное и острое непонимание, он принимает удары на себя, только бы соединить всех на какой-то доступной всем основе. Станиславский считал, что «артист должен быть скульптором слова». И Леонов умеет так вылепить мысль, чтобы зритель не только услышал и понял, но и увидел ее и почувствовал. Поэтому леоновские «вольности» в монологах, когда он позволяет себе разбить интонационно фразу на две, что-то отодвинуть, стушевать, а что-то сделать выпуклее и красочнее, не только допустимы, но художественно оправданны. Артист как бы превращает каждый свой монолог в диалог с другими персонажами, его монолог движется если не их репликой, то их реакцией. Когда Леонов говорит, он втягивает в действие всех, кто на сцене, он буквально наступает то на одного, то на другого, взглядом, жестом требует участия. Логика и последовательность его действий и логика его мысли неразрывны и создают напряженное внимание к персонажу. Эти монологи-сцены, монологи-действия – особая область в спектакле.

Этот «Вор» свел на сцене Евгения Леонова и Андрея Леонова. В 1983 году Андрей вернулся из армии и ему предстояло возобновить в Театре имени Ленинского комсомола свои старые работы, в основном это роли небольшие, эпизодические и кордебалет в мюзикле «Юнона и Авось». Неожиданно оказалось, что молодой артист, исполнявший роль Михася, младшего сына в «Воре», ушел на съемки, и нужен был срочный ввод. Предложили Андрею. Он поначалу даже растерялся: одно дело «свои» спектакли, другое – вот так сразу сыграть в новой и сложной пьесе. Но вместе с тем он, конечно, чувствовал, что роль для него. В спектакле явно ощущаются внутренняя связь и какое-то особое притяжение самого старшего – Отца и самого младшего – Михася, который не всегда может вставить слово в спор братьев с Отцом, но и молчание его красноречиво.

Андрей вошел в спектакль, и новая волна душевной энергии накатилась на всех его участников. Не только Леонов – Отец, но буквально все, и самый жестокий из братьев и чужак этот, вор, все постоянно держали в сознании, учитывали Михася, хрупкого юношу, почти физически не принимавшего состояния войны между людьми, озлобления, подозрительности.

Андрей – Михась, натянутый как струна, был готов броситься на помощь каждому, кого обижали. Он жалел вора и так любил Отца, когда тот брал несчастного под защиту или угощал яблоками. Мальчик, как и мудрый старик Отец, чувствовал главную опасность в ненависти, в озверении людей. Он ходил по сцене бесшумно, как бы боясь навлечь на себя гнев и одновременно желая уберечь этого вора; только бы не убили его. Взгляд встревоженный, быстрый; руки, вся пластика артиста рождали образ детского плача над неразумностью взрослых.

И, быть может, особое какое-то напряжение, прямо-таки метафизическое, появилось в Леонове-старшем: защитить, сберечь, образумить, ведь только он все понимает и за всех в ответе. Спектакль, шедший уже не один сезон, обрел премьерную силу.

Андрею, как и всем вообще молодым артистам, и лестно, и трудно, и радостно играть с Леоновым. «Чувствуешь себя в безопасности, но вместе с тем не расслабляешься, а наоборот, собираешься», – говорит он. Это точно – нельзя отсутствовать душой, когда ты рядом с Леоновым, он постоянно с тобой в контакте, он может так посмотреть, что тебе немедленно хочется сочинить реплику, ответить. Его присутствие все всегда ощущают, а в этом спектакле он вообще не уходит со сцены; можно сказать, он постоянно «контролирует» все сценическое пространство.

Леоновский персонаж наивный, смешной, суетливый – и он же тонкий, нервный, мудрый, трагический. Бытовая, эстетическая, психологическая стороны игры Леонова не существуют раздельно, они крепко связаны друг с другом. Благодаря этому финал спектакля, решенный режиссером как трагический гротеск, кажется естественно вытекающим из сценического действия. Пьяная вакханалия на исходе ночи, отрешенные и потерянные персонажи и выстрел, сразивший младшего сына – Михася, – трагическая гримаса времени, лик войны, запечатленный беспощадной рукой художника. Трагический гротеск – высшая форма сценического творчества. Леонов взял и эту высоту.

…Шли годы. Леонов в театре и в кино играл роли драматического репертуара, слава его упрочилась, от предложений не было отбоя. Сохранить трезвость в оценке своих работ, требовательность к себе, избирательность, не опускаться до уровня «малых задач», когда тебе открылись вершины, – это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Леонову всегда помогала верность своим художественным пристрастиям, определенной актерской школе. Эстетические и нравственные нормы актерского искусства, усвоенные им еще на первых порах работы в театре под руководством Михаила Михайловича Яншина – человека, верного школе Станиславского, глубоко и точно понимающего эту школу и при этом чуждого каких-либо догм и фанатизма в искусстве, стали для Леонова верой всей его жизни. Считалось ли модным и прогрессивным быть «верным станиславцем» или можно было с этим титулом угодить в ретрограды – Леонов своей актерской вере не изменял. Вспоминая сегодня его несравненные работы в театре и в кино, можно с полным правом считать Евгения Леонова актером Станиславского, глубоко и полно воплотившим принципы русского реалистического искусства. А два персонажа – Сарафанов и Тевье – останутся к тому же и его человеческим завещанием. Им и отдадим последние страницы этого очерка.

…Телевизионный фильм В. Мельникова «Старший сын», где Леонов играл главную роль – Сарафанова, был снят в 1975 году и с тех пор остается в репертуаре голубого экрана.

Сарафанов в такой мере воплотил идеальные представления артиста о могуществе человеческой доброты, что было бы невероятно, если бы Леонов не сыграл его. Эта роль – одна из самых ярких и значительных его работ.

Чудак, способный только любить и верить, верить и любить, скромный кларнетист, всю жизнь сочиняющий ораторию «Все люди – братья», Леонов – Сарафанов своим простодушием и добротой буквально потрясает.

Все лучшие черты человеческой натуры, все сильные стороны актерской индивидуальности Леонова оказались необходимыми в этой роли.

Бытовая достоверность, занятность внешнего облика и особая леоновская пластика удивительно подошли Сарафанову. И его сбивчивая речь, органическая неспособность к красноречию человека, который говорит только самое важное, что нельзя не сказать, – речь таких людей обычно афористична, именно так написаны диалоги Сарафанова.

«Этот папаша – святой человек», – скажет Бусыгин, едва познакомившись с Сарафановым. И вся его шутка (Бусыгин представился незнакомому человеку его старшим сыном) теряет привлекательность водевильной путаницы. Анекдот в сюжете – лишь повод для выяснения очень серьезных вопросов жизни, морали, самооценки, внутренней устремленности людей к подлинным чувствам, к пониманию себя и других.

К высоким истинам ведет зрителей леоновский Сарафанов, нимало не подозревая, что ему выпала такая миссия. Сарафанова делает мудрым доброе отношение к людям, душевный настрой на доверие и неспособность подумать в какой бы то ни было ситуации о себе прежде, чем о другом. Верно сказано о нем – блаженный. Жена оставила его с двумя маленькими детьми, но вспоминая об этом через четырнадцать лет, он старается объяснить ее поступок: «Ей казалось, что вечерами я слишком долго играю на кларнете, а тут как раз подвернулся один инженер – серьезный человек…» На работе у него тоже вечно какие-нибудь сложности. Он неплохой музыкант, но никогда не умел за себя постоять. Работал в симфоническом оркестре, а теперь играет на танцах. Но все печали, все удары судьбы удивительным образом переработала душа этого человека.

«Жизнь умнее всех нас, живущих и мудрствующих, – говорит Сарафанов. – Жизнь справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало, и даже тех, кто ничего не сделал, но прожил с чистым сердцем, она утешает».

Леонова всегда интересно наблюдать в действии. Он не движется – ходит, не говорит – разговаривает, для него нет текста, который надо сказать, слова возникают по ходу дела, рождаются на глазах. Монолог, «укутав в действие», он проговаривает так, словно сказал пару слов.

В стилистике фильма «Старший сын» это дало решающий художественный эффект. Герой Леонова все время в действии. То дети ссорятся, то у Васеньки несчастная любовь и он, Сарафанов, по-отечески, хотя и наивно, старается оградить сына от страданий. То вдруг объявился «старший сын», то Нина – дочка, умница и красавица, приводит жениха, который как-то странно не вписывается в этот дом, но разве скажешь человеку такое… И сколько еще событий, требующих душевного участия Сарафанова. Весь в делах, в заботах, в действии, часто нелепый и смешной, очень наивный, не защищенный от людских обид, он несет в себе некий внутренний свет, который проясняет поступки, слова всех окружающих его героев фильма.

Вспомним подробно одну сцену. Ночью, когда дом затих, дети уснули, Сарафанов и Бусыгин (Николай Караченцов) беседуют на кухне – надо же побыть со старшим сыном с глазу на глаз, что-то самое главное сказать ему, узнать что-то…

Сарафанов в майке с длинными рукавами – вид не просто домашний, а какой-то патриархально-архаический и смешной. Неосознанное, едва уловимое желание понравиться сыну руководит его действиями. И одновременно робость, боязнь быть непонятым, показаться навязчивым. Рассказ о себе краткий, конспект жизни в двух словах:

– Я служил в артиллерии, а это, знаешь, плохо влияет на слух… Гаубица и кларнет – как-никак разные вещи… Не всё, конечно, так, как замышлялось в молодости, но всё же… Зачерстветь, покрыться плесенью, раствориться в суете – нет, нет, никогда.

Он то заглядывает в глаза молодому человеку, то в смущении прячет взгляд. И вдруг совершенно неожиданно, так, что и не понять сразу, сообщает главное:

– Я сочиняю. Каждый человек родится творцом, каждый в своем деле, и каждый по мере сил и возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после него. Поэтому я сочиняю.

Этот круглый, нелепый человек в майке, он еще сочиняет? Бусыгин в недоумении:

– Что сочиняешь?

А дальше уже начинается такое, что описать трудно. Сарафанов «бегом» приносит ноты и кларнет. Он берет инструмент в руки, чтобы сейчас, сию минуту показать «старшему сыну» свою музыку – ораторию «Все люди – братья».

– Я выскажу главное, только самое главное!

Предельно серьезно это. И предельно смешно. Ночь, все спят. Одинокий голос кларнета может разбудить всех, и минута откровения может превратиться в курьез. Но Сарафанов этого не учитывает, не может учесть – музыка звучит в нем, и ему кажется, она прекрасна. Он подносит к губам кларнет, он открывает ноты, вот сейчас голос кларнета разорвет тишину. Но одновременно в нем живет сомнение, неуверенность:

– А может, сейчас не надо? Потом, в другой раз… – И он укладывает бережно кларнет и собирает ноты.

Такое сложное состояние души, такое множество эмоций, желаний, сомнений, надежд, откровений, что кажется невозможным передать все это сразу. Но понимание сути характера и его нравственной идеи помогают артисту.

Философская притча по существу, трагикомедия по жанровым признакам, пьеса Вампилова как бы выражает идеалы артиста. В сущности, Леонов убежден, что Сарафановы и есть «золотой фонд» человечества. Если бы не эти чудаки и не чудачества их любви к человеку, что могло бы противостоять цинизму, разобщенности, ужасу душевной апатии, безверию, невежеству?

…Леонов обращается к зрителям на языке классических пьес и языке газеты, далекое умеет приблизить, сегодняшнее приподнять, он живет не только собственной жизнью, его сердце вмещает заботы многих и многих людей, он разделяет их беды и трудности, и потому постепенно его имя стало означать Человека, который интересен не только как артист. Всюду хотят его видеть: спортсмены просят быть их «талисманом» на Олимпиаде, артисты выбирают директором Дома актера, школьники зовут на выпускной вечер, космонавты просят на концерт, журналисты ждут интервью, в Институте кинематографии предлагают актерский курс… – и за всем этим люди, друзья, ответственность. Удивительно, как все для него важно: он может подробно обсуждать какие-нибудь внутритеатральные дела, все воскресенье беседовать с автором пьесы, читать по ночам письма зрителей и мечтать, как он однажды напишет всем ответы… И как знать, может быть, именно эта жизненная полнота привела к тому, что все его работы в театре и в кино (а Леонов по-прежнему наряду с главной ролью может играть эпизодическую) оказывались в центре внимания, затрагивали какие-то важнейшие болевые точки общественного сознания.

Леонов всегда работал очень много, друзья знают, что он был в настроении, когда падал с ног от усталости. Снимался часто на «Ленфильме», а в театре, как правило, не имел дублеров и месяцами жил в поезде: отыграв спектакль, мчался на Ленинградский вокзал: утром – съемки, ночь – в пути. И если ему говорили: «Женя, но ведь так нельзя!» – он решительно соглашался: «Все, последний раз. Бросаю эту ненормальную жизнь». Никто не сомневался, что он говорит несерьезно, да и сам он, пожалуй, больше пяти минут в это не верил.

На гастролях в Гамбурге сердце Леонова не выдержало нагрузки, это был 1988 год. Инфаркт усугубили другие болезни, слишком долго не замечал он усталости. И больше месяца страна жила в тревоге. В Москву, в Театр имени Ленинского комсомола, шли письма и телеграммы, звонки на радио и в газеты, требовали сообщать бюллетень…

Или немецкие врачи – боги, или они знали, как много этот человек значит для русских, и сделали невозможное. Они вернули нам Леонова, любимого человека, искусству – артиста, Андрею – отца и маленькому Женечке – деда. У него была клиническая смерть, и последняя глава его жизни – это действительно чудо, дарованное и артисту, и нам. Последняя глава – это страх за семью, за людей, за жизнь; это любимая роль – завещание сыну, коллегам, москвичам. Он не цеплялся за жизнь, он жил, сознавая, что отпущено мало. Изменилось ли в нем хоть что-то? Нет, он всегда относился серьезно к жизни, к искусству, к людям. Он веровал, что искусство и есть то место, где ощущается «соседство с Богом». Он опасался об этом говорить впрямую – «в пастыри не навязываюсь семье своей, не то что людям». И однако этот период жизни, короткий – всего пять лет, он ощущал как итоговый, мыслил ясно, чувствовал сильно.

Вынужденная передышка длилась год. А потом началось все, как было прежде: театр, съемки, концерты, заботы, тревоги, мечты.

Но самое главное, триумф Леонова, артиста и человека, – премьера «Поминальной молитвы» в «Ленкоме». Событие и праздник для москвичей. Шолом-Алейхем, Горин, Захаров, но сердце спектакля – Леонов – Тевье.

В стране в это время было много слез, межнациональные распри ужаснули людей. Кажется, люди не слышали ни доброго слова, ни окрика. Как тут быть?

И тогда он выходит на сцену, в центр, чтобы все видели, и, объясняя, что «в деревне Анатовка с давних пор жили русские, украинцы и евреи; жили вместе, работали вместе, только умирать уходили каждый на свое кладбище…» и что, «здороваясь, русские снимали шапки, а евреи шапок не снимали никогда», достает из кармана дорожных джинсов черную шапочку, надевает на лысину – и все понимают, что русский человек Евгений Леонов, наш знаменитый веселый артист, берет на себя бремя тех, кто унижен, кто бедствует, кто надеется и ждет помощи… Тевье-молочник ведет нас в свой дом, в свою жизнь и беду, и мы узнаем, что его легендарная мудрость – это только юмор и доброта и что никакой другой мудрости человеку не требуется: пожалей, поделись, пойми другого.

Когда Леонов, начиная спектакль, опускался на колени и просил Господа вдохновить артистов на «Поминальную молитву», он просил и за нас всех. Как он хотел излечить людей от жестокосердия! Он делал это вместе со своим лукавым и мудрым Тевье самоотверженно, истово. Несмотря на опасные перегрузки, часто играл спектакль. Его актерское мастерство, достигшее в этой работе совершенства, было неуловимо для зрителя, но его сердечная работа была у всех перед глазами.

Он не играл, он действовал как человек в обстоятельствах горькой судьбы. Вот, получив от Тевье головку сыра, урядник говорит: «Хороший ты человек, Тевье, хотя и еврей». Молочник виновато кивает, и в тот же миг острый леоновский глаз из-под мохнатых бровей измеряет всю глубину сказанного и с обычной своей хитрецой примиряет: «Кому-то надо быть евреем, ваше благородие. Уж лучше я, чем вы…»

Без каких бы то ни было притязаний на значительность своих высказываний, роняя мысли-реплики по ходу дела, Леонов явил мудрость своего героя каким-то природным свойством. Вот Тевье с Перчиком тянут телегу вместо лошади. И киевский студент дает старику урок политграмоты: когда восторжествует свобода, не будет ни бедных, ни богатых. Тевье соглашается. «Только куда ж их богатство денется?» – «Поделим поровну». И тут Леонов – легкий кивок в зал: «я так и думал» – и далее по тексту: «Умный вы человек, Перчик, многому, видно, в университетах научились… Только я вам так скажу: чужое поделить – невелика премудрость! Попробуй свое отдать…»

Он ведет диалог как бы на двух регистрах одновременно, он заставляет зал смеяться почти без пауз. И он разбрасывает мысли, точно сеятель, который уже не раз видел всходы, – легким, добрым движением.

Мне кажется, по этому спектаклю можно составить энциклопедию леоновских находок.

Сцена сватовства в трактире идет под неумолчный хохот: тут и Лейзер – Ларионов хорош, и Менахем – Абдулов великолепен. Но ни с чем не сравнить молитву Тевье, его совет с Небом: как быть, принять ли предложение мясника? Хмель спадает с него по мере размышления: он точно сражается с искушением внутри самого себя – и уморительно все это, и жалко его до слез. Торгуется с Богом: не возьмет ли Бог или, в крайнем случае, умершая бабушка на себя ответственность за эту свадьбу, ведь понимает Тевье – счастье сомнительное, он старик, необразованный, что скажет дочь? И затем разговор с дочерью через дверь сарая: слова Писания, просьбы, угрозы, крики – и все без ответа; наконец высадил дверь плечом и влетел в темноту… А в конце концов дает благословение дочери, пусть живет по любви. «Я против, но я согласен» – звучит парадоксом, но всё сыграно: и протест, и возмущение, и мольбы, и смирение.

И когда Тевье после богословских споров с попом, пережив, быть может, самый страшный удар судьбы – он сам отказался от дочери своей, – скажет: «Я, батюшка, русский человек еврейского происхождения, иудейской веры. Вот она моя троица. И ни от чего я не отступлюсь, ни от земли родной, ни от веры предков…» – трагедия обозначится в полном объеме. После этого уже и выселение за черту оседлости, и погромы – «Бог наших слов не слышит» – принимает Тевье как неизбежный ход событий, но от веры в жизнь все же он не отступится, все круги ада пройдет, но все не склонит свою голову перед злом.

Жизнелюбие Тевье – наследство Леонова.

В «Поминальной молитве» снова Леоновы, старший и младший, вместе на сцене. Конечно, они играли в фильмах, в спектаклях, и в этом уже ничего нового, ничего чрезвычайного нет. Но тут действительно особый случай – спектакль-поступок, который требует и мастерства, и таланта, и неподдельной чистоты душевной.

Андрей Леонов играет деревенского писаря Федю, жениха, мужа Хавы. Мы видим скромного юношу, с душой поэта, которому известны главные истины жизни – любовь, верность, страдание, противоборство. Удивительная деликатность во всем облике, в манерах, в интонации.

Из незначительных конкретных деталей, нюансов поведения, из прямых взглядов – глаза в глаза – сделана Андреем эта роль. Душевная стойкость, достоинство, человечность – эти качества трудно наиграть, это свойства натуры, особенности личности. И такое счастье видеть, что все лучшее, главное Леонов передал сыну.

…Я держу в руках пьесу Григория Горина, отпечатанный на машинке актерский экземпляр. Листы ободрались, помялись, испещрены заметками. Леонов работал над готовой ролью, играл, играл, потом вдруг что-то менял, какие-то мелочи прирастали, и он их записывал для памяти. Он переписывал своей рукой завещание Шолом-Алейхема: «…И пусть мое имя будет помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянуто». Лучше со смехом, со смехом… В прологе вставлял свои слова, свои тексты. И все время точно подгонял себя: легче, легче… «Половина Анатовки справляла субботу, половина – воскресенье. Одни думали, что Бог отдыхал на шестой день, другие – на седьмой. А я думаю, Бог никогда не отдыхал, столько дел – не переделаешь». Это рождалось из импровизации, вписывалось карандашом, правилось автором… Казалось, Леонов говорил своими словами, он умел так соединить текст с характером, что не было сомнений: только Тевье, он один так думает и так говорит.

Некоторые страницы пьесы разбиты как ноты, пестрят только ему понятными знаками. Иногда он записывает свои ощущения между строк, поток сознания. Он думал и страдал как Тевье, принимал удары его судьбы как собственные испытания.

Была и еще одна роль, в которой его никто не видел, – Керубино в «Фигаро». Захаров отдал этот спектакль молодым, а роль Керубино получил Андрей Леонов. Леонов-старший был очень доволен: Андрей пошел играть мои роли… И он репетировал с сыном, был весел, изобретателен и очень помог Андрею сделать роль выразительной и легкой. Откуда в этом толстом, с одышкой, человеке была такая воздушность, нельзя понять. Но стоило ему взять в руки роль и начать читать, как звуки голоса точно отрывали его от пола. Керубино – этот пылкий ребенок, постоянно влюбленный, обаятельный, смешной и наивный, в исполнении Андрея действительно напомнил молодого Леонова.

Все друзья и близкие видели, что Евгений Павлович постепенно забывал о своей болезни. Это было и радостно, и тревожно. И я думаю, силы давал ему Тевье, тот самый Тевье, который и забирал их. В синей папке, в тексте «Поминальной молитвы», меж страниц остались записки и письма зрителей. Некоторые приезжали из других городов специально, чтобы увидеть Тевье: «Моя мечта сбылась – я вас видел. Спасибо!»

Евгений Павлович явно себя перегружал, и нельзя было даже слова сказать, мол, играй хотя бы не так часто. Но однажды у нас дома на Таганке, глотая таблетки, он признался, что Тевье не только большая физическая нагрузка, но и прямая нагрузка на сердце: «Жмет здорово». И кажется, единственный раз в жизни, забыв свои шуточки и ужимки, всегда ведь прятал боли, боясь напугать Андрея и Ванду, сказал серьезно: знаешь сама – «страдать пора». Вот это «страдать пора», от Лобанова через Гончарова долетевшее до наших дней, Леонов считал истиной. И вполне серьезно полагал, что, страдая сам, уменьшает общую долю страдания, предназначенную другим. Вообще, когда он был серьезным, хотелось плакать, в такой мере отдавал он себя служению. А служил всю жизнь, до последнего вздоха в Храме, имя которому Театр.

Евгений Павлович Леонов родился 2 сентября 1926 г. – умер 29 января 1994 г.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.