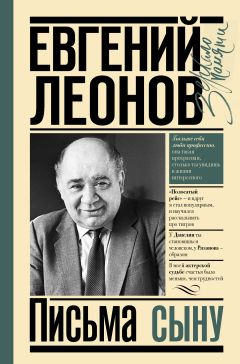

Текст книги "Письма сыну"

Автор книги: Евгений Леонов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)

А когда мы репетировали «На улице Счастливой», одна сцена никак не получалась. Яншин так выстроил, что за кулисами я кричал: «Стой! Стрелять буду!» – потом выбегал и говорил: «Дядя Петя, я человека убил». Этот случай, который произошел у метро, я вслух рассказывал на репетиции и играл сцену драматично.

Понимаешь, только в последние годы ощущаю по-настоящему (хотя складывалось это многие годы от Яншина, от Гончарова, от кино), что нашел ход, который позволяет мне на сцене существовать сиюминутно.

А вот для такого метода игры, для такого сиюминутного существования нужны крепкие нервы, но они у меня уже израсходованы, поэтому я каждый спектакль волнуюсь и, честно говоря, от этого побаиваюсь зрителя.

Иной раз рождается прямо страх перед зрителем. Откуда он? Я сам не знаю. То ли оттого, что ты не знаешь, как сыграешь спектакль, может, оттого, что эти спектакли не разобраны до конца по действию (к чему я привык всю жизнь, я находил в этом радость – найти действие, а потом его опрокинуть иначе, потом еще как-то по-иному). Хотя понимаю, сейчас такое время, когда не надо говорить: «Я хочу сделать то-то» – делай; слово «хочу» сейчас в нашем искусстве отпало. «Хочу» можно выкинуть, а слово «делаю» выкинуть невозможно, потому что это каркас, на котором ты держишься. Хотя современная режиссура этого каркаса не выстраивает. Многие озабочены общим рисунком, своим видением и вообще дальше этого не идут, обозначают только образ представления, и он, этот образ, иногда рожден западными фильмами. Но этого для актера недостаточно.

Был как-то на «Хромотроне», зрители говорили добрые слова, и до того дошло, что чуть ли не «наш народный герой», вроде я уже на каком-то постаменте, а ведь меня смущает многое-многое…

В прошлом году я купил книжку Виноградской о Станиславском, прочитал ее всю; потом увидел фильм-спектакль «Анна Каренина» с Тарасовой и удивился: может быть, это иначе воспринималось, когда мы моложе были. Сразу достал книжку о Тарасовой и увидел, что ее жизнь была непростой, были перерывы, и только к концу сложилось иначе. Стал расспрашивать – и оказалось, что в последние годы во МХАТе она мало работала, находила отдушину в том, что играла «Без вины виноватых» в областном театре и вроде бы говорила: «Сюда я прихожу как в свой дом, это моя любовь, мой настоящий театр». В книжке написано, что она стала преподавать в Школе-студии МХАТа и добивалась от учеников правды, органики, но я вспомнил, что ее ученицы – я знал нескольких из них в разных театрах – все работают «под Тарасову». И как случилось, что лучшая ученица Станиславского, пользуясь его передовым методом, все ее любили, восхищались, она – народная артистка СССР, – не сумела все же передать то, чему ее учили? Ведь она прожила в этом театре полувековую жизнь, была самой талантливой, умной, передовой, ее любил Станиславский, – как же так?

Сложно в этом смысле в нашей профессии… На съемках фильма «И это всё о нем» я фантазировал, как всегда, а режиссер Шатров говорил, что Леонов тянет одеяло на себя. А я подумал, что значит – тянуть одеяло на себя? Если так называется собственное творчество, всякая актерская инициатива – тяни одеяло на себя, а другие – на себя. Фантазируй, работай, решай сцену, а режиссер, который соображает, должен из этих лоскутков скроить то, что ему нужно.

Я быстро могу прийти в возбуждение, но сдерживался часто; раньше я вообще был спокойный – сегодня на съемках говорят мне: «Успокойтесь», а я вроде бы спокоен, но, оказывается, я так это объясняю, что прибегают посмотреть, что произошло с артистом Леоновым. А ведь актер обязан научиться управлять своей эмоциональностью.

Чувствительность, душевная щедрость для актера – не просто черты его характера, но исходный материал труда. Впрочем, напрасно я тебе об этом пишу – ко всему ты придешь сам. Научить эмоциональности нельзя, а развивает ее только жизнь.

Скучаю.

Отец

Последние год-полтора у меня в кино не было настоящей работы: «За спичками», как я предполагал, – мимо; «О бедном гусаре замолвите слово» – тоже полного удовлетворения не принес. Я старался хорошо сыграть, чувствовал трагикомическую ситуацию, но оказалось – уже не знаю, кто виноват, – что эта моя интонация не соединялась с другими сценами, и я был в фильме сам по себе и не очень убедительным. Даже получил письмо из Ленинграда: «Доложите своему начальству: как это можно было под Новый год испортить застолье всему советскому люду, направив ружье на нашего любимого актера?! Пенсионер Иванов».

Этот мой персонаж в фильме Рязанова комик, а попадает в трагическую ситуацию и, главное, – не ощущает трагичности. Поэтому, как начнешь сцену ковырять – не понимаешь, как ее сделать, не клеится. Думаю, Рязанов это понимал, что-то менял в сценарии.

Рязанов очень талантливый человек, и у него на съемочной площадке мы увлечены игрой. А у Данелия совсем другое: у него ты в одном измерении – жизни, и он эту жизнь соединяет с тобой и растворяет тебя в ней. У Данелия ты становишься человеком, у Рязанова – образом. И то и другое правомерно, хотя разница есть. Вот в «Осеннем марафоне» бегает Бузыкин, а кто это: вроде и не Бузыкин, и не Басилашвили – это просто человек…

Вообще, я думаю, эту роль Басилашвили вам, молодым актерам, следует изучать по кадрам, по эпизодам. Олег – прекрасный актер, но я его таким не видел. Это мастерство столь высокое, что требует какого-то нового слова.

Помнишь сцену, когда Бузыкин приходит к своей возлюбленной, машинистке Аллочке, а она юбку новую сшила?… Идет как будто совсем незначительный житейский диалог, но – боже мой! – сколько в нем всего. Вроде ничего особенного, танцуют слегка и бросают под музыку реплики друг другу; но весь человек насквозь просвечен, и нежность их отношений, и какая-то глубокая, не поддающаяся определению искренность проступает сквозь мелочи суетной их жизни и так же скрывается внезапно, как и появилась, точно прячется в панцирь, без которого не только черепахе, но и человеку в этой жизни никак нельзя. Каждое движение, каждый взгляд, поворот головы, интонация – непостижимое естество. У меня сердце застыло – никому не говори – от зависти. Смешно даже, что в Италии «Осенний марафон» принес премию за лучшее исполнение мужской роли мне, а не Басилашвили. Я-то там обыкновенный, какой я всегда у Данелия, – осмысленный чуть шире фабулы эпизод, и никакой новости. Мне всегда хорошо работается с Данелия. Атмосфера доброты и доверия, а главное, он работает, ощущая целое. Мы можем ошибиться и переснять, но он примечает то, что дает возможность копать глубже, хоть это и сложно. И мы опять и опять пробуем, но у меня никогда не было ощущения тупого угла – мол, это сделать невозможно. А у некоторых других режиссеров все время попадаешь в тупик – это не годится, то не нужно.

Я говорил тебе, что Данелия и Бондарчук предложили мне преподавать – и я, может быть, хорошим педагогом был бы, но для этого надо было бросить сниматься в кино, потому что театр, кино и ВГИК не потянуть. А я бы учил сиюминутности. Яншин учил правде, и это очень хорошо, но у него было чрезмерное увлечение методом физических действий; эти слова не понимают молодые, но их и учат, к сожалению, поверхностно. А я думаю об актерской неожиданности. Она возможна только при абсолютной свободе от технических задач. Это я у Гончарова понял. А значит, учить актера надо так, чтобы он мог присвоить твой опыт мастерства и считал бы его своим собственным достижением. Учить актерству – значит расковать, раскрепостить человека прежде всего. Но по-настоящему это редко удается.

Буду звонить иногда.

Отец

В моей жизни были разные периоды. Я много ездил по стране и по миру и хотел всю жизнь странствовать. Но сейчас, кажется, я бы предпочел посидеть дома, и чтобы все – и ты, и Ванда – были бы на месте, около меня. Старею, да?

Вспоминаю, как один мой приятель, актер, рассказывал мне про Германию. Он там работал в армейском театре, и это было славное время его жизни. И вот он вернулся и рассказывал мне про улицы, про людей, про магазины, про парк Сан-Суси и как какой-то актер с палкой ходит в этом парке… А мне тогда предлагали поехать художественным руководителем в армейский театр. И я, засыпая, представлял, как с палкой буду гулять по Сан-Суси, поставлю все спектакли, которые ставил у нас Яншин (я их хорошо помнил). Так у меня часто бывает – кто-то рассказывает о каком-то крае, как там интересно, – и я думаю: «Хорошо бы поехать». И я обязательно связываю это с тем, что со мной поедете вы – ты и Ванда. Я бы представлял себе бродячую жизнь артиста, если бы со мной была моя семья. У меня было даже такое странное желание, чтобы ты и Ванда побывали в Сан-Суси. Бывали, правда, и такие моменты: поссорился – и мне сразу хотелось уехать куда-нибудь, чтобы начать жизнь сначала, но лучше бы, думаю, и их с собой взять… Я не представлял, что могу уехать один. Например, если бы сейчас были бродячие труппы, для меня это невозможно. Вспоминаю съемки фильма «Чайковский»: я первый раз был за границей – Англия и Франция, причем во Франции почти месяц. А я уже через пятнадцать дней думал: скорей бы домой, – меня заела такая тоска, немыслимо тянуло в Москву. Все мои командировки связаны именно с этим чувством – домой. Может, это для меня какая-то временная жизнь, или это зависит от профессии, или просто выяснилось, что я не рожден для бродячей жизни.

Скучаю.

Отец

Ты не прав, Андрей, натурализм в искусстве связан не только с жестокостью. Разве не может быть натурализма в идиллии? Вообще-то я не согласен, что есть материал искусству благоприятный и искусству неблагоприятный, есть то, что подвластно искусству и что нет. Я считаю, что все ему подвластно – и высокое, и низменное, – все, что есть в человеке и вокруг него.

Когда смотришь в кино, как люди едят, пьют, как в «Рокко и его братьях» дерутся и течет кровь, когда тебя глубоко за душу хватает, то не думаешь о натурализме. И вообще неясно, что такое натурализм. В «Первом учителе» тоже натурализм. В кино натурализм помогает втянуть тебя в какую-то правду, и если это сделано осмысленно, с сердцем, то и не воспринимается как натурализм. Но есть сила привычки, я имею в виду зрительское восприятие. Вот я посмотрел сейчас в ФРГ фильм «Жестяной барабан» – на меня картина произвела очень большое впечатление, но много сцен натуралистических (уродства фашистского сознания словами не передать и смотреть страшно). От такого фильма и умереть можно.

Там есть мальчик, который упал в детстве, когда ему было три года, и остался маленьким навсегда. Потрясающая сцена, как он, тринадцатилетний подросток, выступает с группой лилипутов в фашистской форме. Натурализм в этом фильме производит ошеломляющее впечатление. Поэтому с натурализмом не просто. Я видел последнюю картину Пазолини «Сало, или Сто двадцать дней Содома» (картина, после которой его убили) – там показано, как фашисты издеваются над мальчиками и девочками, расстреливают их, а в это время в небе жужжат советские самолеты – конец войны, крах. По мысли здорово, и, наверное, это нравится, а меня потом тошнить стало, хотя это сделано крупным режиссером, но я такого ужаса насмотрелся, что не вынес. Потом я узнал, что картина не везде шла, – Папа Римский не позволил ей идти в Италии.

Натурализм, он разный – натурализм может вызывать протест и даже отвращение. Но если ты услышишь, что в кинематографе без натурализма невозможно, – и это правда.

Евг. Леонов

Продолжаю наш разговор по телефону.

Конечно, в моей жизни бывало так, что меня обижали, и, как мне кажется, напрасно, незаслуженно. А у меня такая воля, что если человек меня обидел, я его исключу из своей жизни, я могу с ним здороваться и разговаривать, но он для меня как человек уже не существует. Все-таки добрым быть проще, чем злым, и, может быть, это одна из граней доверчивости к жизни. Доверие, доверчивость – это ведь через людей передается, значит, в общении с другими; доверие не просто к жизни, а к людям, которые с тобой рядом. Я думаю, это, конечно, не значит быть всепрощающим; быть твердым, но и уметь прощать.

Завоевать доверие тяжело, но так легче жить, когда ты отвоевал кусочек пространства для того, чтобы и творилось легче, и жилось свободней. Человек расцветает, он становится умней, он хочет показать лучшее, что есть в нем, ему рассказывать легче. Я это по себе замечал, насколько приятней работать, когда на тебя смотрит не насупленный взгляд, а добрый, – в тебе что-то раскрывается, и хочется отдать такому человеку во сто крат больше. Меня окружало в жизни много доверчивых людей. Я никогда не забуду доброе лицо, добрые глаза Виталия Доронина, с которым я снимался в фильме «Дорога». Я, наверное, как ты сейчас, чего-то не умел, но я там из себя выходил, фантазировал, а Доронин поддерживал, и действительно, иногда снимали, как я предлагал. И в «Деле Румянцева» была какая-то особая, дружеская атмосфера, когда хотелось сделать больше, чем ты умеешь. А это прекрасно, прекрасно не только на сцене, на съемочной площадке, но и в жизни. Всегда на ласку отвечают лаской, на добро отвечают добром. И было бы прекрасно, если бы в человеке будили доброе, призывали к доброму, говорили о добром. Нет, я не готовил тебя к встрече со злом, я никогда не говорил тебе, что, мол, встретятся и злые люди. Но, Андрей, бывают разные люди, бывают люди, у которых что-то прошло в жизни мимо, может, они и сами виноваты, может, что-то так у них сложилось, не надо огорчаться, если они тебе скажут что-то резкое. Не надо и на того актера, который был с тобой высокомерен, обижаться, может, он не хотел, это родилось у него такое самомнение, и ему кажется, что он такой знаменитый, он и поет, и танцует, и вроде в Европе никто так не умеет, а ему трудно пережить этот момент, но пройдет некоторое время, и опять он будет таким же, как и был, нормальным, приличным человеком. Поверь мне.

Отец

Доверчивость в жизни – это еще умение не озлобиться, хотя много вокруг таких, кто может сказать или сделать больно. Я этого не замечал, когда был на гастролях, например в Омске или Новосибирске, там люди чистые, открытые, там на улице в гости приглашают, даже смешно.

После пятидесяти лет я примирился с самим собой, я как-то перестал бороться со своими недостатками. У меня недостатков очень много: я страшно мнительный человек, а стеснительный был такой, что на радио не мог записываться. Только и думал, как все будут смотреть на меня, когда я приду. Там некогда репетировать. Сейчас я прикрываюсь званием, а раньше, когда приходил и на месте только узнавал, кого буду играть, у меня пересыхало во рту, голос становился скрипучим, язык цеплялся за нёбо. Хотя были актеры, которые делали все с ходу. Пришла однажды актриса Театра Вахтангова, очень торопилась, энергично начала играть, а ей потом говорят, что она должна играть мужчину.

Есть во мне и подозрительность: если я не встречал открытой улыбки, то уже считал, что ко мне плохо относятся, хотя сейчас знаю, что улыбка ничего не означает. Жизнь у меня какая-то быстрая получилась: война, детство, юность – голодные и одинокие, завод, потом немножко техникум, студия, и все это сутками, сутками, и как началось, так до сих пор и катится. У меня такое впечатление, что у меня выходных не было, толком и не отдыхал я. Жизнь развивала, видимо, во мне то, что было заложено моей мамой, то, что было главным – и осталось главным, – страсть работать.

В седьмом классе в моей характеристике писали: «Леонов добрый, хороший, но очень флегматичный». С тех пор прошло много лет, я уже давно живу в других ритмах, и трудно представить, глядя на этот пожелтевший листок, что так могло быть, что я был флегматичным и улыбчивым. В школе я даже этим раздражал учительницу: «Улыбается он все время, вроде у него что-то свое… Я ему двойку поставила, а он все улыбается». Но глаз у меня какой-то был лукавый, хитрый. Жизнь, она, конечно, создает человека, но не всегда это проявлено. А попав в определенные обстоятельства, человек вдруг раскрывается полностью. Я могу сказать, что обстоятельства меня проверяли, но не помню, чтобы они переворачивали мою жизнь. Мне так кажется, что жизнь меняла меня мало, меняла, конечно, но не так, чтобы я себя не узнал.

Были и такие потрясения, которые могли бы, пожалуй, уничтожить мою доверчивость, доброту. Но не случилось этого, я повторяю, сынок, не потому, что у меня не было таких событий и я жил счастливо и спокойно, ни с кем не ссорился: дескать, кому-то хлопотал квартиру, играл роли… Нет, нет, жизнь у меня тоже была всякой. Но ведь и человеческая натура что-то значит.

Обнимаю.

Отец

Последнее время все чаще думаю, Андрюша, что самое ценное из жизненного богатства передать тебе не смогу. Это люди, с которыми меня свела жизнь, такие удивительные, редкие люди, как тебе о них рассказать? Встречал ли ты человека, о котором говорят «человек с радостной душой»?

Обстоятельства жизни делают человека радостным или печальным, а что, если есть такое свойство человеческое? Вот таких людей ты встречал? Я встречал. У человека это откладывается в глазах – и вдруг видишь, что перед тобой человек другой внутренней жизни. Бывало, я узнавал, что он болен серьезно и знает об этом, но не озлобленный, не подавленный. Я встречал много таких людей. Это не значит – хорошее настроение или плохое, это суть человеческая.

Таким был мой дядя, мамин брат, Николай Ильич Родионов, добрая душа. Когда-то он работал в радиокомитете, потом долгое время был парторгом в Союзе писателей, всю войну воевал, после войны работал в Комитете по делам искусств, а последние годы – на студии «Союзмультфильм». Друзей у него было много, в особенности писателей. Его любили; когда он умер, вся студия пришла проводить его.

Из таких людей Александр Борисович Столпер. Он был полусогнутый, очень нездоровый человек, но был внутренне обаятельным, душевным, умеющим отдавать. Для меня это имело и имеет большое значение – не хватать всё себе от другого человека: его время, его мысли, а взамен ничего не отдавать, а наоборот. Столпер отдавал и своим ученикам, и всем и свое мастерство, и умение. Он на всё откликался. Он и в искусстве своем дерзал. Я тебе рассказывал, кажется, как он утвердил на роль Серпилина Папанова, хотя все были против. Папанов ведь, знаешь, был комик, он еще не был тогда знаменитым артистом ни в театре, ни в кино. И вдруг Серпилин – главная роль в фильме «Живые и мертвые». А на съемках фильма «Дорога» Столпер мог выслушать и мои сомнения, и мой совет и приобщить их к делу. Несмотря на разницу в возрасте и положении, я успел с ним подружиться. И спустя много лет Александр Борисович звонил мне по телефону: «Ну, как дела, почему в театр не зовешь?» И на это у него хватало времени. Он человек с радостной душой, хотя жизнь его была непростой.

А Доронин и Андрей Попов, я с ними тоже в «Дороге» снимался, вообще там подобралась удивительная компания, что для меня, молодого актера, для мальчишки, имело большое значение: на свете есть такие хорошие, такие доброжелательные люди.

В Подмосковье живет Евгений Гончаров, директор животноводческого совхоза, у него настоящая фабрика мяса. Но он и скульптор, любит искусство – неунывающий человек, хотя жизнь у него, я думаю, непростая: руководить таким огромным совхозом, иметь дело со многими людьми и заниматься еще искусством… У него даже выставки свои были. Времени у нас мало, редко видимся. Но такой удивительный человек, ясный. Он тебе здорово понравится.

У него волевое лицо, седая голова, а с тех пор, как я с ним познакомился, она совсем стала седой. Знакомы мы просто по жизни. В течение многих лет приходилось бывать у него, что-то хлопотали по линии театра, он всегда выслушает и, если сможет, – поможет и никогда не обманет.

Я тебе, кажется, рассказывал о директоре «Мосфильма» Николае Трофимовиче Сизове. Такой медвежистого вида человек, но сколько же в нем добра к людям. Бывало, совсем потеряв надежду – отчаявшись, можно сказать, шли к нему за помощью, и он находил выход, помогал, всегда сохраняя трезвость, не впадая в сиюминутные суетные страсти, не боялся быть не понятым начальством или художниками. За твердую позицию все научились его уважать.

Прошло очень много лет, целая жизнь, а я все вспоминаю режиссера Владимира Викторовича Немоляева, у которого я снимался в «Морском охотнике», он душа-человек, с юмором, умеющий все невзгоды, все неприятности перекрыть. От него исходит душевная энергия, и дети у него такие. Когда я с ним познакомился, был совсем молодым человеком, я у него снимался в эпизоде, и в моей жизни могло не остаться от этой встречи никакого следа, это ведь не «Белорусский вокзал», не «Премия», не «Тридцать три», это скромный фильм, в котором я играл какого-то Кока. Но так не случилось, потому что он другой человек. Когда снимали «Морского охотника», в 1951 году, его дети были маленькими, Светлана училась в седьмом-восьмом классе, и я не знал, что судьба столкнет нас в одном театре и мы будем играть в одном спектакле. Во время съемок эта девочка ходила со мной по набережной и говорила, как мечтает стать актрисой. И через много лет она сказала, что Евгений Леонов своей добротой, отзывчивостью, рассказами еще более укрепил ее желание стать актрисой и даже помог чем-то. А сын Немоляева прекрасный оператор, я с ним тоже встретился в работе – он снимал «Обыкновенное чудо». И в детях ощущаются качества Немоляева-отца. Светлана – добрая и отзывчивая, с юмором, с заразительным отцовским жизнелюбием.

Понимаешь, какое-то тепло исходит от этих людей, многих они обогрели своей сердечностью. И мне досталось. Вот я и думаю: как же это сохранить для других и для тебя?…

Отец

Чаще меня не отпускали из театра, чем я отказывался от съемок. Сейчас наоборот – я отказываюсь. И все-таки основной причиной является не только занятость в театре, усталость, но и литература, которая мне кажется неинтересной в той мере, в какой я разбираюсь. Вот студия Довженко прислала сценарий; вот сценарий про Анну Павлову, коммерческий, связанный со множеством зарубежных поездок – Мексика, Америка и т. д., но, пожалуй, не стоит… еще и потому, что запускается фильм Данелия, а это серьезное дело.

Со временем, конечно, меняется и взгляд актерский, и привыкаешь, кажется, к тому, что за два-три часа надо успеть загримироваться и сняться, а вечером сыграть спектакль. Кинематограф ценен тем, что он может поймать сиюминутность, слитность актера с образом, такое актерское исполнение, как будто снимали скрытой камерой, важно подтянуться к такому моменту, когда ты в образе, в обстоятельствах чужих и выдуманных ведешь себя так, точно живешь этой жизнью. Необходимо, конечно, чувствовать актера и многое другое, но я говорю сейчас о системе работы и об отношении к этому актера. Оно меняется у меня. Начинаешь понимать, что нужно время, чтобы освоить материал, скажем, гоголевский текст в «Женитьбе» с ходу не получается. Время нужно, работа, труд. Конечно, и сейчас осталось – съемки, полеты, поезда, сжатые сроки, и надо успевать за короткое время влезть в этот эпизод, в этот образ. Меняется отношение к профессии в целом: вначале было желание сняться в кино, сняться во что бы то ни стало; для чего? – для самоутверждения, наверное. Только сейчас я могу сказать, что этот сценарий понравился, а тот – нет; в «Осеннем марафоне» роль вроде бы и небольшая, но интересная, я там ухватил, мне кажется, истину этого человека – сытого, хоть и доброго и приличного, но сытого хозяина. Что получится – время покажет, конечно, пока только планы и надежды.

Все начинают репетировать с нуля, а кто-то и нет, что, по-моему, хуже; все начинают ковырять, спотыкаясь; и режиссер ищет, еще не очень точно говорит, а если точно говорит – тоже плохо, потому что, если режиссер говорит: «Замри тут, застынь здесь», – он не очень понимает актерскую кухню, он процесс совершенно нарушает. Я ценю снисходительность, но это слово надо расшифровать. Можно спорить, но уважительно друг к другу, занимаясь общим делом, не считая, что кто-то тащит одеяло на себя. В работе пусть все тащат. Было бы хуже, если бы только ждали указаний; необходима фантазия и еще раз фантазия. Хотя некоторые современные режиссеры любят, чтобы артисты были как послушное орудие, но это в спектакле всегда заметно. Режиссер кроме всего еще должен найти в актере единомышленника хотя бы на ту работу, которой они связаны. Я вспоминаю «Белорусский вокзал»: Андрей Смирнов сумел организовать нашу четверку, и под наше влияние попадали и другие исполнители – и Ургант, и Терехова; была атмосфера дружеского поиска, мы не стеснялись сказать друг другу – «что-то не получилось, попробуем еще раз». Но не всегда так получалось – я не мог, например, найти общий язык с прекрасной актрисой Таней Васильевой в «Дуэнье»: «Ну что там разговаривать, я улечу скоро, давайте снимать». – «Как снимать, надо разобраться». А в результате мы оказались несостоятельны. Я помню, как первоклассно играл эту роль в Театре имени Станиславского Борис Левинсон; может, в кино нельзя играть так, как он играл в театре, но я мог бы ее прилично сыграть. А здесь я недоволен собой. Смешно, но я иногда как бы унижаюсь: «Ну давайте так попробуем, давайте иначе», чтобы вызвать возможность поговорить, попробовать, поискать. Когда партнер или партнерша понимали, что я никого не критикую, а хочу поискать, они хорошо работали. Есть режиссеры, которые на это идут, а есть режиссеры, которые на это не идут. «Какие поиски? Мне кажется, я подумал…» – удивляется такой режиссер и начинает рассказывать то, что написано в сценарии. А Данелия идет навстречу актерской фантазии, потом ему покажется, что не туда, и тогда он предлагает попробовать иначе – это и называется поиски. Так было в фильме «Тридцать три» – мы от гротескового фильма пришли к серьезной позиции, рассказали гротесковую историю серьезным языком, и от этого она стала смешнее, злее, умнее. Не всегда, возможно, так бывает.

Каждое произведение имеет свой ключ, и до него надо добраться, и не только режиссеру, но и артистам.

В силу своей незначительности, как мне казалось, я никогда резко не ставил вопрос: «Снимайте, или я уеду, вы этот кадр не повторите никогда». Или: «Мне некогда». Я могу только сказать: «Я опаздываю на спектакль, я не могу». Но не в том смысле, что, мол, я уже знаю, как играть, все тут понятно, только вы, дураки, одни не понимаете, а я готов уже давно… От работы с Яншиным, с Гончаровым засело во мне сомнение – в самом себе, в эпизоде, в сцене, в обстоятельствах. Может, для всех это понятно, а вот для меня каждый раз являлось откровением.

Вспоминается работа на «Старшем сыне». Сиюминутность до конца – могу слово вставить, мне дали такую возможность, никто не делал замечаний, что ты, мол, слово вставил; режиссер на это шел. Бывает, знаешь, там, где отточено, отрепетировано, – с экрана так и читается как сделанное, холодное; а там, где неожиданный поворот, забытая сцена снималась единым куском и ты повернулся не в той мизансцене, оказался в полупрофиль или спиной – и думаешь: «До чего же хорошо получилось, оставьте этот кадр!» – а режиссер: «Нет, зачем же, тут вас не видно». – «Ну и хорошо, что не видно». Мне это нравится, такие моменты мне кажутся творческим счастьем, радостью, и, уставший, я в этот вечер играл спектакль лучше: мне кино подсказало, что можно на сцене резко ответить, не обязательно выслушал – ответил, где-то можно сделать паузу и т. д., при всем том, что в театре все срепетировано, такая неожиданность дорога.

Я, кажется, уже рассказывал, как однажды приехал в Минск на гастроли сильно простуженный, а на открытии шли «Дни Турбиных». Я не мог играть, надо было отменять спектакль, но этого было сделать нельзя, к тому же прилетел Яншин.

Завтра допишу, устал…

И вот пошел спектакль – Яншин в зале, перепуганный, а я-то всех больше. Яншин меня всегда поругивал за «плюсики». Однажды даже сам спросил режиссера Елагина: «Правда, что ли, что я к Леонову придираюсь?» А Елагин ответил: «Придираетесь». – «Ну, может быть, может быть…» И вот я играю, хрипатый, никаких забот, кроме как пробиться через связки, чтобы меня услышали только. Пришел Яншин в антракте: «Прекрасно сыграл, первый раз в жизни, по-моему, хорошо сыграл». Думаю: «Я болен, а он иронизирует». А потом, став постарше, понял – а может быть, он и не иронизировал, а правду сказал – я, хриплый, едва слышимый, нервный, внес тревогу войны, ощущение мороза, то есть такую правду, которая что-то уточняла. И по другим спектаклям («Ученик дьявола», «Винченцо») я замечал: температура, еле ноги волочишь (а мне пять раз в своей жизни пришлось играть с воспалением легких, на «Турбиных» однажды даже камфору вводили, чтоб не упал) – и вдруг чувствуешь, что ты хоть и больной, а что-то новое, неожиданное – тебя пошатнуло на сцене, выбивает из привычной колеи, осмысленной в голове, как проторенная дорога, и когда неожиданно что-то скажешь в такой органике, даже забываешь, что дальше говорить.

Я ценю умение создать творческую атмосферу, когда, вроде бы балуясь, творчески балуясь, можно попробовать и так и эдак, но чтоб никто не бурчал. Микроклимат на репетиции создается молниеносно; актеры, люди очень нервные, сразу ощущают неблагополучие вокруг себя, нервозность; они впечатлительны очень – тебе начинает казаться, что ты бездарен, режиссер с тобой бьется, а теперь вообще моментально могут сменить исполнителя даже главной роли; а раньше – если режиссер работает с актером, значит, он видит в нем нужные данные. Яншин со мной задерживался и сотни раз репетировал первый выход Лариосика: «Ну вот я и приехал», – и он все спрашивал: «А где труба? А где паровоз? А где санитарный поезд, в котором ехал твой герой? Ты не вынес атмосферы пережитого». Уже казалось, что он издевается, а может, это и стало моей школой? Вот я за эту снисходительность, за органичную, завоеванную трудом атмосферу на репетиции, где можно фантазировать.

Евг.

Я все-таки, наверное, не очень разбираюсь, что скрывается под словом талантливый – неталантливый, когда касается молодого человека. Как-то – это было давно – режиссеры Аронов и Елагин попросили меня участвовать в просмотре молодых людей, поступавших в студию, организованную ими при Театре имени Станиславского. Студия проводила занятия в нерабочее время, и принимали восьми-девятиклассников – там, кстати, были Инна Чурикова и Лиза Никищихина. Все они очень интересно читали. Ну, вот Никищихина: девочка худенькая, остроносенькая, маленькая. Она что-то прочитала, и мне понравилось. Я стал с ней говорить: «Ты хочешь стать актрисой; у тебя будет очень трудная дорога». Наверное, я говорил не так нахально, но смысл был такой. Она кончила студию и стала актрисой; студия, правда, была полусамодеятельной, не давала образования. Меня в моей жизни это мучило, я тоже кончил студию, и хоть там были свои интересные педагоги, я чего-то не знал, чего-то недочитал, чего-то не успел раскрыть, чего-то совершить, хотя творчески в студии у меня шли дела хорошо; я был толстый и круглый, значит, ярко выраженный по индивидуальности, и так уж считалось, что я комик. И то, что я сразу стал комедийным актером, мешало мне как человеку, как актеру. Смешной – и от меня все ждали всю жизнь смешного, а на самом деле выяснилось, что я серьезнее и мрачнее.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.