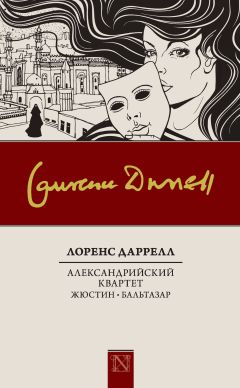

Текст книги "Александрийский квартет: Жюстин. Бальтазар"

Автор книги: Лоренс Даррел

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)

«Извини, но я ничем не смогу тебе помочь – то есть помочь твоей книге. Тебе придется либо просто-напросто проигнорировать ту новую информацию, которую Бальтазар этак по-иезуитски тебе подсунул, либо же “переписать действительность наново”, твоими же словами говоря».

«Еще ты пишешь, что был несправедлив к Персуордену; да, но это неважно. И он так же точно был несправедлив к тебе. Ведь вы совершенно не знали друг друга и соединились только во мне! Как писатели. Единственное, о чем я сожалею, – он не успел закончить, как хотел, последний том своей книги, “Шутник ты мой, Боже”. Это, конечно, потеря серьезная – хоть она и не умаляет значимости сделанного. Ты, сдается мне, тоже понемногу подбираешься к его уровню самообладания, владения духом – кто знает, не без помощи ли проклятого нашего города, Александрии; есть у нее такое свойство – чем больше ее ненавидишь, тем сильней в тебе ее голос. Да, кстати, у меня как раз под рукой старое письмо от Персуордена по поводу недостающего тома, я почему-то всюду его с собой таскаю, почти как талисман. Оно помогает мне время от времени оживить его ненадолго, но не только; стоит мне впасть в депрессию по поводу собственных моих художеств – оно обладает удивительным свойством оживлять заодно и меня. (Все, бегу в деревню, нужно купить яиц. Письмо перепишу для тебя позже, вечером.)»

«Вечер. Вот то самое письмо, о котором я говорила, местами оно, может быть, резковато – что ж, не без этого, но вполне в духе нашего общего друга. К выпадам в твою сторону постарайся отнестись не слишком всерьез. Он тобой восхищался и верил в тебя – он сам однажды мне это сказал. Может, врал по обыкновению. Ну да все равно».

«Отель “Старый Стервятник”,

Александрия.

Дорогая моя Клеа.

Какой сюрприз, какой восторг – придя домой, найти твое письмо. Замечательный ты мой читатель – ни хулы, ни хвалы (и то и другое – как наждаком по заднице), ты просто присутствуешь, внимательно и благосклонно, читаешь между строк – там, где, собственно, все и пишется! Я только что примчался из Кафе Аль Актар, где имел честь присутствовать при долгой и весьма глубокомысленной дискуссии «о романе» при участии: старика Личины, Китса и Помбаля. Они говорили так, как если бы каждый роман не был sui generis [204]204

Здесь: единственный в своем роде (лат.).

[Закрыть], – для меня в том не более смысла, чем в рассуждениях Помбаля о les femmes как об особой расе; честное слово, как школьники на пикнике – мальчики налево, девочки направо. Личина двинул свежую идею; мол, Искупление и Первородный Грех суть темы самые что ни на есть новые и оригинальные и что писатель сегодня… Брр! Я ретировался, почувствовав себя писателем откровенно позавчерашним и не желая споспешествовать им в изготовлении очередного пирога из глины пополам с дерьмом».

«Более чем уверен, старик Личина разродится в конце концов расчудесным романом о первородном грехе, и роман сей будет даже иметь, как я это про себя именую, “умеринный успех” (всегда найдется парочка восторженных меринов, но доход от продаж все равно не покроет аванса). И знаешь, я так расчувствовался, представив себе его неминучую судьбу, что решил закатиться с горя в бордель и излить там свою первородную тоску в самой что ни на есть греховной форме. Вот только час был еще неурочный; к тому же день выдался жаркий, и от меня разило потом. Итак, я вернулся в гостиницу, чтобы принять душ и сменить сорочку, – и обнаружил твое письмо. Тут в бутылке осталось еще немного джина, и я подумал: черт его знает, куда меня сегодня занесет, так что сяду-ка я прямо сейчас и отвечу тебе по всей форме, пока еще не шесть часов и бордели все равно закрыты».

«Вопросы, которые ты ставишь передо мною, дорогая Клеа, – те самые вопросы, коими и сам я задаюсь. Я как раз собирался разобраться в них получше, прежде чем садиться за последний том, которого главной целью почитаю – свести воедино, разрешить и гармонизировать все те узлы, что понавязал прежде. Хочу, чтобы в нем зазвучала нота… утверждения, – только не пойми сие в философском или богословском смысле. Нужно поймать изгиб объятия, тот бессловесный шифр, на котором говорят любовники. И передать, оставить чувство, что мир наш основан на чем-то очень простом, из чего и смысла нет выводить космические законы, – но это “что-то” так же просто уловить и понять, как, скажем, нежность, простую нежность изначальной связи – между животным и растением, дождем и почвой, семенами и деревьями, человеком и богом. Связь эта так тонко соткана, что мигом рвется при одном лишь приближении “пытливого ума” или conscience [205]205

Сознание; совесть (фр.).

[Закрыть] во французском смысле слова, у коих, вне всякого сомнения, есть свои права и своя особая область жизнедеятельности. Я хотел бы думать о своей работе как о колыбели, в которой философия сама себя укачает и уснет, постепенно, с пальчиком во рту. Что ты на это скажешь? В конце концов, не этого нам в мире более всего недостает, но – только так все в мире происходит. Помолчи немного, и ты почувствуешь тихий ток нежности – не силы, не славы; и не Прощенья от Грехов, не Жалости, не Сострадания, не этой выдумки вульгарного иудейского ума, только и способного представить человека корчащегося под кнутом. Нет, та нежность, что я имею в виду, совершенно безжалостна! “Закон, себе довлеющий”, как принято у нас говорить. Конечно, всегда приходится помнить о том, что мысль изреченная есть ложь: наполовину. И все же в последней моей книге я должен доказать: для человека есть надежда, есть предел и есть свобода, в рамках простейшего закона; и мне кажется, человечество уже понемногу начинает примерять к себе необходимую информацию, путем не разума, нет, но просто внимания, что и позволит, может быть, когда-нибудь построить жизнь по новым меркам – вот воистину “радость без предела”. Как может радость быть чем-то иным? Новое – это существо, за которым мы, художники, как раз и охотимся, – будет не столько даже “жить”, сколько “протекать”, как время. Черт, и трудно же говорить такие вещи! Может, ключик в смехе, в Веселом Боге? Разве не серьезные люди вечно норовят нарушить спокойствие духа своими ужимками – как Жюстин? (Погоди-ка. Пойду налью себе еще немного джина.)»

«Я думаю, нам лучше избегать больших таких, продолговато закругленных слов вроде “Красота” или – “Истина” и т. п. Ты не против? Все мы рохли и недоумки, когда речь идет о том, как строить собственные жизни, но, если нужно встать в позу и произнести что-нибудь этакое о бытии и вечности, тут каждый из нас гигант. Sufflaminandus erat [206]206

Имеет быть остановлен (лат.).

[Закрыть]. Как и тебе, мне не дают покоя две сплетенные в один клубок проблемы: мое творчество и моя жизнь. И выходит так, что в жизни я нерешителен и ни на что путное абсолютно не годен, в искусстве же другое дело, там я свободен быть таким, каким более всего хочу казаться, – человеком, способным даже в окружающий нас медленный вальс умирания привнести гармонию и чувство достоинства. В искусстве, точнее посредством искусства, я на самом-то деле хочу всего лишь добраться до самого себя, сбросив с себя под конец все свои творения – которые в действительности вовсе не важны, – как змея сбрасывает кожу. Может быть, именно по этой причине писатели хотят, чтобы их любили за книжки, а не за то, какие они есть на самом деле, – как ты думаешь? Но сие предполагает и иной тип женщины тоже. А где она?»

«Таковы, друг мой Клеа, некоторые из тех проблем, что смущают всезнающего друга твоего, строгий классический ум и романтическую душу

Людвига Персуордена».

«Уф, поздно уже, и масла в лампе осталось на донышке. Отложу-ка я на сегодня все письма в сторону. Завтра, если будет настроение после набега на местные лавчонки, напишу еще; если нет, значит, нет. Мудрая твоя голова, насколько было бы лучше, если бы мы могли поговорить. У меня внутри, кажется, уложены целые разговоры, упакованы и перевязаны бечевочкой – и пропадают зря. Это, наверно, единственный недостаток одиночества, который я покуда смогла обнаружить: не хватает друга, чужих глаз, мыслей – как зеркала, чтобы смотреть со стороны и отделять чушь от сути! Отшельник неизбежно становится автократом, сам себе диктатор, и его суждения волей-неволей приобретают вес ex cathedra [207]207

Букв.: сказанного с высоты папского престола, т. е. безапелляционно, непререкаемо.

[Закрыть]: и на работе это может сказаться далеко не лучшим образом. Утешает лишь то, что теперь мы с тобой два сапога пара, ты на острове – который по сути есть всего лишь метафора, как Декартова печь, не так ли? – и я в моей затерянной в горах избушке из волшебной сказки».

«На той неделе увидела среди деревьев молодого человека, тоже художника, и бедное мое сердечко забилось вдруг как-то непривычно быстро. Мне вдруг захотелось влюбиться – и резон, мне кажется, был такой: “Если ты уехала так далеко от мира и в избранной тобою пустыни вдруг встречаешь мужчину, не должно ли это означать, что самою судьбой он предназначен разделить твое одиночество, призванный сюда незримой волею безличной, вековой твоей тоски, не нарочно ли судьба тебе его вручает?” Опасные шутки выкидывает порою сердце, мучимое вечной жаждой быть любимым; оно и самое себя обманет с радостью! Бальтазар однажды заявил, что может простейшими средствами вызывать в людях любовь, и даже предлагал эксперимент: только-то и нужно сказать каждому из двух никогда не встречавшихся ранее людей, что другой страстно жаждет видеть его, никогда не встречал никого столь безумно… и так далее. Способ этот, он клялся мне и божился, осечек не знал и знать не будет, он всегда срабатывает безотказно. Что ты на это скажешь?»

«Но я, знаешь ли, наклонна к дурным предчувствиям; они-то и спасли меня от вышеупомянутого юноши, который, должна признать, был красив и весьма неглуп и как любовник скрасил бы мне, наверное, если и не жизнь, то хотя бы это лето. Но когда я увидела его картины, душа створожилась во мне, окаменела и тихо отошла в сторонку; я в них увидела его – насквозь, как графолог видит человека по почерку или физиогномист – по лицу. Я увидела слабость, и бедность духа, и, вдобавок, злую волю. И я сказала ему “прости”, прямо там и тогда. Бедняга все бежал за мной и спрашивал без передышки: “Я чем-то тебя обидел, я что-то сказал не то?” Что я могла ему ответить – он с обидой этой ничего не мог поделать, кроме как изжить ее, изрисовать постепенно; но для этого нужно, чтобы он хотя бы понял, в чем дело».

«Я вернулась домой, закрылась на засов, и мне вдруг стало так хорошо… Он пришел в полночь и попробовал открыть дверь. Я крикнула: “Убирайся!” – и он ушел. Утром я увидела, как он садится в автобус, но даже не помахала ему на прощание. Я отправилась в городок за продуктами и поймала себя на том, что насвистываю этак счастливо, да что там, чуть не танцую! Как хорошо, когда вдруг одержишь победу над душой-изменницей! Я вернулась домой, прямо с порога схватилась за кисть и начала картину, которая уже целый месяц не давала мне покоя; все пути вдруг открылись, все краски заиграли. Как будто убрали с дороги камень. Разве не бедному нашему другу-художнику я этим обязана; как полезны иногда бывают несостоявшиеся романы! Вот пишу тебе, а сама все напеваю…»

«Еще позже: перечитывала твое письмо – послушай, что ты все ходишь кругами около Персуорденовой смерти? Это для меня загадка и даже отдает чем-то вульгарным. Разве твое дело – или мое – выносить по данному случаю какие-то приговоры? Единственное наше право – знать, что в искусстве он свой барьер взял. Что же до прочего – это, извини, его частная собственность. И здесь нам следует не только уважать его права, но и в меру наших сил помогать ему охранять их от посягательств разных прочих. Его тайны – это его тайны, в конце-то концов; ведь то, что мы все видели, была всего лишь маска человека, а носил ее художник (так его же собственный персонаж, Парр, безнадежный сенсуалист из второго тома, оказывается в конце концов автором той фрески, “Тайной вечери”, о которой там было столько споров – помнишь?)».

«Вот так же точно и сам Персуорден унес с собой в могилу тайну повседневности своей, оставив нам только книги, чтоб было чем восхищаться, и автоэпитафию, чтоб было над чем поломать голову: “Здесь покоится незваный гость с Востока”».

«Нет. И еще раз – нет. Смерть художника – не повод для раскопок. Должно только улыбнуться и отдать поклон».

«Что же до Скоби – ты, конечно, прав. Я и в самом деле была просто потрясена, когда Бальтазар рассказал мне об этом его, имевшем столь печальные последствия, падении с лестницы на Главной Псарне. Да, я взяла себе попугая – и дух покойного нашего друга жил в нем довольно долго. Эта птица до мельчайших подробностей запомнила – и безупречно воспроизводила – процедуру его утреннего подъема: ту пару строчек из “Taisez-vous, petit babouin”, к примеру (ты помнишь?); он даже имитировал скорбный хруст его суставов. Но постепенно память его стала снашиваться, как старая пластинка, он все реже вспоминал Скоби, и голос был не так уже похож. Было такое ощущение, словно сам Скоби медленно-медленно погружается в безмолвие: вот так, наверное, умираешь в памяти друзей и в памяти людей вообще, просто стираешься понемногу, как старый танцевальный мотив или запомнившийся когда-то разговор с философом под вишневым деревом. Возвращаешься в безмолвие. А потом и сам попугай зачах и умер, спрятав голову под крылом. Мне было его очень жаль, но на душе стало легче».

«У нас, у живых, свои проблемы: как приспособить душу к иноходи времени и оседлать его в конце концов – что-нибудь в этом духе, а? Словами – ты у нас мастер жонглировать. Не пытаться время обломать, объездить, как делают слабые духом, ибо это влечет за собой одни ушибы и отчаяние, но из самих его ритмов сплести упряжь и научиться ею пользоваться. Персуорден, помню, говаривал: “Господь нас, художников, одарил решимостью и тактом”, – к сему добавить могу лишь ото всей души – Аминь».

«Прочтя все это, ты, вероятно, сочтешь, что я успела превратиться в старую мегеру, да еще и с гонором. Может, так оно и есть. Почему бы и нет, в конце концов, при условии, что взамен получаешь возможность видеть и двигаться хотя бы в одном направлении».

«А времени так мало; новости из Европы с каждым днем все хуже, и в самых жарких здешних днях мне чудится привкус осени – время устремилось в новое, непонятное для меня покуда русло, и будущее непредсказуемо. И рядом с этим ощущением живет другое – я чувствую, словно бы стали натягиваться понемногу нити, привязанные к нашим рукавам, – нас снова выведут в самый центр сцены, помяни мое слово. А где бы это, как не в Александрии? Хотя – кто знает, не суждено ли нам найти иной совершенно город, отличный от того, что до сих пор бередит наши сны и населяет их – многолюдно, лукаво и лживо. Хотела бы я так думать, ведь прежний город, со всею пыльной канителью старых форм и смыслов, если и не мертв, то давно уже бессмыслен для меня теперешней. А может быть, и ты менялся под тем же знаком. И книга твоя. И может быть, кстати, тебе, как никому другому, стоило бы увидеть город наново и нас увидеть тоже. Мы же, со своей стороны, будем очень рады встретить тебя и спроворить новую одежку той, старой дружбе, которая, дай-то бог, живет по ту сторону литературы, – если возможно, чтобы автор мог быть для своих “персонажей” просто другом. Я говорю – “мы” – в эдаком тронном стиле, как если бы я была королева, но ты ведь понял уже, кого я имею в виду, нас обеих сразу, прежнюю Клеа и новую, – ты нужен нам обеим в том будущем, которое…»

Еще пара строк и несколько нежных слов напоследок.

Сопутствующие данные

* * *

Несколько фрагментов из Obiter Dicta Персуордена, записанных Китсом на клочках бумаги:

(а)

«Я знаю, что проза моя смахивает на сливовый пудинг, но если хочешь добиться эффекта стереоскопии – хотя бы в персонаже, – иначе не выйдет. События ведь не ходят друг за другом чередой, они, как кванты, движутся потоком; в общем, как в жизни».

(б)

«У Нессима просто нет тех средств воздействия, что есть у нас, у англосаксов; все наши женщины в глубине души няньки. Чтоб заслужить пожизненную преданность англичанки, нужно устроить так, чтобы тебе оторвало обе ноги, и желательно выше пояса. Леди Чаттерли всегда казалась мне в этом плане малоубедительной – как символ, конечно. Ничто не могло бы привязать жену к мужу сильней, чем клиффордова болезнь. Англосаксы, может быть, не так, как прочие европейцы, сходят с ума по нежным чувствам, но болеть они умеют ничуть не хуже. Кстати, ведь именно англичаночке своей Кэти Лафорг кричит: “Сиделка из любви к искусству!” Он просто-напросто унюхал няньку».

(в)

«В искусстве классично то, что сознательно идет в ногу с космологией своей эпохи».

(г)

«Навязываемой сверху метафизике – или религии – следует сопротивляться, если потребуется, вплоть до пистолета. Если и есть смысл драться, то драться за разнообразие. Униформность скучна, как скульптура яйца».

(д)

О Да Капо: «Влюбленные и маклеры всегда играют на проигрыш».

(е)

«Искусство, как и жизнь, есть тайна общедоступная».

(ё)

«Наука есть поэзия интеллекта, а поэзия – наука о заболеваниях души».

(ж)

«Истина от фактов не зависит. Опроверженья ей – что блохи. Она скомпрометирована изначально, будучи раз изреченной».

(з)

«Люблю французские издания – они страниц не разрезают. Если читатель настолько ленив, что даже и резать меня не пожелает, – зачем мне такой читатель?»

(и)

В книге стихов: «Брать иногда, как приспичит, ложечками сыпать в душу и ждать, пока растворится».

(й)

«Нам следует всегда защищать Платона от Аристотеля и наоборот, потому как, если они вдруг утратят связь между собой, мы просто потеряемся. Они – порождение диморфизма наших душ».

(к)

«К средневековой картине мира в составе собственно Мира, Плоти и Дьявола (каждый достоин книги) мы добавили теперь еще и Время: четвертое измерение».

(л)

«Новый критический аппарат: le roman bifteck, guignol или cafard [208]208

Роман-бифштекс, – балаган или сплин (фр.).

[Закрыть]».

(м)

«Истинные руины Европы суть ее великие люди».

(и)

«Я всегда считал, что читатель должен сам учиться плавать».

(о)

Прочитав длинную критическую статью о «Шутник ты мой, Боже»: «Бог ты мой! Никак меня и впрямь начинают читать всерьез. Это налагает на меня колоссальную ответственность! Придется смеяться вдвое больше».

(п)

«Почему я всегда беру эпиграф из де Сада? Потому что он рационалистичен до предела – за ним стоит великая эпоха разума, утвердившаяся в Европе со времен Декарта. Он – последний цветок этой эры, и поведение его типично для европейца. Хотел бы я дожить до того дня, когда его переведут на китайский. Вот это будет птичкин праздник, его же станут читать как божией милостью юмориста. Из-под нашей-то избенки его дух давно уже повыдернул все курьи ножки».

(р)

«Европа: логический позитивист, пытающийся методом логической же дедукции доказать самому себе, что он существует».

(с)

«С какой целью я пишу романы? Есть общечеловеческие ценности и чисто человеческие страсти, вот я и пытаюсь поверить одно – через другое. Цель желанная, но вряд ли достижимая».

(т)

«Самые недобрые ко мне критики утверждают, что я из человечьей кожи строю абажуры. Меня это ставит в тупик. Такое впечатление, что у каждого англосакса в самой глубине души живет крошечный тихий такой голосок и шепчет не переставая: “А мамуся нас не полугает?” – уж через эту планку мне с моими книгами никак не перепрыгнуть».

Скоби-лексикон

Пылкий, в смысле «злой», напр.: «К чему такая пылкость, старина?»

Лиловый – «глупый, неумелый», напр.: «Он был совсем лиловый, чуть делу стоило дойти до…»

Пародировать – «надувать, обманывать», напр.: «И не пытайся пародировать меня, сынок».

Ритуал – «обыкновение, порядок», напр.: «Мы все их носим. Такой уж у нас в полиции ритуал».

Лохматый – «очень возбужденный», напр.: «Когда ему об этом сказали, Тоби целый день ходил лохматый».

Сепсис – «гадость», напр.: «Ну что сегодня за погода, голый сепсис».

Желтые Диагносты – «мужской бордель», напр.: «Его застукали у Желтых Диагностов, старина, и он весь был измазан вареньем».

Голубок Залетный – «мужчина-проститутка», напр.: «Баджи пишет: ни одного Голубка Залетного на целый Хоршэм. На него обращают внимание».

Рабочие заметки

«Многим ли влюбленным со времен Пигмалиона удавалось самим сотворить любимое лицо – во плоти, как Амарилю?» – спрашивает Клеа. Огромный альбом: она любовно срисовала все вариации носов – от Нефертити до Клеопатры, – чтобы он мог выбрать. Просмотры и дискуссии в полутемной комнате.

* * *

Одно из навязчивых воспоминаний Наруза: комната в лунном свете, отец сидит перед зеркалом в кресле на колесиках и повторяет без конца одну и ту же фразу, целясь в зеркало из пистолета.

* * *

Маунтоливом овладела опасная иллюзия, что теперь наконец он волен сам принимать решения и действовать, – стоит дипломату себя переоценить, и его судьба решена.

* * *

Нессим, печально: «Причин было несколько, и все – основные. Видишь ли, с тех пор как я на ней, на еврейке, женился, все их “но” потеряли всякое под собой основание, и они стали мне доверять. Я не хочу сказать, что эта причина была единственной решающей. Любовь – растение странное, чудесное и плодоносное на диво, но классификации оно не подлежит, корнями уходя одновременно и в чистый мистицизм, и в голую похоть».

* * *

Вот и еще одна загадка решена: а я-то все гадал, зачем это после смерти Да Капо его огромную библиотеку переправляют в Смирну, книгу за книгой. Разбирал и отправлял по почте книги Бальтазар.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.