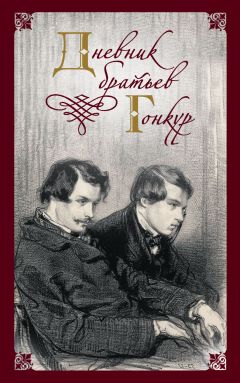

Текст книги "Дневник братьев Гонкур"

Автор книги: Жюль Гонкур

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

1864

9 апреля. За столом еще, заканчивая обед, мы после нескольких дней сосредоточенной тоски начинаем наконец говорить, и мысли у нас сменяются одна другою и срываются с губ в одно и то же мгновение.

В сущности, язва нашей жизни – это не что иное, как литературное честолюбие, ненасытное и израненное, горечь писательского тщеславия: газета, не упоминающая нас, нас оскорбляет, а газета, упоминающая других, приводит в отчаяние.

Пустоту, которая оставляет такое существование, целиком отданное литературе, антракты в нашей работе мы наполняем кое-как, наполняем развлечением, которое нас занимает, но не поглощает: составлением коллекций. Есть в нас нежность, которая не находит себе исхода, удовлетворения. Нам недостает двух-трех буржуазных домов, изящных и приветливых, где бы мы могли изливать, отдавать избыток всего того, что не отдаем любовнице, а мы ей ничего не отдаем, кроме привычки. Ведь в действительности нас не двое, мы не можем друг другу «составить компанию»: мы страдаем в одно и то же время одними и теми же слабостями, одними и теми же недомоганиями и нравственными болезнями. Мы вдвоем составляем одного одинокого человека, одержимого сплином. Оттого мы находим жизнь безвкусною, оттого постоянно чувствуем тошноту от скуки существования. Мы похожи на людей, которых отделяют от самоубийства только творчество и труды, требующие окончания.

В заключение этого изыскания, этой переписи внутреннего инвентаря, у нас появляется фантазия съездить в Лондон – завтра, послезавтра, на днях, поскорее – в гости к английским проституткам…

20 апреля. В сущности, на что нам жаловаться? Огорчений нет. Средства есть! Есть кое-какие недомогания, которые не угрожают еще жизни. Есть даже что-то вроде литературной репутации! Зачем же отчаиваться? Потому что чувства наши слишком истончены, чтобы мы могли быть счастливы, и в нас живет удивительная способность отравлять себе счастье, как только покажется нечто на него похожее.

23 мая. Обед у Маньи. Сент-Бёв упрекает Тэна в том, что он отдал свою «Историю английской литературы» в Академию – на растерзание своим врагам, людям ниже него, которые обрадовались возможности показать ему свою власть, делать ему замечания. Тэн защищается довольно неудачно. Потом речь его становится живее, и он говорит, что Шекспир, Данте, Микеланджело, Бетховен – великие из великих; он называет их «четырьмя кариатидами человечества».

– Но всё это сила, а где же грация? – спрашивает Сент-Бёв.

– А Рафаэль? – вставляет Ренан, который не сумел бы отличить картину Рафаэля от картины Рембрандта.

Беседуем о жизни. Из всего кружка только мы и Флобер, три меланхолика, жалеем, что родились. Говорим о здоровье древних, о равновесии античного организма, о нравственной гигиене нашего времени, о физиологических условиях жизни через пятьдесят лет… Это дает Тэну повод утверждать, что уменьшение чувствительности и возрастание деятельности – вот что должно дать нам будущее.

– Заселение пустующих земель и открытие великих истин – вот будущее! – восклицает Тэн.

На это я отвечаю:

– Вы думаете, вы действительно так думаете, Тэн! Но против вашего тезиса имеется сильное возражение. С тех пор как человечество движется вперед, все его успехи, все приобретения обязаны своим рождением его чувствительности. Человечество с каждым днем увеличивает свою нервность, свою истерию, а что касается той деятельности, развития которой вы желаете, так вы еще не знаете, не от нее ли и современная меланхолия. Вы еще не знаете, не происходит ли малокровная тоска нашего века именно от избытка деятельности, от его бешеной работы, от необычайного усилия его мозговых сил, напряженных до крайней степени, от распутства его творчества и мысли во всех областях…

Потом речь заходит о величайшем зле нашего времени, связанном с женщиной и особенно с характером современной любви. Это уже не любовь древних – тихая, безмятежная, почти гигиеническая. На женщину не смотрят более как на плодовитую самку и сладкую утеху. Мы видим в ней как будто идеальную цель всех наших стремлений. Мы делаем ее средоточием и алтарем всех наших ощущений – горестных, болезненных, исступленных, пряных. В ней и через нее мы ищем удовлетворения своей разнузданности и ненасытности. Мы разучились просто и без всякого умничанья спать с женщиной.

28 мая. Чтобы примирить нас с жизнью, Провидению пришлось отнять у нас ее половину. Не будь сна, этой временной смерти горя и страдания, человек не дотерпел бы до конца.

30 мая. На балу-маскараде в [кабаре] «Элизе-Монмартр» какая-то женщина на высоченных, острых, как гвозди, каблуках, в шелковых чулках телесного цвета. Перед второй фигурой кадрили она наклоняется, подхватывает и высоко поднимает юбку, заправляет все белье в панталоны; затем бросается вперед, словно ныряет, и, пригнув голову к животу, задрав юбку кверху обеими руками, притоптывает, отбивая стремительную дробь, показывая ноги до колен и панталоны до предела.

Интересно было бы изобразить в романе канкан – сущность и дух парижского сладострастия, проказы любви, жаргон кадрили.

Очень странно, что мы, именно мы, окруженные всем изяществом XVIII века, отдаемся самому суровому, самому строгому, самому безрадостному изучению народной жизни; что опять-таки мы, для кого женщины так мало значат, так тщательно, так серьезно разрабатываем психологию современной женщины.

19 июля. Сегодня вечером солнце похоже на вишневую облатку для конвертов, наклеенную на жемчужные небо и море. Только японцы, печатая красками, имели смелость передавать такие эффекты.

* * *

Изобразить в романе, какую рану женщина наносит влюбленному мужчине, когда танцует: ведь в танце женщина преображается в светскую, почти придворную даму, внезапно утрачивая свой образ мыслей, свое обычное расположение духа, свой, казалось бы, привычный характер.

* * *

Самая рассудочная из страстей, скупость, порождает наибольшее безумие…

13 сентября. Видеть мужчин и женщин, гостиные, улицы, всегда изучать жизнь людей и вещей подальше от книг – вот настоящее чтение для современного писателя.

25 октября. Все эти дни – скука, что-то серое на душе, отвращение к вещам и людям, бессилие воли, нежелание жить. После книги всегда появляется какой-то ущерб, отлив в энергии мысли и действия. Вы чувствуете себя так, будто выбросили часть своей души, своего мозга. Это нечто вроде того утомления, той истощенности, которые должны наступать за совершением преступления.

Чем дальше мы идем, тем несноснее и невыносимее становится плоскость жизни. Нелепые, надоедливые заботы повторяются в ней регулярно, глупо, буржуазно; огорчения, даже обиды существования – и те не имеют в себе ничего удивительного. С утра до вечера – никакой неожиданности. Спрашиваешь себя: к чему продолжать жить и на что завтрашний день?

Всё нас оскорбляет, всё действует нам на нервы – то, что мы видим, что читаем, что слышим. Было в средние века общество шутов. Нам же кажется, что мы живем в обществе простофиль и подписчиков на газеты… Чтобы нас развлечь, нужно, чтобы всё встало вверх дном, чтобы весь свет несколько дней плясал на голове…

А ко всему ясное понимание этого неблагодарного, такого противного и такого обожаемого поприща – литературы; это поприще мучит вас, как любовница, про которую вы знаете, что она способна отдаваться лакеям.

* * *

Нужда не создает горького отчаяния. Она ломает пружину, сламывает независимость, она приручает, а не вызывает на сопротивление.

1 ноября. Семья притупляет благородные инстинкты человека. Семья вынуждает человека совершать по крайней мере столько же низостей, как и порок, распутство, страсти. Семья, жена, дети с точки зрения материальной – это огромная машина деморализации человека и превращения его в животное.

5 ноября. Прелесть книг Мишле в том, что они производят впечатление рукописных. В них нет банальности и безличности печатного слова; это как бы автографы мысли[50]50

Жюль Мишле (1798–1874) – историограф и публицист, «не историк, но один из величайших поэтов Франции» (Тэн).

[Закрыть].

25 декабря, замок Осмуа[51]51

Граф Шарль-Франсуа д'Осмуа (1827–1894), политический деятель, в молодости выступал как драматург и написал вместе с Флобером и Буйе феерию «Замок сердец».

[Закрыть].

В сторожке в парке. Рыжие деревья на фоне неба, как будто окрашенного горячим дымом пожара; опушка леса, обращенная на запад, вся в огневых прорезях и вся щебечет, воркует в веселом вечернем привете птиц солнцу.

Потом череда изменений смерти в оттенках, ряд бледнеющих агоний красок: деревья переходят от тона корицы к тонам жженого кедра, в то время как небо, в тени спускающейся ночи, из красного понемногу переходит в бледное, а затем в холодно-белое. Птицы принимаются петь в последний раз: словно зажигается фейерверк слабеньких голосов, поднимается, бежит вдоль всей рощи и потухает. Еще один слабый крик – и всё замолкло.

Тогда в глубоком тумане сумерек погружается во тьму все неизвестное, таинственное, вся волнующая неопределенность форм. Кругом царит молчание. Хищные птицы с глухим стуком крыльев опускаются на сучья больших деревьев – как густые хлопья снега. На небе нет уже ни света, ни тени, и на этом глубоком фоне деревья с бесчисленными своими ветвями вытягиваются, как громадные змеи Горгоны.

1865

13 января. Сколько часов десять лет тому назад, сколько часов смотрели мы в Уффици примитивистов: созерцали этих женщин, эти длинные шеи, эти невинные, выпуклые лбы, эти глаза в темных кругах с узкими, длинными разрезами, эти ангельские и змеиные взгляды из-под опущенных век, эти черточки мучений и худобы, эту тонкую заостренность подбородка, эти огненно-рыжие волосы, по которым кисть протянула нити золота, эти бледные краски кожи, расцветшей в тени комнат, эти полутени, слегка затемненные зеленоватым и как бы помещенные в прозрачность воды, эти тонкие, страдальческие руки, на которых играют восковые огоньки, – весь этот музей болезненных ликов, который под маской наивного искусства показывает рождение Грации.

Упиваться этими улыбками, этими взглядами, этим томлением, этими красками, созданными для того, чтобы писать идеальное – было очарованием тех дней… Нас каждый день тянуло к этим розовым и голубым, к этим небесным одеждам.

Великая и совершенная живопись, зрелые шедевры не оставляют в вас такой отчетливой памяти о лицах: только эти женщины привязываются к вам как память о людях, встреченных в жизни. Они вновь и вновь являются к вам, как голова покойницы, которую вы раз увидели освещенную и озолоченную умирающим пламенем восковой свечи.

1 февраля, среда. Сегодня вечером у принцессы полон салон писателей, между ними и Дюма-отец.

Это какой-то поистине великан с курчавыми волосами цвета «перца с солью», с маленькими глазками бегемота, светлыми, хитрыми и бойкими, даже когда они полузакрыты; черты огромного лица похожи на те неопределенно округленные черты, которыми карикатуристы рисуют луне человеческое лицо. Речь обильная, но без большого блеска, без едкости ума, без колоритности слова; всё только факты, которые он своим хриплым голосом добывает из глубин чудовищной памяти. И всегда, постоянно говорит о себе, но с тем тщеславием добродушного ребенка, которое не имеет в себе ничего раздражающего. Так, например, он рассказывает, что его статья о Горе Кармель дала монахам 700 тысяч франков[52]52

На горе Кармель (современная Хайфа) расположен древний монастырь кармелитов.

[Закрыть].

Он не пьет ни вина, ни кофе; он не курит; это воздержанный атлет фельетона и писательства…

Победитель перешейка Лессепс, с его жгуче-черными глазами под серебристыми волосами, только что прибыл из Египта и обедает с нами[53]53

Фердинанд Мари де Лессепс (1805–1894), дипломат и предприниматель, организовал строительство Суэцкого канала и руководил им с 1859 по 1869 годы.

[Закрыть]. Он сознается – он, человек такой неукротимой воли! – что отступал много раз в жизни, следуя совету одной гадалки с улицы Тур-нон, преемницы девицы Ленорман.

* * *

Следовало бы изучать на примере ребенка происхождение общества. Ребенок – это начинающее человечество, дети – первые люди.

8 февраля. Обед у Шарля Эдмона с Герценом[54]54

О встречах с братьями Гонкур и о жизни Герцена в эмиграции читайте в книге Натальи Огаревой-Тучковой «Воспоминания. 1848–1870» («Захаров», 2016).

[Закрыть].

Маска Сократа, теплый, прозрачный тон кожи, как на портретах Рубенса; между бровей красная отметина в виде клейма, седеющие волосы и борода. Он говорит, и время от времени в его горле рождается гортанный иронический смешок. Голос у Герцена мягкий, меланхолически-музыкальный и не имеет той звучности, которой можно было бы ожидать при таком массивном сложении. Мысли тонки, изящны, отточенны, иногда даже изощренны, но всегда освещаются словечками, которые являются не скоро, однако нравятся всем, как вообще нравятся выражения умного иностранца, говорящего по-французски.

Герцен рассказывает о Бакунине, о том, как тот просидел одиннадцать месяцев в тюрьме, о его бегстве из Сибири по Амуру, о его странствовании через Калифорнию и приезде в Лондон, где, проплакав несколько мгновений в объятиях Герцена, он бодро поинтересовался, где тут можно поесть устриц.

Герцен приводит нам черты, рисующие Николая I воплощением военной дисциплины. После взятия Евпатории государь прохаживался как-то по дворцу своими каменными шагами статуи Командора, вдруг подошел к солдату на карауле, вырвал у него ружье, бросился против него на колени и крикнул: «На колени! Помолимся о победе!»

Мы много беседовали о нравах Англии, которую Герцен любит как страну свободы, и слушали любопытные о ней анекдоты. Слуга-англичанин, которого Тургенев поместил в семействе Виардо, на вопрос, отчего он ушел от них, дал следующий прекрасный ответ: «Это люди не комильфо! Не только жена, но даже муж позволяет себе разговаривать со мной за столом!»

Пока мы стараемся разобраться в характерах двух народов – англичан и французов, – Герцен говорит: «Знаете, один англичанин недурно определил оба характера. "Француз, – сказал он, – с жаром ест холодную телятину, а мы едим холодно даже горячий ростбиф"».

17 февраля. В прошлом году, когда у Флобера обнаружили фурункулы, Мишле говорил одному из его друзей: «Пусть не лечится, а то пропадет талант». Это, может быть, великая мысль. Не знаю, кто сказал, что Наполеон, после того как вылечился от чесотки, не выиграл уже ни одного сражения. А терпкость крови у Шамфора, верно, была причиной остроты его ума.

Фремье, известный скульптор, рассказывал мне, что Рюд ставил иногда в шутку рядом с конской головой Фидия голову извощичьей лошади и доказывал, что нет никакой разницы, но голова извощичьей лошади красивее[55]55

Франсуа Рюд (1784–1855) был женат на двоюродной сестре Эммануэля Фремье Софи (которая тоже занималась скульптурой).

[Закрыть]. Рюд утверждал, что греки, великие художники, прямо подражали природе, но нисколько не заботились об идеальном, не гонялись за ним.

16 марта. Сердце не родится вместе с человеком. Ребенок не знает, что такое сердце. Этим органом человек обязан жизни. Ребенок не видит, не любит никого, кроме себя: это самый чудовищный, самый невинный, самый ангельский эгоист.

20 мая. Сегодня вечером через калитку в деревянной изгороди, обвитой зеленью, мы входим в большой дом, на улице Вожирар. Мы у Турнемина[56]56

Шарль де Турнемин (1812–1872), художник-ориенталист; в 1864 году подружился с братьями Гонкур, которые написали свой роман «Манетт Соломон» на основе впечатлений художника от путешествия по Малой Азии.

[Закрыть].

Веселый нижний этаж дома полон нарядных акварелей, небольших картин, писанных друзьями, изящного восточного оружия. В маленьких витринах – переливы шелковых тканей чудных красок, кофт и жилетов турецких женщин с рядами золотых пуговиц, в которые вставлены жемчужины: целый маленький музей восточных сувениров.

Живописец Азиатской Турции согласен показать нам, для нашего будущего романа, письма, написанные им жене, и она приносит связку этих замечательных больших писем, которые имеют такой почтенный вид благодаря десятку наклеенных на них марок. Она тут же, при нас, начинает перечитывать их и счастлива тем, что вспоминает радости их получения: выпуклый ее лоб, пухлые щечки, кроткие глаза, доброе, приветливое лицо освещаются, помимо двух ламп, внутренним светом. В некоторых местах воспоминания заставляют сердце художника трепетать сильнее: он бьет кулаком по дивану, мысленно видит прошлое, в лице его отражаются какие-то тени, он восклицает: «Как это было прекрасно!»

Посреди чтения, которое дышит Востоком, на середину комнаты выдвигают табурет с перламутровой инкрустацией, на него ставятся, в серебряных филигранных подставках, голубые чашечки, в которые наливается кофе, приготовленный по-турецки, в константинопольском кофейнике.

Придерживая юбки, чтобы не задеть столик, проходит через комнату в глубь кабинета высокая молодая девушка; она садится поодаль, весь вечер слушает чтение и, нежно запрокинув головку, улыбается отцу каждый раз, когда слышит про опасности, которым он подвергался.

Потом кофе заменяется четырьмя большими розетками константинопольского варенья из бергамота, флердоранжа, роз и какой-то белой мастики: теперь и во рту возникает вкус страны, которой занят слух.

Прелестный вечер этот продлился до двух часов ночи. В нем мы нашли всю сладость семейной жизни в сочетании со щекочущими нервы экзотическими впечатлениями.

22 мая. Теперь у нас один только крупный интерес и один повод для волнения: изучение жизненной правды. Вне этого всё – скука и пустота.

Конечно, мы гальванизировали историю, насколько это возможно, гальванизировали ее правдой более правдивой, чем у других, мы вновь открыли ее жизненную «реальность», и вот теперь правда прошлого нам уже ничего больше не говорит. Мы похожи теперь на человека, который привык рисовать с восковой фигуры и вдруг открыл для себя живую натуру или, вернее, саму жизнь с ее горячим, трепещущим нутром.

25 мая. Мы едем целой компанией завтракать в Трианон с принцессой Матильдой.

Жизнь изумительна! Когда мы приехали сюда искать следы Марии-Антуанетты, мы даже не думали, что будем завтракать здесь с одной из родственниц Наполеона – в декоративной хижине, которую ей разрисовал Робер Юбер.

Конец трапезы, на которой присутствуют женщины, всегда ведет к разговорам про чувства и любовь. Принцесса спросила у каждого из нас, что бы он всего больше желал получить на память от женщины. Каждый назвал то, что ему казалось всего дороже: один – письмо, другой – прядь волос, третий – цветы. Я сказал: «Ребенка!» – за что меня чуть не выгнали.

Тут Дюваль, с тем улыбающимся и вызывающим взглядом, который у него всегда бывает, когда речь заходит о любви, говорит нам, что больше всего желал бы получить от женщины перчатку – отпечаток и форму ее руки, вещицу, рисующую ее пальцы. «Вы не знаете, – прибавил он, – что такое попросить во время танцев перчатку у дамы – и получить отказ. Потом, через час, вы видите ее за роялем, она снимает перчатки, чтобы сыграть что-нибудь. Вы впиваетесь глазами в эти перчатки. Она встает и оставляет обе… Нет, вы их не берете, ведь пара перчаток – это не перчатка. Все начинают разъезжаться. Она возвращается и берет только одну. При этом знаке, который она вам подает, вы так счастливы, так счастливы!..»[57]57

Эжен-Эммануэль Амори-Дюваль (1808–1885) – художник.

[Закрыть]

Он рассказал всё это очень мило.

29 августа. За столом после обеда мы вновь говорим о самих себе. У меня с братом разные стремления. Если бы он не был тем, чем стал, его тянуло бы к семье, к буржуазной мечте о жизни вдвоем с сентиментальной, чувствительной женщиной. Он человек нежной, меланхолической страстности, тогда как я меланхолик-материалист.

Я чувствую в себе черты аббата XVIII века вместе с мелкими черточками предательской иронии итальянца века XVI, той жестокости, которая не склонна, однако, к крови, к физическому страданию ближнего, а только к злобности ума. В Эдмоне, напротив, есть настоящее простодушие. Он родился в Лотарингии; он – ум германский. Его можно представить себе военным человеком. А я парижанин, я латинской расы. Себя я скорее воображаю в делах капитула, в сношениях с общинами, с большим и тщеславным желанием играть судьбою мужчин и женщин лишь ради иронического созерцания такого зрелища. Неужели сама природа предопределяет судьбу старшего и младшего, как раньше ее предопределяло общество?.. Мы в первый раз делаем это открытие. В общем, странная вещь: у нас совершенно разные темпераменты, вкусы, характеры – и совершенно одинаковые мысли, оценки, симпатии и антипатии к людям, одинаковая интеллектуальная оптика. У обоих мозг видит одинаково, одними глазами.

15 сентября.

– Ну что, старый друг, говорят, ты не так здоров?..

– Ах да, вы знаете, случаются глупости…

И множество запутанных фраз, спеша, пробивается у старика сквозь одышку, сквозь его возрастающее волнение, которое наполняет слезами глаза и делает голос его влажным и неуверенным.

Потом, стараясь как бы посмеяться над собою:

– Ведь я же ей говорил: человека можно убить и не выстрелом из пистолета… Каждый раз как вспомню, вот уже два месяца… будто вязальная спица пронзает здесь! – и он показывает на сердце. – У меня сейчас был доктор… Я ему все сказал. В таких делах, вы знаете, ничего не надо скрывать… Ах, что за удар это был для меня! Ведь так быстро! Мы расстались во вторник, а в воскресенье ее оглашали в церкви последний раз. Ничего между нами не было, только уходя, она мне показала шляпку. Верно, эту шляпку она себе сделала к свадьбе… Боже мой, когда, бывало, она мне говорила, что собирается замуж, я ей всегда советовал выйти, непременно выйти. Но случилось это уж слишком скоро… И потом на днях тоже – это меня поразило – она мне сказала: «Я думала, что мне столько-то, а я старше». Она года свои узнала из метрического свидетельства, которое выписала для венчания.

Так он цепляется за каждое мелкое воспоминание, смакуя его горечь, а голос его беспрестанно тонет в слезах, и цвет лица меняется, лицо желтеет прямо на глазах.

Вечером, после обеда, он говорит:

– *** вернулись из Италии. Никого у меня не осталось. Сын был в пансионе, и я в безнадежных мечтах молил Бога послать мне женщину, которой я мог бы покровительствовать, которой мог бы заинтересоваться… Когда я получил ее письмо, мои желания исполнились! Я виделся с нею два раза в месяц, в гостинице, никогда на дому, никогда не у меня и не у нее. Я сам себе запретил бывать у нее, боялся стать ревнивым… лучше ничего не знать.

Я каждый раз приходил первым: дамы, знаете, всегда заставляют себя ждать. Подадут мне газету; в камине огонь… Я сяду читать в ожидании ее. Она придет, снимет шляпку… Я скажу: «Что вы поделывали с тех пор, как я вас не видал?.. Скажите мне всё». Она мне всё рассказывала… Потом она расспрашивала меня о таких вещах, о которых ей неловко было говорить с другими. Я давал ей книги… Мы говорили о том, что она читала. Она часто говорила мне: «Вы не знаете, какую не скажу любовь, но привязанность я к вам чувствую!» Мы завтракали. Так я проводил часов пять… Она уходила, и я взглядом следил за тем, как она спускалась по лестнице…

Куда все это девалось? Два месяца я не получал от нее ни письма…

После паузы он шарит на себе, находит письма и начинает листать их.

– Вот, – говорит он, – телеграмма сыну, чтобы известить его о моей смерти.

– Ах, старый друг!

– Меня душит, я не переживу этого.

Так говорит старый друг нашего семейства, 76-лет-ний старик, говорит тоном разбитой жизни, тоном человека, раненного насмерть, потерявшего разом и пятнадцатилетнюю привычку, и семью, и дочь, и любовницу. Чем-то трагическим и в то же время умилительным дышит страстное уныние этого старика, который как будто уже не в силах больше жить, у которого сердце поражено разлукой – как мечом.

Я заговорил с ним о путешествии в сопровождении старого слуги, которого мы называли Лепорелло. Старик полугрустно, полуиронически пробормотал:

– Хорош будет ваш Дон Жуан!..

28 сентября. Нам пришли сказать, что наш старый друг умирает. Уже!

Мы в большой гостиной, где царят пустота и беспорядок готовящегося переезда. В зеркальное окно мы видим на комоде ряд склянок от лекарств и в постели кого-то, кто лежит на взбитых подушках; и в этой прозрачной раме, открывающей вид на Смерть, двигается деятельная и тихая сестра милосердия, в черном одеянии под белым чепцом.

Он умирает. Он пожелал собороваться. Позвали священника, но когда тот явился, он не принял его. Это был тот самый священник, который венчал любимую им женщину. Не любопытно ли это, и не похожи ли на авторские выдумки те драматические комбинации, которые вызываются событиями жизни?

Мы вошли к нему в комнату. Он нас узнал, пожал руки – рукой почти еще живой – и, снова закрывая глаза, сказал нам, как бы испуская последний вздох прежней веселости: «Кастор и Поллукс». Нет ничего более душераздирающего, чем эта последняя улыбка человека, который вот-вот станет покойником.

10 ноября. Как несправедливо, право, что тело у нас устроено не так, как характер. Вот опять мы оба в припадках желудка и печени, которые действуют друг на друга. Вот опять эти мучительные ночи: в доме у нас никого нет, и тот из нас, кто покрепче, бежит в аптеку, разыскивает врача, старается неуклюже, лихорадочно развести огонь на угольях в печи. И этот смутный страх, который мы скрываем друг от друга, – страх холеры!

* * *

Без искусства все гниет и гибнет… Искусство бальзамирует умершую жизнь: небольшую долю бессмертия имеет только то, что было им тронуто, описано, изображено кистью или резцом.

30 ноября. Наша пьеса «Анриетта Марешаль» так близка к представлению в «Комеди Франсез», что я начинаю верить: существует, пожалуй, Провидение, вознаграждающее за напряжение всех сил и мужество воли.

2 декабря. Исчезло наконец глухое беспокойство последних дней. Цензура прислала своего забавного старика, цензора Планше, и дала позволение.

Нетерпение этих дней уступило место полному, спокойному удовлетворению, дальше которого идти не хочется. Нам очень приятно было бы остановиться подольше в этой точке. Мы почти жалеем, что так скоро кончилось время репетиций, этот сладкий перерыв в действительной жизни, этот восхитительный аромат гордости, которую вы вдыхаете в удачные моменты вашей пьесы, в лучших местах ваших излюбленных тирад. А это постоянное, вечно новое ожидание слова, которое вот-вот скажут и которое ваши губы шепчут уже заранее!..

3 декабря. Сегодня репетиции в костюмах. Вхожу в фойе. Там Роза Дидье в костюме Бебе, с белокурым париком над чудными глазами, в облаке легкой кисеи, игривая, веселая и прелестная. Мне показалось, что все старинные портреты этого строгого фойе, предки благородной Трагедии и серьезной Комедии, Оросманы в чалмах и королевы с кинжалами насупили брови при виде шалуньи с оперного карнавала. В коридоре я встретил Делоне, которого сначала не узнал, до того он действительно походит на семнадцатилетнего Поля де Бревиля.

Глядя на всех этих людей, следя за их движениями, слушая, как они произносят ваш текст, как играют ваше произведение, видя эту сцену, которая теперь ваша, вы чувствуете, что всё здесь ваше: и шум, и движение, и музыка, и актеры, и вообще все, не исключая машинистов и пожарных. Какая-то гордая радость наполняет грудь при этой мысли.

Публика подобралась странная. Здесь прославленный Уорт с женою – госпожа Плесси не играет иначе, как под их руководством, – а с ними всё общество знаменитых модисток и портних[58]58

Чарльз Фредерик Уорт (1825–1895), знаменитый английский модельер, и его жена и муза, бывшая модель Мари Верне.

[Закрыть].

Пьеса с каждой репетицией производит всё большее впечатление. Актеры изумляются и любуются друг другом. Весь театр верит в громадный успех, и общее мнение гласит, что за двадцать лет не было пьесы, поставленной и разыгранной так удачно, как эта!

5 декабря. Ночь прошла спокойно. С утра ездим и оставляем карточки у критиков.

Визит к Рокплану[59]59

Нестор Рокплан (1805–1870) – журналист, редактор «Фигаро».

[Закрыть]. Мы застаем его за завтраком. Он весь в красном, обут в какие-то большие мокасины, похож не то на палача, не то на краснокожего. Он говорит о здоровье писателя, о том, что нам в нашем ремесле необходимо бороться с нервным истощением, что он вот только что съел два бифштекса, потому что умеет следить за своим желудком, тренировать его. Мы хвалим его здоровье, его уменье беречь себя.

Оттуда – к отцу Жанену, который, страдая от подагры, теперь не выходит из дома и пишет критические статьи у себя на квартире. Он говорит, что жена его одевается, чтобы ехать смотреть нашу пьесу, и несмотря на свирепую критику наших «Литераторов», мы невольно вспоминаем первое наше посещение его после первой статьи.

Наконец мы дожили до обеда. Мы садимся за стол у Биньона и проедаем и пропиваем около тридцати франков, точь-в-точь как люди, рассчитывающие еще на сто представлений. Ни малейшей тревоги! Абсолютное спокойствие, убеждение, что если даже наша пьеса не покажется публике бесподобной, она так замечательно сыграна, что успех создаст даже просто сама игра актеров.

Мы требуем себе театральную газету «Антракт», читаем и перечитываем фамилии наших актеров. Потом курим сигары, болтаемся по Парижу, в котором тут и там уже слышится наше имя и в котором уже завтра оно будет на каждом шагу; мы как будто вдыхаем первый порыв того большого ветра, который скоро поднимется вокруг нас.

Мы в театре. У входа, как нам кажется, бурлит жизнь, много движения и суеты. Мы победителями подымаемся по лестнице, той самой, по которой столько раз всходили в совершенно ином настроении. Еще днем мы твердо решили, что если к концу представления восторг зайдет слишком далеко, мы убежим потихоньку, чтобы нас не потащили на сцену для оваций.

Коридоры полны. Чувствуется в публике какое-то волнение, вызывающее как будто излишнюю болтливость. Мы ловим на лету слухи о том, что вокруг пьесы начинается шум, о беспорядках, о том, что якобы сломали барьер у кассы! Гишар, всё еще в костюме римлянина, входит в фойе немного озадаченный: его освистали только что в «Горации и Лидии»[60]60

«Гораций и Лидия» – драма Понсара, которой в день премьеры «Анриетты Марешаль» открывалась программа, состоявшая обычно из двух пьес.

[Закрыть].

Понемногу нам становится трудно дышать, как перед грозой. Встречаемся с нашими актерами, и Го со странной улыбкой говорит нам про зрителей: «Они неласковы».

Мы подходим к занавесу, стараемся разглядеть зал, но в каком-то ослеплении видим только ярко освещенную толпу. Вдруг слышим, как начинает играть музыка. То есть поднятие занавеса после трех ударов и вся эта торжественность, которую мы ожидали с сердцебиением, прошли впустую, мы ничего не заметили. Потом, очень удивленные, мы слышим свистки, бурю каких-то выкриков, которая вызывает ураган ответных рукоплесканий… Мы спрятались в уголке, прислонились за кулисами к декорации среди масок, и нам кажется, что статисты, проходя мимо, кидают на нас жалостливые взгляды. А свистки и аплодисменты продолжаются.

Занавес опускается. Мы выходим без пальто; у нас горят уши. Начинается второй акт. Опять неистовые свистки, вперемежку со звериными криками и передразниванием актеров. Освистано решительно всё: даже немая сцена госпожи Плесси. Битва продолжается: актеров поддерживает часть партера, а почти все ложи с остальным партером и галереей хотят во что бы то ни стало криком, стуком, злобными и глупыми выходками добиться, чтобы опустили занавес[61]61

Освистание пьесы – это выпад против Бонапартов, объясняется дружбой Гонкуров с принцессой Матильдой, а не качеством самой пьесы.

[Закрыть].

– Да, немного шумно, – говорит нам Го два или три раза. А мы все это время стоим, прислонившись к стене всё там же, стоим бледные и нервные, но твердо, не отступая ни на шаг, и нашим упрямым присутствием заставляем актеров доиграть пьесу до конца.

Внезапно раздается еще и выстрел. Занавес падает среди общей неразберихи и неистовых криков всего зала. Мы видим госпожу Плесси, которая уходит со сцены в ярости, извергая ругательства по адресу оскорбившей ее публики. А за занавесом на протяжении четверти часа слышатся свирепые вопли, которые не дают Го даже выговорить нашего имени.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!