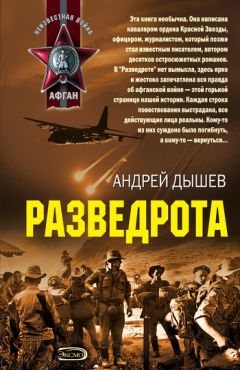

Текст книги "Разведрота (сборник)"

Автор книги: Андрей Дышев

Жанр: Боевики: Прочее, Боевики

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

«Все мы, оказывается, погрязли в долгах, – думал Гешка. – Если предположить невозможное, что я здесь умру, то моя матушка получит очень похожий текст. И рота так же будет стоять, и Рыбаков…»

Фотографию Лужкова приклеили к листу ватмана, обвели черной рамкой, повесили на доску документации. Гешка забыл лицо Лужкова, помнил только, что у того была тоненькая шея. На фотке Лужков таким и получился: лицо никакое, стандартное, какие вообще не запоминаются, а шея тоненькая.

Осознания смерти не было. Гешка не испытывал жалости к погибшему солдату. Не было ведь раньше в Гешкиной жизни этого Лужкова? Не было. И больше не будет. Они – как попутчики в поезде. Встретились, поговорили и расстались.

«Старики» перестелили койку Лужкова, положили на подушку фуражку, рядом повесили парадку. Гурули освободил тумбочку, вещи Лужкова спрятал в картонную коробку из-под сухпайка. Вещей всего-то: бутылочка одеколона (на дне осталось), мятый конверт (это письмо неделю по полку бродило – никто фамилию разобрать не мог), чистые носки (может быть, начал уже откладывать вещи на дембель?), фарфоровый пес размером со спичечный коробок, записная книжка, вся чистая, только на первой страничке стихи:

Мы Родине служим

В далеком Афганистане.

По зову партии родной

Мы как один в шеренгу встали.

Нас красный флаг в бой поведет.

Мы для победы сил не пожалеем.

Отчизне верность мы докажем…

Последнюю строчку не дописал. Наверное, к слову «пожалеем» не нашел рифмы.

Через два дня Гурули повез гроб в Союз. Замполит перед строем вручил пулемет Лужкова Янышу. Яныш, оказывается, был страшно сентиментален. Он коснулся губами оружия и быстро встал в строй, чтобы никто не успел увидеть его слез.

«Папа, здравствуй!» – написал Гешка на листке бумаги. Потом долго грыз ручку, уставившись на эти одинокие слова, похожие на люминесцентный лозунг, пришпандоренный к стене дома.

Он скомкал лист, выдрал из тетради новый. «Здравствуй, мама!» – размашисто написал он.

Он спал, и снилось ему, как он бьет кулаками Тамарку по лицу.

* * *

Коричневые волны наползают на стеклянный берег… Нет, скорее похоже на театр – занавес закрывается…

Оконное стекло мелко дрожит от рыка кондиционера. Пыль прозрачной коричневой шторкой пляшет по нему, медленно сползает вниз. В самом деле как волны. Или как театр…

Кочин коснулся щекой окна, скосил глаза, читая царапины на подоконнике снаружи. «ДМБ-88. Москва». Наверняка пулей царапали, стервецы, подумал он. Милитаризованные дети – им легче патрон найти, нежели гвоздь… Дээмбэ! Счастливейший из дней, которого ждут в гарнизоне все, от полковника до солдата. Дээмбэ!

Кочин круто повернулся на каблуках лицом в зал. Докладывал начальник штаба Белкин Василий Иванович. Да-а! Внимания к нему – ноль, все смотрят на Кочина. Фигура командира полка, разумеется, более заметная – крутится чегой-то подполковник у окна, надписи всякие вычитывает, скрипит каблуками по линолеуму. Вот и срабатывает «парадокс партера». Это когда во время спектакля кто-то заходит в зал и зрители, как один, оборачиваются на шаги. Опоздавший зритель на секунду становится более интересным, чем целая сцена артистов.

Начальник штаба кашлянул, замолк и тоже посмотрел на Кочина. Вот и заглох хрупкий аппарат. Начальство ведет себя неординарно – подчиненные на всякий случай предпочитают остановить все, что можно остановить, ибо лучше ничего не делать, чем делать не то, что надо… Странные люди, ведь им через несколько дней под пули.

Кочин кивнул головой, мол, продолжайте, я удовлетворен вашим почтением к моей особе, и снова повернулся лицом к запыленному окну.

– Операции в этом районе не проводились ни разу, – продолжал начальник штаба. – О дислокации нескольких бандформирований в Нангархаре мы узнали после несчастного случая, когда сожгли нашу колонну. Обстановку усложняет наличие укрепрайонов, позиций тяжелых орудий, мины на дорогах и тропах. Предупреждаю: возможен обстрел командного пункта…

Правильно! Это для того, чтобы не расслаблялись. А то в прошлый раз не успели оборудовать капэ, как весь штаб – подполковники, майоры – рванулись в палатку «забивать» себе койки на ночь. Устроили толкотню, ругань… А после ужина палатку разворотило точным попаданием мины. К счастью, в ней никого не было.

– Северо-запад района боевых действий насыщен средствами огневого воздействия, – это уже начальник артиллерии. Как всегда, он поначалу будет запугивать, рисовать обстановку только в черных красках, а под конец доклада даст фантастические гарантии, вроде того, что всю войну артиллеристы выиграют сами. – Предположительно на вооружении противника находятся безоткатные орудия, минометы, реактивные пусковые установки… – пауза. Повернулся к карте, ткнул куда-то указкой. – Точность огня нашей артиллерии будет гарантирована. Тридцатиминутной артиллерийской подготовкой будут поражены следующие цели и объекты…

Ну вот, облегчил душу. Гарантию дает, как порядочная мастерская. И все-таки грубо они работают, грубо. Скомандует начальник артиллерии «огонь», батарея плюнет – и нет кишлака. А ведь для кого-то такой «объект» – и место, где родился, и крыша над головой, и знакомая до каждого камешка улица. Древние дувалы и мазанки расплачиваются за ошибки и немудрость людей… А что интересного скажет нам начальник инженерной службы?

– Противник минирует район боевых действий. (Вот новость так новость. Остается теперь добавить, что враги могут применить даже огнестрельное оружие.) Все подходы к району заминированы. Снимать мины и фугасы запрещаю, только подрывать! (А как быть, если мина на мостике или у стены дома? Тоже подрывать?) Внимание на марше! Обочины дороги тоже заминированы. Вокруг командного пункта будут установлены наши минные поля. (Как булка с изюмом, эта афганская земля. Интересно, а кто будет потом все это вытаскивать?) Воду брать на базе, в районе ее запасы ограничены…

И этот тоже что-то ищет на карте. Хочет доказать, что в районе нет ручьев и арыков? Да верим, верим… Кончик указки скользит по синим значкам, преодолевает укрепрайоны, огневые позиции, минные поля. Не воспринимаются эти значки как реальный противник, подумал Кочин. Академия отучила. Там, наверное, не меньше полусотни раз пришлось работать с картами. Так и засело в мозгах: противник на карте – сказка, вымысел, тактическая игра. Войны никогда не будет! – безапелляционно заявляли на лекциях некоторые офицеры, перебивая преподавателя. И мы, и наши враги уже слишком мудры и интеллигентны, чтобы решать вопросы кулаками. Карибский кризис – агония милитаристских методов в политике… А всего через год после выпуска из академии началась афганская война. Четверо сокурсников Кочина уже прошли это горнило, одного не стало.

Да, кивнул своим мыслям Кочин, карте трудно верить. Карту рисуют люди. Мало ли что взбредет им в голову нарисовать? Синим карандашом на «миллионке» за десять минут можно такого супостата изобразить, что ничего другого не останется, как за ядерное оружие браться. Вот аэрофотосъемка – дело другое. На хороших отпечатках можно даже фигурки людей в чалмах различить. А на картах людей не бывает. Есть лишь объекты да цели. Все скупо да просто. И не надо задумываться, что за всем этим стоит. Так?

Кочин, заложив руки за спину, прошел вдоль огромного щита «Империализм – источник войн» к фотокарте, расстеленной на столе. Оперся локтями на горы, склонился над кишлаками и «зеленкой». Там точно видны люди. Вот на темном фоне скалы четко вырисовывается фигурка человека в чалме. Сбоку что-то торчит – рука или винтовка. Рядом черная рисочка – наверняка «безоткатка». Противничек! Снимок сделан два дня назад. Где сейчас этот тип? Спит? Ест? Молится Аллаху? И ведь даже не догадывается о том, что уже снят, что вместе с горами и кишлаками прикноплен к столу в тактическом классе и что по нему скользит указка начальника инженерной службы советского мотострелкового полка. И вместе с горами, реками, кишлаками этот моджахед уже принадлежит нам…

А вот слово предоставляется заму по тылу. Наверное, каждая должность лепит офицеров по своему усмотрению. Начальник тыла – кругленький, крепенький и неторопливый дядька, который вызывает уважение и аппетит. Кажется, что он вытащит сейчас из кармана бутерброд с салом.

– Личный состав обязательно должен быть обеспечен горячей пищей. Питание по норме девять, плюс доппаек. Хлеб брать на трое суток, сухпай – на четверо…

– Не поднимут четыре сутодачи, – кидает кто-то реплику из зала. – Считайте: сухпай четыре сутодачи, вода, боеприпасы да взрывчатых веществ по три кило. Не много ли?

Кто это? Василий Иванович? Заботишься о плечах личного состава? Врешь, братец!.. Кочин тихонько подул на высохший трупик мушки. Тот поехал по столу, вертолетиком опустился на пол. Попить и пожрать в горах – первое дело. Горы и солнышко церемониться с людьми не будут, потому лишняя банка тушенки и фляга воды – не роскошь, а необходимость. Пусть лучше ребятки на километр меньше протопают, но сыты будут. Начальнику штаба нужны темпы: затянуть потуже солдат, выжать из них все, что можно. Он очень серьезно относится к войне, он считает, что люди служат ей.

– Мы балуем солдат, – продолжает Василий Иванович. – Посмотрите на «духов» – у каждого только по одной лепешке, но всю неделю как козлы по горам прыгают. И вообще, товарищи, на жаре есть меньше хочется, солдаты должны идти налегке.

– Рюкзак весом в тридцать килограмм – это нормально, – утверждает начальник тыла. – Я настаиваю на четырех сутодачах!

Молодец, мертвая хватка! Плевать ему на темпы. Он думает не о войне, он думает о великой прозе жизни – о воде и хлебе.

Начальник связи сыплет позывными, словно экскурсовод в зверинце:

– Позывной полка – «Лиса». Комендантский взвод – «Бобер». Разведрота – «Норка»…

Мы и зверей косвенно втянули в войну, невесело усмехнулся Кочин.

– Я предупреждаю всех, товарищи, – излишне громко говорит связист. – Не забивайте эфир посторонними разговорами вроде: «Спички есть?» – «Нету!» Диктую позывные соседних рот…

– А зачем нам их знать? – новая реплика из аудитории.

– Для вза-имо-действия, – чеканя слоги, поясняет связист и поглядывает на Кочина, правильно, мол, я ответил? Кочин не реагирует. Его лицо не выражает ничего. «Если бы у каждого солдата была радиостанция, – подумал он, – начальник связи непременно заставил бы записать и их позывные. Да вот только животного мира на этот список не хватило бы».

Он рассматривал стенд о коварном империализме. «Высадка американского десанта на северной окраине Сайгона». Он представил, как удивились бы янки, если бы в их казарму повесили стенд о высадке советского десанта на южную окраину Нангархара.

Связист сел. Наступила очередь командира. Кочин ходил вдоль карты. «Что ж это мне так хреново на душе?» – спросил он сам себя.

– В районе боевых действий до сорока банд, численностью шестьсот человек. Их выход возможен: на севере – через «зеленку», на юге – через Джабуль, на западе – через ущелье Кардаг…

Все пишут. Командир докладывает свое решение. Он предрешает судьбы рот и батальонов. Он объявляет приговор укрепрайонам и захваченным кишлакам. Он говорит о том, что будет, и все фиксируют его пророческие слова.

Начальник штаба смотрит далеким взглядом сквозь Кочина. Наверное, он видит сейчас горы, цепочки солдат, белые облака разрывов, «вертушки», висящие над скалами. Он и гроссмейстер, и одна из фигур одновременно. Видимо, ферзь – второй по значимости на иерархической лестнице, более подвижный, более динамичный, чем командир полка. И более мудрый?.. Начальник тыла пишет в толстой тетради, низко склонившись, как часовщик над хрупким механизмом. Начальник артиллерии сидит ровно, откинувшись на спинку стула. Похоже, дремлет. Бог войны дал гарантию смести с лица земли парочку кишлаков и, будьте уверены, сметет, совесть его спокойна… «Что ж мне так хреново? – морщится Кочин, потирая грудь. – Нервная система ни к черту».

– Первым с вертолетов прыгать саперам. В кяризы не спускаться, были случаи отравления газом. Обрабатывать и подрывать.

Начальник инженерной службы, к кому относятся последние слова, кивает головой так, что табурет под ним скрипит. Где-то за окном гогочут солдаты, кто-то кого-то посылает… Оптимисты, так вас да разэтак, мысленно ругает солдат Кочин. Легко ни за что не отвечать? Даже за собственную жизнь?..

Командир полка ударяет указкой по карте. От стука вздрагивает начальник артиллерии. Василий Иванович, похоже, вот-вот вскочит со стула и вытянется по стойке «смирно».

– Дома не грабить. Искать реактивные снаряды и оружие. Но самое главное – жизнь людей. Выверять каждый шаг… Сброса дополнительного питания и воды не ждите, брать с собой по четыре сутодачи. Выживать и не пищать.

Кочин смотрит на начальника штаба. Тот напрягся, ждет обращения к себе. Не я тут один все решаю, дорогой Василий Иванович, мысленно обращается к нему Кочин. К сожалению, далеко не я один. Даже вот этот человечек в чалме многое решает. И его товарищ, который скрючился в тени. На ком-то из наших солдат они могут поставить точку, а мы, большие, сильные, самые передовые в мире, не можем этому помешать. Вот в чем вся беда… Дээмбэ – восемьдесят восемь. Генка, может быть, выцарапал это магическое число?.. Молись, парень, молись за свою жизнь – кроме нее твоей мамаше уже ничего больше не надо… Когда прикидываешь, что нужно для счастья в будущем, – пальцев на руках не хватает. А обернешься назад – господи! Каким простым и дешевым было лейтенантское счастье. Крыша над головой, личных вещей на один чемодан, и много-много друзей. И сознавать, что еще вся жизнь впереди, что любишь и любим, и только сердце берешь в советчики, выстраивая судьбу. А сейчас мы кромсаем, перекраиваем, выворачиваем, как носки, – жизнь и судьбу азиатов, кого никогда не знали и знать не будем. А своих ребят все никак не можем уберечь…

Кочин сидел в пустом классе.

Если бы он, командир полка, мог бы сохранить Генке жизнь, заслонив его собой, то, наверное, так бы и сделал. Но условия были другие. Уберечь единственного сына московского генерала Ростовцева выпадало на долю какого-нибудь паренька из провинциальной глубинки, который вместо него должен был занять место в боевом строю разведывательной роты.

* * *

Это был не просто взгляд. Они вбивали ему в лоб гвозди, они сверлили ему череп.

– Кто здесь копался? – очень сдержанно спросил Игушев и бросил Гешке под ноги пустой рюкзак.

Гешка рассказал о двух капитанах из политотдела, про то, как чихал под потолком, а потом ставил свою роспись под списком.

– Какого черта… – выдавил из себя Игушев. У него было такое выражение лица, будто он собирался убить Гешку. – Зачем ты впустил их сюда, урод? Тебе для чего ключ оставили, лошадь ты бельгийская!..

Сержант медленно встал с табуретки.

– Не орите на меня, – сказал Гешка, прикидывая, с какой стороны ударит его Игушев.

– Сынок! – опешил от злости сержант.

– Оставь его, – наконец вмешался Гурули. – Он ни в чем не виноват.

– Ни в чем не виноват? – изумленно повторил Игушев, будто не веря своим ушам. – Это ты говоришь, что он не виноват?

– Сходишь на войну, восполнишь, – угрюмо ответил Гурули, не поднимая головы. – Все, хватит! – Он несильно хлопнул ладонью по столу. – Ростовцев, выдь вон…

«Заступились за беззащитного ребенка», – с презрением думал о себе Гешка, выходя в прохладный от сквозняка коридор. Ему мучительно хотелось кого-то побить, жестоко, с треском и звоном сокрушаемой мебели и застекленных стендов, так, чтобы руки потом были по локоть в крови, только он не знал – кого.

Вечером Гешку по телефону вызвал командир полка.

«Сейчас я буду объясняться по поводу Татьяны», – подумал Гешка, от чего у него окончательно испортилось настроение.

– Ну что, Гена, – приветливо встретил его Кочин. – Собирай вещички и перебирайся в хозвзвод. Я звонил командиру, тебя ждут.

Видя, что Гешка молчит, что смысл слов еще не дошел до него, Кочин добавил:

– Через несколько дней разведрота в полном составе улетает на блокирование. Тебе некуда больше деться, Гена.

Гешка стоял перед Кочиным навытяжку. Он уже был солдатом, его уже кое-чему научили. Он уже видел перед собой не только друга отца Евгения Петровича, но и подполковника в должности командира полка, чьи приказы были законом. Но Кочин сейчас не приказывал, а просил, и Гешке казалось, что достаточно чуть-чуть не согласиться, чуть-чуть настоять, и Кочин будет не столь категоричен… И все же Гешка кивнул головой, с трудом подавляя вздох облегчения, и, как ему самому показалось, непроизвольно подумал: «Вот и хорошо! Катись к черту эти Игушевы и Рыбаковы». В самом деле, переход в хозвзвод сразу освобождал Гешку от тяжести какого-то нерешенного вопроса.

– Ясно, товарищ подполковник, – ответил Гешка и сразу же уловил гнетущую пустоту вслед за своими словами и, пытаясь хоть чем-нибудь заполнить ее, вздохнул, буркнул что-то вроде «жаль, конечно».

Кочин рассмеялся нервно, но быстро погасил этот смех. Было похоже, что он разочарован, даже оскорблен тем обстоятельством, что Гешка вот так запросто согласился, что не возражает, не просит, не протестует.

– Гена, ты бы на моем месте так же поступил?

– На вашем месте?

– Да, на моем.

– Нет, не так же.

– Правда? – Кочин с интересом посмотрел на Гешку. – А если не секрет, то как?

– Не так! – злее повторил Гешка. – Вы меня… – он хотел сказать, что Кочин его слишком явно опекает, но вырвалось другое: – Вы меня унижаете!

И тут же постыдился своих слов.

Кочин спокойно воспринял Гешкины эмоции. Он налил из заварника в пиалушку ржавой водички, отпил глоток и спросил таким тоном, будто предлагал чаю:

– Ты хочешь погибнуть, Гена?

– Я хочу, чтобы меня уважали, – сразу ответил Гешка.

Кочин кивнул, мол, вполне законное желание.

– А Лужкова ты очень уважал?

– При чем здесь Лужков? – пожал Гешка плечами.

– Ты мог бы разделить его судьбу… Нормально? Устраивает? – И, помолчав секунду, добавил, будто одним ударом всадил в доску гвоздь: – Для того, чтобы уважали, мало на войну ходить, Гена. Вот в чем вся трудность.

Над тем, что сейчас говорил Кочин, Гешке не хотелось задумываться, словно сработал в нем некий защитный механизм, оберегающий покой совести; он уже через секунду не смог бы повторить последних слов Кочина и, охотно принимая их за окончание темы, бодрым голосом исполнительного подчиненного уточнил:

– Прямо сейчас переходить в хозвзвод?

Евгений Петрович стоял к нему боком, опустив голову, и Гешка не видел его глаз. Он тоже молчал, не зная, о чем спросить. Все было до примитивности ясно. Кочин медленно сел за стол, уставился в календари, забарабанил по плексигласу пальцами.

«Ну что еще, что?» – нетерпеливо подумал Гешка.

– За всю свою службу я имел всего лишь один-единственный выговор, – медленно, будто размышляя вслух, сказал Кочин. – Я его схлопотал за день до твоего рождения… Чтобы отвезти твою маму в Сачхере, мне пришлось таранить бронетранспортером ворота контрольного пункта.

– Были заперты? – Гешка впервые слышал это дополнение к истории своего рождения.

– Нет, – Кочин сосредоточенно смотрел на пиалу, будто сквозь нее видел свою офицерскую молодость. – Дежурный не выпускал. Он был прав тогда. Устав, инструкции… А мне было на все наплевать. – Кочин усмехнулся. – Вот такой есть эпизод в биографии командира полка.

И он мельком взглянул на Гешку, будто испугался того, что рассказал. Потом встал из-за стола и, протянув руку, чтобы попрощаться, мимоходом сказал:

– Кстати, Гена!.. В твоем личном деле по домашнему адресу записан только отец. А мама, что же, там не живет?

– Да, у мамы своя квартира, – кивнул Гешка.

– Вот как! – Кочина, похоже, это озадачило. Он минуту о чем-то раздумывал. – А ты не дашь мне ее адрес? Хотелось бы черкнуть ей пару слов о тебе.

Гешка досадливо развел руками.

– Евгений Петрович, – признался он, – на память не помню. В Москве ведь я ей письма не писал – проще было заехать или позвонить… Сейчас я принесу, в моей записной книжке этот адрес есть.

Гешка уже взялся за ручку двери, как Кочин остановил его.

– Ладно, – сказал, он, махнув рукой, – не стоит туда-сюда бегать.

Он выдвинул ящик стола, достал сложенный вчетверо лист бумаги.

– Когда будешь писать матери, вложи это в конверт от меня. Добро?

Он протянул бумагу Гешке. Гешка изо всех сил старался придать своему лицу выражение надежного человека – Кочин, казалось, прожигает его своим взглядом.

– Какой разговор, Евгений Петрович! Обязательно отправлю.

– Все, иди!

Гурули воспринял Гешкину новость удивительно спокойно.

– Жаль, – сказал он. – А я думал, что Кочин отпустит тебя с нами. Вот уже тебе горный комбез и спальник подобрал.

На Гешку внезапно навалилась волна безысходной благодарности к прапорщику. Он прижался лбом к его плечу и промямлил:

– Вить! Я все-таки не хочу уходить от вас…

– Ладно, – простил Гурули, как ему показалось, Гешкино лицемерие. – Раз устроил себе жизнь, так радуйся.

Гешка отпрянул от него.

– Ты что?! – заорал он. – Кто устроил себе жизнь? Разве не понимаешь, почему меня переводят?

– Чего ты орешь? – Гурули потянулся всем телом, играя мускулатурой. – Все нормально. Никто к тебе претензий не имеет. Поубавь звук.

Гешка грохнулся на табуретку.

– Я уже и сам не знаю, что со мной, – глухо ответил он. – Наверное, хочется, чтобы никто не лез в мою жизнь, чтобы не подметали передо мной дорожку.

– Много хочешь, – грубо пошутил Гурули. – Неси на себе, салага, бремя отцовских погон.

Он встал, без труда дотянулся до самой верхней полки и снял оттуда далеко не новый, но чистый и аккуратно сложенный горный комбез.

– На, примерь, – он кинул комбез Гешке в руки. Гешка развернул его, приложил к себе, поднял на старшину тяжелые от недоумения глаза:

– Зачем?..

* * *

Гешке поручили форсунки. Это такая штуковина, которая при помощи солярки и давления нагревает котлы в столовой. Разжигать их, разумеется, надо было трижды за день: в пять утра, в полдень и в пять вечера. Оставалось море свободного времени.

Хозвзвод жил в пропыленной до белизны палатке с обвислыми боками. Гешке выделили койку у самого входа или, как его называли, тамбура. С одеяла, едва Гешка его приподнял, посыпался песок. Полчаса вытряхивания мало что дало – одеяло продолжало источать из себя пыль, будто только из нее и состояло.

А в разведроте со следующего дня начались строевые смотры. Гешка садился на землю в тени модуля и смотрел, как Рыбаков со старшиной проверяют экипировку и стрижку. Яныш стоял в общем строю с пулеметом за плечами, в бронежилете и каске. Издали он выглядел очень воинственно, почти как Рэмбо.

Вечером Гешка познакомился с толстой официанткой, которая обслуживала офицерский зал. Она дала ему полкастрюли соленых огурцов. «Новенький?» – спросила Гешку. «Новенький», – ответил он. «А с какой роты турнули?» Потом Гешка увидел Таню и того лейтенанта, который Афган вдоль и поперек исползал. Лейтенант сидел к девушке спиной и быстро ел, а девушка не ела, а только смотрела и смотрела на него. «За кем следишь, проказник?» – спросила толстая официантка и шутливо взяла Гешку за ухо, а потом потрепала по щеке. Ее руки пахли хлоркой, но Гешке все равно было приятно.

За первые двое суток Гешка ни разу не видел хозвзвод в полном составе. Солдаты приходили и уходили по одному, парами в любое время дня и ночи. Никто, кроме командира взвода и его заместителя, не спросил у Гешки фамилии и имени. Гешка тоже ни с кем не знакомился.

Помимо форсунок, Гешке один раз поручили подготовить баньку на двух человек. Он добросовестно вымыл полы, разложил на скамейках предбанника простыни, мыло и бутылки охлажденного боржоми и, раз справился с задачей раньше срока, быстро разделся, крутанул вентиль душа на полную мощь и с наслаждением встал под упругие горячие струи. Он успел лишь намылить голову, как услышал в предбаннике чей-то голос, и через мгновение – не приведи господь такое счастье! – появилась незнакомая молодая женщина. «Сережа?» – робко спросила она Гешку, а когда у того сползла с лица пышная пена, приглушенно сказала «ой» и исчезла. Гешка выскочил из баньки полусухой, застегиваясь на ходу. На ступеньках его поджидал сердитый майор с аккуратной лысиной и пестрым кульком под мышкой. «Тебе это было приказано?» – сквозь зубы процедил он и, не дожидаясь ответа, заглянул за угол баньки, кивнул головой. Женщина, изо всех сил стараясь не занимать много места в пространстве и во времени, проскользнула в баньку. Следом за ней лысый майор, но на пороге он остановился, поманил Гешку к себе и зашептал: «Стой тут, и никого! Понял?»

«Старый кот!» – обозвал Гешка его в уме. Через час он снова мыл заметно остывшую баньку, брезгливо сворачивал в кучу влажные простыни, выметал на улицу склизкие обмылки, и ему почему-то уже не хотелось влезать под упругие горячие струи.

Разведчикам Гешка уже не завидовал, как не завидует, глядя в небо, водитель трамвая летчику-истребителю. К Гурули, однако, он забегал по несколько раз в день. Игушев при встрече с ним отводил глаза или смотрел сквозь него, будто Гешки не существовало. Яныш чувствовал свое превосходство над Гешкой и в открытую балдел от этого.

– Через три дня мы вылетаем на «вертушках» в горы, – небрежно, будто занимался этим с рождения, сказал он. – Будем десантироваться, а потом прочесывать «зеленку».

– Пупок не надорвешь пулеметом? – не преминул съязвить Гешка.

На бывшей своей койке Гешка увидел незнакомого парня. Тот, сидя на ней, ковырялся шомполом в стволе автомата. «Новенький», – с неприязнью подумал Гешка. Незнакомого парня он невзлюбил в одно мгновение, ведь то, что еще два дня назад принадлежало Гешке, теперь перешло в пользование этого чмурика с хлипкими плечиками, усеянными коричневыми веснушками.

Все, кто встречал Гешку в роте, с безразличием пожимали ему руку и задавали дежурный вопрос: «Ну, как дела?» Гешка, понимая, что никому здесь не нужен, не утруждал себя ответом. Ему уже самому казалось, что он давным-давно перешел в хозвзвод и здесь его почти забыли.

Вечером взмыленный от усердия посыльный разыскал Гешку у столовой:

– Ты Ростовцев? Бегом к дежурному по полку! Из Москвы звонят.

Слышимость была отличной, будто звонили из ближайшей роты.

– Евгений Петрович мне сказал, что у тебя все нормально, – говорил отец. – Ты в хозвзводе сейчас?.. Понимаю, что трудно. Но надо немного потерпеть, я постараюсь что-нибудь сделать. Ты питаешься нормально? Я с комиссией передал для тебя посылочку…

– Как Тамара, отец? – кричал Москве Гешка. – Она победила в конкурсе?

Отец, наверное, не понял вопроса и промолчал.

– Папа! – звенело в коридоре штаба неходовое слово. – Как у Тамары дела?

– Она не стала участвовать, – ответил отец скованно, как отвечают, когда собираются солгать. – Она ушла с финала… Как твоя рука, Гена, не болит?

Перед Гешкой за столом сидел дежурный по полку. Он вроде бы что-то читал, но скорее всего внимательно прислушивался к разговору. «Хоть бы на минуту вышел», – подумал Гешка.

Отцу трудно было говорить. Он ждал от Гешки помощи – эмоций, криков, града вопросов. Но Гешка не знал, о чем еще спросить. Тогда отец сказал:

– Я, честно говоря, не знаю, как там твоя Тамара. Она не заходит и не звонит. Думай больше о себе…

Гешка брел в столовую окольным путем, через автопарк. «Вот ведь как, – думал он. – Похоже, Тамарка отчалила». Ему стало тоскливо, и он попытался обозвать в уме Тамару каким-нибудь пакостным словом, но пакостные слова почему-то на Тамарку не шли.

Память – штука ужасно упрямая. То, что хочется забыть, помнится, словно назло, ясно и долго. Ночью Гешка не спал, нервничал из-за этого. Пока не пришло время вставать и идти на растопку форсунок, он все думал о Тамарке. Он вспоминал, как однажды увидел в каптерке разъяренного сержанта Игушева, и его страшный удар по дверце шкафа, и письмо, сжатое в кулаке. «А будь на моем месте Игушев, – раскладывал Гешка житейские варианты, – ударил бы он Тамарку, предайся она блуду?.. Или же, будь на моем месте он, отчалила бы она в морскую даль?» Эта мысль была столь беспощадной, что Гешка тут же возжелал очутиться на пике Инэ и сорваться со старого крюка в бездну.

Утром пошел дождь. Гешка впервые видел дождь в Афганистане. Он думал, что здесь дождей не бывает.

Полчаса Гешка не мог растопить форсунку. Он вымазался в солярке, начальник столовой орал на него. Вернувшись в палатку, Гешка сел на койку, раскрыл тумбочку и долго смотрел на свои вещи, не двигаясь, не меняя позы. Пустая бутылочка из-под одеколона. Еще вчера была почти полная, но кому-то очень понадобилось. Зубная щетка, импортная – одна половина щетинки красная, другая – синяя. Мыльница, похожая на динозаврика, – в ней мыло сохнет быстро и не киснет. Привычные, родные вещи. Они стояли на голубой подставочке у гигантского зеркала в ванной московской квартиры. Теперь они здесь. И смотрятся в запыленной грубой тумбочке так же нелепо и чужеродно, как экзотические птицы в темных, загаженных клетках зоопарка. «Кто я такой? Самовлюбленный московский пижон, – говорил себе Гешка, как мазохист причиняя себе тем самым боль. – Ведь я ничто без папы. Я подленький человечек, которого никто не любит, кроме несчастных родичей…»

Наклонив голову, в палатку вдруг вошел Гурули, загораживая собой свет.

– Скучаешь?

Гешке было неприятно видеть в эту минуту прапорщика. Сильный, бесстрашный человек, каким казался Виктор, еще резче оттенял Гешкин комплекс неполноценности.

Гурули бросил на тумбочку конверт.

– Почитай. А потом зайди ко мне, дело есть. – Конверт был помят, со складкой посредине – Гурули всегда складывал конверты вдвое, чтобы те помещались в нагрудном кармане. «Командиру части», – прочитал Гешка незнакомый почерк.

Гурули вышел, и Гешка позволил себе выругаться. Зачем ему читать письма, адресованные Кочину? Он развернул листок в клетку из ученической тетради. Стал читать с середины:

«Я учился с моим братом в одном профтехучилище, и мы мечтали служить вместе в десантных войсках. Но наши мечты не сбылись. Я попал в места лишения свободы, откуда вам и пишу. (Подрался, два года.) Если бы вы знали, как я жалею о том, что не был с Николаем рядом. Ведь он обманул медкомиссию, чтобы попасть в Афган. У него была астма, он задыхался, если большая нагрузка. Умоляю вас, напишите всю правду, как погиб брат. Я взрослый человек и все пойму. Петр Лужков».

«Зачем мне это?» – подумал Гешка, еще раз пробежал глазами по письму, заглянул на всякий случай в конверт и совсем некстати вспомнил, что давно не писал матери и не выполнил просьбу Кочина.

Гурули и Игушев молча сидели за столом и уминали хлеб со сгущенкой.

– Прикрой дверь, – сказал Гешке Игушев и показал глазами на табурет. – Присаживайся.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?