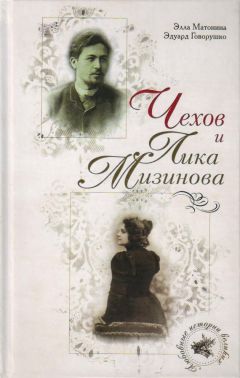

Текст книги "Чехов и Лика Мизинова"

Автор книги: Элла Матонина

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Мороз и солнце,день чудесный!

Она кашляла всю ночь. Немного поспала под утро. Проснулась с тем же кашлем. Встала, позвонила горничной.

– Полин, принесите жженый сахар, – попросила она стародавнее средство бабушки. Закуталась в огромный оренбургский платок, села в кресло и начала сосать коричневую горку сахара на узкой серебряной лопатке. «Грехи мои меня собрались навещать», – подумала она, глядя в окно. На стекло прилипла снежинка, и стучал ветер со снегом. Она закрыла глаза и явственно почувствовала запахи зимы, не этой, парижской, а той, которая в России, московской, нет, даже деревенской, в Старицком уезде: много белого света, пространства, все весело поскрипывает, сверкает на солнце. «Мороз и солнце; день чудесный!» – сказала она с удовольствием и знанием того, что эти слова есть она, или она – и есть эти слова. Быть может, оттого, что родились они там, где корни ее родные… «Где Саша?» – хотела его позвать в каком-то радостном возбуждении, но вспомнила, что он занимается, как говорил, «затеей на целый год» – поездкой «Русской оперы» в Северную и Южную Америку и в Лондон. Приглашали его заведовать художественной частью, и он предвкушал интересную работу.

– Буду вспоминать одна, – решила Лидия Стахиевна и улыбнулась…

Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня

И навестим поля пустые,

Леса, недавно столь густые,

И берег, милый для меня.

«И для меня тоже. Тверь, Старица, Торжок, Малинники, Покровское, Берново, Подсосенье, Грузины, Прутня, Павловское. Какие слова! Как сладко произносятся! Когда-то можно было их произносить каждый день. И бабушка Софья Михайловна так просто посылала мальчика Егора с поздравительным письмом к Марье Николаевне Панафидиной, ибо близился день ее Ангела, да и о здоровье бедного Ивана Павловича, часто хворавшего, надо было узнать. Письмо шло в Курово-Покровское, где часто бывал Пушкин, и в комнате, называемой «Цветной», что-то писал в 7-ю главу «Евгения Онегина». Одна из Панафидиных, родственница Лидии Стахиевны, оставила об этом воспоминания. В этих родных для нее местах, где реки Тьма, Тверда и Волга, вспоминать, рассказывать, иногда фантазировать любили все состоятельные и мелкопоместные, старые и молодые, ученые и неученые соседи. В Твери показывали дом, где находилась гостиница Гальяни, сгоревшая, правда, когда Лиде Мизиновой было девять лет. Но о том, что там Пушкин ел «с пармазаном макароны да яичницу», знали все. Спорили, какие пояса золотошвей из Торжка послал поэт княгине Вяземской. Гадали, бывал ли Пушкин в Райке, усадьбе архитектора Николая Львова, блестящего по дарованиям человека. Бывал ли в Чукавино, в поместье гвардейского офицера, поэта и страстного игрока в карты Великопольского. Во-первых, в 29-м году Пушкин написал на него дружеский шарж:

…проигрывал ты кучки ассигнаций,

И серебро, наследие отцов,

И лошадей, и даже кучеров —

И с радостью на карту б, на злодейку,

Поставил бы тетрадь своих стихов,

Когда б твой стих ходил, хотя в копейку, —

а во-вторых, здесь, в Чукавино, нашли миниатюру поэта в возрасте двух-трех лет. И кое-кто поговаривал, что поэт проиграл миниатюру Великопольскому. Спорили, с какого кабинета в усадебных домах списан кабинет Онегина, который посещает Татьяна в 7-й главе. Чье поместье представлено в сцене прощания Татьяны с милыми ее сердцу местами – Покровское, Малинники, Берново, Подсосенье?.. Спорили. Вспоминали то, чего и вспомнить нельзя уже было… «Все тверские наши представлены, – говорила Лиде бабушка, – Он любил деревенскую жизнь и твердил, что звание помещика есть та же служба. Что заниматься управлением трех тысяч душ, коих все благосостояние зависит от хозяина, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши». Лидия Стахиевна помнила картину какой-то художницы под названием «Дом помещиков Юргеневых в Подсосенье». Это был дом ее деда Александра Юргенева. Дед считался самым близким соседом друзей Пушкина – Вульфов, жил всего-то в полутора километрах от Бернова. А рядом Малинники: мрачноватый одноэтажный дом в старинном парке с липовыми аллеями и зарослями сирени. Крыльцо подпирали колонны из могучих сосновых бревен. Лидия Стахиевна помнила, как в 1891 году художник Т. Бартенев рисовал этот дом. На его крыльцо поднималась Прасковья Александровна Осипова, ее молодые дочери, приятельницы Пушкина, и сам Пушкин, и ее, Лиды Мизиновой, дед. Отсюда писал поэт барону Дельвигу в такое же время перед наступлением зимы, «что ему очень весело, что он душевно любит Прасковью Александровну, что соседи дворяне ездят смотреть на него как на Мунито, ученую собаку, которую тогда показывали в Петербурге. А дети соседей, «балованные ребятишки», не хотят оставаться дома. Хотя им мать дала изюму и черносливу. И все потому, что отец взбудоражил детей, мол, дети, не ешьте черносливу, мама вас обманывает, поезжайте с нею в гости – там будет Пушкин, он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут и всем вам будет по кусочку. Дети закричали, что не хотят черносливу, а хотят Пушкина. Их повезли, и они сбежались, облизываясь, но, увидев, что Пушкин не сахарный, а кожаный, совсем опешили». Из этих Малинников он сообщит, что им стращают всех, как букой, думая, что он приехал «набирать строфы для «Онегина», а он «ездит по пороше, играет в вист по 8 гривен роберт и, таким образом, прилепляется к прелестям добродетели и гнушается сетей порока». Потом поэт напишет милое письмо Алексею Вульфу в присутствии безответно влюбленной в него Анны Вульф, что, проезжая из Арзрума в Петербург, он своротил в Старицкий уезд. Он дает подробный отчет о малинниковских барышнях, уехавших в «Старицу посмотреть новых уланов», о Катеньке, которая все хорошеет, о Павле Ивановиче Вульфе, который стихотворствует с отличным успехом, и о том, что Алина Осипова, которой он посвятил известные строки «Без вас мне скучно – я зеваю», заняла свое воображение бакенбардами и картавым выговором Юргенева». «Дедом моим», – сказала Лидия Стахиевна и, отложив лопатку со жженым сахаром, улыбнулась: спустя сто лет она была довольна дедом и даже гордилась им. Возможно, и Лидия Юргенева (по матери), родись она раньше, со своей красотой, о которой столько говорили и посейчас говорят, «заняла бы воображение Пушкина»… Представился ей вечер в деревне: поэт в уголке за шашками, скучно – и вдруг скрип, шум возка или кибитки, нежданные гостьи: старушка, две девицы…

Сначала косвенно-внимательные взоры,

Потом слов несколько, потом и разговоры,

А там и дружный смех, и песни вечерком,

И вальсы резвые, и шепот за столом,

И взоры томные, и ветреные речи,

На узкой лестнице замедленные встречи;

И дева в сумерки выходит на крыльцо:

Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо!..

Как дева русская свежа в пыли снегов!

А если бы она осталась жить в деревне, в уездной Старице? Хватило бы у нее ума и деловитости, как у Прасковьи Александровны Осиповой, которая гоняла на корде лошадей и читала «Римскую историю», хотя жила в «печальных селениях», по слову Пушкина. Не досталось ей силы и жизнелюбия бабушкиного: то она «киснет», как говорит Катя, то она «ревет», как писал Чехов, и никак не станет «деятельной особой», по гневному, но и горькому возмущению бабушки. Бабушке Софье Михайловне тогда было много лет. Но она просто, мужественно и красиво смотрела на жизнь. Лидия Стахиевна вспомнила школьные тетрадки, исписанные карандашом – ежедневники, – которые бабушка вела. И свой детский вопрос: «Как сделать так, чтоб долго жить? Тогда 6 я и Пушкина увидела – или он бы дожил до меня, или я бы его подождала».

– Ты не совсем правильно, Лидюша, считаешь. А чтобы жить долго, живи достойно. Приканчивают человека глупость и безделье. Добродетель – сама себе награда. Порок – сам себе кара.

Бабушка говорила мудрено, но Лида поняла, что у Пушкина что-то было не так…

– А что в этих тетрадях? – спросила она о ежедневниках.

– Мой отчет пред Богом.

* * *

Настало, кажется, время и ей, Лидии Стахиевне, отчитаться пред Богом.

Считать ли грехом ее уход из дома?

«И да, и нет», – ответила бы она. Да, грех – потому что горе и боль испытали родные, вышивавшие ее жизнь по своей канве: пансион благородных девиц, заготовленный жених, имение Подсосенье с размеренной, приличной жизнью. И родительское удовлетворение от счастья, которое выпало бы дочери. С другой стороны, нет, не грех – она ведь искала свою жизнь, боялась повторов, и даже имя любимой матери звучало угрозой этого повтора. Мать тоже Лидия. И несчастлива. Брошена мужем, давнее одиночество, заботы о дочери, осталась с трехлетней на руках. Обещалась в ней великая пианистка, была даровита, училась у знаменитого Гензельта, а всю жизнь провела ради заработка в Московском сиротском приюте и Елизаветинской гимназии, где преподавала музыку. Быть может, потому и заплакала, узнав, что дочь тоже начала свою жизнь учительницей: «Медам, тсс! Медам, тсс!» – будет она устало утихомиривать в младших классах расшумевшихся девиц… Но дочь иначе смотрела на свою работу. Время донесло весть об умных, самостоятельных женщинах, которые ломали заведенный для них обществом порядок и шли учиться, создавали швейные мастерские, производственные и потребительские ассоциации. А лучшие, сочувствующие женскому движению мужчины всячески подчеркивали недостойное положение женщины в обществе: «В семье мужчина обязан ставить жену выше себя – этот временный перевес необходим для будущего равенства».

Впрочем, почему «донесло весть?» Лидия Стахиевна вспомнила, как брат Антона Павловича Михаил Чехов рассказывал: у них в гимназии нашли роман Чернышевского «Что делать?» – читали тайком гимназисты. «Какой кавардак со стихиями устроило начальство!» – смеялся Михаил.

И это было бы как-то объяснимо, если бы равноправие женщины пропагандировал только арестант Петропавловки господин Чернышевский. Нет, лучшие умы российского общества ставили этот вопрос – Сеченов, Боткин, Великий князь Константин К. Романов, профессор Герье. Химики, физики, физиологи, медики создавали женские курсы, читали на них лекции. «Женский вопрос», как часть русского общественного движения, приобрел особенную остроту, широко дебатировался в печати. Уже оканчивая университет, Чехов задумывал «специализировать себя на решении таких вопросов» и собирался в качестве магистерской диссертации взять тему «История полового авторитета». Он даже брату Александру писал, что разрабатывает «один маленький вопрос: женский». И думает критически подойти к писаниям «наших женских эмансипаторов и измерителей черепов». В Москве профессор всеобщей истории Московского университета Владимир Иванович Герье открыл Высшие женские курсы. На них поступила Маша Чехова. Она слушала профессоров Ключевского, Карелина, Стороженко, самого Герье. Интересно, что от пребывания сестры на курсах, – писал тот же Михаил, – изменилась сама жизнь чеховской семьи. Дом посещали развитые, умные, интеллигентные девушки, подруги Маши.

«Я помню их. Живы ли они?» – Лидия Стахиевна, прикрыв глаза, увидела гостиную на втором этаже в доме Корнеева, который снимали Чеховы на Садово-Кудринской. Читали вслух, – всегда читала Маша, тихим голосом, но ее слушали, потом споры до громкого крика и смех. И музыка с пением.

И она, Лида Мизинова, всегда пела. И ею восторгались – красотой, голосом, остроумием, легкой светскостью, говорили даже о неординарном мышлении. Советовали учиться дальше, учиться серьезно.

Но время наступало другое. Одно за другим восемь покушений на царя. В 1866 г. в Александра II стрелял Д. Каракозов, 2 апреля 1875 г. – А.Соловьев, осенью 1879 г. произошел взрыв царского поезда, в 1880 г. – взрыв в Зимнем дворце, устроенный Халтуриным, и т. д. Убит Александр II был 1 марта 1881 года бомбой, брошенной И. Гриневицким. Ей, Лиде Мизиновой, было 11 лет. А когда исполнилось 16, женскому движению был нанесен сокрушительный удар. Высшие женские курсы в Петербурге были закрыты, курсы в Москве, Киеве и Казани признаны правительством «не удовлетворяющими по организации своей строгим научным и воспитательным целям».

В это же время (1886 г.) издается книга «О женщинах». Автором значился «Вопросительный знак». Вот так: —? —. Это было собрание суждений на основе анекдотов и афоризмов знаменитых людей о женщинах. И, конечно же, все сводилось к тому, что «идея женской эмансипации и женских университетов чужда русскому обществу, привита к нам извне». Автор писал о «завиральных идеях 60-х годов», т. е. об идеях Чернышевского, которые давно проросли в жизнь. «Книга распродавалась, как московские калачи» – к радости и гордости автора, чья настоящая фамилия была Скальковский. Знаком успеха автор считал и многочисленные подражания, выпущенные вслед его творению. Публика развлекалась книжонками, скупала их, ставила на полки все эти «За женщин», «Около женщин», «Женщина!», «Письма о женщинах», «Подарок женщине», «Женщина перед судом литературы»…

Многие авторы этих книг сменили свои фамилии, с такой же убогой фантазией, как Скальковский, – на «Восклицательный знак», на два восклицательных, на вопросительный и восклицательный вместе. Шла уморительная, но пошлая игра беллетристов.

А между тем курсы, которые заканчивала Маша Чехова, были закрыты. Потом министр народного просвещения И. Делянов издал циркуляр, который ограничивал прием детей недворянского происхождения в гимназии, а в средние учебные заведения предписывал не принимать детей кучеров, прачек, мелких лавочников. В поддержку всех этих изменений и через 15 лет раздавался голос Скальковского: «Ну, может ли быть что глупее, особенно с казенной точки зрения – высших женских курсов? Кому они нужны? Сколько их наплодили в последние годы? Да и сама идея женщин-техников, – что за чушь такая, особенно в России, где и мужчинам делать-то нечего».

Но это было запоздалое, относящееся к началу нового, XX века «чернилонеистовство».

А в конце XIX века Скальковские шумели – шумели и породили кризис в женском образовании. «Женская волна», натолкнувшись на стену, возмущенно вздохнула, отпрянула и растеклась в других направлениях. Одним из них стало театральное направление. «Вырваться из глуши, из тусклых будней, найти дело, которому можно было бы отдать себя целиком, пламенно и нежно… Пока женские права были у нас грубо ограничены, – подчеркивал Немирович-Данченко, создатель МХАТа, – театральные школы были полны таких девушек… Они не смотрели на театр только как на приятное зрелищное развлечение. Для них театр был еще и делом общественным, когда сцена «проступает рупором великих идей». Было еще одно магическое словосочетание «театр Станиславского», Алексеева-Станиславского, где работали за копейки, но готовы были жизнь отдать театру, где актеры – как семья, овеянная энтузиазмом, без зависти и ревности, где личность театральная, статист ты или премьер, поставлена была на большую нравственную, культурную, эстетическую высоту. Интеллигентность, образование и ум характерны были для этих актеров, как и для умниц с Высших женских курсов. Театр все больше становился кафедрой и храмом, без ресторанной распущенности. Это не нравилось «саврасам без узды»: не звенели бутылки, не лилось рекой шампанское, алкогольный чад мало кого увлекал – на сцену хотелось выходить здравым, чистым телом и душой.

* * *

Лиду Мизинову захватила эта новая театральная волна. Она давно и втайне мечтала о сцене. И обстоятельства способствовали. Мать – музыкантша, знаток искусства, учила дочь петь, играть, а красотой, живостью, пластикой одарила ее природа. Она уже не смущалась недостатками, которые видела в себе. Они как бы стали достоинствами: хор поклонников, почитателей, влюбленных ее в том убеждал. Но вот позади «Общество искусства и литературы», драматический класс режиссера и драматурга Александра Филипповича Федотова, полный провал на сцене частного Пушкинского театра, где она выступала с дебютом в пьесе Гнедича «Горящие письма», преподавание в гимназии, частные уроки французского языка – «вы, девицы, способны только на то, чтобы давать грошовые уроки и учиться у Федотова глупостям. Я написал Вам длинное, ругательное письмо, но раздумал посылать его. Зачем? Вас не проймешь, а только расстроишь Вам нервы», – писал ей Антон Павлович, Она идет служить в Московскую городскую думу – Чехов зовет ее «думским писцом»; потом берется за переводы с немецкого. Но неусыпное око Чехова снова замечает ее лень и беспорядочность: «Вы отдали перевод пьесы немке? Представьте, я ожидал этого. У Вас совсем нет потребности к правильному труду. Потому-то вы больны, киснете, ревете… В другой раз не злите меня Вашею ленью, и, пожалуйста, не вздумайте оправдываться! Где речь идет о срочной работе и о данном слове, там я не принимаю никаких оправданий. Не принимаю и не понимаю их!»

Она злится и обижается – он строг не по праву влюбленного мужчины. А он влюблен – и она это знает. Потому интригует его тайной какого-то нового, главного для нее дела. «Да нет у вас никакого дела!» – заявляет он. И резко, ничего не угадывая в женщине, хотя писал о них так много: о курсистках, вдовах, дамах, женах, барышнях, институтках, загадочных натурах, синих чулках, – заключает: «Было бы, незачем было бы держать его в тайне».

Тайна была и дело было, и касалось оно их отношений с Антоном Павловичем. Она им – делом – серьезно занималась. Она предложила Чехову уехать в путешествие по Крыму и Кавказу. Маршрут разработала: Москва – Севастополь – Батум – Тифлис – Военно-Грузинская дорога – Владикавказ – Минеральные воды – Москва. Домашним сказала о «даме», с которой едет, о здоровье и усталости. Антон Павлович предупрежден: места их будут в разных вагонах.

Билеты достает отец, начальник движения на железной дороге.

Но поездка не состоялась: «Уехать я никуда не могу, так как уже назначен холерным врачом от уездного земства (без жалованья)… Холеру я презираю, но почему-то обязан бояться ее вместе с другими…»

«Он писал о серьезных вещах», – со стыдом подумала Лидия Стахиевна, словно он жив и завтра-послезавтра она его увидит.

Холера была уже под Харьковом. Он разъезжал по деревням и фабрикам с разъяснениями, как бороться с болезнью. Заседал на санитарном съезде. Был болен, утомлен и раздражен. О литературе думать было некогда, значит, и денег ждать неоткуда. Она все это знала и все же написала грубо, словно злая жена надоевшему мужу: «Вечно отговорки!» Получалось, что вместо Крыма и Кавказа с ней, красавицей, он предпочел холерные бараки, утомительные разъезды по непроезжим дорогам, кровавый понос у детей – замечательную жизнь!

Она тогда явила ему вздорность. И как бы в отместку – так ей теперь хотелось думать – окунулась с головой в веселую пьяную жизнь, в водоворот призрачного существования. Ее привлекали таланты, знаменитости, сплетни, ссоры, карьеры, она вращалась в кругах околотеатрального и окололитературного мира. В свою очередь, таланты и знаменитости интересовались ее красотой. Левитан дарил ей картины (они ушли в комиссионные магазины после их с Сашей отъезда из России), Шаляпин – свои портреты, Чехов – книги, Потапенко – беллетрист знаменитый… Впрочем, последнее имя – отдельный сюжет.

Когда ты «при» или «около» талантов, тебе кажется, что ты полноправен, уважаем не меньше таланта – только за стол не присел, ручку не взял или не сделал шаг на сцену. Но случайно услышанное «околотеатральная дама» все ставит на место. В такие минуты она жалела, что не осталась в Старице, или Твери, или Торжке и не занялась легендами и мифами о Пушкине, не собрала все в единый архив или музей. Возможно, этот музей носил бы ее имя, хранительницы, собирательницы распыленного во времени, куда крупицей входило и ее родословие Юргеневых, которых знал Пушкин.

Но упрямцы в делах хуже, чем в речах, настолько, насколько действие опаснее слов. Она бросалась в веселье родственного круга. Родственники, их знакомые, приятели были и в Покровском, и в Подсосенье, и в Старице, и в Торжке. Она блистала, была приятна в беседе, приноравливаясь к характеру и уму собеседников. Не строила из себя цензора чужих слов, не придиралась к мыслям и суждениям провинциалов, зная, что благоразумие в беседе важнее, чем красноречие. Ею были очарованы, – чего не понимала любившая ее, но строгая бабушка Софья Михайловна. О своем успехе писала в Москву и Мелихово, чем задевала Антона Павловича: «Благородная, порядочная Лика! Как только Вы написали мне, что мои письма ни к чему меня не обязывают, я легко вздохнул, и вот пишу Вам теперь длинное письмо без страха, что какая-нибудь тетушка, увидев эти строки, женит меня на таком чудовище, как Вы. Со своей стороны тоже спешу успокоить Вас, что письма Ваши в глазах моих имеют значение лишь душистых цветов, но не документов; передайте барону Штакельбергу, кузнецу и драгунским офицерам, что я не буду служить для них помехой. Мы, Чеховы, в противоположность им, Балласам, не мешаем молодым девушкам жить».

Фамилию Евгения Балласа, поклонника и жениха ее, он уже однажды переделывал в «Барцала» – фамилию московского театрального деятеля и в «Буцефала» – имя мифологического коня. (А бабушка Софья Михайловна вздохнула: «Ах, бедная моя Лидюша! Не исполняет мое желание соединения с Балласом. Была бы славная парочка! Что делать?»)

– Нет! – сказала она Балласу в высокой комнате, затемненной огромными кустами цветущей сирени.

– Но почему? – Он возмутился и очень побледнел.

Но ответ не выслушал. Старый паркет заскрипел под его шагом, и захлопнулась дверь.

Лидия Стахиевна иногда пугалась себя, своих страстей, своеволия, далекого от здравомыслия. Домашние часто повторяли: благоразумный знает, куда ставит ногу. Ее же нога не однажды нащупывала пустоту.

Таня Куперник заметила как-то, что в себе и своих подругах она видела то поколение девушек, которые в 60-е годы пошли бы на медицинские факультеты, а в новых условиях потянулись в искусство. Эти женщины были непривычны для мужчин. «Мы умели, – пишет Куперник, – веселиться, выпить глоток шампанского, спеть цыганский романс, пококетничать; но мы умели поговорить о Ницше, и о Достоевском, и о богоискательстве; мы умели прочесть реферат… и со свободой нравов соединяли… порядочность, благовоспитанность, чистоту. Знали, что нас нельзя купить, что мы требуем такого же уважения, как «жены, матери и сестры», а вместе с тем с нами можно говорить, как с товарищами, но при этом чувствовать тот «аромат женственности», без которого скучно».

Все так. Но она, Лика, словно лелеяла и холила свои не лучшие страстишки. Поддавалась им, не умела справиться. Впадала в оригинальничанье, эдакое наваждение, самообман, вначале приятный, соблазняющий новизной и прямой остротой, но затем, когда прозревала, весьма прискорбный.

«Я прожигаю жизнь, – взывала она к Чехову, – приезжайте помогать поскорее прожечь ее, потому что чем скорее, тем лучше… Ах, спасите меня и приезжайте… Ах, как все грязно и скверно».

«Я так закружилась, что остановиться не могу сама…» Она курила, пила, меняла компании, наряды, была груба, развязна, неприятен был стиль ее писем, разговоров с набором «милых выражений»: «сволочь, обожралась, проклятая Машка, пакость…»

Но вдруг наступало прозрение, тишина. Ее обижали напоминания о Левитане («снится ли вам Левитан с черными глазами, полными африканской страсти?» – спрашивал иронически Антон Павлович), о ее дружбе с Кувшинниковой, в которой она когда-то видела образец эмансипированной женщины («Продолжаете ли вы получать письма от Вашей семидесятилетней соперницы и лицемерно отвечать ей?» – старался уколоть ее Чехов).

И до слез довели строчки из его же письма, что он после холерных страхов все же уедет в Крым, а она будет киснуть со своими родственниками в Торжке, а потом, «прокиснув», приедет в Москву для удовольствий: ездить к Кувшинниковой, курить, ругаться с родственниками, посещать спектакли у Федотова. Все здесь было обидно: и упоминание о Крыме, где она хотела быть с ним, и издевка над ее родственниками, и над спектаклями Федотова, в которых она так мечтала играть, но не получилось, и… несчастная Кувшинникова с ее коробками из-под мыла для турецкого дивана…

В такие минуты ей было больно за себя: она знала, что всегда готова броситься навстречу доброте… С бесконечным доверием броситься. Как это и случилось с нею и семьей Антона Павловича. Она даже с именем своим рассталась в их доме. Чеховы сказали:

– Вы будете не Лида, а Лика.

– Но почему?

– Так зовут Лидию Николаевну, жену артиста Малого театра Александра Ленского. Они у нас бывают. Вам тоже идет это имя. Лучезарный лик.

С ней были добры – и она согласилась быть Ликой.

Она не читала, что писали о ней и Чехове. Но если бы ей сказали, что она пыталась достигнуть уровня умных дам, окружавших писателя (так теперь пишут), Лидия Стахиевна пожала бы плечами:

– Я подпишусь под другими словами: «лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы, не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами – поэзия сердца имеет такие права, как и поэзия мысли».

Она в Париже у букиниста, выходца из русских, однажды купила книгу нью-йоркского издания 1883 года. Это был знаменитый роман Чернышевского, из-за которого, как рассказывал Миша Чехов, выгнали из гимназии его приятелей. Она никогда не читала скандальную книгу и долго разглядывала ее, пытаясь разобраться в приложениях к «Что делать?».

– Купите, мадам, – сказал букинист. – Роман нигилистический, но шедевр. В нем проявление силы и смелого опыта. Для дам особенно увлекателен. Кстати, в Америке стоит 30 долларов. А у меня дешево.

Она купила книгу. Там и были, то ли в предисловии, то ли в приложениях эти слова. Они, быть может, и не точны, но она хорошо запомнила мысль.

* * *

И вот случилось то, от чего – как там? – стреляются… топятся… Она не застрелилась, не утопилась, что считается само по себе грехом. Она стала, как сама считала, еще большей грешницей. Не отмолить ей этот грех. Быть может, после ее смерти заступлением и молитвами кого-то ее душа будет помилована. Быть может, Саша помолится за нее. Он все знает.

Однажды она, устав, измучившись от «игры в любовь», написала Чехову:

«За что так сознательно мучить человека? Неужели это доставляет удовольствие? Или это делается опять-таки потому, что Вы не хотите даже подумать, что другие могут думать и чувствовать!.. Вы отлично знаете, как я отношусь к Вам, а потому я нисколько не стыжусь и писать об этом. Знаю я также и Ваше отношение – или снисходительная жалость – или полное игнорирование. Самое горячее желание мое – вылечиться от этого ужасного состояния, в котором нахожусь, но это так трудно самой – умоляю Вас, помогите мне – не зовите меня к себе, – не видайтесь со мной! – для Вас это не так важно, а мне, может быть, это поможет Вас забыть».

Антон Павлович все обратил в шутку. И снова звал ее в Мелихово. И обещал гостя, но… «бога скуки». «Бог скуки», который еще был «одесской вороной», в Мелихове превратился в «орла». Звали его Игнатий Потапенко. Он был известный и популярный, почти соперник Чехова, литератор, а еще красавец, сhаrmеur, певец и музыкант-скрипач – закончил консерваторию. Она поехала в Мелихово. По бесхарактерности, по привычке, по бессознательной надежде, в конце концов, раr dépit (с досады). Потом все скажут и напишут, что она в очередной раз влюбилась.

Она влюбилась не в очередной раз! А впервые. И страстно и безумно. «Вероятно, потому, что меня никогда, никто не любил так, как он, без размышлений, без рассудочности» – так она сказала всем, кто воображал, что любит ее, но почему-то ставил в известность об этом главного ее «надзирателя и владельца» – Чехова. То ли спрашивали разрешения, то ли совместно обсуждали ее персону?

Впрочем, Потапенко тоже доложил: «Влюблен в Лидию почти по уши». И еще раз: «Влюблен в Лиду, и толку никакого».

Антон Павлович безмолвствует. Потапенко едет в Париж. Она следом. Домашним сказала: «учиться пению». Чехов занервничал. Он пишет Суворину, что «будь у него тысяча или полторы, он бы в Париж поехал, и это было бы хорошо по многим причинам». Все лето он мечется – Нижний, Луга, Мелихово, Таганрог, Феодосия. Видится с Потапенко, который вернулся из Парижа и ничего не рассказал, но просил достать денег для Лики, ставшей его любовницей, и для жены, которая с двумя детьми тоже была в Париже. Антон Павлович деньги достал, но и сам отправился за границу. Из Вены пишет Лике, что она упорно не отвечает ему, но он все же надоедает, навязывается своими письмами, и, узнав, что она будет в Швейцарии, хотел бы с ней повидаться.

Ответ от нее получил в Швейцарии.

Она не кокетничала, не рыдала, она просила дружеского участия. Ее прямодушие было больше, чем самая большая откровенность. «От прежней Лики не осталось и следа… Я одна, около меня нет ни одной души, которой я могла бы поведать все то, что я переживаю… Я хочу видеть только Вас – потому что Вы снисходительны и равнодушны к людям, а потому не осудите, как другие!»

Никто не приехал: ни раздобывший деньги Потапенко, ни обещавший повидаться с ней Чехов: «Туда мне не рука, да и надоело ездить».

* * *

В следующем, 1895 году ей надо было возвращаться в Россию. Она знала, что ее снова обвинят в своеволии с ненадежной и ложной основой: мол, потому и случившееся случилось. (Саша в той ситуации сказал бы, что сплетни – это обман, который всегда на поверхности, на него и наталкиваются люди поверхностные. А вот суть замыкается в себе, чтобы ее ценили знающие и разумеющие. И рассказал бы обязательно историю из собственной жизни. Поучительную историю и смешную.)

Но она не преувеличивала, когда говорила, что все будут интересоваться ее ситуацией. Раньше и теперь, когда она стала Лидией Стахиевной, о ней всегда говорили много и тихо, или громко. Ей на роду было написано: не быть фигурой умолчания. Многие пытались судить о ее достоинствах и недостатках, последних, конечно, находили больше. И говорили о них снисходительно, как само собой разумеющихся, ведь девушка она покладистая, уступчивая, бесхарактерная, богемная: то везет тяпки и лопаты в Мелихово, то подсчитывает пучки щавеля, собранного Чеховыми, то развлекает своей красотой и пением Антона Павловича, который терпеть не может одиночества и тишины – «я всегда первая делаю все, что могу. Вы же хотите, чтобы Вам было спокойно и хорошо и чтобы около Вас сидели и приезжали бы к Вам, а сами не сделаете ни шагу ни для кого». Короче, как сказали бы не в гостиной (где посмеялись бы), а в народе: «глупая доброта и девка беззащитная». А таких все с удовольствием, без ревности хвалят, поучают, но особо в расчет не принимают.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!