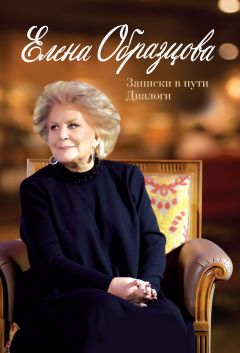

Текст книги "Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги"

Автор книги: Ирэн Шейко

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Нужно долго быть с ней, видеть ее едва ли не каждый день, чтобы ее услышать и понять.

«Когда говорит великий художник, многое следует запомнить. Но когда он судит самого себя, нужно уметь пропускать мимо ушей то, что он говорит. Твердо, решительно. Разве мы не берем до известной степени реванш, видя в нем отчасти свою натуру?» – Луи Арагон об Анри Матиссе.

Когда корпишь над своим, даже отдаленное и весьма косвенное родство, звук переклички – напутствие, благодеяние судьбы. Нужно было понять, что именно следует запомнить, а что пропускать мимо ушей.

Вот так, провисая меж сомнениями, я ходила на ее уроки музыки. Приносила разные книжки о деятелях современного театра, среди которых мы неосознанно отыскивали для себя образец.

Однажды она сказала:

– Очень мне не понравилась эта книжка, которую ты дала читать. Страшно!

– Почему?

– И артист – дутая фигура. И эта женщина, которая о нем пишет, неприятная. Так много разговаривает об искусстве. Высокопарно, претенциозно, парадно. Не хочу я парадности.

– А чего ты хочешь?

– Правды и простоты. И вообще не делай меня умнее и лучше, чем я есть. Художников нельзя мерить мерками нормы. В известном смысле в них столько же здорового, сколько и больного. Столько же сознательного, сколько и бессознательного. А с тобой я откровенна. Знаешь ли, что ты – единственная, кто видел мои занятия музыкой? Никто не знает, как я это делаю. Я совершенно не выношу присутствия постороннего. Если он думает о чем-то, мои мысли уходят за его думами, и я не могу петь. А ты мне не мешаешь, и это поразительно.

Этот разговор был для меня как замыкание.

«Мне представлялась счастливая возможность присутствовать при его работе над рисунком, к которой он как раз приступал, и тем самым возможность проследить за тем, за чем никто до меня проследить не мог. Попробуй откажись! Меня всегда влечет опасность, это у меня в натуре… Было ясно, что я пускаюсь в авантюру, сулящую мне гибель. Но как раз поэтому… Всякий или почти всякий раз я находил в Симиезе новые рисунки. Новые соблазны. Манки. Он ждал, пока я дозрею. Он сделал из меня свидетеля. Своего избранника, хочу я сказать. Я присутствовал при рождении на свет рисунков. Я дышал этой атмосферой» – Луи Арагон, «Анри Матисс, роман».

В тот день и я догадалась, что присутствую при рождении ее музыки. По утрам в тишине ее огромной квартиры бываю свидетелем живых, текучих, таинственных мгновений ее работы. Ее бессчетных черновиков, ее преодолений и счастья.

Она стронула с места мою застоявшуюся работу.

Я нашла меру своей свободы и дистанции – записки очевидца.

Не «портрет портрета», но – портрет натуры…

Апрель 1977 года

Образцова еще в Нью-Йорке.

«Щастия с тобой беседовать хотя пером», как писали в старину, я лишена. Но у меня есть ее серый портфель с записками. Есть пластинки. А в памяти ее спектакли.

Она записала на пластинку все, что спела в «Пиковой даме»: Полину, Миловзора, Графиню. Одно время мечтала о Лизе. «Мне так хотелось ее спеть! Она вырвалась из-под опеки Графини – скандальная история по тем временам! Но я бы сделала Лизу не сильной, страстной, как ее часто изображают в театре, а слабой, женственной, любящей. Ведь она жертва любви Германа, а сам Герман – жертва жизни…»

Из всех героинь Образцова оставила себе Графиню.

Есть какая-то непостижимая тайна в том, что Графиню она спела в самом начале своей карьеры – двадцатипятилетней. А к Кармен шла еще почти десять лет.

Веселая, красивая, начиненная взрывчаткой жизни, Елена меняется местами с «осьмидесятилетней каргой», отжившей, отлюбившей la Venus moscovite[3]3

Московская Венера (фр.).

[Закрыть].

Впрочем, ее Графиня выносит на сцену не старость – величие. Она худа, держится очень прямо; породисто-горбоноса. Голова ее слегка подергивается. И подергивание передается палке, на которую она опирается. Но за пресыщенно-стеклянными зрачками не склепный холод мертвой души. В них золотой сон минувшего века. В них сад минувшего века. В них бал минувшего века.

В роковом антиромане между ней и Германом есть роднящая их ненужность нынешнему веку, обратность ему – судьбой и сутью.

Образцова поет Графиню темной и золотой краской. И рембрандтовским богатством оттенков и тембров.

«Пиковая дама». Большой театр

Этот шедевр – сцена и романс Графини – есть на пластинке. Те, кому не выпало счастье видеть ее Графиню в театре, увидят ее по этой пластинке – в театре голоса Образцовой.

Одна в своей спальне, возвратясь ночью с бала, Графиня остается сидеть в кресле. Патрициански лиловый халат. Блескучее, как мороз, жабо. Золотое кресло.

«Что за манеры! Что за тон! И не глядела бы! Ни танцевать, ни петь не знают!» – Тени угасшего бала еще раздражают ее дух.

«А бывало, кто танцевал, кто пел?» – выспрашивает она сокровенно из тьмы прошлого. Мечтанный бал открывается ей живым видением. Зазеркальные лики, которым Графиня ровесница и ровня. Она выпевает те имена, возглашает их суетному веку голосом, полным огня и мрачного великолепия.

А дальше уже все из той эпохи – тех балов, манер, любовей. Эпохи маркизы Помпадур. И французский романс из той эпохи. (Чайковский взял его из оперы Гретри «Ричард Львиное Сердце».)

И приживалок она видит сквозь трепет золотых свечей: одни капоты, без лиц; мышиный цвет старости. Спугнувшие ее сон!

Гонит прочь.

В расплыве улыбки опевает, отпевает видение сна – голосом самым нежным, молодым, сладостным.

И так засыпает…

По этой роли я поняла, что Образцова помимо прочего великолепно владеет искусством пластической метаморфозы.

Ее Графиня. И ее принцесса Эболи из «Дон Карлоса».

В волнах шуршаще-почтительного, воланно-воздушного дамского придворного реверанса она несет надменность позы – с отклоном спины, с занесенной головой (высокий нимб веерного, ажурного воротника), с загадочной полуулыбкой.

Так ходят ренессансные красавицы на старых полотнах. А вживе – манекенщицы Диора.

Помню, мне захотелось узнать, у кого из них Образцова перенимает свою походку для Эболи или для той же Графини.

Елену вопрос слегка раздосадовал.

– Ну как ты не поймешь, – воскликнула она, – что Графиня или Эболи начинают жить своей самостоятельной жизнью! Это не я, уже не я! Я с таким наслаждением пою Графиню, потому что как будто возвращаюсь в жизнь, в которой уже была. Я думаю – ну вот, я теперь буду в Париже, в Санкт-Петербурге…

Если я выучила партию, представила себе героиню, знаю историю, костюмы, то потом мне уже не надо ничего придумывать. И я тебе скажу, что не всегда знаю, что сделаю через две минуты на сцене. Вдруг мне захочется сесть там, где режиссер и не предполагал. И я не могу этому противиться, я должна это сделать. Или наоборот, я знаю, что должна сделать такую-то мизансцену, а я не могу. Если мне неудобно, я буду врать. Тогда я уйду из мира моей радости. Поэтому отказать себе в том, что мне хочется в данную минуту, я не в состоянии. И не потому, что я недисциплинированная. А что-то мне не позволяет быть послушной.

– Как же в таком случае складываются твои отношения с режиссурой?

– В Большом театре у меня было не так уж много премьер. Меня вводили в старые спектакли, как правило. Поэтому я сама режиссер почти всех моих ролей. Кроме Гувернантки, Оберона в опере Бриттена «Сон в летнюю ночь» и Фроськи в «Семене Котко». Их я сделала с Борисом Александровичем Покровским. А остальные роли я делала сама. И Графиню тоже. Я так ее люблю, что не хотела ни с кем делить. К тому же у меня сразу возник конфликт с режиссером, который вводил меня в спектакль. Он втолковывал, что Графиня – вздорная старуха, холодная эгоистка, помыкающая приживалками и воспитанницей. Он чересчур буквально прочел повесть Пушкина. И от меня он хотел натуралистических примет дряхлости и вздорности. Но ничего этого нет в музыке Чайковского. Первые спектакли отнимали у меня очень много сил, физически я чувствовала себя абсолютно разбитой. На сцене я была внутренне такой старой, что мне хотелось даже молодиться. Потом я целую неделю приходила в себя, у меня дрожали руки, ноги… Но Графиня – это сильный трагический характер.

– Твои слова в перекличке с тем, что о «Пиковой даме» писал Соллертинский, – заметила я. – «Трагический фатализм партитуры “Пиковой дамы” идет не от Пушкина, а от Чайковского». «Судьба, фатум, слепой рок – основная метафизическая идея в мировоззрении Чайковского и основная идея его симфоний – Четвертой и Пятой. Последние годы Чайковский нашел имя фатуму – смерть: в Патетической симфонии, в “Пиковой даме”. Носительницей идеи смерти и первой ее жертвой является старуха Графиня». Твоя Графиня, ушедшая в сон своей молодости. И возникающий в ее спальне Герман. У Чайковского он ужасающе одинок. Лиза для него спасение от мук одиночества. Через страсть возникает тема карт. Через карты он приходит к безумию. Все доведено до предела – страсть, фанатичное желание реализовать себя, тайна карт и Графиня, которая не хочет открыть этой тайны. Когда он будит ее, она в ответ его мольбам произносит немой монолог ужаса. Когда же до нее доходит смысл его домогательств и угроз, у нее достает надменности и сил подняться с кресла и указать ему – вон! И в этом тоже порода и эпоха. И только потом умереть…

– Когда Чайковский писал сцену смерти Графини, у него волосы дыбом стояли – так ему было страшно! – сказала Образцова. – И он рыдал. Вот такое ощущение должно быть и у людей в зале. Волосы дыбом! Но я никогда не слышала такого исполнения… Конечно, все, что написано о «Пиковой даме», надо знать, – продолжала она. – Но я обязательно должна найти свое авторство в способе существования на сцене. Я должна Графиню представить не умозрительно, а чувственно. Иначе роль не пойдет. И я никогда не пою ее просто так. Бесконечные ассоциации! Графиня вспоминает свою молодость, жизнь в Париже…

Я много пела в Париже и всегда помню один свой концерт в Версале – в театре Марии-Антуанетты. На популярном во Франции фестивале «Версальский май». Зал небольшой, всего на двести пятьдесят человек. Концерт шел при свечах. Я одевалась в большой комнате с низкими, в полметра от земли, окнами, в которые с улицы заглядывали ребятишки. Это была комната для переодевания королевы. На мне был седой голубой парик и длинное платье сизого пыльного тона. На заднике сцены была нарисована анфилада дверей. И я вышла на сцену как будто из дворца, из этих залов. Я так представила себе все это, что мне уже ничего не нужно было придумывать. У меня было полное ощущение, что я живу в восемнадцатом веке, пою в восемнадцатом веке. На сцене стояли два мальчика в старинных камзолах и париках. В руках они держали жезлы, увитые цветами. И они стучали ими об пол, возвещая начало концерта. В тот вечер я пела Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, Рахманинова, Чайковского с радостью, с наслаждением. А после концерта всех присутствующих пригласили на прием. Нас принимала в своем замке маленькая старушка в черном шифоновом платье, усыпанном бриллиантовыми пуговками. В залах стояли слуги в ливреях. Мой импресарио во Франции Жорж Сориа сказал, что он всю жизнь живет в Париже, но ни разу не был приглашен в этот дом. Это высший свет Парижа. Мир, который я тогда увидела впервые. И в мою память врезалось, как эти люди сидели, как разговаривали, как держались. Мы пили вино, которое не нужно было даже глотать. Я делала глоток, и все – одно испарение! И ела я что-то такое, что само таяло во рту. Дамы были одеты в изумительные платья. На шеях, на руках сверкали камушки необыкновенной красоты, золото, серебро, платина. Весь вечер я прожила как будто в другом веке. И теперь, когда я пою Графиню, все это встает перед моими глазами – Версаль, театр Марии-Антуанетты, те залы, прием и хозяйка вечера, как будто вышедшая из восемнадцатого века. И все это каким-то таинственным образом проникает в музыку, в голос, в тембр…

В портфеле Образцовой нашелся дневник, где ее рукой движет, кажется, сама Кармен.

И хотя речь о Кармен впереди, хочется привести его:

«Я люблю Хозе до последнего вздоха! И вчера я поняла, какая я жестокая. Я мучаю его. Но такой у меня характер, и я ничего не могу с собой поделать…

А как я ждала Хозе во втором акте! Когда пришел Эскамильо, он был мне неприятен. Я ждала Хозе. И вот его песня, я чуть с ума не сошла от счастья. Бросилась к нему на шею. И тут же смутилась, стала болтать глупости. Как мне хотелось ему понравиться, когда я танцевала. Наверное, никогда в жизни я так не танцевала, как в тот вечер. И я стала звать его в горы, чтобы он принадлежал только мне. Я хотела его любить свободно, как любят звери. Не притворяться. А в таверне мне все мешало. Я ослепла от ненависти, когда он сказал, что не может уйти со мной. Разбила стаканы, разлила вино, которое стояло на столе. Впала в какое-то беспамятство – от любви и горя. Я думала, что не смогу петь. И когда вошел офицер, я обрадовалась ему. Это был хоть какой-то исход моему состоянию. Я улыбнулась ему, и Хозе стал ревновать. Когда офицер ударил Хозе по лицу, тот зашелся от бешенства. Я стояла рядом, хотела погладить его, но я и боялась его. Он мог бы меня ударить, и тогда я бы убила его навахой.

И как осторожно я спросила: “Всюду теперь с нами пойдешь?” И поняла: он все бросит и уйдет со мной в горы. А ведь я могла убить офицера, и никто не узнал бы о непослушании Хозе. Но он был мой!

А в горах у нас было плохо. Он просил моей любви, а я не люблю, когда меня просят. Он был пьяный от любви и горя. Он хотел насытиться и успокоиться. Он любил не меня, а свое горе, он искал во мне утешение. И меня это раздражало. Мой господин был слабее меня. И он это почувствовал, он понял, что я ему не принадлежу. И ненавидел меня, а я его. Мне теперь хотелось избавиться от него, и я решила его убить. Когда пришла Микаэла и сказала, что мать Хозе умирает, мне стало жаль его. Я хотела его успокоить, это сделала Микаэла. Она стала звать его домой, и я обрадовалась, что наконец все кончится. Но Хозе захотел остаться и унизить меня. Я не выдержала и бросилась на него с навахой. Он швырнул меня на землю и ушел, угрожая.

А потом было наваждение, я искала его повсюду. И чтобы не сойти с ума, стала возлюбленной Эскамильо. Когда я узнала, что Хозе на корриде, я стала ждать его. Он вышел такой жалкий, обросший, растерзанный, упал на колени, и я почувствовала, что готова его растоптать от гадливости. Я умру, если он коснется меня.

И когда наваха вошла в меня, мне стало больно. Я простила Хозе все. Мне хотелось жить и жить с ним, чистым, несчастным человеком, которого я вознесла и уничтожила. Я его любила, умирая. Глаза мои уже ничего не видели, но я шептала: “Хозе, Хозе, Хозе…”

Потом я умерла, все пропало.

Потом меня подняли и сказали, что надо выходить на аплодисменты. Я ничего не понимала. Я была еще мертвой. Но Хозе поцеловал меня и повел на авансцену. Весь зал встал. Мне было душно, темно, голова кружилась, и сознание пришло не сразу. Потом приходили люди, стояли в очереди за автографами, я подписывала, но все шло мимо, мимо…»

Но тот же серый портфель сохранил и записки иного рода. Они относятся, по всей вероятности, к марту шестьдесят седьмого года, когда Образцова спела Любашу в «Царской невесте». На листках из школьной тетрадки она расчертила мизансцены всех действий оперы, отметила линиями, откуда и куда идет Любаша. Дальше следовал подробный, по каждой музыкальной фразе, психологический анализ состояния ее героини.

Отдавая мне свои записки, Образцова аттестовала их как «страшно наивные».

«Я в то время чрезмерно увлекалась режиссурой. Запиралась одна в комнате, придумывала всевозможные предлагаемые обстоятельства, разговаривала с собой».

Как бы то ни было, эти дневники приоткрывают ход ее работы, ход мысли, предшествование той самоприходящей легкости, той «истине страстей», с какой она потом живет на сцене жизнью своей героини.

«Первое действие. Выход – все внимание на Грязного. Оценить его поведение. Заметить Бомелия, его глаз (похотливость, плохой глаз). Говорить с Малютой и следить за Григорием.

Главное в первом действии – клятва Любаши: «Я ее отворожу!»

Главное в ее поведении: «Нет, быть не может! Ты меня не кинешь!»

Она выходит во всем параде. Почему? Каждый день ждет Григория, всегда готова его принять. И сегодня тоже.

Любаша не жена – любовница. Она не венчана. Сколько раз она говорила об этом Грязному, но он уверял, что любовь истинная не нуждается в благословении.

Она подслушала разговор Григория с Бомелием, у нее закралось подозрение. Ее состояние – любовь и сомнение. Она ждет, что Грязной разубедит ее. «Ох, надоела я тебе! Давно пора, чего ты хочешь, девка?» – спрашивает себя, а ответа ждет от него. А он – холодно: «Ложися спать, Любаша».

«Нет, быть не может! Ты меня не кинешь!» – Страстная вера в это. Невозможность жить без Григория.

«Оставь ее. Она тебя не любит». – Нет такой второй любви! Никто не может так любить, как я!

Она напоминает ему, чем пожертвовала ради любви, напоминает о былом счастье. Каждое слово подбирает, побарывая стон: «А ты меня покинешь!..» – Ей стало страшно. Она вдруг поняла, что пойдет на все, чтобы вернуть любовь Грязного. «Не погуби души моей, Григорий!» – это уже не мольба. Это угроза. «Постой, не уходи, скажи мне, что любишь, а не ее, не эту…» – Ужасное подтвердилось. Взрыв ожесточения и клятва – отворожу!

Любаша чувствует не только отчаяние, боль, но решимость, громадные силы для борьбы за любовь.

Второй акт. Музыка интермеццо. Действия нет!

«Разведала…» – Появляется на сцене. Глядит в окно дома Марфы. Оценивает соперницу: «Да, недурна…» – Совсем успокаивается: «Разлюбит скоро…»

Выдерживать паузы: да, недурна. Бросать концы, повисать должны в аккорде эти реплики.

Волнение уже ушло. Марфа не та женщина, которая может удержать Григория.

«Взгляну еще… А!.. Это кто?..» – Удар по глазам. Любаша приняла за Марфу ее подружку – Дуняшу. И теперь красота Марфы захлестывает ее: «Этой не разлюбит!» В голосе дать контраст очень сильно.

Но почему ее пугает красота Марфы? Ведь сама Любаша красавица! Не красоты она боится – чистоты, невинности. Она сама уже вся затрогана Григорием.

Вмиг воспоминание о мести и Бомелии: «Где этот нехристь?»

«Открой окно…» – с полным безучастием к Бомелию. Обдумывает план действия. И только фразу «Нет, не пойду к тебе я ни за что!» выделить для финала акта. Бомелий ей отвратителен физически, его влажные порочные руки.

«Я слышала, что ты досужий знахарь. Это дело!» – мысль о погибели Марфы приходит к ней в этот момент. Вспомнив соперницу, Любаша гонит от себя ее сияние. Хочет, чтобы оно погасло. И потому – просьба зелья.

Клятва Бомелию: «На пытке не скажу – откудова взяла!»

Когда Бомелий объясняет: «Не продажный мой порошок», – спросить просто: «Заветный, что ль?» Предлагает изумрудное кольцо, жемчуг. Это торг, дело.

Одного поцелуя хочет Бомелий.

«Что! Немец! Ты умом рехнулся! Прощай, коли не хочешь! Я найду другого, посговорчивей!» – В страшном оскорблении она сильнее его. И она бы ушла, но слова Бомелия: «Только завтра все расскажу боярину Грязному» – останавливают ее. «Сам бес тебя, проклятый, наущает!» И опять торг. Но она не догадывается о цене, которую ей придется заплатить Бомелию.

И вдруг слышит смех Марфы. Это кульминация ее чувств и решения. «Смеется… О! Заплатишь же ты мне за этот смех!» И Бомелию: «Ступай готовить зелье». – Десять тысяч согласных – сссс, тттт, пппп… «Я покупаю… Я согласна… Я постараюсь полюбить тебя!»

Ария «Вот до чего я дожила…» – оплакивание себя, своей любви.

«Но если ты обманешь!» – к Бомелию – спеть страшно и очень ярко.

«И я не обману…» – Она видит свою месть свершившейся. Бог простит ее, Любаша знает это. Потому что – за Любовь!

Бомелию: «Тащи меня в свою конуру, немец!» – спеть с отвращением. «Немец» – быстро, как бы с гадливостью прикоснувшись.

Четвертый акт. Состояние аффекта. Перед Любашей проходит вся жизнь. Дать разбросанными фразами: «Позабыл… подслушала… выпросила зелья… заплатила… зачахнет человек…»

Как будто пришла в себя. Осеняет яркая мысль. Это как в «Крейцеровой сонате»: «Нож вошел в корсет, а потом во что-то мягкое, теплое…» Она догадалась – ей нужно умереть от руки Грязного.

Как в «Очарованном страннике», просьба: «Столкни меня!» Так и Любаша: «Убей, скорей!»

В письмах Н.А. Римского-Корсакова разным людям в пору создания им оперы разбросано множество мыслей о музыке, о мелодичности, о пении, каким оно должно быть.

В письме к Н.И. Забеле, исполнительнице Марфы, композитор писал: «В пении заключается и драматизм, и сценичность, и все, что требуется от оперы; а критика говорит: “только пение!” – и не понимает, что это не только самое трудное, но что это все остальное в себя включает».

«Хованщина». Большой театр

Образцова следует этому завету. И своим ученикам преподает те же уроки. Однажды я пришла к ней, она сидела задумчивее обычного. Сказала: «Сегодня мы повторяли Любашу с Мариной Шутовой. У нее очень хороший голос и хорошее сердце. Она умная девочка, эмоциональная. Но ария Любаши у нее никак не получалась. Она поет все верно, но я ей не верю. И я начинаю ей рассказывать об отношениях Любаши и Грязного, как он увез ее на тройке из Каширы. “Бывало, мы, чуть девица по сердцу, нагрянем ночью, дверь с крюка сорвали, красавицу на тройку – и пошел!” А Марина мне говорит: “Нет, Елена Васильевна, я сейчас не могу думать об эмоциях, я должна сделать партию технически”. Но это не “Норма” Беллини, которую можно спеть чистой техникой. Я сказала: “Если ты будешь думать только о нотах, ты и петь будешь не музыку, а ноты. А если ты подумаешь о чувстве, о смысле, дашь волю воображению, ты станешь петь уже музыкальные фразы. И тогда дыхание пойдет за тобой и будет фразой управлять. И голос окрасится в то чувство, которое ты испытываешь в данную минуту. Без своего отношения фраза звучит сухо и некрасиво. За словом, за музыкой – движение души…”»

Образцова теперь иначе поет Любашу, чем в то время, к которому относятся ее записки. Она далеко отходит от своих ранних режиссерских ремарок. Отходит в чем-то и от одноименной поэтической драмы Л. Мея, положенной Н.А. Римским-Корсаковым в основу «Царской невесты». У Мея Любаша в своей страсти и мести – темнее, гнетущее. Грязной убивает ее со словами: «Собаке – собачья смерть!» У Римского-Корсакова, считавшего «музыку искусством лирическим по существу», эта героиня нежна, трепетна и прекрасна. Но душа ее ранена. Лирический дар Образцовой являет эту душу обнаженной, в переливах света и тьмы, в пульсации тончайших оттенков. И при этом в ее пении нет ничего чрезмерного, аффектированного. Во втором акте, обращаясь к Бомелию: «Ступай готовить зелье», она отказывается от «десяти тысяч согласных – сссс, тттт, пппп». Лишь интонацией выделяет фразу. И иные драматические места поет вполголоса – mezza voce, владея драгоценной и редкой способностью вокальной гибкости, которую, между прочим, так высоко ценил Н.А. Римский-Корсаков у певицы Надежды Ивановны Забелы.

Выход на вызовы публики после спектакля «Хованщина»

В записках Образцовой разбросано множество мыслей о «Хованщине». Она спела Марфу в Большом театре в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году. Но и по прошествии стольких лет героиня оперы Мусоргского влекла к себе своей непостижимостью, глубиной. И в наших разговорах Образцова возвращалась к Марфе чаще, чем к какой-либо другой роли.

– Прекраснее, чище, трагичнее и возвышеннее, чем музыка «Хованщины», для меня нет. А Марфа – моя самая любимая. И она все время у меня меняется. Всегда вижу суриковскую «Боярыню Морозову». «Персты рук твоих тонкостны, а очи твои молниеносны. Кидаешься ты на врагов, как лев». Это о ней так протопоп Аввакум писал. Эта боярыня Морозова душу мою и смутила. Ее безумное лицо, ее фанатизм, ее двуперстие! Я думала, что Марфа могла быть и такой. Но с другой стороны, такую Марфу ставили во мне под сомнение высокопочитаемые мною певицы – Надежда Андреевна Обухова и Софья Петровна Преображенская. Счастлива, что Преображенская была председателем комиссии, когда я сдавала выпускные экзамены в консерватории. Она поставила мне пять с плюсом. Сказала: «Теперь я могу умереть спокойно».

Обухова и Преображенская, их личности, их голоса, их отношение к раскрытию образа формировали меня как русскую певицу. Они олицетворяли благородство характера, возвышенный строй мыслей и чувств. И все это я слышу в их пении. У Преображенской Марфа сильная, нежная и очень красивая. А Обухова пленяет меня своей необыкновенной поэтичностью. Нестеров написал Обухову Марфой. Огромные, бескрайние поля и Марфа. Ее покой, уединенность. С нестеровской акварели мне слышится ее голос, благородный, нежный, теплый. Песня ее Марфы – растворение любящей души в природе:

Исходила младешенька

Все луга и болота;

Все луга и болота,

А и все сенные покосы.

Истоптала младешенька,

Исколола я ноженьки,

Все за милым рыскаючи,

Да и лих его не имаючи.

Я делала Марфу и фанатичной, верующей. И страстной, любящей женщиной. Мусоргский писал, что Марфа чистая, петь ее должен «до зела чувственный, но вместе и страстный альт». Ее песня – о земном чувстве. От спектакля к спектаклю, год за годом уходила я от боярыни Морозовой к просветленной, любящей Марфе. И в последних спектаклях Марфа моя – только любящая. Я пою ее нежным, сокровенным голосом:

Словно свечи божие,

Мы с ним скоро затеплимся.

Окрест братья во пламени,

А в дыму и в огне души носятся!

Я сказала Образцовой, что, когда слушала ее в «Хованщине», удивлялась ее Марфе, нежной, женственной и от переизбытка женственности – слабой.

Е.В. Образцова и Ф.Ф. Шаляпин. Москва, 1981

– Фигурой, поставом головы, тем, как она руки держит, твоя Марфа тоже нестеровская. В длинных узких пальцах у нее чистое, нежное, святое выражение. А удивлялась – потому что Марфа все-таки «злая раскольница», как она сама о себе говорит. В письме к певице Любови Ивановне Кармалиной Мусоргский писал о раскольничьей песне: «Столько в ней стра́ды, столько безотговорочной готовности на все невзго́дное, что без малейшего страха я дам ее унисоном в конце “Хованщины”, в сцене самосожигания». Умом не понять это «самосожигание», этот самовосход на костер! А Марфа ведь туда идет с возлюбленным своим, с «безотговорочной готовностью». Вот этой силы фанатизма я не почувствовала совсем в твоей Марфе…

– В третьем действии Марфа говорила Досифею: «Если греховна она, отче, любовь моя, казни меня, казни скорей; о, не щади, пусть умрет плоть моя, да смертью плоти дух мой спасется…» И в последние мгновения в ней живут любовь и этот спасенный дух. «Смертный час твой пришел, милый мой, обойму тебя в остатний раз. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!..» Раньше я это «Аллилуйя!» пела торжественно, как бы ритуально. А в последнем спектакле – прощально, печально, сладостно. Через женскую любовь Марфа приходит к любви жертвенной. Может быть, даже ближе и Юродивому моя Марфа… «Дитя ты мое болезное, – говорит мне Досифей. – Терпи, голубушка, люби, как ты любила, и вся пройденная прейдет».

– Марфа – и ближе к Юродивому! Как странно. А может быть, ты и права…

– И партнеры мои, – продолжала Образцова, – помогли мне в чем-то прийти к такой Марфе. Когда Досифея пел Александр Павлович Огнивцев, я чувствовала себя рядом с ним трогательной, маленькой, женственной Марфой. Все вообще на сцене были при этом Досифее. Так могуча была его фигура, таким он был сильным провидцем. Так он Русь чувствовал, болел за нее сердцем. И так он произносил слово русское. Вот по чувству России, русского духа Огнивцев непревзойденный Досифей, я считаю. Петь с ним в «Хованщине» для меня всегда было радостью, праздником.

А как дирижировал «Хованщиной» Борис Эммануилович Хайкин! В последнем акте, когда раскольники горят, он давал медленный, размеренный темп и получалось, как гимн. В эти мгновения Марфа-раскольница для меня сламывалась окончательно. Оставалась женщина, для которой вера – это ее любовь. Может быть, она верует, что там, в другой жизни, будет вместе с любимым. И Хайкин подсказал мне это только темпом! Музыка, искусство держится на таких тонкостях, на этом «чуть-чуть», тайну которых Борис Эммануилович изумительно чувствовал! Дирижер театральный, сугубо оперный, – а я считаю, оперный и симфонический дирижер – это две разные профессии, – Хайкин знал, где певцу трудно, где сложно, где ему можно дышать, где нельзя. Он знал традиции исполнения того или иного куска музыки. Бывает, что написано неудобно для пения, а композитора уже нет в живых, и тогда на помощь приходит дирижер. Меняет темпы или что-то другое делает. Так в театре появляется своя традиция исполнения. И с Хайкиным я всегда знала, что в трудные моменты он будет со мной и поможет. Это дирижер, которому я бесконечно доверяла и которого очень любила. Его великолепная память хранила множество трактовок, прочтений, интерпретаций. И когда он говорил, что Марфа Софьи Преображенской и моя ему особенно дороги, радовал меня необычайно.

Е.В. Образцова и Б.Э. Хайкин. Справа Г.Я. Андрющенко – Андрей Хованский

– В твоих тетрадях есть запись: «Не люблю сцену гадания Марфы, не принимаю ее ни умом, ни сердцем», – напомнила я. – Почему?

– Смысл ее долго был закрыт для меня, – сказала Образцова. – Из писем Мусоргского я узнала, что он сочинил гадание задолго до того, как задумал «Хованщину». Стасов предложил ему сюжет им самим переделанного на русский лад немецкого романа «Ганс и Грета», переименованного в «Бобыль». Вот для «Бобыля» Мусоргский и написал гадание. Потом переработал и включил в «Хованщину». Но зачем – я понять не могла. И, не понимая, нажимала на мистику. Пугала этим гаданием князя Голицына. И лишь в последних спектаклях нашла для себя оправдание этой сцены; у Мусоргского Марфа в посестрии (боярыня княгиня Сицкая) – женщина умная, приверженная политике. В одном письме Мусоргский заметил, что раскольница Сицкая – Марфа – голицынское дело насквозь видит. И я подумала, что моя Марфа может прийти к Голицыну предостеречь, поговорить с ним как государственный человек. Она не только дело его насквозь видит, но и слабость его человеческую, честолюбие и страх. И она ему предлагает: «Не погадать ли о судьбе твоей, княже? Спросить велений тайных сил владык земли, княже?» Он спрашивает: «На чем?» Марфа – ему: «Вели принесть водицы…» А ей и водица и свечи – для видимости. «Лики тебе знакомые путь указуют куда-то далече»… Я знала, что это за лики. Как знала и то, что и он их знает. «Княже, тебе угрожает опала и заточение в дальнем краю…» – пела я с жалостью к Голицыну, но и с улыбкой к его суетности, мнимому всесилию.

Е.В. Образцова, К.В. Молчанов и Б.А. Покровский

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?