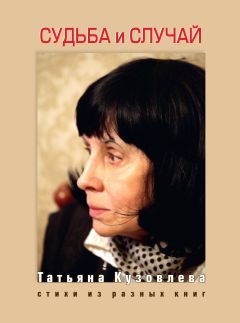

Текст книги "Судьба и случай. Стихи из разных книг"

Автор книги: Татьяна Кузовлева

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Кузовлева Татьяна Витальевна

Судьба и случай

Стихи из разных книг

Из новых стихов

«Стоящий, идущий, летящий, – живу среди вас…»

Стоящий,

идущий,

летящий, – живу среди вас,

Вопросами зряшными вас в суете не тревожу.

Храню притяженье улыбок, загадочность фраз

И то, что таится под незащищенною кожей.

Я спорить не стану, что лучшей судьбы не найти:

Что кровно срослось, расплести нам уже не по силам.

Храни вас, Господь, и Святая звезда вам свети,

И ласточка вейся, и трепет пульсируй по жилам.

Провидцы

– Кто их ведёт?

Бог отвечает: – Аз.

– Тяжел ли груз?

Бог молвит: – Непомерен.

Их помыслы не все поймут из вас

Лишь потому, что путь их преждевремен.

Не каждому пройти его дано,

Не всякий жизнь готов поставить на́ кон…

Но, Боже мой, как было бы темно

Без одержимых, мыслящих инако.

«В зловещей, сумрачной отваге…»

Якову Гройсману

В зловещей, сумрачной отваге,

Слепя безжалостно глаза,

Не уронив ни капли влаги,

Сухая двигалась гроза.

И ветер рвал и резал кроны,

И стёкла сыпались, визжа.

Я каждого раската грома

Ждала, сжимаясь и дрожа.

И знала: близок миг бессилья,

Когда, набушевавшись всласть,

Безвольные уронит крылья

Пролившаяся ливнем страсть.

И ночь затихнет облегчённо,

Ступая по следам грозы.

И утром на листке точёном

Качнётся капелька росы.

«…И поймана строчка…»

…И поймана строчка, и остановилось мгновенье,

Вот-вот и задышит готовое стихотворенье.

Но странная рифма вопьётся в строку, как зубило,

И перевернёт всё, что прежде задумано было.

За нею рванутся по-новому мысли и строки.

Бог знает, откуда и кем нам даются уроки.

Так в жизни: идёшь по везучей своей, не везучей,

Пока не наткнёшься, пока не споткнёшься о случай.

И перевернёт он судьбу твою, перелопатит.

А к счастью ли это – понять целой жизни не хватит.

«Ищу в стихах ушедшего пророка…»

Ищу в стихах ушедшего пророка —

Какую весть мне шлёт издалека: «Лови!».

Какой бы ни была остатняя дорога,

Пусть будет не длинней рассудка и любви.

И новый день взойдёт, зарёй окрасив алой

Всё то, что мне дарил, сгорая и слепя.

Но вовремя уйти – увы, не так уж мало,

Не пережив строки, не пережив себя.

«За окнами сентябрь…»

За окнами сентябрь безветренный и тихий,

С небесной синевой и золотом ветвей.

Мечтательно парит паук на паутине,

И медлит на тропе отшельник-муравей.

Так этот день щемящ, как будто он последний.

Так безнадёжно клён свою роняет медь,

Что легче жизнь продлить, забыв о смерти бредни,

Чем позабыть, что жизнь всегда идёт сквозь смерть.

Не верьте, что всему конец положит иней,

Печальтесь не о том, что гаснет день в тиши.

Пока парит паук на тонкой паутине

И грезит муравей о юной муравьине,

Ничто не омрачит бессмертия души.

«В час, когда так сладко спится…»

В час, когда так сладко спится,

Когда миром правит ночь,

Ты летишь счастливой птицей,

Космоса меньшая дочь.

Никого не задевая,

Ничего не вороша,

Безымянная, живая,

Бестелесная душа.

Утром в плен вернувшись снова,

Не отбрасывая тень,

Будешь бредить ночью новой

Весь несносно длинный день.

Ночь откликнется нежданно,

И летя за ней вдогон,

Все твои дневные раны

Смоет сон.

«Я знаю, мне назначено с рожденья…»

Евгению Сидорову

Я знаю, мне назначено с рожденья

То, что всю жизнь несу в крови своей:

Невидимой, охранной, лёгкой тенью

Присутствовать в судьбе моих друзей.

Беру всё то, что их гнетёт и душит,

Вздыхаю, что не всё подвластно мне.

И не тревожу понапрасну души —

Им без того непросто на земле

«Ветер. Солнце. Бревенчатый плот…»

Ветер. Солнце. Бревенчатый плот

Крепок так, что на суше не сдвинуть.

По теченью семейство плывёт,

Опасаясь свой плот опрокинуть.

Впрочем, дети, отбившись от рук,

Так и рвутся к сверкающим брызгам,

Берега оглашая вокруг

Несмолкаемым смехом и визгом.

Тихо плещется в брёвна волна.

И мне видится, как ненароком

Вся картина запечатлена

Пролетающей ласточки оком.

«Октябрь. Опавших листьев ворох…»

Октябрь. Опавших листьев ворох.

Скрип под ногами желудей.

Из леса залетевший ворон

Косится мрачно на людей.

Враждебен городу и гневен

Иссиня чёрный блеск зрачков.

Но храбро всходит месяц в небе

В разрыве лёгких облаков.

И мне таинственно и странно

Идти рассеянно под ним

И знать, что надо мной охранно

Его развёрнут полунимб.

Но я замру, застыну, струшу,

Когда два грозные крыла

Вот-вот мою подхватят душу,

Пред тем как их поглотит мгла.

И холод пробежит волною,

И в небе вычертив зеро,

Вдруг упадёт передо мною

Иссиня-чёрное перо.

…Миг этот пролетит, как не́ был,

И вновь очнётся надо мной,

Полу-улыбкой тронув небо,

Всё тот же месяц золотой.

«Я становлюсь непримиримой…»

Я становлюсь непримиримой

К своим ошибкам и грехам.

Всё, что летело прежде мимо,

Сегодня вяжет по рукам.

И я с покорностью рабыни

Влачу бесценный этот сор —

Всё то, что так недавно было,

Что ненавистно и любимо,

И не забыто до сих пор.

И сердце до опасной дрожи

Сжимая обручем тугим,

К себе иду тем злей и строже,

Чем милосерднее – к другим.

«Иду по картине, подаренной вами…»

Иду по картине, подаренной вами,

Где жар от светила исходит кругами,

Где медно-зелёные высятся скалы,

Где даже дорога от зноя устала, —

И вижу отчётливо из-под ладони

Усталого странника в ветхом хитоне.

Легка его поступь. Он держится прямо.

Дорога обрезана белою рамой.

И верно, за этой чертой, наконец,

Заветную истину сыщет мудрец.

Тогда, облекаясь реальности правом,

Расстанусь и я с этим солнцем кровавым,

Уставлюсь в окно – на дома, наугад,

И долго невидящим будет мой взгляд.

Змеёй заскользит к горизонту дорога.

Пройти бы по ней, не спеша,

хоть немного,

Свести с бесконечностью малый свой путь.

И не торопиться за раму шагнуть.

«Вот и осень. Запотели стёкла…»

Вот и осень. Запотели стёкла.

Ливни отшумели, стихнул зной.

И к утру дорога не просохла

От колючей мороси ночной.

Солнце словно нехотя восходит,

День осенний медленен и пуст.

Слышно, как рождается в природе

Отдалённых заморозков хруст.

Но уже, как будто манны с неба,

Жду забытой радости земной,

Предвкушая ликованье снега,

Тронутого узкою лыжнёй.

Лыжную ощупываю обувь,

Вроде бы добротную на вид,

И меня свечение сугробов

Голубыми искрами слепит.

«И вновь, взрезая лёд зубцом конька…»

И вновь, взрезая лёд зубцом конька,

Она идёт на риттбергер и аксель

И опадает легче лепестка,

Не отступая от своих же максим.

Так жизнь за кругом круг её влечёт,

Напоминая жёстко ей по праву

Паденьями оплаченный полёт,

Страданьями оплаченную славу.

И вновь она по яркому лучу

Взметнётся ввысь – и стадион не дышит.

А слава уже гладит по плечу

Ту, что пока овации не слышит.

Ту, что пока внимательно тиха, —

Ей будущее кажется пробелом,

Пугая пуще смертного греха

Несовладаньем с непослушным телом.

Откуда знать ей, что в её крови

Уже горят по Божьему расчету

И робкое желание любви,

И вольное бесстрашие полёта.

«Не помню ни год и ни адрес…»

Артемию

Не помню ни год и ни адрес,

Но вижу всё чаще одно:

Как хрупкого мальчика абрис

Впечатан в ночное окно.

Я чувствую, лоб его стынет,

И зябко ногам на полу.

Вот-вот он ладошку подымет

Её распластав по стеклу.

И я ему взглядом отвечу

И так же ладонь подниму.

И жестом охранным помечу

Фигурку его и судьбу.

Он вырастет,

неузнаваем,

И свой разожжёт он огонь.

Но мы до сих пор поднимаем

Навстречу друг другу ладонь.

«Этот дом растерял принадлежности быта…»

Этот дом растерял принадлежности быта,

Утверждённого некогда чётко и властно.

Даже стены его безнадёжно разбиты

В нарастающих приступах старческой астмы.

И ночами, когда я лежу в его чреве,

Обострённо внимая неслыханным скрипам,

Он внезапно уходит в шальное кочевье,

Отрываясь от почвы со скрежетом скрытым.

И влекомый в дорогу сиянием лунным,

Звездопадом и неудержимым, и вещим,

Он на шабаш летит вдохновенно и юно,

И гремят его ставни, и крыша трепещет.

И верхушки деревьев царапают жёстко

Его стёкла, когда опускает он крылья.

Я под утро сметаю с подушки извёстку —

И совок наполняется звёздною пылью.

«Как в землю падает зерно…»

Как в землю падает зерно,

Чтоб возместить Земле потери,

Как ливень градом бьёт в окно

И как сквозняк срывает двери,

Так догмы скучные круша,

Скрывая отголосок боли,

Освобождённая душа

Ликует, вырвавшись на волю.

И нету для неё границ,

И нету для неё запретов.

Летит и обгоняет птиц,

Мечась меж тем и этим светом.

Ночёвка на Кабо да Рока

Самая западная точка Европы. Португалия

Берег пах свежей рыбой и тиной,

Соль впитала его полоса.

В старом доме дыханье камина

Мне теплом полыхнуло в глаза.

И оставив на время раздоры,

Вслед за мной незаметно вошли

Виноградари, конквистадоры,

Словно выросшие из-под земли.

Дух скитанья ворвался в жилище,

Загремели, хрипя, голоса,

И огню была брошена пища —

Тёмный брус корабельного днища

И сухая до треска лоза.

И локтями был стол отутюжен.

А потом, будоража гостей

И вино проливая из кружек,

Полночь грянула – время чертей.

И тогда по хлопку парусины,

Словно знак получила извне,

В дикий танец пошла чертовщина,

Подступая всё ближе ко мне.

…У остывшего за ночь камина

Ни такое примстится во сне.

«Утро вспыхнуло яркой полоскою…»

Утро вспыхнуло яркой полоскою,

Дотянувшись ко мне напрямик,

И дворы разбудил лиссабонские

Петушиный отчаянный крик.

И когда я пошла неуверенно

Вглубь струящихся улиц, меня

Поджидало иудино дерево,

Тихо каждым соцветьем звеня.

Не обидами и не угрозами,

Но натруженным говором пчёл

Был озвучен его бледно-розовый,

Медоносный его ореол.

И тогда, поравнявшись, спросила я:

– Кто тебя на расплату обрёк?

Как с иудиной славой постылою

На земле отбываешь ты срок?

Или всё ж вопреки обстоятельствам,

Красоты от людей не тая,

Торжествует над злом и предательством

Вечно юная крона твоя? —

Я ушла от него опечаленной,

Как от жертвы чужого греха.

Но с тех пор всё я слышу отчаянный,

Несмолкаемый крик петуха.

«Ах, какие врываются в город с Дуная ветра…»

Эве Колларовой

Ах, какие врываются в город с Дуная ветра,

Как снуют озорно меж коленей мелькающих женщин!

И скрипичная в звон колокольный восходит игра,

И бормочет, застыв на ходу, городской сумасшедший.

Я сегодня прощаюсь с сухой братиславской листвой,

Потому что октябрь подступает и справа и слева.

Оставляю тебе запах солнечной осени – твой

Запах жизни, мой Ангел, моя златовласая Эва.

Кто вместил в себя воздух предгорий, воды и надежд,

Тот летит над землёй – на земле для таких тесновато.

И летят за тобой золотые раскрылья одежд —

Одеяние тех, кто родился по крови крылатым.

Я гадать не берусь: ты пророчица или дитя,

Ты играешь с огнём, собирая вокруг огнеходцев,

Всё, чего б ни коснулась ты даже случайно, шутя, —

Оживает, волшебствует, дивною музыкой вьётся.

Этот шарм у словачек – божественный дар.

И мне жаль

Тех, кто жизнь проживёт и не сможет к нему прикоснуться.

Я его принимаю, как будто хрустальный Грааль, —

Не разбить, удержать, обернуться и снова вернуться.

«Улетают слова. Осыпается с веток миндаль…»

Улетают слова. Осыпается с веток миндаль,

И шуршат под ногами засохшие травы.

Я живу на земле. Здесь моя поднебесная даль.

Здесь страдают поэты,

что мало им выпало славы.

Здесь читают стихи,

и над каждым свой Ангел трубит.

Здесь разлито вино и судьба превращается в участь.

Я хранительница ваших тайн, ваших бед и обид.

Я сестра ваших жён

и случайных полночных попутчиц.

Я люблю вас.

В вас так перемешаны нежность и зло,

Как свиваются змеи

свистящей февральской метели.

Что бы нас породнило, когда бы ни то ремесло —

Колдовское, неженское, древнее.

Нету тяжеле.

«Нет, не в тиши библиотек…»

За не поставленный прибор

Сажусь незваная, седьмая…

Марина Цветаева

Нет, не в тиши библиотек,

Не в шумной суете вокзала

Припоминаю тех, кому

Я нужных слов недосказала.

Я накрываю стол для них.

Ты, время, от меня не застишь

Всех тех, ушедших и живых,

Пред кем душа и сердце – настежь.

А тех, кого не назвала,

С особой нежностью приму я,

Приткнувшись на углу стола,

Седьмого не забыв, седьмую.

И взглядом каждого коснусь,

И поимённо обозначу

Тех, с кем и плачу, и смеюсь,

С кем над собой смеюсь и плачу.

Одна любовь

2012

«А вы, серебряного века…»

А вы, серебряного века,

Такие разные певцы,

Чьих строк серебряное эхо

Сквозь пограничные столбцы

Летело, по сердцам рассеясь.

И так захватывало дух,

И восклицалось: «Ходасевич!»,

«ИвАнов!» – выдыхалось вслух.

На что и как вы жили-были,

Какие боли, беды, были

Вмещались в ваши зеркала?

И родина или чужбина —

Кто бил точней из-за угла?

Вы все по тропке леденелой

Теперь ушли за горизонт —

Бесстрастный Блок,

Безумный Белый

И шляпой машущий Бальмонт.

И я черчу, сосредоточась,

Над Временем незримый мост

Среди великих одиночеств

К ночному блеску ваших звёзд.

Гроза в Братиславе

Послушай: под кровом чердачным

Свет лампы ходил ходуном,

И ливень выплясывал смачно,

По жести стуча каблуком.

В каком-то безумном экстазе

Рвал ветер полночную мглу,

И души князей Эстерхази

Роптали, столпившись в углу.

Я спутала век. Одиноко

Мне было в храмине чужой,

И сломанный зонт однобоко

Топорщился рядом со мной.

Не мог он сдержать эту силу,

Угрюмо ущербность тая, —

Такой же, как я – однокрылый,

И лишний такой же, как я.

Снежинка

Галине Нерпиной

Обжигаясь, тая, умирая,

Бабочкой, стремящейся в огонь,

От любви и нежности сгорая,

Упадёшь ты на мою ладонь.

О восьмиконечная, резная,

Хрупкая, почти что неземная,

Падчерица вечной мерзлоты,

Как сбежать от стаи ты решилась,

Невесомой, как тебе кружилось,

Как тебе срывалось с высоты?

Сколько от дождя до снегопада

Странствовала ты, моя отрада,

Капелька, хрусталинка, душа?

Как смогла в перерожденье вечном

Сердце от распада уберечь ты,

Воздухом разреженным дыша?

Где ещё меж тем и этим светом

От земли взлетающие летом

И к земле летящие зимой

Вдруг сойдутся в точке изначальной

Два пути несхожих и случайных,

Два летящих встречно – твой и мой?

Яркой вспышкой, нестерпимой болью

Расставанье мне проколет грудь.

…Я боюсь пошевелить ладонью,

Чтобы эту близость не спугнуть.

«В сумерках утренних на подмосковном шоссе…»

В сумерках утренних на подмосковном шоссе

Там, где сугробы застыли, синея и горбясь,

Жду, замерзая, когда по моей полосе

В гору поднимется медленно сонный автобус.

Вот он покажется, тусклые пяля глаза,

Шумно вздохнёт и замедлит свой бег по привычке.

Возле меня остановят его тормоза.

Лязгнув и кашлянув, он заспешит к электричке.

Я отогреюсь среди полушубков и шуб,

Куревом и чесноком надышусь до тошно́ты.

Уши заложит мотора усталого шум,

Однообразно заспорит с кондукторшей кто-то.

Вечная книга зачитана будет до дыр.

Сумерки эти едва ли в ней главное смыли:

Как не реален и призрачен утренний мир,

Как не реален и призрачен ты в этом мире.

Хрупок ледок, по которому жизнь моя вновь

Утром легко к твоему устремляется взгляду…

Жалостью я называла когда-то любовь.

Нежностью – надо.

Ветер над Гудзоном

Зачем ты случайному зову

Навстречу рванулась, строка?

Здесь ветер гудит над Гудзоном,

Гоня по воде облака.

Вот так и тебя он погонит,

Срываясь внезапно на свист,

Подхватит, закружит, обронит,

Забудет, как высохший лист.

Вернись! Твой роман с ним не вечен,

Вам вместе не быть никогда.

Он лишь со скитаньем повенчан

И рвётся незнамо куда.

К бумаге его не приколешь,

У ветра – особый резон.

Ты хрупкою рифмой всего лишь

Заденешь свинцовый Гудзон.

«В преддверье лета, в предвкушении сирени…»

В преддверье лета, в предвкушении сирени,

В высоких сумерках, где молча гибнут тени,

Где зверь готов смахнуть остатки лени

Ритмичными ударами хвоста;

Где в чащах спит голодный дух охоты,

Где так опасны рек водовороты

И дробная кукушкина икота

Отсчитывает годы неспроста, —

Там воздух над деревьями слоится,

Там всё острее проступают лица

Всех тех, кто так мучительно любим.

От нас совсем немного надо им:

Упоминанье имени, когда

На небе всходит первая звезда.

И, трогая свечи живое пламя,

Почувствовать, что нет границ меж нами.

«Живём, не разнимая рук…»

Живём, не разнимая рук,

Благословляя боль объятья:

Очерчен заповедный круг

Еще до таинства зачатья.

В нём осязаем каждый звук,

Священны имена и даты,

И чем теснее этот круг,

Тем нестерпимее утраты.

И потому в пути, в дому,

В лихие дни, в ночные праздники

Я не отдам вас никому —

Земного круга соучастники.

«Из сумрака запущенной квартиры…»

Памяти Ольги Заботкиной, балерины Мариинского (Кировского) театра, актрисы (Катя Татаринова в фильме «Два капитана»)

Из сумрака запущенной квартиры,

Сквозь зеркала, сквозь стены, сквозь гардины

Он проступает – призрак, образ, дух

Той женщины – красавицы, танцорки,

Которой и партеры, и галёрки

Рукоплескали, не жалея рук.

В балетной стати, в чуть лукавом взгляде,

В испанском ли, в цыганском ли наряде —

Но всё же петербурженка во всём,

То сдержана, то вспыльчива, то вздорна.

И тайно кровь барона Бенкендорфа

Блуждала в ней и жгла своим огнём.

Наследница изысканных портретов,

Детдомовка, блокадница, балетом

Лишённая тепла, одна, как перст,

Она в любви искала лишь защиты.

Её мужчины были знамениты,

И каждый для неё был – тяжкий крест.

А может, всё же крылась в том причина,

Что с ней жесток был любящий мужчина

Затем, что он не понимал одно

И гневался на женщину напрасно:

Бывает так, что красота бесстрастна,

А разбудить – не всякому дано.

«Всю жизнь – как по лезвию бритвы…»

Памяти Риммы Казаковой

Всю жизнь – как по лезвию бритвы.

Назад отводя локотки,

Ломала привычные ритмы,

Ловила движенье строки.

И в страстном сражении с ложью,

Её угадав за версту,

Одна, без страховки, без лонжи

Искала свою высоту.

И жизнь свою неудержимо

Сжигала, пока не сожгла.

Любима была, нелюбима.

Но главное всё же – была.

Но главное – не изменила

Ни сути, ни цели своей.

И всех, кто обидел, – простила.

И всё раздала из вещей.

И там, у Святого порога,

От плоти освобождена,

– Грешна ли? – услышав от Бога,

Покорно ответит: – Грешна.

И прежде, чем снова вернётся,

Иные освоит пути.

А нам ещё только придётся

Всё это однажды пройти.

А нам ещё словом и взглядом

Искать на земле её след

И видеть, и чувствовать рядом

Живой и немеркнущий свет

«Иным елей на сердце – гром оваций…»

Памяти Беллы Ахмадулиной

Иным елей на сердце – гром оваций.

Другим – в тиши плетение словес.

Но как стихам без голоса остаться,

Серебряного голоса небес?

Без – льдинкою царапавшего горло…

Без – тело распрямлявшего в струну…

Как он звучал торжественно и горько —

Я ни один с ним голос не сравню.

В нем были беззащитность и отвага,

И плачу я, наверно, оттого,

Что – вот стихи. Их стережёт бумага.

Но голос, голос! – не вернуть его.

«Скупей улыбки, встречи реже…»

Тамаре Жирмунской

Скупей улыбки, встречи реже,

Но всё же в сокровенный час

В кругу ровесников мы те же

И те же голоса у нас.

Мы пьём неспешными глотками

За то, что снова мы не врозь,

За лучшее, что было с нами,

За тайное, что не сбылось.

И блещут тосты, строки, взгляды,

И смех взрывается, звеня…

Лишь зажигать огня не надо.

Не надо зажигать огня.

Шестнадцать лет

Даниэлле

О это превращенье вечное:

Ещё не сброшен детства кокон,

Но бабочкой трепещет женщина

Во взгляде, в том, как вьётся локон.

Ещё и замкнутость и скованность,

И грусть, порой неодолимая,

Но видится сквозь замурованность

Та грация неповторимая,

Перед которой снег молитвенно

На землю падает усталую

И прикрывает нежно рытвины

Там, где её стопа ступала бы.

И я стою смущённо около,

И я смотрю, заворожённая,

Как крылья, влажные от кокона,

Расправленные, напряжённые,

Вот-вот свободою наполнятся,

Подхватятся её потоками,

И небом трепет их запомнится,

И звёздами, от нас далёкими.

И долго – в голосе ли, в жестах ли —

Пускай пребудет сокровенное:

То – изнутри – свеченье женское,

Во все столетия бесценное.

«А в парке ночном, когда запахи листьев остры…»

А в парке ночном, когда запахи листьев остры,

Меня окружают в молчании справа и слева

Сатир, проступивший в проломе дубовой коры,

И вросшая в ивовый ствол непорочная Дева.

Он рвётся к ней с дуба, спеленат, распят, одинок,

Запутавшись в космах, пробив древесину бесстыдством,

Весёлый Сатир, воплощенный соблазн и порок,

Пугающий Деву своим озорным первобытством.

Таинственно всё, что почти не реально на вид.

И жизнь многомерна, нам тьму превращений пророча.

Недаром под утро, потупившись, Дева молчит

И тёмный Сатир замирает лукаво до ночи.

Недаром так непредсказуемо сходятся в нас

И стыд, и порок, и гульба, и приверженность долгу.

Иначе зачем бы, зажёгшись в душе, не погас —

Огонь, без которого жить и темно, и без толку.

Иначе зачем бы жила в моём сердце вина

За всё, что случайно, к чему не подобрано слова,

За то, что до вдоха последнего обречена

Душа отзываться ночному запретному зову.

«…и никто не знает, чья это была вина…»

Выходит, что всю жизнь мы ждем убийства,

что следствие – лишь форма ожиданья,

и что преступник вовсе не преступник,

и что…

Иосиф Бродский. Посвящается Ялте

…и никто не знает, чья это была вина.

Просто воздух убийства в парадном заночевал.

Просто громко стучала о волнорез волна,

Просто чаечьи горла пронзительный ор порвал.

Впрочем, может быть, это отчаянья женский крик

По убитому, или страсти последний стон.

Всё сошлось в одно: Ялта. Сцена. Соблазн. Тупик.

И кровавый дрожит у страсти в руках пион.

Ну а там, где соблазн и страсть, там судьба – мишень.

Там случайно смерть из случайного бьёт ствола.

И какая разница, ночь это или день,

Если жизнь осталась, а страсть из неё ушла.

Там случайно всё: шахматист, капитан, Она.

Капитанский сын с парабеллумом. Не хотел…

На троих мужчин – выпадает одна вина,

Каждый – сам по себе.

Но один на троих прицел.

Кто из нас подспудно смерти своей не ждёт?

Кто идёт домой, подворотен не сторонясь?

И никто не знает, чья пуля его собьёт

И что между ним и убийцей всегда есть связь.

И за всеми словами, так резко рвущими слух,

Пантомима ломает и сводит за актом акт.

И не важно – чайка кричит

Или мечется Бродского дух.

Просто смерть бывает случайной.

И это факт.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!