Читать книгу "Что такое социализм"

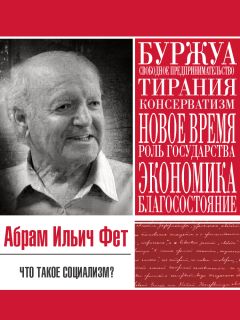

Автор книги: Абрам Фет

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Абрам Фет

Что такое социализм?

© А.И. Фет (наследники)

© ИП Воробьёв В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

* * *

Человеческая мысль и человеческое безмыслие выражаются словами. Когда-то Декарт сказал, что люди избавились бы от половины своих заблуждений, определив точное значение слов. Это одна из главных задач философии, но, как заметил один мыслитель нашего века, на философии лежит тяжкая вина перед XX веком. Доведём эту мысль до конца: вина современной философии в том, что её нет.

Но всё-таки кто-то должен выполнять общественно необходимую работу, которую в былые времена выполняли философы. Те, что берутся за эту работу, должны быть прежде всего независимы в своих суждениях. Поэтому нельзя предоставить её политическим деятелям и журналистам, которые служат определённому аппарату власти и мыслят в рамках вытекающих отсюда ограничений. Для них важно не значение употребляемых слов, а воздействие слов на публику, и они употребляют слова как условные раздражители для возбуждения желательных реакций.

Целью этой работы является выяснение понятия “социализм”. Я не имею в виду какое-нибудь формальное определение, потому что формально-логический подход не отвечает интересующему нас предмету. Такой подход не работает уже в физике, и чем сложнее рассматриваемая область явлений, тем меньше возможности формальных определений. В гуманитарных вопросах определения превращаются в объяснения. Кто этого не понимает, обращаясь к явлениям общественной жизни, тот всегда попадает впросак, как это случилось недавно с одним известным математиком, написавшим целую книгу о социализме[1]1

Речь идет о книге И.Р. Шафаревича “Социализм как явление мировой истории”, YMCA-Press, Paris, 1977.

[Закрыть]. Этот человек, принявший за образец государственный строй нашей страны, определил социализм как вмешательство государства в экономическую жизнь, после чего обнаружил социалистические учреждения у древних египтян и перуанских инков. Невольно вспоминается определение человека из древнего анекдота – “двуногое существо без перьев”, – на что мудрец ответил предъявлением ощипанного петуха. Я не стану заниматься подобными интеллектуальными развлечениями, а попытаюсь выяснить, что называли социализмом его первые энтузиасты, какие явления претендуют называться социализмом в наши дни, и есть ли в социалистических учениях что-нибудь ценное для будущего.

Общественные доктрины возникают из интересов определённых общественных групп. Очень наивны те, кто считают классы и классовые интересы изобретением марксистов: их изобрела история. Желающие в этом убедиться могут прочесть греческую историю Фукидида или флорентийскую историю Макиавелли; да и самые термины употреблялись задолго до Маркса, и я буду употреблять их по мере надобности, откуда вовсе не следует, что я марксист.

Молодые аристократы, тайно собравшиеся в Аргосе, составили заговор против победившей демократии и приняли присягу: “Клянёмся всегда быть врагами народа и причинять ему столько зла, сколько возможно”. Эти молодые люди защищали привилегии наследственной знати. Их противники выражали интересы граждан, стремившихся к тому, что мы называем представительным правлением. Всякий, кто читал исторические документы, знает, что враждовавшие между собой партии спорили не только из-за религиозных и философских расхождений, но в особенности из-за непримиримых интересов. Можно называть эти враждующие группы людей классами или как-нибудь иначе. Если нас интересует не терминология, а существо дела, то вся история заполнена борьбой партий, сословий или, если угодно, классовой борьбой.

В начале прошлого века социальное устройство Европы представляло собой причудливую смесь пережитков феодализма с новым промышленным укладом, который несколько позже стали называть словом “капитализм”. Аристократия, сохранившая от средневековья земельные владения и связанные с ними особые права, господствовала в Центральной и Восточной Европе – в Германии, Австрийской империи и России. В Западной Европе – в Англии и Франции – ей пришлось поделиться властью с буржуазией, хотя она и сохранила значительное влияние и престиж. Главным содержанием политической жизни была тогда борьба между двумя направлениями – консервативным и либеральным.

Консерваторы, как это видно из самого названия их доктрины, всегда хотели сохранить унаследованный строй жизни, доставлявший им положение в обществе и богатство. То и другое они получали обычно по наследству, а потому придавали важное значение своему происхождению. В основе их привилегий лежал, как правило, насильственный захват, но предок-захватчик изображался как герой, и ему часто приписывали божественное происхождение. Средневековые феодалы оправдывали свои притязания грамотами королей, некогда пожаловавших какому-нибудь предку ленное владение. Поскольку всякая власть происходит от бога, то и эти грамоты приобретали священный характер. Консервативная доктрина опирается не на логику, а на давность: дело в том, что давность владения во всех правовых системах цинично признавалась одним из источников права. Когда право сильного начали оспаривать, консерваторы могли только настаивать на том, что если бог терпит существующий порядок, то, стало быть, этот порядок справедлив. Легко понять, что такая аргументация обращается против владельца, когда он не в силах защищать свое владение, и консерваторы давно уже стали прибегать к другому доводу: они утверждали, что установившийся порядок гарантирует общественное спокойствие, а попытки его изменить могут вызвать ужасные потрясения. Поэтому, – стали они говорить в более близкие к нам времена, – если и необходимы какие-нибудь реформы, то надо производить их очень осторожно, чтобы не слишком задеть чьи-нибудь интересы.

Последовательнее была либеральная доктрина, выражавшая интересы буржуазии. Собственно говоря, эта доктрина была сформулирована первой, а консервативная возникла как реакция на неё; консерватизм не заботится о доктрине, пока ему ничто не грозит. Поскольку городское сословие происходило, в конечном счёте, от крепостных крестьян, либералы не придавали значения происхождению, полагая, что все люди имеют некоторые врождённые права, а потому должны быть равны перед законом. Это обосновывалось равенством всех смертных перед богом, общим для всех людей строением тела, общими потребностями и способностями. Но важнейшей ценностью для либералов была собственность, потому что они были буржуа. Они полагали, что собственность создаётся трудом человека, его бережливостью и предусмотрительностью, и, следовательно, в основе её лежит добродетель. Поэтому, – считали они, – собственность священна, и закон должен её охранять. Собственность является лучшей мерой способностей и добродетелей человека, а тем самым мерой его достоинства. Положение человека в обществе должен определять его имущественный ценз. Хозяйственная деятельность, создающая материальные блага и удовлетворяющая потребности людей, должна быть свободна от вмешательства государственных властей, от сословных ограничений и препятствий обычного права. Свобода хозяйственной деятельности есть одна из главных человеческих свобод; с нею связана свобода передвижения и выбора места жительства. Самое название либеральной доктрины происходит от латинского слова liber – свободный.

Как полагали либералы, все эти условия личной и хозяйственной свободы мог обеспечить только регулярный общественный контроль над государственной властью. Механизм такого контроля был создан ещё в древности и в Новое время успешно развился прежде всего в Англии; он состоит в том, что выбранные представители налогоплательщиков контролируют государственные доходы и расходы и тем самым весь ход государственных дел. В противном случае граждане вправе отказать государству в повиновении: “Налог без представительства есть тирания”.

Либеральная доктрина претендует на некоторую рациональность и, по существу, не нуждается в санкции религии. Поскольку первоначальные успехи буржуазного общества были связаны с этим мировоззрением, ему нередко приписывается благосостояние современного Запада, а некоторые видят в нем нечто вроде последнего слова общественного развития. Есть и такие, кто считает либеральную доктрину формулировкой научных закономерностей развития общества. Наконец, в нашей стране многие полагают, что жизнь современного западного общества и в самом деле определяется принципом либерализма.

В действительности дело обстоит не так просто. Свободное предпринимательство в неограниченной форме никогда не существовало. В Средние века производственную деятельность регламентировали цехи, а в Новое время – государственные и узаконенные государством монополии; всегда существовали налоговые привилегии и таможенные барьеры. В наше время государственное регулирование стало общим правилом западной экономики, и установившаяся структура производства и распределения оставляет не так уж много места для свободной игры производительных сил. Но не будем настаивать на этих исправлениях в начале нашего исследования. Отложим их до надлежащего места и признаем, что либеральная доктрина сыграла в истории европейской цивилизации важную и благотворную роль. Она не только послужила обоснованием раннего капитализма, но способствовала освобождению человеческого духа от средневековых шаблонов мышления и чувствования, созданию независимой человеческой личности. Она уничтожила клеймо рождения, делавшего человека чем-то вроде клетки социального организма, лишённого самостоятельного существования вне своего сословия, своей расы и религии. Она развила в человеке небывалую активность, направленную на достижение земных, разумно постижимых целей. И по сей день либеральная доктрина может быть источником вдохновения для наций, изнывающих под игом тоталитарного государства.

Но восхваление либерализма – не моя задача. Он переживает теперь некоторое возрождение на Западе, где его, парадоксальным образом и вопреки истории, стали называть неоконсерватизмом. У нас же преклонение перед идолом частного предпринимательства является актом отчаяния, бегством из идейной тюрьмы, где нас держали семьдесят лет; естественно, хочется бежать из неё по старой проторённой дороге, избегая всяких неожиданностей. Как выразился один современный сатирик, выход бывает обычно там, где когда-то был вход.

Что и говорить, по сравнению с нашим сюрреалистическим миром запрещённой инициативы обыкновенный, честный капитализм кажется раем. По сравнению с нами у них мир изобилия, царство свободы. Можно подумать, что наша единственная проблема – стать похожими на них, потому что мы дошли уже до того, что просто не можем быть сами собой.

Но столетие назад Россия шла к обыкновенному европейскому капитализму. И вот оказывается, что лучшие люди нашей страны вовсе не хотели такого исхода, отворачивались от европейского благополучия и мечтали о какой-то другой жизни. Можно сказать, конечно, что мы умнее наших предков; умудрённые опытом, мы знаем, что выше лба уши не растут, что надо примириться с нынешним западным капитализмом как с последним словом истории. Можно сказать также, что нынешний Запад не является идеальным обществом, но заключает в себе возможности дальнейшего развития, что надо попросту вернуться к исходной точке пройденного пути и пойти в ногу со всеми к некоей идеальной цели. Вряд ли эта последняя перспектива найдёт у нас много сторонников. Доверие к идеальным целям упало у нас так низко, что открыто провозглашать их могут одни попы. У попов идеальная жизнь – на том свете, и это вполне респектабельно, хотя, разумеется, никого не интересует. Искать же какие-нибудь идеалы в земной жизни считается просто неприличным: мы, не верующие ни в бога, ни в самих себя, такого права за человеком не признаём.

Оставим пока вопрос об идеалах и присмотримся к нынешнему Западу. Может быть, там и вправду устроилось наилучшее общество, какого можно желать на Земле, и остаётся только смириться с его неизбежным несовершенством? В самом деле, не доказано, что можно добиться чего-нибудь лучшего, а всё, что было раньше, представляется ещё худшим. Кто хотел бы вернуться к древности, с её рабством и бесконечной резнёй? Кто хотел бы вернуться к Средним векам, с их суевериями, пытками и эпидемиями? Не следует ли скромно признать, что дальше идти некуда, и остановиться на достигнутом?

* * *

Но остановиться нельзя, потому что нынешнему западному обществу грозит гибель. Об этом предупреждали многие мыслители, а были и такие, кто увидел опасность очень давно. Западное общество потеряло духовную и нравственную основу своего существования. Его основой была религия.

Христианская религия создала европейскую культуру из смеси варварских племён, осевших на развалинах Рима. Она выработала новый тип человека, способного к углублению в себя, к теоретической деятельности. Очень долго эта деятельность не приходила в противоречие с религией, направляясь на пути богословия. Но в XVI и XVII веках объектом этой деятельности стала природа – внешний мир природы, вместо внутреннего мира человека. Так возникла наука. Зачатки науки были ещё в древности, но тогда она не имела практического применения, потому что рабство доставляло дешёвую рабочую силу, и не было надобности в машинах. Христианство сделало невозможным полное порабощение человека, использование его как рабочего скота. Христианское учение о равенстве людей перед богом защитило человека от такого крайнего злоупотребления. В этих условиях могли развиться технические применения науки. Начиная с XVIII века, техника стала изменять образ жизни европейцев. Европа, бывшая деревенской цивилизацией, превратилась в городскую.

Одновременно с этим происходили глубокие изменения в уме европейцев. Наука подорвала веру в сверхъестественные явления, в чудеса, лежавшие в основе религии, а затем веру в бога. Она предложила взамен их свои собственные, рукотворные чудеса, более скромные, чем мифические чудеса Христа и святых, но зато регулярно производимые с помощью приборов и машин. Таким образом, наука, возникшая на почве христианской культуры, в уме человека, созданного христианской культурой, вступила в конфликт с религией, из которой эта культура возникла. Но сама наука не способна породить новую культуру. Наука не ставит перед человеком никаких целей, а только доставляет ему средства для достижения его целей.

Цели культуры вырабатываются не наукой, а традицией этой культуры. Они превращаются в религиозные учения, мифы, принятые ценности. Традиция утверждает в обществе цели, к которым следует стремиться, и “заблуждения”, которых следует избегать. В христианской культуре ценностями человеческой жизни были спасение души и направленная к нему праведная жизнь на земле, а заблуждениями были грехи по отношению к богу и ближним. Эти цели и заблуждения недоказуемы, они не имеют отношения к науке, а усваиваются в детстве, из культурной среды. Они так же нерациональны, как физические признаки, характерные для биологического вида; и точно так же, как эти признаки способствуют сохранению вида, ценности культуры способствуют её сохранению. Аналогию между развитием культуры и эволюцией вида подчёркивает Конрад Лоренц. Эта аналогия доставляет полезную модель для понимания истории культуры, но, разумеется, аналогия – никоим образом не тождество.

Развитие культуры, как и эволюция вида, связано с постепенным изменением признаков. В биологическом случае признаки, передаваемые по наследству, меняются скачкообразно, вследствие дискретных изменений генетического материала, так называемых мутаций. Мутации вызываются физическими факторами внешнего мира – тепловым движением молекул, излучением и другими случайными причинами. Они приводят к сравнительно небольшим изменениям в строении тела или в поведении организма; слишком большие изменения летальны, то есть устраняются уже на эмбриональной стадии. Изменения, полезные для сохранения вида, закрепляются отбором. Таким образом, эволюция вида представляет собой постепенное накопление мелких изменений, осуществляемых посредством небольших дискретных переходов. По-видимому, сохранение в потомстве резкого мутационного скачка в естественных условиях невозможно. Баран с уродливо укороченными ногами может положить начало новой породе лишь с помощью скотовода, заинтересованного в сокращении расходов на изгороди. Если и есть исключения из такого правила, то их надо искать в двух самых загадочных явлениях природы – возникновении жизни и человека. Но, может быть, и эти явления удастся свести к небольшим последовательным мутациям.

Развитие культуры также включает небольшие дискретные изменения, аналогичные мутациям. Такую роль играют технические изобретения, усовершенствования в организации и управлении, влияние отдельных выдающихся личностей, в последние столетия также научные открытия. Но, в отличие от биологических видов, культуры подвергаются также революционным изменениям, резко меняющим их облик. В природе встречаются, конечно, геологические и климатические катастрофы, но биологический вид либо переносит такую катастрофу без существенного изменения признаков, либо погибает. Никакой вид не может выдержать изменения, подобного происшедшему с Россией за три года революции и гражданской войны. Здесь биологическая аналогия отказывается служить, поскольку культуры способны к резким, драматическим изменениям. Революционные изменения – это завоевания и собственно революции. Важно заметить, что временны́е масштабы развития культуры весьма сжаты по сравнению с биологическими. Время существования вида измеряется миллионами лет, а культура живёт несколько тысяч лет, иногда несколько сот. Революционные преобразования культуры могут занять промежуток в несколько десятилетий или даже в несколько лет. Необычайная пластичность культур по отношению к революциям связана, по-видимому, с иным механизмом наследственной передачи признаков поведения: в биологии это генетическая передача, когда наследуются либо сами способы поведения, либо способы обучения потомства; в обществе к этому прибавляется культурная передача, программируемая традицией. Культурный механизм наследственности составляет, пожалуй, наиболее отчётливое различие между животным и человеком.

Я не буду здесь говорить о возникновении христианской культуры, которое было, конечно, глубокой революцией, изменившей лицо античной цивилизации и цивилизации варварских народов Европы[2]2

Мы не делаем различия между терминами “культура” и “цивилизация”, употребляя оба термина без всяких ценностных оттенков.

[Закрыть]. Христианская культура медленно эволюционировала в течение Средних веков. Самое понятие “Средние века” связано с первой фазой христианства, которую можно было бы назвать “католической” (а в Восточной Европе “православной”). Переход к следующей фазе был подлинной революцией. Он произошёл в XVI и XVII столетиях и был вызван развитием в христианской культуре духа исследования и критики. В области самой религии это привело к Реформации, а в эмпирической деятельности – к появлению науки и техники. Спорят о том, с какого года начинается Новое время. Вряд ли таким водоразделом является 1492 год – открытие Америки, – потому что Америку открыли вполне средневековые люди, принадлежавшие к одной из отсталых наций Европы. Если искать более убедительные даты, то можно отметить 1517 год, когда Лютер начал реформацию в Германии, и 1687 год, когда вышла книга Ньютона “Математические принципы натуральной философии”. Это были две последовательные революции, переменившие лицо европейского человечества: явление Реформации и явление Науки.

Новое время создало то, что мы называем “европейской цивилизацией”. Эта цивилизация отличается от всех предыдущих уникальной особенностью: способностью к сознательному изменению собственными силами; это изменение обозначается словом “прогресс”. Все предыдущие цивилизации были, в некотором смысле, статичны; хотя они медленно менялись, но, по-видимому, не замечали этого изменения и, во всяком случае, не осмысливали его значения теоретически. У каждой цивилизации прошлого был свой культурный идеал, и этот свой “золотой век” она помещала в мифологическом прошлом. Считали, что “нынешнее” общество представляет уже продукт некоторого упадка, и традиция была единственным мерилом текущего положения дел. У христианской культуры средних веков идеалом была некоторая конструкция “первоначального христианства”, каким оно было во время Христа, апостолов и первых христианских общин. Новая фаза западной культуры создала новую философию истории. По этой концепции “золотой век” находится не в прошлом, а в будущем, и общество не статично, а динамично. Оно вовсе не обречено медленно ухудшаться, оглядываясь на доблести мифических времён, а способно активно улучшаться, ставя себе сознательные цели. Это и есть “прогресс”. Идеальное общество будущего при этом искусственно конструируется, точно так же, как идеальное общество прошлого в прежних культурах. Но раньше идеализация ограничивалась материалом традиции. Греки не видели никаких возможностей общественной жизни, кроме нескольких известных им форм существования полиса – города-государства; их философский пессимизм выразился в концепции вечного циклического повторения этих форм. Соответственно этой философии, историческая практика греков и индийцев была, по существу, пассивна: им не приходило в голову, например, создание единого греческого государства в виде монархии или федерации республик, и даже естественные идеи защиты эллинской культуры от варварства и её распространения среди варваров, едва возникнув, стали орудиями внешнего господства. Точно так же, христианское средневековье не могло выйти из заколдованного круга освящённого религией феодализма, с папой и императором во главе. Новая философия истории была, напротив, оптимистической и активной. Нетрудно понять, что задатки такой философии содержались уже в самом христианстве, где возникла идея “подражания Христу”, рассматриваемому как идеал человека. Стремление к этому идеалу открывало перед человеком безграничное поле совершенствования, поскольку это было стремление уподобиться божеству, в предельном выражении – стать богом. В отличие от прежних цивилизаций, идеал здесь был не только в прошлом, но и в будущем, поскольку ожидалось второе пришествие Христа. Тем самым человеческому роду предстоял строгий экзамен.

Идея прогресса чрезвычайно ускорила развитие западной культуры. Орудия такого ускоренного развития доставила наука. Наука привела также к пересмотру религиозной традиции, значительные элементы которой были неприемлемы для выработанного наукой критического сознания. Постепенно исчезла вера в дьявола и его приспешников, прекратились преследования ведьм и колдунов. Была подорвана вера в чудеса, несовместимая с убеждением в закономерности явлений природы. Самое понятие сверхъестественного (то есть некоторого мира явлений, сосуществующего с чувственно познаваемым миром, но недоступного нашим чувствам и открывающегося лишь специально подготовленной фантазии) стало казаться произвольным продуктом воображения, несовместимым со здравым смыслом и достоинством человеческой мысли. Таким образом, дух критического исследования уничтожил веру в сверхъестественные ценности христианства. Но самый этот дух, совершенно не свойственный предшествующим цивилизациям, был продуктом христианства, с его углублением во внутренний мир человека, с его интроспекцией, его духовностью, его отрешённостью от грубой действительности, наконец, с его богословием, не имеющим аналога ни в какой другой предшествующей религии. Многие полагают, что наука была решительной противоположностью богословия, что она просто упразднила богословие как бессмысленное мудрствование о несуществующих предметах. В действительности это мудрствование, хотя и направленное на воображаемые объекты, было школой человеческого ума, подготовившей его к абстрактному мышлению. В рассуждениях схоластов содержались уже начатки нашей логики и теории множеств. Без сомнения, только в уме, подготовленном христианством, могла родиться наука. И наука уничтожила веру в бога.

Означает ли это, что наука убила религию? Верно ли, что между наукой и религией существует непреодолимое противоречие? Если понимать под религией её “сверхъестественный” слой – веру в бога, в бессмертие души и чудеса – это безусловно так. Учёный, воспитанный в религиозных убеждениях, то есть подсознательно усвоивший их в детстве, может совмещать их со своей научной работой путём каких-нибудь софизмов. Ньютон, всю жизнь остававшийся верующим, чувствовал себя обязанным ввести в свои Principia аксиому: “Вездесущие божие не оказывает сопротивления движению тел”. Иначе говоря, его беспокоил вопрос, почему планеты могут двигаться по своим орбитам почти неограниченно долго, не затрачивая энергию на трение о бога. Павлов был с детства истово верующим православным и держал у себя дома целый иконостас[3]3

И.П. Павлов, сын священника, действительно был воспитан в православной вере, но уже в духовной семинарии стал, как очень многие семинаристы, неверующим. Тем не менее он регулярно ходил в церковь и держал дома иконы, так как с детства любил церковное пение и не хотел огорчать жену, которая была очень религиозной. После революции Павлов выступал в защиту верующих, подвергавшихся преследованиям, и демонстративно крестился на каждую церковь. Все это и породило легенду о том, что он всю жизнь оставался “истово верующим”.

[Закрыть], но в лаборатории был строгим материалистом, запрещая своим сотрудникам даже простые антропоморфизмы: нельзя было говорить, что “собака чувствует”, или “собака хочет”. Трудно понять, как совмещаются такие вещи, но религиозное воспитание не оставляет человеку другого выхода. В социальном смысле, однако, одно убеждение вытесняет другое, и религиозное воспитание постепенно выветривается: в XIX веке, представляющем собой высшую точку западной цивилизации, учёные уже сплошь неверующие.

Упадок религии на Западе – очевидное явление. Уже невозможно найти желающих посвятить себя духовной карьере, духовные семинарии и теологические факультеты влачат жалкое существование. Всё чаще закрываются церкви, не собирающие публики даже в дни больших праздников; пустуют знаменитые соборы. Люди по-прежнему причисляют себя к какой-нибудь разновидности христианства, платят небольшие взносы в церковную кассу, но статистика показывает, что лишь небольшое меньшинство регулярно посещает церковь, а подавляющее большинство появляется там лишь по случаю венчания, рождения детей или похорон. Серьёзное отношение к религии сохраняется лишь на периферии христианского мира, среди недавно обращённых африканцев и индейцев Южной Америки, а также в так называемых “социалистических странах”, где религия долго преследовалась и стала убежищем всех видов отчаяния. Впрочем, в ближайшей православной церкви вы можете сделать наблюдения, скептически настраивающие в отношении перспектив нашего религиозного возрождения: церкви наполняются лишь в большие праздники, да и то главным образом старушками.

Вера в бога поддерживается принятыми обычаями и, особенно в Соединённых Штатах, обязательным казённым лицемерием; но на практике люди давно уже не принимают бога в расчёт при ведении своих дел. Теперь даже трудно представить себе, что религия когда-то имела для людей серьёзное, а не только номинальное значение. Всевозможные сектанты и мудрствующие на религиозные темы ищут способы сохранить некоторое душевное удовольствие от религиозного общения, не принося в жертву существенные для них бытовые привычки, в особенности общепринятый половой разврат.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!