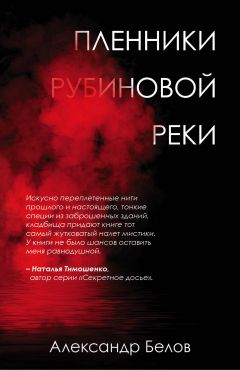

Читать книгу "Пленники рубиновой реки"

Автор книги: Александр Белов

Жанр: Ужасы и Мистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Александр Белов

Пленники рубиновой реки

В оформлении обложки использована фотография:

© getgg / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Далекое прошлое

Лодка легко соскользнула с песчаного берега, упруго оттолкнулась от воды, приняв тяжесть ступившего в нее человека. Река спокойная, точно и нет в ней движения, застыла как в лютый мороз, лишь чернотой своей выдает – не лед то, наступишь, вмиг в пучину затянет.

Восточная сторона уже заискрила охристыми бликами – скоро рассвет. Только солнце сегодня ему не друг, а враг. Потому и кутался он теперь в серый балахон, трясся точно упырь, почуявший приближение собственной гибели.

Весло плеснуло по черной глади так громко, что он, вздрогнув, начал озираться по сторонам – не заметил ли кто? Не услышал ли? Нужно быть осторожнее, если он хочет провести все так, чтобы уже никто не смог помешать. Сегодня исходил он из жизни прошлой, о другой он и не знал, в жизнь новую, пока неизвестную, оттого и страшную. Да только тянуло его к новому берегу пуще неволи, никакого спасу нет от зуда, который в голове поселился: ни спать не дает, ни есть.

Новый взмах весла. Он даже похвалил себя за умение – звука почитай никакого, а лодку оттолкнуло от воды так, будто трое на весла насели.

А солнце меж тем уже подсматривает из-за горизонта, грозит первым лучом. Вон уже и блики по водной ряби стелются.

Он отпрянул от края лодки.

Не успело еще светило небесное до земли дотянуться. Неоткуда здесь свету взяться. Отец настоятель говорил – то мавки забавляются. Кто поглупее да алчностью наполнен, решит будто сокровище нашел, а знающий-то попробует спасти того, кто со дна поднимается. Правда, не удавалось пока ни одному ничего из названного. Потянешься к пятнышку яркому, только ладонь в темноту опустишь, как тут же хваткие пальчики за запястье сцапают да утащат. А там уже и косточек не найти. Мавки – кровожадные, сперва поиграют с обреченным, опосля хватку ослабят, мол, плыви добрый человек, мы не держим. А куда плыть-то, коли до прозрачного спасения над головой целая пропасть?

Бывало и сжалится нечисть, сразу обреченному шею свернет. Но все равно отпустит, и тело, душой влекомое, к поверхности поднимется. Для мавки свет души человеческой хуже меча разящего. А коли душа праведная, так и весь выводок извести можно. Вот и отпускают они душу-то, пущай летит, она тварям богомерзким без надобности. Пока дух от тела отделяется, мавка очи ладошками прикрывает, а по воде искры пляшут.

Впору бы перекреститься, да там, куда он теперь держал путь, знамение такое не приветствуется. Отвернулся он от Господа, значит, и помощи просить не имеет права.

Рука нырнула за ворот, выудила нательный крест. Простой совсем, медный, хоть и блестит на солнце отполированными гранями. Ему бы хоть разок на блеск тот глянуть, может и повернул бы обратно, передумал бы совершать задуманное. Но солнце сегодня было его врагом. Лютым и непримиримым. Потому, наверное, и пряталось, не спешило показываться.

Только лишь проклятые мавки освещали его путь.

Веревка, на которой висел крест, натянулась, впиваясь в шею, и лопнула, не выдержав натяжения. Он все же посмотрел на крестик в раскрытой ладони, а после не раздумывая швырнул его в воду. Даже не заметив, что на оборванной веревочке болталась уже засушенная птичья лапа, а вовсе не его медное сокровище.

Прислушался.

Не было ни криков, ни визга обожженной святым распятием нечисти. Может, врал ему настоятель и нет никакой темной силы? Он-то дурак, окромя монастыря, ничего же не видел. Верил всему сказанному, жил по Писаниям.

Так, если нечисти нет, выходит, и греха никакого не будет?

Ох и развеселила его эта мысль настолько, что он сам едва не свалился за борт лодки, встав во весь рост не таясь. Водятся в реке мавки или они только в озерах селятся, то ему неведомо.

А проверять не станет!

Чего доброго, ощутит на запястье холодные пальчики…

Лодка постепенно набирала ход, вода из черной превращалась в буро-зеленую, а солнце лениво показалось почти наполовину. Монастыря отсюда уже не видать, и можно было податься поперек, а не плыть вдоль берега, но что-то его держало у родной земли, не давало свернуть.

Вдруг лодку качнуло со стороны носа, будто кто-то потянул ее на себя. Сердце зашлось в лихорадке, но сразу отпустило, когда он понял, что стало тому виной. Крупный ворон уселся на край, склонил голову вбок, наблюдая. Лапы поджаты, крылья торчат в стороны, но не улетает, сидит.

– Сгинь, нечисть! – махнул он рукой, едва не выронив весло.

Ворон оттолкнулся, взлетел. Сделал круг над его головой и камнем рухнул в воду, подняв брызги.

– Вот же бес пернатый!

Он сплюнул за борт лодки, посильнее ухватил весло, звякнувшее в проржавевшей уключине. Хотел уже продолжить грести, да вода сделалась гуще дегтя. Неужто мавка и впрямь уцепилась? Тут уж не до смеха ему стало. Ноги задрожали, ослабнув. Он рухнул на колени, не почувствовав боли, хотя и бухнулся о деревянное дно хорошенько. Занесенная по привычке ко лбу рука повисла безвольной плетью. И то ли в глазах потемнело, то ли солнце за тучу зашло, да только вода в реке вновь почернела, а на лодку со всех сторон посыпались дробные удары, точно кто-то молоточком простукивал.

Кое-как добрался он до края, в воду глянул и едва чувств не лишился. Всюду, сколько хватало обзора, реку покрывали вороньи тела. Они извивались и корчились, выворачивали шеи, от чего те с хрустом ломались и из раскрытых клювов вытекала черная, густая кровь.

Как только отнявшаяся рука вновь обрела чувствительность, он схватил весла, налег изо всех сил и… лодка легко поддалась.

Не было больше воронов. Солнце полностью выбралось из-за темной линии горизонта, умывая лучи в речной прохладе.

– Померещилось, – стирая испарину со взмокшего лба, прошептал он. – Померещилось и не было ничего. – И повторил уже более уверенно: – Конечно – не было!

Он правил лодку к тому берегу, где ждала его новая жизнь, и не видел, как на оставленном берегу седовласый, но крепкий старец отбросил в сторону не нужное ему больше тельце вороненка.

Тринадцать лет назад

Повешенный был на своем месте, раскачивался в петле точно на качелях и, кажется, смотрел с усмешкой. Хотя, какая усмешка, если лица у него не было вовсе – только бледной кляксой, размытое пятно. Эта неестественная белизна пугала, выделяясь в кромешной тьме. Складывалось ощущение, что, кроме нее и покойника, болтавшегося на веревке, конец которой терялся в клубящейся темноте, не существует больше никого и ничего.

Даже собственные ладони увидеть никак не получалось, в то время как голос в голове настойчиво твердил о необходимости сделать это немедленно. Голос оставался единственным проводником в этом ледяном мире, ставшем вместилищем ее личного кошмара.

Ей потребовалось немало усилий, чтобы шевельнуть одним пальцем, она не видела, просто чувствовала, так оно и есть.

А голос постепенно затухал, тишина сильнее давила на барабанные перепонки, в висках набатом пульсировала кровь.

Было холодно и страшно.

Так случалось всякий раз, когда она возвращалась в это место, где будто попадала в фильм, который видела много раз и выучила наизусть каждую сцену. Изменить хоть что-то невозможно, ведь фильм уже снят и остается одно – наблюдать за происходящим на экране. А поверить в то, что фильм – просто выдумка, никак не получалось. Она хотела представить, как раздастся голос режиссера, оповещая об окончании работы, погаснут софиты, актеры смоют грим, сдадут костюмы, чтобы снова жить своей обычной жизнью. Представить тоже не получалось, ведь она уже находилась внутри собственной головы, откуда был лишь один выход – в кошмар реальный и осязаемый.

Сценарий написан не ею, пойти против него не получится. И хотя голос заставлял верить в обратное, она сдалась.

Как обычно.

Покойник тем временем дернул головой: неудобно ему в петле, туго. Непослушные руки, с нереально длинными пальцами потянулись к веревке в бесплодной попытке, если не освободиться, то хотя бы ослабить узел. А с соседней ветки за его манипуляциями спокойно наблюдал крупный ворон, зыркая налитыми мутной белизной глазами.

Внезапно к страху от близости монстра прибавилось еще кое-что – ощущение постороннего присутствия. Сколько раз она возвращалась сюда и ничего не чувствовала, кроме проникающего, казалось бы, под кожу холода. А вот теперь появилось нечто новое. И это новое пугало куда сильнее, оставаясь невидимым и неуловимым. Краем глаза она заметила быстрое движение: кто-то или что-то кинулось в сторону и замерло у нее за спиной.

Голос в ее собственной голове делался все тише. Она изо всех сил хваталась за ускользающие слова, понимая, что снова не справилась.

Не смогла.

Струсила.

Голос дрелью буравил лоб, наматывая на спираль сверла обрывки самообладания, требовал посмотреть висельнику в лицо-кляксу, что у нее почти получилось.

Малодушное «почти» заскребло острым когтем по черепу изнутри, захотелось сжать виски, раздавить боль точно спелую ягоду, чтобы услышать упругий хлопок, а после размазать подушечками пальцев липкий сок. У нее почти получилось.

Снова почти…

И получилось бы, если бы покойник не начал вдруг трястись в конвульсиях, верещать на всю округу.

От этого пронзительного крика кровь в жилах моментально выстыла, забрав последние крупицы тепла. Страх сковал тело, заморозил мысли. Барабанные перепонки напряглись до предела. Наверное, поэтому звук лопнувшей веревки она уже не услышала. Увидела только как мертвое тело, продолжая извиваться и трястись, упало на землю. Хрустнули, ломаясь, мертвые кости.

А после тишина накрыла все вокруг непроницаемым куполом.

Она уже решила, что все закончилось, когда сложившийся в нелепой позе покойник сперва шевельнулся, а потом встал на четвереньки и пополз в ее сторону. На его длинной, тощей шее болталась грязная петля, словно созданный каким-то безумным кутюрье галстук.

Она хотела сделать шаг назад, но едва не упала – нога в кроссовке по щиколотку ушла в вязкую топь. В нос ударил гнилостный запах. Ледяная вода тут же хлынула в обувку, отогнав на мгновение липкий морок. Почувствовав неожиданный прилив сил, она дернулась. Топь с влажным чавканьем выпустила ногу из захвата, оставив при себе в качестве трофея новенькую кроссовку.

Развернулась, чтобы убежать, но уже в следующую секунду оказалась в жестком захвате чьих-то рук. Бестолковая попытка вырваться ни к чему не привела. Нужно вспомнить, как выйти отсюда. Она точно знает как.

Или знала?

В голове оказалось пусто, будто там пропылесосили. Она почти физически чувствовала напряжение мозга, казалось, он пульсирует, увеличивается в размерах, но это не помогло – ни единого нужного воспоминания. Стало не просто страшно, ужас окутал ее плотным, непроницаемым коконом, постепенно сжимаясь, заставляя внутренности собраться в тугой ком.

Не понять уже: кто или что держал ее, шептал неразборчиво на ухо, гладил по щеке ледяными пальцами. Даже оживший покойник замер и наблюдал. Тень, скрывающая его лицо, медленно сползла, осыпаясь пеплом на землю. Еще немного и можно было увидеть…

…И вот, когда тень ушла с мертвого лба, пространство разорвал громкий голос с приказом проснуться…

1

– Опять уходишь? – Мать стояла в дверном проеме кухни, пока Вера, согнувшись в три погибели одной рукой натягивала туфли, а другой пыталась удержать слетающую с плеча сумку. – Сегодня же выходной, ты обещала съездить к Мишке в больницу. Да брось ты свою сумку, оденься нормально!

– Мам, у нас экстренная съемка. – Вера ненавидела оправдываться, но с матерью такое приходилось делать очень часто. – Не все актеры могут приехать в назначенные даты, кого-то доснимаем отдельно. Сегодня очень важный день, а наш режиссер не любит, когда опаздывают.

– Ты с ума сойдешь со своими колдунами! – Она подошла к Вере, но помогать не спешила, просто наблюдала, как та справится. – Неужели нельзя было устроится в какую-нибудь кулинарную программу? Какого ляда тебя понесло в этот вертеп?

– В вертепе, как ты выразилась, мама, очень хорошо платят. А колдуны там ненастоящие и бояться их не стоит.

– Я и смотрю: ты по ночам вскакиваешь после своих ненастоящих. – Мать все же поддержала ее под руку. – Таблетки хоть принимаешь?

– Спасибо, мама. – Вера распрямилась, сдула со лба челку. – Принимаю.

– Ладно уж, иди. На обратном пути купи хлеба и сок Мишке, я сама завтра отвезу. Тебе же некогда.

Мать развернулась, дав понять, что разговор окончен, а Вера с трудом удержалась от грубости. Она даже не знала вернется ли сегодня ночевать. Ее работа всегда непредсказуема. И мать понимала, что все именно так, но все равно стояла на своем.

– Нет мест! – водитель маршрутки, усталый дядька, махнул рукой и нажал кнопку на приборной панели.

Автоматическая дверь поползла в сторону, отсекая Веру от пассажиров, которым повезло подойти на минуту раньше. Люди отворачивались, стараясь не смотреть на нее, будто ощущали вину за то, что ей придется остаться здесь одной.

В груди переворачивалась ярость, невысказанная злоба не давала нормально дышать, и Вера, испугавшись, что сейчас просто возьмет и задохнется, сделала несколько глубоких вдохов. Она не дышала, а пила прозрачный воздух жадными глотками.

Майский микс из воспоминаний о недавней зиме, замешанных на крылатых ожиданиях грядущего лета, пьянил и кружил голову. Буквально на миг Вера почувствовала себя счастливой, уносясь мыслями туда, где не было болезни брата, где мать встречала ее по утрам улыбкой, а не сочувствующей гримасой с оттенками вины и осуждения одновременно.

Она хорошая женщина – ее мама. Но даже самые хорошие люди порой забывают о том, кто они такие, столкнувшись с жизненными испытаниями. И хорошие не становятся плохими, они по привычке стараются соответствовать ожиданиям других. Если от них ждут озлобленности, они просто не могут поступить иначе. Не могут, и все тут. Даже не помня своей сути такие люди не изменяют ей.

Вера не любила себя жалеть. Если начать, остановиться уже не получится. Она попробовала однажды и запомнила те ощущения: перед ней открылась зияющая пустотой пропасть, в которую Веру влекло необъяснимое чувство легкости и безмятежности. Пропасть ни в чем ее не обвиняла, она приглашала провалиться в нее, укутаться черной невесомой ватой, клочьями торчащей из разверстой пасти.

Вера уже почти решилась, когда на периферии зрения появилась мать. Домашний халат, в который она никогда не позволяла себе облачаться, потому как считала подобные туалеты уделом опустившихся на дно домохозяек, болтался на ней застиранной тряпкой. Дешевый, расписанный некогда яркими алыми драконами, теперь он был застиран до такого состояния, что мифические твари стали похожими на серые шланги, сваленные на заброшенной стройке. У ее матери не было такого халата и не могло быть.

Вера завертела головой, она хотела увидеть брата. Он ведь должен быть здесь. Он не бросит мать. Обязательно выйдет из больницы и станет жить как прежде. Его болезнь – это ведь не навсегда. Но его нигде не было. Только полные тоски глаза смотрели на Веру.

Мать ее осуждала? Возможно. Дети рождаются, чтобы в будущем стать поддержкой и опорой для своих родителей. Опора не должна ломаться – только гнуться. Опора не жалуется, хотя и скрипит натужно. Вера не могла быть такой опорой, ведь она уже, кажется, сломалась.

Пропасть увеличивалась, урчала сытой кошкой, а рваные ватные комья уже лежали у самых Вериных ног.

Мать в застиранном халате развернулась и пошла прочь. Ее сгорбленная спина служила молчаливым укором. Нарисованный дракон шевельнулся, шелестя выцветшей чешуей, обвил талию женщины, подмигнул загадочно и прикрыл некогда янтарно-желтые глаза.

Вера разозлилась. На мать, на брата и на чертова китайского дракона с его хитрым прищуром. Она разозлилась на себя за то, что даже не смогла шагнуть в пропасть, где после короткого падения ее ждал бы покой. Неужели она не заслужила покоя?

Всего одна ошибка, допущенная в прошлом, не могла потянуть за собой вереницу несчастий, которым и конца не видно.

Не могла, но тянет.

И теперь Вера едет в призрачном поезде, у которого нет остановок; призрачный проводник не принесет чай и не предложит свежее белье. В поезде нет машиниста и нет других пассажиров, кроме нее. По пролетающим полустанкам бродят призраки прошлого, тянут длинные руки к вагонам, тут же одергивая их.

Даже призраки боятся!

Так почему не может бояться Вера? Почему она должна быть сильной и терпеть?

Звук автомобильного клаксона толкнул Веру в грудь.

– Идиотка, куда выперлась?!

Вера не сразу поняла, что кричат на нее. Оказалось, что она вышла на середину дороги и просто стояла, не обращая внимания на проезжающие машины. Она не помнила, как оказалась здесь. Неужели настолько крепко задумалась, что не увидела, какой опасности подвергла себя? И не себя одну. Из-за нее могли пострадать и другие люди: водители и их пассажиры.

– Извините, – пролепетала Вера, понимая, что ее не услышат, но ничего другого в голову ей не пришло.

– Уйди ты уже с дороги, овца! – орал все тот же водитель. А Вера даже не нашла в себе решимости посмотреть в его сторону. – Жить надоело, так пойди с моста прыгни, нечего людей под статью подводить!

Машины, как дикие звери, собравшиеся возле добычи, рычали моторами, соглашаясь с тирадой мужчины. Вера и сама соглашалась, она бы сейчас точно так же била по рулю, кричала бы, высунувшись из открытого окна.

Вера закрыла уши руками и поспешила вернуться на остановку. Вокруг собрались люди. Они смотрели на Веру, кто с сочувствием, кто с осуждением, но никто не догадался предложить ей помощь. Просто стояли, глядя на чужое несчастье, наверняка, радуясь, что не оказались на ее месте.

Вера была готова исчезнуть, раствориться, лишь бы не ощущать на себе цепкие взгляды зевак, когда возле нее мягко притормозила машина. Вера испугалась, что тот, кто кричал на нее, решил разобраться иначе. Но поняла, что не слышит криков и оскорблений. Машина показалась ей знакомой, хотя никто среди ее окружения на такой не ездил.

Склонившись к открытому окошку, чтобы рассмотреть лицо водителя, она едва не потеряла дар речи. Пальцы уже ощутили прохладу металла сияющей хромом ручки, но потянуть ее на себя Вера никак не решалась. Когда же дверь поддалась, беззвучно открывшись, она вдруг поняла, что теперь не может заставить себя сделать даже шаг.

– Вам плохо? – Заботы в голосе говорившего было не больше, чем в автомобильном клаксоне. – Нужна помощь?

– Н-нет, – поперхнувшись словом, точно хлебными крошками, Вера кашлянула в кулак и все же юркнула в спасительное нутро машины.

Она еще не успела захлопнуть дверцу, когда водитель выжал педаль газа и Веру буквально вдавило в кожаную спинку сиденья.

Ехали молча. Дорогая иномарка уверенным хищником неслась по шоссе, распугивая резвые машинки, которые послушно уступали дорогу, будто боялись проявить ответную дерзость. В салон не проникали звуки из внешнего мира, и Вера мечтала поскорее оказаться на работе, лишь бы нарушить проклятую тишину.

Ситуация казалась до невозможного абсурдной. Он что, следил за ней? Но зачем? У него была уйма возможностей поговорить, объясниться, но он четко дал понять, что их отношения не выходят за рамки рабочих. Будто ничего никогда не случалось и они друг другу чужие. Вера и сама старалась свести их общение на работе к минимуму, хотя один лишь факт его присутствия выводил ее из себя. Но приходилось терпеть и делать вид, что ее все устраивает.

Она не смела повернуть головы, отчетливо понимая, водитель не сделает ответного жеста, он просто забыл о своей пассажирке.

Что он вообще здесь делает? Не мог он оказаться возле ее дома. Не теперь уж точно.

А ведь она ждала его тогда. Верила, что стоит ему вернуться и все само собой наладится. Вместе они непременно бы справились. Только дни сменялись днями, пролетали недели и месяцы, а он так и не появился.

Вера не запомнила, когда перестала ждать. Кто-то свыше сжалился над ней, обрезал натянутую, ноющую при каждом новом прикосновении нить. Она даже не слышала звука рвущейся нити, просто вдруг стало все равно.

«Ты до конца жизни решила по нему убиваться?» – как-то спросила мать. Вера хотела закричать, выплеснуть наружу скопившуюся тоску и… не смогла. Она прислушалась к себе и поняла – все закончилось. И это тоже было странно. Она не умерла, ее не раздавило горем. Вера оказалась жива и относительно цела.

Так куда все ушло?

Не мог такой груз просто раствориться. Не мог, но растворился же.

Вера принялась жить обычной жизнью. Ходила на работу, общалась с матерью, навещала в больнице брата.

Со стороны она наверняка казалась совсем обычной. На самом же деле она возвела внутри стену. Настоящие катакомбы. И они казались ей нерушимыми, ровно до того дня, когда вся ее заново отстроенная жизнь, рассыпалась, оказавшись не каменной крепостью, а пластиковым конструктором. Когда тот, кто предал ее, бросил в момент наибольшей в нем необходимости, вернулся спустя почти тринадцать лет.

Их заново представили друг другу около года назад, как представляют совершенно посторонних людей. Он скользнул по Вере пустым взглядом и даже не улыбнулся. А ведь люди, которые давно не виделись, обязательно улыбаются при встрече, пусть даже их прошлое не вызывает такого желания. Это как маркер, как рефлекс в конце концов, его нельзя сдержать или как-то контролировать.

Вера пыталась сохранять спокойствие, хотя внутри у нее взорвался вулкан. Она не верила глазам, но поверила ощущениям. Да, Марк сильно изменился, стал старше, даже можно сказать – состарился. Седина в темно-русой шевелюре отнюдь не украшала и не придавала шарма.

Не может человека украсить боль.

И шрамы не могут.

Один тонкой ниточкой пролег от правого виска к скуле и был практически не различим, только Вера вдруг коснулась своего лица в том же самом месте, ощутив легкое покалывание под пальцами. Второй шрам, куда заметнее, рассекал покрытый сизой щетиной подбородок, прочерчивая неровную дорожку между коротких, жестких волосков.

Вера тогда смутилась, опасаясь, что слишком пристально рассматривает мужчину, и сделала вид, что сверяется с чем-то в планшете, который даже не включила. Мужчина вдруг поморщился, отступая на пару шагов. Неужели ему настолько неприятно ее видеть, что он вот так демонстративно решил это показать?

– Вера, ты с нами? – Голос заставил ее вздрогнуть. – Ты слышала, что я сказала? Передаю господина Воронова под твою ответственность, пожалуйста, введи его в курс дела.

Вера не хотела ответственности. Она вообще ничего не хотела. Разве что провалиться сквозь землю и отсидеться там, пока снова не сможет нормально дышать.

Марина Комарова, один из продюсеров шоу, смотрела на нее поверх очков. Вера знала – дурной знак, когда «железная Мэри», как называли ее за глаза сотрудники, вот так смотрит. Но тогда ей не было страшно. Она испытала куда больший ужас, который вулканическим пеплом накрыл все прочее.

– Да, Марина Сергеевна, я поняла. Все сделаю.

– Хорошо.

Женщина прошла мимо, обдав Веру облаком терпкого парфюма, и бросила на ходу:

– Как освободишься, зайди ко мне.

…Проклятая дверь никак не поддавалась. Вера дергала ручку, чувствуя, как внутри нарастает раздражение и стыд.

С ней творилось явно неладное. Чего, спрашивается, разнервничалась? Заело замок, бывает. Нужно просто попросить о помощи.

Но как просить? Когда-то Вера нуждалась в нем, даже в простом его присутствии. Он отказал. Не захотел или не смог.

Да разве это важно, когда она погибала без него, пропадала?!

Конечно, глупо сравнивать произошедшее тогда и заклинивший теперь замок, но она зачем-то сравнивала и накручивала себя.

И когда она уже отчаялась, он вдруг наклонился вперед и небрежно потянул хромированный рычажок двумя пальцами.

Дверь бесшумно открылась.

Сердце Веры пропустило удар. Он был настолько близко, что она почувствовала едва уловимый аромат лосьона после бритья. Она вспомнила запах. Точно такой же лосьон она подарила ему на день рождения тринадцать лет назад. Глаза немедленно защипало, щеки ее вспыхнули, и Вера, пробормотав слова благодарности, пулей вылетела из машины.

2

Марк Воронов думал, что все давно закончилось, перетерлось в беспощадных жерновах времени. Он даже смирился со своим новым статусом шута и лицедея. Кто же виноват, что шутам за их кривляние кидают под ноги золотые дублоны, а настоящим «талантам» обычно достаются жалкие крохи?

Все бы ничего, и уже не так пугают вернувшиеся ночные кошмары, но где-то внутри все равно зудит. Доктор обещал, что пройдет. Выходит, обманул доктор? Врал в лицо и не краснел? Так чем же Марк теперь хуже? Почему он до сих пор чувствует свою вину за ту ложь, что читает с листа? Он просто актер. Это его работа, в конце концов.

Он сыграл не один десяток ролей, среди которых были отъявленные мерзавцы и абсолютные отморозки. А вот поставь всех тех отморозков на одну чашу весов, на вторую усади самого Воронова, и он не сможет ручаться в какую сторону весы качнутся.

– Паскуда ты, Маркуша. – Как-то сказал ему обиженный на него актер, у которого Марк буквально из-под носа увел роль. Не потому, что очень хотел, просто – мог.

Встреть он теперь того человека, пожал бы руку. Тогда набил морду.

Марк Воронов опаскудел, превратился из творца в потребителя. То, отчего отгораживался, за что презирал других, теперь стало смыслом его существования.

Ложь всегда казалась ему чем-то сродни плесени. Она не может локализоваться в одном месте, обязательно расползется на огромную территорию. У лжи отвратительный запах и цвет, а уж пробовать ее на вкус – просто-таки последнее дело.

Как же так вышло, что ложь стала для Марка чем-то обыденным? Когда он переступил ту черту, к которой запретил себе даже приближаться?

Кстати, та украденная роль едва не перечеркнула его стройную карьеру. Осечку ему простили, хотя и полоскали после его имя в семи водах да с ацетоном. Простили бы тому, чье лицо даже не задержалось в памяти, – тот еще вопрос. Так может не настолько он был и плох, если, пусть окольными путями, да помог кому-то? Продолжения той истории Марку никогда не узнать. Да и надо ли?

Память давно играла на его стороне. Подтерла лишние линии, точно рука профессионального художника, оставив все же бесцветные борозды: глубокие, уродливые, навсегда отпечатавшиеся на холсте его судьбы. Поверх этого грубо легли яркие пятна и штрихи. И он долгое время думал: не видно – значит, и нет ничего. А ведь коснись пальцами тех борозд, они зазвенят напряженными струнами, затянут заупокойную, пробуждая призрачные образы прошлого.

Он из кожи лез, чтобы оставаться на плаву. И чем все закончилось? Ярким светом, режущим точно острый нож по беззащитным глазам, высекая вместе с искрами слезы. За тем светом не было рукоплесканий, завороженных лиц, ловящих каждое его слово. Только черная пропасть, куда он мчался на бешенной скорости.

Сведенная судорогой нога давила на педаль тормоза и не чувствовала сопротивления.

Та авария стала закономерной точкой в его бесконечной гонке по кругу.

Но даже в короткие мгновения свободного полета сквозь лобовое стекло, Марк отметил трагичность момента, думал, как мог бы поставить кадр умелый режиссер.

Потом резкая боль и темнота.

Лучше бы он тогда умер.

Следующие несколько месяцев оказались вычеркнутыми из его жизни. Короткие вспышки сознания сменялись мутным, отравленным болью и медикаментами полусном, похожим на горячечный бред.

И в этом бреду Марк все время оказывался один.

День выписки из больницы запомнился ему до мельчайших деталей.

Вот он вышел на крыльцо, зажмурился от слепящей белизны снега, искрящегося серебром в лучах хилого зимнего солнца. Прикрыл лицо руками и простоял так какое-то время.

Все ему казалось нереальным.

В больницу его привезли осенью, на исходе необычайно теплого сентября. Тогда еще не все листья успели сменить окрас, тут и там пестрели зеленью деревья, передавая последний привет уходящего лета. Теперь же, насколько хватало взгляда, лежала белоснежная равнина.

Разумеется, в его палате были окна, но он старался не подходить к ним, даже когда смог передвигаться без осточертевших костылей. Просил задергивать плотные шторы, ссылаясь на мешающий дневной свет, за что прослыл едва ли не сумасшедшим. Персонал вообще не стеснялся в выражениях, обсуждая Воронова за закрытыми дверьми палаты, где, как они думали, их не будет слышно. О нем говорили так, будто его и нет вовсе.

То, что другие считали причудой, самого Марка пугало до колик в животе. Больше всего он боялся признать, что в его отсутствие жизнь продолжалась.

Обходилась без его участия, усадив Воронова на скамейку запасных.

Как бы он того ни желал, время, застывшее в стенах больничной палаты, не остановилось для всего остального мира. Оно все так же спешило куда-то, постоянно ускоряя неумолимый бег.

Когда глаза привыкли к яркому свету, Марк сделал несколько осторожных шагов. Глупо было опасаться упасть – ходить-то он не разучился. Последние недели и вовсе прошли в изнуряющих пытках, по чьей-то злой воле называемых реабилитацией.

Левая нога отозвалась отдаленной болью, чуть согнувшись в колене. К этому тоже предстояло привыкать.

– Через полгода, максимум – восемь месяцев, боль перестанет быть навязчивой. – Доктор, седой дядька с усталым лицом, смотрел на него сонно, моргая из-за прозрачных стекол очков в тонкой металлической оправе. – Придется три раза в неделю приезжать к нам. Но, если есть возможность, наймите инструктора или обратитесь в частный центр.

Воронов не смог сдержать зевка.

В голосе доктора угадывались просящие нотки. Марк и сам понимал, что слишком долго злоупотреблял помощью. В муниципальных учреждениях работают исключительно за идею и лишняя нагрузка никому не нужна. Поэтому дальше ему придется самому.

– Я приду. – Воронов врал, заливая фундамент для будущей глобальной платформы, на которую он взгромоздится в виде монумента себе самому. – Только восстановлюсь в театре и сразу к вам.

Доктор равнодушно кивнул. А Воронову вдруг сделалось стыдно. Зачем он упомянул театр? Ведь за все время никто не признал в нем того, кем он являлся. Никто не попросил автограф и не воскликнул, пытаясь скрыть рвущееся наружу обожание: «Это же вы!» – именно так, с восклицательной интонацией, без оскорбительных сомнений.

Для чего же он сделал акцент на своем статусе тогда? По-хорошему стоило бы объясниться, дать понять, что не имел в виду ничего такого. Но доктор уже потушил лампу на рабочем столе и встал, недвусмысленно указывая Марку на дверь.

На улице щеки его пылали. Воронов списал все на щиплющий кожу мороз. И, хотя он нашел себе сотню оправданий за неудобную ситуацию с доктором, теперь на него напало необъяснимое чувство, которое он даже не смог идентифицировать.