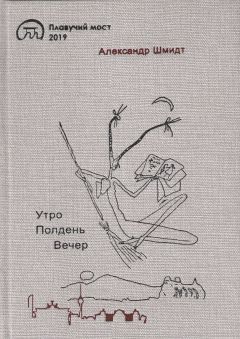

Текст книги "Утро. Полдень. Вечер"

Автор книги: Александр Шмидт

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Александр Шмидт

Утро. Полдень. Вечер. Стихотворения

© А. Шмидт, 2019

© Издательство «Летний сад», 2019

© Редакция журнала «Плавучий мост», 2019

© Waldemar Weber Verlag, Аугсбург, 2019

Только слово

Мое родовое гнездо, моя тихая родина – под Семипалатинском. Бесчисленное количество раз в памяти, в воображении, в снах я возвращаюсь туда. Мимо Красного кордона, где розовотелые сосны с медовыми натеками смолы-живицы как бы нехотя расступаются, пропуская змеино-изгибающееся, шелестящее автомобильными шинами шоссе. Путь по лесу, словно из волшебного гребня выросшего здесь, с косматыми очесами теней и яростно кувыркающимся степным солнцем, не долог. Выбравшись из леса, оказываешься в привычной глазу родной степи. Ковыльно-полынная, отливающая серебром степь и высокое необыкновенной синевы небо. Небо вообще в степи преобладает. Степь как бы приплюснута циклопическими небесами. И человек здесь всегда на фоне неба. Он больше небожитель, чем землянин. А так как исконным, древнейшим способом передвижения по степи был конь, и человек естественным образом оказывался приподнятым над степью, он всегда был как бы окунут в небесную купель. А какие в степи облака! Если есть коллекционеры облаков, то где, как не здесь, можно пополнить свою сокровищницу самыми редкими по красоте, самыми диковинными облаками.

А вот и крохотная железнодорожная станция – Переезд, как ее все здесь называют. Бревенчатые склады, крашенные краской казенного цвета, игрушечный домик путевого обходчика и ничего больше. В этот домик нас пускали зимой погреться, когда мы ждали попутку. Он был настолько маленький, что, пожалуй, кроме хозяина в него мог втиснуться только ребенок. Там была лежанка, прикрытая какой-то лоснящейся засаленной тряпицей, и раскаленная, пышущая малиновым чугуном плита. На плите всегда стоял неестественно больших размеров кипящий чайник, поплевывающий то и дело на раскаленную плиту крутым кипятком. Сидя на лежанке, я наблюдал мгновенную жизнь тугих, ртутной плотности капель и часто задремывал от большого тепла. Попутка всегда появлялась внезапно. В начале пятидесятых грузовик был единственным транспортом в наших местах, в лучшем случае кузов его был крыт брезентом. От Переезда дорога раздваивалась. Одна шла к Бородулихе и дальше к Ивановке, где безвыездно после депортации жила моя немецкая родня: единственный оставшийся в живых родной брат отца дядя Витя с семьей, двоюродные братья – Шмидты, Веберы, Гафнеры. Другая дорога шла на Новопокровку. От Переезда было рукой подать до дома, где родился я, час пешего хода, и ты на месте.

Летом мы всегда шли от Переезда пешком. Дорога была насыпная, из гравия. Идти по гравию было не очень приятно, поэтому шли, как правило, вдоль дороги по степи. Степь цыкала, сипела, цвенькала. Многочисленные и невидимые взрослым взглядом ее обитатели были заняты своей загадочной жизнью. Из-под ног без конца выбрызгивали кузнечики, кобылки, как мы их называли, на мгновение зависали, сухо фыркнув, иногда так высоко, что щелкали по лбу или в висок. Траекторию нельзя было угадать, поэтому щелчок был всегда неожиданным. Так же неожиданно показывались тополя. Еще и крыши дома не было видно, а тополя подавали знак – здесь он, рядом. Сердце счастливо екало, ноги как-то сами по себе неслись все быстрее и быстрее, переходя почти на бег. И вот уже показывался родной дом. Рубленный, крытый почерневшим от времени и погоды тесом, с конюшней поодаль, с колодезным длинношеим журавлем, с банькой, под сенью трех или четырех великанов-тополей.

Это был дом моего русского деда Атрохова Семена Михайловича и бабушки Горькавой Степаниды Антоновны – переселенцев еще со времен столыпинской реформы. Дом стоял на самом краю Новопокровки, как говорят, на отшибе. От него до села было едва ли не столько пути, как от Переезда до дома. Самое мое раннее детство, с рождения и до лет трех-четырех, жили здесь папа, мама, я и бабушка Амалия, бабушка-немка, как мы называли ее в семье. Мой русский дед работал лесником и жил с бабушкой Стешей в лесу, оставив нам в пользование свой дом. Отец с мамой в ту пору учились в техникумах, и мы с бабушкой часто оставались одни. Наверное, ей было очень страшно, когда ревели бураны и снега надувало ветрами чуть ли не под самую стреху. Бабушка вспоминала потом, что первое свое слово я сказал: «Буря». Перед сном, когда я начал говорить, мы всегда читали на два голоса молитву по-немецки:

Müde bin ich, geh zur Ruh,

Schließe meine Augen zu.

Vater, lass die Augen dein

Über meinen Bette sein.

Эту молитву я вспомнил жизнь спустя. Помогла мне ее вспомнить Нора Пфеффер, бывшая лагерница, поэт – человек трудной и замечательной судьбы. «Ты помнишь слова?» Я ответил, что только ритм, интонацию, но если бы мне прочитали эту молитву, я бы узнал ее среди всех других…Тогда Нора стала мне читать их, одну за другой. Бабушкину я узнал сразу. И вспомнилось все: завывание ветра в трубе, стук ставня, внимательная, как божий взгляд, звезда в вымороженном окне, наши голоса, слова молитвы, положенные на бурю.

Я приезжал в Новопокровку уже в студенческие годы. Так же, как в детстве, я пошел от Переезда пешком. Расстояние показалось мне совсем незначительным. Когда подошел, открылась картина совсем жалкая: постаревшие, умирающие тополя, совсем небольшие, пустырь на месте дома. Я стоял, и меня глодало странное чувство вины, хотя в чем я был виноват? Умер дед, разобрали дом по бревнышку, одним словом, мерзость запустения. Даже деревья, ощутив свою брошенность, ненужность людям, стали умирать. Не знаю, способны ли они помнить, но мне почудился в шелесте листвы укор. Я прижался лицом к тополю, безутешный к безутешному.

В детстве я часто находил в степи, в окрестностях дома разнообразные черепки, осколки фаянсовой посуды. Самые красивые, глазурованные, с орнаментом, я собирал в свою сокровищницу. Только недавно страшная догадка поразила меня: ведь эти черепки я находил на месте бывших жилищ, здесь когда-то жили люди, была целая улица домов, таких, как у моего деда. Их изгнали, раскулачили, уничтожили. Остались только черепки, разноцветные осколки-остраконы, – так древние греки называли подобные черепки, которыми они голосовали за изгнание со своей родины неугодных людей. Подвергали, так сказать, остракизму. Сколько же людей подвергли остракизму только за этот страшный, ненадежный век! Где-нибудь в Поволжье какой-нибудь мальчик на месте родительского дома моего отца нашел или еще найдет битые черепки, осколки посуды. Может быть, он задумается, что за люди жили здесь, и почему их больше нет.

Почему мы так безнадежно-пристально всматриваемся в незнакомо-знакомое прошлое, пытаясь различить хоть что-то родное, близкое, хранящее тепло узнавания. Мы всматриваемся в него, преодолевая оптическое несовершенство памяти, до рези в глазах, до смятения в душах, до боли в сердцах. Мы узнаем местность, дорогу, пейзаж. Линия леса на горизонте знакома, как линия жизни на нашей ладони. Но что-то главное вынуто из всего этого, и без него оно становится пустым и холодным, как слово «ландшафт».

Я ехал по знакомым местам, вспоминая их и себя, минуя Под-пай, Михайловку, Камышинку, Дмитриевку, Бородулиху, Сосновку…Я прочитывал названия сел: они теперь на двух языках – государственном и латинице. Почему латиница? Может быть, это знак скончавшейся империи, особая форма вежливости мертвых? Может быть, приглашение для инопланетян? Зачем я приехал сюда? Что я надеюсь найти в этот свой приезд в Ивановку, когда здесь никого из родных не осталось? Странное чувство какой-то нереальной реальности возникает, когда идешь мимо знакомых домов, в которых еще вчера жили твои близкие, кажется, загляни в стеклянно безучастное окно и обнаружишь, что это плоскость декорации, фикция, наваждение, за которым – ничто, космические потемки… Что осталось здесь моего, родного? Только тихое сельское кладбище. Здесь теперь моя родина размером с родную могилу. Я не был здесь со дня бабушкиных похорон в 1980 году. Я уже не помню, где ее могила. Все кладбище заросло травой. Нет никого, кто бы за ним ухаживал. Все там, в другой стране, на исторической родине. Я иду от могилы к могиле. Ноги оплетает высокая цепкая трава. Знакомые все имена. Не могу найти. И уже в отчаянии, с вывихнутым сердцем, по наитию нахожу: Шмидт Амалия Андреевна. Здесь лежит моя голубушка. Всеми и навсегда оставленная. Трава вровень с крестом. Трава Забвения. Я рву ее с бессильным ожесточением, рву и плачу, и шепчу:

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правду,

Ибо они насытятся.

Я рву траву и глотаю слезы: блаженны изгнанные… У нас отнимают родину, дома, могилы близких. Мы теряем все. У нас остается только память, горькая, как степная полынь. У нас остается только бабушкина молитва. Только Слово…

Утро. Полдень. Вечер

Утром

Тень моя

Суха и благородна,

Как рыцарь из Ламанчи.

К полудню

Толста и добродушна,

Как его вечный спутник.

А вечером —

Нелепо мельтешит,

Словно ветряная мельница.

Утро

«Там, где плачут кузнечики…»

Там,

Где плачут кузнечики,

В меланхоличные спрятавшись травы.

Там,

Где звонко чихает день,

Простудившись на солнечном сквозняке.

Там,

Где поёживается тенями вечер,

Когда за шиворот ему

Прохладной светлой каплей

Скатывается звезда,

Там

Спряталось мое детство.

Во-о-он

Там.

Поле

Поле потрескивало,

Наэлектризованное кузнечиками.

Силовые линии ковыля

Развернули мое сердце

И оно

Странно задрожало.

Травинку зажал губами:

Обрыв связи.

Степь

Я сейчас один на белом свете,

Рядом бродят только сны и ветер,

Да зернится вечная полынь.

Ворон Калки, перепутав даты, —

Вечные мои координаты, —

Голосом пророчит вечно злым.

И полынь горчит, и вечный ветер

Бродит рядом, а моё тысячелетье

Прутиком транзисторным дрожит.

«Одевал в неволю сбруи дед коней…»

Одевал

В неволю сбруи

Дед коней.

В хомут,

Словно в деревянный нимб,

Входила голова коня.

А я

Глядел на небо

Синевы такой синее нет,

Синевы такой синее нет,

Синевы такой синее нет,

Нет

Таких планет,

Где синева синее!

«Постелив охапку солнца…»

Постелив охапку солнца,

Словно золото соломин,

Я лежу в обнимку с ветром

И слежу за облаками.

Тучными стадами бродят

Облака, и мне б хотелось, —

Всё забросив, с ветром вместе

Их пасти и быть счастливым.

Стихи о матери

1

След реактивный виден,

Грохочет космодром.

Но лыжный след Евклидов

Ведет нас в отчий дом.

По синей полусфере

Бежит отставший звук.

Мне мать откроет двери,

Опережая стук.

2

Руки мамы —

Тысячелистая библия

Моего бытия…

Вначале

Была мама.

3

Если мама плачет,

Если вздрагивают её худенькие плечи,

Она кажется мне

Маленькой девочкой,

Которая никак не может справиться

С большим горем.

Тогда я прижимаю её голову к своей груди,

И мы стоим так,

Пока большое горе

Не становится маленьким,

А маленькая девочка —

Женщиной —

Моей мамой.

«Когда люди видят спящих детей…»

Когда люди

Видят спящих детей,

Они становятся

Возвышенней.

Они тогда ходят на цыпочках.

Старуха

Словно

Яблоня, —

Старуха

Стоит, опершись

На деревянную клюку,

И одаривает

Розовощекими яблоками сказок

Большеглазых детей.

Одуванчик

Дул

Малыш на одуванчик —

Дед или баба?

Долго дул.

Дул юноша на одуванчик —

Дед или баба?

Долго дул.

Дул старик на одуванчик —

Дед.

Земная ось

Однажды

Вышла земная ось

Рядом с домом деда.

Дед решил:

– Чем не жердь!

И только стружка весело закудрявилась.

Славный вышел журавель.

И вода вкусная в колодце —

Люди пьют,

Про ось

Ничего не знают,

А деда словом добрым поминают.

Бахчи

Бахчи.

Солнце.

Дед.

Арбуз.

Счастье —

Красное смещение

На щеках

В спектре далекой галактики детства.

Молоканка

Вечером

Бабушка сливала молоко

В крынку

И мы с нею шли

На молоканку.

Через поле.

Поле пахло пылью,

Пыль пахла черствым хлебом.

Солнце было красным.

Я был маленьким.

«Исчезают некоторые виды птиц…»

Исчезают

Некоторые виды птиц.

Исчезают соколы,

Исчезают и журавли.

Исчезают даже метафоры —

Не ударят соколы

На великие стада журавлиные.

Даже памятник

Птице и метафоре —

Колодезный журавель

Исчезает.

Ночная песнь сверчка

Приходит вечер

Тс-с, спи – молчок!

Один на свете

Не спит сверчок.

Он озабочен —

Сны ль всем разнёс?

Чернорабочий

Надменных звёзд.

Потом за печкой

Сверлит – и рад,

Что в споре вечном

Он технократ.

Он не противник

Тебе, поверь,

День реактивный,

Ангарный зверь.

Майский жук

Раньше Ньютона

Закон всемирного тяготения

Знал

Майский жук.

Слепой

И тяжёлый,

Врезался в ХХ столетие

С отчаянностью камикадзе,

Прочитав вместо молитвы

Формулу ДДТ.

И

Нет майских жуков —

Зато под яблонями бродят Ньютоны.

Я не хочу быть Ньютоном

Я хочу стать яблоневым зёрнышком.

Крепким

Коричневым сердечком,

Которое стучит

Так часто

Осенью

Во мне.

«Опять мир перевернут в майской луже…»

Опять

Мир перевернут

В майской луже.

В который раз

Удался этот фокус.

Вот девочка бежит самозабвенно.

Лопатки —

Два неловко сложенных крыла.

Коленки в ссадинах,

Летит лоскутик ситца.

Уютней,

Медленней вращается Земля,

Ветряк

Восходит

Деревянным солнцем.

Лето

Лист

Зелёное ухо навострил —

Слушает ветер.

Бабочка

Смаргивает пространство

И дышит крыльями,

Как раскрытая книга о солнце.

Муравейник —

Рассыпанное стихотворение о лете.

Ответ

Дети,

Как божьи коровки,

Играют

Под сенью

Древа.

И тени этой хватит

Всем.

«Зазеленели ноты…»

Зазеленели ноты

Самой зелёной мелодии.

Ребенок

Раскрывает

Футляр горохового стручка

И вынимает

Сладчайший аккорд лета.

Утро

Утро наследило светом:

На столе,

На стенах,

На кровати —

Всюду

Света следы.

В дверь приоткрытую

Клин света

Вкусный,

Как арбузный клин

На кончике ножа.

«В луже замёрзла звезда…»

В луже

Замёрзла звезда,

А когда

Я пришел доставать её утром —

В луже плавало

Солнце.

«Кузнечик – степной Хирон…»

Кузнечик —

Степной Хирон.

Мудрый,

Заведи полдень,

Чтобы, проснувшись, я понял,

Счастье —

Ослепительный циферблат солнца.

«Хочу…»

Хочу

Быть

Вечным

Поводырём

Слепого дождя

«Утром…»

Утром

В тело своё вхожу,

Как в скафандр.

Иной раз забываешь,

На каком языке говоришь…

Спрашивают:

«Ты что – с Луны свалился?»

Странный народ

Эти земляне.

Определение поэзии

Как фонендоскопа ухо,

Вьюнок нацелился в нас.

Поэзия – повитуха

Новорожденных глаз.

Стихи о дожде

Попал под дождь,

Тетрадь намокла,

Расплылись чернила.

Стихи о дожде

Не прочесть.

Работа

1.

Опять берусь за шариковую ручку.

А за полночь,

Усталый,

Запрокинув голову,

Удовлетворенно замечаю:

Есть изменения в небесной сфере —

Перемещения созвездий.

И засыпаю,

Уверенный вполне,

Что звёздный ковш

Мне удалось придвинуть

И страждущих всех

Напоить.

2.

Ты слово отыщи, не потеряв лица,

Когда вселенная на кончике пера,

Перо найдет единственный наклон,

И совпадут земная ось и позвоночный столб.

И будет столько степеней свободы,

Сколько желаешь ты.

День первый.

Сосна

Как кожица сосны нежна и шелковиста.

Щекой прижмешься, что к родной щеке.

Вот отдышусь под свежестью хвоистой,

Слезу – смолу увижу на песке.

Я сосенку тихонечко поглажу.

Как рассказать? Словами всё не скажешь.

Пила ль ты солоней водицу?

Боюсь – пила; слезу зовут – живица.

Бег наперегонки

И побежать, не чувствуя земли,

А только чувствовать толчки крови —

Быстрей,

Быстрей,

Быстрей!

Бежать, как первый марафонец,

Спешить сказать бессмертнику:

– Сейчас

Я, как и ты,

Бессмертен.

Упасть

И задохнуться,

И увидеть —

Как сердце

В жаворонка превратилось.

«Клинопись журавлиная…»

Клинопись журавлиная,

Тебя давно расшифровали.

Но отчего сердце болит?

Птицы

Птицы летят против ветра —

Криками ранят сердце.

Крики относит,

Птиц относит,

Сердце относит

Осень.

Геометрия бессонницы

Квадрат окна.

Круг луны.

Угол сердца.

Вопросы

Ночью

Я проснулся

От детского плача.

Не плач,

А отвес боли

Под божественным куполом мирозданья.

Какому архитектору понадобилась эта вертикаль?

И почему он выбрал ребенка? —

Думал я.

А сердце мое висело, скрипя,

Над недоброй бездной.

«Мне бы давно пора приехать…»

Памяти Сережи Колбина

Мне бы давно пора приехать,

Поправить холмик земляной —

Уж годовщина первой вехой

Осталась где-то за спиной.

Уже скользнул на красных лапах

Кленовый лист с пустых ветвей.

И в небе жалобней заплакал

Косяк испуганных гусей.

Я вдруг почувствовал тот выем,

Ущерб, сиротство и тоску,

Что связками голосовыми

Не втиснешь ни в одну строку.

Мгновения

1

Посмотрел на этот лист,

И он

Упал.

И так было трудно держаться,

А тут еще

Тяжесть

Мгновения жизни чужой.

2

Бывает так:

Приходит в равновесие,

Как чашечки аналитических весов,

Осенний лист

И сердце,

Словно

Их мера одна успокоила

И соединила.

Старик

Старик

В коридоре больницы

Рассказывал о Ное:

– Тысячу лет он жил…

Потом был потоп,

Плот,

Три сына…

Но более всего

Его восхищало:

– Тысячу лет!

А ты и я!?

– Дверь едва успел отворить,

А уже упираешься в выход.

– Как сон, —

Вздохнул он легко,

И медленное облачко света

По лицу проплыло.

В парке

В парке

Мужчины поднимают паруса газет

И отплывают

В мировой океан политики.

Между тем

Младенцы в колясках

Уютно причмокивают, —

И соски, —

Точь-в-точь ключи

В завтра.

Тайна

Я спросил,

Какая тайна

Так вкусно

Округлила твои губы.

Ты показала мне

Косточку черешни —

И я задумался

Над улыбкой Джоконды.

Нежность

Ты маленькая,

Как пауза

Меж двух ударов

Моего сердца.

Иначе

Как бы ты осталась невредимой?

Песочные часы

Я думал

Песок для того,

Чтобы были песочные часы.

Сегодня понял —

Песок для того,

Чтобы вечно

Пересыпать его

В твою ладонь.

Встреча

Случилось так: пересекла

Моя судьба твою,

Как безвозвратная стрела

Слепую тетиву.

Мгновеньем странного родства

Ты мало дорожишь —

Ведь я – стрела, ты – тетива,

Ну что ты вся дрожишь?

Осенняя песня

Не морщись от горечи ложной,

Не скоро еще до конца.

Давай же любить осторожно

И не задевая сердца.

Мы жить зареклись без оглядки,

К чему нажитое копить —

Но память стреляет украдкой

Глазами вчерашних обид.

К чему пересчёты – мы квиты,

Ты все, что могла отдала —

Тела, словно хмель перевиты,

А души судьба развела.

Из сказки

Жег

Твои письма.

Они скрючивались и тлели,

как лягушечья шкурка.

Прощай.

Без метафор

Хватит!

Довольно метафор.

Пора

вещи называть именами своими.

Воду – водой.

Слезу – слезой.

Тебя – чужой.

«Как оглашенные кричат из гнезд птенцы…»

Как оглашенные кричат из гнезд птенцы,

Листвой вощеной светятся деревья.

Опять бегут по лужам сорванцы,

И солнце совершает путь свой древний.

И сердце вновь на прежнюю орбиту

Стремится, словно не было разбито.

Начало

Напряженные почки репродукторов.

Весть

Прилетала,

Вставала на крыши

Лапами

Антенн,

А в горле клокотало

Весеннее

Гортанное

Га-га-рин!

ХХ век

Двадцатый век

Смычком реактивным

Трогает небо.

И головастые,

Словно гениальные ноты,

Забираются монтажники

На нотные линейки

Новых ЛЭП.

Бах

В телескопы

Органных труб

Бах нам показывает

Космос.

И мы уходим,

Потрясённые

Звёздной картой

Собственных сердец.

«Колпак дурацкий называешь ты судьбой…»

Колпак дурацкий называешь ты судьбой.

Пытаешь слово у ночного ветра.

А что поддерживает крышу над тобой?

– Столп света.

Алмаз и графит

Как хрупок пишущий графит,

А брат его – алмаз

Пройдет кремень. Пройдет гранит,

Добудет нефть и газ.

Он белоручка. Твой графит, —

Ты говоришь, – пока

Мы бурим землю, он корпит

Над строчкой пустячка.

Согласен. Но давай простим

Графиту хрупкость, все ж

Он сердцем тратится своим…

Иначе как прочтешь?

Полнолуние

Солона моя кровь, солона,

Как бессонная в море волна.

А коль встанет луна над ней —

Так бессоннее и солоней.

И волнуется кровь, как волна,

Видно, тянет к себе луна.

Словно влаги соленой и впрямь

Не хватает лунным морям.

Перо Жар-птицы

Т. Мадзигон

Он говорил, моя ладонь —

Гнездо Жар-птицы,

Она ночует в ней, а днем

Ей не сидится.

Но снова ночь, и руку жжет

Перо пылая.

А утром говорят, – он лжет —

Ладонь пустая.

Однажды он вскричал в тоске:

– Прочь, небылица!

Но вспыхнуло в его руке

Перо Жар-птицы.

Дорога

Древний,

Пыльный

Свиток дороги.

Азбука моего воображения,

Дразнящая зашифрованными письменами следов,

Сонная артерия моего детства,

Пульсирующая

Отражением фар

На стенах

Дедова дома.

Происхождение

Мой предок-немец был знаток

Хоральных выдохов органа —

Он все псалмы знал назубок,

Как подобает лютеранам.

Мой русский прадед небеса

Не чтил, зане пахал землицу,

Но видно бес в крови плясал —

Случилось с немцем породниться.

Был пламенем продут орган,

Взял Стенька в жены Лорелею.

И жил моих степной аркан

Меня и душит, и лелеет.

«Я хочу…»

Я хочу,

Чтобы в доме моём

За стрехой

Глиняное сердце вылепила птица.

Я хочу,

Чтобы в стихе моём

За строкой

Сердце твоё захотело гнездиться.

Дом

В этом доме,

Как в клетке птицы

Плачут старые половицы,

Крохи прошлых шагов склевав,

Не желают околевать.

В этом доме

В дверные щели

Все ненастья глаза проглядели,

Все метели летели в окно.

Это было давным-давно…

Возвращение

Мы возвращаемся домой.

Лёг через поле путь прямой —

Сквозь толщу времени пробитый.

Короткой вспышкой он сверкнул,

В мгновенье ока нас вернул

На дня июньского орбиту.

Здесь пахнет дёгтем, коноплёй,

Сосновой смолкой золотой

И свежевыпеченным хлебом.

Здесь тёс парит после дождя.

Лечу по тёплым лужам я,

Бежит за мною мама следом.

Мы возвращаемся домой.

Дед русский с первой мировой

Германских наглотался газов,

Но, Слава Богу, грудь в крестах,

И он живой в родных местах,

И внуки ждут его рассказов.

Он незаметно постарел.

И мне грозит: «Окстись, пострел!» —

Со мною строжится немножко.

Сидит на брёвнышке в тени

Среди невидимой родни,

Раскуривая козью ножку.

Мы возвращаемся домой.

Нас больше не разлить водой

Реки с названьем лёгким – Лета.

Смелей войдём в неё опять,

И обратится время вспять,

И возвратится наше лето.

И мы найдём свой старый дом.

Парным, пушистым молоком

С дороги бабушка нас встретит.

А в горнице всё тот же свет,

Которому забвенья нет —

Свет Незакатный – нас приветит.

Здесь половицы, как лучи,

Лежат, от солнца горячи,

А на стене висят портреты.

Здесь у фитильного огня

Сидела допоздна родня,

И столько было перепето.

Как песню бабушка вела,

Как только бабушка могла;

Червлён был словом свет вечерний,

А за окном лежала степь,

И начинал ковыль тускнеть,

Как серебро с узором черни.

Мы возвращаемся домой.

Там мамин брат стоит живой

У журавельного колодца.

Он достает бадью со дна.

Живая ходит в ней вода,

Его целует и смеётся,

А журавли ему кричат:

– Путь колесом! – пришёл солдат,

А слух прошёл: убит осколком.

Он губы рукавом отёр

И заспешил на отчий двор,

А брат бежит навстречу: «Колька!»

Мы возвращаемся домой.

Под тополиный плеск родной,

Под радугу дождя слепого,

Под тень стрижиного крыла,

Под сень, не знающую зла —

Все возвращаемся мы снова.

И каждый этой встрече рад.

И снова мамин младший брат

За механизм какой-то взялся.

Мелькают спицы, ось визжит,

Дощатая стена дрожит,

Но не доволен дядя Вася.

Он вечный двигатель собрал,

Но что-то в нём не рассчитал —

Опять случилась с ним промашка…

За вечный двигатель добра,

Чтобы пришла ему пора,

Последнюю отдаст рубашку.

Мы возвращаемся домой —

Отец в фуфайке продувной,

На крыше пульмана устроясь.

Он ветер пьет и воздух ест,

Ему над чем подумать есть,

В своей недолгой жизни роясь.

И где он только не бывал —

Сибирь, Урал, лесоповал,

В тылу голодном трудармейском.

И била жизнь его под дых,

Но среди многих истин злых

Он слышал и – «Браток, погрейся…»

Мы возвращаемся домой.

А мама всё бежит за мной,

И частый дождь догнать нас хочет,

Он спелой каплей метко бьёт,

Щекотно по спине течёт,

А мы несёмся и хохочем.

Потом вбегаем под навес.

И я на миг теряю вес,

В руках отцовских вверх взлетая.

И тут у самого лица

Зажглась ступенькою крыльца

Полоска света золотая.

Мы возвращаемся домой.

Волной ковыльною, седой

На дом наш Время набегает.

Оно у самых стен шумит,

Прибоем страшным смыть грозит

И прошлого следы стирает.

Но нерушима крепь крови,

И дамбы нет прочней любви,

И дом стоит наш невредимый.

Вовек не разорвать родства,

Пока в душе живут слова:

Родник, Родня, Родной, Родимый.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!