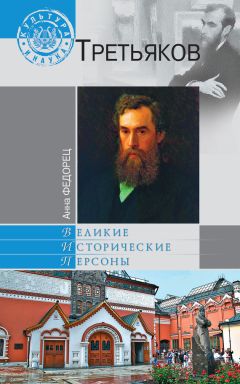

Текст книги "Третьяков"

Автор книги: Анна Федорец

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Во время собраний приятели курили кнастер – крепкий трубочный табак, и пили чай с ягодами. А.А. Медынцев в августе 1855 года пишет П.М. Третьякову с Нижегородской ярмарки: «Я надеюсь, что на Толмачевской даче все идет по прежнему, и ягоды к чаю, вероятно, приносятся так же. А быть может, не выдумали ли вы еще что-нибудь? – то не мешаю вкусу вашему, дай Бог на здоровье».

Как уже говорилось, с момента образования Николо-Толмачевского кружка в центре внимания его членов были вопросы литературы и театра. Со временем – как знать, не под влиянием ли «тишайшего» Павла Михайловича? – участники кружка начинают коллекционировать живописные произведения. Первые из них приобретались на рынке возле Сухаревой башни, где по воскресным дням кипел бойкий торг. Вот как описывает этот рынок московский купец И.А. Слонов: «У Сухаревой башни, на всем пространстве большой площади, каждое воскресенье бывает большой базар, привлекающий покупателей со всех концов Москвы. Для этого в ночь с субботы на воскресенье, как грибы после дождя, на площади быстро вырастают тысячи складных палаток и ларей, в которых имеются для бедного люда все предметы их немудрого домашнего обихода. Этот многолюдный базар, известный под названием “Сухаревки”, раньше славился старинными вещами, продававшимися с рук».

А.П. Боткина, изучавшая документы отца, пишет: «В эти годы Павел Михайлович ходит на Сухаревку и покупает эстампы и книги. В его карманной книжке за 1853 год мы читаем запись – “покупка картин”. Это явно не картины маслом. Это цены доказывают: 8 рублей, 3 рубля, 75 рублей за 8 штук. Но ходит он часто, в июле он был там пять раз». Радостью от приобретений Третьяков делится с Медынцевым. К сожалению, его собственных писем не сохранилось, однако об их содержании отчасти можно судить по ответным посланиям А.А. Медынцева. Так, Алексей Алексеевич, находившийся на Нижегородской Макарьевской ярмарке, 8 августа 1853-го отвечает на одно из писем Павла Михайловича: «Благодарю тебя за память, безценный друг мой Паша, благодарю и за дружеское извещение, которому я рад от души; не говоря уже о дешевизне приобретения, радует меня более то, что желаемое тобой сбылось… Как я завидую тебе, что ты навещаешь Бахареву-сушню, и желал бы скорее взглянуть на твои приобретения».

Павел Михайлович не был единственным из приятелей, кто покупал картины. Приобретали их и другие члены Николо-Толмачевского кружка. А.П. Боткина свидетельствует: «Покупали также картины Медынцев, Жегин, Шиллинг, которые не составляли галерей, а только украшали свои комнаты. Медынцев – может быть, даже в целях перепродажи». Имена Жегина, Медынцева и Шиллинга, как коллекционеров художественных произведений, время от времени встречаются также в переписке Третьякова с живописцами. Они, как и П.М. Третьяков, стали частью художественного мира и как таковые были знакомы со многими художниками. К примеру, художник А.А. Риццони в письмах Павлу Михайловичу передает поклон Т.Е. Жегину, а А.Г. Горавский – братьям Медынцевым. Тот же Горавский, который в 1867 году приобрел для П.М. Третьякова одну из картин художника Л.И. Соломаткина, пишет: «Только я не говорил, что Вы покупаете, а что г-н Жегин, ибо неловко было, – а просто, как будто я покупал для своего знакомого». В 1862 году, отправляя на Лондонскую выставку несколько своих картин, Павел Михайлович пишет ответственному за организацию выставки Ф.И. Иордану: «Мои картины уложены в одном ящике и кроме их послан ящик с картиной г. Якоби “Разнощик”, принадлежащий г. Шиллингу».

Вообще, трудно сказать, в какой мере собирательство П.М. Третьякова в 1850-е годы отличалось от собирательства его приятелей того же периода. Скорее всего все они действовали примерно одинаково. Необходимо помнить, что вплоть до 19 января 1859 года Павел Михайлович находился под опекой со стороны назначенных его батюшкой лиц и был весьма ограничен в средствах. Поэтому его собрание было лишь коллекцией разрозненных произведений, «украшавших комнаты». Галереи как таковой в этот момент еще не существовало даже в замыслах Павла Михайловича. В 1850-е П.М. Третьяков был отнюдь не крупным галеристом, но лишь пробующим свои силы коллекционером, еще не решающимся на большие покупки.

Кроме того, на протяжении многих лет он выступал еще в одной ипостаси: посредника между художниками и покупателями художественных произведений. Судя по переписке Третьякова с живописцами, активность его действий в этой ипостаси была поначалу гораздо выше, нежели в составлении собственного собрания. Та же Боткина, повествуя о конце 1850-х годов, пишет: «Устанавливаются дружеские взаимные услуги. Павел Михайлович старается привлекать художников к сотрудничеству в собирании картин и за это помогает им продавать их вещи, делается посредником между ними и любителями». Так, А.П. Боткина цитирует письмо А.Г. Горавского Третьякову: «Алексею Алексеевичу пандан я согласен отдать за сто рублей серебром; только не мешало бы ему заодно уж оставить и остальные за собою, как, напр., “Фриштык” и другую маленькую. Впрочем, добрый Павел Михайлович, Вы как хотите, так и поступайте». Далее Боткина делает вывод: «Медынцев эти вещи, по-видимому, купил. Павел Михайлович в своей карманной книжке записывает расчет с Медынцевым».

Члены Николо-Толмачевского кружка увлекаются театрами, музыкой, литературой. «Конечно, все это молодо, незрело. Молодые люди поверяют друг другу свои впечатления, удачи и ошибки, пишут шуточные стихи, дают друг другу прозвища», – с некоторой завистью пишет многомудрая Боткина. Видимо, у нее такого кружка, как у отца, никогда не было… Прозвища приятелям «присваивал» все тот же Алексей Медынцев. «Павел Михайлович, хотя и не старший по возрасту, но очень положительный, застенчивый и целомудренный, звался архимандритом», а в некоторых случаях – «отцом пустынножителем Павлом Непростовым». В.Д. Коншина А.А. Медынцев величал Вольдемаром. Сергея Михайловича в одном из писем он именовал «молчаливейшим чрез меру, Мольеровским скрягой на слова, но любезнейшим другом моим Сережей» и посылал ему поклон «от Самаго Нижняго-Нова-Города, вплоть до его кабинета». Сам себя Алексей Медынцев называл «ходячим сборником стихов и рифм». Действительно, в отличие от П.М. Третьякова и Т.Е. Жегина, быстро забросивших неудачные поэтические опыты, А.А. Медынцев являлся «поэтом» кружка.

Николо-Толмачевский кружок был одним из важнейших факторов, влиявших на интересы и приоритеты Третьякова-галериста, постепенно «вылупляющегося» из Третьякова-собирателя.

К сожалению, о внутренней жизни кружка можно судить лишь по косвенным данным. К примеру, трудно точно сказать, сколько времени он существовал. Еще в июне 1858 года художник А.Г. Горавский письмо П.М. Третьякову завершает так: «Господину Медынцеву и всем добрым знакомым мое почтение». Но уже в том же году между членами кружка заметен начинающийся разлад. Он едва различим в середине марта, когда Т.Е. Жегин пишет письмо А.А. Медынцеву. Письмо это отличается от тех, которые Тимофей Ефимович адресует П.М. Третьякову. Оно более сухое, формальное. В первой части идет деловой разговор двух коммерсантов, во второй Жегин пытается ответить на присланные ему стихи Медынцева в той же, стихотворной форме. Начинает Жегин, что называется, за здравие:

…Из всех торгующих людей

Вы к нам внимательны, – и дело.

Зато в Москву пишу Вам смело,

Считая вас за искренних друзей…

Далее следует легкий укор Медынцеву как деловому партнеру:

…От Вас мне высланный люстрин

Трудненько лезет на аршин,

И штукой говорят что дорог…

В конце письма ясно виден сарказм:

…Не купцам уже конечно

Ползти к музам на Парнас,

Аполлон безчеловечно

Запер вход туда для нас.

Т.Е. Жегин будто намекает Медынцеву, что лучше бы он занимался тем, чем положено заниматься купцу, – торговлей. По-видимому, уже в это время между двумя приятелями пробежала черная кошка. Дальше их разрыв будет только увеличиваться. 18 мая 1860 года Сергей Михайлович сообщает Павлу Михайловичу: «Расчеты у Жегина с Медынцев[ым] по акцион[ерному] делу дрянь, а потому Жегин не в духе – он вам всем кланяется и желает всего лучшего». 26 августа того же года Жегин в письме Павлу Михайловичу говорит о Медынцеве иронически: «Пожалуйста извините, что я так долго собирался написать Вам мою благодарность за память, которую Вы доказали присылкою чрез Благодетеля Медынцова» (подчеркнуто в оригинале. – А.Ф.), и с сарказмом вопрошает Сергея Михайловича: «Что Медынцов? Все такой же милый и справедливый человек? По векселю его 1,500 я не отдал. Считаю себя не вправе делать такия беззакония». Павел Михайлович, как уже говорилось, разбирал людей, ценил честность и порядочность в делах. Поведение А.А. Медынцева по отношению к Т.Е. Жегину он счел бесчестным. Исследователь И.С. Ненарокомова пишет: П.М. Третьяков, «узнав через некоторое время о нечистоплотности Медынцева в торговых делах, порвал с ним навсегда». В связи с этим П.М. Третьяков обращается к мужу сестры В.Д. Коншину с настоятельной просьбой: «Хотя я тебе и надоел, хотя ты и сердишься, а все-таки я советую тебе не водиться с А.А.М. Кроме худого, ничего не выйдет». Письмо это, к сожалению, не датировано. Можно лишь уверенно утверждать, что оно составлено в середине – второй половине лета.

Распад Николо-Толмачевского кружка произошел, видимо, на несколько лет раньше. Точную дату установить трудно, но скорее всего это произошло между 1858-м и 1860 годами. В первой половине 1858 года кружок еще функционировал. Для более позднего периода имеются лишь документы, говорящие об общении братьев Третьяковых с отдельными его участниками. С Т.Е. Жегиным Павел Михайлович будет встречаться и переписываться вплоть до кончины Тимофея Ефимовича. С Д.Е. Шиллингом П.М. Третьяков и В.Д. Коншин отправятся в первую деловую заграничную поездку 1860 года, а в 1861 году будут вести с ним торговые дела. Так, 1 июня 1861-го П.М. Третьяков пишет из-за границы брату и Коншину о покупке материй и добавляет: «Я не знаю, сколько у нас заказано их Шиллингу, а то непременно бы нужно было купить». Но… деловые и приятельские отношения с отдельными членами кружка могли продолжаться и после его распада. Прямых же свидетельств о существовании кружка как единого целого для периода второй половины 1858 года – начала 1860-х годов не имеется или, во всяком случае, они пока не найдены. Зато глава кружка, Алексей Медынцев, в конце 1857-го – в 1858 году жителем Толмачевского прихода уже не значится…

Думается, у распада кружка было две основных причины. Одна из них – переезд А.А. Медынцева, заводилы и главного организатора встреч. Вторая причина представляется гораздо более существенной. За несколько лет существования кружка его участники… выросли. У них появились новые глубокие интересы, пополнился багаж жизненного опыта, сложился самостоятельный взгляд на жизнь. Они стали более независимыми как в моральном, так и в материальном отношении. К примеру, в период функционирования кружка братья Третьяковы состояли под опекой. Когда же в 1859 году они из-под этой опеки вышли, в них сильна была жажда самостоятельных, независимых действий. Кружок, который раньше помогал им расти, поддерживал в трудные моменты, превратился отныне в тесную оболочку, мешающую действовать более масштабно.

Итак, Николо-Толмачевский кружок распался. Однако… его существование не прошло даром. Один из его членов, П.М. Третьяков, сильнейшим образом «врос» в художественный мир. Пребывать в этом мире стало для молодого купца такой же насущной надобностью, как дышать воздухом или принимать пищу. Будучи членом кружка, Павел Михайлович завел первые знакомства с художниками, начал общаться с коллекционерами художественных произведений. И не так уж важно, свели ли его с живописцами кто-то из приятелей-«толмачёвцев» или же, напротив, Третьяков познакомил своих друзей с кем-то из художников. Кружок стал той питательной почвой, которая позволила развиться естественным склонностям Третьякова: дала ему возможность обсудить различные веяния в искусстве, сформулировать собственные взгляды и в конечном итоге нащупать ту стезю, двигаясь по которой он смог бы совместить соблюдение семейного долга с пребыванием в художественном мире.

Николо-Толмачевский кружок, почти неизвестный ныне, является одним из примеров удачного сотворчества нескольких молодых людей, объединенных общим социальным происхождением и схожими культурными запросами. Кружок этот не только предлагал своим участникам разные способы досуга на протяжении нескольких лет. Он формировал ценителей искусства – людей патриотически мыслящих, искренних любителей прекрасного. Даже если бы из его недр вышел один только Павел Михайлович Третьяков – крупный коллекционер и, как называл его В.А. Гиляровский, «настоящий» меценат, – миссию кружка можно было бы считать выполненной. Но помимо П.М. Третьякова, кружок воспитал его брата, Сергея Михайловича, – крупного коллекционера новейшей западной живописи. Также в его рамках сложились несколько видных, хотя и теряющихся на фоне могучих Третьяковых, любителей искусства.

Естественно, Николо-Толмачевским кружком жизнь молодого П.М. Третьякова не ограничивалась. На протяжении большей части жизни, начиная с 1850-х годов, Третьякову удавалось совмещать работу одновременно в нескольких сферах. Но тот, кто хочет успевать все, должен сам распоряжаться своим временем, а не отдавать его на произвол окружающих. Стараясь в каждом роде деятельности добиться успеха, Павел Михайлович строго расписал по часам все будние и даже выходные дни.

Разумеется, расписание это не сразу сложилось в своем завершенном виде. Нельзя, как это нередко делается, без должных оговорок распространять график жизни П.М. Третьякова 1870—1890-х годов на более раннее время. График этот складывался постепенно, по мере становления семьи Павла Михайловича.

Будучи холостым человеком, Третьяков имел возможность уделять больше времени культурному досугу, встречам с друзьями – сначала из купеческой, потом и из художественной среды. Впрочем, довольно часто он заполнял свой досуг самостоятельно. В.П. Зилоти о молодых годах отца пишет: «Павел Михайлович жил замкнуто, рано вставал, “с петухами”, читал “запоем” книги, после чаю шел в контору, потом в лавку. Вечером, когда бывал свободен, с юных лет потихоньку “удирал” в театр или оперу (концерты тогда были еще редки). Боготворил Бозио, сестер Маркези, Ольдриджа, Живокини, Самойлова, Щепкина и всю плеяду “звезд” того времени… Когда бывали гости “наверху” (в комнатах верхнего этажа, где жили Сергей Михайлович и его молодая жена. – А.Ф.) – он запирался у себя внизу: либо сказывался больным, либо в отъезде. Но у него лично бывали друзья из художников, которых он приводил иногда представлять сестре Сонечке, жившей с “маменькой”… внизу, в двух комнатах, смежных с его комнатами». Об этом же свидетельствует А.П. Боткина: «Быт Третьяковых был не слишком патриархальный. Помимо того, что их постоянно посещали знакомые, они часто ездили в театры. Знакомые, посещавшие Третьяковых, приходили к обеду или вечером. Кроме близких друзей, о которых мы говорили, начали появляться художники».

С начала 1850-х годов Третьяковы летнее время проводят на даче. С первой половины – середины 1850-х годов Павел Михайлович заводит привычку каждую осень ездить в Санкт-Петербург. Там он ходит в театр и слушает оперу, посещает публичную библиотеку, цирк, Академию художеств, Эрмитаж, частные собрания картин… В середине 1850-х Третьяков всерьез «заболел» искусством и начал составлять собрание. Тем не менее жизнь его не была еще подчинена в полной мере тому бешеному ритму, который будет так характерен для него впоследствии.

Женился Павел Михайлович Третьяков поздно, в возрасте 32 лет. С одной стороны, ему, как главе большого семейства, надо было наладить доставшееся от отца дело, найти достойную партию для сестер. Но была и другая причина позднего брака Третьякова, тесно связанная с особенностями его характера. Павел Михайлович долго искал то, что подходило бы ему… в совершенстве. Насколько это самое совершенство возможно в земной жизни. Новым солнцем, осветившим его жизнь, станет Вера Николаевна, урожденная Мамонтова.

Искал ли Третьяков женского общества до знакомства с Мамонтовой, случались ли у него увлечения или романы, исследователям неизвестно. Это тайна за семью печатями, и вряд ли когда-либо удастся проникнуть в нее. Разумеется, Третьяков был живым человеком из плоти и крови. Пламя внутреннего огня, то затухавшее, то разгорающееся, требовало удовлетворения, жаждало ответного огня. Наверняка Павел Михайлович увлекался женщинами, мог в кого-то влюбляться. Но вместе с тем он был человеком нравственным и воспринимал отношения между мужчиной и женщиной серьезно, как и подобает христианину. То есть не потакая всякой ударившей в голову страсти. Свидетельств о его легковесном отношении к женщинам не сохранилось. Зато имеются достаточно веские основания говорить о его нравственной твердости в этом вопросе. А.Г. Горавский, сошедшийся с П.М. Третьяковым как раз в 1856 году, двадцать один год спустя напишет ему, вспоминая время их первого знакомства: «Ценю достойного моего Павла Михайловича за полезные два, три слова, которые навсегда послужили мне в пользу вообще (в нравственно-научную житейскую сторону)». Думается, прозвище Архимандрит Третьяков получил от Медынцева благодаря этой нравственной твердости в вопросе отношения с женщинами, а вовсе не из-за «иконописного» облика.

В силу жизненного опыта, который был приобретен, среди прочего в общении с женатыми друзьями, Павел Михайлович признавал возможную слабость… за другими, справедливо считая при этом, что, даже потакая слабости, надо знать пределы. Об этом говорит письмо Павла Михайловича художнику А.А. Риццони – человеку влюбчивому, «не вылезавшему» из кратковременных романов. В марте 1865-го Третьяков пишет: «Письмо Ваше от 9 марта из Рима, любезнейший мой Александр Антонович, доставило мне величайшее удовольствие. Хотя Вы и скучаете, но вижу из него, что не праздно проводите время; только вот насчет девочек прихожу в сомнение: не слишком ли уж очень? Всякое излишество вредно». В феврале того же года Третьяков напоминает Риццони: «Как Вы ведете себя на счет известнаго предмета? Не мое бы дело делать Вам нравоучения, да это из-за желания добра Вам – не очень увлекайтесь! Берегите здоровье, и главное не женитесь на иностранке, как иные сделали».

Павел Михайлович на протяжении многих лет искал такую женщину, на которую откликалась бы его душа, а не только тело. И Господь сделал ему такой подарок за долготерпение.

Обстоятельства, при которых Павел Михайлович познакомился с Верой Николаевной, можно проследить по воспоминаниям их дочерей. Но прежде чем продолжить рассказ о Третьякове, опираясь на их свидетельства, следует уяснить, кто из двух авторов – А.П. Боткина или В.П. Зилоти – более точен в изложении «семейных» вопросов.

Мемуары Боткиной – на первый взгляд более основательные, приведенные в определенную систему, – базируются главным образом на документальных свидетельствах. При этом Боткина в целом ряде случаев… «боится» доверять своей памяти: то ли опасаясь сказать лишнее, то ли не будучи вполне уверенной в точности воспоминаний. Работу над мемуарами она начала в возрасте 70 лет, когда многие детали могли уже частично стереться из памяти за давностью событий. Получается странная вещь: собственно воспоминания, принадлежащие Александре Павловне, – это довольно незначительная часть книги о Третьякове, тонкий слой связующего раствора между солидными «кирпичиками» документальных данных. Там, где документы неточны или ошибочны, вслед за ними ошибается и Боткина. Там, где их нет, и где единственная возможность изложить информацию заключается в ее припоминании, Боткина чувствует себя несколько неуверенно, излагая информацию сжато и стараясь поскорее перейти к новому «кирпичику» документа. Впрочем, в книге есть отдельные места, где она забывает о своей боязни и щедро делится собственными воспоминаниями. Таким «живым» материалом наполнены главы о художниках и об их отношениях с Павлом Михайловичем, о личностных особенностях ее отца. Так, Александра Павловна хорошо помнит живописцев, посещавших дом Третьякова, и некоторые обстоятельства их общения с отцом. Работая с мемуарами Боткиной, нужно иметь в виду еще одну их особенность: есть целый ряд аспектов жизни П.М. Третьякова, которые в тексте книги не затрагиваются вовсе или затрагиваются весьма незначительно. Александра Павловна получила предложение написать воспоминания в 1937 году, и когда она работала над ними, ее окружала зрелая советская реальность. Разумеется, она ничего не упоминает о месте Церкви в жизни ее семьи, относительно мало – гораздо меньше и суше, нежели о меценатстве, – пишет о благотворительной деятельности, на которую у ее родителей уходило немало времени и сил. Впрочем… Александру Павловну в этом винить нельзя. В середине 1930-х пролетарский интернационализм сменился советским патриотизмом. Появились возможности – пусть и скромные – размышлять о русской истории, русской культуре. О дореволюционных деятелях. Из-под спуда появились на свет мемуары Боткиной, повествующие среди прочего и о тех реалиях, которые окружали ее с детства. Александра Павловна работала как «реабилитатор» своего отца, ее воспоминания крайне дозированны и аккуратны. Ей было чего опасаться: внук Сергея Михайловича Третьякова и ее близкий родственник, С.Н. Третьяков, был обвинен в шпионско-диверсионной деятельности. Его дело рассматривалось в рамках процесса над «Промпартией» (1930). А там всем обвиняемым был вынесен смертный приговор. Его изменили на длительные сроки тюремного заключения, однако… Боткиной предстояло очень аккуратно оправдать свою семью, в том числе – неизбежно – опуская некоторую информацию.

В отличие от А.П. Боткиной В.П. Зилоти гораздо больше полагается на собственную память. Возможно, это произошло в силу того, что у нее под рукой не было такой массы документального материала, как у ее сестры, а, может быть, из-за особенностей самой памяти или благодаря внимательному отношению ко всему, что касалось жизни семейства. Воспоминания Вера Павловна писала также в преклонном возрасте, начав работу с ними чуть раньше, чем сестра, летом 1936 года, когда ей было 69 лет; последние строки были написаны летом 1939-го; к сожалению, Вере Павловне не удалось завершить книгу: она скончалась в 1940 году. Сама работа над мемуарами проходила в эмиграции, что давало Вере Павловне возможность затрагивать вопросы, связанные с верой и Церковью. Говоря о благотворительности родителей, Зилоти, в отличие от Боткиной, делает акцент на их личностном участии и отношении к этому роду деятельности. В то время как Боткиной интереснее деятельность того или иного человека, в тексте Зилоти проще увидеть портреты душ и характеров. Если Боткина четко задает основную канву жизни П.М. Третьякова, то В.П. Зилоти наполняет эту канву живыми деталями. Мемуары Веры Павловны наполнены массой подробностей, и в этих подробностях автор зачастую более точен, хотя в датах там встречается немало ошибок. На это Зилоти сама сетует в воспоминаниях: «Досадно, что хронологическая память так у меня хромает». Зато у Веры Павловны была, если можно так выразиться, прекрасная память на семейно-родственные отношения. Ее голова – это настоящая сокровищница, в которой хранятся услышанные в детстве от матери, от тети и других родственников сведения о прошлом. Каждое воспоминание бережно уложено, надежно закрыто от небрежного обращения, и время от времени хозяйка извлекает его на свет Божий, чтобы полюбоваться. В шкатулке ее памяти каждый родственник и знакомый имеет имя, отчество, точное родственное соотношение с Верой Павловной и людьми старшего поколения, количество детей в семье, имена и дальнейшую судьбу большинства из этих детей. У него обязательно есть небольшая история: детские шалости, взрослые увлечения, знакомство с мужем или женой. Трудно представить себе, чтобы при такой памяти и внимании к собственной семье Вера Павловна забыла или исказила обстоятельства знакомства своих родителей. Этот момент имел для нее очень важное, едва ли не сакральное значение.

Знания В.П. Зилоти об обстоятельствах знакомства родителей, так же как и другие «семейные» вопросы, исходят от первоисточника, каковым послужили рассказы «маменьки». «Часто под вечер, перед обедом, она ложилась отдохнуть в синей гостиной, на самом длинном из трех диванов; клала под голову подушку, ее мягкой, бархатной изнанкой к лицу, и, заслонив рукой глаза от ламп, – дремала. Я садилась к ней близко, прижавшись, и тихо ждала, как она… откроет свои близорукие глаза, улыбнется и начнет рассказывать про свое детство, свое отрочество, свою юность и как она выходила замуж за папочку. Для меня это была сказка, уносившая далёко-далёко… Мамочка и тетя Аня были и остались моим “живым архивом”».

Теперь самое время разобраться в событиях, предшествовавших женитьбе Павла Михайловича.

Точный момент знакомства Павла Михайловича Третьякова с Верой Николаевной Мамонтовой установить трудно. Очевидно лишь, что это произошло в начале 1863 года. Однако история этого события уходит корнями в 1860-й год.

В 1860 году состоялась первая деловая заграничная поездка Павла Михайловича, в которую он отправился с Д.Е. Шиллингом и В.Д. Коншиным. Приятели посетили множество европейских городов и планировали побывать в Италии. «В Турине Дмитрий Егорович Шиллинг заболел, не серьезно, но ехать ему нельзя было, и мы вдвоем с Володей ездили в Милан и в Венецию. Возвратясь в Турин, мы разъехались: Володя и Шиллинг поехали кратчайшим путем домой, а я в Геную и далее на юг Италии. Володя торопился домой, Шиллинг в Берлин». Павел Михайлович, к этому моменту всерьез загоревшийся искусством, по-настоящему увлекся культурой Италии – этой сокровищницы мирового художественного опыта. Не зная языка, «должен был я один без товарищей ехать в незнакомый край, да русский авось выручил. Был я во Флоренции, в Риме и в Неаполе. Был в Помпее, на Везувии и в Сорренто. Путешествовал прекрасно, несмотря на то, что не встретил ни одного знакомого человека». Именно в эту поездку, когда Павел Михайлович был в Риме, завязалось его знакомство с архитектором и живописцем Александром Степановичем Каминским – будущим супругом Софьи Михайловны. Современный исследователь Л. Сайгина пишет: Третьякова «заинтересовали путевые рисунки и акварели Каминского. Тогда же Павел Михайлович приобрел у Каминского несколько работ для своего собрания и попросил оказать ему содействие в покупке портрета итальянского археолога М. Ланчи работы Карла Брюллова. Каминский исполнил просьбу Павла Михайловича, сумев приобрести… портрет, который он сам и привез в Москву осенью 1860 года. С этого времени Каминского и Третьякова связали приятельские отношения. А.С. Каминский стал частым гостем в доме в Толмачах».

В том же 1860 году, и тоже во время заграничного путешествия, с А.С. Каминским познакомились Михаил Николаевич Мамонтов и его супруга Елизавета Ивановна, урожденная Баранова. Об этом семействе следует рассказать подробнее.

В Москве жили два брата Мамонтовы, Николай Федорович и Иван Федорович. У Николая Федоровича Мамонтова и его жены Веры Степановны было, как вспоминает В.П. Зилоти, 17 человек детей – 13 мальчиков (в том числе Михаил Николаевич) и 4 девочки. Зинаида и Вера Николаевна были настоящими любимицами семьи. Вера Николаевна родилась в дороге. «Николай Федорович много разъезжал по делам по всей России, в тарантасе – летом, в возке – зимой. Брал он часто с собой и свою “Богородицу” – Веру Степановну: он ее по-настоящему боготворил. Вера Николаевна родилась по дороге, под Ряжском в Рязанской губернии, 28 апреля 1844 года».

В.П. Зилоти пишет: «Зина и Вера росли – две красавицы-погодки. Высокие, стройные, довольно полные, но элегантные. У обеих были каштановые небольшие волосы, серые миндалевидные глаза с длинными ресницами, нос у обеих – с горбинкой, в форме лба у обеих было что-то, если можно так выразиться, бетховенское. Они были дружны, как близнецы. И все же, несмотря на столько общего, – так непохожи друг на друга… Зина – сдержаннее, казалась холодной; а Вера – веселее, ласковее и общительнее». Девочки получили превосходное домашнее образование. Хорошо знали немецкий, французский и английский языки, «с самых ранних лет обе они учились игре на фортепиано у чеха родом, Иосифа Вячеславича Риба, органиста католической церкви… с большим теоретическим образованием и знанием музыкальной литературы. Он научил их любить Баха, Моцарта, Шопена, Листа… Обе девицы были одинаково способны ко всему и особенно к музыке. Играли одинаково хорошо – и так непохоже друг на друга… Вера Николаевна играла Баха, но лучше всего исполняла Бетховена, Шопена и Листа “Этюды Паганини”». А.П. Боткина дополняет свидетельство В.П. Зилоти о двух сестрах: «Для родителей и для братьев эти девочки были постоянным предметом заботы и нежности. И хотя после них было еще четверо детей, эти две остались всеобщими любимицами… Атмосфера нежности, окружавшая их, сделала их, особенно Веру, кроткими и отзывчивыми… Характеры их, особенно впоследствии, оказались разными, как и их жизни. Зинаидой восхищались, Веру любили».

Итак, Михаил Николаевич и Елизавета Ивановна Мамонтовы, так же как и Павел Михайлович Третьяков, начинают тесно общаться с А.С. Каминским. По-видимому, в доме архитектора и происходит их знакомство. «По вечерам, когда Павел Михайлович был свободен, случайно не шел ни в театр, ни в оперу, стал он бывать у Каминских, где собирались художники и друзья. Познакомился он там с Михаилом Николаевичем Мамонтовым и его женой Елизаветой Ивановной, урожденной Барановой. Они были Павлу Михайловичу симпатичны, и он охотно с ними встречался».

Каминскому же принадлежит заслуга знакомства Третьякова с Верой Николаевной.

Вот как передает это событие В.П. Зилоти: «Вся Москва в 60-х годах увлекалась “до безумия” итальянской оперой; русской оперы, хорошей, в Москве еще не было; все, кто мог себе позволить, были абонированы в Большом театре. Абонированы были и супруги Мамонтовы; у них была ложа, налево в бельэтаже. Каминский же и Павел Михайлович были абонированы вместе в креслах.

И вот как-то Павел Михайлович снизу увидал входившую в ложу Мамонтовых такую красавицу, такую симпатичную, что не удержался и тут же спросил Каминского, кто это.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?