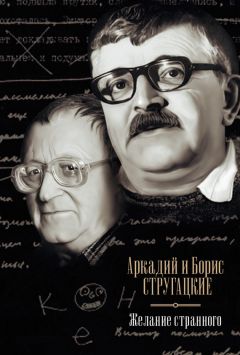

Текст книги "Желание странного (сборник)"

Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 68 страниц)

– Ну, говорите, – сказал долговязый. Он был в пижаме, спереди чем-то запачканной. Виктор с изумлением принюхался – от долговязого несло спиртным. Правую руку он, как и полагалось, держал в кармане.

– Мы так и будем здесь беседовать? – осведомился Виктор.

– Да.

– Нет, – сказал Виктор. – Здесь я беседовать не буду.

– Как хотите, – сказал долговязый.

– Как хотите, – сказал Виктор. – Мое дело маленькое.

Они помолчали. Долговязый, уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора глазами.

– Кажется, ваша фамилия Банев? – сказал он.

– Кажется.

– Ага, – сказал долговязый хмуро. – Так какой же вы сосед? Вы живете на втором этаже.

– Сосед по гостинице, – объяснил Виктор.

– Ага… Так что вам нужно, я не пойму.

– Мне нужно кое-что вам сообщить, – сказал Виктор. – Есть кое-какая информация. Но я уже начинаю раздумывать, стоит ли.

– Ну, ладно, – сказал долговязый. – Пойдемте в ванную.

– Знаете, – сказал Виктор, – я, пожалуй, уйду.

– А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы?

– Вы знаете, – сказал Виктор, – я раздумал. Я, пожалуй, пойду. В конце концов, это не мое дело. – Он сделал движение.

Долговязый даже закряхтел от раздиравших его противоречий.

– Вы, по-моему, писатель, – сказал он. – Или я вас с кем-то путаю?

– Писатель, писатель, – сказал Виктор. – До свидания.

– Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Вот сюда.

Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры – справа портьеры, слева портьеры, прямо, на огромном окне, портьеры. Огромный телевизор в углу сверкал цветным экраном, звук был выключен. В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пижаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столике возвышалась четырехугольная бутылка и сифон. Портфеля нигде не было видно.

– Добрый вечер, – сказал Виктор.

Молодой человек молча наклонил голову.

– Это ко мне, – сказал долговязый. – Не обращай внимания.

Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой.

– Прошу сюда, – сказал долговязый. Они прошли в спальню направо, и долговязый сел на кровать. – Вот кресло, – сказал он. – Садитесь и выкладывайте.

Виктор сел. В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета.

– Ладно, – сказал Виктор. Не то чтобы ему удалось полностью преодолеть отвращение, но, раз он сюда пришел, надо было говорить. – Я примерно представляю себе, кто вы такие. Может быть, я ошибаюсь, и тогда все в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать.

– Предположим, – сказал долговязый. – И кто же за нами следит?

– Вами очень интересуется человек по имени Павор Сумман.

– Что? – сказал долговязый. – Санинспектор, что ли?

– Он не санинспектор. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. – Виктор встал, но долговязый не пошевелился.

– Предположим, – повторил он. – А откуда вы, собственно, все это знаете?

– Это важно? – спросил Виктор.

Некоторое время долговязый раздумывал.

– Предположим, что не важно, – произнес он.

– Ваше дело – проверить, – сказал Виктор. – А я больше ничего не знаю. До свидания.

– Да куда же вы, погодите, – сказал долговязый. Он нагнулся к туалетному столику, вытащил бутылку и стакан. – Так хотели войти и теперь уже уходите… Ничего, если из одного стакана?

– Это смотря что, – ответил Виктор и снова сел.

– Шотландское, – сказал долговязый. – Устраивает?

– Настоящее шотландское?

– Настоящий скотч. Получайте. – Он протянул Виктору стакан.

– Живут же люди, – сказал Виктор и выпил.

– Куда нам до писателей, – сказал долговязый и тоже выпил. – Вы бы все-таки рассказали толком…

– Бросьте, – сказал Виктор. – Вам за это деньги платят. Я вам назвал имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более что я на самом деле ничего не знаю. Разве что… – Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клюнул.

– Ну? – сказал он. – Ну?

– Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он действовал вместе с городскими легионерами. Как его там… Фламента… Ювента…

– Фламин Ювента, – подсказал долговязый.

– Вот-вот.

– Насчет мокреца – это точно? – спросил долговязый.

– Да. Я пытался помешать, и господин санинспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на машине.

– Так-так, – произнес долговязый. – Значит, это был Сумман… Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски?

– Хочу, – сказал Виктор. Что бы он ни говорил себе, как бы он ни взвинчивал себя, как бы он себя ни настраивал, ему было противно. Ну и ладно, подумал он. И на том спасибо, что в доносчики я, по крайней мере, не гожусь. Никакого удовольствия, хотя они теперь и начнут жрать друг друга. Голем был прав: зря я полез в это дело… Или Голем хитрее, чем я думаю?

– Прошу, – сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.

Гадкие лебеди

– Который час? – сонно спросила Диана.

Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, поглядел в зеркало, потом сказал:

– Дрыхни, малыш, дрыхни. Рано еще.

– Действительно, – сказала Диана. Диван скрипнул. – Девять часов. А ты что там делаешь?

– Бреюсь, – ответил Виктор, снимая следующую полоску мыла. – Захотелось мне вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь.

– Сумасшедший, – сказала Диана сквозь зевок. – Вечером надо было бриться. Всю меня исполосовал своими колючками. Кактус.

В зеркало ему было видно, как она ломающимися шагами подошла к креслу, забралась с ногами и стала смотреть на него. Виктор ей подмигнул. Опять она была другая, нежная-нежная, мягкая-мягкая, ласковая-ласковая, свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, благостная, – совсем не та, что ворвалась вчера к нему в номер.

– Сегодня ты похожа на кошку, – сообщил он. – И даже не на кошку – на кошечку, на кошаточку… Чего ты улыбаешься?

– Это не про тебя. Просто почему-то вспомнилось…

Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора, из бесформенной кучи шелка в кресле выглядывало только ее чудное лицо и тонкие руки. Как из волны. Виктор стал бриться быстрее.

– Не торопись, – сказала она. – Обрежешься. Все равно мне уже пора ехать.

– Поэтому я и тороплюсь, – возразил Виктор.

– Ну, нет, я так не люблю. Так только кошки… Как там мои шмотки?

Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешенные на обогревательной решетке. Все высохло.

– Куда ты спешишь? – спросил он.

– Я же тебе говорила. К Росшеперу.

– Что-то я ничего не помню. Что там с Росшепером?

– Ну он же повредился, – сказала Диана.

– Ах да! – сказал Виктор. – Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то он там вывалился. Здорово расшибся?

– Этот дурак, – сказала Диана, – решил вдруг покончить с собой и выбросился в окно. Кинулся, как бык, головой вперед, проломил раму, но забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил коленку, заорал, а теперь лежит.

– Что это он? – равнодушно спросил Виктор. – Белая горячка?

– Что-то вроде.

– Подожди, – сказал Виктор. – Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжала? Из-за этого вола?

– Ну да! Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Росшепер, без меня не мог. Не мог и все тут. Ничего не мог. Даже помочиться. Мне приходилось изображать журчание воды и рассказывать ему про писсуары.

– Что ты в этом понимаешь, – пробормотал Виктор. – Ты вот ему про писсуары излагала, а я тут мучился один, тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а последнее время… Вообще жизнь у меня последнее время… – Он остановился. Какое ей дело? – подумал он. Спарились и разбежались. – Да, слушай… Когда, ты говоришь, Росшепер сверзился?

– Третьего дня, – ответила Диана.

– Вечером?

– Угу, – сказала Диана, грызя печенье.

– В десять часов вечера, – сказал Виктор. – Между десятью и одиннадцатью.

Диана перестала жевать.

– Правильно, – сказала она. – А ты откуда знаешь? Принял его некробиотическую телепатему?

– Подожди, – сказал Виктор. – Я тебе сейчас расскажу кое-что интересное. Но сначала – а ты что делала в этот момент?

– Что я делала?.. А, да. Я в тот вечер, помнится, психанула. Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву, да как реву! – в три ручья, с детства так не ревела…

– И вдруг все прошло, – сказал Виктор.

Диана задумалась.

– Да… Нет… Тут вдруг Росшепер как заорет на улице, я перепугалась и выскочила.

Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули ручку, и голос Тэдди прохрипел из коридора: «Виктор! Виктор, проснись! Открой, Виктор!» Виктор замер с бритвой в руке. «Виктор! – хрипел Тэдди. – Открой!» – и бешено вертел дверную ручку. Диана вскочила и повернула ключ. Дверь распахнулась, ворвался Тэдди, мокрый, растерзанный, и в руке у него был обрез.

– Где Виктор? – хрипло рявкнул он.

Виктор вышел из ванной.

– Что такое? – спросил он. У него заколотилось сердце. Арест… Война…

– Дети ушли, – тяжело дыша, сказал Тэдди. – Собирайся, дети ушли!

– Постой, – сказал Виктор. – Какие дети?

Тэдди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, исчерканной, измятой бумаги.

– Сманили детей, сволочи! – заорал он. – Сманили, гады! Ну, теперь все! Хватит, натерпелись… Теперь все!

Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тэдди вне себя. Таким он видел Тэдди только один раз, когда во время большого скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в растерянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла белье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот момент резко и нервно затрещал телефон. Виктор схватил трубку. Это была Лола.

– Виктор, – заныла она. – Я ничего не понимаю, Ирма куда-то пропала, оставила записку, что никогда не вернется, а кругом говорят, что дети ушли из города… Я боюсь! Сделай что-нибудь… – Она почти плакала.

– Хорошо, хорошо, сейчас, – сказал Виктор. – Дайте штаны надеть. – Он бросил трубку и оглянулся на Тэдди. Бармен сидел на разворошенной постели и, бормоча страшные слова, сливал в стакан остатки из всех бутылок. – Погоди, – сказал Виктор. – Надо без паники. Я сейчас…

Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать намыленный подбородок, он несколько раз порезался, ему некогда было направить бритву, а Диана тем временем выскочила из-под душа и шуршала одеждой у него за спиной, лицо у нее было жесткое и решительное, словно она готовилась к драке, но она была совершенно спокойна.

…А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым дорогам, шли, спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли, маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, шли, оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры без лиц, и на месте лиц были черные повязки, а над повязками безжалостно и холодно смотрели нечеловеческие глаза, и руки, затянутые в черные перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороненую сталь, и капли дрожали и катились по стали… Чепуха, думал Виктор, чепуха, это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это было очень давно, а теперь совсем не так…

…Они уходили радостно, и дождь был для них другом, они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали, и пели, и не оглядывались, потому что уже все забыли, потому что у них было только будущее, потому что они навсегда забыли свой храпящий и сопящий предутренний город, скопище клопиных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, чрево, беременное чудовищными преступлениями, непрерывно извергающее преступления и преступные намерения, как муравьиная матка непрерывно извергает яйца, они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы, пьяные, захлебывались спертым воздухом, поражаемые погаными кошмарами, которых они никогда не видели и никогда не увидят…

Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задребезжали, и густой механический рев проник в комнату. Тэдди опрометью бросился к окну, и Виктор тоже подбежал к окну, но за окном был все тот же дождь, пустая мокрая улица, и только кто-то проехал на велосипеде, мокрый брезентовый мешок, натужно двигающий ногами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоскливый рев продолжался, а минуту спустя к нему присоединились отрывистые жалобные гудки.

– Пошли, – сказала Диана. Она была уже в плаще.

– Нет, погоди, – сказал Тэдди. – Виктор, оружие у тебя есть? Пистолет какой-нибудь, автомат… Есть?

Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбежали по лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Казалось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресторане за столом сидел Р. Квадрига, недоуменно крутя головой и, видимо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и влезли в грузовик Дианы – все трое в кабину. Диана села за руль, и они понеслись по городу. Диана молчала, Виктор курил, стараясь собраться с мыслями, а Тэдди все продолжал вполголоса изрыгать невероятную брань, и даже Виктор не понимал значения многих слов, потому что такие слова мог знать только Тэдди – приютская крыса, воспитанник портовых трущоб, а потом спекулянт наркотиками, а потом вышибала в публичном доме, а потом солдат похоронной команды, а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен и опять бармен.

В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной Диана остановилась, чтобы взять в кузов растерянную супружескую пару. Низкий рев сирены ПВО и писклявые заводские гудки не прекращались, и было что-то апокалиптическое в этом стоне механических голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хотелось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже «Братья по разуму» на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а некоторые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пытаясь что-то уразуметь.

На шоссе за окраиной люди стали попадаться все чаще и чаще. Некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие, перепуганные, плохо соображающие, что они делают и зачем. Другие катили на велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось против ветра. Несколько раз грузовик проехал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или впопыхах не заправленных, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех подряд, и скоро кузов оказался набит до отказа. Виктор с Тэдди тоже перебрались в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся к лепрозорию. Несколько раз грузовик обгоняли легковые машины, набитые людьми, мотоциклисты, и еще один грузовик догнал их и пристроился сзади.

Диана привыкла возить коньяк для Росшепера или гонять пустую машину по окрестностям для собственного удовольствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидевших, и каждый старался пробраться вглубь, подальше от бортов, и никто ничего не говорил – все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно плакала в голос. И шел дождь – такой, какого Виктор не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди – сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер нес его косо навстречу движению. Видимость была отвратительная – пятнадцать метров вперед и пятнадцать назад, и Виктор очень боялся, что Диана вдобавок ко всему сшибет кого-нибудь на шоссе или врежется в затормозившую машину. Но все обошлось благополучно, и Виктору только сильно отдавили ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний раз и грузовик занесло боком перед громадным скоплением машин у ворот лепрозория.

Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и казалось, что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо и влево от шоссе, насколько хватало глаз, вдоль колючей изгороди растянулась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-как пустые автомобили – роскошные длинные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы и даже один автокран, на стреле которого сидело несколько человек. Над толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные выкрики.

Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и Тэдди, вокруг были только незнакомые лица, мрачные, ожесточенные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закаченными в обмороке глазами, оскаленные… Виктор попытался пробиться к воротам, но через несколько шагов безнадежно увяз. Люди стояли плотной стеной, никто не желал уступать своего места, их можно было толкать, пинать, бить, они даже не оборачивались, они только втягивали головы в плечи и все старались просунуться вперед, вперед, ближе к воротам, ближе к своим детям, они вставали на цыпочки, они тянули шеи, и ничего не было видно за колышащейся массой капюшонов и шляп.

– Господи, за что? В чем согрешили мы, господи?

– Сволочи! Давно надо было вырезать. Говорили же умные люди…

– А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все эти толстобрюхие?

– Сим, меня сейчас задавят… Сим, задыхаюсь! Ох, Сим…

– В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, ходили босяками, лишь бы их одеть-обуть…

– Напереть всем разом – и ворота к черту…

– Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего-то ремнем гоняете, а у нас дома и в помине такого не было…

– Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? За своих-то детей?

– Муничка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

– Да что это, господа? Это же безумие какое-то! Где это видано?

– Ничего, легионеры им покажут… Они с тылу, понял? Ворота откроют, тут мы и поднапрем…

– А ты пулеметы видел? То-то и оно…

– Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня же дочка там!

– Они давно собирались, я уж видела, да боязно было спрашивать.

– А может, и ничего? Что же они, звери, что ли? Это же не оккупанты все-таки, не на расстрел же их повели, не в печи…

– В кр-р-ровь, зубами рвать буду!..

– Да-а, видно, совсем уж мы дерьмом сделались, если родные дети от нас к заразам ушли… Брось, сами они ушли, сами, никто их не гнал насильно, брось…

– Эй, у кого ружья есть? Выходи! У кого ружья есть, говорю? Выходи ко мне, давай сюда, вот он я!

– Это мои дети, господин хороший, я их породил, и я ими распоряжаться буду как пожелаю!

– Да где же полиция, господи!..

– Надо телеграмму господину президенту! Пять тысяч подписей – это вам не шутка!..

– Женщину задавили! Подвинься, говорю, сволочь! Не видишь?

– Муничек мой! Муничка! Муничка!

– Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой петицией тебе же и по мозгам…

– Открывай ворота, так вашу перетак!.. Мокрецы паршивые! Гады!

– Ворота!

– Ворота отворяй!

Виктор полез назад. Это было трудно, несколько раз его ударили, но он все-таки вырвался, пробился к грузовику и снова забрался в кузов. Над лепрозорием стоял туман, в десятке метров от изгороди по ту сторону ничего уже не было видно. Ворота были плотно закрыты, перед ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, расставив ноги, направив в толпу автоматы, человек десять солдат внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце караульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то кричал офицер, но его не было слышно. Над крышей караульной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане деревянная башня, на верхней ее площадке стоял пулемет и копошились люди в сером. Потом там, за проволокой, еле слышно позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла, так что даже стали слышны надсадные вопли офицера («…спокойствие… имею приказ… по домам…»), затем снова загудела, заворчала, заревела.

Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе, как пятна света, продирались в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные армейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками, в начищенных медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами Легиона – эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на каске, эмблема на морде, пробу ставить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами… и значки, созвездия значков, значок Отличного Стрелка, и Отличного Парашютиста, и Отличного Подводника, и еще значки с портретом господина президента, и его зятя, основателя Легиона, и его сына, обер-шефа Легиона… и у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу – ударит пулемет на вышке, ударят пулеметы броневика, ударят автоматы солдат, и все ведь по толпе, по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами, вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, племянничек, и Виктор уже начал в отчаянии озираться, не зная, что делать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер страшно обрадовался, даже заулыбался, и взревел громовым голосом; но он успел прореветь только: «Прошу внимания! Прошу собравшихся…» – а затем мегафон, видимо, опять испортился, офицер, бледнея, подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать, и вдруг толпа грозно загудела – казалось, закричали все разом, и те, кто уже кричал раньше, и те, которые раньше молчали, или просто переговаривались, или плакали, или молились, и Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите болванов! – кричал он. – Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но сама толпа, до сих пор неподвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо студня, и офицер, белый, в красных пятнах, уронив мегафон, попятился к дверям караулки, а лица солдат под касками ощерились и остервенели, а наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался Голос.

Он был как гром, он шел со всех сторон сразу, и он сразу покрыл все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышалась в нем, безмерная снисходительность, словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорил через плечо, оторвавшись на минуту от важных забот ради этой раздражившей его наконец пустяковины.

– Да перестаньте вы кричать, – сказал Голос. – Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны. Не хотят они больше жить так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать своим предкам и полагаете это человеческим достоинством, а они – нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства.

Голос на минуту смолк. И целую минуту не было слышно ни звука – только какой-то шорох, словно это туман шуршал, проползая над землей. Потом Голос заговорил снова:

– Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо – лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня они не могут принять вас, но с завтрашнего дня – приходите. В Лошадиной Лощине будет оборудован Дом встречи, после пятнадцати часов приходите хоть каждый день. Каждый день в четырнадцать тридцать от городской площади будут отходить три больших автобуса. Этого будет мало, во всяком случае – завтра, пусть ваш бургомистр позаботится о добавочном транспорте.

Голос снова помолчал. Толпа стояла неподвижной стеной. Люди словно боялись пошевелиться.

– Только имейте в виду, – продолжил Голос. – От вас самих зависит, захотят ли дети встречаться с вами. В первые дни мы еще сможем заставить детей приходить на свидания, даже если им этого не захочется, но потом… смотрите сами… А теперь расходитесь. Вы мешаете и нам, и детям, и себе. И очень вам советую: подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом, а теперь расходитесь.

Толпа оставалась неподвижной. Может быть, она пыталась думать. Виктор пытался. Это были отрывочные мысли. И не мысли даже, а просто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупое раскрашенное лицо Лолы… А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сейчас… Отец с дрожащими от ярости губами… Я из тебя сделаю человека, щенок паршивый, я с тебя всю шкуру спущу… У меня объявилась дочка двенадцати лет, не можешь ли ты ее куда-нибудь прилично пристроить?.. Ирма с любопытством смотрит на расхлюстанного Росшепера… не на Росшепера, а на меня… мне, пожалуй, стыдно, но что она понимает, соплячка? Брысь на место!.. Вот тебе кукла, хорошая кукла?.. Тебе еще рано, вырастешь – узнаешь…

– Ну, что же вы стоите? – сказал громовой Голос. – Расходитесь! Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо и затих.

– Идите же, – сказал Голос.

И снова налетел ветер, уже совсем плотный, как тяжелая мокрая ладонь – уперлась в лицо, толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и увидел, что толпа попятилась. Кто-то вскрикнул громко, раздались возгласы, звучавшие неуверенно, вокруг автомобилей и автобусов возникли словно бы небольшие водовороты. В кузов грузовика полезли со всех сторон, и все заторопились, отталкивая друг друга, лезли в дверцы машин, нетерпеливо растаскивали сцепившиеся рулями велосипеды, затрещали двигатели, а многие уходили пешком, часто оглядываясь назад, но не на автоматчиков, не на пулемет на башне, не на броневик, который подкатил с железным лязгом и встал с раскрытыми люками у всех на виду… Виктор знал, почему они оборачиваются и почему они торопятся, у него горели щеки, и если он чего-нибудь сейчас боялся, так это что Голос снова скажет: «Идите!» – и снова тяжелая мокрая ладонь брезгливо толкнет его в лицо.

Кучка дураков в золотых рубахах все еще нерешительно топталась перед воротами, но их уже стало меньше, а к оставшимся подошел офицер и рявкнул на них, внушительный, уверенный, исполняющий приятный долг, и они тоже попятились, потом повернулись и побрели прочь, подбирая на ходу брошенные на землю серые, синие, темные плащи, и вот уже золотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили автобусы, легковые машины, и люди в кузове, вокруг Виктора, встревоженно и нетерпеливо озираясь, спрашивали друг друга: «А где же водитель?»

Потом откуда-то вынырнула Диана, Диана Свирепая, поднялась на подножку, поглядела в кузов, крикнула сердито: «Только до перекрестка! Машина идет в санаторий!» – и никто не осмелился возразить, все были на редкость тихие и на все согласные. Тэдди так и не появился – должно быть, сел в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по знакомой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их обгоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморось. Дождь пошел уже тогда, когда Диана подвела грузовик к перекрестку, и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину.

Они молчали до самого санатория.

Диана сразу ушла к Росшеперу – так она по крайней мере сказала, – а Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, закурил и уставился в потолок. Может быть, час, а может быть, два он беспрерывно курил, ворочался, вставал, ходил по комнате, бессмысленно выглядывал в окно, задергивал и снова раздвигал портьеры, пил воду из-под крана, потому что его мучила жажда, и снова валился на кровать.

…Унижение, думал он. Да, конечно. Надавали пощечин, назвали подонком, прогнали как надоевшего попрошайку, но все-таки это были отцы и матери, все-таки они любили своих детенышей, били их, но готовы были отдать за них жизни, развращали их своим примером, но ведь не специально же, а по невежеству… матери рожали их в муках, а отцы кормили их и одевали, и они ведь гордились своими детьми и хвастались друг перед другом, проклинали их зачастую, но не представляли себе жизни без них… и ведь сейчас действительно жизнь их совсем опустела, вообще уж ничего у них не осталось. Так разве же можно с ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно, и еще надавать на прощание по морде…

…Неужели же, черт возьми, гадко все, что в человеке от животного? Даже материнство, даже улыбка мадонн, их ласковые мягкие руки, подносящие младенцу грудь… Да, конечно, инстинкт, и целая религия, построенная на инстинкте… наверное, вся беда в том, что эту религию пытаются распространять и дальше, на воспитание, где никакие инстинкты уже не работают, а если и работают, то только во вред… потому что волчица говорит своим волчатам: «Кусайте, как я», и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат: «Удирайте, как я», и этого тоже достаточно, но человек-то учит детеныша: «Думай, как я», а это уже – преступление… Ну, а эти-то как – мокрецы, заразы, гады, кто угодно, только не люди, по меньшей мере сверхлюди, – эти-то как? Сначала: «Посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получилось, это плохо, потому что то-то и то-то, а должно быть так-то и так-то. Посмотрел? А теперь начинай думать сам, думай, как сделать, чтобы не было того-то и того-то, а получилось так-то и так-то». Только я не знаю, что это за «то-то» и что это за «так-то», и вообще все это уже было, все это уже пробовали, получались отдельные хорошие люди, но главная масса перла по старой дороге, никуда не сворачивая, по-нашему, по-простому… Да и как ему воспитывать своего детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал: «Кусай, как я, и прячься, как я», – и так же натаскивал его отца его дед, а деда – прадед, и так до глубин пещер, до волосатых копьеносцев, пожирателей мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их, потому что жалею самого себя, но им-то… им-то наплевать, им мы вообще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не собираются они даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, у них свои дела, и от старого мира они требуют только одного – чтобы к ним не лезли. Теперь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть могущественные покупатели идей, и они будут охранять тебя, весь мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир, будут кормить тебя, будут тебя холить… будут самым предупредительным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на котором они восседают, сверкая шитьем и орденами.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.