Текст книги "Сочинения"

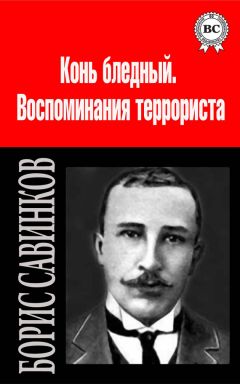

Автор книги: Борис Савинков

Жанр: Военное дело; спецслужбы, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)

26 сентября

Я не знаю, как это было. Ночью, под утро, к ней постучались.

Постучались негромко. В комнате было темно и тихо. Она чутко спала и тотчас проснулась. Вот постучались опять, уже настойчивее и громче. Она быстро поправила косы и встала. Не зажигая огня, босиком, подошла к большому столу, направо, у фортепьяно. Ощупью, так же бесшумно, вынула из ящика револьвер. Я сам подарил его ей. Потом она начала одеваться, все еще ощупью, в темноте.

Постучались в третий, в последний раз. Полуодетая, она ушла в угол, к окну.

Откинула темную занавеску. Увидела каменный двор, сырой и узкий. Вместо звезд – тусклый фонарь внизу… Двери уже ломали. Кто-то мерно стучал топором. Она повернулась к дверям и сильным гибким движением прижала револьвер к груди. К голому телу. У сердца, пониже соска. Потом она лежала навзничь в углу. На ковре чернел револьвер. И опять было темно и тихо.

А теперь, вот сейчас, она, как живая, стоит у моих дверей. Локоны сбились, голубые глаза потухли. Она дрожит хрупким телом и шепчет:

– Жорж, ты ведь приедешь… Жорж…

Я сегодня пойду по Москве. Горят кресты на церквах. Звонят уныло к вечерням. В улицах говор и шум. Все мне близко и чуждо. Вот решетка и крест.

Здесь Ваня убил. Там, в переулке внизу, умер Федор. Здесь я встретил Елену.

…В парке плакала Эрна… Все прошло. Был огонь, теперь тает дым.

27 сентября

Мне скучно жить. Однозвучно тянутся дни, недели, годы. Сегодня, как завтра и вчера, как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни. Та же любовь, та же смерть. Жизнь, как тесная улица: дома старые, низкие, плоские крыши, фабричные трубы. Черный лес каменных труб.

Вот театр марионеток. Взвился занавес, мы на сцене. Бледный Пьеро полюбил Пьеретту. Он клянется в вечной любви. У Пьеретты жених. Хлопает игрушечный пистолет, льется кровь – красный клюквенный сок. Визжит за сценой шарманка. Занавес. Номер второй: охота на человека. Он – в шляпе с петушьим пером, адмирал швейцарского флота. Мы – в красных плащах и масках.

С нами Ринальдо ди Ринальдини. Нас ловят карабинеры. Не могут поймать. Снова хлопает пистолет, визжит шарманка. Занавес. Номер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На золоченых камзолах брызги вина. В руках – картонные шпаги. Они пьют, целуют, поют, иногда убивают. Кто смелее Атоса? Сильнее Портоса? Лукавее Арамиса? Финал. Шарманка жужжит затейливый марш.

Браво. Раек и партер довольны. Актеры сделали свое дело. Их тащат за треуголки, за петушиные перья, швыряют в ящик. Нитки спутались. Где адмирал, Ринальдо, влюбленный Пьеро, – кто разберет? Покойной ночи. До завтра.

Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, генерал-губернатор. Льется кровь.

Завтра тащат меня. На сцене карабинеры. Льется кровь. Через неделю опять: адмирал, Пьеретта, Пьеро. И льется кровь – клюквенный сок.

И люди ищут здесь смысла? И я ищу звеньев цепи? И Ваня верует: Бог? И Генрих верит: свобода?. Нет, конечно, мир проще. Вертится скучная карусель. Люди, как мошки, летят на огонь. В огне погибают. Да и не все ли равно?

Мне скучно. Дни побегут за днями. Завизжит за сценой шарманка, спасется бегством Пьерро. Приходите. Открыт балаган.

Помню: позднею осенью, ночью, я был на морском берегу. Сонно вздыхало море, лениво ползло на берег, лениво мыло песок. Был туман. В белесой, траурной мгле таяли грани. Волны сливались с небом, песок сливался с водой.

Что-то влажное, водное обнимало меня. Я не знал, где конец, где начало, где море и где земля. Я дышал соленою влагою. Я слышал шорох воды. Ни звезды, ни просвета. Кругом прозрачная мгла.

Так и теперь. Нет черты, нет конца и начала. Водевиль или драма?

Клюквенный сок или кровь? Балаган или жизнь? Я не знаю. Кто знает?

1 октября

Я бежал из Москвы. Вчера вечером я пришел на вокзал, машинально сел в поезд. С лязгом гремят буфера, гнутся рессоры. Свистит паровоз. Торопливо в окне мелькают огни. Торопливо стучат колеса.

В Петербурге осенняя грязь. Хмурится утро. Волны в Неве, как свинец. За Невою туманная тень, острый шпиц: крепость.

В три часа день потух, зажгли фонари. Ревет с моря ветер. Бурлит в граните Нева: наводненье.

Скучно. В Москве кресты, в Петербурге солдаты. Монастырь и казарма…

Я жду ночи. Ночью мой час. Час забвения и мира.

3 октября

Вчера на Невском я случайно встретил Андрея Петровича. Он обрадовался, глаза его улыбнулись. Он не подходит ко мне. Осторожный, он идет за мной следом. Я не хочу его видеть. Я не хочу говорить о делах. Я знаю его слова, благоразумные поучения. Я ускоряю шаги, ухожу в переулок. Он догоняет меня.

– Приехали, Жорж? Слава Богу.

И крепко жмет мою руку.

– Зайдемте в трактир.

Как всегда, хрипит разбитый орган, снуют половые. Мне неприятен табачный дым, крепкий запах водки, еды и пива.

– Мы вас ждали. Слушайте, Жорж.

– Ну?

Он таинственно шепчет:

– Много работы… Слышали, – Эрну взяли? Она застрелилась.

– Ну?

– Нужно поставить дело. Мы решили: министр юстиции.

Трясется седая бородка, по-стариковски мигают глаза. Он ждет моего ответа.

Пауза. Он опять говорит:

– Мы решили вам поручить. Дело трудное: в Петербурге. Но вы справитесь, Жорж.

Я слушаю его и не слышу. Кто-то чужой говорит чужие слова. Вот он зовет меня на террор, опять на убийство. Я не хочу убивать. Зачем?

И я говорю:

– Зачем?

– Что, Жорж, зачем?

– Зачем убивать?

Он не понял меня, – наливает стакан холодной воды.

– Выпейте. Вы устали.

– Я не устал.

– Жорж… Что с вами?

Он с тревогой глядит на меня и ласково, как отец, гладит мне руку. А я уже знаю: я ни с ним, ни с Ваней, ни с Эрной. Я – ни с кем.

Я беру свою шляпу.

– Прощайте, Андрей Петрович.

– Жорж.

– Ну?

Жорж, вы больны: отдохните.

Пауза. Потом я медленно говорю:

– Я не устал и здоров. Но ничего больше делать не буду. Прощайте.

На улице та же грязь, за Невой тот же шпиц. Серо, сыро и жутко.

4 октября

Я понял: я не хочу больше жить. Мне скучны мои слова, мои мысли, мои желания. Мне скучны люди, их жизнь. Между ними и мною – предел. Есть заветные рубежи. Мой рубеж – алый меч.

В детстве я видел солнце. Оно слепило меня, жгло лучистым сиянием. В детстве я знал любовь – материнскую ласку. Я невинно любил людей, радостно любил жизнь. Я не люблю теперь никого. Я не хочу и не умею любить. Проклят мир и опустел для меня в один час: все ложь и суета.

5 октября

Было желание, я был в терроре. Я не хочу террора теперь. Зачем? Для сцены? Для марионеток?

Я вспоминаю: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Я не люблю и не знаю Бога. Ваня знал. Знал ли он?

И еще: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Во что верить? Кому молиться?. Я не хочу молитвы рабов… Пусть Христос зажег Словом свет.

Мне не нужно тихого света. Пусть любовь спасет мир. Мне не нужно любви. Я один. Я уйду из скучного балагана. И – отверзнется на небе храм, – я сказку и тогда: все суета и ложь.

Сегодня ясный, задумчивый день. Нева сверкает на солнце. Я люблю ее величавую гладь, лоно вод глубоких и тихих. В море гаснет печальный закат, горят багряные зори. Грустно плещет волна. Никнут ели. Пахнет смолой. Когда звезды зажгутся, упадет осенняя ночь, я скажу мое последнее слово: мой револьвер со мною.

Воспоминания террориста

Предисловие к изданию «Воспоминаний террориста» 1928 года

Воспоминания Савинкова… Воспоминания человека, который от марксизма перебросился к «традициям» «Народной Воли», притом в его узком понимании этой партии, как воплощения идеи террористической борьбы. Благодаря такому пониманию стал социалистом-революционером, причем, будучи членом этой партии, признавал только боевую организацию, только боевые действия… А затем, с этого чалого коня перешел на «белого», затем на «вороного», чтобы в конце своего жизненного пути вновь ударить себя в грудь и публично заявить: «Я ошибался».

Ошибался ли он? Личная ли это ошибка или неизбежное истеричное шатание из стороны в сторону представителя мелкобуржуазной среды, того класса, который обречен на гибель в великой борьбе труда с капиталом и в поисках спасения мечущегося и перекидывающегося то на сторону труда, то на сторону капитала?

Савинков типичен для этой среды. На мрачном фоне самодержавно-феодального строя, он, если не объективно, то субъективно революционер, но «революционер» особенный, «революционер», просмотревший первые громы революции, не понимавший движения масс, не веривший в массы, противопоставлявший единичный террор движению масс, видевший возможность победы только путем террора, возводивший террор в принцип и ради осуществления террористического акта готовый поступиться всем – и партией, и ее программой, и даже тем, что считал своим «святая святых», – патриотизмом.

Весьма характерен следующий маленький отрывок из воспоминаний.

Член финской партии Активного Сопротивления журналист Жонни Циллиакус сообщил центральному комитету (партии с.-р.), «что через него поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров (!!) в размере миллиона франков, причем американцы ставят условием, чтобы деньги эти, во-первых, пошли на вооружение народа и, во-вторых, были распределены между всеми революционными партиями без различия программ».

К этому сообщению в выноске Савинков добавляет: «Впоследствии в «Новом Времени» появилось известие, что пожертвование это было сделано не американцами, а японским правительством. Жонни Циллиакус опровергал это, и центральный комитет не имел оснований отнестись с недоверием к его словам». И только… Сам Савинков, с пеной у рта кликушествовавший вместе со своими соратниками о «германских деньгах», причем весь этот навет был сознательно ими сочинен, по поводу этого миллиона франков даже не побеспокоился проверить, чем, в самом деле, обусловлена эта щедрость американцев, ныне, как известно, отпускающих миллионы на поддержку не русского народа, а Романовых.

Это лишь один, но очень характерный штрих… «Все для террора» – вот Савинковское знамя первого периода его деятельности. Все на благо, что на потребу боевой организации. Максималисты и анархисты – раз они «за бомбу» – желанные члены этой организации. С программой партии можно не соглашаться, идейно можно расходиться, достаточно признавать бомбу – вот идеология Савинковых.

И неудивительно, что, когда грянули громы первой революции, когда в бой двинулись массы, Савинковы должны были оказаться не у дел; их не менее, чем тех, против которых они боролись, запугало это выступление масс, и они, отвергнутые историей, не понимая грандиозности происшедшего сдвига, предались «самоанализу», перебросились на ту сторону баррикад, скатываясь по наклонной плоскости все глубже и глубже в грязную пропасть белогвардейщины.

Печатаемые ныне «Воспоминания» Савинкова относятся к первому «героическому» периоду его деятельности. Но они написаны значительно позже, уже тогда, когда Савинков окончательно перешел в стан «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови». При чтении его «Воспоминаний» это необходимо иметь в виду и ко многим его характеристикам относиться критически. Во многих случаях Савинков наделяет описываемых им лиц своими личными чертами.

О Каляеве он говорит: «К террору он пришел своим особенным, оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву. Он не отрицал, конечно, значения мирной работы и с интересом следил за ее развитием, но террор он ставил во главу угла революции. С.-р. без бомбы уже не с.-р.»

Перейдем к другим. Дора Бриллиант. «Террор для нее, как и для Каляева, окрашивался прежде всего той жертвой, которую приносит террорист. Вопросы программы ее не интересовали. Террор для нее олицетворял революцию и весь мир был замкнут в боевой организации».

Егор Сазонов. (В других источниках – Созонов. – Ред.) «Для него террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом».

Сазонова наделить личными чертами Савинкова труднее. Ему нельзя, как Доре Бриллиант, вложить в уста слова: «Я должен умереть». Поэтому Савинков признает: «Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, Сазонов не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему «не убий». Но хотя эти вопросы и бледнели, но не для Савинкова.

– Скажите, – спрашивает он Сазонова, – как вы думаете, что будем мы чувствовать после… после убийства?

– Гордость и радость, – не задумываясь ответил Сазонов.

– Только?

– Конечно, только.

Савинков на этом успокоиться не может и добавляет:

«Сазонов впоследствии мне написал с каторги: «Сознание греха никогда не покидало меня».

Уже в этом отрывке «достоевщина», присущая Савинкову, четко выступает наружу. Но это цветочки, а вот и ягодки. «В момент убийства великого князя Сергея Дора (Бриллиант) наклонилась ко мне и, не в силах более удерживать слезы, зарыдала. Все ее тело сотрясали глухие рыдания. Я старался ее успокоить, но она плакала еще громче и повторяла: Это мы его убили… Я его убила… Я…»

– Кого? – переспросил я, думая, что она говорит о Каляеве.

– Великого князя…

А вот Леонтьева. «Она, – сообщает Савинков, – участвовала в терроре с тем чувством, которое жило в Сазонове, – с радостным сознанием большой и светлой жертвы».

Еще характернее в освещении Савинкова Беневская, верующая христианка, ради спасения души признававшая террор.

Таких характеристик у Савинкова многое множество. И, конечно, они не верны. Савинков, кого может, наделяет своими чертами периода своего упадка. Кого может. Но может не всех. Савинковских черт не приписать сормовскому рабочему Назарову, который на все вопросы Савинкова заявил: «По-моему, нужно бомбой их всех. Нету правды на свете. Вот во время восстаний сколько народу убили, дети по миру бродят… Неужели еще терпеть? Ну, и терпи, если хочешь, а я не могу»…

Назаровы могут ошибаться, но, даже идя по ложному пути, они ничего общего с савинковщиной не имеют, им ее не привить.

Но, приписывая свои черты определенным лицам и этим греша против этих лиц, Савинков в своих «Воспоминаниях» верно отражает черты мечущейся из стороны в сторону мелкобуржуазной среды. «С.-р. без бомбы уже не с.-р.» А начавшаяся массовая революция отмела единичный террор. Савинковы очутились на мели. Они революции без бомб не признавали. «Неожиданное выступление петербургских рабочих со священником во главе действительно давало иллюзию (!!) начавшейся революции». Для них это была иллюзия. Только иллюзия. Почему? «Я плохо верил, – говорит Савинков, – в революционный подъем рабочих масс».

«Плохо верил»… А когда двенадцать лет спустя рабочие массы заставили его «хорошо поверить», он направил свое оружие против них, пошел с белыми, брал от западноевропейских демократов деньги на убийство Ленина…

* * *

Савинков посвятил свои «Воспоминания» первому эсэровскому периоду своей деятельности. С ними стоит познакомиться, их следует читать. Они освещают, помимо воли автора, тот период, когда партия с.-р. еще не была той «ручной» партией, за спиной которой в момент революционного выступления масс пряталась вся черная реакция, но когда, несмотря на героизм отдельных лиц, все данные для того, чтобы стать таковой, уже были налицо. И не потому, что субъективно тот или другой член партии с.-р. собирался изменить рабочим массам, а по своей мелкобуржуазной сущности. «Рожденный ползать летать не может». Партия, не стоящая на почве революционного марксизма, партия, не сознающая исторической миссии пролетариата и потому не верящая в его революционность, могла героически бороться с самодержавием, как врагом среды, интересы которой она защищала. Но в момент революции, когда со стороны пролетариата этой мелкобуржуазной среде грозила опасность, она должна была выявить свой подлинный облик. Истинные революционеры в лице М.А.Натансона, Устинова и других отшатнулись от нее и примкнули к коммунистическому движению, а партия с.-р. пошла к Колчакам, Деникиным, Юденичам.

С.-р. отшатнулись от Савинкова. Напрасно. Он лишь откровеннее и прямолинейнее. Но он с.-р., до мозга костей с.-р. Таким он выступает и в своих «Воспоминаниях», и это придает цену этим «Воспоминаниям».

Феликс Кон

Часть первая

Глава первая. Убийство ПлевеВ начале 1902 года я был административным порядком сослан в г. Вологду по делу с. – петербургских социал-демократических групп «Социалист» и «Рабочее Знамя». Социал-демократическая программа меня давно уже не удовлетворяла. Мне казалось, что она не отвечает условиям русской жизни: оставляет аграрный вопрос открытым. Кроме того, в вопросе террористической борьбы я склонялся к традициям «Народной Воли».

В Вологду дважды – осенью 1902 г. и весной 1903 г. – приезжала Е.К.Брешковская. После свиданий с нею я примкнул к партии социалистов-революционеров, а после ареста Г.А.Гершуни (май 1903 г.) решил принять участие в терроре. К этому же решению, одновременно со мною, пришли двое моих товарищей, а также близкий мне с детства Иван Платонович Каляев, отбывавший тогда полицейский надзор в Ярославле.

В июне 1903 г. я бежал за границу. Я приехал в Архангельск и, оставив свой чемодан на вокзале, явился по данному мне в Вологде адресу. Я надеялся получить подробные указания, как и на каком пароходе можно уехать в Норвегию. Из разговора выяснилось, что в тот же день через час отходит из Архангельска в норвежский порт Вардэ мурманский пароход «Император Николай I». У меня не было времени возвращаться на вокзал за вещами, и я, как был, без паспорта и вещей, незаметно прошел в каюту второго класса.

На пятые сутки пароход входил в Варангер-фиорд. Я подошел к младшему штурману.

– Я еду в Печеньгу (последнее перед норвежской границей русское становище), но мне хотелось бы побывать в Вардэ. Можно это устроить?

Штурман внимательно посмотрел на меня.

– Вы что же, по рыбной части?

– По рыбной.

– Что же, конечно, можно. Почему же нельзя?

– У меня паспорта заграничного нет.

– Зачем вам паспорт? Сойдите на берег, переночуйте у нас, и на рассвете обратным рейсом в Печеньгу. Только билет купите.

На следующий день показались маяки Вардэ. На пароход поднялись чиновники норвежской таможни. Я сошел в шлюпку и через четверть часа был уже на территории Норвегии. Из Вардэ, через Тронтгейм, Христианию и Антверпен я приехал в Женеву.

В Женеве я познакомился с Михаилом Рафаиловичем Гоцем. Невысокого роста, худощавый, с черной вьющейся бородой и бледным лицом, он останавливал на себе внимание своими юношескими, горячими и живыми глазами. Увидев меня, он сказал:

– Вы хотите принять участие в терроре?

– Да.

– Только в терроре?

– Да.

– Почему же не в общей работе?

Я сказал, что террору придаю решающее значение, но что я в полном распоряжении центрального комитета и готов работать в любом из партийных предприятий.

Гоц внимательно слушал. Наконец, он сказал:

– Я еще не могу дать вам ответ. Подождите, – поживите в Женеве.

Тогда же я познакомился с Николаем Ивановичем Блиновым (убит в 1905 г. в Житомире, защищая во время погрома евреев) и Алексеем Дмитриевичем Покотиловым. Я знал, что оба они – бывшие студенты Киевского университета и близкие товарищи С.В.Балмашева, но я не знал, что они члены боевой организации. Покотилова я встречал еще в Петербурге в январе 1901 г. Он приехал в Петербург независимо от П.В.Карповича и даже не подозревая о приезде последнего, но с той же целью – убить Боголепова. В Петербурге он обратился за помощью в комитет группы «Социалист» и «Рабочее Знамя». Мы отнеслись к его просьбе с недоверием и в помощи отказали. Убийство министра народного просвещения казалось тогда нам ненужным и едва ли возможным. Покотилов после отказа не уехал из Петербурга. Он решил своими силами и на свой страх совершить покушение. Случайно Карпович предупредил его.

В августе в Женеву приехал один из товарищей. Он сообщил мне, что Каляев отбывает приговор (месяц тюремного заключения) в Ярославле, и поэтому только поздней осенью выезжает за границу. Товарищ поселился со мною. Чтобы не обратить на себя внимание полиции, мы жили уединенно, в стороне от русской колонии.

Изредка посещала нас Брешковская.

Однажды днем, когда товарища не было дома, к нам в комнату вошел человек лет тридцати трех, очень полный, с широким, равнодушным, точно налитым камнем, лицом, с большими карими глазами. Это был Евгений Филиппович Азеф.

Он протянул мне руку, сел и сказал, лениво роняя слова:

– Мне сказали, – вы хотите работать в терроре? Почему именно в терроре?

Я повторил ему то, что сказал раньше Гоцу. Я сказал также, что считаю убийство Плеве важнейшей задачей момента. Мой собеседник слушал все так же лениво и не отвечал. Наконец, он спросил:

– У вас есть товарищи?

Я назвал Каляева и еще двоих. Я сообщил их подробные биографии и дал характеристику каждого. Азеф выслушал молча и стал прощаться.

Он приходил к нам несколько раз, говорил мало и внимательно слушал. Однажды он сказал:

– Пора ехать в Россию. Уезжайте с товарищем куда-нибудь из Женевы, поживите где-нибудь в маленьком городке и проверьте, – не следят ли за вами.

На следующий день мы уехали в Баден, во Фрейбург. Через две недели нас посетил Азеф и на этот раз впервые сообщил план покушения, не упоминая ни словом о личном составе организации. План состоял в следующем: было известно, что Плеве живет в здании департамента полиции (Фонтанка, 16) и еженедельно ездит с докладом к царю, в Зимний дворец, в Царское Село или в Петергоф, смотря по времени года и по местопребыванию царя. Так как убить Плеве у него на дому, очевидно, было много труднее, чем на улице, то было решено учредить за ним постоянное наблюдение. Наблюдение это имело целью выяснить в точности день и час, маршрут и внешний вид выездов Плеве. По установлении этих данных предполагалось взорвать его карету на улице бомбой. При строгой охране министра для наблюдения необходимы были люди, по роду своих занятий целый день находящиеся на улице, например, газетчики, извозчики, торговцы в разнос и т. п. Было решено поэтому, что один товарищ купит пролетку и лошадь и устроится в Петербурге легковым извозчиком, а другой возьмет патент на продажу в разнос табачных изделий и, продавая на улице папиросы, будет следить за Плеве. Я должен был комбинировать собираемые ими сведения и, по возможности, наблюдая сам, руководить наблюдением.

План этот принадлежал целиком Азефу и был чрезвычайно прост. Но именно своей простотой он давал нам преимущество перед полицией. Уличное наблюдение никогда не применялось революционерами не только в период Гершуни, но и во времена «Народной Воли», если не считать приготовлений к первому марта 1881 г. Полиция едва ли могла предположить, что члены боевой организации ездят по Петербургу извозчиками или торгуют в разнос. Между тем, систематическое наблюдение неизбежно приводило к убийству Плеве на улице. Кончая со мной разговор, Азеф сказал с убеждением:

– Если не будет провокации, Плеве будет убит. Из Фрейбурга один из товарищей, взяв с собой гремучую ртуть, через Александрово уехал в Россию. У меня не было паспорта, и я должен был получить его в Кракове. Я поехал в Краков через Берлин, и в Берлине встретился снова с Азефом и только что приехавшим из России Каляевым.

Мы сидели втроем на Leipzigerstrasse в одном из больших берлинских кафе. Каляев горячо говорил о терроре, о своем непременном желании участвовать в деле Плеве, о психической невозможности для себя мирной работы. Азеф лениво слушал. Когда Каляев умолк, он равнодушно сказал:

– Нам не нужны сейчас люди. Поезжайте в Женеву. Может быть, мы потом и вызовем вас.

Огорченный Каляев ушел. Я спросил Азефа:

– Он не понравился вам?

Азеф подумал с минуту.

– Нет. Но он странный какой-то… Вы его знаете хорошо?

На улице, сердясь и волнуясь, меня ждал Каляев. Я взял его под руку.

– Что ты, Янек?.. Он не понравился тебе? Да?

Как и Азеф, Каляев ответил не сразу:

– Нет… Но знаешь… Я не понял его, может быть, не пойму никогда.

В начале ноября я был в Петербурге, не зная ни состава организации, ни партийных паролей, ни явок. Я ждал Азефа: он обещал приехать непосредственно вслед за мной.