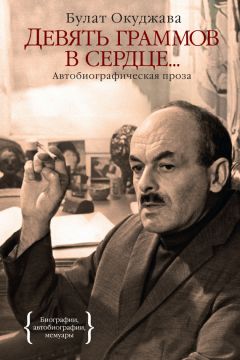

Читать книгу "Девять граммов в сердце… (сборник)"

Автор книги: Булат Окуджава

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Булат Шалвович Окуджава

Девять граммов в сердце…

Издание выпущено при дружеском участии Государственного Музея Булата Окуджавы, Регионального общественного фонда его имени и лично Андрея Ильича Казьмина, сотворившего чудо для поддержки музея Окуджавы на Арбате.

© Б. Ш. Окуджава (наследник), 2014

© А. Рыбаков, оформление серии, 2012

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство КоЛибри®

Упраздненный театр

Семейная хроника

1

В середине прошлого века Павел Перемушев, отслужив солдатиком свои двадцать пять лет, появился в Грузии, в Кутаисе, получил участок земли за службу, построил дом и принялся портняжить. Кто он был – то ли исконный русак, то ли мордвин, то ли еврей из кантонистов – сведений не сохранилось, дагеротипов тоже. Зато женился на кроткой Саломее Медзмариашвили и родил трех дочерей: Макрину, Феодосию и Елизавету. Все они были худощавые, сероглазые, работящие – видимо, в него. Макрина вышла замуж за Максима Киквадзе, средняя, Феодосия, – за Епифана Георгадзе, старшая, Елизавета, – за Степана Окуджаву. И родились у них дети: у Макрины – Георгий (Гоги) и Василий, у Феодосии – Григорий, а у Елизаветы, у бабушки Лизы, – Владимир, Михаил, Александр, Николай, Ольга, Мария, Шалва и Василий. Этого Василия прозвали белым, в отличие от черного – сына Макрины. Макрина с Максимом поселились в Батуме, Феодосия с Епифаном – в Тифлисе, а Елизавета со Степаном так и остались в доме Павла Перемушева в Кутаисе.

Пусть вас не смущает обилие имен. Они, по всей вероятности, больше не возникнут, кроме Лизы, Степана и их детей.

Степан был невысок, неширок, но ладен и даже изящен. Жесткая шевелюра, украшенная слишком ранней сединой, зачесана на бочок. На первый взгляд он казался сосредоточенным и угрюмым, но тут же стиснутые губы расползались в счастливой улыбке, а брови высоко взлетали, а за этим приоткрывалась неведомая бездна затаенного темперамента и даже страсти, однако в глазах при этом не исчезала тоска, уравновешивая эти несовместимые дары природы.

Он любил Лизу и своих детей, но тоска в глазах не унималась, даже когда он пил в кругу друзей, даже когда он пел приятным баритоном, даже когда расточал сокровенные нашептывания жене, детям, этому дому и своей судьбе.

Елизавета стирала, стирала самозабвенно и жертвенно, почти с отчаянием. Ее хрупкие, тонкие, молодые руки ворошили такие груды чужого белья, что хватило бы на целую прачечную.

А он был грамотен настолько, что легко, играючи выводил не только витиеватые картвельские письмена, но с неменьшей легкостью орудовал и кириллицей, и не было мастера виртуознее для составления, к примеру, изощренных посланий в губернскую канцелярию, или в суд, или даже в Санкт-Петербург по просьбе любого кутаисского жителя, мало осведомленного в русском языке, а тем более в канцелярских изысках. Вот таким он и был – этот вольный стряпчий конца девятнадцатого века, отец многочисленных отпрысков, муж старательной сероглазой кутаисской прачки. Мой грузинский дед.

И вот он поднимался по утрам, завтракал кусочком чади[1]1

Кукурузная лепешка.

[Закрыть] с сыром, долго таскал ведрами воду, чтобы наполнить громадную дубовую бочку для Лизы; затем тщательно брился, надевал единственный серый полусюртук, черный галстук, долго до блеска начищал штиблеты, водружал на голову шляпу и медленно шествовал к базару, с достоинством отвечая на поклоны прохожих кутаисцев, шел и раскланивался по сторонам и улыбался. На кутаисском базаре среди непроходимых холмов из зелени и овощей ему очищали заветное пространство на деревянном прилавке, и уже кем-то были приготовлены чернила, перья и бумага; и одинокие просители сходились в терпеливую очередь, и откуда-то появлялся расшатанный табурет.

Он выслушивал просителя, переводил его жалобы и просьбы на русский, и на белом листе неторопливо возникали многозначительные, душераздирающие, горькие и лукавые откровения ныне живущих и страждущих в адрес ныне же живущих и начальствующих: «Милостивый государь…», или «Ваше благородие господин…», или «Ваше превосходительство…», и даже «Ваше высокопревосходительство…». И люди вокруг благоговейно молчали, следя за обстоятельной рысью пера, оживляющего их сокровенные надежды.

Плата за труд была общеизвестна и доступна. Серебро звенело о прилавок, и смятые рубли ложились рядом. Так проходила первая половина дня. Очередь страждущих постепенно рассасывалась. Он сгребал заработанное и отправлялся бродить меж базарными рядами. С достоинством плыла его потускневшая шляпа на фоне багровых туш и гор сыра, и арбузов, и пепельных чурчхел. Он склонялся над бочками с кудрявым джонджоли и едкой цицакой. Он задумчиво перебирал сухощавыми писарскими пальцами прохладные камешки рябоватого лобио и дышал ароматом сунели. Постепенно наполнялась матерчатая домашняя сумка, и обход рядов завершался, как обычно, у тесной невыразительной, но знаменитой хлебной лавки, где из прокопченной, пышущей жаром торни[2]2

Круглая глубокая печь.

[Закрыть] слетались к нему хрустящие пури[3]3

Грузинский хлеб.

[Закрыть]. А тут уж было рукой подать и до тесного и обжитого базарного трактирчика, где его уже ждали многолетние приятели вооон за тем столом, стоящим как-то боком к входным дверям и потому привычным почти как дом, как небо и судьба…

Он вешал сумку, переполненную базарной снедью, на ржавый гвоздик, многие годы торчащий из деревянной стены, и все начиналось с обычного легкого розового имеретинского, которое пилось вдохновенно, соответственно произносимым изречениям и полумраку, озаренному пожилой керосиновой лампой. И чем стремительней надвигались южные сумерки, чем с большим шипением трудилась и подмигивала лампа, чем искаженней казался силуэт порхающего полового, тем счастливее была улыбка на губах Степана, но тем гуще и непреодолимее разливалась тоска в его глазах. Он не задумывался над ее природой. И даже если встречался друг и спрашивал о причине его тоски, он не знал, что ответить.

Да и что было отвечать? Пока он был трезв и работал, размещая по бумаге привычные словосочетания, он думал о Лизе, и ему было жаль ее ручек, и он думал о своих детях: о старшем сыне Владимире, бежавшем неизвестно куда после неудавшегося покушения на кутаисского губернатора, в котором он принимал участие как молодой и неистовый анархист. Где он теперь? Никто не знал. Сведущие люди шептали о Швейцарии. Какая Швейцария, кацо?! Кому он там нужен, в этой Швейцарии? Что он мог там делать, едва окончивший гимназию? Может быть, пьет там швейцарское вино в компании молодых бородатых преступников? Еще он думал о Михаиле, мягком и надежном в быту, о Саше, легкомысленном и пылком гвардейском поручике; и о Коле, несдержанном и насмешливом; и о проницательной и участливой Оле; и о Мане – краснощекой хохотушке; и о маленьком Шалико, доверчивом и самолюбивом; и о совсем маленьком Васе, с серыми материнскими глазами и с большим отцовским носом…

Кстати, о носе. Он у Степана господствовал над остальными частями лица и даже привлекал внимание, хотя, может быть, не столько величиной, сколько многозначительной направленностью и загадочной целеустремленностью. По той местности и по тем временам размеры эти были почти привычны, но все-таки некоторая его исключительность не могла не запоминаться. Видимо, этот родовой признак знаменовал силу крови, основательность бытия, приверженность к земным обстоятельствам. Эта сила воцарилась почти во всех детях, что Степан да и Лиза отмечали со смехом, щелкая отпрыскам по крепеньким и вполне выдающимся носам, ну, кроме, пожалуй, Оли и Шалико. Правда, по прошествии многих лет у дальних потомков она постепенно ослабла и потускнела, хотя и не совсем, и даже в четвертом поколении еще и нынче заметны ее красноречивые следы.

И вот, пока Степан был трезв, он думал о семье, о доме, об утреннем пробуждении, о звуке горячей воды, льющейся в корыто где-нибудь в дворовой тени… Но когда легкое имеретинское проникало во все поры и начинало пощипывать изнутри, жечь и распалять, да еще к нему примешивался нестройный хор привычных, но обольстительных сентенций и песнопений, вот тогда он постепенно начинал думать о себе, о том, как совсем недавно еще был маленьким, а теперь уже почти стар, весь пронизанный сединой и нарожавший стольких детей, и как это все быстро и неудержимо. Гмерто, боже ты мой!.. И это все? И если даже там будет вечное и беспечальное житье, но ведь не будет уже всего этого: ни Лизы, ни детей, ни этого стола, ни этой закопченной керосиновой родственницы, ни этих лиц, одутловатых, побагровевших, но счастливых и умиротворенных! Как быстро! «Степан, – кричали ему, – выше голову, брат!» И он улыбался, и слезы посверкивали в его глазах.

Затем все медленно и неуклюже подымались со своих мест, грохоча стульями и табуретками, и долго прощались. И Степан уходил, не позабыв снять с кривого гвоздя свою старую ароматную сумку. Он шел к дому сквозь сумерки, слегка покачиваясь, но очень заботясь о том, чтобы ступать твердо и выглядеть пристойно. Он проходил сквозь свой дворик, продирался через сырые стены развешенных прохладных простынь и прочего стираного чужого белья и входил в свой дом. Маленькие теплые крепкие руки Лизы обнимали его, усаживали на стул, и она говорила ему с торопливым и искренним участием: «Как ты хорошо выглядишь! Подумать только, просто замечательно!..» Он с трудом подходил к зеркалу, долго, горестно мыча, разглядывал себя, затем жаловался: «Знаешь, Лизико… я все соображаю… но рожа у меня такая пьяная… и мне стыдно, Лизико, дети… Я понимаю, что выгляжу смешным и жалким… вот что ужасно!..» – «Нет, нет, – говорила она, тихо смеясь и подмигивая детям, – ты выглядишь очень хорошо. Давай я тебе помогу. А ты ложись, давай, давай, вот так, генацвале…»

Он спал, сладко выпятив губы, но в воздухе империи что-то происходило, что-то совершалось уже многие годы, неостановимое и непредсказуемое. Дыхание каких-то зловещих ветров овевало и спящих и бодрствующих, насылая неведомые доселе тревоги, возбуждение и дрожь. И это особенно воспринималось молодыми, независимо от выражения их глаз, цвета крови и местожительства. Конечно, степень восприимчивости у каждого из них была своя, и, конечно, многое определялось, как это говорится, жаром души и сердца, но не всегда, не всегда, ибо и холодные головы, бывало, подвергались воздействию этого ветра. Это напоминало эпидемию; в разных домах, в разных пространствах внезапно вспыхивал этот недуг, и, охваченные им, они выбивались из толпы и находили друг друга. Степан спал, выпятив губы, но это вовсе не означало, что ночью и днем, когда он счастливо улыбался, его не обременяли тревожные предчувствия каких-то печальных перемен.

Вот и старший Володя, задетый этим недугом переустройства, отсиживается теперь в какой-то Швейцарии. И Миша, произнося проникновенные слова отцу и матери, таит в душе, оказывается, некие неведомые для государства каверзы, о которых перешептывается наедине с Колей. Да, с Колей… И Оля, представьте, худенькая, большеглазая, склонная к романтическим фантазиям, начинает поддакивать братьям. И тут же они, ну это уж совсем необъяснимо, осуждают старшего брата за его анархические пристрастия… «Не надо, не надо, – вспыхивает в серых глазах Лизы, ворочающей груды чужого грязного белья на кутаисском дворике, – не надо, дети!..» Она шепчет это и гладит их, словно маленьких, по головкам, глядя в сутулые спины жандармов после очередного ночного обыска, жалея детей, свой дом, плачущего хмельного Степана. А ведь она говорила раньше Володе, а после Мише, Коле, а потом – Оле, а потом – Шалико: «Сирцхвили…[4]4

Стыдно (груз.).

[Закрыть] Что скажут люди?..» А они возвращались из гимназии, награжденные за блистательные успехи, и принимались за свое. И не было сил остановить эту таинственную хворь, эту счастливую бунтарскую лихорадку.

Вот только Саша оказывался в стороне от остальных братьев. Пренебрегая политическими их пристрастиями, пил в Поти кахетинское как истинный гвардеец в кругу избранников военной фортуны и пел «Мравалжамиер»[5]5

«Многия лета», грузинская заздравная песня.

[Закрыть] или российские военные песнопения; или, защищая воинскую честь, стрелялся с обидчиком в глухих потийских закоулках, и снова пил, и клялся в верности престолу!

Никому из простых смертных не дано разглядеть изощренные рисунки грядущего и того, что дорожки, кажущиеся параллельными, сходятся, сходятся и в скором времени им суждено пересечься – со скрежетом, стенаниями и кровью. Никто не знал этого, равно как не знал и того, кто омоет ноги в роковом потоке и – почему.

Как будто жизнь была пространством, просматриваемым из окна. За углом таилась неизвестность. Она была главным будущим, которое они создавали не покладая рук, так же как и мы его создаем – не по распоряжению начальства, а по своей фантастической природе, по своему муравьиному вдохновению, по своей пчелиной неукротимости. Какая слепая программа заложена в нас с рождения?.. И нет нам отдыха…

2

Много лет спустя, а точнее, уже в двадцать четвертом году возник внук Степана Окуджавы – по официальным документам Отар, по самоощущению Иван Иваныч, в быту же по малолетству бывший просто Ванванчем.

Вам придется несколько напрячься, чтобы осознать все это, но поверьте, что тут нет плодов моей злокозненной прихоти. Все гораздо сложнее и вместе с тем проще, в чем вы со временем сами убедитесь и, натурально, почувствуете облегчение.

У пятилетнего Ванванча была няня Акулина Ивановна, откуда-то с Тамбовщины. Добрая, толстенькая, круглолицая, голубые глазки со слезой, множество скорбных морщинок в невероятном сочетании с добросердечием, с тихими медовыми интонациями: «Отарик, Отарик, малышечка моя… Да что же это ты, малышечка, расшалилси?.. Ай не стыдно? Стыдно? Вот и славно, цветочек… А Боженька-то все видит и думает: что ж это цветочек наш расшалилси?.. Во как…»

«Боженька, Боженька», он так и пробубнил, заигравшись, в присутствии мамы. «Это что еще за Боженька?» И черные брови ее взлетели, и в карих мягких глазах промелькнул взаправдашний гнев, и двадцатишестилетняя большевичка, стараясь быть понятой, объяснила Акулине Ивановне ошибочность ее представлений о мире, в котором уже свершилась революция и нельзя, нельзя, даже преступно, воспитывать новое поколение с помощью старых, отвергнутых, основанных на невежестве понятий. И Акулина Ивановна кивала, вглядывалась в маму голубыми участливыми глазками, а сердце ее разрывалось от жалости к этой молодой, строгой, несчастной, заблудшей, крещеной армянке.

Молилась Акулина Ивановна не размашисто, не истово, не показно, а почти про себя, где-нибудь в укромном уголке, щадя, наверное, несуразных безбожников, молодых и непутевых, но тоже сердечных и щедрых, и за них, быть может, просила, чтобы ее деревенский Бог оборотил свой лик и к ним, несмотря ни на что. Белый платок с поблекшим розовым орнаментом она будто бы и не снимала. Во всяком случае, Ивану Иванычу нынче это так помнится. Мамины укоризны не обескураживали Акулину Ивановну, но тихая смущенная улыбка возникала на ее губах, и двигалась няня как-то все бочком, и мама иногда поглядывала на нее с недоумением.

– Ну, картошина, – говорила Акулина Ивановна Ванванчу, – давай чайком побалуемся…

Чайный нектар распивался обычно в комнатке Насти. На глаз Ванванча, Настя была совсем старуха. Когда ее высоченный, худой, прихрамывающий силуэт возникал в коммунальной кухне, газовая плита начинала гореть холодным строгим пламенем и на лицах присутствующих появлялись черты праведности. В эту квартиру фабриканта Каминского на Арбате она пришла совсем девочкой, но вскоре стала изощренной кухаркой и своим человеком. То ли семья была либеральная, то ли природные достоинства Насти возвышали – не знаю. Жила она в маленькой комнатушке за кухней. Была у нее железная кровать, столик, полка на стене с вареньями и медом в баночках и икона с лампадкой в углу. Была она строга, немногословна, но Ванванч разгадал однажды за тонкими, сжатыми, бледными губами источник доброты, предназначенный, как ему показалось, только для него одного. Он это знал, обмениваясь с ней изредка тайными многозначительными сигналами.

И вот они сидят за Настиным столиком все трое и дуют в блюдца. Чай заваривается душистый и тягучий. И струйка его льется в чашку со звоном, и Ванванч старается держать блюдце на растопыренных пальцах, и пыхтит, подражая старухам, и утирает со лба воображаемый пот.

– Ну, картошина, каково пьется-то?

Это странное прозвище выплеснулось у Акулины Ивановны после того, как она вдруг обнаружила, что его нос напоминает маленькую картофелину. «Махонька така картошина… Что за картошина така? Кааартошинка…»

Старухи сидят на табуретках, а Ванванч по традиции на Настиной кровати и болтает ножками. О чем они разговаривают, тихо и обстоятельно, ему непонятно, да и не нужно. У него свои мысли и страсти. Он пока не видит разницы между фабрикантами и рабочими, между кулаками и батраками, между умными и глупыми, но тьма и свет, зима и лето, доброта и жестокосердие распознаются им с безукоризненной точностью, с врожденным детским профессионализмом.

…Настю нынче понапрасну не тревожат: она хворает, все больше полеживает у себя, Ванванч знает, что Настя больна, иногда украдкой приоткрывает ее дверь и видит: вот она лежит на кровати под большим старым клетчатым платком и подмигивает ему.

– Ну, картошина, гулять пойдем. – Акулина Ивановна помогает ему одеться. Они долго сопят и топчутся в полутемном коридоре коммунальной арбатской квартиры, ибо встреча с январским двором – дело нешуточное, а поэтому – стеганые одежки, и шапки-ушанки, и варежки, и шарфик, и валенки, и старые погнутые саночки – бог весть, с каких времен.

Пространство арбатского двора было необозримо и привычно. Вместе со всем, что оно вмещало, со стенами домов, окружавших его, с окнами, с помойкой посередине, с тощими деревцами, с ароматами, с арбатским говорком – все это входило в состав крови и не требовало осмысления. Там располагались глубокие сугробы, в которых приятно было тонуть, после чего мягкие горячие пальцы Акулины Ивановны тщательно и долго извлекали снег из-под воротника, из валенок. «Ох, фулюганчик, ты что же это снегом-то напихалси? Да что же это за баловник такой?!» И это все звучало как поощрение, он это чувствовал и заглядывал в ее голубые лукавые глазки и тут же спешил зарыться снова в новый сугроб или, свалившись с саночек, закувыркаться с горки…

– Ну, картошина, дождешьси… А Он-то видит все…

– Кто? – спрашивал Ванванч, покуда она вытряхивала из него снег.

– Эвон, – кивала она на низкое зимнее небо, – эвон, эвон, – чтобы не произнести запретное имя.

Конечно, Ванванч ее любил. Больше было некого. Далекий папа казался нарисованным и неправдоподобным. Призрачная мама появлялась на мгновение, изредка, по вечерам, если он не успел еще уснуть, и, усталая после вдохновенного трудового дня, прижимала его к себе, но все как-то отрешенно, судорожно, из иного мира, продолжая думать о чем-то своем.

– Мамочка, а я сегодня зарылся в снег!

– Да что ты? – рассеянно, с искусственным интересом. – А спать тебе не пора?

– Расскажи мне что-нибудь…

– Вот няня расскажет.

И няня рассказывала. Она брала его пальцы в свою пухлую горячую ладошку, и через эту ладошку в его чистую кровь просачивалось нечто негромкоголосое и пестрое, что снится по ночам, а днем ходит следом, подталкивая под локоток. Она заглядывала при этом в его широко распахнутые кавказские глаза, в которых сладостно расположились и Василиса Премудрая, и Микула, и Аленушка, и ангелы Господни… Пейзажи были тамбовские, а ему представлялся подмосковный клязьминский соснячок. И глупый царь склонялся перед Иваном-дураком.

– Ну спи, малышечка, спи, картошина…

Иногда кто-нибудь привозил мандарины из далекого Тифлиса от папы, где папа сгорал на партийной работе. Акулина Ивановна научилась снимать кожуру с диковинного фрукта и скармливала сочные дольки Ванванчу.

– А вы, няня? – говорила мама. – Попробуйте, пожалуйста.

Акулина Ивановна перекатывала оранжевый ароматный шарик в ладошках, улыбалась и едва-едва покачивала головой в неизменном платочке:

– Пущай картошина поисть… Экой мандалин! А я и не видывала такого и не слыхивала об ем, ну надо ж!..

– Ну хоть попробуйте, – настаивала мама, – ну пожалуйста.

Акулина Ивановна вздыхала и поджимала губы:

– Пущай он исть этот яблочек господский, а мне не хоцца, я лучше чайку попью с сахаром, – и прятала мандарины на дальнюю полку в буфете.

– Не прячьте, еще пришлют, – говорила мама с досадой, – ну хоть угостите кого-нибудь.

Тут Акулина Ивановна светлела вся:

– Ну, картошина, кого угощать-то будем? – и лукаво заглядывала Ванванчу в глаза. – Жоржетту, что ль?

Он кивал радостно и мчался за Жоржеттой.

Жоржетте Каминской было шесть лет. Если у Ванванча были темно-русые кудряшки, которые с каждым годом становились темнее и жестче, то у Жоржетты были шелковые локоны, черные как смоль. Эта пятикомнатная коммунальная арбатская квартира когда-то целиком принадлежала Яну Каминскому – владельцу небольшой фабрики по выделке кожи. Владение было обобществлено. Бывший владелец служил там же в качестве экономиста. В собственной квартире ему оставили одну комнату, в которой и устроились покорно и с благодарностью все трое Каминских: сам Ян Адамович, Юзя Юльевна и Жоржетта. Социальный статус пока не волновал ни Ванванча, ни Жоржетту, не подвергался обсуждению и старшими. Даже то, что родителям Ванванча предоставили сразу две комнаты, не вызывало удивления: хозяева! В обеих комнатах располагалась бывшая мебель Каминских, и это тоже воспринималось в порядке вещей. Мама долго не могла открыть красивое настольное бюро из карельской березы, так что пришлось потревожить рыжеволосую белотелую Юзю Юльевну, которая немедленно явилась и, расточая улыбки, легким, решительным движением пальца распахнула свою бывшую собственность, и ни горечи, ни даже недоумения не было на ее холеном розовом лице.

– Вот так, – сказала она, – алле, прошу сердечно…

Ян Каминский, всегда подтянутый, в безукоризненной тройке, хоть и выглядел в глазах обитателей квартиры весьма буржуазным, не вызывал ни у кого отчуждения и недоброжелательства, кроме, пожалуй, Ирины Семеновны, совсем недавно въехавшей в одну из комнат с великовозрастным сыном Федором. Ее угличская философия, не встречавшая сопротивления, зиждилась на уездных постулатах, по которым все незнакомое объявлялось чуждым и опасным и против чего следовало ну если не бороться, то по крайней мере протестовать, и если не вслух, то с помощью жестов, пренебрежительной мимики и прочих загадочных инструментов неприязни. Ее раздражал голос Юзи Юльевны. Действительно, это был не самый приятный голос: визгливые нотки преобладали в нем, усугубляя безобидную авторитарность. Каминские говорили между собой по-французски. Эти каркающие, непонятные звуки тоже не радовали Ирину Семеновну, и, когда они начинали звучать на кухне, у нее тотчас что-то не ладилось, ну, допустим, с крышкой от суповой кастрюльки, которая со звоном выпадала из рук, и Ирина Семеновна ее ловила и водружала на место, приговаривая: «У, барыня чертова!.. Я тебе!.. Раззвенелась!» – и подмигивала при этом Акулине Ивановне. И если Ян Адамович вечерней порой по какому-нибудь случаю появлялся на кухне с бутылкой шампанского, в своей неизменной тройке, и расставлял на столике старорежимные бокалы, и наполнял их, и приглашал широким жестом «всех присутствующих дам» выпить по глоточку в честь, оказывается, именин Юзи Юльевны, или пятнадцатилетия их брака, или по случаю благополучного приезда из далекого Тифлиса папы Ванванча, или в связи с пролетарским праздником Первое мая (мало ли поводов?), – так вот, если он проделывал все это, а гости с шумным одобрением подымали бокалы, Ирина Семеновна растягивала губы в брезгливой улыбочке, опорожняла бокал, приговаривая: «Тьфу, и чего в ей хорошего?» – и тотчас покидала кухню.

От Юзи Юльевны пахло парижскими духами.

– Сегодня у меня получились замечательные щи! – произносила она с пафосом, и благоухание щей и запах духов тотчас перемешивались. Она предлагала всем попробовать, так как была невысокого мнения о своих кулинарных способностях. «Я ведь учусь, учусь, – улыбалась она, – конечно, это сложное искусство, но раньше я занималась другими делами, а теперь вот щи… Настя больна».

– Вот уж щи! – восклицала Акулина Ивановна, попробовав. – И травки всякие, ну надо ж!

– Укроп и сельдерей!..

– Ах ты господи!..

Тут же ложка, полная щей, тянулась к Ирине Семеновне, но та, натурально, ее отвергала неизменно и обиженно отворачивалась.

– Да вы только попробуйте, дорогая, – смеялась Юзя Юльевна, – вы же мастер, я хочу у вас поучиться…

– Мне это ни к чему, – гордо провозглашала Ирина Семеновна, – мне это не ндравится…

– Но почему? Почему? Ну вы хоть попробуйте… – И тут же произносила нечто по-французски оказавшейся рядом Жоржетте, а у Ирины Семеновны тотчас падала на пол крышка от кастрюли, или тряпка, или вилка.

Ванванча и Жоржетты все эти утонченные страсти не касались. Вот они выходят в свой привычный морозный арбатский двор, перед этим долго топчась в прихожей под руками Акулины Ивановны и Юзи Юльевны, наряжаясь в свои одежки, и хохоча, и заливаясь, и бубня из-под ловких женских рук что-то свое, при тусклом свете желтой коридорной лампочки.

– Спасибо вам, Акулина Ивановна, хоть Жоржетточка немного погуляет, – говорила Юзя Юльевна, – а то у меня совсем времени нет. – И хлопала пальцем по носу уже во все завернутую дочь.

– Ну мама! – притворно негодовала Жоржетта.

И вот они во дворе. Ванванч катает Жоржетту на санках, затем она катает его. Тут выскакивает из дому сам Каминский в шубе, накинутой на плечи, в каракулевой шапке пирожком и велит им замереть, и фотографирует их – случайный незначительный будничный эпизод, но эта маленькая фотография небольшого размера и крайне любительская до сих пор, вот уже шестьдесят лет, живет у меня и время от времени попадается под руку, уже потускневшая, отдающая желтизной улика из иного времени и иного мира.

Потом они долго сидят в сугробе, и с наслаждением промокают, и обстоятельно спорят о политике.

– Раньше, при царе, были частники, – наставляет Ванванч подругу, – теперь приказчики…

– Обалдел? – возражает Жоржетта.

– Давай спросим у няни. – Ванванч пытается выбраться из сугроба.

– Да няня-то деревенская, – смеется Жоржетта, – она Марфушка…

– Она Акулина Ивановна! – протестует Ванванч.

– Ну и что же? – смеется Жоржетта. – Все равно Марфушка.

Недолгое зимнее солнце садится за крыши, дети стреляют поверх сугробов «пиф-паф! пиф-паф!» и кричат «ура!».

Дома Ванванч, еще не успев раздеться, рассказывает, захлебываясь, проходящей по коридору Ирине Семеновне, как они там воевали с Жоржеттой на войне, но та проходит мимо, поджав губы, пока он орет из-под руки Акулины Ивановны: «А мы все равно победили!..»

– Тише, малышечка. Тете Ире не до нас с тобой. А ну сымай поддевочку, сымай, сымай…

Но тут внезапно появляется сам Ян Адамович Каминский, и он спрашивает, заинтересованно тараща глаза:

– Что же это за война была? Кто с кем воевал?

– Красные с белыми, – выпаливает Ванванч.

– Кто же пересилил?

– Да красные же, красные! – хохочет Жоржетта.

– А кто из вас красный, а кто белый?

– Ну, конечно, мы с Жоржеттой красные, – говорит Ванванч, – не белые же.

– Они же не белые, батюшка, – поясняет Акулина Ивановна.

– И Жоржетта красная? – спрашивает Каминский тихо.

– А какая же? – наступает на отца Жоржетта. – Белые ведь буржуи, и мы их всех застрелили!

В комнате Ванванч бросается к маме:

– Мамочка, мы всех белых победили!

– Да что ты?! – поражается она, и брови ее взлетают, но Ванванч видит, что она думает о чем-то другом, постороннем.

Однажды ночью он проснулся от перезвона церковных колоколов. За двойными рамами мартовских окон они гудели и переливались особенно загадочно. В комнате было темно, но с улицы врывалось разноцветное сияние, в котором преобладали желтые, красные и синие тона, и разноцветные пятна вздрагивали и шевелились на стенах. Это было похоже на музыку целого оркестра, а может быть, и на войну, а может быть, было предчувствие чего-то нескорого, грядущего, зловещего, до чего еще надо дожить, как-то докарабкаться, а может быть, это было предостережением на завтрашний день, и только Ванванч был пока еще не в силах увязать это предостережение с появлением в квартире Мартьяна.

Мартьян поселился у Ирины Семеновны. Он к ней приехал из какой-то угличской деревеньки. Маленький, жилистый, в больших валенках, сидел на кухне и дымил самокруткой. От него пахло кислым хлебом и дымом. Пепел он стряхивал себе под ноги, и Ирина Семеновна покорно за ним подбирала. Он молчал, вздыхал и смотрел на всех входящих с собачьей преданностью.

Акулина Ивановна сказала маме как бы между прочим:

– Эвон и Мартьян в Москву приволочилси… Спасается вроде…

– Что за Мартьян? – как-то слишком строго спросила мама. – Это кто?.. Ах, этот… Он же кулак, няня. Вы разве не знаете, что мы объявили кулакам войну?

– Он хрестьянин, милая ты моя, – мягко сказала няня, – чего уж воевать-то? Он хлебушек растил и нас кормил, вот-те и война…

Ванванч рисовал в это время пушку. Он прислушался, представил себе тихого Мартьяна на кухне и подумал, что Мартьяна жалко.

– С кулаком, няня, мы социализм не построим, – сказала мама, – он грабитель и кровосос. Вы вот его жалеете, а он бы вас не пожалел…

Пушка у Ванванча выстрелила, и, продолжая линию выстрела, он пририсовал человечка с бородой и криво написал: «кулак».

– Кулак, кулак, – сказала Акулина Ивановна неодобрительно, – а он-то хрестьянин и нас всех кормит. А как же, родимая…

И Ванванч снова пожалел Мартьяна.

– Мамочка, – сказал он неожиданно, – я люблю Мартьяна, он хрестьянин…

– О? – воскликнула мама без всякого интереса.

Остальное осталось для Ванванча за границей понимания.

Пришла в комнату Ирина Семеновна, растеряв остатки своей недавней гордости, теребила пуговицу на кофте и просила маму глухим, капризным голосом:

– Ты у нас начальница, партейная, слышь-ка, не дай старика обидеть.

– Да вы что? – И красивое мамино лицо стало чужим и далеким. – Какая я начальница? Вы что?.. Вы его сами не обижайте, при чем тут я?

– Слышь-ка, ты не дай, не дай. Его кулаком кличут, а нешто он кулак? Этак про любого сказать можно. Кулаки, они знаешь какие? Уууу… А он-то кормилец наш… Глянь на него: вишь тихий какой? Нешто кулаки такие?

– Да при чем тут я? Я на фабрике работаю, – обиделась мама.

– А чего ты, ласточка, к ей причепилась? – спросила няня. – У ей своих забот хватает…

Ирина Семеновна заплакала, и Ванванч заплакал тоже.

Акулина Ивановна вывела соседку из комнаты, бубня ей на ухо успокоительные слова.