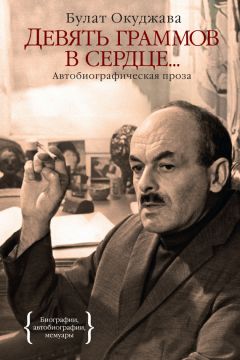

Читать книгу "Девять граммов в сердце… (сборник)"

Автор книги: Булат Окуджава

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Ты что, с ума сошла? – спросила Сильвия. – Ты хочешь, чтобы нас всех арестовали? Чего ты хочешь?..

– Она хочет, чтобы я огрел ее ремнем, – сказал Степан, зная, что не огреет.

– Успокойся, папа, – сказала Сильвия, – пусть она сама скажет, чего она хочет, ну?..

– Свободы людям, – упрямо сказала Ашхен.

– Каким людям?! Каким? Каким? Где они?! – крикнула старшая сестра.

– Всем трудящимся, – упрямо сказала Ашхен.

Все молчали. Рыжий Рафик, разинув рот, смотрел на провинившуюся сестру. Маленькая Сиро делала из хлеба птичку.

– Ну хорошо, – сказала Сильвия, – ты у них спросила, хотят ли они этого?

– А почему одни богатые, а другие бедные?! – прошипела Ашхен, прищурившись. – Почему одним хорошо, а другим плохо?! Это эксплуатация, разве не правда?

«Действительно, – подумала оторопевшая Сильвия, – среди богатых встречаются мерзавцы». Она вспомнила тотчас же несколько отвратительных персонажей из знакомой среды, но тут же подумала, что и среди бедных мерзавцы встречаются тоже.

– Что, неправда?! – крикнула Ашхен, прищуриваясь еще сильнее.

– Заткнись! – сказал Степан. – В шестнадцать лет о чем должна думать девушка?

– О любви, – обаятельно улыбаясь, сказала Гоар.

Степан сокрушенно подумал, что царское имя Ашхен должно было принадлежать Сильвии, и пожалел, что плохо знал историю в молодости.

– Жертвы социальной несправедливости… – пробубнила Ашхен.

– Это результат невежества, – сказал муж Сильвии.

– Ээээ, какое невежество? – обиделся Степан. – Она столько книжек прочитала.

Ашхен расплакалась прямо над тарелкой.

…В девяностом году, в конце двадцатого века, Ивану Иванычу странно представлять все это теперь, с его-то опытом. Представлять девятнадцатый год и шестнадцатилетнюю Ашхен, рыдающую над тарелкой, свою маму, тогда едва выбившуюся из отрочества, но которую сейчас он уже успел похоронить на Ваганьковском кладбище, после всего, что случилось. Он представлял ее заплаканное лицо, искаженное отчаянием, и как она закусила белые губы, и как сквозь слезы пробивалось многозначительное посверкивание в ее глазах, неукротимое и роковое. И он представляет, как практичная Сильвия, распахивая большие глаза, твердит упрямой сестре: «Не надо, не надо, Ашхен!.. Я не из-за себя, я за всех нас боюсь, и за тебя, дурочка!.. Оставь эту политику!.. Ну что ты упрямишься, дура?!» И сорокалетняя Мария, моя будущая бабушка, плакала тоже, лаская свою непутевую дочку, повторяя с безнадежной тоской и болью: «Не плачь, не надо, аревит мернем, слушай Сильвию, кянкит матах…»[11]11

Счастье мое… радость моя (арм.).

[Закрыть].

…Вот и Ванванчу она говорит: «Не слушай чужие речи, аревит мернем, стыдно…» Ванванчу тепло с бабусей. Он еще не знает истории. Для него и бабушка, и мама всегда были такими, как сейчас. Они не родились, не вырастали, они неизменны, и они будут всегда. Он едва, с удивлением начинает различать разницу между своими и чужими и то, что Ирине Семеновне в руку не ткнешься, рассчитывая на тепло и участие; и даже Настя, с которой продолжаются дружеские чаепития, и даже Юзя Юльевна, источающая доброжелательные волны, – они не свои, у них иная жизнь, прекрасная, но иная; и даже Ян Адамович, с которым легко и приятно вести мужские разговоры, он тоже иной – отец Жоржетты. И по вечерам таинственный жребий разводит их по разным комнатам, и в каждой – свой запах, свое расположение предметов и рассвет за окнами.

– Скоро мы поедем в Тифлис повидать дедушку и папу, – говорит он Жоржетте и хочет добавить, что не худо бы и ей прокатиться с ними, но понимает, что это невозможно. Да и она смотрит на него снисходительно, как на маленького дурачка, не испытывая ни зависти, ни интереса.

Он хочет быть пионером. Непреодолимо. Но ему пока рано, хотя эти соблазны перенасыщают арбатский воздух.

…А тогда, в тифлисском мраке, раскачивая бородку под светом трехлинейки, армянский Степан спросил у своей плачущей дочери Ашхен, мягко и участливо:

– Вот я рабочий человек, да? Я трудящийся, да? Я свою работу выполняю? Скажи, скажи…

Она кивнула, утирая слезы.

– Целый день работаю, – продолжал Степан, – вечером делаю шкаф с аистами. Тебе нравится?.. Тебя кормлю, одеваю… корову дою… Да? Что хочу – делаю, да?

– Да, – сказала Ашхен.

Он помолчал, оглядел притихший стол и еще тише спросил:

– Какая мне нужна свобода? Скажи мне, цават танем[12]12

Моя радость (букв. «унесу твою боль») (арм.)

[Закрыть], какая?

Она взглянула на него, еще сильнее прищурившись, что должно было означать отнюдь не презрение к заблуждающемуся отцу, а всего лишь заурядную нехватку аргументов в ее воспаленной головке.

– Какая мне нужна свобода? – спросил Степан у сидящих за столом.

Муж Гоар деликатно усмехнулся. Степан начал багроветь. Мария сказала поспешно:

– Маленькие они еще, ну? Не соображают, – и вздохнула…

Когда Ванванч приезжал в Тифлис, он живал по разным домам, благо везде ему бывали рады. Но первым делом его поселяли у армянского дедушки Степана, и он постоянно любовался его шкафом, где на дверцах глянцевые тонконогие аисты тянули изысканные шеи из глянцевых зарослей тростника. И он проводил пальцем по полированным выпуклым фигуркам и вглядывался в узловатые руки дедушки, покрытые несмываемыми коричневыми пятнами. Вот его везут в фаэтоне по тифлисским улицам среди платановых теней, он входит в знакомую комнату дедушки, где тот же шкаф и те же аисты, а за окном по утрам пронзительный, словно последняя молитва, долгий крик крестьянина, обросшего темной щетиной, в черной куди[13]13

Грузинская крестьянская шапка.

[Закрыть] на голове: «Мацооони! Мацооони!..»

– Почем? – строго спрашивает бабушка.

Торговец подгоняет ослика к самому окну, вынимает из хурджина глиняную глазурованную банку, наполненную свежим мацони, и обстоятельно говорит о его достоинствах…

– Почем, я тебя спрашиваю, – говорит бабушка.

Он называет цену. Она громко удивляется, хотя цена уже много лет неизменна.

Ванванч торопливо ест свежее утреннее мацони. За окнами тифлисский гомон. Позднее утро. Дедушка вернулся с базара с большой оранжевой дыней. Нерсес, сын дворника, зовет с улицы Ванванча поиграть. Счастье и предвкушение благодати, чего не бывает в Москве, хотя Арбат переполняет кровь и чувства, и поминается ежеминутно, и оплакивается в разлуке. Дедушка совсем старый – ему шестьдесят шесть. Потом наконец появляется папа. Стройный, внезапный, в белой косоворотке, с тонкими запястьями. У него слишком яркие губы, каких нет ни у кого, и когда он целует в щеку, или в шею, или в лоб – нежное, обжигающее, полузабытое прикосновение ощущается долго…

У папы темная пышная шевелюра и маленькие усики. Он с откровенным восхищением разглядывает Ванванча: «Какой ты большой! Ну просто взрослый мужчина! Совсем москвич!..» – и раскрывает сочные пунцовые губы, посверкивая ровным рядом ослепительно-белых зубов. «Папочка, ты повезешь меня на Фуникулер?» – «Конечно, генацвале, обязательно». Но Ванванч знает, что папа не совершит этого: ему некогда, у него партийные дела. Дедушка разрезает оранжевую дыню, но папа отказывается: ему некогда. Он забежит попозже, и они отправятся на Фуникулер. Но Ванванч знает, что этого не произойдет, что он по какой-то арбатской разнарядке определен под дедушкино и бабушкино крыло, и папа будет появляться с фантастической непредвиденностью, будет тискать Ванванча, нашептывать всякие смешные прозвища и вновь исчезать. И Ванванчу остается вновь грустить в разлуке, но нет в нем отчаяния, потому что благоговение перед папой столь глубоко и врожденно, что эта прерывистая лихорадочная связь представляется ему добротной и единственной из всех возможных.

Он отправляется играть в старый тифлисский дворик с Нерсесом и другими детьми, перемешивая армянские, грузинские и русские восклицания с той же самозабвенностью, с какой, перемешиваясь, витают вокруг него ароматы молодого чеснока, кинзы, и грецких орехов, и лобио, и застоявшейся лужи под дворовым краном, и выстиранного белья… А там, во дворе, он вспоминает Жоржетту, пока вновь не появляется папа.

Они идут по уличке, а дедушка и бабуся смотрят им вслед с деревянного балкона. Папа держит Ванванча за руку, а иногда обнимает за плечи. Уличка узкая, извилистая, выложенная булыжником. Полдневное солнце. Короткие тени. У Ванванча на голове пестрая тюбетейка. Где-то там далеко – Москва, она за горами, над ней туман, а здесь – жара, и ослики лениво трусят по булыжнику, и летний трамвайчик повизгивает на крутых поворотах. Папа подсаживает Ванванча в вагон, а сам вспрыгивает уже на ходу, легко и плавно, с полуоборотом, с форсом, так что женщины в вагоне ахают, и он им улыбается ослепительно. Через две остановки они выходят на Эриванской площади. Трамвайчик, звеня и повизгивая, уносится куда-то, а они идут через Сололаки[14]14

Район в Тифлисе.

[Закрыть], стараясь не высовываться из густой тени деревьев, пересекают Лермонтовскую, входят в прохладный подъезд. И вот уже распахнута темно-коричневая дубовая дверь, и маленькая сухонькая сероглазая бабушка Лиза протягивает руки к Ванванчу, и тихое знакомое: «Кукушка, генацвале!..»

Кто его когда-то назвал этим именем – неизвестно. Но это случилось именно здесь, в прохладной, полутемной и громадной бабушкиной квартире, и, выпорхнувшее однажды из чьих-то благожелательных уст, так и остановилось на нем. Это – тифлисский специалитет, неведомый Москве, и он ждет всегда провозглашения этого имени, замирая, с самых малых лет, всегда по приезде, словно зазвучав, оно теперь распахивает дверь уже в папины пространства, наполненные приглушенными переливами грузинской речи. Ну, с ним говорят по-русски, да и меж собой время от времени тоже, но гортанный акцент и взлетающая интонация, и уже не армянское округлое, откровенное «вааай!», а стремительное «вайме!» начинает господствовать в этих стенах, и не армянское каменистое, цокающее, безутешное «цават танем!..», а журчащее, переливающееся и высокопарное «генацвале!».

Если бы он не был таким маленьким приезжим дурачком, а был бы постарше, и голова его варила бы получше, и он мог бы размышлять о собственной судьбе с практической дотошностью и расчетом, он подумал бы о том, что приятно быть всеми любимым и видеть устремленные на тебя счастливые глаза множества близких людей, нуждающихся, оказывается, в тебе и в твоих глупостях, и он сумел бы оценить все это и их самих, и радоваться, что они живы. Но он этого не умел, и они пока прочно существовали вокруг него, и даже казалось – навеки.

И вот они входят в эту квартиру, на улицу Паскевича, полутемную от приникших к окнам старинных раскидистых лип. И едва затихают первые поцелуи и объятия, как начинается привычное, будто непрерывное, существование с раскрытой на коленях книгой, какими-нибудь приключениями Робинзона Крузо, с тарелкой, наполненной желтеющей медовой тутой, с отдаленными голосами бабушки Лизы и папы из кухни. О чем они говорят? Это его не касается. Это его пока не касается. Он совершенно спокоен: он знает, что скоро придет тетя Оля, папина сестра, и будет судорожно обнимать его худыми руками, и будет рассказывать ему тихим голосом о походах Александра Македонского или об убийстве замечательного Марата подлой притворщицей Кордэ, и бледные губы рассказчицы будут шептать в полумраке гостиной: «…и тут, Кукушка, внезапно распахнулась дверь…» Вошедшая на минутку бабушка Лиза спросит у дочери: «А Галактион не придет?» Это о прекрасном, громадном, кудрявом, неукротимом и вкрадчивом Галактионе, с детскими глазами и улыбкой странника. «Он очень устал, мама», – скажет тетя Оля о муже, и все тотчас догадаются об истинной причине, а папа погладит сестру по голове: «Ты очень хорошо выглядишь, знаешь?» – «Ну а ты просто красавчик», – скажет сестра. «А посмотри, как мама хорошо выглядит, а? – скажет папа. – Мама, ты так хорошо выглядишь, что тебе можно позавидовать… Кукушка, ну-ка, посмотри на бабушку…» – «Ага», – говорит Ванванч и продолжает читать. «Здесь слишком темно, – смеется бабушка, – ну что ты можешь увидеть?» И она уходит на кухню. Потом и тетя Оля уходит за ней, но появляется Вася, которого дядей Васей и не назовешь, а просто Вася, студент, насмешник. Он тычется большим носом Ванванчу в щеку и по-студенчески похлопывает его по плечам: «Кукушка, какой ты стал громадный!.. А ну-ка, какие у тебя мускулы? – и ощупывает хилую московскую руку Ванванча. – Ого! Настоящий силач!.. А в голове что творится? Какие идеи тебя одолевают? Твои политические пристрастия?..» – «Он большевик», – говорит папа.

Вася играет Шопена на рояле, стоящем у окна, и посматривает на Ванванча с томной улыбкой меломана. «Хорошо играет Васька, правда?» – спрашивает папа, обнимая Ванванча за плечи. «Я большевик», – думает Ванванч. И с умилением спрашивает: «Папочка, мы все большевики, правда?» Папа смеется. «И мама, и ты, – говорит Ванванч, – и я, – и вспоминает Жоржетту, – и Жоржетта…»

Постепенно все собираются к бабушкиному столу и сидят за длинным столом. Бабушка Лиза на главном месте, рядом с ней Ванванч, потом папа, тетя Оля, Вася, а потом и те, что пришли позже: дядя Миша, невысокий, полнеющий, немногословный и как будто бы даже застенчивый; дядя Коля, похожий на папу, но без усиков – все, почти все. Вот только Манечка-хохотушка живет в Москве, и о ней вспоминают вздыхая.

А в стороне от всех сидит дядя Володя, самый старший. Он в черном костюме, в ослепительной белой сорочке и с пестрой бабочкой на шее. Он сидит прямо, вздернув мясистый подбородок, и серая фетровая шляпа неподвижно и торжественно покоится на его коленях. На слегка одутловатых, до блеска выбритых щеках – легкий отсвет, плывущий из окна. Краешки полных губ пренебрежительно опущены. «Володя, как хорошо, что ты пришел, – говорит дядя Миша, а сам смотрит на Олю, она кивает ему, – Кукушка все время спрашивал о тебе». – «Он очень хорошо выглядит, – говорит Оля, – не правда ли?» – «Володя, генацвале, – говорит бабушка Лиза, – пообедай». – «Пообедай, говорят ему, – роняет дядя Володя, не меняя пренебрежительного выражения губ, – я уже обедал, отвечает тот. Да, но это же было вчера!.. Зато я хорошо помню…» Вася громко смеется, захлебываясь. «В Женеве все обедали вместе, – говорит дядя Володя, – и большевики, и меньшевики, и анархисты, и эсеры…» – «А потом все перегрызлись, – говорит папа, – одни мы остались». – «Ну, знаешь, – говорит Володя, – не повторяй ленинские глупости… Это он со всеми перегрызся…» – «Сирцхвили, Володя, – говорит бабушка Лиза. – Как можно при ребенке?» – «Нервы не выдерживают, – шепчет Володя толстыми губами. – Ты хорошо знаешь, – говорит он папе, – куда их всех потом отправили». – «Не надо об этом, – говорит примирительно дядя Коля и напевает: – Алма-Ата – аул зеленый, там три базара и река, и все троцкисты молодые со всех губерний свезены…» Дядя Володя – почетный революционер. Он получает революционную пенсию. Глядя на него, Ванванч всегда думает с восхищением, как он бросал бомбу в кутаисского губернатора. «Большая была бомба?» – спрашивает он время от времени у почетного анархиста, но тот не отвечает…

Ванванч съедает обед быстрее всех и убегает в дальний конец комнаты и проваливается в старое бабушкино кресло с книжкой. До него долетают обеденные шумы: отдельные слова, смех, позвякивание посуды, все неотчетливое, необязательное. Потом уже привычное Володино: «Ну, мне пора», затем – второе, третье. Все пьют чай. Володе бабушка Лиза подает в его особой чашке, той, с розовой каемочкой: из другой посуды он не пьет. Эта чашка всегда стоит в буфете особняком. Ее нельзя трогать. «Такое впечатление, что кто-то уже пил из этой чашки», – говорит дядя Володя и подозрительно всматривается в сидящих. «Бог с тобой, Володя, – говорит Оля, – как ты мог подумать?»

Уходит дядя Коля, пощекотав Ванванча, уходит дядя Миша, поцеловав его в щеку, и все целуются друг с другом, словно расстаются навеки, звонко, горячо, отчаянно, не по-московски, а с бабушкой Лизой говорят с особым придыханием. Ванванч отложил книгу и тоже участвует в этом восхитительном обряде. Ему и смешно, но и грустно, и странно.

Вдруг он почему-то вспоминает Каминских, их тихое, укромное, почти скрытное существование, словно комната их – глубокая нора, откуда они появляются посмотреть на этот мир, где счастливо живет Ванванч и его мама, и его папа, и все его дяди и тети. Каминские словно выползают из своей норы и раскланиваются, улыбаются, шутят, плачут, делают вид, что тоже счастливы, но краска спадает с лица, оно становится серым и испуганным, и сильный запах лекарства сопровождает их ускользание обратно в нору. Как не похожа их угловая комната, где не протиснуться меж шкафом и столом, на эту громадную, полутемную, прохладную, в которой так уютно и легко, почти как в закуточке у Насти. И, вспомнив Настю, он ощущает в груди горькое чувство, не имеющее названия: ему кажется несправедливым, что Настя – Жоржеттина, а не его, что как он ни старается, как ни лезет ей под бочок, как ни заглядывает в ее добрые глаза, как ее сухая ладонь ни ласкает его по головке, но все ее щедроты еще горячее проливаются на Жоржетту, и в этом неприметном соперничестве ему достается меньше.

Ну конечно, Жоржетта такая стройная, черные локоны на матовом лобике, медленные распевочки вместо слов, быстрый лукавый глаз, красные горячие губки, и все у нее – обожаемое. «Мамочка, я обожаю Жоржетту!» Конечно, и Настя ее обожает, и это так сладко и так горько…

…От бабушки Лизы они с папой возвращаются тем же путем уже в сумерках. Армянский дедушка Степан и бабуся Маруся им рады. А завтра он отправляется к тете Сильвии и Люле – своей сестре, и они все уезжают в Евпаторию. Все советские дети живут счастливо, знает он. Все, все, кроме, пожалуй, Нерсеса, соседского мальчика во дворе, с вечной капелькой на носу, с плутовскими черными глазами, в продранных штанишках. «Нерсик, почему у тебя опять порванные штаны?» – спрашивает его бабуся. «Жарко, – говорит Нерсик, осклабясь, – специальные дырки…» Да, все живут счастливо, кроме Нерсика… Теперь же Ванванч, съев порцию мацони, ложится в теплую постельку, приготовленную бабусей в маленькой комнатке старого двухэтажного дома на извилистой улочке армянского квартала, ложится с непременной верой в неминуемое счастье, не обремененный ворохом воспоминаний, недоумений, отчаяния и боли, как дедушка и бабуся, спящие на старинной облупившейся никелированной кровати у противоположной стены.

Революция ворвалась в жизнь Степана и Марии Налбандян не внезапно. Она накапливалась исподволь. Сначала тянулась угрюмая война, и они благодарили Бога, что Рафик еще слишком мал. Потом они молили Бога, чтобы мужа Сильвии на фронте не задела коварная пуля. Затем начались странные метаморфозы с Ашхен, и их взаимное непонимание усугублялось.

…А в заштатном Кутаисе папин отец Степан Окуджава в те давние годы в утренние минуты трезвости и раскаяния начал осознавать, что мир рушится и его многочисленные дети причастны, оказывается, к этому разрушению, эти милые, сердечные, ясноглазые, улыбчивые молодые люди, пророчащие какие-то немыслимые блага и совершенства всем, всем, всем – и жителям этой улицы, и всего Кутаиса, и всей Грузии, и всей России, и Африки, и Америки. По кротости души Степан не спорил и не сопротивлялся. На губах его уже застыла вечная непоправимая улыбка, а в глазах – тоска. И, глядя виновато на свою худенькую Лизу, склонившуюся над корытом, на свой шаткий домик, на дворик, завешанный чужим бельем, он пожимал плечами и произносил одно слово, как слово беспомощной молитвы: «Равкна…»[15]15

«Что поделаешь…» (груз.)

[Закрыть]

Так с этим словом на устах он и кинулся в 1916 году с моста в желтые воды Риона, то ли проклиная, то ли оплакивая, то ли жалея. И ведь не на обратном пути из харчевни, а по дороге туда… А может быть, он, как всякий недоучка, не успевший застыть в плену роковых догм и академических знаний, оказался более прозорливым и разглядел сквозь облака пыли рухнувшей империи трагическое завтра своих отпрысков и неминуемую расплату за самонадеянную поспешность в сооружении земного рая. «Это Божье дело, – говорили в базарной харчевне друзья и собутыльники, – как может человек своими нечистыми руками выполнить то, что предназначено Богу?» Тогда, помнится, желая как-то оправдать любимых детей, он пробубнил, уткнувшись в свою тарелку, что это не по злу, а по доброте. «Нет, это не доброта, – возразили ему, – это болезнь». И были непреклонны, когда узнали, что дети не употребляют вина, не приемлют эту розоватую, прозрачную, таинственную, терпкую кровь земли… И волны Риона сомкнулись над Степаном.

А мировая война тем временем подходила к концу, и ее тоже никто не считал Божьим промыслом. Затем она бездарно завершилась. Лобио на базаре подорожало. Из Петрограда пришло известие, что царя больше нет, и две бабушки воскликнули одновременно – одна «вааай!», другая «вайме!». Ашхен нацепила красный бантик. Степан Налбандян вспыхивал и багровел, но не столько от предчувствия серьезных катастроф, сколько от нарушения привычного распорядка. Затем поздней осенью пришло известие о большевистском перевороте там, в России. Лобио подорожало нестерпимо. По Тифлису бушевали митинги. Гоар с мужем перебралась в Эривань. В этом тихом городке созревала Великая Армения. В Тифлисе Сильвия, презирая болтовню, трудилась в лазарете, по вечерам склеивала корзиночки из кусочков замши, продавала их и подкармливала своего уцелевшего на фронте хирурга и начавших стареть родителей.

В Тифлисе правили меньшевики. Они восстановили частную торговлю, и лобио подешевело, но пришлось усилить контрразведку для противоборства с большевиками. Большевики затаились и уповали на Москву. В это время Ашхен вошла в подпольную ячейку.

Ей было семнадцать. Как-то все не сочеталось: большие карие глаза, миндалевидные и влажные, однако источающие ну не то чтобы холод, но строгое осеннее спокойствие. Горячие яркие губы, предназначенные словно лишь для пылких прикосновений, обычно сложенные таким образом, что и мысли о поцелуе не могло возникнуть, – чуть опущенные края, олицетворяющие не презрение, но неприступность, недосягаемость, отрешенность. А тут еще эта манера подставлять под подбородок смуглую кисть руки, и перед всем этим неоднократно рушащиеся поползновения всяческих самонадеянных проказников, да, впрочем, и не только их, но и многих благородных ухажеров. Однако моему отцу, как говорится, пофартило. То ли душа его маленькой матери простерла над ним свои добросердечные крыла, то ли что-то загадочное было в его природе, то есть притягательное само по себе, – неизвестно. Во всяком случае, всем прочим, не менее прекрасным и достойным, Ашхен предпочла его, хотя он не сулил ей золотые горы.