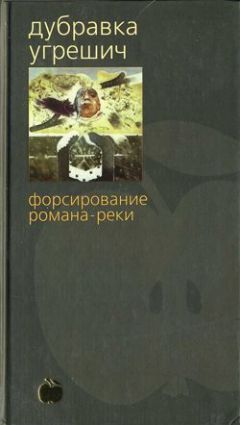

Текст книги "Форсирование романа-реки"

Автор книги: Дубравка Угрешич

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

– Вот и Roth, – прервала их Rose и поспешила к дверям.

Пипо очнулся от легкого прикосновения. Он поднял глаза и увидел перед собой футболку Berkeley University.

– Hi! – сказала футболка. – Можно сесть? Пипо кивнул. Светловолосый сел. Краем глаза Пипо заметил на его голове наушники и почти счастливое выражение лица. Глупый амер, – подумал Пипо, – его может осчастливить даже самая идиотская приветственная речь. Светловолосый заметил взгляд Пипо и широко улыбнулся. Потом снял наушники, дотронулся до плеча Пипо и молча предложил их ему. Он ненормальный, подумал Пипо, но все же снял свои наушники и надел те, что протягивал ему амер. В уши Пипо полились фантастические звуки последнего хита Talking Heads.

Остальные литераторы в это время слушали.

«Товарищи писатели!

Я очень рад, что мне выпала честь открыть очередную Загребскую литературную встречу, которая имеет многолетнюю и богатую традицию и в этом году посвящена теме „Современная литература, ее тенденции, направления и открытия в контексте диалектики современных событий в мире". Наш город, известный своим гостеприимством, уже много лет является устроителем этой международной литературной акции, которая привлекала и привлекает крупнейших мастеров пера как из нашей страны, так и из-за рубежа. Вы, литераторы, поэты, художники, труженики пера, своими произведениями вносите значительный вклад в дело мира. Преодолев географические, политические и идеологические барьеры, вы встретились на нейтральной полосе печатного слова, где вашим окружением является хрупкое, но обладающее мощнейшей силой воздействия перо…»

Ян Здржазил, представитель Чехословакии, переключал каналы на своем аппарате, он никак не мог найти русский язык. Вдруг на третьем канале он выловил: «…Vy, literatory, poety, hudozniki, truzeniki pera…», но тут голос опять пропал. Здржазил сидел, беспомощно щелкая переключателем, то надевая, то снимая наушники. Наконец, он опять надел их и направил маленькую металлическую пуговку на аппарате – антенну – не вниз, а вверх и снова на третьем канале услышал: «…Predlagaju vstat'…» Он тут же встал и зааплодировал. Встали и остальные участники, однако почему-то никто не хлопал… Чья-то рука резко дернула Яна Здржазила за рукав. Обернувшись, он встретился взглядом с грустными темными глазами незнакомой молодой женщины…

7

После торжественного открытия встречи атмосфера в фойе была чрезвычайно оживленной. Литераторы чувствовали себя не так скованно, как утром, они прохаживались, знакомились друг с другом, останавливались, бросая взгляд на прикрепленные к лацканам таблички с именами, объединялись в группы. Один только поэт Леш, который считал эксцентричность непременной принадлежностью стихотворца, прикрепил свою табличку с надписью «Ранко Леш» на брюки, слева от молнии.

Представитель Франции Жан-Поль Флогю, старый господин с водянисто-голубыми глазами навыкате, влажными толстыми губами и несколько вытянутой вперед шеей, копия старой черепахи, собрал вокруг себя небольшую группу писателей, которые, видимо, понимали по-французски. Жан-Поль Флогю о чем-то живо рассказывал, пуская сигарой круглые облачка дыма…

– Мне жаль нашего коллегу Хосе Рамона Эспесо. Однако, как вы и сами знаете, странная смерть не редкость в среде художников…

– Что вы имеете в виду?… – спросила датчанка Сесилия Стеренсен.

– Взять, например, воду… Я не буду сейчас говорить о символике воды, хотя и это невероятно интересно, поговорим о судьбах… Мне, как и всем вам, сразу же приходит на ум китайский поэт Ли Бо, хорошо известный как любитель рюмки, который в экстазе опьянения выпал из лодки и утонул, пытаясь обнять отражение луны на воде… Вспомним Менандра, который, плавая в Персидском заливе, утонул из-за судороги… и Percy Shelley…

– Virginia Woolf… – вставила датчанка.

– Смерть в воде замышлял, как считается, и Ewelyn Waugh, – продолжал Жан-Поль Флогю, спокойно пуская сигарой кольца дыма, – но утонуть ему помешала стая медуз, куда он угодил… Во всяком случае, так утверждает W. H. Auden.

– И Аристотель, как считается, утонул… – встрял поэт-игрушка. – А может, и нет… – прибавил он неуверенно.

– Смерть в воде все-таки не кажется мне такой уж необычной, – сказал поэт Ранко Леш. Господин Флогю направил на Леша свои водянисто-голубые глаза, выпустил дым и улыбнулся…

– Вот, пожалуйста, более необычный пример, который, разумеется, всем вам тоже знаком. Говорят, что древнегреческий поэт Терпандр задохнулся во время декламации, потому что из публики в него бросили смокву, которая попала несчастному прямо в рот и застряла в горле…

– А Пушкин и Лермонтов погибли на дуэли… – опять тихо вмешался поэт-игрушка. – Это тоже необычная смерть, – добавил он, как бы оправдываясь. В тот же момент пример показался ему слишком банальным, и он добавил: – А Горького отравили!

– Вы правы! – сказал господин Флогю. – Возьмем более веселый случай… Английский писатель сэр Thomas Urquhart умер, как считают, от смеха, когда он услышал, что король Карл II сброшен с трона.

Писатели выглядели несколько смущенно, они не были уверены, следует ли этот пример воспринять как шутку господина Флогю или же это реальный факт. Кроме того, никто, кроме ирландского писателя Томаса Килли, понятия не имел, что это за Urquhart…

– А поэта Miklos'a Znnyii убил кабан, – сказала венгерка Илона Ковач. – Но это было в семнадцатом веке… – добавила она, как будто такое могло произойти только тогда, словно и поэты и кабаны жили только в XVII веке.

– Вы имеете в виду, конечно, нашего Николу Зрински![2]2

Никола Зрински – хорватский писатель XVII в. В это время Хорватия была частью Венгерского королевства.

[Закрыть] – Ранко Леш повернул в ее сторону нос, похожий на опасный клюв.

– Ну да… – кокетливо вздохнула венгерка и интимно взглянула на Леша.

– Это невероятно интересно, – любезно сказал Жан-Поль Флогю. – И конечно, вам всем известен тот факт, что знаменитый William Thackeray умер оттого, что обожрался.

– Francis Thompson совершил самоубийство из-за того, что ему приказал сделать это Thomas Chatterton, который покончил с собой за двести лет до этого, явившийся ему, – сказал ирландец Томас Килли.

– Самоубийство вовсе не такая уж необычная смерть, – опять возразил Ранко Леш. – Было бы более уместно вспомнить Marlowe, который в кабаке получил нож в спину…

– За то, что не заплатил по счету! – прибавил кто-то за спиной Леша, и все рассмеялись.

– Lionel Johnson, – миролюбиво сказал ирландец, – умер, как говорят, от травмы, которую получил, свалившись на пол из-за стойки бара!

Писатели опять разразились смехом.

– A James Agee и Robert Lowell умерли в такси, – привел пример Томас Килли.

– Ничего необычного, – снова подал голос Леш.

– Точно так же необычно, как и умереть в бассейне отеля, – сказал ирландец.

– Интересный случай, – спокойным и рассудительным голосом вмешался господин Флогю, – произошел с Sholom'oм Aleichem'oм, который панически боялся числа тринадцать. В его рукописях никогда не было тринадцатой страницы. Он умер тринадцатого мая тысяча девятьсот шестнадцатого года, но на его надгробии высечена дата – двенадцатое мая…

Писатели почувствовали себя несколько обескураженными историей с Sholom'oм Aleichem'oм и притихли:

– Таких примеров немало, – продолжал господин Флогю. – William Cullen Bryant умер в июне, как и предсказал это в своем стихотворении «Июнь», Nathaniel Hawthorne утверждал, что число шестьдесят четыре играет в его жизни мистическую роль. Он умер в 1864 году…

– Это просто совпадения, а не необычные смерти, – холодно сказала Сесилия Стеренсен, давая понять, что разговор о смерти ей надоел и вообще она считает его не вполне уместным.

– Что ж, тогда вспомним еще только Sherwood'a Anderson'a, который умер от заворота кишок, после того как на одной party проглотил зубочистку, и покончим с этим, тем более что к нам приближается официант с напитками, – сказал господин Флогю. Действительно, к собравшейся вокруг него группе, толкая перед собой тележку с напитками, направлялся официант. Писатели оживились. Когда у каждого в руке оказался бокал, господин Флогю серьезно и с элегантной непринужденностью сказал:

– Предлагаю выпить за упокой души Хосе Рамона Эспесо…

Писатели отпили по глотку. А затем господин Флогю, заметив, что Сесилия Стеренсеи пьет минеральную воду, бодро добавил:

– А кстати, вы знаете, что Arnold Bennett умер в Париже от тифа, после того как выпил стакан воды, желая доказать присутствующим, что вода не заражена…

Писатели снова заулыбались, а датчанка со стаканом минеральной воды удалилась…

8

Трошина и Сапожникова в загребском аэропорту встретила молоденькая девушка.

– Товарищ Трошин? Товарищ Сапожников? Меня зовут Аня, я очень рада…

– Откуда вы знаете русский?

– Я изучаю русский в университете. И иногда перевожу, вот сейчас, например, на этой встрече.

Она вывела их из здания аэропорта, посадила в автобус и купила билеты. В автобусе девушка села рядом с Трошиным. Сапожников с беспомощно-детским выражением лица поглядывал на них со своего места, крепко прижимая локтем к боку мужскую кожаную сумочку.

– Как вы нас узнали? – спросил Трошин.

– М-м, не знаю… Я как-то сразу подумала, что вы – это вы! – ответила девушка.

«Они» всегда сразу узнают, что «мы» – это «мы», раздраженно подумал Трошин и тут же рассердился на самого себя за то, что снова переживает старые комплексы. Несмотря на то что ему был хорошо известен весь ритуал встречи – покупка билетов в автобусе, вручение, как бы между делом, конверта с суточными, подробнейшие инструкции и разъяснения, все это повышенное внимание, словно они инвалиды, – его всегда обдавало волной стыда и неуверенности. Он превращался в комок нервов. Синдром пересечения границы. Всегда одно и то же.

Через окно автобуса он видел длинные, скучные кварталы спальных районов, затем открылся вид на старую часть города, на кафедральный собор, на синеватую, с мягкими очертаниями гору на заднем плане, на эту кулису, которая держала на себе всю декорацию маленького центральноевропейского города.

– Эту панораму, наверное, всегда снимают на открытки… – сказал он.

– Откуда вы знаете?!

– Просто предполагаю, – улыбнулся Трошин. Он повернулся к Сапожникову: – Ну, Витя, что скажешь?

– Ага… – неопределенно промычал Сапожников, все еще крепко прижимая к себе свою сумочку, и уставился на девушку. У нее была короткая стрижка и длинная, умышленно оставленная прядь волос на лбу. Из-под широких чаплинских брюк выглядывали ноги в полосатых сине-белых носках и мягких розовых теннисных туфлях. Единственным украшением на очень широком мужском пиджаке была дешевая брошка в виде маленького круглого зеркальца. В какой-то момент Трошин заметил в нем отражение своего собственного усталого лица, а когда девушка повернулась, ошалевшего Витиного… У Вити это вторая поездка за границу. В прошлом году он был в Болгарии. В конце концов и у него дело пошло. «И у меня дело пошло, старик, пошло дело…» – простодушно объяснял он Трошину в самолете.

Когда они вышли из автобуса, девушка предложила взять такси, однако добавила, что до отеля всего минут десять пешком. Пошли пешком. Трошин профессиональным взглядом ловил первые впечатления. Во многих городах, во всяком случае в городах социалистических стран, ему всегда бросалась в глаза одна вещь. В Москве это невероятное количество вывесок «Ремонт часов» и «Ремонт сумок», как будто москвичи не заняты ничем другим, кроме починки часов и сумок. Здесь же почти как у Ильфа и Петрова. На каждом шагу парикмахерская, как будто жители этого города рождаются только для того, чтобы подстричься.

– Я смотрю, вы здесь много стрижетесь? – сказал Трошин.

– А почему бы и нет?! – сказала девушка и дунула на свою прядь.

Бюро похоронных принадлежностей, как у Ильфа и Петрова, Трошин не заметил. Минут через десять они оказались перед отелем «Интер-континенталь». Похоже, Загреб совсем маленький, подумал Трошин.

– Ого! – обалдел Сапожников, когда они вошли в вестибюль, и потянул Трошина за рукав.

У стойки девушка обменялась несколькими фразами с портье, а затем обратилась к гостям:

– Сюда сдайте паспорта, а это ключи от ваших комнат.

– Шестьсот тринадцать! – сказал Сапожников, принимая ключ.

– Шестьсот десять! – пробормотал Трошин и поймал себя на детском суеверии – шесть и один будет семь. Семерка – хорошее число.

– Вещи можете оставить здесь, к вам в номер их принесут. Пойдемте, я покажу вам, где оргкомитет встречи. Там вы получите суточные, программу и тексты докладов.

Сапожников послушно зашагал за девушкой, поминутно оглядываясь. Входя вслед за переводчицей в небольшую комнату, на дверях которой на нескольких языках было написано: «Загребские литературные встречи», Трошин успел краем глаза заметить на соседних дверях табличку «Парикмахерская „Мила"».

– Заходите. Франка, это наши гости из Москвы. Мы только что из аэропорта.

Упомянутая Франка была чрезвычайно элегантна и любезна. Она чем-то напомнила Трошину американских секретарш.

– Как вы добрались? Вот, пожалуйста, ваши суточные. Гостиница оплачена до утра, пятницы. Здесь, в папках, программа встречи и доклады участников. Сейчас перерыв. В четыре продолжение работы. Выступления переводятся на английский, французский, русский и немецкий языки. Наушники вы можете получить при входе в Хрустальный зал, дальше по коридору и направо. Ах да, еще кое-что… В ваших комнатах имеются холодильники с напитками. Расходы такого рода, а также международные переговоры наши гости оплачивают сами. Простите, что напоминаю вам об этом. Пока что это все. Желаю вам приятного пребывания. Если вам что-то потребуется, обращайтесь ко мне или к Ане.

Секретарша тоном, взглядом и улыбкой дала понять, что разговор закончен. Аня тихо переводила. Трошин почему-то медленно краснел. Под конец Аня махнула рукой и сказала:

– Значит, в четыре! О. К.? Встретимся в четыре.

Сапожников, на мгновение расслабившись, послал ей воздушный поцелуй. Девушка сердечно улыбнулась и дружески подмигнула Сапож-никову.

Трошин и Сапожников оказались за закрытой дверью оргкомитета, посреди неизвестного им пространства отеля. Они двинулись по коридору, но в этот момент дверь опять открылась и показалось красивое лицо «американской» секретарши:

– Простите, кто из вас Трошин?

– Я…

– Вас искала мисс Сабина Плухар, журналистка из Вены. Я передам ей, что вы приехали.

– А меня? – попытался сострить Сапожников, которому реакция Ани на его воздушный поцелуй придала бодрости. Секретарша любезно улыбнулась и закрыла дверь.

– Хм… – промычал Сапожников, беспечно побрякивая ключом от своего номера и решившись в конце концов повесить свою сумку на плечо. Они пошли по коридору.

– Что это за Сабина?

– Понятия не имею.

– Она тебя ищет, а ты понятия не имеешь?! Ну ты и лиса, старик, настоящая лиса.

Трошин пожал плечами и обвел взглядом вестибюль отеля. В креслах сидели бесполые старики, иногда, впрочем, напоминавшие мужчин или женщин. Они были одеты в светлые брюки, клетчатые рубашки, легкие куртки, взгляд их отсутствующе блуждал вокруг. Группа американских туристов. Вестибюль напоминал Трошину элегантный зверинец с состарившимися и усохшими животными. Впечатление усиливалось за счет расставленных вокруг фикусов и пальм…

– Ну, чем пока займемся? Может, пойдем выпьем? – оживился Сапожников.

– Я – в номер, – сказал Трошин.

– Ладно, тогда я тоже, – тут же бодро согласился Сапожников, как будто они были в пионерском лагере, а не на международной литературной встрече.

В лифте Сапожников простодушно потопал ногами по мягкому ковру:

– Элегантно, скажи?

Трошин и Сапожников стояли рядом перед зеркальной стеной лифта. Трошин был высоким мужчиной с сединой, с правильными чертами лица, в классическом сером костюме. Под расстегнутым пиджаком виднелись тонкий пуловер вишневого цвета и белоснежная рубашка. Рядом с Трошиным стоял низенький толстяк Сапожников в цветной рубашке и джинсовом костюме. Сапожников изучал свое красное лицо, нос картошкой и синие глаза. Вдруг он поднял руку, почесал лоб и пригладил редкие светлые волосы:

– Ужас, как я полысел за последний год, да?

– Это у тебя от славы.

Сапожников, казалось, не услышал замечания Трошина. Указательным пальцем он потыкал себя в кончик носа и как-то жалобно сказал:

– Сразу видно, что мы русские, мать твою!

Лифт бесшумно остановился на шестом этаже. Перед дверью своего номера Сапожников еще раз неуверенно предложил:

– Так ты точно не хочешь пропустить по одной?

– Отстань, Витя, ладно? – сказал Трошин, входя в свой номер, и закрыл дверь.

Сапожников немного постоял, а потом, как будто вспомнив что-то важное, прошел к двери Трошина и громко постучал.

– Э, Юра! Нужно перевести часы по их времени!

– Поставь на два часа назад! – услышал он голос из номера 610. Сапожников аккуратно передвинул стрелки и направился в свой 613-й.

9

«Сабина Плухар, студентка-славистка. Вена» – записал по привычке Трошин в свой блокнот, когда девушка позвонила ему снизу по телефону.

Сейчас он сидел в баре отеля, потягивал джин-тоник и смотрел в светло-серые, ничего не выражающие глаза Сабины. Не прошло и десяти часов, как он покинул свою страну, а перед ним сидит молодая красивая девушка, которая, казалось, выросла на одном альпийском молоке и землянике. (Кажется, он что-то в этом роде где-то читал.)

– Вы были в Москве?

– Да. Несколько месяцев. На стажировке.

– Тогда, наверное, вы почти все знаете…

– Кое-что…

– И что же за тема вашей дипломной работы?

– Бибик.

– Кто?!

– Алексей Павлович Бибик.

– Хм, – кивнул Трошин и улыбнулся. Он уже не в первый раз слышал от западных славистов имена, которых никогда раньше не встречал в собственной литературе. И для того чтобы освободиться от комплексов и в этом смысле, ему потребовалось немало времени. Позже он понял, что все эти иностранные слависты в определенном смысле люди не вполне полноценные, полулюди. Именно так. Полулюди. В шестидесятые годы их ряды пополнились университетскими левыми, позже постлевыми, представителями научного туризма и просто авантюристами. Он знал копенгагенского почтальона, который писал докторскую о Шолохове, дочку исландского рыбака, подготовившую научный труд о гастрономии в романах Толстого, сейчас перед ним сидит Сабина с дипломной работой о фантасмагорическом Бибике. Но он никогда не слышал о московском почтальоне, работающем над диссертацией о Martin'e Andersen-Nexø, или о рыбаке с Камчатки, изучающем Laxness'a. Страстный научный интерес оплачивался хорошими стипендиями, обладатели которых благодаря специальным пропускам рылись в архивах и библиотеках, гонялись за всеми еще живыми вдовами (среди которых встречались и дважды писательские), за свидетелями и друзьями, за самими писателями. Все они терпеливо выстаивали длинные очереди в Ленинскую библиотеку, потом приобретали опыт и подкупали ребят из отделов ксерокопирования или просто «добровольцев» для стояния в очередях, сбора материалов, переписывания. Многие посещали литературных мастодонтов, всегда охотно принимавших их только потому, что это иностранцы. Единственным знакомым писателем датского почтальона был Шолохов, для которого сам он остался просто еще одним датчанином. Они всегда привозили с собой подарки: дорогую иностранную выпивку, джинсы, роскошно оформленные альбомы Босха, Дали, Малевича, Кандинского, провозили запрещенные книги русских диссидентов, Библии, Бердяева, Солженицына, Мандельштама, Цветаеву, словари русского сленга, порнографические частушки, ксерокопии и репринты, Талмуды, Торы, православных мистиков, эмигрантские газеты, отчеты о положении в психбольницах, судах и тюрьмах, мемуары перебежавших на Запад домохозяек, пилотов, генералов, гомосексуалистов, художников.

Почему же это их так привлекало? Может быть, они просто хотели испытать страх. Они приезжали из своих стран – свежие, румяные, витаминизированные, беззаботные, приезжали, чтобы пережить что-нибудь волнующее, а точнее – что-нибудь страшное. С какой готовностью принимали они в качестве образа жизни паранойю, болтали о том, как за ними кто-то следит и подслушивает, повторяя детские трюки с ниткой или окурком, как отважно отправлялись без необходимых документов на поезде в другие города, сладко замирая при мысли о возможности быть задержанными. Они проглатывали повторяемые в тысячный раз истории про лагеря, переписывали тюремные песни про Соньку, про Сталина, про железную Советскую власть, вживались в проблемы повседневной жизни, радушно предлагали свои услуги, покупали в валютных магазинах кофе, выпивку, фрукты, обувь. Ах, как ловко они подмечали и фиксировали на пленку «характерные» сценки советской жизни: свадьбы с торжественным возложением цветов к могиле Неизвестного солдата, толстенных поварих из ресторанов с «типично» повязанными косынками, экзотический птичий рынок с невероятным набором чудаков, пустые прилавки московских мясных отделов (если при этом в кадр попадал лозунг «Наша цель – коммунизм», это считалось стопроцентной удачей), часовых перед Мавзолеем на Красной площади, пьяных, лозунги, соцреалистическую архитектуру (в городе – сталинские «пагоды», барельефы из колосьев, серпов и молотов, все, что напоминало им Мухину, а в деревнях – гипсовые статуи Ленина, выкрашенные в серебристый цвет и похожие на садовые фигурки европейских гномов), замотанных в платки уличных продавщиц «собачьих пирожков», мужчин в кроличьих ushankah, «русских девушек», парки, метро! И все это они с самодовольной уверенностью «первооткрывателей» бесстыдно предлагали тем же русским, в качестве «аутентичного», «ироничного», «раскрепощенного» ракурса, не замечая, что гротеск при этом превращался в невыносимый китч. И все они, казалось, просто наслаждались абсурдностью и уродливостью чужой жизни.

Иностранцы. Он завидовал их беззаботности, легкости, считая эту легкость следствием личной свободы, которую не нужно завоевывать, которую просто вдыхают, как воздух в тех странах, откуда они приезжают. С какой непринужденностью вступали они в разговор с швейцаром, портье, гардеробщиком, вахтером – со всей этой огромной страшной армией пожилых людей, которые вызывали у Трошина ощущение скованности! Он думал так до тех пор, пока как-то раз не оказался случайным свидетелем уличного препирательства между строгим милиционером и иностранцем, и заметил, как на лице иностранца полная уверенность медленно таяла, обнаруживая под собой страх, родное, наше, привычное лицо. А механизм страха знаком был Трошину, как собственная ладонь. Ему тогда показалось, что эта личная, внутренняя свобода – штука очень хрупкая и зависимая. Все они играли в страшное, крепко сжимая в руке свой паспорт. Но интереснее было то, что пребывание здесь не оставалось без последствий – одни задерживались дольше, чем собирались, другие возвращались домой навсегда инфицированными. Чем? Не в последнюю очередь и тем, что впервые в жизни у них появлялась возможность что-то значить.

Сабина Плухар. Многие никому не известные студентки русских отделений из Упсалы, Парижа, Энн-Арбора, Ноттингема, Мюнхена переживали в этой «отвратительной» и «страшной» Москве свой звездный час: их приглашали на литературные вечера, в салоны, на премьеры, знакомили с десятками и десятками людей, впервые в жизни они приобретали такой вес. Всегда нужно было что-то достать, что-то вывезти, что-то привезти. Gabby, Ellen, Vivian, Jane – все они спасали «гениальные» произведения из мрака анонимности, переправляли их за границу, наслаждаясь ролью соучастника и, разумеется, понятия не имея о десятках таких же точно копий. Они, как мухи на липучку, попадались на сладкий клей страха и советской «мифологии» и потом, вернувшись домой, с трудом мирились с собственной анонимностью. Еще одна бессмысленная и никому не нужная работа в области русской литературы или языка – это было все, что в конечном счете оставалось у них в активе.

А мы сами? Подцепить иностранку было одним из признаков сексуального уровня жизни. Сколько раз он видел своих знакомых в ресторане Дома литераторов вместе с их любовными трофеями, которыми они так гордились: иностранка была как бы внеклассным уроком географии, а возможно, и билетом за границу или будущей переводчицей на иностранный язык. Иметь роман с иностранкой было, вероятно, так же волнующе, как иметь роман с Парижем, с Эйфелевой башней, с Пятой авеню. Они по дешевке продавали иностранкам истории о том, как страшна жизнь, и за счет этого вырастали в их глазах. И иностранки тоже росли в собственных глазах, потому что находились рядом с кем-то, кому страшно. И они не предполагали, что их большая по сравнению с другими женщинами привлекательность объясняется только одним – иностранным паспортом.

Трошин ни разу не спал с иностранной сла-висткой. Сейчас его изучали два светло-серых глаза специалистки по русской литературе. Глаза эти ничего не выражали. Прекрасная жрица в храме какого-то мало кому известного, мертвого Бибика. Би-би-ка, – усмехнулся про себя Трошин.

– Вы так и не сказали, зачем я вам все-таки понадобился?

– Интервью, – кратко ответила Сабина.

– Со мной?! – искренне удивился Трошин.

– Мы готовим серию интервью с советскими писателями, – сказала Сабина и провела по нижней губе длинным ярким ногтем. Потом по верхней. Она сделала это совершенно непринужденно, остановив на Трошине свой ничего не выражающий кошачий взгляд. Трошин слегка отпрянул назад, будто испугавшись. Интересно, есть ли у нее вообще зрачки?

– Как вы узнали, что я приеду в Загреб?

– Я узнала это в Обществе писателей.

– И вы не поленились приехать сюда из Вены?

– Это моя работа. Кроме того, не так уж далеко. Я приехала на машине.

– В какой газете вы работаете?

– «Die Literatur-Zeitung».

– А-а… – сказал Трошин, хотя название ему ни о чем не говорило. Неожиданно он почувствовал неловкость. Два кошачьих глаза равнодушно следили за движениями его рук. Он вертел сигарету.

– Вы курите?

– Спасибо, нет, – последовал краткий ответ.

– И кто-нибудь уже дал интервью?

– Нет, мы решили начать с вас.

– А в Москве… – помедлил Трошин, – там вы познакомились с кем-нибудь из писателей?

– С Кукушенко, – сказала Сабина с характерным мягким «ш».

– Понятно, – кивнул Трошин. Маша Кукушенко, генеральская дочка, была известна своими «советскими» вечеринками, на которые она всегда в изобилии приглашала иностранцев, представляющих «культурный интерес». Иностранцы, как правило, оставались под сильным впечатлением от dacha в Переделкине, самого настоящего fireplace, от импортной, итальянской, плитки в ванной, конструктивистских стульев (искусная имитация Машиного столяра) и двух ранних Малевичей и одного Кандинского, которого Маша беспечно держала под диваном, не упуская возможности каждый раз подчеркнуть свою беспечность. В Машином салоне американцы всегда могли получить свой любимый bourbon, французы – Courvoisier, а русские – экспортную водку из валютного магазина для дипломатов. Машин салон был важным средством укрепления международного поэтического авторитета самого Кукушенко, о котором прежде всего заботилась именно Маша. Если Сабина познакомилась с Кукушенко, она наверняка знает и других. Петрова, например.

– Вы и еще кого-нибудь знаете? – равнодушно спросил Трошин и сам удивился лживости своего тона. Его раздражал собственный неподдельный интерес к московским знакомствам Сабины.

– Петрова, – сказала Сабина просто, хотя Трошину показалось, что на этот раз на ее лице мелькнула едва заметная тень иронии.

С Петровым она, конечно, спала. С ним спят все хорошенькие иностранки, которые попадают в среду московской богемы. Петров соответствовал представлениям иностранцев о русском интеллигенте. Работавший под русского святого или русского писателя девятнадцатого века, в зависимости от того, на что он в данный момент делал акцент, Петров, со своей рыжей бородой, серо-зелеными глазами, вытянутым бледным лицом и острыми скулами, неизбежно попадал в кадр. Он, конечно, познакомил ее с киноактерами, с репертуаром Театра на Малой Бронной, с отличной кухней ресторана Дома кино, водил на закрытые просмотры. Петров был процветающим драматургом и киносценаристом.

Трошин почувствовал прилив зависти и ревности и спросил себя, откуда они взялись.

– И Пирогова, – добавила Сабина.

– Интересно, – нейтрально сказал Трошин. Он представил себе всю программу многомесячного пребывания Сабины в Москве. С Пироговым она узнала так называемую русскую душу, дешевое православие, новоиспеченных мистиков и богомольцев, поддельные иконы, службы в заброшенных церквушках, свободных мыслителей и философов, русофилов… Пирогов, конечно же, таскал ее по сырым мастерским в подвалах, где Сабина знакомилась с не известными миру гениями, писавшими огромные (и что было самым смешным) безвкусные полотна в духе некоторых художественных тенденций Запада, или с соцсюрреалистами, дерзко копировавшими Дали и обогащавшими его кое-какими собственными находками: например, на клавишах знаменитого рояля вместо головы Ленина плясала голова Сталина, или еще что-нибудь в таком лее роде. С Пироговым ока, конечно же, побывала и на грубых пьянках в стиле «votka-seljotka», все участники которых, казалось, только и делали, что старались убедить и себя, и друг друга, что они живут кругом в дерьме, да они и на самом деле были дерьмом, ничтожествами и пьянью. Там Сабина могла познакомиться с третьеразрядными поэтами, фарцовщиками, разными подонками, параноиками, артистами-неудачниками, охотниками за невестами-иностранками. Пожалуй, именно Пирогов мог предложить иностранцу самый впечатляющий репертуар. Тот, который Трошину был наиболее антипатичен… А другие? Почему это его так раздражает именно Пирогов? Или Кукушенко? Да существуют ли вообще другие? Совутин? Эмигрировал, значит – не существует. Правдухин? Задница, обожравшийся стукач, торгует в розницу свободомыслием, либерал так называемый. Соколов? Деревенщина, русский националист. Перцов? Эмигрировал, не существует. Голубовский? В психушке. Значит – не существует. Троицын? Эмигрировал, не существует. Савельев? В лагере, не существует. Тарабукин? Спился, не существует. Маньковский? Эмигрировал, не существует. Кузьмин? Ответственный работник, палач, существует. Сабина познакомилась не с людьми, а с моделями. Вся культурная жизнь протекала от одного полюса к другому, и между ними существовала еще серая прослойка интеллигентов-приспособленцев, к которой принадлежал и он сам. Или же думал, что принадлежал.

Трошин блуждал взглядом по красивому лицу Сабины. Какая белая, молочно-белая кожа… Ничего не выражающее лицо. Как у сфинкса. И зрачки, где же ее зрачки?

– И с Трошиным, – сказала Сабина и впервые улыбнулась.

– С Трошиным?