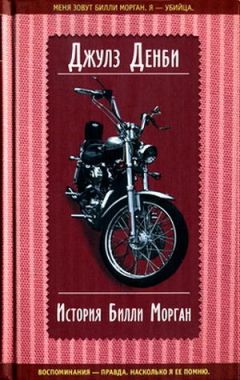

Текст книги "История Билли Морган"

Автор книги: Джулз Денби

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Глава седьмая

Я и в самом деле какое-то время ходила с Данком. Ну, я говорю «ходила», но это лишь означает, что мы оба ходили в «Конкорд», в музыкальный магазин и на концерты «лже-Дженезис» в церковный зал, откуда он сматывался вместе со своими приятелями-музыкантами, бросая меня, обычную цыпочку, на произвол судьбы. Когда погода стала получше, мы ходили гулять в Пил-парк. Это мало походило на бессмертный роман – мы просто обжимались на задворках домов и под кустами. Помню как-то раз со мной чуть не случился эпилептический припадок, когда во время особо страстного поцелуя его измусоленная жвачка попала ко мне в рот.

Данк был не мастак поговорить, и это меня разочаровало. Мне хотелось говорить, говорить, говорить обо всем на свете, особенно об искусстве, а ему хотелось меня трахнуть. Вернее, кого угодно, ничего личного. Так что, пока я разглагольствовала об Альфонсе Мухе или Обри Бердслее,[16]16

Альфонс Мария Муха (1860–1939) – чешский художник и декоратор, работавший в стиле ар нуво. Обри Бердслей (1872–1898) – английский иллюстратор эпохи ар нуво.

[Закрыть] Данк отважно пытался стащить с меня трусики, впрочем, без особого успеха. Сперва, не придумав ничего лучше, я решила, что он – сильный, молчаливый парень. Я думала, что у него, должно быть, мощный мозг, активно работающий за его обычным каменным, слегка туповатым, но весьма сексуальным лицом, и что я наношу ему огромный ущерб, не позволяя то, что ему хочется. Несколько раз он намекал, что парни испытывают ужасную боль внизу, когда не могут трахнуть цыпочку, что я просто дразню его и должна быть, типа, уступчивее.

Но я не уступала, я была девственницей, какой-то инстинкт подсказывал мне, что я не хочу Делать Это в первый раз с Данком, так что, хоть я и угрызалась, но все же позволяла ему страдать. Бедный Данк, он был всего лишь мальчишкой, и, пусть я воображала его мудрым и знающим, в его мальчишеской голове не было ничего – ну, там места не было, все забито гормонами.

Но я быстро поднималась по общественной лестнице. Я все реже и реже виделась с Джилли, Сью и девочками; их напугало ужасное наказание, и теперь они держались невыносимо нудного, но безопасного Юношеского музыкального клуба, устраиваемого по вечерам в пятницу Методистской молодежной группой. Сью пару раз пыталась вернуть меня в стадо, приговаривая, что у меня подмочена репутация (ура! есть результат!), и люди обо мне говорят, но мне было все равно.

После того судьбоносного воскресенья мама решила, что если меня все это не волнует, то ее и подавно. Я стала позором семьи, но чего еще она могла ожидать при таком отце, как мой? Она умывает руки, сказала она, ей безразлично, куда я хожу и с кем, до тех пор пока я прихожу домой в то время, которое она считает подходящим, и не позорю ее на нашей улице или не Попадаю В Беду. Если я Попаду В Беду, меня вышвырнут вон, и пусть я не рассчитываю ни на какую помощь от нее, вот так-то. В конце концов, у нее есть Джен, и она не намерена тратить свое драгоценное время на споры по малейшему поводу с такой строптивой мадам, как я. Ее нервы этого не выдержат, доктор предложил прописать ей транквилизаторы, когда она ходила к нему последний раз и описала ему, как я себя веду; миссис Морган, сказал он, миссис Морган, вы не железная, никто не станет вас винить за то, что вам нужна помощь, чтобы успокоиться, – но она гордо отказалась. Должно быть, я – крест, который она должна нести, она постоянно твердила, что чего бы я ни натворила, мне ее не удивить.

Но это бы точно ее удивило, она бы завопила от ужаса, но она так никогда об этом и не узнала. О пятистах дозах ЛСД и оружии; теперь, оглядываясь назад, я ежусь от собственной глупости, но тогда это казалось так круто, верно?

Я сидела в «Конкорде», потягивая мыльный пенистый кофе, поджидая Кэти и Никки, новых приятельниц из «Конкорда», и тут Джейки Рейнолдс, очень плохой парень, совершенно аморальный тип, скользнул на стул напротив меня. Его физиономия пройдохи-хорька дергалась от злобы.

– Н-ну.

Я неуверенно подняла глаза. Джейки стоял гораздо выше меня в строгой кафешной иерархии и, как правило, с такими, как я, даже кивками не обменивался. К тому же он мне не нравился – тощий, низкорослый, с остреньким личиком, почти альбинос, с вечно мокрыми губами, Но тем не менее он был местной знаменитостью, поэтому я сидела с непроницаемым лицом: этот трюк хорошо служил мне многие годы.

– Ага. Да, привет, – ответила я со всем безразличием, на которое только была способна.

– Ты ведь знаешь Сэма, а? – Он нервно потирал костлявые руки, прилизанные белесые волосы упали на лицо.

– Ну да, то есть я знаю, как он выглядит. В смысле я с ним никогда не говорила…

– Гм, но ты его знаешь, верно?

– Ага.

– Сделай одолжение? Оттащи ему вот это, он в «Короне», в пабе, да скажи, что это я передал, вот и все, понятно? Вот тебе «кислота». Сделай все, как надо; я разделю пополам, тебе хватит и половинки; не хочу, чтобы ты улетела слишком далеко. Давай, хватай и глотай, будь хорошей девочкой.

Я проглотила половинку таблетки, не моргнув глазом. Мне больше ничего не оставалось, все украдкой наблюдали за нашим разговором. Часть моего мозга напоминала мне о Кэти и Никки, которые вот-вот должны прийти, но после той истории с Данком и девочками я уже не была столь тверда в убеждениях. В любом случае им достанется по четвертинке, и мы все будем бродить по городу и хихикать.

Джейки протянул мне под столом пластиковый пакет с чем-то комковатым и тяжелым, и я затолкала пакет в сумку.

Он улыбнулся: зубы у него были желтые и мелкие, как у крысы. Я знала, что совершаю какую-то глупость, а может быть, и очень большую глупость, но я была точно во сне, я попыталась встряхнуться, но как-то странно ослабела.

– Что это? Что в…

– Заткнись, тсс, мы ж не хотим, чтобы все нас услыхали, верно? Ничего, просто немного «кислоты», понимаешь, и сломанный… сломанный, ну, это испорченный старый пистолет, ничего такого, просто прикол. Сэмми-бой собирает такие штуковины, это подарок. Он будет счастлив тебя увидеть, ужас как рад.

– Но оружие незакон…

– Но не сломанное. Не в разобранном виде. Волноваться нечего, ты ведь славная, верно? Никаких проблем не будет, в лицо тебя никто не знает, сечешь? Никто на тебя дважды не посмотрит, я клянусь… Ты с подружками здесь все время болтаешься – хотите пойти сегодня на вечеринку? К Фреду? Да, ты можешь пойти, скажешь, что я разрешил, а? А теперь давай топай, ага? Я скажу твоим подружкам, что ты скоро придешь и кое-что им притащишь, идет?

Он подмигнул. Вечеринка у Фреда – это улет. Мы неделями ломали голову, как заполучить приглашение на одну из прекрасных психоделических тусовок Фреда в его легендарном притоне, и вот оно, мне протянули его на блюдечке. Ну, подождите, когда Кэти и Никки это услышат, я стану Королевой Дня.

Гордая своей зрелостью, с наркотиком, циркулирующим по моей кровеносной системе, я побрела в «Корону», где Сэм и впрямь был очень рад меня видеть.

Это создало мне репутацию; я была цыпочкой, которая переправила целую гору наркотиков плюс пистолет самому крупному, самому крутому дилеру в Йоркшире, храбро улыбаясь, протащила все это добро у всех на глазах. Может, я и была юной, но очень отвязной. Я была крутой Цыпочкой. Я была надежной, я преуспела.

Перечитав написанное, я подумала, что, если вы незнакомы с миром наркотиков и почерпнули свои знания о химических увлечениях страны из газет или «серьезных» передач по телевизору, мое падение может показаться немного странным. Даже неправдоподобным. То, как успешно я дебютировала в альтернативном обществе и за какие-то недели в мгновение ока стала наркокурьером, как выражаются в «Дейли Мейл». Прошу прощения, но так оно и бывает в реальной жизни. Случайность. Ты просто оказываешься в неправильном/правильном месте в неправильное/правильное время, и вот тебе повезло/не повезло.

Я и представления не имела, что делаю, кем был на самом деле неряшливый придурок Сэм или что оружие было реальным, настоящим, в собранном виде. Мысль о том, что, если бы меня задержала полиция – а Сэм с Джейки находились под надзором, – я получила бы серьезный срок в колонии, а всю мою жизнь и жизнь моей семьи разорвали бы на части социальные службы, не доходила до моих крошечных, пропаренных «кислотой» мозгов. Я даже не понимала, что после тюрьмы просто не смогу вернуться в Брэдфорд, что стану главной пешкой в местной нарковойне.

Я была невинна, понимаете. Не в преступлении как таковом, но сама по себе. Джейки это понимал, и это было ему на руку. Под кафтаном и макияжем прятался отчаянно жаждущий признания ребенок, и Джейки это почуял. Я бы сделала почти что угодно, чтобы вписаться в Тусовку, и он знал это, он, разумеется, видел это много-много раз прежде. Так что я была идеальным «верблюдом», насколько меня хватит. А если меня зацапают, или я сторчусь, или просто слишком примелькаюсь, будет еще много-много других – таких же, как я.

Но моя невинность хранила меня. Как Шут в картах Таро, я бездумно блуждала туда-сюда, не подозревая, насколько все это опасно. Я была запакована в собственное невежество и слишком близорука, я не понимала, что валяю дурака на краю бездны. У меня была идиотская, необоснованная вера, и мне везло. Другим, как я узнавала время от времени, везло меньше: иногда, когда я была в сентиментальном настроении, я зажигала в память о них свечу у себя на окне. Возможно, их заблудшие души видели трепетный огонек моей свечи, и их утешало, что кто-то вспоминает их не проклятыми неудачниками, не мертвыми цифрами статистики погибших от наркотиков, но детьми, не выучившими правила и потерявшими всё в игре, в которую даже не сыграли, умершими прежде, чем успели ощутить вкус жизни.

Но не я. Я выжила.

Глава восьмая

Но вот какая проблема: когда я перечитываю написанное, мне кажется, что все это звучит чересчур блестяще и увлекательно, в этаком наркопридурочном стиле, совсем как в этих дерьмовых фильмах о семидесятых. Много блеска, мишуры, серебряных звезд, черной подводки для глаз, девушки в легких свободных платьях, распускают на ветру длинные белокурые волосы на фоне акварельных пейзажей и задумчиво улыбаются влажными губами. Мечты, мечты, чувак.

Это вовсе не было так сказочно, уверяю вас. На самом деле, когда прошло волнение от того, что я показала нос мамочке и почувствовала себя, гм, дикой и свободной, я начала понимать темную сторону жизни хиппи.

В наши дни люди, насмотревшись рок-н-ролльных фильмов и телепередач, в которых глумливые молодые знаменитости иронизируют по поводу моды и музыки, думают, что хиппи были безобидными придурками, боровшимися за любовь и мир. Нет, они не были такими. Обычные люди с изрядным мусором в голове и всеми вонючими предрассудками своего времени – особенно по отношению к женщинам. Как панки, готы и любые другие молодежные движения, для большинства людей это была просто мода. Способ отделить себя от старшего поколения. Вот и все, ничего больше, никакой глубины.

Я довольно быстро это поняла. О, на еженедельных сейшенах Фреда хватало болтовни о свободе и о том, что секс – это естественно и прекрасно, детка, – и ясно как день, почему. Никто никогда не пользовался презервативами, это было не круто, это «все портит», и ни одна девушка не носила их с собой, потому что так делают только проститутки. Оставалось глотать таблетки… Не говоря уже о нашествиях лобковых вшей, эпидемиях триппера и прочих половых инфекций, которые вспыхивали, как чума, из-за постоянного обмена цыпочками.

На деле таблетки не освободили женщин – они освободили парней. Это означало, что им больше не нужно беспокоиться о том, что какая-нибудь цыпочка залетит, поскольку теперь они знали, что это ее проблема. Они никогда не спрашивали, принимаешь ли ты их, они считали, что принимаешь, главным образом потому, что в те дни никто об этом не говорил. Такие вещи приводили в смущение.

Я понимаю, что этот образ неотесанных хиппи слишком непригляден и унизителен и плохо сочетается с модной ныне, окрашенной в розовые тона, ностальгией по потерянному Золотому Веку. Вся эта хипповская мифология альтернативных культур Эры Водолея… Распущенные волосы, распущенные мысли… Жить в гармонии с природой, жить сегодняшним днем, никаких преград, детка, никаких сожалений. Но это был отнюдь не Золотой Век, если только вы не были красивы, богаты и не жили в Свингующем Лондоне, а это не относится к подавляющему большинству населения страны. Как обычно. Ничего не меняется, верно?

Но один момент изумлял меня больше всего. Хиппари не держались вместе, не хранили верность приятелям. Если дело плохо, каждый сам за себя. В этой толпе водилось и немало хищников, несмотря на то что они носили униформу Поколения Любви. Девушке приходилось быть осторожной, мы все это знали; но об изнасилованиях как-то никто не говорил. Теперь это называют «изнасилованием на свидании», словно такое преступление – менее тяжкое.

Это случилось и со мной, как почти со всеми девчонками, кого я знала в ту пору. По той или иной причине ты влипала в историю и, как тогда говорили, – «вам-эбам, спасибо, мадам!» Меня изнасиловал парень, которого называли Стивио, чтоб ему гореть в аду.

История простая и незатейливая; как одна из этих бесконечных, плаксивых баллад, она веками повторяется снова и снова: лишь платья и наркотики меняются сообразно эпохе. Девушка беззаботна, девушка напивается или обкуривается, девушку насилуют.

В моем случае мою погибель спровоцировала «кислота», как обычно. Я сидела в «Короне», под кайфом. Мне было шестнадцать, я училась на первом курсе художественной школы, вела жизнь студентки-художницы на всю катушку, радостно и бездумно, слушая улучшенную наркотиками «Прогулку по дикой стороне»[17]17

«Прогулка по дикой стороне» («Walkon the Wild Side») – песня американского рок-музыканта Лу Рида (р. 1942) с альбома «Трансформер» («Transformer», 1972).

[Закрыть] (я и по сей день не могу слушать ее без легкого головокружения). Музыка плыла в воздухе, разрисовывая пространство причудливыми трехмерными световыми узорами, что вились вокруг привлекательного длинноволосого Стивио в тонкой пестрой набивной рубашке, распахнутой на груди, с замысловато перепутанными фенечками, болтающимися на гладкой смуглой груди, в облегающих, с пуговицами на ширинке, брюках-клеш и серебристых бейсбольных туфлях. Когда он мне улыбнулся, я тупо улыбнулась в ответ, он подсел ко мне, я наслаждалась запахом пачули, ладана и свежего пота, который трепетал вокруг него, сплетаясь в пастельные гирлянды, как обрывки шелковых шарфов.

Я была под кайфом. Совершенно уплыла. Все это видели, все в пабе это понимали, в конце концов я была Кислотной Цыпочкой, верно? Я была известной любительницей бледно-голубых колес. Только никто не знал, что я никогда не закатывала больше половины колеса, я просто прикидывалась, чтобы казаться крутой, взрослой. Итак, я заглотила половинку, но она оказалась сильной, а я улетала с легкостью. Вот как было.

Но, как бы то ни было, никто не сказал ни слова, когда Стивио – все знали его как большого любителя цыпочек, который в буквальном смысле вел подсчет своей добычи на столбике кровати, вырезал зарубки, – сделал вид, что беспокоится о бедной малютке, которая в таком состоянии; он проводит меня домой, убедится, что я в порядке, – но сперва мы зайдем к нему, ему нужно кое-что взять…

Когда мы вошли, он запер дверь и ударил меня, чтобы я стала сговорчивей. А потом он меня трахнул.

Стивио стукнул меня кулаком, затем ударил в живот, чтобы не оставлять следов. Он толкнул меня на грязную постель; я скрючилась, задыхаясь; наркотик дробил свет уличных фонарей, падающий сквозь оконный переплет, на изломанные призмы. Он схватил меня за горло, и я почувствовала, как затрепыхалось сердце, – казалось, лицо разбухает как у мультяшного героя, а глаза вылезают из орбит. Он проталкивается, проталкивается в мою сухость, моя кожа разрывается от огня. Голова стукается о спинку кровати, его руки, цепкие как клещи, выкручивают мои соски; боль превращается в звуки; острая и мерзкая, гнилостная вонь его немытого члена. Его лицо у меня между бедер, небритый подбородок царапает мне кожу до крови. Он говорит мне, какой он потрясающий любовник, что я должна быть благодарна, что женщины умоляют его об этом, и, пока он пожирает меня, в моей голове возникает образ – картина в одном из моих альбомов – шедевр ар нуво – торс женщины цвета слоновой кости, и его заглатывает огромное насекомое… Его смех и последнее, что он мне сказал: «Для других мужчин ты теперь порченая. Теперь ты со мной. Тебе ведь понравилось, шлюха?»

Затем он меня вышвырнул. Зарубка, сделанная его большим старым складным ножом на зазубренном краю его изголовья. Он выбросил меня как мусор. Осталось лишь затуманенное «кислотой» воспоминание о призрачных коридорах и яркое сияние мха на каменных ступенях, с которых я упала. И его жесткие, леденящие оскорбления и смех, когда я упала на четвереньки, на гравий дорожки под дождем. А после этого – ничего.

Я очухалась в парке. Нестерпимый холод. Макияж размазался по лицу; меня трясло; большие синяки на горле от пальцев Стивио; глаза налиты кровью. Целую неделю я не могла нормально ходить и говорить. Я сказала, точнее прохрипела маме, что у меня ужасная простуда, болит горло, и заматывалась в длинный креповый, развевающийся шарф, в стиле Айседоры Дункан, пока не сошли отметины. Мама никогда ни о чем меня не спрашивала, то была просто еще одна ложь. Я ужасно радовалась, что не залетела и не подцепила какую-нибудь гадость; думаю, я покончила бы с собой, случись такое.

И все об этом узнали. Он всем рассказал. Шутил. Хвастал, как засадил мисс Выскочке Билли Морган. В те дни у парней бытовал миф – если ты принудил девчонку, которая не была девственницей, это не изнасилование, а я к тому времени уже потеряла девственность с милым, но довольно занудным французом, приехавшим по обмену студентом с глубоко посаженными карими глазами и улыбчивым ртом. Это было славно, это было правильно, приятное летнее воспоминание, полное смеха и поцелуев, я сентиментально плакала, когда Ксавье уехал домой в Париж, он клялся в вечной любви в письмах, которые постепенно иссякли, когда зазолотились листья.

Теперь это милое воспоминание перекрылось жирным, омерзительным клеймом Стивио, который посчитал случившееся отличной шуткой. Спустя какое-то время я увидела его в пабе с одним из его дружков, они мерзко ухмылялись, подталкивая друг друга. Ярость расцвела в моем сердце, у меня затряслись ноги и руки, скрутило живот; бешенство поднималось из темных, потаенных уголков души, мне хотелось его убить. Не гипотетически, а по-настоящему; зарезать его собственным ножом; воняющая медью кровь, стекающая по моим рукам, недоверие на его смазливом лице, высокая певучая красота мести. Я хотела причинить ему такую боль, чтобы он молил меня о прощении, униженный и уничтоженный, ползая на разбитых коленях, умирающий или просто исчезающий, исчезающий с лица земли, ныне и во веки веков…

Но я ничего такого не сделала, потому что была молода и беззащитна. У меня не было своего клана, семьи, шайки, которые могли бы драться за меня, и я пообещала себе, что найду свой клан, и больше ничего такого со мной не случится. Так что я просто выплеснула свою выпивку в ухмыляющуюся рожу Стивио, это все, на что я была способна, от злости я потеряла дар речи. Он возмутился. И все остальные тоже; устраивать сцены, ссориться – это неправильно. Это не круто.

Этот опыт меня многому научил.

Я поняла, что никогда нельзя доверять хиппи; у них каждый сам за себя, у них нет чести. Я завязала с ними, хватит.

Я узнала, что во мне есть темная сторона, которую я с трудом могу контролировать, она может стать оружием, она пахнет смертью, и, когда нахлынет, я могу сделать и сказать что угодно, причинить боль кому угодно, даже себе, но после этого буду чувствовать, что очистилась, точно мертвая ракушка, омытая тысячей течений, и захочется мне только блевать. Я научилась ждать, когда накатит волна сокрушительной ненависти к себе, что следует за кроваво-красным освобождением; дрожь, безнадежное ползание на брюхе, отвращение, что не идут на убыль много дней, а я клянусь, что больше никогда, никогда не буду выходить из себя.

И после этого урока я решила, что больше никогда не стану принимать «кислоту» или курить слишком много травы, нюхать слишком много порошка и принимать внутрь то, от чего могу потерять контроль над собой.

Но правила легко придумывать и куда сложнее, как выяснилось, им следовать, особенно когда речь заходила о «спиде» – не коксе, игрушке для богатых, а дешевом, брутальном «Билли Уиззе», единственном наркотике, который я действительно любила. Ах, это чувство, когда шероховатые, раздробленные кристаллы толкают тебя к свету, ты словно Господь Бог на ракете, ты полон ярких, мерцающих, застывших звезд, ощущение, будто можешь сделать что угодно, сотворить что угодно, перевернуть Вселенную и станцевать на битом стекле. Это правильный наркотик, наркотик, который заставляет тебя думать, будто ты больше, чем на самом деле; ты полон горячей крови и безграничной уверенности, прекрасный, талантливый, остроумный: это не та дрянь, что превращает тебя в ухмыляющийся полусонный овощ или бессмысленного долбанутого торчка, выпрашивающего мелочь, которого все презирают и от которого все отворачиваются. Я знаю, знаю, «спид» укорачивает годы, разрушает здоровье и в конце концов лишает рассудка; превращает в съежившуюся, засушенную, безжизненную мумию с гнилыми коричневыми пеньками зубов, раскрошившихся до десен, зловонным дыханием и мозгами, не способными удержать мысль больше чем на пару секунд, но когда ты молод, и на вечеринке тебе предлагают – Давай, угощайся, – ты в последнюю очередь думаешь о будущем…

Я упорно боролась, чтобы не превратиться в спидового торчка, не стать никчемной наркоманкой, старалась жить достойно и сохранять контроль над собой и преуспела в этом, но эта борьба завинтила меня туго-туго, и никакие бесчисленные ванны с лавандовой пеной и никакая треклятая йога не помогут снять это напряжение. Так нужно. Это мой щит, моя защитная система, мое утешение.

А еще я научилась никому не говорить об изнасиловании; понятное дело, в те времена не было ни кризисных центров для жертв изнасилований, ни телефонов доверия, ни консультаций. А если ты заявляла в полицию, с тобой обращались как с недочеловеком, шлюхой. Даже семья проклинала тебя, многие женихи разрывали помолвку, после того как заплаканная невеста в минуту любовной слабости открывала свой темный секрет. Но времена изменились, и в итоге я рассказала об этом Лекки, Микки и Джонджо.

Пару лет назад я все рассказала Лекки, когда за обедом, вопреки обыкновению, выпила пару бокалов вина. Мы сидели в ее квартире. Она плакала. Боже, благослови ее нежное сердечко, я так благодарна ей за сочувствие. Она плакала так, как я никогда не позволила бы себе плакать по той несчастной девочке, по мне. Она обняла меня; я не большая любительница обниматься, но сердечно обняла ее в ответ, вдохнув без остатка ее доброту; она высказала все, что думает о мужчинах-ублюдках и о том, какая я была храбрая, и как она мной восхищается.

Я заварила ей чаю, она сглатывала слезы, кипела от возмущения и прочищала нос в платочек с нарисованными золотыми купидонами. Я пыталась объяснить ей, что не питаю ненависти к мужчинам или к кому бы то ни было вообще; ненавидеть всех людей скопом лишь потому, что среди них попадаются отбросы, бессмысленно и отнимает слишком много сил. Я хочу сказать, что люди – либо хорошие, либо плохие, верно? Пол, раса, религия – все это чушь, на самом деле. Хорошие или плохие, вот и все. Она немного посмеялась над этим, сказала, что я ужасная, гадкая старая байкерская цыпочка; я тоже рассмеялась, но ведь это правда. У них, у банды, я переняла эту незатейливую философию и придерживаюсь ее до сих пор, потому что считаю, что она помогает жить.

Затем я рассказала, как восприняла то, что Стивио сделал со мной: я вычеркнула это из памяти, потому что ни при каких условиях не хотела, чтобы этот мудак получил надо мной власть. Если бы я позволила ему ранить меня тем, что он сделал, он бы победил. Но он не смог победить. Конец истории. Вот что я повторяла себе снова и снова. Это была моя мантра.

Затем она снова расплакалась и сказала, что я настоящий пример для подражания; и я не смогла ей объяснить, что я так решила не потому, что была храброй или сильной, я просто боялась.

Я очень боялась, понимаете? Смертельно, ужасно боялась, что если позволю Стивио победить, то стану склонной к мужененавистничеству и никогда не избавлюсь от горечи, что манит меня своими иссохшими, тощими лапами, я никогда не стану собой, я останусь просто жертвой изнасилования. И больше ничем. Все мои поступки будут определяться этим актом. Я никогда не буду счастлива или любима и не смогу полюбить никогда. Моя жизнь вечно будет вращаться вокруг этой мерзости.

Это до смерти меня пугало. Я видела, как такое случалось со знакомыми девушками, а когда стала старше, не раз сталкивалась с женщинами, зациклившимися на своем страдании: они стали озлобленными и жалкими, полными презрения к себе. Но я была слишком труслива. Я очень хотела жить, путешествовать, смотреть на мир, оставаться живой. Как сказала Фрида Кало[18]18

Фрида Кало (1907–1954) – мексиканская художница, в своих работах сочетала реализм, символизм и сюрреализм; поддерживала коммунистическое движение.

[Закрыть] на смертном одре – Viva la Vida. Я слишком хотела жить, я хотела быть кем-то.

Viva la Vida. Боже, сейчас это смешно. Viva la Vida , блядь. Да здравствует Жизнь.

Я рассказала Лекки об изнасиловании и о том, что я сделала, чтобы исцелиться, но я рассказала далеко не все, потому что лишь позже, после всего случившегося, смогла признаться себе во всей правде. Потому что я Должна была это сделать, верно? Боже, так тяжело об этом писать, пальцы зависают над клавиатурой, словно какая-то часть моего сознания сопротивляется изо всех сил. Словно утаив это, я буду в безопасности, нет – я останусь цельной. Но я не цельная. Часть меня ушла навсегда, та часть, которую я вычеркнула. Не «чистота» и тому подобная чушь, нет, это связано со вспышками воспоминаний, с неспособностью забыть, даже если долгие годы заставляешь себя забыть. Оно возвращается, когда не ждешь, когда меньше всего этого хочешь. Как герпес. Как вирус. Как рецидивная лихорадка духа.

Иногда – не всегда, – но иногда, когда я занимаюсь сексом, любовью, трахаюсь, называйте как хотите, в голове вдруг всплывают эти старые зловещие образы. Точно одновременно прокручиваются два фильма. В одном фильме совершенно нормальные мужчина и женщина, я и кто-нибудь еще, занимаются тем, чем обычно занимаются мужчины и женщины, а в другом – нет. Темная, хаотичная масса образов, чувств, запахов, звуков накладывается на происходящее. Я пугаюсь, впадаю в панику. Мне хочется закричать, ударить мужчину, оттолкнуть его, прогнать прочь. Мне хочется убежать и спрятаться, скрыться от воспоминаний, они прорываются сквозь настоящее из погребенного прошлого, меня от них трясет.

Я не рассказывала об этом Лекки и никому вообще.

Об остальном я рассказала своему мужу, как глупая корова. Мой молодой, невинный, любимый муж, Микки. О да, я была замужем, по-настоящему, со свидетельством о браке и всем прочим. Я рассказала ему, когда мы были женаты всего несколько недель, сглупив, как одна из тех отвергнутых невест. Я расслабилась, ведь мы так любили друг друга. Я доверилась ему, лежа в его сильных объятьях на нашей большой ветхой кровати красного дерева, на бугорчатом матрасе под нарядным новомодным пуховым одеялом, которое нам подарили на свадьбу, и равнодушная луна светила в темное окно. Я рассказала ему и почувствовала, с отвратительной дрожью в желудке, как теплота покидает его объятья, как холод пронизывает летнюю ночь.

Я не должна была рассказывать; и он не знал, как поступить. В его жизни, с мальчишескими журналами, ребяческими приключениями и забавами, ничто не научило его, как поступить, если знаешь, что твоя новобрачная в шестнадцать лет была изнасилована и никто даже не пытался ей помочь. И что человек, сделавший это, ходит где-то на свободе и, может быть, проделывает это с другими девушками, и ничего нельзя с этим сделать, не с кем бороться. Только призраки танцуют и насмехаются, когда в отчаянии и гневе слепо на них замахиваешься. Только призраки в лунном свете. Бедный Микки.

Джонджо все воспринял проще, но тогда мы уже не были детьми, и времена другие. Он просто прижал меня к себе и гладил по голове большими мозолистыми руками, пока я рассказывала. Я понимала, что он чувствует, и знала, что он никогда не скажет и не сделает больше, чем это редкое для него проявление нежности. Мы не женаты, он – женат, на другой. Так продолжается много лет, у него уже взрослая дочь. Лекки называет его моим «бродячим котом», не домашним, как Чинг и Каирка. Джонджо – кот, который гуляет сам по себе дикий кот, которому оставляешь еду за дверью, а он лишь изредка позволяет погладить свою грязную, прекрасную, дикую голову, а затем уходит прочь, не оглянувшись. Джонджо приходит и уходит, когда ему вздумается, и мне это нравится. Никаких уз, никаких привязанностей, никакой боли. Всего лишь утешение, есть с кем провести ночь. Никакой боли, понимаете, больше никакой боли, я бы этого не вынесла. Вот уже двадцать пять лет я знаю Джонджо, сперва приятеля, затем любовника, он никогда не говорил, что любит меня, или что я хорошенькая, или что он беспокоится обо мне. Но он всегда возвращается, мы разговариваем ночи напролет, мы заботимся друг о друге, по-своему. У нас общее прошлое, понимаете, воспоминания, наш смех, недоверие к собственной юности и нашей тогдашней глупости, много лет назад, когда я вышла за Микки, и они с Джонджо были кандидатами.

Мы с Джонджо были «Свитой Дьявола».