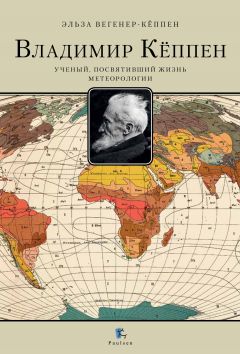

Текст книги "Владимир Кёппен. Ученый, посвятивший жизнь метеорологии"

Автор книги: Эльза Вегенер-Кёппен

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Мое происхождение и мое детство

О своих предках я мало что знаю, так как я был младшим из шестерых детей и так вышло, что своих бабушку и дедушку я и вовсе не видел. Дедушка моего отца был окружным врачом в городе Шведт-на-Одере[7]7

Современный Шведт.

[Закрыть], а прадед моей матери, по фамилии Аделунг, был священником в коммуне Шпантеков в Померании[8]8

Мекленбург – Передняя Померания.

[Закрыть]. Мой дедушка, Иоганн Фридрих Кёппен, был одним из врачей, выписанных из Германии по просьбе императрицы Екатерины II для организации здравоохранения в российской провинции. Так в 1786 году он переехал в Харьков и был назначен на должность губернского врача, где 19 февраля 1793 года родился мой отец, первый из девяти детей, Петер фон Кёппен (его отец получил вместе с должностью дворянский титул[9]9

Поясняется фамильная приставка фон.

[Закрыть] Российской империи). Когда мой дедушка ушел из жизни, а случилось это в 1808 году, то семье, я думаю, пришлось несладко. Так, Петер в свои 15 лет поступил на государственную службу, на должность помощника землемера. В 1810 году у него появилась возможность посещать Харьковский университет, и через четыре года ему была присуждена степень магистра правоведения. Затем он переехал в Петербург, где круг его общения расширился и он познакомился со многими образованными людьми того времени. Особенно доверительными сложились отношения Петера Кёппена с Фридрихом фон Аделунгом[10]10

Фёдор Павлович Аделунг в русской номинации.

[Закрыть], отличавшимся своей образованностью и человеколюбием. Эта дружба позволила ему в последующем лично познакомиться со многими представителями науки и литературы.

Аделунг был филологом и переехал в качестве гувернера герцогини Курляндской[11]11

Дороте́я Курля́ндская, Анна Шарлотта Доротея фон Медем.

[Закрыть] в Митаву[12]12

Современное название Елгава (Латвия).

[Закрыть], а несколькими годами позднее перебрался в Петербург и был гувернером младших сыновей императора Павла. В 1830 году отец взял в жены из благородного дома Аделунгов мою замечательную маму, Александрину Аделунг. В 1825 году отец начал издавать журнал «Библиографические листы», который приумножил его славу. Из-за одной публикации, которая якобы противоречила уставу Греческой православной церкви, на него подали в суд, но в ходе процесса в церковном суде был вынесен оправдательный приговор. Ввиду этого неприятного случая мой отец захотел покинуть Петербург и отправился в Крым. Еще в 1819 году он успел познакомиться с южным побережьем полуострова и полюбить его, а теперь, найдя там подходящую работу в должности помощника инспектора по шелководству и виноградарству, решился окончательно. В 1830 году он перевез туда свою молодую жену. Начало брачного пути оказалось сложным, так как в Крыму свирепствовала холера и Кёппен на время эпидемии был назначен комендантом старинного татарского города Бахчисарай, куда с ним отправилась и его любящая отважная супруга. Это один из примеров, насколько разнообразным было использование на государственных должностях образованных и надежных мужчин в тогдашней России. Кёппен не жалел сил на решение любых стоящих перед ним задач, какую бы работу ему ни приходилось выполнять. В 1834 году он снова переехал в Петербург по вызову президента Академии наук. В 1837 году Пётр Кёппен был избран адъюнктом Императорской академии. В марте того же года правительство поручило ему важную миссию: провести ревизию всех областей и сельскохозяйственных земель Таврической губернии[13]13

Таврида (историческое название полуострова Крым).

[Закрыть]. Исключительное чувство справедливости и гуманности, присущее Кёппену, не позволило ему оставить без внимания некоторые преступления, от которых в особенности страдали местные татары. Его ревизия распространилась и на множество немецких поселений, находившихся в Таврической губернии. Глубочайшее почтение, заработанное Кёппеном во время ревизии, выражалось как в доверии крымских татар, так и другими обстоятельствами. К примеру, немецкие менониты, переселившиеся в Самарскую губернию, назвали одно из своих поселений Кёппенталь.

Научная и литературная деятельность моего отца была очень многогранной. Она охватывала широкий спектр областей знания: географию, статистику, этнографию, археологию, библиографию и др. Его труды можно охарактеризовать не только их количеством и разнообразием, но также и их основательностью, а статистические данные, приводимые им в исследованиях, зачастую брались за основу правительственных мероприятий. В его академической квартире в Петербурге обсуждались идеи создания Русского географического общества (основано в 1845 году. – Ред.), которое в дальнейшем провело значительное количество исследований европейской и азиатской части России. На праздновании юбилея своей служебной деятельности 29 декабря 1859 года Кёппен сам по праву заметил: «Вся моя жизнь посвящена России»[14]14

Zur Erinnerung an den Akademiker Peter von Köppen.

[Закрыть].

Выросший в немецкой семье настоящего патриота России, я воспитывался в духе идеализма и гуманности. Общение с людьми многих национальностей и, как следствие, владение несколькими языками исключили из моего мировоззрения чувство расового превосходства. В семье говорили по-немецки, в обществе в Петербурге говорили по-русски и по-французски, а в Крыму и по-татарски. Весь 1852 год мы провели в Крыму из-за подорванного здоровья моего отца. Поездки через бескрайнюю Россию, наблюдение за разнообразием ландшафтов и прежде всего за климатом оказали решающее воздействие на формирование моих интересов и предпочтений.

До 1859 года моим воспитанием и учением занимались старшие сестры, Алина и Натали, которые сдали «гувернантский экзамен». Читать я научился еще в Крыму в 1852 году. Правда, в Крыму я, по всей видимости, подхватил малярию, так как и летом, и зимой у меня по нескольку недель держалась высокая температура. В Петербурге я стал посещать частную немецкую школу, но в 1858 году мы снова уехали на год в Крым. Оба раза, когда мы так уезжали, вместе со мной ехали мои старшие сестры, а трое старших братьев оставались в Петербурге из-за школы. По возвращении с юга в 1859 году я пошел в третий класс русской гимназии в Петербурге. Мне никогда не нравилась школа, но я всегда был хорошим учеником, потому что получал удовольствие от новых знаний. Зимой 1859/60 года в нашем доме было очень шумно. Хотя у нас и до этого всегда звучала музыка, моя мама и сестра Алина играли в четыре руки, при этом она же, Алина, и с ней Теодор, – пели. Дошло до образования поющего квартета, правда, людей было вдвое больше, чем положено в квартете. Произведения Бетховена, Шуберта, Шумана и Мендельсона имели в нашем доме особенное значение. Интересно то, что концерты и театры мы никогда не посещали, за исключением занятий пением Алины, которая регулярно ездила в сопровождении матери в Академию пения. Однажды и меня принудили поехать вместе с ними на генеральную репетицию «Лорелеи» Хиллера, и тогда я разразился слезами от боязливости и робости. Но я был по-настоящему впечатлен! Неделями я напевал отрывки из этой кантаты.

Петер Кёппен

«Дом академиков», где жила семья Кёппен в Санкт-Петербурге, в наши дни. На доме мемориальные доски с именами известных ученых, живших здесь на протяжении многих лет с их семьями. Фото 2017 года

Самый большой интерес у меня вызывали частые встречи с исследователем Сибири и зоологом Леопольдом Шренком, с ботаником Максимóвичем и особенно с Густавом Радде, который со мной очень много нянчился. В остальном наш круг общения замыкался на семье. Из братьев моей мамы к нам наведывались мой дядя, генерал инженерных войск Фриц Аделунг, а также дядя Александр, который много лет служил генеральным консулом в Данциге. Палеонтолог Кристиан Пандер был женат на кузине моей матери и тоже случался нашим гостем. К нашему кругу примкнула и семья нашего лечащего врача, помогавшего нам много лет, доктора наук Добберта, а также братья и сестры Брикнер, из которых Александр, школьный товарищ моего старшего брата Теодора, был удостоен позднее звания профессора истории.

В 1860 году мой отец, которому на тот момент было уже 67 лет, окончательно решил со всеми попрощаться, оставить жесткий петербургский климат и переселиться в Крым ради сохранения здоровья. Старшие классы гимназии я окончил уже в Симферополе, где я впервые почувствовал тоску по дому. Однако эти годы среди сверстников не позволили мне впасть в отчаяние, а, наоборот, сделали меня предприимчивым и бодрым. На протяжении четырех лет гимназии я был в классе вторым, а первым всегда был мой одноклассник по фамилии Бухштаб, потому что он обладал усидчивостью и прилежанием. Я же много энергии тратил на занятия второстепенными предметами, в особенности историей. В школе царил беспорядок, чему я был очень рад, так как имел достаточно свободы. Весной мы, ученики старших классов, совершали дальние походы, в том числе и одиночные, а длинные летние каникулы с середины мая до начала августа я проводил в Карабахе.

Замечательный Карабах, защищенный горами, находится под татарской деревней Биюк-Ламбат[15]15

В переводе с крымско-татарского означает «большой маяк» (büyük – большой, lambat – маяк).

[Закрыть] на южном побережье Крыма, которое здесь по большому счету правильнее было бы назвать восточным, около 250 метров над уровнем моря. Здесь проходит крупная дорога и есть своя почтовая станция. В «галерее», как мы называли открытую террасу перед домом, мы проводили примерно две трети всего года. Нам открывался вид на мыс Меганом, что в 60 километрах отсюда.

В России различия между севером и югом гораздо более значительные, чем в Западной Европе, поскольку умеренно влажный «климат бука», занимающий обширные территории Запада, в России, за исключением Бессарабии, встречается лишь в горных лесах Крыма и Кавказа, а «оливковый климат» южной части Крымского полуострова отделен широкой степной зоной от умеренно холодного «бореального климата» северной части России. Спускаясь, северный климатический пояс лишь здесь впервые знакомится с горами. Именно южное побережье своими мягкими зимами, благодаря которым на этой земле растут кипарисы, маслины, лавровое дерево, инжир, миндаль и множество итальянских и японских кустарников и деревьев, а также возможность большую часть года пребывать на свежем воздухе и купаться в теплом море привлекают людей переселиться в этот радушный край. Так и мой отец, который влюбился в Крым с момента своего первого очень короткого визита, купил здесь небольшой земляной надел у моря. Земля, принадлежавшая татарам в том районе, была раздроблена на множество маленьких наделов, в соответствии с местными правилами садоводства, и мой отец, покупая эти небольшие кусочки земли, в конце концов имел значительный надел – около 40 гектаров. Это было в Карабахе (в переводе с крымско-татарского «Черный виноградник»), на беззаветно любимой родине для трех поколений татар, том месте, которое объединяло их, разогнанных по всему миру, но до тех пор, пока сюда не пришли большевики и не изгнали отсюда последних.

Это был своеобразный культ природы и лунного света, которому мы поддались. Летом, когда небо на южном побережье вечерами обычно очень ясное и безоблачное, мы выбирались на дальние прогулки по просторному Карабаху при каждом полнолунии. Горы на западе довольно рано подавляли дневной зной и освобождали место для длинных, светлых вечеров – огромное преимущество этого климата. В нашей семье все очень живо интересовались растительным миром и климатом, многие годы моим отцом, а затем моей сестрой Натали велись записи показаний термометра, наблюдения за цветением растений и перелетом птиц. Результаты наблюдений моего отца были опубликованы в «Метеорологическом журнале», а наблюдения моей сестры – в «Российском обозрении» Рётгера. У Натали, так же как у Теодора и у меня, было какое-то непреодолимое влечение к чтению научной литературы, что мы унаследовали от отца. Ей лишь не хватало методологии и критической оценки, чтобы стать ученым. Она, как и, впрочем, все остальные члены нашей семьи, всегда с теплом и любовью относилась к моим работам и вообще к моей научной деятельности, что, несомненно, было привито нашей мамой – эта нежность, чувство солидарности и причастности к семье. Я был очень привязан и с нежностью относился к своей сестре Алине, которая была на 15 лет старше меня и унаследовала от мамы спокойный и мягкий характер. Алина вышла замуж за директора Императорского сада акклиматизации, что в селении Никита близ Ялты, по имени В. Келлер, и посему она тоже жила несколько лет неподалеку от Карабаха.

Нам всем очень нравилось выращивать растения, привезенные из других стран, наблюдать за пышным и обильным цветением, которому благоприятствовали теплые зимы. Моя мама написала мне об этом в одном из писем, датированным концом октября 1864 года: «Арбитус обыкновенный сейчас обильно цветет. Так же прекрасно и пышно расцвели хризантемы в разном цвете. Луковые цветки уже длиною с палец».

А 22 декабря 1864 года она пишет следующее: «Если не случится заморозков, то к Новому году у нас будет много роз, в саду море бутонов».

Дома в Карабахе так же много музицировали и читали. Братья, остававшиеся в Петербурге, собирали российские и немецкие газеты, «Географические сообщения Петерманна», книги и ноты – и все это отправляли нам в Крым. Будучи в Карабахе, мы очень много общались с семьей Шлейден-Винберг, которая жила неподалеку в Саянах. Все остальные наши друзья жили гораздо дальше, и поэтому случались взаимные визиты, обычно затягивавшиеся на несколько дней.

Изучая естественные науки. 1864–1870 годы

Пока я сдавал вступительные экзамены, растянувшиеся на весь май 1864 года, умер мой отец. Еще во время пасхальных каникул, которые я, естественно, провел в Карабахе, он был очень болен. Тогда он спросил меня: «Что ты хочешь изучать?» «Естественные науки», – ответил я. «Правильно поступаешь. После крупных реформ в России нужны будут толковые люди, и немало, для того чтобы разработать ее природные богатства. И искать этих людей будут среди ученых».

В течение июня и июля я наслаждался праздностью в Карабахе. В начале августа, однако, мой брат Теодор взял меня с собой в Петербург. Добравшись до Ростова, мы свернули в сторону угольных шахт под Грушевкой, в которые спустились по приставной лестнице. Кругом были сланцы с еле заметными отпечатками листьев папоротника. В то время мой брат Алексис, который был старше меня на шесть лет, руководил бурильными работами с целью добычи угля на нижнем изгибе Волги. Позднее он был переведен на должность руководителя государственной шахты на Сахалине, а после своего возвращения в Петербург стал высокопоставленным чиновником, назначенным позднее на пост начальника железнодорожного направления Ивангород – Домброва.

В Петербурге мы жили вдвоем в одной квартире. Вскоре пришло время учебы в университете, перспектива которой столь возбуждала мое любопытство. До чего же своеобразно протекли эти два года! Казавшийся бесконечным город с его короткими, обделенными солнечным светом зимними днями производил на меня угнетающее впечатление, поскольку я привык к видам природы. При этом городская жизнь служила для меня источником не одних лишь интеллектуальных напряжений, которые я позднее научился ценить. Меня охватила тоска по дому. Я приехал в Петербург, вооруженный какими-то фантастическими представлениями о высшем образовании, способностью основательно, пусть и не слишком быстро, усваивать материал, робостью и застенчивостью да близорукими глазами (увы, без очков), и потому я лишь с трудом мог ориентироваться в университете. Иными словами, для меня было куда проще постигать знания наедине с книгой в моей комнате, чем на лекциях среди больших групп студентов. Теодор не оказывал на меня никакого влияния – днем (и зачастую вечером) его не было дома. Я же в это время сидел в одиночестве, уделяя время преимущественно унаследованной от отца обширной библиотеке, посвященной Крыму, что подпитывало мою ностальгию и подтолкнуло меня к поддержанию оживленной переписки с моей семьей в Карабахе. Моя мама писала об этом следующее. «Слава Богу! Наконец на смену неприятия переписки пришло осознание ценности и значимости писем – единственного способа смягчить боль, которую причиняют разделяющие нас 2000 верст. Дети мои, никогда не забывайте: ваши письма – целебный бальзам для души в одинокие дни моей старости… Если Господь подарит мне долгую жизнь, то, я надеюсь, все мои сердечнейшие друзья – мои дети – однажды соберутся в Карабахе: я бы сразу бросилась все обустраивать и порхать вокруг, прихорашивая и украшая, если бы знала, что моим дорогим это придется по вкусу».

Единственными людьми в Петербурге, с кем я регулярно поддерживал общение и в чьей компании чувствовал себя вольготно, была чета Брикнер, в их доме я часто бывал вечерами и всегда мог рассчитывать на радушный прием. Александр Брикнер был в те годы приват-доцентом истории в университете, а также преподавал в иных учебных заведениях. Как-то раз он пригласил меня и Теодора принять участие в небольшой, организованной в частном порядке беседе, посвященной политической экономии. Разумеется, тогда я лишь прислушивался, что не помешало мне узнать кое-что новое. Мой интерес в те годы в первую очередь пробуждала география русской флоры, и потому летом, когда я смог вернуться в солнечный Крым, я воспользовался этой возможностью, чтобы собрать по дороге туда и на обратном пути сведения о южных границах ареалов сосны и ели. Следующей зимой я уже рылся в большой публичной библиотеке правительственных текстов в поисках посвященных этой проблеме материалов, сделал на эту тему немало записей и написал об этом статью на русском языке, которую Теодор направил в журнал Министерства государственных имуществ.

Когда я вернулся в Санкт-Петербург осенью 1865 года, Теодор уже был женат. С моей золовкой – его супругой Кэтти (урожденной Гемилиан) – у меня сложились самые доброжелательные отношения. Теодор работал в академии. Его научные изыскания не были надлежащим образом оценены, поскольку он не позволял загнать себя в рамки традиционной науки. Теодор был ботаником и зоологом, однако он не ограничивался наблюдением, применяя методы гуманитарных наук и учитывая географическую составляющую. Такие промежуточные подходы очень важны, однако они не признаны в полной степени. Позднее это же случится и со мной, когда на моей работе будет стоять неофициальное клеймо: «Метеоролог». После смерти отца, в 1864–1866 годах, Теодор был моим сердечным другом и отеческой фигурой, и именно ему я обязан выпавшей на мою долю возможностью поехать в Германию. Еще в 1864 году мама написала в своем письме следующее, отвечая ему. «Я, дорогой Теодор, не позволю себе обсуждать те замыслы об учебе в Германии, которые засели у тебя в голове. Человек может учиться где угодно, главное – не пренебрегать средствами, которые оказываются в его распоряжении… Я лишь желаю Володе благополучия и готова сделать все, чтобы эта мечта стала явью».

Сестрица Натали же встретила эти планы с воодушевлением: «Неужели ты и в самом деле будешь учиться в Гейдельберге?»

Она писала о Винбергах, которые проводят там зиму. «Как же поднимается аппетит! Прямо слюнки текут! Подумать только, такая возможность вдруг стать мужчиной и броситься в бездонный омут величественных тайн науки! Мне кажется, из меня мог бы выйти неплохой студент. Мы тоже туда хотим! Жди нас следующей весной!»

Конечно, эти планы продвигались не так уж быстро. Пока что я все еще был в Петербурге, и моя тоска по дому наряду с сомнениями в собственных силах, побудившими меня подвергнуть мои способности какому-либо испытанию, подтолкнули меня к изучению климата юга России и Крыма, а также дождей и ветров Таврии. Среди бумаг отца я нашел записку, согласно которой он передал метеорологические наблюдения доктора Милхаузена, сделанные им в Симферополе, результаты наблюдений свои и Натали, а также записи из дневника нашего друга Н. Ф. Гротена о числе дождливых дней в селе Ени-Сала под Симферополем академии, откуда они, в свою очередь, попали в Главную физическую обсерваторию. В ноябре 1865 года я решил – при этом я с радостью могу отметить, что моя «дурость» пошла на спад, – связаться с обсерваторией, чтобы осведомиться на предмет записей. Из-за моей робости в обхождении с незнакомыми людьми моя мама обратилась ко мне вот с таким призывом в одном из своих августовских писем. «Отбрось эту несчастную застенчивость в сторону и общайся с людьми свободно и доверительно. Да, мой мальчик, над этим тебе придется усердно работать: в самом деле, чего стоят все знания мира, если ими ни с кем не делиться, и каков прок от интересов вне общения с людьми? Тебе придется осознать это и немало поработать над собой».

Собравшись с духом, я направился в Главную физическую обсерваторию. Кемц, назначенный на должность ее начальника по окончании долгого междуцарствия, наступившего после смерти Купфера, обрадовался возможности найти соратников из числа студентов, и потому я ушел от него в состоянии душевного подъема и нагруженный бумагами. Я сразу же принялся за работу, а Теодор подарил мне на Рождество копию «Метеорологических очерков» Э. Э. Шмидта, которую я основательно изучил. За образец я взял работы Кемца, представленные в перечне. Когда меня одолевали сомнения, я прогуливался вдоль Невы, встречаясь с Кемцем, который всегда был готов дать мне дружеский совет и, кроме того, разрешал мне пользоваться книгами, хранившимися в его кабинете. Эти уроки метеорологии стали для меня последними. Поздней осенью 1866 года я отослал свою работу, однако только в 1868 году, уже после того как Кемц скончался, она попала в каталог Вильда в качестве моей первой статьи.

Всяк живет на свой манер! Столь ранние публикации могут навредить, однако мне этот процесс принес немалую пользу, дав мне покой и позволив кое-чего добиться благодаря работе по хорошим образцам. И все же сомнения не оставляли меня.

Темперамент, немецкое происхождение и принадлежность к ученому сословию удержали меня от участия в революционных событиях, охвативших Малороссию в 1864–1875 годах. И все же питавшие их идеи имели на меня влияние, глубину которого я осознал лишь при Александре III, в годы реакции, когда мои симпатии оказались на стороне «нигилистических умонастроений», с которыми велась борьба в те годы.

В истинный восторг меня (возможно, еще в первую мою зиму в Петербурге) привела книга Дарвина о возникновении видов, ведь она значительно облегчала мои изыскания, предлагая решение одной из величайших загадок бытия. При этом мне импонировал спокойный, чуждый полемики тон книги. Автор словно вышел на свет из тумана. Позднее, когда я читал историю Просвещения за авторством У. Леки, знакомство с точкой зрения Монтеня на веру в колдовство оживило в моей памяти впечатления о книге Дарвина. Они оба возвысились над борьбой и неурядицами, и преграды, стоявшие на пути их современников, для них не существовали.

По настоянию Теодора моя мама разрешила отправить меня в Германию, а точнее – в Гейдельбергский университет, где в то время училось много русских и слава которого благодаря работе Кирхгофа, Бунсена и Гельмгольца была в зените. Однако нас ждал неприятный сюрприз. Будучи служащими государственного ведомства, мы имели статус подданных российской короны. Уже когда мы получали заграничный паспорт для нашего путешествия, выяснилось, что юношам моего возраста паспорт может быть выдан лишь с позволения императора, и такие запросы подавались царю на рассмотрение только два раза в год. Оставалось лишь ждать и ждать; мы смогли выехать только в декабре, а не в сентябре, как планировали изначально.

В Вене я посетил Центральный метеорологический институт, где меня радушно приняли Йелинек, Фрич и Ганн, посвятившие меня в почетные члены Австрийского метеорологического общества. Этот визит имел для меня благоприятные последствия.

В Штутгарте я разыскал своего дядю, Николаса Аделунга, младшего из братьев моей матери, жившего в этом городе с 1847 года в должности секретаря королевы Ольги. Причиной тому было следующее обстоятельство: к русским великим княжнам, выходившим замуж за границей, приставляли российских же служащих для ведения корреспонденции с Россией и получения оттуда доходных поступлений. Нам был оказан радушный прием, и в течение следующих четырех лет я неизменно проводил в этом доме по крайней мере часть своих каникул: зимних – в Штутгарте, летних – в деревне Обер-Эслинген, где у дяди был дом с садом. Излишества аристократии и излюбленные дядей насмешки над окружавшими нас швабами и их образом жизни противоречили моим демократическим идеалам, однако в доме было полно молодежи, и я любил проводить время со своими родными.

Мой первый семестр учебы в Гейдельберге, начавшийся с опозданием, прошел не слишком плодотворно. Я прослушал оставшиеся лекции Бунсена и Кирхгофа, а также ряд иных докладов. В эти первые месяцы я часто встречался c другими русскими студентами, однако после такие встречи прекратились до 1870 года. Тоска по дому больше не мучила меня, ведь горы и леса можно было увидеть с каждой улицы городка. Тем не менее я вел оживленную переписку с Карабахом. Еще в России я так часто слышал рассказы о Гейдельбергском замке, что впал в уныние: мне захотелось открыть его самому и для себя. Окрестности Гейдельберга казались мне, пришедшему с Востока, слишком уж обжитыми, тропы – слишком ухоженными. Однако я гордился культурой Германии, и поэтому знакомство со всем этим пробуждало во мне любовь.

Во время пасхальных каникул я спросил у Гофмейстера: «Я хотел бы изучать ботанику и зоологию. С чего я должен начать в первую очередь?» «Запишитесь на мой практикум, летний семестр для этого хорошо подходит». Этот выбор стал для меня правильным: я получил возможность работать непосредственно с человеком, которым я восхищался, изучая предмет, приводивший меня в состояние восторга. Тем более я приехал в Германию с намерением раз и навсегда покончить с моими эксцентричными замашками. Я прослушивал лекцию за лекцией: сначала по физике, которую читал Кирхгоф, потом по неорганической химии у Бунсена, по органической химии у Эрленмайера, под началом которого я проходил практику зимой 1867/68 года, по минералогии у Леонхардта, а также прослушал курс лекций Пагенштехера по зоологии и посещал его практические занятия по зоотомии. Лекцию же по метеорологии – которой я в то время очень много занимался – я посетил только одну. Читал ее Копп, который наряду с историей химии и теоретической химией преподавал и этот предмет. Я старался не сходить с пути к моей цели: должность учителя естествознания в русской гимназии.

Я никогда не был членом студенческого братства, однако это не помешало мне найти нескольких добрых друзей в университете. На первой моей экскурсии с Гофмейстером я познакомился с молодым врачом по имени Герман Гадлих, с которым у меня сложились очень хорошие отношения и с которым я регулярно общался летом 1867 года. Осенью он уехал в Берлин, однако я встретил его в Гейдельберге, возвратившись туда из Лейпцига, что меня обрадовало. К тому времени он уже сдружился с Францем Шпарманном, которого я знал еще по Петербургу, где он в 1865 году работал гувернером и появлялся в доме у Брикнеров. Каждый из нас присоединил к этому трио еще одного члена: я – зоолога Беньямина Феттера, Шпарманн – историка Дитриха Шефера, а Гадлих – врача по фамилии Айгенбродт. Мы неизменно встречались в обеденное время; как и в прошлом семестре, к нам присоединялся выходец из Трансильвании Юлиус Рёмер. Мы коротали время долгими прогулками, во время которых не только много дискутировали, но и шутили и пели песни. Гадлих стал директором больницы в Касселе, Шпарманн и Рёмер – преподавателями в гимназиях, остальные – университетскими преподавателями.

Осенью 1867 года моя мама и Натали приехали в Германию на год. Я встретил их в Вене. Прожив несколько дней в Обер-Эслингене, у Аделунгов, мы сняли уютную квартиру в Гейдельберге, где уже чувствовали себя раскрепощенно. Моим родным все очень нравилось, что меня обрадовало. Летом мы поехали на курорт в Лангеншвальбахе, где тогда отдыхала и моя золовка Кэтти с ее старшим сыном. По воскресеньям я навещал ее, проделывая весь путь от Висбадена пешком. То были прекрасные дни!

После того как мои родные вернулись в Россию, я вновь начал оживленную переписку с Карабахом.

Гейдельберг, 22 октября 1868 года. Сегодня Пагенштехер провел свою первую лекцию и первое же практическое занятие, на котором присутствовал только я. Милейший и очень занимательный человек. Мне кажется, я многому научусь этой зимой, и он сделает этот процесс крайне скорым, интересным и приятным.

24 октября 1868 года. Теперь по утрам и после обеда я работаю в зоотомической лаборатории Пагенштехера, которую он мне либеральнейшим образом предоставил в полное распоряжение для учебы (с отоплением, освещением и внушительной библиотекой) ввиду своей странной привычки не разрешать студентам забирать книги с собой… Я планирую с помощью атласа, скелета и т. д. самостоятельно изучать анатомию человека, поскольку посвященная этой теме лекция оказалась слишком пространной и читали ее с медицинских позиций, словно все остальное я и так уже должен был знать. Впрочем, других перспективных тем для изучения столько, что и не знаешь, за что браться. К слову, Рёмер – мой сосед по комнате, так что наши прогулки помогут разнообразить мои дни, в остальном посвященные учебе.

15 ноября 1868 года. За последнее время мы тесно сдружились с Пагенштехером, он мне крайне импонирует. Его отличают веселая, жизнерадостная натура, ум, свобода от предрассудков и склонность к философскому взгляду на вещи. При этом он всегда в работе… Вчера я присутствовал на первом докладе зимнего музейного цикла. Во время своего выступления Гофмейстер рассказывал о «растениях древности». Упустить такой шанс я просто не мог, хотя билеты и стоили сравнительно дорого. Возможность послушать публичное выступление Гофмейстера меня в высшей степени заинтриговала. Доклад оказался очень интересным, но, конечно, слишком сложным для многих из числа присутствовавших, как я и ожидал. Порой меня забавляло то, как ему приходилось перебарывать себя, чтобы не перейти на необычайно сжатый, сугубо научный, но сложный для восприятия стиль его университетских лекций. Моя учеба продвигается хорошо. Лекции Вундта по антропологии тоже очень интересны и увлекательны.

На занятия Гельмгольца я ходил только один-два раза, а вот к Трейчке я, как и многие другие, зимой 1869/70 года ходил очень часто. Он рассказывал о войне с Францией 1812–1815 годов, и в свете назревавшего противостояния подобного рода между Пруссией и Францией эта тема пользовалась популярностью у аудитории, хотя он и чурался всякой риторики.

Кроме того, в Гейдельберге я получил возможность удовлетворить свою страсть к научному творчеству. 31 октября 1868 года я написал в своем письме матери следующее.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!