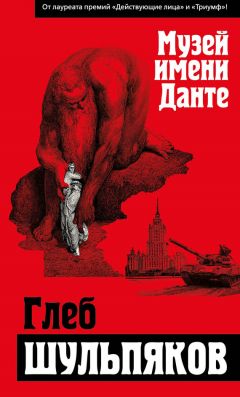

Текст книги "Музей имени Данте"

Автор книги: Глеб Шульпяков

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

11. Квартира с двумя туалетами

Разлапистые, в засаленных пуфиках, диваны; полупустая и от этого кажущаяся огромной «стенка»; нечищеные, хотя и не старые, с пятнами от сигарет, ковры, одинаковые в прихожей и гостиной; почти такого же рисунка, что обивка на диване, шторы; столы и кресла дорогого советского гарнитура; цветной, но по нашему времени уже несколько антикварный «Рубин» – вся эта обстановка в квартире, куда мы попали, обладала тем удивительным свойством, что ничего не говорила о своих хозяевах.

Через десять минут Аня вернулась из ванны и теперь стояла с полотенцем на голове: чужая, взрослая. В чужом халате с белыми яблоками.

– Нравится? – она улыбалась.

– Чья это квартира?

– Наша.

Я молча вышел в прихожую и взял куртку.

– Что ты как маленький.

Она встала в дверях.

– Ты ничего не рассказываешь.

– Ты тоже.

– Я ждал тебя, мне рассказывать нечего.

– Ну хорошо, хорошо, – она взяла за руку. – Прости.

Кухня была настолько большой, что в ней поместился диван. Мы сели, она взяла меня за руки. С ее слов выходило, что эта квартира Виталия Вадимыча, «Виталика». Что в тот злополучный вечер, когда полгорода перекрыли, он просто привез ее сюда, поскольку имел депутатский пропуск.

– Больше-то проехать было некуда.

Сам он, продолжала она, в этой квартире не жил, а давно переехал к любовнице. Ее знал по театру – спектакль, где она с лилиями, ему понравился, они даже напечатали рецензию. А тут мы, такое совпадение.

– Он депутат от Украины. Съезда, первого – помнишь? Ну, бывший. Семья на родине, сам тут редакторствует. Любовницу ты видел, вострая блондинка за сорок. Татьяна, тоже из редакции. Квартира ведомственная, по советской схеме – вместе с мебелью и посудой. Сдавать почему-то не хочет.

Аня открывала шкафчики, где аккуратно была расставлена посуда с клеймами.

– Даже ножи казенные.

Гремела в ящиках.

– Все ж перекрыли, а тебя не было.

Она напирала на это «не было».

– Привез и к своей уехал. Посмотри, сказал. А понравится, оставайся.

Умоляюще смотрела на меня.

– Сколько можно по углам? А тут ванна. Два туалета.

Тащила смотреть туалеты.

– В этом грибы, – закрывала дверь. – Он разводит. Свет не гаси, ладно?

– Ладно.

Чем дольше мы кружили по квартире, чем радужнее рисовались картины нашей совместной жизни, тем больше мне хотелось верить в то, что я слышал. Ревность рисовала в воображении отвратительные картины, как она и этот. Но мечта спать в спальне, а не на топчане, завтракать в чистой кухне и говорить по домашнему телефону, а не бегать в таксофон на улицу – разве это не то, что я хотел?

– Но почему… – мне не терпелось узнать, что она делала после той ночи. Но и это легко объяснялось. Утром после событий она уехала по срочному вызову на Валдай – что-то с разделом имущества и завещанием, поставить подпись. Хотела предупредить, но в моей университетской каморке меня не застала.

– Ты же там без телефона, – оправдывалась. – Не телеграмму же посылать? Зато теперь у нас изба в деревне. Можно летом. Ты печь топить умеешь? Баню? Хочешь? Я раньше умела.

– Хочу.

Единственной вещью, мешавшей принять новую жизнь, было то, что тогда, ночью, тот самый Виталик ни у какой любовницы не был по той простой причине, что эту ночь его любовница провела с другим человеком. И этим человеком был я.

Так, с недоговоренности, началась эта «семейная» жизнь. Зона безмолвия, где и Аня, и он запрещали себе что-либо спрашивать, стала частью этой жизни. Но сейчас, вспоминая ту зиму, он готов сказать, что именно в чужой квартире они провели самое счастливое время.

В шкафу его рубашки висели теперь рядом с ее платьями. Просыпались и укладывались они тоже вместе. Ужинали, смотрели телевизор. Все это тривиальные вещи, но, испытанные впервые, они навсегда остаются в памяти. Ни забыть, ни вытравить их невозможно. Вот и его память зачем-то хранила Анину вечно расхристанную зубную щетку. Каким шампунем она пользовалась. Как постоянно забывала закрутить на тюбике крышку и та вечно закатывалась. Желтую губку и бирку на пижаме. Перед его глазами чашка, из которой она пила кофе. Недокуренная сигарета со следами кофе или помады. В каком порядке стояла в коридоре обувь. Вот Анин зонтик с рисунком английского флага, вот ложка для обуви. Плетеные тапки со смятыми задниками. Он помнил бижутерию под зеркалом и само зеркало – с календариком под зажимами. Щетку с запутавшимся волосом. Часики «Чайка» на радио. Книжечку расписания репетиций и спектаклей в театре, прижатую магнитом к холодильнику. Магнит в форме лондонской телефонной будки. Пометки фломастером, сделанные в книжечке, и сам фломастер, висевший на леске от бус, которые он рассыпал. Следы зубов на колпачке, потому что, изучая репертуар, Аня держала колпачок во рту.

Большую часть времени в чужой квартире проводил именно он. Стучал на машинке, звонил в редакции. Валялся перед телевизором. А потом ехал в город, чтобы встретить ее после спектакля.

Она играла часто, но все это были роли в массовках. Актерского роста они не давали, а времени отнимали много. Когда Аня уходила на утреннюю репетицию, он, полусонный, закрывал дверь и снова ложился. Потом просыпался окончательно, завтракал и курил на балконе. Садился за машинку барабанить обзор в очередную однодневку.

Иногда он уезжал на несколько дней к матери, и Аня жила одна. Время от времени она уезжала тоже: на короткие гастроли в провинцию. Единственной просьбой, когда она уезжала, была просьба не подходить к телефону.

– Пусть думает, что я одна, – пожимала плечами. – Кому охота чувствовать себя идиотом?

Он обижался, но стоило Ане закрыть двери, как внутренний голос убеждал, что так действительно лучше. Что нехорошо лишать Виталика подобного мизера. Слова для внутреннего голоса находились легко, и он был рад верить им. Жизнь в отдельной квартире была слишком безмятежной, чтобы портить ее подобными мелочами.

Виталик звонил редко, но когда звонил, они с Аней часами болтали. Никакого подвоха, разговор только в приятельских тонах. Но катастрофа все-таки случилась. Это произошло весной, когда он вернулся от матери, а Ани еще не было. Он поискал ее расписание, но книжечка репертуарного плана завалилась за диван. Там и обнаружился этот проклятый ремень. Среди комков пыли чужой мужской ремень – он лежал так, словно его только вчера бросили.

Подозрения тут же выскочили и набросились на него. Конечно, да, конечно, Виталик. Кто же просто так отдаст квартиру? Все эти ночные разговоры. Телефон, не отвечающий, когда он уезжал. Те самые мелочи, ставшие вдруг кричащими. Воображение рисовало ему отвратительные сцены, которые происходили в квартире в его отсутствие. Он видел подробности так, словно сам снимал на пленку. Ревность и обида захлестывали его, но через минуту тот же внутренний голос нашептывал, почему еще этот ремень здесь очутился.

Сперва он хотел оставить все как есть – и пусть будет как будет. Но потом передумал и положил ремень на видное место. Он специально положил его так, чтобы Аня сразу увидела. Положил и ждал. Но ничего, кроме досады, на лице Ани не отразилось. Она тщательно скрутила ремень, бросила в шкаф и насмешливо сощурила глаза:

– Где нашел, Пинкертон?

– Там, куда вы его бросили.

Пауза.

– Что ты сейчас ищешь? – она.

Он ходил по комнате, невидящими взглядом скользя по предметам.

– Крышку от машинки.

Пауза.

– Она на подоконнике.

Пауза.

– Уходишь?

Замок на крышке щелкал, он поднимал и выносил машинку. Ставил в коридор к ботинкам.

– Вещи потом, вот ключ, – связка брякала на телефонный столик.

Аня пожимала плечами и выходила на кухню.

Садилась спиной к двери.

– Или ты хочешь что-то сказать мне? – не выдержав, кричал он из коридора.

Она молчала.

– Это то, что я думаю?

– Какая разница.

– Какая?! – опускался на пол.

– Если ты так думаешь, какая?

– Ты хочешь сказать…

Она резко поворачивалась:

– Я ничего не хочу сказать.

– Так я ухожу?

Как только он задал этот беспомощный вопрос, сражение кончилось. Теперь Аня могла придумать что угодно или не говорить ничего. Никаких прав выяснять и спрашивать у него больше не было. Не ей, а ему предстояло вымаливать прощение.

Однако история, которую рассказала Аня, превзошла даже те картины, которые рисовало его воображение. Оказывается, ремень этот принадлежал не Виталику, он принадлежал австрийцу, с которым Аня жила в прошлой жизни и о котором вскользь рассказывала. И вот на днях этот австриец вернулся, предъявил права.

– Не знаю откуда! – кричала Аня, глядя в пустое окно. – Нашел, позвонил, напросился. Сказал, что у него есть что-то о моей бабке. Что хочет передать. Тебя же не было!

Монотонно, с паузами на глубокие затяжки, Аня говорила. А он сидел на полу в коридоре, оглохший от боли, и не понимал, как жить со всем этим дальше.

Австриец, рассказывала Аня, ползал на коленях и клялся, что не может ее забыть. Готов увезти, жениться. Готов на все ради одной ночи. А когда Аня попыталась выгнать его, набросился и взял силой.

– Он массажист. Не руки, тиски.

Показывала синяки.

– Потом сказал, что ждет в «Национале». Будет еще неделю, если решусь уехать.

Аня рыдала, а он молчал. Внутри все оцепенело, покрылось льдом. Что оставалось, когда жизнь кончилась? Жалеть? Ненавидеть? Простить? Если да, то за что? И кого? Чтобы отвечать на подобные вопросы, нужен опыт, но никакого опыта у него не было. Ни бросить ее, ни быть рядом он не мог.

Когда она заснула, он еще сидел на кухне, а ближе к утру лег на край постели. Уснул, тут же проснулся. Принятое решение было единственно возможным, и он, одеваясь, с наслаждением представлял, как врежет ремнем по холеной круглой роже (почему-то лицо представлялось круглым). Как австрийца перекосит от недоумения и боли. А он будет хлестать и хлестать.

Через сорок минут он вышел на станции «Проспект Маркса». Шел мокрый снег, пустую площадь покрывали огромные лужи. Отражаясь в лужах, гостиница «Москва» напоминала печатную машинку.

Он потянул дверь, и та тяжело подалась. Из фойе ударил теплый воздух, пахнувший кофе, табаком и сдобой; воздух, наполненный бодрыми разговорами и звоном посуды.

Под настороженными взглядами привратников, оставляя на красной дорожке следы от снега, он прошел к стойке.

– У меня встреча с господином…

Губы с омерзением выговорили немецкое имя.

– Как вас представить? – человек снял трубку, а другой рукой открыл журнал.

Он молчал.

Рука с трубкой медленно опустилась, рычаг щелкнул. Человек за стойкой еще раз прошелся пальцем по странице, покачал головой.

– Гостей с таким именем в нашем отеле нет.

Он попросил проверить, уточнить – может быть, съехал? Если да, то когда и куда? Но повторный поиск результата не принес тоже. Мужчина из Австрии с таким именем в «Национале» в последний месяц не проживал.

12. Москва – «Москва»

С тех пор как я пришел на программу, Москва отодвинулась в дальний угол. Города, где я родился и вырос и который так любил, больше не было. То, как быстро он исчез под натиском нового времени, еще недавно причиняло боль. Но со временем эта боль притупилась. Раз города, который я любил, больше нет, пусть новый не будет иметь ко мне отношения. Если те, рядом с кем ты идешь по улице или едешь в метро, – москвичи, лучше быть кем угодно, но только не жителем этого нового и некрасивого, населенного чужими и грубыми людьми города.

Данте называл себя «флорентийцем родом, но не нравами». Так и мне, чтобы выжить в новом городе, требовалась дистанция. Нужно было приучить себя не принимать этот город, не впускать внутрь. Называть его и думать о нем в кавычках. Отделить от себя. Возвращаясь в «Москву» со съемок и все меньше узнавая город, я убеждал себя, что рад этому. Чем хуже, тем лучше, пусть поскорей зарастет травой.

Боль проходила, но мне хотелось уничтожить даже память о ней. Будь в «Москве» гостем, туристом, говорил я себе. Смотри на все, как если бы тебя окружал Пномпень или Гонолулу. Наблюдай с бесстрастием исследователя жизни во всех проявлениях. Почаще напоминая себе, что исчезали и не такие города мира.

Но с каким трудом давалось мне это бесстрастие! Как некая буддийская практика, оно требовало ежедневной работы ума и сердца, памяти. Хотя никаких гарантий, что эта работа приведет к освобождению, не было.

Я жил в «Москве» постояльцем: от одной поездки до другой. Сидел в Интернете или за книгами, собирал материалы. И ждал одного – когда наш фургон выползет за ворота студии, а потом и за Кольцевую, и дальше, дальше.

За «Москвой» нас встречала страна, чье прошлое лежало в руинах. Но это были руины, а не пустота. Эти руины завораживали, поскольку по ним, как по книге, читалась история. Не та история, которую расписывали в книгах, придумывали в школе или показывали в патриотических фильмах. В полуразрушенных и заброшенных и никому, кроме нас, не нужных дворцах и монастырях, усадьбах и фабриках лежало настоящее прошлое. Это прошлое, это исчезнувшее время было свободно от настоящего. Но именно в нем заключался смысл того, что происходило сегодня. Шифр, ключ. Но в чем? И какой?

Все это были новые и важные для меня вопросы. Встречаясь с друзьями, чтобы поделиться ими, я ждал отклика. Но те, кого я считал друзьями, давно превратились в тех, кому не интересно ничего, кроме собственного благополучия. А когда я говорил об этом, меня поднимали на смех. Хорош ли мир, окружающий нас, или плох? Хороши ли мы в этом мире? Свободны ли? Живем как мечтали? Если нет, то почему? И кто виноват в этом? Что нужно изменить, чтобы вернуть свое прошлое? Стать собой? Эти вопросы волновали их меньше всего, если волновали вообще. Они оставались по-прежнему умными, образованными, тонкими людьми. Но течение времени и образ жизни приучили не допускать мысли, что в мире может происходить что-то противоречащее их планам. Что правильная жизнь может идти не тем единственным образом, который они выбрали.

Мне было жаль их, но чаще я жалел себя. Ведь это я не сумел стать таким, как они, самоуверенным и безмятежным. Это я изгой, не вписавшийся в жизнь и новое время. Это я неудачник, пропустивший свое счастье, если вообще знающий, что это такое.

Постепенно мы перестали говорить об этом. А потом перестали встречаться. Я бы остался совсем один, если бы не племянница Маша. Удивительно, но в компании ее приятелей я нашел отдушину. Пока я женился и разводился, а потом ездил по стране со съемками, Маша успела стать красивой двадцатилетней студенткой. Заехав как-то раз к ней на съемную квартиру – что-то взять или передать, не помню, – я попал на вечеринку. Среди таких же, как она, аутичных, улыбчивых и тощих девушек, нахмуренных и вечно ироничных, смотревших исподлобья юношей я впервые за много лет почувствовал себя дома.

Спорить с ними мне не хотелось. Не возникало мысли ухаживать за какой-нибудь девушкой. Просто сидеть в углу дивана на кухне, просто смотреть – на их жесты и улыбки; как они готовят коктейли или салаты; неумело и решительно пьют водку; а потом играют в мафию или рассказывают по кругу истории – вот что мне нравилось.

Глядя на этих молодых людей, я видел новое поколение. Но впервые за много лет новизна не вызывала отвращения или ревности. Наоборот, эти люди оказались мне ближе, чем сверстники. И я радовался этому, как ребенок.

По своим дням я гулял с дочкой. Мы ходили в зоопарк или на каток; на утренний спектакль в тот самый театр, ведь они жили рядом, так уж вышло. Но жизнь в разъездах давала себя знать. Я больше не находил в дочке той замкнутости и задумчивости, которые так меня трогали. Она слушала все меньше, а отвечать старалась, как мама, заранее отводя мне роль человека, который всегда что-то должен. Но винить в том, что вышло, нельзя было никого, кроме самого себя.

Последняя улица в городе, не вызывавшая неприязни или тоски, была Большая Никитская, бывшая Герцена. Здесь прошла большая часть моего прошлого, и я возвращался сюда снова и снова, желая понять, почему все случилось так, а не иначе, и какой в этом смысл. Улица и скверы, подъезды и подворотни, кафе и магазины, дворы, где мы гуляли, давно изменились. Но именно то, что улица со временем преобразилась, давало надежду, что и у моего прошлого есть будущее. Чем меньше общего удавалось обнаружить с улицей, где мы с Аней были счастливы, тем отчетливей мерещилась возможность продолжения.

Что касается «Дневника», вывезенного с Острова, в Москве я забыл о нем. Тетрадь нашлась, когда пришло время снова собирать сумку. И я с изумлением Робинзона развернул страницы в черном клеенчатом переплете.

13. Так это ты?

Дневник неизвестного

Подробно рассказывая о пройденном пути, я ничего не сказал о Любви. Да и зачем говорить о том, чего не было. В разные годы мне нравились две-три девушки, но разве можно назвать это увлечение Любовью? Тем всепоглощающим, сжигающим и возрождающим душу чувством, которого я ждал всю жизнь? И вот теперь, когда в прожитых днях осталась моя одинокая юность, она пришла – беспощадная, безысходная. Любовь, испепелившая душу.

7 марта 1935 года – этот день я запомнил во всех подробностях. Как зашел после занятий в нашу библиотеку; увидел библиотекаршу, и луч из окна – как он падал на лицо этой немолодой женщины и трескался в круглых очках; как блестели золотые корешки старых энциклопедий на полках у нее за спиной; и только потом ее, незнакомую девушку с книгой в руке.

Она держала книгу Чуковского о Блоке. Сперва меня заинтересовала именно книга, ведь Блок был моим кумиром. И вдруг – вот она, эта книга.

– Берете? – спросил я.

– Вы тоже хотите? – Она услышала в моем голосе разочарование.

– Ничего, возьму после.

Мне ничего не оставалось, как смириться.

– Я верну через пять дней, – она обрадовалась и смутилась. – Очень хочется прочитать.

Заглянула в глаза.

– Иногда ведь не думаешь, да найдешь книгу, правда?

Выбрав еще одну, она сложила книги на стол.

– Эти, – робко сказала. – Можно?

Стопка получилась большой, и библиотекарша не разрешила.

– И ту хочется взять, и эту, – сказала девушка как бы про себя. Снова подняла на меня глаза.

Они были светлые, серовато-голубые, а у самого зрачка зеленые. Русые, слегка волнистые и недлинные волосы. Невысокая легкая девушка. Невесомая стремительная походка.

Вот и все. Но когда я шел обратно, никак не мог понять: почему до сих пор перед глазами ее взгляд? Почему во мне звучит ее тихий уверенный голос?

– Нет, но как же… – говорил себе.

А в ответ видел, что все кругом преобразилось. И стены, выкрашенные зеленой масляной краской. И люди, безразлично бегущие в коридоре. И солнце, минуту назад косо бьющее в окна – а теперь вдруг залившее коридор ярким весенним светом.

Мне стало страшно и радостно, ведь в мою жизнь вошло что-то небывалое. Так обыденно и невзначай. Безо всяких приготовлений и намеков. Как что-то само собой разумеющееся – и вместе с тем новое. А в душе все пело. И стены в коридоре, и полы, и доска объявлений – пели тоже.

– Так это ты? – ошеломленно повторял я.

«Любовь с первого взгляда». Не знаю. Не может быть, чтобы мы не виделись раньше. Но человек слеп, пока не окажется нос к носу. Глух, пока не услышит голос.

Это мгновение взгляда, оно все решило. Все расставило по местам. А еще интонация, как она сказала: «Хочется взять ту и эту книгу». Оттенок сожаления и оправдания. Размышления.

Где и когда я слышал эту мелодию? Ну конечно, так в моем воображении говорила любимая героиня: Тави из «Блистающего мира» Грина. И вот теперь эта мелодия звучала наяву.

Через три дня мы снова встретились. Она занималась в читальном зале, делала выписки. Взглянула, задержала взгляд, словно припоминая. Не узнала, опустила голову. Мало ли студентов, с кем перебросишься словом?

С того дня мир стал певучим. Отныне все вокруг пронизывала «музыка сфер», о которой говорили древние. Пусть хоть что-то в этой девушке было бы не так – я перестал бы слышать музыку. Но она звучала, а значит… Каждое новое впечатление сливалось с первым и расширяло его. Музыка играла все громче. Мне нет возврата, понял я. Корабли сожжены!

Снова военные сборы на Карельском перешейке. Но в этот раз служба тяжеловата. То ли сказались недоедания, то ли требования. Хотя, скорее всего, изменился я. Перебежки под воображаемым огнем, ползания и окапывания – все теперь казалось нелепой, глупой игрой. Внутренний голос говорил, что это нужно. Что готовиться к войне надо в мирной обстановке. Но ползать по лесу, где бабы собирают ягоды? Или прятаться от вымышленной пули? В девятнадцать лет учиться легко, но что делать тому, кто из этой игры вырос?

Меня выручала стрельба – по меткости в роте я не знал равных. Но до срока мне все равно дослужить не дали. Однажды в жаркий день 13 июля меня вызвали. В штабе сидели двое – политрук Башаев и офицер НКВД.

Башаев просматривал бумаги:

– Садитесь. Курите?

Я взял предложенную папиросу.

– Тут поступили кое-какие материалы на вас.

– Какие? – папироса моя дрогнула.

– Кто был ваш отец?

– Дворянин.

– Сколько земли он имел? Сколько работников у него было?

И пошло, и поехало. Была земля у деда? Была, да и немало. Сколько именно? Не могу знать. Был ли дед помещиком? Бесспорно, хоть и разорился. Ваш отец пользовался доходами при жизни деда? Конечно. Много ли денег получили наследники с продажи имения? Не знаю. Каково было имущественное положение семьи вашего отца на вашей памяти?

Я мог многое вспомнить, но оправдываться было противно:

– Неважное.

Тут встал офицер НКВД.

– Зачем ты запираешься? – рявкнул он. – Я же вижу, жизнь твоя была нелегкой. Тебе тридцать, а виски седые. Зачем укрываешь отца? Ведь он был помещик!

– Он был типичный деклассированный дворянин.

Офицер сел, закурил. Не глядя на меня, сказал:

– Придется сдать обмундирование. Все. Можете идти.

Так впервые за жизнь социальное происхождение встало мне поперек дороги. Впрочем, поперек какой? Военной. Ведь опасаться исключения из университета не приходилось, там на очереди стояли троцкисты и зиновьевцы.

В университете было пусто, все на лето разъехались. И мне тоже захотелось к себе в Дубровичи. В нашу деревню. Каким же удивительным выдалось то одинокое лето в деревне! Я ловил рыбу, бродил по лесу, купался и загорал. Топил нашу старую баню, а потом выскакивал на улицу и обливался ледяной водой из колодца. Все вокруг – и баня, и сараи за деревней, похожие на жуков, и деревья в поле – были мне знакомы с детства. Но в этот приезд я впервые почувствовал себя в родных местах гостем. Почему? Потому что перед моим мысленным взором была она, моя любовь. И она меняла мир не только внутри, но и снаружи.

Иногда мне казалось, что судьба знает, куда ведет. Что все у нас сложится прекрасно. В такие минуты я шептал ее имя, не опасаясь, что его услышит кто-нибудь. Ну а деревьям можно доверить все. Это странное и новое ощущение, когда ты говоришь с лесом, а кажется, что обращаешься к ней. Что ты не один. Что гуляем вдвоем по нашим дубравам. По заливным лугам и взгорьям, взметнувшимся над Мстой крутыми отрогами. Среди золотых берез по берегам Молодкинского озера. Разве я был один? Нет, нет.

И снова университет, и снова шумный круг молодежи. Редкие, мгновенные встречи с ней. Но если в деревне я был создателем своего мира, его всевластным повелителем – то здесь каждая встреча возвращала меня на свое место.

А она все та же, та же. И там, где она проходит, все так же зацветают цветы. Если я не вижу этого, то лишь потому, что «глазам летучей мыши не дано зрения», как сказал поэт.

Ну а что занятия? Трудно с занятиями, трудно. «Весьма удовлетворительно» – вот и все, на что я могу рассчитывать. Да, усилием воли заставляю себя записывать лекции, слушать преподавателя. Но вот – рука машинально выводит на бумаге ее профиль, а язык бормочет новую строчку стихотворения.

Эти стихи – о моей любви. Как герой Джека Лондона отмечал зазубринками на палке встреченных людей, так и мне приходится вырезать в памяти каждое слово, которое от нее слышал. Их немного, этих слов, но каждое из них я повторяю про себя долго.

Моя прошлая жизнь, положение в коллективе в роли наблюдателя приучили судить о людях не из длительных разговоров, а по случайно услышанным словам. По взгляду, жесту, поступку. Теперь по таким намекам, по черточкам я все больше узнаю ту, которую полюбил. Помнит ли она меня в лицо? Не думаю… Хотя в университете многие знают мою прическу «воронье гнездо» и рыжие гетры. Должно быть, знает. Может быть, нет.

На улице февраль, стою у окна выдачи книг в читальном зале. Неожиданно подходит она. Решаюсь, заговариваю первым:

– Сегодня больше не выдают, читальня закрывается.

– Почему? – В ее прозрачных глазах веселая досада.

– Кто их знает…

Мы в один голос спрашиваем – почему закрывается? Нам отвечают – юбилей университета.

– А-а! – говорит она.

Улыбнувшись, выходит из зала.

Вот и весь разговор за целый год.

Мало!

Еще осенью, в минуту отчаяния и тоски, я передал моей возлюбленной стихи. Я сделал это через подругу, инкогнито – потому что стихи недвусмысленно указывали на мои чувства. Эти стихи не были подписаны. И вот теперь, зимой, они попали на университетскую олимпиаду. Как? Кто предложил их в комитет? Не знаю, кто-то из сокурсников. Тех, кому я показывал. Но только теперь я был участником, и это значило, что меня ждет разоблачение.

Подругу, через которую мои стихи попали к ней, звали Мира Гольданская. Она была симпатичной, маленькой и умной еврейкой. Что касается литературного жюри, туда вошли критики Иволгин, Алексеев и поэт Александр Прокофьев.

Уже в апреле состоялся вечер. Мне повезло, что к выступлению нас, «литераторов», не допустили (жюри решило, что мы плохо читаем) – ведь на вечер она обязательно придет, и что тогда?

В зале было очень людно. Она вошла, огляделась. Кивнула. Я вскочил, чтобы уступить место, но она схватила меня за руки: сидите, сидите! И отошла к окну.

Она то стояла с подругами у окна, то уходила за сцену. А на моих ладонях горело ее прикосновение. Я ощущал это прикосновение и одновременно любовался ею. Как она стоит, опустив голову, и о чем-то думает, покусывая губы. Как смеется, запрокинув голову. Любовался темно-лиловой бархатной кофточкой, открывающей шею и начало тонких ключиц, – и тем, как она идет к ней. Какая узкая и длинная зеленая юбка. И как выглядывают из-под нее квадратные носки черных туфель с изумрудной пряжкой. Каким наблюдательным делает человека любовь! Сколько мелочей хранит она в своей копилке…

– Ты выступаешь? – спрашивала подруга. – Когда?

– Скоро, теперь скоро.

Так по обмолвке я понял, что она будет на сцене.

Когда конферансье, наш долговязый зоолог Андрей Франц, объявил, она стремительно вышла, и я поразился, насколько она преобразилась. Осанка, выражение лица, поворот головы, взгляд – на сцене стояла самая настоящая артистка.

Концертмейстер вступил, она запела «Шестнадцать лет» Даргомыжского. Как промелькнул романс? Помню только зал, как он взорвался аплодисментами. Как она отступила в глубину сцены, потупилась. А потом, выдержав паузу, вернулась к роялю. Теперь это был «Жаворонок» Глинки.

Потом выступали другие, но я ничего не слышал. В ушах у меня звучал только ее голос, а остального мира просто не существовало. Так вот какой у тебя талант! Актриса! Да, в тот вечер мне открылось то, к чему лежала ее душа. Я был горд и счастлив этим. А внутри кипела ревность, ведь остальные в зале видели тоже.

Не помню, как закончилось отделение. В фойе шум, разговоры. Шипучка в стаканчиках. Все поздравляют: успех, какой успех. Ну же, вот момент!

– Спасибо! – только и сказал я. – За «Шестнадцать лет»…

Она улыбнулась и ответила:

– Как могла… Пожалуйста.

Мы разошлись, потерялись в толпе, а потом сразу началось второе отделение, литературное. Пришла наша очередь. Когда я занял свое место, ко мне подошел критик Алексеев и попросил пересесть поближе, в первый ряд. А через одно кресло устроилась Мира Гольданская.

Сначала со сцены выступили руководители и участники литературной секции. Наконец слово взял товарищ Алексеев. Перво-наперво он обвинил в плохой работе наш литературный кружок. Дескать, на факультете много пишущих, а мы и не знаем. А уж потом объявил первое место.

Зал, особенно мои сокурсники, стали вовсю хлопать, ведь первое место занял наш факультет.

– Да, товарищи! – Алексеев жестом остановил овации. – На этом факультете есть прекрасные поэты. И один из них – это…

Он с широкой улыбкой смотрел на меня. Я не ослышался? Это мое имя? Озираюсь и вижу сотни взглядов. Сотни смеющихся, восторженных глаз. Растерянно улыбаюсь, а самому страшно посмотреть туда, где она. Хочется провалиться под землю от страха и счастья.

На сцену поднимается декламатор – и зал разом затихает. Мне слышно дыхание людей и как разрывается мое сердце.

Он читает стихи, мои стихи – ей. Несколько мучительных минут стыда и радости, какие они бесконечные. Снова аплодисменты, крики. Овации. Опять Алексеев, теперь он поздравляет ту, которой посвящены «такие прекрасные стихи». Говорит, что завидует. Зал хохочет, и я не сразу понимаю, что эти аплодисменты – мне. Что это меня вызывают, требуют на сцену. Но сил у меня нет. Только встаю, кланяюсь с места.

Перекрикивая шум, Алексеев заканчивает. По решению жюри, говорит он, мне присуждают первое место. В качестве премии мое стихотворение «Лесной ветер» – то самое, что написано в деревне, где я мысленно разговаривал с моей возлюбленной – будет помещено в «Литературном Ленинграде», а потом войдет в альманах, посвященный олимпиаде.

Когда Алексеев закончил, ко мне подлетела Мира.

– Так это вы? – восторженно и заговорщицки шептала она. – Простите меня, что я читала… – она запнулась, покраснела. – Но вы не запечатали и не подписали… Я сразу сказала ей, что человек, написавший такие стихи, это лейтенант Глан. Самый настоящий Глан. И это вы.

Вечер закончился, все стали выходить из-за столов. А я, взрослый тридцатилетний человек, не знал, куда деваться. Теперь, когда меня полностью разоблачили перед любимой, причем прилюдно, перед всем залом, – что мне оставалось? Убежать, исчезнуть? Спрятаться, как от взрослых прячется ребенок? Но Мира по-матерински крепко держала мою руку.

И вот она подошла, поздоровалась. Посмотрела исподлобья в глаза – нежно и весело и немного с грустью.

– Так это вы? – повторила ту же фразу.

Мира, улыбаясь, представила нас. Задыхаясь от волнения, я снова почувствовал ее ладонь. Меня снова обожгло ее крепкое и короткое пожатие.

Между тем толпа вынесла нас в гардероб. В толкотне мы кое-как получили одежду, я помог ей надеть пальто.

А Мира в этой толчее куда-то запропастилась.

Мы остались одни. Выходившие с факультета, завидев нас на ступеньках, поздравляли. В глазах юношей читался восторг, в глазах девушек зависть. Что и говорить, в тот момент мне и самому ничего другого не оставалось. Шутка ли, получить сразу и поэтическое признание, и счастье быть вдвоем с любимой?

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!