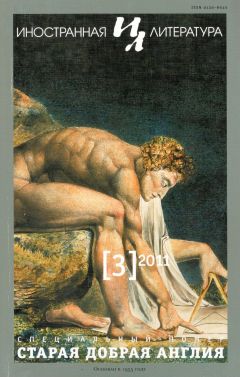

Текст книги "Иностранная литература №03/2011"

Автор книги: Литературно-художественный журнал

Жанр: Журналы, Периодические издания

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Филип Пуллман

Чем я обязан Уильяму БлейкуПеревод Алексея Круглова

© Philip Pullman, 2011

© Алексей Круглов. Перевод, 2011

Осенним днем 1963 года, когда мне было шестнадцать лет, в нашу школу в сельской глубинке Северного Уэльса, как обычно в начале семестра, приехал книжный фургон, и нам, старшеклассникам, разрешили каждому выбрать по книге для школьной библиотеки. На глаза мне попалась книга “Новая американская поэзия 1945–1960 гг.”, и я взял ее, не раздумывая. Я обожал стихи, давно испытав на себе их колдовскую силу, хотя и не был уверен, что они так же действуют на других. Из-за этих сомнений, и немного стесняясь горячности своего увлечения, я старался держать его в тайне.

В то же время выставленный напоказ интерес к искусству, будь то современная живопись, французское кино, музыка Баха или джаз – или всё вместе, – как раз и отличал меня и моих друзей в старших классах от окружающих. Мы считались своего рода богемой, интеллектуалами, почитателями авангарда, будущими битниками. В школе было достаточно умников, блиставших в математике и других науках, но только мы могли гордиться заслуженной репутацией “идейных”. Впрочем, идеи и в самом деле нас интересовали, это не было позой, хотя и позой, разумеется, тоже. Это позволяло нам выделяться из общей среды.

Поэтому я был рад найти книгу, будто нарочно предназначенную для того, чтобы утвердить мой желанный статус – достаточно было просто носить ее с собой. Однако и магические чары, в существовании которых мне так трудно было признаться, сыграли тут не последнюю роль. Я мог громко восторгаться тем или иным поэтом, декламировать стихи целыми страницами, до хрипоты спорить о достоинствах Роберта Крили или Джона Эшбери, но все это было лишь необходимой частью битниковского позерства, актом самоутверждения в среде интеллектуальной “богемы”. Мое внутреннее “я” тянулось совсем к другому. Меня завораживали стремительные громовые раскаты протяжных строк Аллена Гинзберга, его яркие описания поисков вдохновения среди грязи, убожества и тупого расточительства американской жизни. Тот странный мир пустырей и дешевых забегаловок, супермаркетов и трущоб, автовокзалов и городских крыш, заброшенных полустанков и грязных причалов, казалось, находил отклик в памяти – словно обрывки полузабытого сна.

И в самом сердце одного из лучших стихотворений Гинзберга, “Сутры подсолнуха”, мне попались такие строки:

Смотри, вот Подсолнух, сказал он, когда заслонила

небо мертвая серая тень, большая, как человек,

над кучей старых опилок —

я вскочил, изумленный: это был первый подсолнух,

память о Блейке – грезы мои – Гарлем…

Перевод В. Бойко

Память о Блейке… Кто этот Блейк – один из бит-поколения, такой же друг Гинзберга, как те, о ком он писал, – Нил, Джек, Карл? Я не знал, кто они, я даже еще не прочел роман Джека Керуака “На дороге” о тех людях, о тех временах и настроениях, но очень хотел знать. Я уже любил их: они были интеллектуалами, подобно мне. И тот таинственный Блейк, кем бы он ни был, наверняка тоже из них, из тех “ангелоголовых хипстеров, сгорающих ради древнего божественного соединения со звездным динамо в механизме ночи”, которых воспел Гинзберг в поэме “Вопль”.

Лишь около года спустя я наткнулся на короткое стихотворение английского поэта, родившегося в 1757 году:

Ах, подсолнух, у суток в плену

Солнцу вторивший неутомимо,

Рвался ты в золотую страну,

Где кончается путь пилигрима.

Где юнец, что от страсти зачах,

В снежном саване дева младая

Воскресают с надеждой в очах —

Вот о чем ты мечтал, увядая.

Перевод М. Фаликман

Подсолнух – память о Блейке… Так вот о ком писал Гинзберг! Уильям Блейк! Что ж, тогда понятно. К тому времени я уже был восторженным почитателем Блейка благодаря одной книге, которую получил лет в девять или десять на Рождество, не помню от кого. Она цела до сих пор – большой толстый том в темнокрасном переплете из искусственной кожи, уже распадающийся на части, но вполне читаемый. Фамилия автора на обложке не указана, но, надеюсь, гонораром его не обделили, потому что краткие биографии знаменитостей написаны точно и ярко, с юмором и в хорошем стиле. Книгу я полюбил и перечитывал снова и снова. В ней рассказывалось об ученых и изобретателях, писателях и поэтах, вождях и реформаторах, художниках и музыкантах… о выдающихся женщинах, первооткрывателях, полководцах, политиках… Писатели и поэты привлекали меня больше прочих, потому что занятие, принесшее им славу, было ближе всего моим вкусам. К политике я интереса не испытывал, все вокруг давно уже открыли, да и женщиной я не был…

А вот поэты – совсем другое дело. В начало жизнеописания Уильяма Блейка неизвестный автор вставил такое его стихотворение:

В полях был сладок мой удел,

Беспечна юности заря —

Но князь любви меня узрел,

В сиянье солнечном паря.

Венчал лилейной белизной,

Убрал чело румянцем роз

И показал мне рай земной,

Где сад утех златых возрос.

Мне май росой смочил крыла,

А Феб разжег восторгов пыл —

Но сеть из шелка вкруг легла,

И клетки блеск зарю затмил.

Пою пред княжеским столом,

Охотно мной играет князь —

Злаченым тешится крылом,

Над рабством горестным смеясь.

По-видимому, Блейк написал его лет в тринадцать. Для меня оно стало настоящим талисманом, возвращавшим снова и снова то колдовское опьянение, ту сладкую печаль, что остается от самого прекрасного из снов, который и рассказывать никому не рискуешь, чтобы не исказить в памяти. Я полюбил эти стихи, не успев еще толком в них разобраться. Сюжет тут не играл особой роли. Кто-то крылатый, угодивший в клетку, цветущие сады, князь – вот и все, что я понял. Чары заключались в звучании слов, в рисунке рифм, в самой загадочности фраз: если бы кто-нибудь стал услужливо объяснять мне, что “Феб разжег восторгов пыл” означает просто-напросто “солнечный свет пробудил желание петь”, я послал бы такого “переводчика” подальше, не желая расставаться с волшебной таинственностью. Проникнуть в смысл я хотел сам, без неуклюжей помощи великовозрастных зануд.

Так или иначе, в книге “Сто великих жизней” была добротная биография Уильяма Блейка на целых восемь страниц и репродукция великолепного портрета кисти Томаса Филипса из Национальной портретной галереи в Лондоне. Меня очаровали не только стихи, но и облик самого поэта: пожилой человек с большими темными сверкающими глазами сидит с карандашом в руке, полуобернувшись и обратив вверх уверенный взгляд, полный ожидания. Он выглядит вполне добродушным, но явно занят чем-то важным и не станет тратить время на разговор с ребенком, если тот не может сообщить ничего интересного. Мне не нравилось, когда взрослые слишком тянулись к детям: у взрослых должны быть свои собственные дела. Ясно, что у этого человека такие дела есть, серьезные и достойные уважения, так что восхищаться им я готов был без колебаний.

Других стихов Блейка я не читал, пока не встретил его имени у Аллена Гинзберга, но как только догадался, кто имелся в виду, поспешил наверстать упущенное и купил карманное издание в бумажной обложке, единственное, которое смог найти. Сборник был выпущен издательством “Dell” – цена, 35 центов, стояла на обложке, – что лишний раз напоминало об американце Гинзберге. Не помню, где именно я купил эту книгу, вот она, лежит рядом на столе, когда я пишу эти строки. Дешевая бумага уже пожелтела, корешок переплета потрескался, но этот сборничек всегда будет мне дорог – я не расставался с ним на протяжении нескольких лет. Книга была у меня в кармане и в тот вечер в Сохо, в один из моих редких и волнующих визитов в Лондон, когда я чуть не шагнул под мчащийся автомобиль, не заметив его из-за темных очков – я полагал, что похож в них на Нила, Джека или Карла. К счастью, водитель оказался рассудительнее меня.

Помимо карманного сборника, у меня появилось полное собрание “Поэзии и прозы Уильяма Блейка” – это был школьный приз. Мне снова позволили выбирать, и я попросил издание “Nonesuch Library” под редакцией Джеффри Кейнса. Оно тоже по сей день у меня, лежит под рукой. С этой самой книгой я поднялся по длинной лестнице на башню оксфордского Эксетер-колледжа в комнату своего куратора, чтобы зачитать ему свое первое эссе на свободную тему – конечно же, о Блейке! Не помню уже ни слова из того эссе, не помню и стихи, которые разбирал. Едва ли, впрочем, я выбрал “Ах, подсолнух”, потому что не знал бы, что сказать. Пожалуй, не знаю и по сей день. Чаще всего я просто читаю его вслух – только так есть надежда хоть отчасти проникнуть в тайны этих строк.

Читать “Ах, подсолнух” вслух особенно трудно. На первый взгляд, все просто – нет ни Феба, ни восторгов, слова и фразы ясны и прозрачны. Но какую выбрать интонацию? Читать устало, подчеркивая увядание цветка? Мне вообще не нравится “актерский” подход к декламации стихов. Я морщусь, когда улавливаю излишнюю театральность. Нет уж, спасибо, эмоции я могу добавить и сам, дайте мне слова! С другой стороны, читать монотонно, механически тоже нельзя, в голосе должно быть сопереживание – но чей это голос? Того, кто вне времени, кто ведает, что творится в “золотой стране”, куда стремится подсолнух, где воскресают юноша и дева, так и не узнавшие при жизни восторгов телесной любви, куда лежит и где завершается путь пилигрима. Говорящий знает все про это таинственное место – в отличие от подсолнуха, так туда и не попавшего.

Так или иначе, это определенно голос Опыта, а не Невинности, если мыслить в терминах “двух противоположных состояний души человеческой”. “Песни невинности и опыта”, знаменитое собрание стихов, содержащее большинство наиболее известных произведений Блейка, было опубликовано в 1794 году самим Блейком, причем самостоятельно изобретенным методом. Тексты и иллюстрации гравировались травлением на медных пластинах, печатались, а затем раскрашивались вручную. Стихотворение “Ах, подсолнух” – несомненно, часть “Песен опыта”, и потому читаться должно голосом немолодым. Оно звучало бы очень странно в устах ребенка.

Кто этот подсолнух – “он” или “она”? В тексте оригинала указаний на это нет. Чуть выше я использовал средний род, как положено в английском языке, – нарочно, чтобы оценить эффект, – и ощущение мне не понравилось. Главное действующее лицо среднего рода чуждо психологии читателя. Похоже, у самого автора цветок ассоциировался с женским образом. В его иллюстрациях к длинной и мрачной поэме Эдуарда Янга “Ночные размышления” встречается изображение подсолнуха, обращенного к колеснице Феба, которая мчится на запад – из цветка возникает женская фигура, простирающая в тоске руки вслед уходящему солнцу. Блейк приступил к иллюстрациям для “Ночных размышлений” вскоре по завершении “Песен невинности и опыта”, и представляется вполне возможным, что он целиком перенес туда свой ассоциативный ряд закат-смерть-тоска – подсолнух, так что если приписывать женский образ более позднему подсолнуху, то, вероятно, и раннему тоже. В “Песнях опыта” содержится еще одно указание: “Ах, подсолнух” помещен на той же странице, что и два других стихотворения о цветах: “Моя прекрасная роза” и “Лилия”, и в обоих ясно говорится “она” и ее”. Будь подсолнух “мужчиной”, это выглядело бы контрастом и уж точно требовало бы специального уточнения.

Однако имеет ли это какое-нибудь значение для того, как читать стихотворение вслух? Я считаю, что да, ведь в сознании создается определенный образ, который не может не повлиять на интонацию чтеца. Это не любой подсолнух, а “ту Sun-flower” – тот, о котором автор думает, заботится.

Теперь возьмем “юнца, что от страсти зачах”, и “в снежном саване деву младую”: они воскресают, встают из могил, как назначено всем христианам. Воскресение плоти – это ключевая идея христианской доктрины. Но куда они затем стремятся, на что надеются? “Aspire” оригинала помимо стремления имеет и более старый, первоначальный смысл возвышения, взлета. Получается, что “золотая страна” сама по себе – все-таки не конечная цель путешествия, юноше и девушке предстоит дальнейший путь – но куда, к каким высотам? Ясно лишь одно: они не успели вкусить плотских радостей – так может быть, это и есть их вожделенная цель, такая же, как и у подсолнуха, получившего половую идентификацию? “Моя прекрасная роза” и “Лилия” с той же страницы персонифицируют или, вернее, “флорифицируют” любовные отношения, и опять-таки странно было бы оказаться исключением подсолнуху, помещенному между ними на той же странице “Песен опыта”.

В любом случае, “Ах, подсолнух” – стихотворение крайне сложное, хоть и короткое. Внешняя простота маскирует истинную глубину. Когда я перечитываю его вслух, точнее, читаю по памяти – а многие стихи Блейка запоминаются чрезвычайно легко, – то стараюсь говорить просто – не легкомысленно, не торжественно, но серьезно, как бы размышляя о важных вещах. Такие стихи требуют внимательного, продуманного подхода. К примеру, слова “от страсти зачах” и “в снежном саване” нельзя произносить бегло, в одном тоне с “юнцом” и “девой”, а следует выделить легкой паузой, подчеркивая их значение. Знаков препинания в оригинале нет, они слишком неуклюжи, такую паузу на письме не обозначишь. Тем не менее, это надо чувствовать, как мы чувствуем джазовый свинг, практически не передаваемый в нотной записи. Таким образом, при чтении вслух необходимо как можно лучше понимать смысл слов и не переставать думать о нем.

“Ах, подсолнух”, как оно свойственно всем великим стихам, не выходил у меня из головы с того момента, как я его впервые увидел. Однако наибольшее впечатление у Блейка на меня произвели не стихи, а одно из его творений в прозе, неповторимое “Бракосочетание Рая и Ада”. Этот не сравнимый ни с чем шедевр, созданный в начале 1790-х, изобилует афористичными умозаключениями поистине революционной силы:

Тропа излишеств ведет в палаты мудрости.

Благоразумие – это богатая уродливая старая дева, которую обхаживает Бессилие.

Кто желает, но не делает, плодит чуму.

Тюрьмы строят из камней закона,

бордели – из кирпичей религии.

Всё бесспорное прежде существовало лишь в воображении.

Тигры гнева мудрее кляч назидания.

Червь отложит яйца на лучшие листья,

священник наложит проклятие на чистейшие радости.

Лучше удавить дитя в колыбели, чем лелеять неисполненные желания.

Понятно, что такого рода идеи действуют на юный ум неотразимо, и я был, конечно же, совершенно очарован. Однако со временем другие места из “Бракосочетания” увлекли меня еще больше, в особенности раздел, озаглавленный “Голос Дьявола”, который в значительной степени отвечал моему собственному растущему убеждению, что “материальное” куда интереснее “духовного”:

Библии и прочие священные тексты стали причиной следующих заблуждений.

Что в человеке два реально существующих начала: Тело и Душа.

Что жизненная Сила, которую считают Злом, исходит лишь от Тела, а Разум, который есть Добро – лишь от Души.

Что за следование велениям жизненной Силы человек обречен Богом на вечные муки.

“Бракосочетание Рая и Ада” – произведение революционное, вполне отражающее настроения той эпохи, в которую было написано: по ту сторону Ла-Манша тогда вовсю пылала Великая французская революция, Война за независимость Соединенных Штатов только что завершилась, моральное и интеллектуальное брожение нарастало. Блейк, как убежденный защитник свободы, ответил на события своего времени поэмой “Америка”, и такая публикация в 1793 году требовала определенной смелости:

Истлела ночь, встает рассвет, с постов уходят стражи.

Гробы разверсты, смерти нет в смердящих пеленах,

И жалкий прах, мешок костей, иссохших жил и плоти

Дрожит, вздымается, живет, дыханьем упоен —

Как пленник, чья разбита цепь и кандалы разбиты!

Пускай же изнуренный раб отбросит тяжкий труд,

Пускай, смеясь, идет в поля, где тих небес простор.

Пускай бедняга, что вздыхал, неволей удрученный,

Чей лик за тридцать долгих лет улыбкой не расцвел,

Восстанет, очи обратит к воротам, в мир открытым,

Где дети и жена его забудут свист бича.

К свободе двинутся они, оглядываясь в страхе,

Что все лишь сон… но шаг, другой – и песню заведут:

“О, Солнце, ты сразило мрак! О, свежесть лунной ночи!

Настал Империи конец – ни Волка нет, ни Льва!”

Америка: Пророчество, лист 6

Процитированный отрывок включен в мой карманный сборник Блейка, который давно уже сам раскрывается на этой странице. Не знаю лучшего гимна свободе, чем эти величественные строки.

Я читаю Блейка в течение уже почти полувека и главным образом благодаря знакомству с поэзией Аллена Гинзберга как раз в тот момент, когда мой ум был готов к этому. Мое пристальное внимание привлекает то одно, то другое из обширного блейковского наследия – так, в последнее время я с растущим восхищением перечитываю “Изречения невинности”, удивляясь столь глубокому пониманию связи между большим и малым, всеобщим и личным:

Цепного пса голодный вой

Грозит разрушенной страной.

Юнца, что муху зря прибьет,

Паучья злоба в жизни ждет.

Игрок и Шлюха, коль вольны,

Вдвоем решат судьбу страны.

И счастье Игрока, и злость

В гроб Англии вгоняют гвоздь.

Несколько лет назад Блейковское общество, которое я имею честь возглавлять, попросило меня прочитать лекцию в церкви Святого Иакова в Лондоне, где был крещен Уильям Блейк. Воспользовавшись случаем, я решил кратко сформулировать некоторые из своих самых глубоких убеждений и продемонстрировать, как великий визионер сумел выразить то же самое, но с куда большей ясностью и убедительностью, чем было бы по силам мне. Вот они.

Физический мир и материя, из которой мы состоим, полны любви и радости по самой своей природе. Каждый атом испытывает любовь к другим атомам и радостно соединяется с ними, образовывая все более сложные и восхитительные общности:

…и ты познаешь мир живой, где и пылинки радость источают.

Европа: Пророчество

Из любви материи к материи возникает нематериальное. Невообразимая сложность мозга порождает мысли и чувства, которые, хоть и имеют подобие в материальных процессах, сами не материальны. Невозможно сказать, где кончается одно и начинается другое, ибо каждое есть проявление другого:

У человека нет Тела, отдельного от Души – то, что называют Телом, есть лишь часть Души, доступная пяти чувствам.

Бракосочетание Рая и Ада

Возникновение сознания из материи свидетельствует о том, что сознание есть нормальная составляющая физического мира, и распространено оно гораздо шире, чем полагают люди:

Как знать, может быть, в любой птице, летящей в вышине, сияет безмерный мир восторга, недоступный вашим пяти чувствам?

Бракосочетание Рая и Ада

Главный источник жизни – это энергия, в отсутствие которой счастье, красота, интеллект, добро – не более чем вялые никчемные иллюзии, чахнущие от нехватки живой крови:

Жизненная Сила и есть сама жизнь, и происходит она от

Тела, а Разум привязан к Силе и служит ей оболочкой.

Жизненная Сила – это Вечный Восторг.

Бракосочетание Рая и Ада

Мысль, сознание, работа и постижение истины – это проявления жизни, которым необходимо свободно дышать, как и всякому живому существу:

О, Солнце, ты сразило мрак! О, свежесть лунной ночи! Настал

Империи конец – ни Волка нет, ни Льва!

Америка: Пророчество

Истинный объект познания и действия творческой личности – это человеческая природа и ее связь со всем мирозданием:

Являясь, шлет Господь лучи

Несчастным, что живут в ночи,

Но к тем, чей света полон дом,

Придет Он в Образе Людском.

Изречения Невинности

Работа, которую мы выполняем, имеет высший смысл:

Творения времени пробуждают любовь вечности.

Бракосочетание Рая и Ада

Это принципы, которых я придерживаюсь в своей работе.

Я понимаю, что, написав о том, чем я обязан Уильяму Блейку, я не уделил должного внимания ни самобытности его художественного дара, одного из самых мощных и незаурядных, рожденных Англией, ни его жизненной стойкости. Бедность и безвестность преследовали Блейка в течение всего жизненного пути. Нас бесконечно трогает судьба поэта и художника, получившего мировое признание лишь после смерти, однако Блейку – помимо того что он прожил жизнь в долгом и счастливом браке – было чем утешиться. Он каждый день видел рай, беседовал с ангелами и, наконец, сам знал цену своим трудам – одним из тех творений времени, что пробудили любовь вечности.

Саша Дагдейл

РадостьТри монолога

Перевод Марии Фаликман

© Sasha Dugdale, 2011

© Мария Фаликман. Перевод, 2011

I

Темная сцена. Женщина в кресле-качалке: Кэтрин Блейк.

Тишина.

Я им здесь не нужна… я им не нужна…

Я же старуха, мешаю им, путаюсь под ногами.

Неряха. Дряхлая сиротка, которой и будущего-то не положено.

Воробышек, паук, пустое место.

Ни на что не гожусь. А из ничего и не выйдет ничего. И из меня уже не выйдет ничего. Ничего, кроме тьмы.

Вот оно как. И всегда было так. Расставанье.

Мы расстались.

А струны наших душ все тянутся, звенят.

Как слезы. И внезапно рвутся.

Я просто рваная рубаха… Рубаха бедняка, и пара шерстяных чулок, и латаное пальтецо, снятое с покойника… Ветерок подует – а я уж трясусь. И никому не нужна…

Знай твержу себе: не болей, не болей, не болей-ка…

Девять дней я трудилась, девять дней и ночей трудилась, а на десятый день он запел и дал мне свободу. И что это была за свобода – плетеная корзинка для ракушек. Что за свобода – лоскутное одеяло из несказанных слов… (Оглядывается.)

Чужая кухня, зимний свет.

Чайки под облаками. Эй, не болей-ка.

Лондон, чужой очаг. Моя свобода – чей-то очаг в его городе. Десятый день близится к концу. А ну, не болей-ка.

А он ушел, сбежал, распевая, в такие края, куда мне ходу нет. Его ангелы сошли к нему, и он им запел, а они сказали, что он им нужен больше, чем мне… Немилосердные, немилосердные ангелы… Немилосердные ангелы, ничего они не знают о людском отчаянии… А он пошел за ними. Кивнул, заговорил кротко – и вот его уже и нет… только запачканный воротничок да теплая постель. А у ангелов были такие длинные крылья, острые, словно шпили, нет, паруса, белей парусов королевской эскадры в порту. Вот они и забрали его с собой, правда, сама я их не видела, но точно знаю, как они выглядели, ведь разве же он не провел всю свою жизнь с ними да со мной? То они являлись в белом, как благонравные детки, то в образе знатных дам, да только босые, а шеи их розовели, и руки, и даже локоны. Огненными мечами были их вздохи, а улыбки их были лучами света. Он улыбался мне, словно хотел сказать: жаль, мол, что ты не видишь, какие они милашки в мой последний, в мой смертный час, – вот о чем я жалею, так и не смогла их увидеть, и никогда не могла.

А потом пришли эти люди и забрали все его вещи, а я могла бы продать, и лак, и медь, и краски, ловкости мне не занимать, но они сказали, чтобы я в своем горе не волновалась, мол, они меня всем обеспечат, а чего меня обеспечивать, если я ем как птаха, и с хозяйством пока справляюсь, и вообще я им не нужна, я им не нужна и никогда не буду нужна, никому не буду нужна так, как ему.

Я была ему нужна, была желанна. И его желание ушло вместе с ним. Вот так всегда и случается. Когда я еще девчонкой видела идущих за гробами вдовиц в черных капорах, разве могла я удержаться от смешка, ведь мне, черноглазой и черноволосой, не грозило никакое вдовство? Я бегала на свидания в Баттерси, где резкий ветер с реки срывает капоры и вырывает из рук платки, сбивая с ног этих старых паучих, плетущихся за своими катафалками. А ведь я и была тем самым ветром. Безжалостным ветром… (Беззвучно смеется.)

И я ему сказала, что мне его жаль! Соврала. Соврала так, что любо-дорого, ибо никто, никто в Лондоне не стал бы его жалеть. А он в ответ, что не прочь меня полюбить – ловко это у него вышло, как потом и с моим вдовством – пожизненным моим клеймом.

Я могла бы пришивать черную ленточку к одежде каждый божий день. Сюда… и сюда… и сюда… (хватает себя за плечи, потом за грудь)…и вот сюда… ибо страшное мое вдовство стало для него делом всей его жизни.

…Ушел. Распевая. Как простить ему это пенье?.. Радовался, словно плод, покидающий ветку. А ветка больше не нужна!

Он меня создал. Взял меня, словно чистый лист, и вдохнул в меня целый мир. Вложил мне уголья в уста и осыпал волосы мраморной пылью, и теперь я бела, словно один из его ангелов. Но я не ангел. Корни мои в земле.

Вот я и злюсь.

Злюсь. Полнюсь злостью, как болью, и твержу себе: не болей-ка!

А в груди моей вьется, клубится стон.

Какое право ты имел? Ты, отпустивший с мельницы на волю цепных рабов, что устремились с песней в поля, а следом за ними отпустивший и школяра. Ты, превративший их узы, и цепи, и надсмотрщиков в прах…

А я осталась. Твоя спутница… твоя Кейт… прикована к праху.

Эй, не болей, не болей-ка!

Те, кто призрел меня во имя твое, почитали тебя и любили. Когда они впервые к нам пришли и постучали в дверь, приняли меня за твою служанку. А один из них поднес к губам шнурок от дверного звонка и поцеловал. Такие юные, такие смешные! Они преклонялись перед тобой, ты просто-таки раздувался от гордости, а я их тогда любила.

А теперь ненавижу. Насмехаются надо мной – то взглядом, то жестом. Лишь подчеркивая, что тебя больше нет.

Чем больше здесь их, тем меньше тебя.

Где же ты? Куда ты ушел?

Эй, муженек!

Твоя смерть приходит и давай меня наставлять.

Голос у нее то вкрадчивый, то резкий.

Она меня обнимает белыми руками и говорит:

Думай, женщина! Думай обо мне.

Я – сама внезапность.

Я шорох ножниц, кроящих холст, шуршание осыпающихся обрезков.

Я цвет наизнанку, поэзия наоборот.

Я очищаю от прошлого, словно от хлама.

Осушаю стоячую воду, превращаю древо твоей памяти в пень.

Выбрось из сердца этот портрет. С ним будет только больнее. Отверни его лицом к стене.

Думай обо мне! Не думай о нем.

Пауза.

Больнее, только больнее. Эй, не болей-ка!

Пауза.

И я отвечаю: нет. Оставь мне мое отчаяние.

Я желаю, чувствую, плачу, и плач мне в радость.

И все помню. (Тяжело вздыхает.)

Помню, сколькому ты меня научил. Мы познакомились тысячу лет назад, и ничего тут странного, ведь ты умел поторапливать время и выпускать его из скорлупы, чтобы оно росло, да, ты знал, как обходиться со временем, и еще кучу всяких премудростей, и как подзаборный чертополох превратить в небо, порошок – в цвет, медь – в линию, а буквы, что подобно бесенятам скачут по странице, – в мысль. Но меня ты не укротил, разве что в любви. Хотя как-то раз я бранила дражайшего Роберта, твоего братца, и ты сказал, что навсегда исчезнешь с моих глаз, если только я не опущусь перед ним на колени, дабы испросить прощения.

Ох, и трудно мне пришлось поначалу, ибо я была полна решимости одержать победу в этой борьбе, а потом ты сказал, что я боролась с собственным ангелом, неужто я не видела: лик его был ясен как день, и застыла на нем та же обида, что и на моем лице.

Нет, изумленно ответила я, какой такой ангел, и тогда ты нарисовал мне его на клочке бумаги, словно мы с ним были одно, и были крылаты, а крылья наши походили на ручку чайника, и ты обхватил меня обеими руками и сказал: гляди, он тает, как соль, поборись теперь со мной, – но борьба превратилась в танец, и мы кружились, пока бутылки на полках не зазвенели, и смеялись, смеялись, не в силах остановиться.

Так ты освободил меня от ангела и поделился своими премудростями, и дал понять, что незачем мне перед тобой лебезить и что я тебе ровня в любых домашних делах, и с тех самых пор ты дал мне свободу, поначалу только раскрашивать, а потом позволил и рисовать, и я рисовала с великой охотой. А еще сшивала и переплетала твои книги, резала холст, полировала медные пластины, разводила чернила и гравировала наравне с тобой.

Помнишь мои руки? Вот, взгляни!

Ты говорил, что это руки мастера.

Куда бы их деть? (Трет руки об одежду.) Они не привыкли без дела лежать на коленях. Воздух их разъедает. (Кладет руки на колени ладонями вверх.) Два искореженных сосуда, из которых час за часом утекает мастерство…

А когда-то трудились весь день напролет, запоминая каждое движение. И он трудился рядом со мной – то работал резцом, то изготавливал отпечатки. Не припомню, чтобы рука его дрогнула, чтобы он задумался, что, как или зачем. Он сочинял, рисовал и писал, как если бы что-то свыше водило его рукой, а я раскрашивала и порой рисовала, словно моею рукой водил он, и оба мы были смиренны, ибо были чьим-то орудием и были равны в своем ученичестве.

Пауза.

Для смерти не оставалось времени. Нет, она могла к нам даже не соваться. Ага, попался, говорит смерть, стоит тебе остановиться. Вот почему дети не умирают, они слишком шустры для смерти, просто проскакивают мимо, а если нет, к ним спускаются ангелы, чтобы их освободить. Он часто их созывал, этих невинных созданий, и рисовал их крошечные портреты на клочках бумаги.

Как я мечтала о детях.

Мечтала и мечтала. Сколько раз я в мыслях ерошила их пушистые волосы, притягивала к себе невесомые, бесплотные тельца, усаживала на колени, и качала, и тешила как могла. Но не для того создал меня Господь. А создал Он меня для того, чтобы я стала орудием и спутником.

И возлюбленной.

Не суждено мне было родить ему дитя, он сам и был мое дитя, а я – его, и были мы друг другу брат и сестра, родитель и чадо, муж и жена.

И когда по ночам мы любили друг друга, любили втройне. За все поколенья, за женщин и за мужчин, презрев любые запреты.

И в любви мы были единым целым.

Я знать не знала, что такое любовь. Да и он не знал. Мы учились друг у друга, он сидел, погрузившись в тягостные раздумья, и вдруг принимался плакать, что соткан из похоти.

Но тут уж я знала лучше.

Я была мудрее, и брала его за руку, и говорила:

Меж двух свершений зреет нега[30]30

У. Блейк “Пословицы Ада”. Если не указано иначе, строки из произведений У. Блейка даны в переводе М. Фаликман. (Здесь и далее – прим. перев.)

[Закрыть].

Он глядел на меня сияющими глазами и восклицал: о, разве это может быть грешно!

Любовь щедра, чего нам стыдиться?

В такой любви нет места стыду, а если что и постыдно, так это любовь к себе, что полнится завистью.

Та, что лупает глазами-плошками на остывшее супружеское ложе.

А на нашем узком ложе всегда тепло.

Он говорил порою: здесь возлежат два бога, невиданных досель.

Приди, возляг со мною, Кейт, приди ко мне в постель.

Пауза.

(Вздрагивает.) Приди ко мне в постель.

Пауза.

Пуста моя постель. Где ты теперь?

Пуста моя постель.

Они поставили для меня кровать на первом этаже, говорят, мне трудно подниматься, и постель моя бела и чиста, и я послушно в ней лежу и понимаю, что быть ей моим саваном.

Старухе не спится.

Дайте ей валерьянки.

Старухе не спится, мешают воспоминания.

Дайте ей морфия.

Старуха – остывший камень во мраке.

Верните ей солнце.

Пауза.

Стены безмолвствуют. Слышен лишь стук часов.

Закончился сон, исполненный цвета и радости

Вижу его лицо: он и пастырь, и дударь, и бог

Вижу, как он наклоняется к каминной решетке и разводит огонь, словно падший демон

Вижу, как слушает ветер и печалится