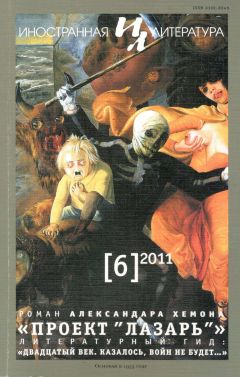

Текст книги "Иностранная литература №06/2011"

Автор книги: Литературно-художественный журнал

Жанр: Журналы, Периодические издания

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Не хочу вас обманывать, я человек слабовольный и подолгу тяну с принятием решений, Мэри подтвердит. Но в тот День независимости я, не откладывая в долгий ящик, сразу же приступил к выполнению своего плана. Первое, что нужно было сделать, это достать фотографию нас с Сюзи. И я стал решительно и бесцеремонно высматривать фотографа в толпе, скользя взглядом поверх бордовых фесок и колышущихся бюстов, поверх распущенных галстуков и размягченных мозгов, поверх скачущих детей и останков набитого холестерином торта, стараясь увидеть вспышку фотоаппарата. Я протискивался сквозь толпу, расталкивал локтями пожилых дамочек и подростков и в конце концов нашел фотографа. Он как раз снимал какую-то семью, замершую перед ним с застывшими улыбками на лицах. Блеснула вспышка, все как по команде перестали улыбаться и разбрелись в разные стороны. Фотограф повернулся ко мне.

Рора! Едрить твою мать. Рора!

Со мной это постоянно случается: я натыкаюсь на людей из моей прошлой, сараевской, жизни. Мы вскрикиваем от удивления; целуемся или хлопаем друг друга по спине; делимся новостями и обсуждаем общих знакомых; обещаем перезваниваться и вообще никогда больше не теряться. Обычно после таких встреч на меня накатывает сокрушительная волна пронзительной грусти: не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – все, что нас связывало в прошлом, давно перестало существовать; мы способны только на пустые жесты, хотя не разучились еще узнавать давних знакомых и с готовностью делаем вид, будто причиной отчуждения стала наша собственная нерадивость. Старая пленка, на которой запечатлено общее прошлое, рассыпается в прах от соприкосновения с настоящим. Об этом я тоже писал.

Итак, узнав в фотографе Рору, я вскрикнул от удивления и сделал шаг вперед, чтобы поцеловать его в щеку или хлопнуть по спине. Но он отстранился и проигнорировал мои намерения, только буркнул на нашем родном языке: “Как дела?” – будто мы мимоходом встретились на улице. Не буду отрицать, я опешил. Представился:

– Я – Брик. Мы учились в одной школе.

Он кивнул, очевидно, посчитав меня дураком, раз я решил, что он не может меня вспомнить. Рора явно не желал предаваться воспоминаниям в объятиях старого друга. Стоял и держал фотоаппарат объективом вниз, словно пистолет на предохранителе. Пленочный фотоаппарат, не цифровой – от растерянности я почему-то обратил на это внимание. И выпалил:

– А ведь это не цифровой фотоаппарат.

– Все-то ты знаешь, – ответил он. – Это совсем не цифровая камера.

Музыка прекратилась, танцующие потянулись к своим столам. Что мне оставалось делать: не мог же я все бросить и уйти; не мог плюнуть на шумный праздник по поводу Дня независимости; на прошлое, населенное незнакомцами, и настоящее с его иностранцами. А что прикажете делать с Сюзи Шутлер, с нашими задушевными разговорами, танцами и ползанием на коленках? Что будет с моим планом спасения? Забавно, не правда ли: сделав первый шаг, вы уже не можете остановиться.

– Смотри-ка, ты не бросил фотографировать! – сказал я.

– Снова начал во время войны, – буркнул он.

Из опыта я знал: стоило мне, уехавшему накануне войны и потому не видавшему всех ее ужасов, задать боснийцу хоть один вопрос на эту тему, как я тут же получал в ответ длинный монолог с описанием кошмаров, завершавшийся тем, что собеседник убеждался в моей неспособности понять, на что все это было похоже. Я себя выдрессировал и научился не попадаться в ловушку, но в этот раз не удержался и спросил:

– Ты всю осаду провел в Сараеве?

– Нет. Но все самое интересное видел.

– Я уехал в Америку весной 92-го, – сказал я, хотя он не спрашивал.

– Повезло, – заметил он, и только я собрался ему возразить, как перед нами возникла семья, желающая сфотографироваться. Тучный отец семейства в очках, дородная мамаша с короткими ручками, две упитанных дочки с блестящими тщательно уложенными волосами выстроились в ряд и напряженно застыли, оскалив лошадиные зубы.

Рора.

Со многими бывшими сараевцами я не виделся годами, но в любой момент кто-то из них может появиться на моем горизонте, обремененный грузом банальных воспоминаний. С Ророй я дружил в старших классах. На перемене мы покуривали в туалете на третьем этаже; на спор кидали окурки в отдушину неработающей вентиляционной системы – кто попадет, кто промажет. Рора обычно курил красные “Мальборо”, всегда у него имелась целая пачка этих сигарет, намного превосходивших то дерьмо, которым баловались мы и которое по непонятной причине носило название какой-нибудь югославской реки, разливающейся по весне. В то время как наши сигареты, по всеобщему убеждению, были набиты табачными крошками, в конце смены собранными с фабричного пола, его новенькие красные пачки “Мальборо” могли прибыть только из-за границы. От них так и веяло изобилием, благополучием страны молочных рек с кисельными берегами. Рора никогда не жадничал и готов был поделиться сигаретами. Не от щедрости, а ради возможности похвастаться своими последними заграничными путешествиями и показать нам фотографии из разных стран. В большинстве своем мы проводили каникулы с родителями в захолустных приморских городках и помыслить не могли о том, чтобы пропустить школу, не говоря уже о поездках за границу, да еще без взрослых. Рора же обитал в нереальном мире: часто исчезал, плевал на школу, и загадочным образом никто его не наказывал и не ругал за прогулы. Ходили слухи, что его родители погибли в автокатастрофе и о нем заботилась сестра, которая сама была ненамного старше. Еще ходили совсем уж невероятные слухи: будто отец Роры был шпионом, служил в военной разведке и после его смерти товарищи по работе взялись опекать Рору; будто он был незаконнорожденным сыном члена политбюро; и, наконец, сам был разведчиком. Мало кто этим слухам верил. Но у знающих Рору нет-нет да и мелькала мысль, что, возможно, слухи недалеки от истины. Рора всегда побеждал в соревнованиях по забрасыванию окурков в вентиляционную отдушину.

Он рассказывал нам, как летал в Лондон в кабине пилота, как над Альпами пилот ненадолго дал ему порулить. В Швеции он обзавелся любовницей, намного старше его. Она засыпала его подарками – в подтверждение он распахивал перед нами рубашку и демонстрировал золотую цепь в палец толщиной. Он мог ездить на ее “порше”, да что там, она готова была ему его подарить, изъяви он желание; он показывал нам фотографию машины. В Милане он выиграл столько денег в кун-кен, что пришлось все их немедленно потратить, иначе проигравшие убили бы его на месте. Он пригласил их в самый дорогой ресторан в мире, где они ели жареные глаза обезьяны и шашлык из мяса черной мамбы, а на десерт слизывали мед с груди умопомрачительно красивой официантки. В доказательство он показал нам фотографию Миланского собора. Мы ему верили, хотя и потешались над его рассказами. А ему было плевать на то, как мы относимся к его басням.

В нынешней жизни мне не хватает веры, свойственной жителям довоенного Сараева: веры в то, что человек может быть таким, каким он себя представляет. Любая жизнь, будь она хоть плод больного воображения, имеет право на существование, пока не перевелись люди, готовые доказать это на собственном примере. Если кто-то рассказывал, как летал в кабине пилота или был малолетним жиголо в Швеции, или ел шашлык из змеи, то ему с легкостью верили. Ты был склонен поверить потому, что тебе подобные истории нравились. Пусть Рора и врал, пусть я сам порой сомневался, что все действительно случилось так, как он это расписывал, он был единственным человеком, который мог совершить все эти подвиги. Единственным, кому подходила роль жиголо, летающего в кабине пилота, обожающего шашлыки из мамбы. Как у всех подростков, и у меня был в запасе набор неправдоподобных историй про героев, на которых я стремился походить; чаще всего в этих жалких историях я представал в образе крутого циничного писателя. Помимо прочего, для сексуально озабоченных юнцов похождения Роры обладали особой притягательностью; к примеру, в моих эротических фантазиях неизменно присутствовала шведская любовница. Рора наяву проживал то, о чем мы могли только мечтать, и всем нам хотелось быть на него похожими – других достойных подражания образцов у нас не было.

Мы мало общались после окончания школы: он все время разъезжал, а я усердно занимался в университете. Время от времени мы сталкивались на улице, обменивались рукопожатиями, отмечали, что в жизни у нас ничего не изменилось, а потом он вкратце рассказывал мне про свои очередные приключения. Я держал в голове неполную и неточную карту Европы и мысленно отмечал на ней яркими флажками места, в большинстве своем – столицы государств, куда приводили его скитания. Где-то Рора выиграл кучу денег в шахматы, играя на время, и спустил все на цыган, целые сутки наяривавших для него на гитарах. Где-то в богатом городке он свел счеты с неким зазнавшимся западноевропейцем, переспав в одну ночь с его скучающей женой и избалованной дочкой. На каких-то дорогих приморских курортах он отвлекал туристов, зазывая их фотографироваться, пока его партнер – вор-карманник – уводил их бумажники. Рассказы о его необычайных приключениях чрезвычайно меня возбуждали: вот и не верь после этого, что наглость – второе счастье. К тому же все эти цыгане, матери с дочками, наш общий приятель Марон – величайший карманник Центральной Европы будто воочию вставали у меня перед глазами.

В последний раз я видел Рору в марте 1992 года. Он накануне приехал из Берлина, я вот-вот должен был уезжать в Америку; мир вокруг нас рушился; на город налетела непривычная для ранней весны снежная буря. Мы столкнулись на улице в разгар сильной пурги и разговаривали, перекрикивая завывания ветра, как герои старинного эпоса. На нем было элегантное длинное пальто из верблюжьей шерсти, на шее – мохеровый шарф, в кудрявые волосы набился мокрый снег. Чтобы пожать мне руку, он снял лайковую перчатку. Учитывая обстоятельства, можно сказать, что у нас обоих все было хорошо: ситуация в стране ухудшалась с каждым днем, погода – отвратительная, будущее – неясно, война – неизбежна, ну а так в остальном все по-старому. Мы торчали на улице перед внушительным зданием Энергоинвеста, холод щипал мне пальцы ног, но я не уходил, а он ни к селу ни к городу стал рассказывать как продавал куски Берлинской стены американским туристам, гоняющимся за призраками настоящей жизни. Как из пульверизатора покрасил обычный бетонный блок и разбил его на куски. Куски побольше шли подороже, к самым большим он прилагал сертификаты подлинности, которые сам же и подписывал. Один раз чуть не попал в неприятную историю: полицейские поймали его с поличным, когда он стоял на улице возле кучи обломков “стены”, с карманами, набитыми долларами и немецкими марками, и торговался с четой из штата Индиана. За спиной у американцев болтались пустые рюкзаки, которые они во что бы то ни стало желали набить бетонными обломками истории. Ему удалось выкрутиться, наврав, что он продает копии. И полицейских и покупателей такое объяснение, как ни странно, вполне удовлетворило. На прощание Рора дал мне совет по поводу жизни в Соединенных Штатах. “Там все возможно”, – сказал он и, повернувшись ко мне спиной, ушел в снегопад. Мысленно я себе это так представляю. На самом деле, все было по-другому: он проводил меня до границы микрорайона Пофаличи, поймал там такси, а я остался дожидаться трамвая. В обеих версиях он не заметил, как выронил перчатку. Я ее подобрал и унес домой, где она и потерялась в круговерти войны.

Первый помощник начальника полиции Шутлер сразу же берет расследование на себя. Не теряя времени, он посылает команду на поиски свидетелей и улик, а сам отправляется в дом Шиппи. Из прихожей до сих пор не выветрился резкий запах одеколона, пороха и крови; ковровая дорожка на лестнице уползает по ступенькам вверх и теряется в темноте. Уильям П. Миллер, лучшее перо “Чикаго трибюн”, тут как тут, посасывает сигару, одет с иголочки, настоящий денди, да и только. Шутлер приветствует его кивком, а затем обменивается несколькими словами с шефом. Тот морщится от боли, пока Фоули накладывает ему на руку повязку. Шутлер перешагивает через ярко-красную лужу крови, очертаниями напоминающую неизвестный океан, раскинувшийся на светлом кленовом полу, и ступает на ковер рядом с телом лежащего на спине молодого человека. Наклоняется и поднимает с пола конверт, который Шиппи получил от незнакомца. Открывает конверт, читает записку и кладет в карман. Миллер все замечает, но ни о чем не спрашивает. Хрустальная люстра слегка дребезжит от чьих-то тяжелых шагов наверху. Потолок выкрашен в ярко-голубой цвет – ни дать ни взять летнее небо. “Матушка ужасно расстроилась”, – говорит начальник полиции.

Из кармана пальто незнакомца Шутлер извлекает проездной билет трамвайного маршрута номер 12. Эта улика предположительно указывает на то, что молодой человек проживал в еврейском гетто на Южной стороне. Второй билетик датирован первым марта, он с другого маршрута – с Халстед-стрит; вероятнее всего, незнакомец приезжал на Северную сторону заранее – для рекогносцировки. Еще есть листок перекидного календаря от 29 февраля с цифрами: 21–21—21—63; последняя цифра обведена и перечеркнута крест-накрест. Помощник Шутлер с ходу решает, что эти цифры убийца использовал в своего рода лотерее, популярной у анархистов – так они определяли, кому идти на дело. Его подозрения подтверждает и обнаруженный у незнакомца кулек белых леденцов – наверняка, в них яд: молодой человек, несомненно, был готов пожертвовать жизнью ради своей безумной цели. Шутлер также обнаружил за подкладкой шляпы листок из дешевого, судя по качеству бумаги, блокнота со следующими записями:

1. Туфли мне велики.

2. Комната моя мала.

3. Книга – толстая.

4. Суп мой горяч.

5. Сам я силен.

Шутлер не сомневается, что это зашифрованное описание этапов запланированного убийства. Как и не находит странным то обстоятельство, что анархист чисто выбрит, скорее всего, побрился этим утром, и аккуратно подстрижен. Одежда на убийце поношенная, старомодная, но от него не пахнет, очевидно, недавно мылся. Людям его круга не свойственно заботиться о своем внешнем виде, – объясняет помощник Уильяму П. Миллеру. – Похоже, он не рассчитывал выбраться живым.

– Я думаю, он еврей, – вступает в разговор глава полиции Шиппи. Фоули, завершая перевязку, зубами разрывает конец бинта на две части. Шутлер расстегивает ширинку на штанах убитого и стягивает их с него, затем то же самое проделывает с кальсонами; случайно поскользнувшись в луже из крови и мозгов убитого, он теряет равновесие и чуть не падает на труп, но быстро выпрямляется и объявляет:

– Еврей, как есть еврей, – тычет он пальцем в пах молодого человека. – Еврейское отродье.

Сколь ни сильно было ностальгическое Любопытство, у меня не появилось особого желания продолжить общение с Ророй на почве национального самосознания, независимости и полного разрыва с родиной. Единственное, чего мне хотелось, это получить от него фотографию, запечатлевшую нас с Сюзи: в моем воспаленном мозгу засела мысль, что успех с грантом напрямую зависит от этого снимка. На банкете Рора сказал, что с большим удовольствием мне его вручит. С непроницаемым лицом старого лгуна я предложил заплатить ему за работу, втайне надеясь, что он откажется от денег и отдаст фото задаром. Увы, Рора оценил свои услуги в захватывающую дух сумму, ни много ни мало – целых сто долларов; впрочем, я бы заплатил и больше. Он обещал позвонить, как только фотография будет готова. Возможно, он поиздержался; а может, из принципа не хотел работать бесплатно. Возможно, мне суждено было в одной из его будущих историй выступить в роли очередного американца-простофили, на котором он играючи сделал деньги.

Что хотите, то и думайте, но, спустя несколько недель – уже наступил май (почти наступил, я хорошо это помню, ведь я отправил заявление на стипендию первого апреля и как раз собирался пригласить Сюзи пообедать), – я, набив карман двадцатками, поджидал Рору в кабачке “У Фицджеральда” (есть такой ирландский паб в Андерсонвилле, на севере Чикаго). Разглядывая развешанные по стенам стандартные фотографии пожарников и копов, сидящих в обнимку с пивными кружками, я испытывал приятно щекочущее чувство, что совершаю нечто противозаконное. Позавтракать в этом пабе я предложил в основном из-за того, что он нравился Мэри; здесь она за кружкой стаута припадала к своим ирландским корням. Рора запаздывал, и я, по своему дурацкому обыкновению, начал беспокоиться, что он не придет. В детстве, когда мы с ребятами играли в прятки, не раз случалось, что ближе к вечеру я прочесывал подвалы и заросли, лазил под машины, гонялся за тенями, в то время как заботливые матери вовсю купали моих сотоварищей, давным-давно бросивших игру и разбежавшихся по домам. Поэтому каждый раз, дожидаясь кого-нибудь, я не мог отделаться от мысли, что этот человек не придет. Иногда мне казалось, что Мэри не вернется домой после работы. Я воображал, что ей до чертиков надоели мои безосновательные амбиции “великого писателя” и смехотворные доходы и в один прекрасный день она просто решит меня бросить; эти размышления неизменно приводили к тому, что я убеждался: да, она больше не желает, чтобы я сидел у нее на шее. Вот и на этот раз, сидя в одиночестве за столиком у окна, я ждал очередного унижения: конечно же, Рора меня кинет. Официантка каждые пять минут справлялась, не объявился ли мой гость; я сам предупредил ее, что жду знакомого. Кто, спрашивается, тянул меня за язык?

Наконец я увидел за окном Рору: идет не торопясь, высокий, худощавый, темные красиво вьющиеся волосы, новехонькая блестящая кожаная куртка, модные зеркальные солнцезащитные очки. Он заметно выделялся в утренней толпе местных жителей, спешащих на службу, дабы доблестно исполнить свой долг. Наблюдая за ним, я вдруг ясно понял то, что давно знал, но не мог сформулировать: Рора всегда был состоявшейся личностью, он научился быть самим собой задолго до того, как мы только отважились задуматься, что такое возможно. Стыдно признаться, но я ему страстно завидовал.

Он пофлиртовал с официанткой, обратившись к ней сначала по-французски, а затем на немецком. Она была родом из глухой провинции, из Палос-Хайтс, и потому Рорины лингвистические способности не произвели на нее впечатления. Заказал хорошо прожаренный чизбургер, ни разу не сказав ни спасибо, ни пожалуйста. Я попросил вафельные блинчики, но увы, таковых не было; пришлось удовольствоваться чизбургером; я предупредил, чтобы его не пережарили. Мы поболтали о том о сем – по-боснийски. Рора много лет прожил в фешенебельном Эджуотере; моя вотчина – разношерстный Аптаун, куда мы с Мэри перебрались после свадьбы. Я заметил: “Странно, что наши пути не пересеклись раньше”. Он спросил: “Знаешь, где в Чикаго можно достать самые свежие рыбопродукты? В хозяйственном рядом с ‘Миракл-видео’”. Один его знакомый босниец поставляет рыбу в лучшие рестораны города. Боснийцам, желающим отведать свежайшего осьминога из Флориды, достаточно ему позвонить и сделать заказ, который тот передаст хозяину этого самого магазина, некоему Мухамеду. У него в подсобке, прямо под циркулярными пилами, всегда стоят ведра с живой рыбой. В магазине пахнет океаном и скипидаром.

И опять, как в той школьной уборной, мной овладело знакомое чувство: на секунду померещилось, что в этом скучном, регламентированном, бездушном мире может найтись место для таких изысканных чудес, как шашлык из мамбы или хозяйственный магазин, торгующий свежими осьминогами. Движимый не так давно приобретенной американской привычкой трезво смотреть на вещи, я усомнился в правдивости Рориных слов и предположил, что это наглая выдумка, но он спокойно предложил мне сейчас же туда пойти и все увидеть своими глазами. Я, естественно, отказался и решил ему поверить. Между прочим, фотография хозяйственного не понадобилась – вот же он, виден из окна.

Прибыли чизбургеры во всей своей истекающей жиром красе. Я болтал с набитым ртом; мы бесконечно пили кофе – чашку за чашкой, от долгого сидения у меня даже задница заболела. Я поведал Pope мою историю: что живу в Америке с начала войны, что пробавлялся случайными заработками, пока наконец не подвернулось место учителя английского как иностранного. Затем наступил черед газетной колонки; я написал о судьбах своих учеников, схожих с моей собственной: как они искали работу, как получали индивидуальный номер налогоплательщика, как выбирали квартиру, как получали американское гражданство, как боролись с ностальгией, как учились общаться с американцами и т. д. Колонка имела успех, но много на ней не заработаешь. Читателям понравился мой откровенно-личный стиль и витиеватый английский. Три года назад я женился на американке. Чудесная женщина.

Это была заготовленная речь из тех, что я выдавал в компании незнакомых людей, если кто-нибудь прерывал затянувшееся молчание дурацким вопросом. Их вряд ли интересовали подробности, и потому я никогда не рассказывал, как мы с Мэри познакомились на вечеринке для одиноких в Чикагском художественном институте. Нас свело не знающее государственных границ одиночество. Мы оба прилично напились, уселись на мраморной лестнице и заплетающимися языками трепались о жизни, искусстве и поэзии. Я удивил ее тем, что смог, правда, переврав, процитировать Филипа Ларкина, а потом чуть все не испортил, когда полез обниматься. Она была сильно подшофе, так что легко простила мою фамильярность. Как две заблудшие овечки, мы доплелись до озера с его белыми барашками волн, плюхнулись на песок пляжа, на который выходит Оук-стрит, и сидели там, пока полицейские нас не прогнали. Эту ночь я провел с Мэри. Год спустя, стоя перед захватывающими дух кувшинками Моне, я сделал ей предложение. Мэри была чудо как хороша; я потерял голову; мы оба были одиноки; она ответила согласием. Первого ребенка мы решили назвать Клодом или Клодеттой, либо, как иногда шутили, Клавдием или Клавдией. Готовя ирландское рагу, Мэри всегда надевает фартук с кувшинками. Иногда мне кажется, что все это мне только померещилось.

На вечеринках всегда находились охотники порассуждать о том, как гладко сложилась моя иммигрантская судьба. Кто-нибудь обязательно вспоминал предка, проделавшего в Америке точно такой же путь: чужая страна, тяжкий труд, перемены к лучшему, успех. Я не мог себя заставить признаться им, что потерял преподавательскую работу и что Мэри меня содержит. Моей жене тоже нравился этот четырехэтапный сюжет, ведь ирландцы пережили и эмиграцию, и притеснения на новом месте. Правда, мне кажется, она была разочарована тем, что переход к этапу успеха слегка затянулся. И все же регулярно посылала родителям в Питтсбург вырезки из газеты с моей писаниной; они послушно вешали их на дверцу холодильника. Мэри объяснила им, что я очень талантлив и когда-нибудь напишу великую книгу. Теща и тесть с нетерпением этого ждали. Полагаю, они решили, что я не намерен заводить детей пока не закончу книгу, а им так хотелось иметь внуков! В общем, моя чудесная жена во всем меня поддерживала. Я так счастлив, уверял я Рору, мне так повезло с женой. Повезло с Мэри Филд. Она – хирург, из тех, кто никогда не льет слезы над умершими пациентами. И родители у нее замечательные, ирландцы по происхождению.

Рора рассказал мне про одного ирландца, с которым познакомился во время войны. Звали его Кормак. Их пути пересеклись в сараевском Туннеле[2]2

Во время осады Сараева (1992–1996) важную роль сыграл 800-метровый туннель, прорытый вручную от города до аэропорта, занятого войсками ООН. Через туннель в город доставляли еду, оружие и гуманитарную помощь, а из города эвакуировали беженцев.

[Закрыть]. Где-то впереди них, в кромешной темноте треснул ящик с винными бутылками, и движение по туннелю застопорилось. Пока контрабандисты спасали вино, предназначенное для продажи на черном рынке, Pope и Кормаку ничего не оставалось, кроме как ждать. Они разговорились. Кормак впервые направлялся в Сараево.

Он намеревался организовать посещение блокадного города Папой Римским. Рора с ирландцем устроились прямо на холодной земле в глинистом могильном сумраке, пропитанном запахом спиртного; Кормак рассказал, что он уже обо всем договорился с Папой по телефону, и Его Святейшество согласился приехать в Сараево, но только при одном условии… “Я сделал отличную фотографию Кормака, – сообщил Рора. – Когда мы вылезли из туннеля. Вся рожа в грязи, безумная улыбка, счастлив до небес, что выбрался из подземелья”.

Я не мог уловить связь между своим рассказом (кстати, о чем я говорил?) и его историей про Папу Римского, но, конечно же, мне было страшно интересно узнать, о каком таком условии шла речь. В этот момент официантка принесла чек. Рора, прежде чем передать его мне, сказал: “Эх, дороговато. Как насчет скинуть чуть-чуть?” Официантка выглядела усталой и измотанной, прядь льняных волос выбилась из-под заколки, но девушка все же улыбнулась. Он ведь был очаровашка, наш Рора. Когда-то у меня на родине таких очаровашек было полным полно, не меньше, чем сейчас минных полей. Я спросил:

– Что это было за условие?

– Ты о чем?

– Условие Папы.

– А, это. Что нужно прекратить войну. Кормак специально приехал в Сараево объявить людям, что если они перестанут сражаться, то Папа приедет с визитом на пару дней.

– Как он смог дозвониться до Папы?

– Боно, певец, дал ему номер телефона. Они с Папой друзья.

После завтрака Pope захотелось выпить еще чашечку кофе. Мы пошли в кафе “Копи”, где в воздухе смешались запах пачули и ароматы колониального (в прошлом) чая. За это утро я так накачался кофеином, что в глазах у меня потемнело, но отказаться не мог, поскольку еще не получил желанную фотографию. Хамоватый официант, обладатель коротеньких ручек в причудливых псориазных пятнах, записал наш заказ. Рора, не спросив меня, заказал два двойных эспрессо и принялся диктовать официанту четкие инструкции по приготовлению кофе. Официант рассеянно его слушал, постукивая карандашом по блокноту, пока Рора не приказал строго: “Записывай”. В углу трясся старик в лохмотьях; яппи в деловом костюме заказывал себе гранд латте; кофеварочный аппарат шипел как гейзер. На стеллаже у стены лежали путеводители по дальним странам: Испания, Норвегия, Свазиленд, Китай, Новая Зеландия, Ирландия.

Что мне оставалось делать? Я выпил жидкий двойной эспрессо (плевал с высокой башни официант на Рорины инструкции), руки дрожали, но я все же решился попросить фотографию. Не уточняя, зачем она мне понадобилась. Фотография оказалась черно-белая. На ней было прекрасно видно, в какую нелепую ситуацию я попал: стою на коленях, этакий неуклюжий рыцарь, перед пожилой дамой, держась левой рукой за ее сморщенную коленку. Хотя, должен заметить, лицо мое поражало своей красотой. Благородством, я бы даже сказал. Налет страха не скрывал внутренней чистоты и невинности. Не удивлюсь, если Сюзи понравится фотография. И хорошо, что черно-белая – выглядит старинной и значительной, словно частица другого, исчезнувшего, а потому лучшего мира. Короче, снимок мне очень понравился – на нем я был таким, каким себя мысленно представлял. Я потребовал у Роры негатив.

– Ты мне еще не заплатил, – заявил он.

– А ты мне его еще не отдал, – отпарировал я.

Он дал мне негатив, я ему – деньги. Пододвинувшись ближе, Рора стал рассматривать мое лицо, будто прикидывая, как я буду выглядеть на портрете.

– Мне хочется тебя сфотографировать, Брик. Ты хорошо получишься, – сказал он.

– Почему?

– А почему бы и нет? Каждое лицо – картина. К тому же, может, им в газете приспичит поместить твою фотографию рядом с колонкой. А может, понадобится для книги.

Теперь мне оставалось только собраться с духом и позвонить Сюзи Шутлер. Всю следующую неделю я, как дотошный турист, позировал Pope на фоне чикагских достопримечательностей: у скульптуры Пикассо, около Художественного института, перед Центром Джона Хэнкока, на Золотой Миле. Еще мы поснимали темные узкие переулки и живописные парки, а потом прошли на пляж в районе Оук-стрит. День выдался холодный, озеро приобрело цвет лишайника; такое обычно случается при северо-западном ветре. Признаюсь: на всех фотографиях, даже нахмурившийся и продрогший, я старался быть воплощением благородной задумчивости. То всматривался в раскинувшуюся до самого горизонта водную гладь, то с умным видом размышлял о вечности, с которой невольно ассоциировалось озеро. Потом уселся на краю набережной, сосредоточив внимание на мышцах лица, на углу наклона головы, на полуоткрытом рте, из которого вот-вот готовы вырваться мудрые пророческие слова. При любых других обстоятельствах это было бы невыносимо, особенно если учесть, что каждый прохожий считал своим долгом дать нам совет, да и сам я постоянно спрашивал себя, зачем в это дело ввязался. Я бы давно послал все к черту, если бы не Рора, невозмутимо выдающий один забавный рассказ за другим. Он словно решил отплатить мне за услугу, взявшись меня просветить и заодно развлечь. Притом ни разу не спросил, как я живу, какие у меня планы, чего я достиг, но тут я вспомнил, что таков боснийский стиль общения: никто не полезет к тебе с расспросами, это твоя забота – чтобы тебя услышали. Рора говорил в свойственной сараевцам манере: запинался, глотал гласные и нечетко произносил согласные. Я обожаю эту речь, она всегда напоминает мне приглушенный стук колес первого трамвая ранним весенним утром, когда воздух еще пропитан влагой и в нем легко тонут звуки пробуждающегося города.

Рора родился и вырос в старой части Сараева, Башчаршии; происходил из старинной мусульманской семьи торговцев, издавна владевшей магазинами в городе. В семье повелось выбирать себе жен и мужей только из городских, отчего родственников в провинции у них не было. “Не выношу природу, – сказал Рора, пока я позировал ему, прислонившись к дереву с пышной кроной. – Не могу отличить корову от овцы. По мне, что одна, что другая – дикие звери”. Его родители умерли, когда ему было десять лет. Рору и его сестру, Азру, взяла к себе тетка. Азра была послушным и добрым ребенком, не пропускала школу, хорошо училась, помогала тетке по дому. Рору воспитала улица: в одиннадцать лет он начал курить, в двенадцать стал играть в карты на деньги, а дома только ел и спал. Иногда ему удавалось подбить Азру на участие в его проделках. Однажды они налили воды в стоящие перед мечетью башмаки молящихся и по окончании службы с интересом наблюдали, как мужчины хлюпают и скользят в мокрой обуви по плитам двора. В ранней юности он занимался тем, что приводил заблудившихся иностранных туристов к боковому входу в мечеть Бегова-Джамия и советовал им обувь, пальто и камеры оставить у входа, как того требуют мусульманские традиции. Рора обещал постеречь их имущество, но стоило туристам войти в мечеть, как он тут же исчезал с вещичками, вынуждая несчастных ковылять босиком по булыжнику. Добычу он отдавал Рэмбо, матерому вору из Башчаршии, которому едва перевалило за двадцать; их отцы в свое время были закадычными друзьями. В самом начале войны Рора вступил в военную группировку Рэмбо – едва ли не единственное боснийское формирование, имевшее оружие. Перед войной Рора часто оказывал услуги иностранцам, желавшим приобщиться к богатой истории города Сараева, запечатлев себя на его улицах. Он водил их по городу и фотографировал на фоне построенных, по его словам, в четырнадцатом веке синагог, и церквей, и мечетей постройки пятнадцатого века, на самом деле возведенных столетиями позже. Рора описывал туристам выдуманные им самим кровавые побоища; выжимал у них слезы, рассказывая якобы хорошо известную всему Сараеву историю про юных влюбленных, спрыгнувших с минарета; сообщал, будто, согласно легенде, во-о-о-н в той лавочке юноша по имени Ахмед ткал волшебные ковры-самолеты, пока однажды не улетел на одном из них в дальние края, чтобы сгинуть там навсегда. Туристы обожали подобные сказки, от Рориных историй руки у них сами тянулись к кошелькам, и они щедро одаряли Рору чаевыми в твердой валюте.