Текст книги "Семь смертных грехов"

Автор книги: Милорад Павич

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Волшебный источник

Действие происходит в Париже, в Бачке и в белградском доме Димитрия Перовича, Черногорская улица, 8

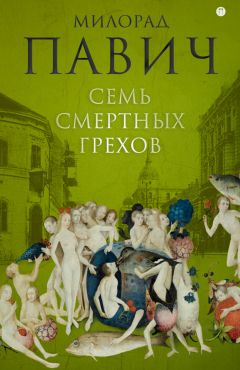

УНЫНИЕ, или ПРАЗДНОСТЬ, – следующий из семи смертных грехов. Данте помещает праздношата ющихся в пятый круг ада, в неподвижные воды Стикса, а впавших в уныние – в «Чистилище». Художник Иероним Босх изображает пораженных леностью в виде буйволов. У Шагала на астрологической ладони с семью пальцами праздность символизирует первый из двух указательных пальцев. Он также соответствует одной из семи планет, а именно Меркурию. Следует иметь в виду, что Шагал считает справа налево.

I. Паваротти

Это было в то время, когда мой предпоследний учебный год в парижской Школе изящных искусств приближался к концу. Я жил на Фий-дю-Кальвер, в третьем округе, в Маре. Каждое утро я спускался к Сене, проходя мимо прекрасной уличной купальни для собак, расположенной на углу, возле рынка, потом шел вдоль музея Пикассо и, наконец, оказывался на Вьей-дю-Тампль – так называлось продолжение моей улицы. Однажды, ближе к вечеру, я возвращался с прогулки и чуть было не наткнулся на огромного человека, бородача в черном костюме. Оказалось, что это выпиленный из фанеры силуэт, на который наклеили цветную фотографию и поставили для привлечения покупателей рядом с музыкальным магазином. Паваротти в натуральную величину, с улыбкой героя мультипликационного фильма.

И тогда, просто от нечего делать, я впервые задал себе вопрос, почему он нравится мне больше всех остальных современных оперных певцов. Эти мысли оказались искрой, воспламенившей запал взрывного устройства. Во мне проснулся музыкант из моей молодости. А где-то далеко, в доме на Балканах, на огромном расстоянии от моих пальцев загудела скрипка, сделанная в 1862 году в Санкт-Пёльтене маэстро Эвстахием Штоссом, скрипка, под звуки которой проходили годы моей учебы в консерватории.

Я ощущал знакомый зуд в пальцах всякий раз, когда покупал, крал или одалживал записи арий в исполнении Паваротти и опер, в которых он был занят, диски с его сольными выступлениями и книги, которые о нем были написаны. «Риголетто», партия Тонио с верхним до, Радамес в «Аиде», знаменитые телевизионные концерты с двумя другими тенорами, дуэты с рок-исполнителями, обе его автобиографии и так далее и тому подобное, – я собрал целую гору материала. И однажды сел и начал прослушивать накопившиеся у меня музыкальные записи. Я принял решение, двигаясь шаг за шагом, определить, в чем же состоит притягательная сила Паваротти, действие которой испытал не я один, его испытало все человечество XX века, в котором я жил. Я слушал день за днем, месяц за месяцем. Понемногу, вопреки своей воле, преодолевая сопротивление, я возвращался в свое музыкальное прошлое и превращался из художника в музыканта, которым не был уже многие годы. И не так уж важно, были ли характерными и показательными для его вокального творчества и карьеры те музыкальные произведения, на которые я опирался в своих умозаключениях. Не важно, было ли то «the best of Pavarotti». Важно, чтобы в них (наверняка, впрочем, как и в других) содержался ответ на изначально поставленный вопрос: почему именно Паваротти? Почему не кто-то другой?

Мое исследование было в какой-то степени злорадной попыткой бывшего музыканта, а ныне художника разоблачить тайны того ремесла, которое когда-то было общим полем нашей совместной деятельности. Или хотя бы мысленно представить себе, как он овладел этими тайнами и потом, сознательно или подсознательно, околдовывал людей своим бельканто.

Так как мой собственный жизненный опыт был связан с инструментальной музыкой, я считал себя вправе рассматривать вокальное мастерство Паваротти именно под этим углом зрения. К тому же я был уверен, что Паваротти в совершенстве изучил различные области музыки и пользуется опытом, секретами и трюками самых разных исполнителей, что, кстати, нетрудно заметить, слушая его пение. Другими словами, я спросил себя, а что если в то время, когда он брал частные уроки в Мантуе или даже раньше, в родной Модене, кто-то открыл ему нечто относящееся к тайной музыкальной традиции Средиземноморья? Или он взрастил в себе возродившиеся музыкальные гены той области, где родился и вырос? Но пока он поет, глядя на нас сквозь свою черную бороду, мы пойдем по порядку.

Верди. РиголеттоОдна из особенностей Паваротти, которая моментально обращает на себя внимание, – это его бельканто невероятной легкости и чистоты, поднимающееся до высочайших тонов безо всякого насилия над голосом. Как он этого достигает? Я, конечно, сразу же вспомнил, как это делается в мире инструментальной музыки, то есть в моей узкой области. Правда, сам я узнал об этом почти случайно, ведь человека, учившего меня игре на скрипке, можно было назвать кем угодно, но только не педагогом. Это был несостоявшийся виртуоз-исполнитель, постигший тайны ремесла, недоступные другим консерваторским преподавателям. Например, когда я уже знал наизусть концерт Макса Бруха для скрипки с оркестром, он поставил на мой пюпитр какой-то роман Тургенева и потребовал, чтобы я, играя по памяти, читал его про себя. Техника пальцев отделялась от сознания, и возникала легкость, не зависящая от чего бы то ни было рационального. Рациональная энергия уходила в другом направлении, а книга выполняла роль громоотвода. Предполагаю, что и Паваротти достигает легкости подобным упражнением. Подобным, но все же несколько иным, ведь он пользуется голосом, а не смычком.

Я подумал, что его дар может быть сублимацией какого-то многовекового опыта. Известно, что в монастырях на Афоне, а возможно и на Итало-Критской территории, использовалась гамма не из восьми тонов, а из гораздо большего числа звуковых нюансов. Святогорская литургия имела более сложное звучание, которое нельзя записать с помощью современной нотной системы, основанной на октаве. Ведь на нотной лестнице Афона размещалась целая греческая азбука, то есть примерно двадцать буквенных знаков.

На практике это означало, что каждое написанное слово могло быть пропето, то есть прочитано, с помощью нотной системы, иными словами, имело свою звуковую формулу, никак не связанную с фонетической. Например, если предположить, что буквы азбуки последовательно распределены от самого низкого до самого высокого звука нашей восьмитоновой гаммы с пятью полутонами, то слово «аминь» имеет следующий звуковой образ:

до – ля – соль# – си

Таким способом можно было пропеть какие-нибудь сообщения или имена, превращенные в условный знак или пароль, понятный тому, кто может их расшифровать. Певец посредством пения мог произнести какое-нибудь женское имя. Я думаю, что Паваротти каким-то образом соприкоснулся с этой практикой шифрования при помощи музыкального кода и благодаря ей приобрел свою удивительную легкость, ведь он научился мыслить одновременно на двух музыкальных уровнях.

Знаменитые телевизионные концерты трех теноров в Риме (1990) и Лос-Анджелесе (1994)Выступление Паваротти на этих концертах вместе с Карерасом и Доминго показало очевидную разницу между Паваротти и двумя другими певцами. В чем она проявилась? С первого взгляда было абсолютно ясно, что двое других форсируют и чуть ли не насилуют собственный голос, чего никак нельзя было сказать о Паваротти. В чем причина? Испанской школе свойственны более резкие голоса, чем итальянской? Не знаю. Но я мог бы, преодолевая сомнения и неловкость, поделиться опытом из моей музыкальной практики, приобретенным уже после того, как я оставил скрипку. Речь идет о так называемой «сладкой слюне».

В одно время со мной в консерватории учился цыган Попаз, пухлый красавчик, у которого пробор начинался сразу над бровью и который, стоило ему открыть глаза, видел свою левую щеку, деформированную постоянно подпиравшей ее скрипкой. Женщины влюблялись в него и в его музыку, а мы – в его музыку и во влюбленных в него женщин. Как только весной устанавливалась хорошая погода, он исчезал: играя на цыганских свадьбах, добирался до самой Трансильвании и возвращался, чтобы сдать экзамены после двух месяцев сплошного похмелья. Но даже в таком жалком состоянии он любого из нас мог, словно смычок, заткнуть за пояс. У него была любовница с отделения вокала, и я помню, как однажды он сказал ей:

– Ничего у тебя не выйдет, малышка, твоя слюна для певицы не годится. У настоящих певиц слюна особого рода, и они, когда поют, чувствуют ее сладость, хотя при поцелуе их партнеры этой сладости не ощущают. И это, радость моя, слышно, как только они открывают рот. Вдох и выдох певца зависят от этой волшебной слюны. И получить ее можно от Бога или от питья чая из травы иссоп, а еще можно заразиться ею, если долго целоваться с тем, у кого она есть. Выбирай сама.

– Ты кого-нибудь знаешь с такой слюной? – спросила девушка своего возлюбленного.

– Знаю, – сказал он, – но это женщина. Не думаю, что она захочет с тобой миловаться. Она любит мужчин, а ты не молохея – египетская приправа из рубленой зелени, от которой кончают ушами, – чтобы она стала тебя смаковать…

Пусть тот, кто читает эти строки, не думает, что Паваротти обязательно должен был открыть какую-то волшебную тайну «сладкой слюны», без которой нет настоящего пения. Она могла достаться ему от Бога, по наследству, или он мог заразиться ею, на наше и свое счастье, даже не заметив, как это случилось. Но несомненно, что различие между ним и другими певцами заключается, кроме всего прочего, и в этой тайне. В тайне состава слюны. Это особенно хорошо заметно, когда он поет в дуэтах или трио. Короче говоря, во рту у Паваротти много хорошо оплодотворенной слюны, и это слышно, как только он открывает рот.

Тонио и верхнее доСлушая «трудные» арии Паваротти, я думал, что у него есть нечто вроде параллельной нотной, или, лучше сказать, резервной эмотивной системы. Словно его голос содержит «посторонние шумы». Таким термином в инструментальной музыке обозначают нежелательные и сопутствующие акустические явления, производимые материалом, из которого сделан инструмент. Обычно, слушая музыку, на них не обращают внимания. Мы, например, не слышим (вернее, не слушаем), как, скользя по струнам музыкального инструмента, скрипит конский волос, натянутый на смычок, не обращаем внимания на разницу звучания металлической струны и струны, сделанной из жилы, и так далее. Я подумал, что Паваротти создает некое подобие вокальных шумов, и, когда он поет, мы слышим еще что-то или, точнее, кого-то. Словно во время пения в него вдруг вселяется какой-нибудь тенор прошлых лет, но не из двадцатого века, как Карузо, а из начала девятнадцатого. А еще более вероятно, что он становится реинкарнацией бельканто какой-нибудь певицы, например Анжелики Каталани.

Высокие регистры строятся таким образом, что напрашивается сравнение с возведением звукового здания. Известны рассказы о русских певцах с Дона, где рождаются с поставленными от природы голосами, уже как бы прошедшими школу, такими, для приобретения которых в других местах приходится затрачивать годы и годы учебы. Относится ли это и к Паваротти? Я бы снова оттолкнулся от собственного музыкального опыта, то есть от инструментальной музыки. Здесь иногда, например у струнных, встречается своего рода асимметрия. Инструменты настраивают слева направо, начиная с самой толстой и кончая самой тонкой струной. Паваротти знает эту особенность и использует ее. Голос Паваротти асимметричен, как асимметрична его улыбка. Для него это вполне естественно. Порой даже кажется, что его голос, говоря условно, имеет левый и правый профиль. Может быть, это восходит к той технике, к которой прибегали в старые времена, обучая пению кастратов. Как бы то ни было, при взятии высоких нот вокальная асимметрия оставляет место для маневра. В нужный момент певец вдруг отказывается от старательно выстроенной асимметричности своего звукового здания и устремляет энергию голоса к симметричности, словно стрелу выпуская ее прямо к верхнему до, туда, где нет места для «левого» и «правого» профиля бельканто. Теперь это уже не романская церковь, видимая сбоку, это кампанила, вертикаль готического собора, пронзающая небо над вами. Это нечто вроде этического качества музыки.

Это нечто, о чем сказано: «В своей душе он не нашел места для себя, ибо места там хватило для всего, кроме нее самой».

* * *

Когда я написал последние слова о Паваротти, музыкальный мыльный пузырь лопнул, и я снова оказался в грубой реальности, среди художников. Я был голоден как никогда. Мне пришлось, хлопая ушами, покинуть Париж, не закончив учебу и без гроша в кармане. Я возвращался домой, в Бачку, в надежде хоть как-то заработать на кусок хлеба.

II. Бачка

– Я не умею смеяться по-городскому, только до правого уха, но все-таки мне хотелось бы уехать в город. Там хороший базар и там можно выгодно продать иконы, – объяснял я незнакомцу, который держал в руке лист бумаги. То, что я говорил, было правдой: через мое уродливое лицо тянулась какая-то фальшивая улыбка. Но и это еще не все. К этому неприглядному лицу, из-за которого меня прозвали Фома Безобразный, прилагалось и тело, казавшееся странным как мужскому, так и женскому взгляду, потому что с этим телом что-то было не так. Некоторые люди говорили, что на самом деле именно красота моего тела мешала им как следует рассмотреть меня.

От нас обоих воняло – от меня столярным клеем и олифой, а от человека рядом со мной плесенью подвала, в котором он ночевал. Дело было на ярмарке в Бачке. Мы торговались. У него была страница, выдранная из одной ветхой книги с какого-то сомборского чердака, на ней изображалась Богородица рядом с «животворящим источником благодати», и он, понимая, что для меня это бесценный образец, предлагал мне ее купить. Чтобы уговорить меня, он указывал и на подпись под миниатюрой, из которой следовало, что этот чудотворный источник изобразил в 1744 году Христофор Жефарович[2]2

Христофор Жефарович (1690–1753) – сербско-болгарский иконописец и гравер.

[Закрыть].

– Есть у меня и зеркало, на котором ты можешь написать источник, – добавил он и показал чудесное, почти неповрежденное хрустальное зеркало с отшлифованными краями.

Глаза у меня сверкнули и тут же погасли. Я улыбнулся, продемонстрировав, что действительно не умею смеяться по-городскому.

– Ты его украл, – сказал я ему, – нельзя писать Богородицу на краденом, – и отказался от зеркала. Но вырванный из книги лист взял и взамен предложил ему нечто такое, что, как я подумал, он не отвергнет. Я предложил ему год жизни.

– Откуда у тебя год моей жизни? – удивился он.

– Бог найдет то, что потеряно. Представь себе покрытый галькой берег Мориша. Повсюду разбросаны разноцветные камешки. Это жизнь. Но ты среди них можешь углядеть только синеватые или желтые камни. Остальные для тебя не существуют. Мы, живописцы, можем распознавать и те цвета, которые не видят другие люди. Кроме того, хорошо известно, что живописцы, все без исключения, живут очень долго. А это объясняет одна тайна. Я открою тебе эту тайну за рисунок с Богородицей и источником, дарующим жизнь. Один источник жизни в обмен на другой.

– Рассказывай, – потребовал он, продолжая, однако, держать бумагу в руках. Хотел сначала узнать тайну.

Тогда я начал:

– Твой сон, дорогой мой, похож на реку, которая течет только ночью, когда ты спишь. В конце жизни эта река вольется в море всех снов вселенной, в море, которое ждет ее у устья, в месте ее впадения. И вот тут-то ты и должен подстеречь момент, когда во время твоего сна все прочие сны замирают. Потому что человеческие сны по ночам иногда замирают. Сон в эти моменты подобен спокойной стоячей воде, и ты можешь научиться плыть вверх по его течению. Таким образом, каждую ночь можно понемногу подниматься против течения своих снов к их источнику и так сберечь немного времени. И в конце концов у тебя окажется на год или два больше, чем ты прожил бы, не зная тайны…

Услышав этакие речи, он так разинул рот, что, может, и до сих пор ему не удалось его закрыть, но лист с картинкой мне все же не отдал. Вместо этого он достал из своего мешка кучу шахматных фигур из обожженной глины и попросил, чтобы я покрасил их в черный и белый цвет.

Пока я их красил, он мне сказал:

– Если обратить на это внимание и хорошо натренироваться, можно заметить, что собственные воспоминания имеют вес. И у разных воспоминаний он разный. Те, что тяжелее, старше тебя, и принадлежат они одной из твоих прежних жизней. Так вот, понимаешь, эти наши предыдущие жизни напоминают шахматы в шахматах.

– Что ты имеешь в виду? – спросил я, продолжая раскрашивать фигуры.

– Все очень просто. Вот ты красишь фигуры и потом сможешь сыграть ими партию в шахматы. Когда ты играешь, ты делаешь ходы. Но ты можешь воспринимать это и как игру в шахматы, и как собственную жизнь, ты можешь представить себе кого-то, кто делает ходы, переставляя тебя с одного поля на другое. И того, кто может тебя съесть. Но и тот, кто тебя передвигает, и тот, кто может тебя съесть, сам тоже будет съеден. Его съест кто-то, кто придумывает ходы… И так до бесконечности. Это и есть реинкарнация… А теперь отломи голову у той фигуры, которую ты покрасил первой и которая уже высохла, и ты найдешь внутри нее другую, меньшего размера. И ее тоже нужно покрасить. Они словно русские матрешки или словно твои предыдущие жизни: более старые заключают в себя тех, что помоложе, и так до бесконечности.

И действительно, внутри фигуры оказалась другая, меньшего размера, а в ней еще меньшая, и я вынужден был красить и красить.

Когда я вручил ему раскрашенные фигуры, он отдал мне страницу с волшебным источником, а я, прощаясь, спросил, не посоветует ли он, где мне переночевать в городе. Он сказал, что под мостом через Саву на стороне старой части Белграда есть большой дом с садом.

– Дом полуразрушенный, – добавил он, – но заночевать в нем можно. Только смотри постарайся лечь спать как можно ближе к выходу. Вот все, что мне известно, – сказал он и ушел.

Тогда и я, Фома Безобразный, направился в город.

* * *

Добравшись до места, я перебрался через воду и нашел в старой части города дом под мостом. На нем значилось: «Черногорская, 8». Семь окон наверху, а на первом этаже, за железными ставнями, еще четыре, между ними, посередине, двустворчатая деревянная дверь, которая вела в широкий коридор и дальше через него во двор. Посреди двора стоял стол, на столе тарелка, в тарелке сидела и умывалась кошка… Двор утопал в зелени, хотя, из-за того что она росла под мостом, дождь на нее почти не попадал. Вдоль коридора с каждой стороны располагалось по восемь комнат; те, что находились слева, оказались под замком, а те, что справа, были открыты. И в них жили какие-то черные, корявые и словно состарившиеся мальчики. А где-то, непонятно где, но точно в доме слышался чей-то плач.

– Кем вам приходится тот, что плачет? – спросил я.

– Это наша королева, – ответил один из этих маленьких, корявых и черных.

Здание походило на монастырские дома для умирающих и разные благотворительные заведения для бедняков в Царьграде вроде «Всемогущего Христа» или «Атталиата святого Михаила». Я знал это, потому что однажды перерисовывал их из книги…

Комнатенку я себе выбрал возле входной двери, за ней, в глубине, стояла плита на колесиках. Огромная, как крепость. Через окно была выведена труба в несколько колен. Это хорошо, подумал я, можно растопить, чтобы подогреть столярный клей. Тут я увидел, что на стене углем написано:

Дом Димитрия Перовича

Наутро я купил на последние деньги чеснока и зеркало, правда не совсем гладкое, с небольшой дырочкой в одном углу, развернул страницу с Богородицей и животворящим источником, изображенными Жефаровичем, и начал перерисовывать их на зеркало, обдумывая при этом, какой краской что украсить, потому что на оригинале цвета не было – просто отпечаток, гравюра на медной доске… Чтобы как следует подготовиться, мне потребовалось пять дней, после чего я развел огонь, поставил на плиту все необходимое, подошел к окну, что смотрит во двор, глянул и ужаснулся. Из соседнего окна высовывалась лошадиная морда. Это был вороной с выбритыми ушами, выкрашенными в красный цвет. Уставился прямо на меня и фыркает. Это ему дым мешал… Уже позже я узнал, что и в некоторых других помещениях вместе с людьми живут лошади.

Однажды утром, прозрачным, словно слеза, я уселся в своей каморке на пол, положил продырявленное зеркало с нанесенным рисунком на единственный стул, который у меня был, перекрестился и начал наносить краски на икону Богородицы над чудотворным источником. Чтобы изобразить облака, я положил на поверхность зеркала известь, смешав ее в ракушке с небольшим количеством яичного желтка; небо раскрасил кобальтом, который растер в другой ракушке. Для ангельского облачения использовал немного лазурита с картофельным крахмалом. Края обвел обгоревшей еловой веткой. Самые дорогие вещества я приберег для Богородицы и Ее Младенца. Исполненный трепета и любви, я покрыл одежды Богородицы суриком, а для рубашечки Христа воспользовался пластинкой венского сусального золота, которую закрепил, смазав сверху смесью чесночного сока и тернового клея…

И только я хотел приступить к раскрашиванию чудотворного источника, как с грохотом распахнулась входная дверь и в дом верхом на белом коне въехали мужчина и женщина. Она была молода и светловолоса, а он стар и одет в неподпоясанную рубаху. За ними ввалилась толпа шумных парней, они пооткрывали все до сих пор запертые двери по другой стороне коридора, затопили печи, потянуло запахом яичницы с луком, а белый конь бесцеремонно вломился в ближайшую ко мне комнату, из которой визжа выскочил во двор один из ее обитателей. Тут кто-то из наших толкнул в сторону коня плиту на колесиках со стоявшей на ней огромной кастрюлей горячего овощного супа, и он, ошпаренный, выскочил в сад.

– Кто это такие? – в ужасе спросил я у одного из моих соседей.

– Это «светловолосые» и их король с королевой, – ответил он. – Теперь здесь мира не жди. Они захотят устроиться в нашей части дома. И это еще не самое страшное. Их королева заворожит всех нас, и мы от страха или от страсти будем думать только о ней. Уже сейчас все прислушиваются к тому, как ее тяжелые ресницы касаются щек.

Я хотел рассмеяться, но не умел по-городскому, только до одного уха, поэтому не решился.

– Эй, там, внизу, тихо! – раздался женский голос, и с верхнего этажа спустилась, вся в белых кружевах, светловолосая королева. Она подошла к нашей плите, остановившейся в конце коридора, и одним легким движением ноги, обутой в туфлю из зеленой кожи, толкнула ее. А так как плита была на колесиках, она скатилась по трем ступенькам и, опрокинувшись, продолжала дымить в саду.

Так в доме под мостом установился новый порядок и новый беспорядок. В промежутках между стычками я спешно заканчивал раскраску иконы с животворящим источником. Сначала я обвел его контуры жирными линиями, использовав для этого обгоревшую сухую виноградную лозу. Таким образом, на зеркале отчетливо проступил самый высокий, поднебесный водоем, один из трех, через которые каскадом ниспадала вода, затем средний, побольше и расположенный ниже, и, наконец, самый большой, в который исцеляющая, дарующая жизнь влага попадала из двух верхних. Башни и замки на заднем плане я раскрасил смесью глины и пшеничного крахмала, а луг вокруг источника – окисью меди. И все это я делал, думая только об одном – о той красавице, шаги которой звучали у меня над головой, на верхнем этаже. Она ходила то крест-накрест, то по диагонали. По походке я мог с точностью представить себе ее удлиненные члены и все ее опасное тело. От ее шагов на икону, которую я писал, с потолка сыпалась побелка. И только я с помощью марганцовки рассыпал по лугу на стекле цветы, как в доме опять поднялась буча. Светловолосые медленно, но верно захватывали наши комнаты. Все больше наших вынуждены были искать себе приют в саду, под мостом или на улице.

Стараясь не обращать внимания на грохот и перебранку, я тщательно очерчивал сажей от сгоревшей скорлупы грецких орехов каждую человеческую фигуру – королей, королев, их белые и черные дворцы, череду жаждущих исцеления калек и убогих, направляющихся к чудотворному источнику. Я обмакивал кисть то в одну, то в другую ракушку, используя все имевшиеся у меня краски, стараясь, чтобы одежда выглядела как можно ярче и пестрее. Все это я делал, не упуская из виду главного – не тронуть место, оставленное для самого источника. Я оставил незакрашенными некоторые участки зеркала, чтобы они, отражая свет, напоминали блеск воды. Широкие струи, ниспадавшие из самого высокого водоема в средний, и еще более широкие, изливавшиеся в нижнее озерцо, сверкали и переливались сами собой, и тот, кто смотрел на икону, мог в источнике, дарующем жизнь, увидеть собственное лицо. Мог отразиться в целебной влаге и излечиться, умывшись волшебной водой… Одним словом, оставалось совсем немного работы, надо было только привести в должное состояние углы зеркала, и после этого я мог считать икону законченной и вынести ее на улицу, чтобы продать и бежать подальше от дома под мостом… Но работа, как назло, продвигалась медленно. Я больше думал о светловолосой королеве, чем о покрытом красками зеркале.

Я устал от живописи. И вот ночью, в темноте, я стал представлять себе,

Как Иероним Босх изобразил семь смертных грехов

Писатель всегда покупает сережку безухому. Торгует мыслями. Художник же хочет эти мысли увидеть. А человеческие мысли никогда не стоят на месте. Каких только мыслей нет, и кто знает, чьи они, зачем они, чьими они не были и чьими не будут, но приходится их терпеть. Есть мысли быстрые и необузданные, как табун лошадей, есть блудливые и кровожадные, как собачья свора. Одни медленные и злопамятные, словно стадо слонов, другие ненасытные и прожорливые, будто свиньи в загоне, а бывают и завистливые, как обезьяны. А уж сновидения! Там собрались все задние мысли, которые промелькнули в твоей голове наяву и поспешили удрать, словно стайка сребролюбивых сорок или рыб. Их теперь не собрать под одной шапкой, в одной голове. И вот уж бредут по берегу новые мысли, ленивые, как стадо буйволов… Словом, все семь смертных грехов роятся у людей в головах и ждут своего часа…

Но иногда, правда очень редко, случается и иначе. Покажется вдруг из чащи, как волшебный единорог, одинокая и чудесная мысль, взглянет на тебя и сразу забудет, а ты ее потом помнишь до скончания века.

Из одной такой мысли и родилась у Босха картина о семи смертных грехах. А мысль была грустной и истинной. Вот она:

Никто не смеется в моих снах.

* * *

Как-то ночью, пока я, отдыхая от живописания, при свете свечи заканчивал работу над рамкой иконы – она была деревянной, черной, с красной полосой, – я вдруг услышал, что у меня за спиной что-то происходит. Я оглянулся и испугался. В дверях стояла белая королева. Рот ее напоминал персик с ягодой земляники внутри вместо косточки, а глаза были так прекрасны, словно она взяла их взаймы. Свой аромат она уже устремила в мою сторону, но ее быстрый слух ловил нечто бескрайне далекое. Именно поэтому, по этой ее раздвоенности, я понял, что она больна.

В этот миг она подошла ко мне и поцеловала, наполнив сладкой слюной всю мою фальшивую улыбку.

– Я хочу, чтобы ты овладел мной, – сказала она и отбросила в сторону свой пояс.

Я остолбенел:

– Но не здесь, не перед иконой.

– Неужели ты думаешь, что у меня не наберется сколько угодно таких, как ты? Я пришла именно из-за иконы, а не из-за тебя, оборванец несчастный. Я хочу смотреться в волшебное зеркало, пока мы будем ласкать друг друга…

Тут я шепнул ей такое, от чего ее рот остался открытым.

– Как так? Разве эта икона не волшебная? – воскликнула она.

– Нет, пока я ее не закончу и не освящу в церкви.

Тут светловолосая королева рухнула на пол и расплакалась.

– Я обманула тебя, – сказала она сквозь слезы, которые заполняли ее рот и делали соленым язык, тот самый язык, похожий на землянику. – Ничего мне не надо, – добавила она, – я больна, больна от любви, я хочу исцелиться.

– Знаю, – ответил я, и это было правдой. А мое желание стало еще более страстным. Я чувствовал, что женщины наслаждаются любовью гораздо меньше, чем обычно считается. И если они попытаются оценить наслаждение, получаемое ими от любви, по десятибалльной системе, как это делается на экзаменах в школе, то все, что ниже шести, не стоит даже упоминания. Такие ощущения не получают проходного балла. Пятерка для женщины просто болезнь. И если все сложить, так оно и выходит. Все, что получили, потеряют, а то, что потеряют, никогда больше не получат… Так я думал.

В сущности, во мне не на жизнь, а на смерть боролись две женщины – Богородица и светловолосая королева. Это была борьба за мою жизнь и за мою смерть.

В тот же день я поспешно завершил икону на зеркале с целебным источником Богородицы, освятил ее в церкви и подарил светловолосой королеве. Пусть делает перед ней все, что захочет, но только не со мной. Пусть они обе обсудят это друг с другом. А я пешком вернулся сюда, в Бачку. По дороге, в Перлезе, в храме Святого Николая я дал обет каждый день отстоять службу в новой церкви. Это паломничество продолжается и по сей день.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!