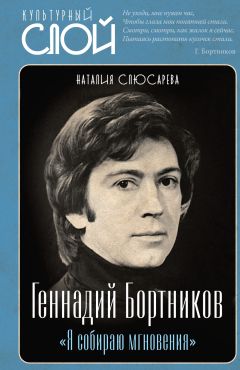

Текст книги "«Я собираю мгновения». Актёр Геннадий Бортников"

Автор книги: Наталия Слюсарева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Отход

«Я брошен в жизнь, в потоке дней… и мне кроить свою трудней, чем резать ножницами воду».

Б. Пастернак

Одной дождливой осенью у входа в парк на стене дома Советской армии имени Фрунзе я наткнулась взглядом на скромное объявление, информирующее о том, что в ближайшую субботу здесь состоится творческий вечер актера театра им. Моссовета Геннадия Бортникова. Вытянутый зал на верхнем этаже бывшего Института благородных девиц с обеих сторон был огражден колоннами. До строительства несуразно большого театра в форме звезды, напоминавшего римский амфитеатр, он считался площадкой театра Красной Армии. На его сцену неоднократно выходила Фаина Раневская в 1930-е годы.

На творческую встречу с любимым актером в зале собрались постоянные поклонницы с неизменными букетами. Наши места оказались крайне неудобными в заднем ряду. Массивная колонна перед глазами застилала вид и не давала возможность разглядеть актера, да и программу я толком не помню. Он читал стихи Блока, Есенина, возможно, отрывки из спектаклей, определенно был Пушкин.

После чудных глаз другой его драгоценностью был голос – сильный, глубокий, богатого тембра, вибрирующий разными частотами. Истинный инструмент Гварнери. Кто-то из старых актеров угадывал в нем обертоны Качалова. Этот голос равно мог передавать лермонтовскую тоску, носиться блоковским туманом, пролиться есенинской слезой. Но в тот вечер ведущий актер театра им. Моссовета, декламируя классику несколько отстраненно, особенно себя не расточал и этого мы ему не простили. «Гена умеет играть скверно», – пенял ему в одном из интервью его драматург Виктор Розов. В оправдание премьера вспомним, что и солнце, порой, скрывается в тучах. Скверно не скверно, но в тот вечер Бортников был явно не на пушкинской высоте. Стоя, будто на льдине, он стал отдаляться в некую туманную даль.

Над бульварами Садового кольца лихими куплетами наотмашь под гитару уже хлестал Владимир Высоцкий. На столичные экраны только что вышел тонко-ироничный фильм «Женя, Женечка и Катюша» с Олегом Далем, сразу полюбившийся публике. На побережье Ла-Манша в курортном городке Довиль Клод Лелюш отснял очередной дубль своего фильма «Мужчина и женщина». И, в конце концов, в ящике моего рабочего стола в библиотеке одного научного издательства, где я работала младшим сотрудником, то есть перевязывала бечевкой пачки книг для отправки, уже лежал журнал «Москва» с только что опубликованным романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». К моему столу выстраивалась очередь из сотрудников, самые отчаянные, подсовывая плитку шоколада, заикались о том, чтобы продвинуть их в длиннющем списке на чтение загадочного романа. Жизнь определенно куда-то сворачивала. Единственный опыт, вынесенный мною из недавнего прошлого, заключался в том, что, посещая другие театры, не получая от иных актеров великой таинственной силы, обещавшей сверх наполненную жизнь, можно сказать, поврежденная Бортниковым, высоким градусом его исполнения, я нередко покидала театральные залы после первого действия.

Мы отдалялись от него, он отдалялся от людей. Федор Чахонков, возвращаясь после спектакля из театра Советской Армии, в котором играл, замечая свет в его окне, заглядывал к нему поболтать. Гена сидел один в полумраке своей комнаты среди картин, звучала музыка. Удивительно, но он почему-то не стремился увидеть спектакли своих известных коллег. Не ходил ни на Андрея Миронова в соседний театр «Сатиры» на «Женитьбу Фигаро», ни на «Двенадцатую ночь» с Олегом Далем в «Современник». Да, он никуда не выходил, и в то же время в его однокомнатной квартире уже на Новом Арбате постоянно роился самый разнообразный народ, с удовольствием приваженный на удочку его гостеприимства. Настолько разношерстный, что критик Вульф, заглянувший как-то на его день рождения, засомневался: стоит ли ему оставлять свое пальто в прихожей. Актера окружали странные личности, на людей с неустойчивой психикой он действовал как двойное полнолуние.

Его астеническая природа раскачивалась только к полудню. Когда премьер в очередной раз опаздывал на репетицию, Ирина Сергеевна Вульф лично отправлялась к нему на квартиру, чтобы привезти в театр. В театре выговора за опоздания перемежались с благодарностями, например, за проведение в один день двух спектаклей: «Глазами клоуна» и «Петербургские сновидения». Наряду с букетами принимал, единственно, что побледнев, свою порцию оскорблений в лицо. На концерте в Риге кто-то упрекнул его в том, что он читал стихотворение французского поэта в собственном переводе не будучи профессиональным переводчиком. Другому зрителю не понравилась программа вечера, на это он спокойно отвечал, что, возможно, они пришли не на того актера. Непритязательный в быту, перед житейской прозой, пасуя, обычно он отступал в тень, но в то же время ему хватило дерзости, вступив в прения с комиссией ЦК, отстоять право на правительственном концерте к юбилею любимого поэта, прочесть «Незнакомку» Блока.

На творческой встрече в Доме ЦДСА в тот вечер он показался нам обыкновенным актером ничем не выделявшегося театра и ненужным. С верной подругой так было интересно торчать перед полотнами импрессионистов на Волхонке, шляться по мастерским знакомых художников на Чистых прудах, отказывать кому-то в свидании. В жизнь вплыл Коктебель с его остро изрезанными берегами, акварелями Волошина, сухими венками полыни, метелками цветущего ковыля и пикирующей белой чайкой. Через два года я встретила своего высокого красивого Дон Гуана и сама, облаченная в броню выстраданного чувства, легко и безжалостно театральным жестом повернула его сердце против часовой стрелки.

Отстранившись от «Сонечки», в жизни я любила любить только его одного. И все-таки, именно он выпрямил мою жизнь, навсегда освободив ее от шелухи быта. С ним и после него ничто не владело мной и не имело надо мной власти – ни карьера, ни политика, ни быт. Но только протянутая к нему рука – на его же протянутую ко мне – идем за мной, я покажу тебе новые миры, я открою для тебя новые звуки, новую красоту, новое вдохновение. «Я дам тебе все, все земное» … и неземное. Только, благодаря его завораживающему парению над всем, я навсегда привязалась к пространству, в котором воздух дрожит и звенит от творческого напряжения, где пребывают в основном чокнутые поэты и не менее сумасшедшие художники. Во всяком случае мне никогда не было скучно.

Я так резко оставила его, как в свой срок детеныш оставляет мать, безоглядно, потому, что уже сплела защитную рубашку из той жертвенной энергии, что он отрывал от своего сердца и бросал нам со сцены.

Приступ лени

«Гениальный актер ушел в легенду. «Гениальный» – не дежурный эпитет, я своими глазами видел доказательство – «Петербургские сновидения».

Лев Семеркин

«Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, можно сказать, был бульварным романом моей юности, в том смысле, что осваивался, познавался и прорастал внутренне на тех же бульварах. «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти» – с лепета Мармеладова. Главный герой романа, Родион Романович Раскольников, студент, задумал через преступление доказать себе, что он из тех – «особенных», кто право имеет.

Замысел романа возник у писателя еще на каторге. Летом 1865 года, находясь в сложной финансовой ситуации, Достоевский обратился к ряду издателей с просьбой о выдаче ему аванса под еще не написанное сочинение. Откликнулся петербургский издатель Стелловский, который по характеристике самого писателя «довольно плохой человек и ничего не понимающий издатель». Тем не менее, получив приличную сумму, Федор Михайлович тотчас отправился заграницу. В Висбадене в казино за пять дней он проиграл все деньги, а также карманные часы. В гостинице неплатежеспособному постояльцу отказали в обедах, а потом и в освещении. Вот тут-то в тесном номерке без денег, еды и света Достоевский и приступил к написанию романа, который в будущем станет одним из величайших романов в истории мировой литературы.

В отрочестве Борис Пастернак, читавший Гегеля и Канта, поклонявшийся Скрябину, считал «к перепугу несчастных домочадцев всех их поголовными ничтожествами».[29]29

«Охранная грамота. Шопен». Пастернак Б. Л. – М.: Современник, 1989

[Закрыть] Не с такой безоглядностью, но ни у кого из моих домашних, перечислю: отец, мама, сестра никогда не наблюдалось столь сверх достойных состояний как у героев Достоевского, в частности у Раскольникова. А именно: презрение к окружающему миру, кардинальная смена настроений, крайняя раздражительность, переходящая в болезненную исступленность.

От персонажей великого писателя требовалась особая напряженность чувств, и, следует признать, автор никогда не подводил. Гаврила Ардалионович Иволгин застывал в столбняке перед жерлом камина, в котором пылала толстая пачка денег. Митя Карамазов рвал на себе рубашку. Повредившийся в разуме, переусердствовавший за перепиской герой «Слабого сердца» Вася, кликушествуя выкликал: «За что же, за что меня? Что я сделал?» Этого бедного Васю в телевизионном спектакле «Слабое сердце», просуществовавшем на экране совсем недолго, с пугающей искренностью играл Геннадий Бортников. Творчество этого актера, ремесло, искусство, называйте как хотите, всегда шло по исповедальной стезе, потому так ладно ложились на его проникновенный голос монологи Белля, Достоевского, особенно Федора Михайловича Достоевского.

Для самого автора, герой его нового романа, умный, образованный молодой человек, стал жертвой «модного безверия». В письме к редактору М. Каткову Достоевский пишет о том, что «Несколько случаев, происшедших в последнее время (исключенный из Университета студент, решившийся ограбив почту, убить почтальона; семинарист, убивший девушку в сарае и которого взяли потом через час за завтраком) окончательно убедили его в том, что сюжет его нового романа не эксцентричен, но отчасти оправдывает современность… Итак, некий студент, «живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить… Он – кончает тем, что принужден на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям…»[30]30

Достоевский Ф. М. Собр. соч. в15 тт./ т.15. – М.: «Наука» 1989–1996 / Письмо Каткову, сентябрь 1865 г. Висбаден

[Закрыть]

Федор Михайлович с Божедомки знал, как затронуть чувствительные струны взрастающей души. Не прошел мимо отечественной классики и театр им. Моссовета. Замысел спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание» главный режиссер вынашивал долгие годы. Наконец Юрий Александрович Завадский окончательно убедил себя в том, что Достоевский не может быть отвержен в современном обществе, так как гениальный писатель всегда верил в Человека. Приступили к работе, то бишь, к репетициям, во время которых Бортников, исполнявший роль Раскольникова, и Леонид Марков, в образе следователя Порфирия Петровича, кричали со сцены в зал главному режиссеру: «Мы в тупике!»

«Никогда не думал, – признавался Завадский, – что будет так сложно перенести роман на сцену. Драматургия есть, диалоги готовы – легко на первый взгляд. А вместе с тем чудовищно трудно! … Чтобы играть Достоевского нужен большой темперамент, иначе этот гигант может нас задавить. Спектакль будет называться «Петербургские сновидения». Роман пронизан снами. Как только Раскольников совершает преступление, он теряет почву под ногами, он словно во сне, в полубреду. Раскольников все обдумал, но не мог предвидеть своего состояния после убийства».[31]31

«На репетициях Юрия Завадского». Ганелина И. – Журнал «Театр» № 7, 1970

[Закрыть]

До этого обращения к защитнику всех забитых и убогих, в саду Аквариум под плоской крышей театра шла предсказуемая размеренная жизнь. Репертуар разбавляли пьесы, отвечающие социальным запросам общества. Диссидентским всплеском стала постановка «Петербургских сновидений».

Премьера спектакля состоялась 28 июня 1969 года. Спектакль ставился на Геннадия Бортникова.

В первой главе романа Достоевский дал описание своего героя: «Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен».

Весь актерский состав спектакля был уникален. Опустившийся пьянчужка Мармеладов в прекрасном исполнении Георгия Слабиняка. Ирина Карташова – изможденная Катерина Ивановна. Роль следователя Порфирия Петровича замечательно подошла Леониду Маркову с эдакими сладко-язвительными интонациями в голосе. Поруганную Сонечку Мармеладову играла Ия Саввина.

Павел Антокольский, оценив «чудо таланта» Бортникова, не обошел своим поэтическим вдохновением и исполнительницу роли Сонечки.

Она как в храм, пришла на сцену,

К высокой роли не готовясь,

Чтобы свою назначить цену

На Достоевского, на совесть.

Светло-озерные глаза Ии Саввиной – Сонечки – с ужасом и страхом устремленные на Родиона Раскольникова, с едва произносимым: «Убивать право имеете?» молили о пощаде, а сам он, Родя, был воплощенное страдание, устремленное куда-то вверх.

Лохмотья, в которые был облечен актер, как и всякие, должны были, унизив, уничтожить его, но нет, он по-прежнему оставался «один во всей вселенной» – красота была разлита внутри него. Если в юности его очарование было прелестью распускающегося цветка, то к роли Раскольникова его красота стала страшной. Если красота может быть страшной, разящей от нервного перенапряжения. И ее не портили ни мешки под глазами, ни выступающий кадык, ни капли пота в прорези белой рубашки.

«Ах, Соня…. – Да ведь как, убил-то? Разве так убивают?… Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!..»

О, этот поток слов, словно стоишь под водопадом, все нарастающее возбуждение, предчувствие – выльется ли оно в эпилептический приступ или опрокинет в обморок? Внутренняя лихорадка переходит в сомнамбулический транс. Глаза – кострища с выжженным страданием.

Мое большое поражение – я не видела этот спектакль энное количество раз, в отличие от некоторых особо преданных и посвященных почитателей, к примеру, той же Люси, не пропускавшей ни одного спектакля с Бортниковым. Но мне и одного «приступа» хватило. Не существует телевизионной версии, чтобы пересмотреть этот спектакль Завадского, – несколько фотографий, два фрагмента любительской съемки и запись из фонда Гостелерадио. Есть голос… «а остальное», – с подсказки Лепорелло, – «воображение вам дорисует».

Мнительная Фуфа боялась идти на «Петербургские сновидения», однако, увидев серьезную работу, тут же позвонила Завадскому с поздравлением. В ее дневнике появилась запись:

«Гена должен забыть все: приятелей, знакомых, угощения, выпивки, Гена должен ходить в лес, смотреть на небо, на деревья… Гена должен сказать себе – я ничего не сыграл еще, я плюю на успех, на вопли девочек и мальчиков – я должен прозреть. Господи, помоги ему! Я ничего не требую от Гены, потому что роль эта делается годами, но что я хочу от Гены?.. Гена хорош, но он как надо заживет, когда поймет каждой клеткой, что он делает, когда перестанет вспоминать и говорить текст, а начнет кровоточить сердцем».[32]32

«Раневская. Фрагменты жизни». Щеглов А. В. – М.: Захаров, 1998

[Закрыть]

Потрясенный исполнением роли Раскольникова, старейший актер Малого театра Игорь Ильинский устремился к нему в гримерную, чтобы поведать о своем впечатлении. В другой раз известный театровед Виталий Вульф, заглянувший к Бортникову после спектакля, застал его практически в коме – актер сидел, опустив руки, совершенно без сил, и только капельки пота катились по его лицу. Выдавив из себя полу улыбку, он только произнес: «Извините, Виталий Яковлевич, мне сейчас трудно говорить».

Одно из около творческих наблюдений: когда в театре шел спектакль «Петербургские сновидения», в зале работала специальная лаборатория, измеряющая затраты энергии исполнителей во время представления. По психофизическому напряжению роль Раскольникова оказалась равна затратам на пять ролей.

Лучше столичных критиков Бортников сам сказал о своем герое: «То, что он сделал, убив старуху, есть введение в его душу антитела. Оно не может стать его органикой, освободить его. Это трагедия, катастрофа, от которой нет спасения. Убийство несовместимо с душой, если она есть».[33]33

«Собирающий мгновения». Велехова Н. – Журнал «Театр» – № 12, 1987

[Закрыть]

В музее Достоевского на вечере, посвященном спектаклю «Петербургские сновидения», театровед Асаф Фараджев заметил, что появление этой инсценировки стало прорывом в твердокаменной советской идеологии. «В эпоху уголовной наказуемости за веру в Бога, когда театр для многих полностью заменил собой церковь как место исповеди, Завадскому удалось создать сакральный спектакль. И заслуга в сохранении сакральности спектакля во многом принадлежала именно Бортникову».[34]34

Выступление Асафа Фараджева на вечере в музее Ф. М. Достоевского 11 апреля 2009 г.

[Закрыть]

В исполнении Бортникова, по мнению критика, герой, утерявший гармонию, мучился тем, чтобы вернуть соответствие между внешним обликом и, искаженным убийством, внутренним миром. Но Раскольников – Бортникова не был поврежден своей красотой, как многие, очевидные красавцы. О, сколько их, не знающих ничего о том, чтобы служить другим, страдающих нарциссизмом, с осколком зеркала в сердца, смотрят на нас с белых экранов кинотеатров. Да, «красота страшная сила!». Удивительно, но Бортников со своей красотой не носился, как будто ее не замечал и в роли не делал на это акцент. Гармонию его героя восстанавливала жертвенная любовь Сонечки Мармеладовой.

Накануне своего окончательного отъезда заграницу Андрей Арсеньевич Тарковский нашел в Москве лучший спектакль – «Петербургские сновидения» – «истинно русский», с его слов.

Европейский зритель так и не увидел Бортникова в этой роли. Современные Порфирии Петровичи не выпустили Бортникова-Раскольникова за границу. Наметившиеся гастроли моссоветовской труппы в Венецию в 1971 году сорвались, как поползли по театру слухи, из-за того, что Гена Бортников мог там остаться.

За свою жизнь Бортников собрал ожерелье из ролей Достоевского. Этот каменный скорбный командор литературы из дворика Мариинской больницы, со странным наклоном головы, не выпустил его за пределы старой Божедомки, заставив работать исключительно на себя. Нелепый переписчик Вася из телевизионного спектакля «Слабое сердце», уездный учитель из «Дядюшкиного сна», Родион Раскольников в «Петербургских сновидениях», Смердяков в более позднем спектакле «Братья Карамазовы» и в нем же – инфернальное существо, черт. И как откликнулась критика: «актер победил амплуа».

Время рассеяло внимание к защитнику всех униженных и оскорбленных, современный воздух выстудил жилище классической литературы. Пароход «Достоевский», отчалив от родной пристани, где-то затерялся в океанских просторах. О том, насколько он не востребован сегодня можно судить по курьезу, которым поделился в информационном пространстве отец одного подростка. «Звонит сын, интересуется, где достать ему книгу, которую велели прочитать в школе. Я его спрашиваю, как название книги? Он мне шлет эсэмэску: «Приступ лени и на Казани».

Мир не слишком изменился с вечера последнего выхода Раскольникова на подиум, где в финале появлялось изображение бомбардировщиков на заднем фоне. В виду обострения политической ситуации во Флоренции уже сняли или собираются сбить табличку с дома, где жил и работал русский писатель. То, что у человечества сейчас приступ лени, еще можно снести, но наказывать Достоевского за его гениальность – чистое преступление.

Незаслуженная бедность

Как-то актер и режиссер беседовали вдвоем о роли Гамлета:

– Юрий Александрович, ну, скажите, как можно играть роль принца, короля или очень богатого человека, когда приходишь домой, а у тебя холодильник пустой и в кармане гремящая мелочь?»[35]35

www.bortnikov.art «Литературное творчество». Из книги «О Завадском»

[Закрыть]

В бесплатной поездке по Финляндии, организованной театральным критиком Виталием Вульфом в перестроечные сезоны, из гардероба принца были только две рубашки, которые он менял, стирая их в очередь, там же заграницей был счастлив купить на скудные суточные радиоприемник, которого у него не было. Унизительная бедность, не знаю осознавал ли он ее.

Иосиф Бродский точно сознавал. «Я пришел к Рождеству с пустым карманом. / … Не могу я встать и поехать в гости / Ни к приятелю, у которого плачут детки, / Ни в семейный дом, ни к знакомой девке. / Всюду необходимы деньги. / Я сижу на стуле, трясусь от злости. / Ах, проклятое ремесло поэта».[36]36

«Конец прекрасной эпохи. Стихотворения 1964–1971». Бродский И. А. – М.: Азбука, 2023

[Закрыть]

А, какая чудовищная бедность в доме Цветаевой. В памяти Павлика Антокольского в этом доме – страшная нужда. «Марина по природе и по призванию ночная птица, а сверх того никакая не хозяйка. Домовитость, чувство оседлости, забота о быте чужды и неприятны ей. К тому же, как уже сказано, она ужасающе бедна. На ее рабочем столе … черный, как деготь, кофе, согретый на керосинке, и черные соленые сухари… Это октябрь восемнадцатого года. Все мы одинаково бедны и голодны, как волки зимою, но мало от того страдаем».[37]37

«Далеко это было где-то». Антокольский П. Г. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010

[Закрыть]

К. Бальмонт «В голодные дни Марина, если у ней было шесть картофелин, приносила три мне».[38]38

«Марина Цветаева». Бальмонт К. Д. – Париж: Журнал «Современные записки» № 7, 1921

[Закрыть]

Бедность унизительна, если ее допустить до сердца. Борис Пастернак точно ее не осознавал: нарочитая голизна кабинета, несколько книг на полке, единственный костюм на выход, плащ, сапоги для распутицы, чтобы через переделкинское поле под маковки храма или на кладбище. Но у Пастернака кроме самодостаточности на его участке были грядки под картофель. У Бортникова вместо картошки были только божедомовские кошки, которым тоже надо было что-то снести.

«Бедность не порок», – поддакивает Мармеладов, – «бедность, милостивый государь, не порок, это истина. Нищета – порок-с.» Ну что ж, что не было спектаклей, все-таки не полная нищета – выдали же ему один раз материальную помощь по заявлению в целых двадцать пять рублей.

В девяностые годы актер Михаил Кононов торговал на рынке капустой со своего огорода, не желая сниматься в разной дури. Владимир Ивашов – Алеша Скворцов из фильма «Баллада о солдате», устроившись разнорабочим, таскал тачки на стройке.

– Так как же играть датского принца?

– А ты об этом не думай…

И опять совпадение ситуаций. Завадскому в голодные дни на пальто подвязывали кулечки с едой, Бортникову в худые перестроечные верные поклонницы оставляли в подъезде кастрюльки с супом.

После революции у нас повывелись все меценатствующие дамы из породы Тенишевых и фон-Мекк, а как бы подошла Бортникову скошенная мансарда в Париже с видом на Сену, на худой конец, горбатенький домик с мезонином над Окой.

Со смертью главного режиссера в театре закончились роли для Геннадия Бортникова.

В конце 90-х о долгоиграющей отставке Бортникова от сцены заговорили в прессе. Редкими осенними листочками слетали на читателей газетные статьи с красноречивыми заголовками: «Давайте подумаем об актере», «Бортников не за боротом», «Глазами клоуна» в ресторане», «Талант на стороне». «Дети райка» еще тянули руки с букетами к просцениуму, преданная Люся так бы и сидела в первом ряду партера, однако перестроечный экспресс несся вперед без остановок, безжалостно сметая не одну судьбу со своего стального прямо выстроенного маршрута. Судьба, в которую так верил Розов, казалось, забыла одного стареющего юношу на полустанке.

Бьют часы на башне двенадцатым ударом – время принцу превращаться в нищего.

Долгое время он знал два адреса: дом и театр. Теперь, когда он стал не нужен театру, он выходил из дома и шел просто по улице. Дойти до «Carrefour» и повернуть направо или дойти до «Carrefour» и повернуть налево. Акела промахнулся. Исполняя свой сомнамбулический романс, бродил без цели, как перебегает кошка с одной стороны улицы на другую. Кто-то видел его в сквере, кто-то в белом плаще в гастрономе Новый Арбат. Когда он шел в таком состоянии без театра, без любви, то в самом деле был похож на «марионетку с оборванными нитями».

Голос прохожего: «… ему было плохо уже в начале 90-х, как-то я стояла у мехового комиссионного на Пушкинской, ждала кого-то. И вдруг в приближающемся бедно и даже неряшливо одетом высоком человеке, прошедшем мимо магазина, я с удивлением узнала… Звезду театра имени Моссовета, знаменитого Ганса Шнира. Он шел быстро, с отрешенным взглядом, не смотря по сторонам, как будто был в это время в другом мире, как будто шел инопланетянин, настолько он был отрешен… Завернул налево, по направлению к Пушкинской, и исчез из вида».

Теперь две подружки – погружение и отрешенность водили его на привязи по бульварам. Надо было выгуливать сердце. «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти!»

А что, если бы он написал о материальной помощи не в местком, а напрямик Ален Делону. Во-первых, в Париже во время майских гастролей Делон первым пригласил его после спектакля поужинать в ресторане «Бильбоке», потом, у Алена у самого корсиканские корни и, просто симпатизируя, он мог бы выручить земляка. Может быть он уже представлял, как играет с ним на старой сцене театра Сары Бернар в «Сирано» или в пьесе Чехова. Допустим, Делон – Вершинин, Бортников – Тузенбах. Но наш недоученный семинарист не написал в Париж мсье Делону, он даже стеснялся ходить на обеды к Фаине Раневской, а она усиленно его приглашала, стеснялся и все.

И не одна только тень Жерар Филипа промелькнула над крышами Парижа… Тень Сержа Лифаря накрыла Бортникова по возвращении в Москву. Поползли слухи… В театре родные стены еще служили крепким щитом, да и главный Командор, что пока стоял у руля, надежно оберегал от внеочередного отпуска на Лубянке всех членов команды своего Моссоветовского корвета.

Ранняя смерть матери для ребенка – страшный, непоправимый удар, все равно, что сорваться в пропасть. Чувство к той, что призвана защищать любовью, в дальнейшем может обернуться обидой на то, что «подвела», ушла так рано, оставила одного с враждебным внешним миром. Чувство незаслуженной оставленности, одиночества может проявиться импульсом страха, подозрительностью, недоверием ко всем, особенно к женщине. Клубок всех возможных комплексов такой сложной творческой личности уже не распутать, но то, что они были у него в очень большой степени, это очевидно.

Обзавестись семейным укладом, окунуться в быт для Бортникова было равносильно тому, чтобы шагнуть в сумрак закулисья. Он так и не смог ступить за край светового луча прожекторов и софитов, в котором стоял на просцениуме, раздавая себя не столько театральному залу, сколько – пространству до самой дальней звезды. «Я рожден, чтоб целый мир был зритель /Торжества иль гибели моей», – недаром читал он Лермонтова на творческих вечерах. А потом было уже поздно. Он вообще всегда опаздывал в повседневной жизни: опаздывал на репетиции, опаздывал с раздачей дачных участков, именно на нем закончилась очередь. Опоздал приватизировать квартиру. Опоздал найти подругу. В пьесе «Поющие пески» его герой поручик читал стихи об одиноком лебеде. Таким лебедем с печатью непоправимого на сердце он и остался в жизни.

Много лет у него не было ни одной роли в родном театре. Центральное телевидение готово было открыть для него доступ на экран при условии более короткой стрижки и приличного, не яркого пиджака. Но засчитывались приглашения участвовать в поэтических вечерах, выступать в музейных залах, записаться на радио. На радио, которое Бортников считал одним из самых чистых видов искусства, им было сделано около 200 записей, озвучен роман Стендаля «Красное и черное». Казалось, он не сдавался. Пытаясь раздвинуть глухие стены Моссоветовской камеры-обскура, одним из первых со своими спектаклями «Братья и Лиза» А. Казанцева и «Последняя лента Крэппа» С. Беккета проторил тропинку в камерное пространство «Под крышей» и в фойе. Какое-то время вел детские программы на телевидении, выступал в институтах – в последних частенько задаром. Поставил и сыграл в экспериментальном театре «Сфера» пьесу любимого драматурга Эдварда Олби «Случай в зоопарке». «Дело в том, что… Если не получается общение с людьми, надо начинать с чего-то другого. С ЖИВОТНЫХ! … Человек обязательно должен как-то общаться хоть с кем-нибудь. Если не с людьми… так с чем-то другим».[39]39

«Смерть Бесси Смит и другие пьесы». Эдвард Олби. – М.: Прогресс, 1976

[Закрыть]

Параллельно сам пристроил на Птичьем рынке в добрые руки около двухсот кошек, пару дюжин собак и не просто так, а с приданым.

Тем временем сюжет «В дороге» развивался по своему сценарию. На полустанке с названием «Перестройка» на фоне враз открывшихся во все стороны зазывающих указателей: «пойдешь направо – станешь бизнесменом, налево – рэкетиром» на развилке русского перекрестка он никогда не сворачивал с дорожки искусства. Оглядывая пространство, повторял формулу своего друга поэта Г. Поженяна: «Я старомоден, как ботфорт на палубе ракетоносца». В одном из интервью с каким очаровательным простодушием перечислял он новомодные словечки-ярлыки из лексикона лихих 90-х, сдергивая флер со всех этих «кланов Сопрано».

«Рэкет, киллер, рэкетир … Да, ты назови его прямо – мерзавец!»

«А Бог с ним» …, – отмахнулся он как-то на одной встрече – и от вопроса, и от интервьюера, – «тот потенциал, который живет в актере, которого я уважаю, дает право играть королей и принцев. Я никогда не был скалолазом»; точнее, он хотел сказать – всадником.

В пьесе Виктора Розова «С вечера до полудня» есть размышление о таких всадниках, мол, «все мы в детстве хотим вскочить на коня и мчатся на нем к успеху, но некоторые, вскочив на коня, лупят во весь опор, не замечая, куда их лошадь ставит копыта». … «А как же мне не быть честным! Меня всю жизнь учили быть честным».[40]40

«С вечера до полудня». Розов В. С. – М.: ВУОАП, 1970

[Закрыть]

Он навсегда остался верен заповеди своего первого драматурга Виктора Розова: «Нравственность – не только главное богатство человека, но главная радость его существования!» Виктору Сергеевичу самому в юности приходилось месяцами спать в столице на садовых скамейках по бульварам. И еще его крестный сказал почти мистически: «Талант падает с неба».

Да, бедность, осознавал ли он ее? Если и осознавал, то никого не винил. Внутренний свет всякий раз перевешивал наступающую извне тьму. Восклицательный знак в конце ставил Александр Сергеевич Пушкин: «Да, здравствует солнце! Да, скроется тьма!»

Отыграв в театре Советской армии, на свет в окне забегал приятель. Сам он никуда не ходил, писал портреты, лики. Да, это глаза Завадского с вечной грустинкой аристократа-эстета в гуще пролетариата, а это – старческий жалостливый взгляд седой Фуфы. Любил гостей, для себя не готовил. Себе заказал одиночество, глаза – за выпуклыми темными линзами очков.

Виталий Вульф в передаче «Серебряный шар», посвященной актеру, упомянул, что он пробовал пить: «И перья страуса склоненные, / В моем качаются мозгу…».

Это очень верно, что пробовал, но ни вино, ни иной дурман не делали его счастливым, поэтому не задерживались надолго в его ауре. Сцена была его главным наркотиком. Петрарка был беззащитен перед взором Лауры, Данте – перед улыбкой Беатриче. Бортников оказался беззащитен перед театром, который есть чудо. И за это чудо он сносил свое сердце, как сносят башмаки, и расплатился за него своим сердцем… Между тем, минуты складывались в часы, часы в дни, а дальше – недели, месяцы, годы… Еще один творческий вечер в клубе, на котором Бортников читает стихотворение «Старый принц» Александра Галича.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?