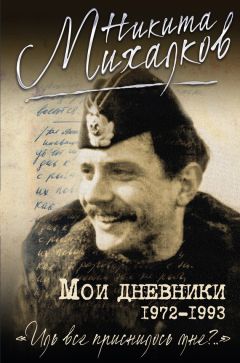

Текст книги "Мои дневники"

Автор книги: Никита Михалков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Прилетели в Елизово. Мне туда переслали из части письма. Через город проехали на Халактырку. Там повстречался еще один экземпляр советского животного. Начальник отдела перевозок. Это – законник. Он узнал, что у нас оружие, и стал его осматривать, потом потребовал сдать патроны. Потом сообщил, что у нас слишком много груза и часть придется оставить. Причем говорил он все это с полуулыбкой, какая бывает у мастера спорта по шахматам, с которым о шахматах спорит профан, никогда их в глаза не видавший и выдающий себя за Ботвинника. Он спорил с нами, вынимая циркуляры, показывая параграфы, листая книги, в которых все было против нас. Я, честно говоря, был готов раскроить его голову телефонным аппаратом. Он словно не понимал, что мы летим не на два дня и не яблоки везем продавать, что наш груз жизненно необходим для трехмесячного перехода.

Никакие аргументы нам не помогли. В итоге оставили там кукули, которые ох как необходимы. Когда теперь их нам пришлют – бог знает.

Прилетели в Усть-Большерецк. Летели самолетом «Ан-2». Холод был адский. Читал письма, хотя пальцы просто-таки примерзали к страничкам. Но дочитал все. Ведь это так приятно – читать письма с материка.

Разместились в самом райкоме, в маленькой комнатушке, все вчетвером. Но вскоре в райкоме взорвался бак, и отопление вышло из строя. По полу текут ручьи, хотя на улице около –30 °C. Потолок крыт линолеумом и начал продавливаться от тяжести воды. Пришлось мне залезть Зорию на плечи и ножом пробивать в потолке дырки, чтобы вода вытекала, а не обвалила потолок.

Он словно не понимал, что мы летим не на два дня и не яблоки везем продавать, что наш груз жизненно необходим для трехмесячного перехода.

Поели. Я пописал письма, и легли спать.

Да, из потерь: Косыгин утопил в сортире фонарик.

27. XI.72

С утра работал. С ненавистью пишу для «Камчатского комсомольца». Презираю себя и все равно продолжаю писать всю эту ложь и фальшь. Но я где-то перепутал числа, и, кажется, сегодня вовсе не 27, а 28 число.

Андрей Арсеньевич Тарковский

Анатолий Солоницын в роли гениального русского художника Андрея Рублева в кинокартине «Андрей Рублев»

Весь день писал безобразие. Вечером пошли смотреть «Рублева». Не знаю почему, но смотрел я эту ленту много раз, а пронзила она меня сегодня. Подавила. Много в ней прекрасного. Но особенно меня затронул покой. В ней есть удивительный профессиональный покой. Он чувствуется во всем. И в монтаже, и в композиции, и в фактуре. В ней особенно. И молоко, и пух летящий. Хотя, конечно, много идет от ума, а не от сердца.

Пришли в райком, где мы живем сейчас, и захотелось выпить, что мы и сделали… Потом я пошел на почту, дал телеграмму Тарковскому.

Хоть и пытался втиснуть мысль и чувство в самые скупые строчки, уверен, столь пространные сообщения отправлялись отсюда не часто. Может быть, никогда.

Вечером пошли смотреть «Руб лева». Не знаю почему, но смотрел я эту ленту много раз, а пронзила она меня сегодня. В ней есть покой.

«Дорогой Андрей! Бог знает где, на краю света, смотрел на наволочке «Рублева». Не знаю почему, но после всех широких экранов, премьер и домов кино, именно здесь эта картина меня потрясла до самой сердцевины. Такая глубина, такой покой, такая всеобъемлющая сущностность, что не могу удержаться, чтобы не отправить тебе эту телеграмму. Обнимаю тебя. Твой Никита».

Ночью разговаривал с «Комсомолкой» – сквозь свисты и стоны эфира, звонки и крики, и сигналы космоса. Все-таки поговорили.

29. XI.72

Ровно месяц мы в походе. Утром поехали в Большерецкий совхоз. Директор – спокойный парень 32 лет. Первый человек, который занимается делом – и именно ему нечем хвастаться. Говорил, что совхоз тяжелый, что плана они не выполняют, что хвастаться тут нечем. Тяжело. Все нужно начинать сначала. Все с нуля. Обронил вскользь, что народ слишком долго обманывали старые директора. Кормили лозунгами и «завтраками», и вот теперь начинать все надо сызнова…

Потом пошли в школу. Там очень милый человек, старый камчадал, учитель труда, Владимир Викторович Степанов, рассказывал много и интересно. Говорит умно, толково, с юмором. Говорит, что рыбу погубили сами, особенно в сталинские времена. Сверху планы присылали. И, безропотно их выполняя, ловили рыбу, а вывозить-то было не на чем. Наловят миллионы центнеров, свалят, засолят, и тухнет она месяцами. Лосось выбран почти полностью.

Раньше, особенно в 1934 году, в реки входила рыба так, что от берега до берега «кишела» вода в несколько ярусов. В течение полутора месяцев и день и ночь шла рыба. Гибла от нехватки кислорода в реке. Можно было пойти за водой и в ведре с водой вместе захватить килограммов пять свежей рыбы. Сказочный был край, богатство адское, но хозяева и по сю пору равнодушны ко всему, так как государство грабит и их, и природу, а раз так, то и у них один выход – грабить!

Должен признать, к ужасу своему, что народ в массе своей тут вообще равнодушен ко многому. То ли социальное его положение предрасполагает к этому, то ли заработки, то ли невероятная удаленность от центра и временность жизни здесь, то ли еще что-то, но – равнодушен, индифферентен.

О рукопожатии: Бывает так, что, когда жмешь руку, неудачно зажимают твои пальцы, этак за кончики. Я лично этого ненавижу. Такое ощущение, что настроился помыться, разделся, включил воду, намок, а помыться не успел – вода кончилась. И вылезаешь, не помывшись, только мокрый… Ну, это к слову.

Вечером выступление.

Вообще, должен сказать, что перед глазами словно постепенно начинает вырисовываться этот полуостров в прошлом. Появляются ответы на вопрос – почему так тих он был и незаметен? У меня есть подозрение, что люди неплохо тут жили, во всяком случае, лучше, чем мужики в России-матушке.

Рыбы навалом, охота – любая, пушнины – сколь хочешь, леса – ради бога. Все есть. И гнуться ни на кого не нужно. Хочешь – ушел в лес, хочешь – вернулся. Так что тут надо бы еще разобраться.

Много заброшенных поселков. Да и повсюду стоят брошенные дома. Люди уезжают. Поселки закрывают из-за нерентабельности, даже дороги ко многим из них уже нет. И хотя в одном из них, к примеру, государство отгрохало огромный холодильник для рыбы, школу, ДК и т. д. – все сейчас брошено. Рыбу-то уничтожили. Ее нет, и в холодильнике хранить нечего. И для рабочих дела нет. Все брошено и стоит, обдуваемое снежными ветрами.

Но недалеко от одного такого поселка, как нам рассказали, до сих пор живет старик. Причем совершенно один. Жена от него давно сбежала… Всю жизнь он живет там. Сам печет хлеб. Света у него нет… Хотелось бы на него посмотреть! Должен быть у него какой-то особый подход к миру, иначе никак не возможно. Надеюсь, все-таки к нему поедем, если районное начальство отпустит, не побоится.

Вечером выступали. Прошло все хорошо. Потом первый секретарь райкома пригласил нас к себе в кабинет. Сидели у него. Он рассказывал о здешней промышленности, да опять-таки рассказ его съехал на то, что многие поселки закрыты и «мертвыми» стоят совершенно. Кичих, в котором есть и холодильник, и школа, хотели сделать зверофермой, но ведомственная бумажная волокита засосала, время ушло, и поселок стал такие приносить убытки, что пришлось его скорей закрыть.

После нашей беседы начальство устроило ужин. Выпили, разговорились. Меня опять занесло. Говорили о Солженицыне, о Сталине, и я сказал, что нельзя критиковать произведение, не дав его читать народу. Второй секретарь ответил мне, что в таком случае нужно печатать и «Майн кампф». Возражение демагогическое… да я вовремя понял, что, споря дальше, только наделаю бед.

Уже здорово подвыпили. Причем мешали всякое говно. Пошли спать в тоскливом ожидании утренней головной боли и маеты.

30. XI.72

Утром поехали в Октябрьский совхоз. Оттуда должны были попробовать добраться до Опалы, того самого заброшенного села, рядом с которым живет дед-отшельник.

Солнце было утром. День ясный. Ехали на газике берегом Охотского моря. Свинцового цвета, оно было тихо, хотя слывет самым коварным морем на Земле. Барашки рождались где-то далеко в море и летели к берегу на волнах прибоя. Огромный пляж с черным песком и снег, сквозь который этот песок проглядывает. По всему побережью остатки японских рыбзаводов. Бочки, выброшенные штормами, бревна, ведра. «Красиво». Пограничник проверил у нас документы, и мы двинулись дальше. Машина то и дело буксовала, и ее приходилось буквально выносить на руках.

– Вы пили?

– Всю жизнь.

– А женщины?

– О-о. Пока работала «машина», стоило жить. Типэр я просто старий эврэй.

Добрались наконец до совхоза. Там же должен был ждать катер, но, как всегда, случилась накладка, которая все сломала.

В кабинете парторга сидело много народа. Мы вошли, и парторг этот, продолжая говорить, стал явно «работать на нас». Речь шла о самодеятельности, которой никто не хочет заниматься. Парторг объяснял, что эти артисты не народные, а «из народа». Тогда кто-то стал объяснять, что какой-то муж пообещал жену убить, если она хоть раз поедет на репетицию. Закончил все это идиотское совещание парторг чугунной фразой: «Народ нужно приучать к культуре!»

Ох, Господи!

Но катера так и не было. Может быть, все это даже продумано было заранее, так как слишком уж спокойно вел себя этот парторг.

Зато была встреча со странным человеком. Это еврей – Соломон Хаймович. Он живет в этих местах с 1923 года, ему 84. Никого у него нет. И не было никогда ни жены, ни детей. Лысый, лопоухий, некрасивый еврей, плохо говорящий по-русски.

В 1904 году Соломон перебрался из Польши в Англию, работал там «в рибной прамишленности». Плавал, потом стал гладильщиком готового платья. Потом отправился в Америку искать отца, который служил где-то клерком. Потом Бельгия, потом Россия. Говорит: «Я много слышал и социалистов, и коммунистов, и монархистов. Они выступали в Лондоне. Все хорошо говорили. Все болели за свой народ. Потом началась Февральская революция, и я решил посмотреть, что же это такое? И приехал… В школе я никогда не учился ни в какой. Нужно было есть хлеб. И английский язык я учил уже в порту. Мне дали прозвище «Чарли». Так как я уехал из Польши, то говорил только по-польски и по-еврейски. Приехал в Англию – все нужно было забывать и учить английский. Потом переехал в Россию – и опять нужно было есть хлеб и все забывать и учить русский. Работал мастером засола, икорным мастером у хозяина». Видимо, он был очень богат. Работяга, умница, ироничен и остроумен.

На вопрос, любил ли он икру, ответил:

– Я бы и типэр не отказался бы.

Чудовищный был бабник! Более всего на свете любил баб. Последний раз с женщиной был в 76 лет. Потом приглашал к себе женщин, и за 50 рублей они раздевались и голые мыли ему пол, а он глядел.

На вопрос, сколько теперь здесь делают икры, он грустно улыбнулся.

– Ми делали с хозяином 900 тысяч тонн, типэр кабынат дэлаит 12 тысяч тонн. И это смэшно и грустно.

– А в чем же дело? – спросил я.

– Слушайте анэкдот. Пришел человек к парэкмахэру и попросил побрыть. Тот брээт, а пэну бросаэт на пол. «Что ви дэлаэтэ? – спрашивает его клээнт. – Зачем?» «Ви знаэте, – отвечает тот, – я все равно завтра уэзжаю». Тогда клээнт встал и пошел помочился в угол. «Эй, ви! – закричал цирулникь. – Ви что?!» «Я уезжаю сегодня», – ответил клээнт.

Так и здэс: все приэзжают на время. Никому ничего не дорого. За мою жизнь с 1934 года здесь сменилось 22 дирэктора.

Риби мало. У хозяина в штате было 7 человек, и ми делали дело, ми работали и трудились.

– Вы пили?

– Всю жизнь.

– Курили?

– Да.

– А женщины?

– О-о. Пока работала «машина», стоило жить. Типэр я просто старий эврэй.

И он расплылся в изумительной улыбке.

Уходя, он сказал, что в Москве хорошо, но когда приезжаешь – негде жить.

И еще:

– Ви знаэтэ, мнэ говорят, что я мэллионэр. Это смэшно. У мэня эсть денги, но до мэллиона долго.

Пошли на рыбзавод. Смотрели производство. Выступали прямо в цехе. Подарили нам ящик консервов.

Обратно ехали уже в темноте. Опять «носили на руках» «газик». Приехали, поужинали. Пошли в кино. «Вид на жительство». Культурно сделанная картина.

1. XII.72

Утром было много неприятных разговоров по телефону. И с Петропавловском, и с Хабаровском, и вообще. Потом плюнул на все, надел лыжи и ушел на охоту. Прошел через взлетное поле аэродрома, а потом все дальше и дальше – в тундру. Погода была изумительная. Солнце ярчайшее, и в синей дымке вулканы, и облака над ними…

Порой проваливался, падал, и жутковато было от того, что один и такие сумасшедшие перед тобой просторы. Но шел быстро, вспотел аж. Ни следов никаких, ни дичи. И, только уже уйдя далеко совсем, в очередной раз провалившись, поднял несколько белых куропаток. Стрельнул для острастки, да промахнулся (впрочем, ничего в этом удивительного нет).

Потом торопился назад. Ждала баня.

Давно не мылись, и баня, тем более русская, черная, мерещилась и снилась, и казалась счастьем. Баня эта личная. Хозяина ее зовут Полиграф Сазонов. Смешной юркий мужичок с бородой, удивительно похожий на отца Григория Мелихова из «Тихого Дона». Сам, кстати, казак. Приехал за нами на своей лошади, заложенной в розвальни. Собрались и поехали.

Банька маленькая, и повернуться невозможно. Топлена густо, хотя пар и сыроват. Пока шли к ней, хозяина звала все дочка, просила, чтобы он скорее шел, мол, случилось что-то. Хозяин отпер баньку и ушел за вениками. Вернулся, говорит: сын пьяный пришел, всех в доме гоняет.

– Сколько ему лет-то?

– Девятнадцать.

Разделись. Холодно в предбаннике, темно, одна свечка горит сквозь пар, который просачивается в щели из парилки. Но сознание того, что через несколько секунд войдешь в это сказочное тепло, пронзало. Наконец…

В самой баньке горела тусклая лампочка. Нам еще нужно было и постираться.

Вчетвером было тесно крайне, но все же поместились. Пол, однако, был холоден, и его срочно обдали горячей водой, от чего сразу пар стал мокрым и горячим.

Стирались, стукаясь мокрыми лбами и задами. А потом парились. Сказочно все это. Банька низкая, мне в рост стоять нельзя. Но все это было радостно и приятно. Потом мылись и опять хлестали себя вениками. От них сразу же в баньке запахло березой и мятой какой-то.

Потом выскакивали на снежок – и обратно на полок.

После мытья зашли к Полиграфу. Был у нас с собой спиртик, и приняты мы были гостями. В семье у него шесть человек детей: четыре девочки и два сына. Девочки очень одна на другую похожи и дурно воспитаны. Точнее, не воспитаны никак.

Жена Полиграфа – ительменка, Галина. После чьей-то свадьбы у нее подбит глаз. Зубов мало, да и те, что есть, – железные. Весела, смешлива и говорит чрезвычайно громко.

В избе нищета полнейшая. Но это та нищета, которая идет не от бедности, а от небрежения к внешним проявлениям жизни. Девочки (одной 11 лет, другой 9) стояли в соседней комнате и крутили на проигрывателе пластинки советских певцов. Одна была в цветастой шляпе. На вопросы не отвечали и все хохотали.

Выпили и супу поели. Полиграф «захорошел», да и Галина с подбитым глазом тоже. Сразу же достали семейные «фотки» и начали их демонстрировать. По характеру и манере поведения Полиграф ужасно похож на Эдика Володарского. Говорит, глаза горят, и все показывает.

Смотрим фотографии. И вот опять я подумал про «Ухова».

(Ухов – один из героев романа «Трава забвения» Валентина Катаева. Когда его, бандита, ведут на расстрел, на известковой стене он царапает гвоздем по пути «УХОВ… УХОВ… УХОВ…», как бы оставляя свой след на Земле. – Современный комментарий автора)

Они показывали «фотки», попутно рассказывая какие-то обрывочные истории их возникновения. Оба хохотали, кричали и смотрели друг на друга, а девочки, которые уже подошли к столу, теперь тоже выискивали себя, тыкали пальцем и кричали: «Это я плачу!», «А это Лидка!»…

Ухов, Ухов, Ухов… Самоутверждение. Что бы ни делало государство для обезличивания – невозможно это вовсе. Какой бы ни была та или иная жизнь, что бы она ни значила для других – для каждого она единственна, исполнена таинствами и непостижимой, неповторимой сказочностью. Смотрит человек на старую фотографию, и столько всплывает в нем такого, что и высказать нельзя. Вот оно – именно то, что и есть плоть и кровь искусства. Вот что должно интересовать художника! В глубь, в глубь характера, в глубь человеческой жизни, в недра ее…

Пьяный уже совсем, Полиграф вез нас домой (в райком партии) на своей лошадке. Вез и шептал мне, что сын пьет и ничего нельзя с ним поделать.

– Он ведь больше всех в семье зарабатывает. 500–600 рублей. Вот и пьет… А потом всех гоняет по дому с топором.

Вечером пришел в райком секретарь – Томилин. Пришел в мороз в одном свитере. Скучно ему: жена в командировке, дочь учится. Сели мы «чаевать» и много выпили спирту. Говорили. Он мужик приятный. Косыгин опять «нарезался»… Легли спать.

2. XII.72

Утром пошли на охоту. Два парня, Петя и Витя, меня взяли с собой. Смешно. Приходится ходить на лыжах не в ботинках или валенках, а в болотных сапогах. Реки здесь не замерзают из-за множества ключей. И вот идешь по снегу на лыжах, потом, когда доходишь до реки, снимаешь лыжи, раскатываешь сапоги и дальше вброд – по ледяной реке. Страшно и приятно.

Жилище камчадала

День опять был изумительный, красоты такой никогда я не видел. Хоть и не было зверя, но следов масса, а это уже волнует охотничью душу. Ну и приключения были. Петя, хоть и мастер спорта по лыжам, умудрился все-таки одну лыжу сломать. И бежал 15 верст на обломке, но как бежал! Вот уж русский характер. Потом он же вдобавок еще провалился под лед. Но вылез молниеносно.

По рекам, в тех местах, где их схватило льдом, ходить жутковато. Лед «дышит» – и в проталинах булькает вода, и трещит он далеко впереди тебя и сзади.

Пили спирт на берегу, а потом и «Кубанскую». Почти темно уже было. На обратном пути прихватило мне палец на руке и три пальца на ногах. Испугался здорово. Тер снегом и махал для притока крови рукой так, что она чуть не оторвалась. А мороз все крепчал. Но ничего, добежали. Витя отдал мне свои рукавицы. Помогло это здорово, конечно.

Петя, хоть и мастер спорта по лыжам, умудрился все-таки одну лыжу сломать. И бежал 15 верст на обломке, но как бежал! Вот уж русский характер.

Домой пришел. Никого. Все в кино. Выпил с мороза маленько и пошел смотреть 2-ю серию «Рублева». Опять взволновала меня эта лента. Талантливо!..

Пришли ребята, начали мариновать мясо, а я сел за дневник.

* * *

Смешную фразу сказал Витя. Его хотели заставить работать на каком-то кране подъемном, а он все отказывался и так наконец сказал:

– Что вы, товарищи, мне нельзя. Я не могу. Какой там кран. На жену залезешь, и то голова кружится.

* * *

И еще вспомнил. Когда мы только приехали, наводнение в райкоме было (это когда бак взорвался). И прежде чем я на плечах у Зория начал ножом протыкать потолок, инструктор райкома делал это острием древка районного знамени.

3. XII.72

Утром проснулись от холода. Адская холодина была ночью. Я «дуба врезал» по-страшному. На этот день была назначена замечательная акция: Томилин вызвал Зория на соревнование по делению шашлыков.

Словом, страшный вышел «надирон». Семь человек выпили шесть бутылок спирта! Шашлык Балаяна был изумителен, впрочем, как и всегда. Томилин проиграл, сам это признал и уже ел только наш.

Ой, мамочки! Что я говорил изумленному пьяному секретарю! И про власть, и про Максима Горького, и про всю нашу жизнь и нищету. Проснулся утром в ужасе.

А дома снова сели «продолжать», и нарезался я ужасно. Ой, мамочки! Что я говорил изумленному пьяному секретарю! О-о-о-о-о! И про власть, и про Максима Горького, и про всю нашу жизнь и нищету. Проснулся утром в ужасе.

Хотя вечером казалось – спать я пошел сразу, как только почувствовал, что пора. Значит, уже стало заносить. Так со мной бывает редко. Дурно и нехорошо…

Володя опять, как всегда, хулиганил. С нами был вчера начальник милиции. Приехал на милицейской «канарейке». Володя уже плохо мог говорить и ходить, и его хотели закрыть в эту канарейку. Но, как только он понял, что его хотят упрятать в милицейскую машину, бросился бежать. А когда его поймали, плакал и вырывался.

Когда же протрезвел, рассказал веселую историю про коряка и ительмена. Два старика – коряк и ительмен – в больнице. Друг друга не понимают, а по-русски оба не говорят. И вот говорят друг с другом каждый на своем языке и хохочут с утра до вечера. А потом сшили себе из больничных одеял кукули и спали в них.

4. XII.72

«Головонька бо-бо, денежки тю-тю». Плохо мне. С тоской вспоминаю, что я вечером наговорил. Должны были лететь в Соболево. Но сильный северный ветер, и все самолеты – на земле. Хотя и ясно, но страшно ветрено.

Порою застываешь на месте, вспоминая дом. Причем воспоминания отнюдь не стройны. Обрывочны, но удивительно ярки. То какой-нибудь пейзаж встанет перед глазами, то чье-то лицо, то ощущение знакомое, волнующее. Гоню от себя все эти мысли, гоню, чтоб не мучили. О женщинах вообще и не думаю. Но, если и вспомнится вдруг кто, все кажутся такими замечательными, милыми…

Помучился же я похмельем. Потом пришел Томилин. Я-то думал, он все, что я наговорил, «намотал на ус». Но секретарь был мил, улыбчив, и, кажется, все обошлось. Вообще, парень он симпатичный, хотя и партийный до мозга кости. Но из тех, что делают дело. Работают, а не занимаются накоплением политического капитала. Этот – работяга. Делает он много для района, серьезно работает, хотя точка зрения его на жизнь совершенно советская. Молчалив, обаятелен и серьезен. Общаться с ним приятно. И еще что хорошо – чувствуется его рука во всем. И порядок в районе отличный. Люди его любят и уважают!

Пообедали в столовой. Вернулись – холод в райкоме страшный (видно, перехвалил я Томилина). Сел читать.

Дочитал ужаснейший роман писателя Мордовцева. Чудовищно сентиментальное говно.

Вечером было «падение» – прямо в райкоме, с дежурной по райкому. Довольно все было пошло. Подробности в устном пересказе.

6. XII.72

Сегодня день «Сталинской» конституции, которая с такой последовательностью и упорством укрепляет и развивает демократию в нашей стране.

Опять день ясный, но улететь не удалось. В Питере (имеется в виду Петропавловск-на-Камчатке. – Современный комментарий автора) ветер 25 м/сек. Никто не летает. Сел работать. Вернее, не работать, а переписывать из «Летописи комсомольских дел» все, что написано там о районе. Работа невероятно противная, я бы даже сказал, унизительная.

Сделал! Пошли в кино. (Уже сильно начинаем отставать от нашего графика.) Смотрели «Зеленые цепочки». Грамотно сделанная картина.

Когда возвращались, увидел в голубоватом соцветии заката и снега маленький хуторок. Он расположен был на склоне, и что придавало ему особенную красоту – то, что смотрел я на него тоже со склона, который был выше того, на котором стоял хуторок. Был хуторок огорожен забором, и линия этого забора несколько ломана… Это для «станции» (Имеется в виду станция для предстоящих съемок фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», объекты для которого я начинал обдумывать еще до службы на Камчатке. – Современный комментарий автора).

Вечером произошло вновь «падение». Ох!.. Но и это не для бумаги.

Уже поздно ночью пришел Томилин. Привез из города пиво и яблоки. Видимо, он нас полюбил. Чувствуется, ему тесно здесь. Ему боя хочется, споров, дела настоящего, вот он к нам и привязался. Милый он мужик.

Вечером писал письмо Андрону. До этого от него получил телеграмму. Лег спать совсем уже поздно.

7. XII.72

Пуржит. Значит, опять не улетим никуда. Дописывал безобразный свой материал, который нужно отправлять в «Камчатский комсомолец». Все очень это унизительно.

Приехали артисты ансамбля «Джигиты ритма». Из Орджоникидзе. Узнаю братьев-артистов (в столовой встретились). Малограмотные снобы. В таких местах, как Усть-Большерецк, да и вообще Камчатка, они ведут себя надменно-снисходительно и глупо крайне. Мне все это знакомо. Они совершенно убеждены, что здесь, «черт-те где», живут нищие аборигены. Ох, как они недооценивают этот народ! Да и народ вообще. А везде люди живут. И везде у них жизнь – полная и особая, единственная.

Днем сел читать Бурсова «Личность Достоевского». И опять просто пронзило меня прикосновение к миру этого писателя, этого человека. Как он изумительно сказал о Гоголе, что кончился тот потому, что за гениальным смехом потерял идеал!.. Какая же он, Федор Михайлович, – мятущаяся, сумасшедше ортодоксальная личность. Да, немало в нем спорного, но все, во что он верит, все это горячо искренне. Потому он и к идейным противникам относился уважительно, если убеждения их были искренни. Издевался над насилием и узурпаторством, террором над мыслью, ее свободой.

Газета «Камчатский комсомолец» тех лет

Все через «Я». Только то, что для художника есть суть его жизни, какого-то этапа ее, суть его мыслей и чувств, – только об этом может он говорить, и это должно становиться предметом его искусства. Дело не в фабуле, а в позиции, в сути того, о чем художник говорит.

Вообще личность эта меня поражает – одновременно вдохновляет и цепенит. Столько чувствую я близкого, волнующего меня. А темперамент его, то есть чему невозможно подражать, захватывает меня и держит во власти, и корежит, и не отпускает.

Бурсов – молодец. Умница. Серьезный и смелый литератор.

Бардак в нашей комнате был уже такой, что даже страшно было его трогать.

Вечером решили пойти на концерт этих самых «Джигитов ритма». Смешно, конечно, но приятно. Вообще, район этот полон сюрреалистических моментов. Начиная с пробивания потолка знаменем и кончая данным вечером. Да что далеко ходить: мы решили поужинать перед концертом дома, сделать шашлык, но Володя, у которого был ключ от кабинета секретаря райкома комсомола, где находилось ведро с мясом, отправился куда-то гулять. Но есть хотелось, и я взялся залезть в этот кабинет через форточку. И залез! Странная была, видимо, сцена со стороны: в ночи из кабинета Первого секретаря райкома ВЛКСМ вылезает человек с ведром.

Потом были на концерте. Тоже все в том же духе. Народ ломится. Простодушный поселочек Усть-Большерецк. Артисты же всем своим видом претендуют на публику не менее квалифицированную, чем в «Олимпии».

Девочки из поселка – из-под платков и лисьих шапок торчат приклеенные длинные ресницы. И «Джигиты ритма» из Орджоникидзе – ансамбль, в котором все джигиты из евреев. Все это такое сюрреалистическое соединение масштабов! Вообще – страна сюра.

Видимо, только здесь, в наших просторах, при завуалированном, но фактическом неравенстве (это при внешней-то видимости равноправия) возможно уживание всего вместе. Причем всего того, что по всем законам уживаться не должно!

А эти девочки в залах РДК! Они ж по всей стране. В резиновых сапогах и в пуховых платочках, с приклеенными ресницами и с жаждой всего на свете! Все, что хочешь, будут слушать и смотреть, только давай. А потом обсуждение всего того, что увидали, а утром за лопату и – до синих кругов упираться.

Нет, «Джигиты» эти – ничего.

Кончился вечер вообще странно. До двух часов ночи в районном отделении милиции мы с начальником, голые по пояс, до потери сознания играли в пинг-понг на патроны. Полный сыр! Мат стоит, шарик стучит. Азарт, крики. Кто сидел в КПЗ – представляю, что они там думали.

Какой-то бред происходил и дома (то бишь в райкоме): Зорий ходил по коридорам комитета партии в голубых с начесом кальсонах с ведром в руках и что-то искал. Бардак в нашей комнате был уже такой, что даже страшно было его трогать. Мы уже должны бы жить, как те цыгане, которые между собой советуются: «Ну, что, этих детей вымоем или новых сделаем?»

И какой-то идиотский хохот стоял все это время. Притом юмор тоже сырный.

Лег спать и долго не мог уснуть, как-то разнервничался. Но уснул наконец.

8. XII.72

Встал. Погоды пока нет. Ждем. Может, будет. Но так ее и не было. Решили ехать машиной до города, а уж там самолетом до Тигиля.

Собрались. Все время мучает меня Достоевский (даже если давно отложил книгу, занялся чем-то бытовым). Как же он пронзает вечностью вопросов, которые ставит, общечеловечностью их! Это соотношение вечного с временным, личности с Вселенной, бесконечности с концом. Это соединение масштабов – миг жизни и триллионнолетие звезды. Это попытка вместить в себя окружающий мир. В муках, в борьбе, в сомнениях вырастить и выразить свой мир, соотнеся его с Вселенной. И, наконец, это Вера. Вера и неверие, отчаяние и надежда, день и ночь бесконечной души человеческой. Страдание и радость борьбы духа с плотью…

…Погрузились и поехали. Двигались, в общем, нормально, но уже при подъезде к городу началась пурга, которая усиливалась с каждой минутой, и вскоре белая стена снега, несомого ураганным ветром, встала перед нами.

Федор Михайлович Достоевский

Добрались с трудом до Елизово. Ну, естественно, никакого разговора о самолете и быть не могло. Пурга. Начальник Елизовского летного отряда по лицу – веселый гангстер. Хохотун огромного роста, с горбатым носом и очень коротко стриженной головой, только спереди зачесанный чубчик. Лет ему примерно 45.

Решили ехать в город тайно и там хоть по-человечески помыться у Зория на квартире. К тому времени пурга стала просто ужасной. Ехали со скоростью 30 км/час. Но даже на такой скорости чуть не попали в большую аварию. Спасло нас только то, что идущая навстречу большая машина была от нас на приличном расстоянии. Нас вынесло на другую сторону, но потом так же вернуло обратно, когда мимо пролетел уже автобус «Экспресс».

27 км мы ехали 1 час 40 минут. Но все же доехали. Дом, дом!.. Какой бы он ни был, это дом. Растопили ящиками камин, титан. Зорий жарил мясо. И все это было блаженство сплошное. Теплый сортир, телефон (хоть и не работающий), чай, спирт… Голод, разжигаемый запахом шашлыка. А по телевизору Ю. Чулюкин на полном серьезе показывает многосерийную х…вину про прерии, про Америку и Аляску, про Хаджи Мурата, который стал ковбоем. И ведь главное-то, что сделано все это без тени иронии и юмора, да и бездарно все отменно. Но смотреть даже такое сквозь утоляемый голод, теплый сортир, спирт и шашлык вполне приятно. А потом мытье. Сказать по чести, растопить титан было очень трудно, так как пурга, что мела на улице, задувала все подлейшим образом. Только растопишь, а тут как задует – и весь дым сквозь щели тащит в комнату. Замучились, но все же растопили… Шампунь! Гимн шампуню!

Стали укладываться. На полу, на вытертых шкурах. Постелились. Володя (как всегда, после легкого подпития) рассказал, сам того не замечая, трогательную историю:

– Я молодой был и влюбился в артистку из театра. Напился. И думаю, как же мне ей понравиться? И придумал. Дождался, пока кончился спектакль и артисты стали выходить. И, чтоб привлечь ее внимание, упал в грязную яму. Как был, в плаще, костюме и в очках, упал в яму и лежу. А они прошли мимо. Я так расстроился, что не стал вставать и уснул в этой яме. Утром подобрала милиция и отправила в вытрезвитель, и штраф заставили платить, и на работу написали, и вообще много бед мне любовь эта принесла.