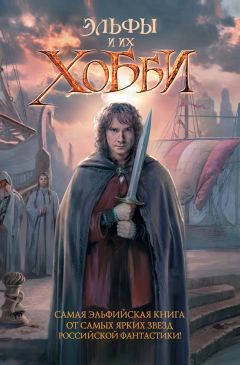

Текст книги "Эльфы и их хобби (сборник)"

Автор книги: Олег Дивов

Жанр: Книги про волшебников, Фэнтези

Возрастные ограничения: +6

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

– Почему? Она просила, чтобы я ее похоронил, как положено, и я похоронил. Вырыл яму, настелил туда папоротника. Цветов. Она любит цветы. А на холмике выложил крест из щепочек.

Значит, он не нечистая сила. Нечистая сила от креста бежит, как от огня, всем известно. Но вот не хотела же старуха его крестить…

– Она говорит, все хорошо, – сказал эльфенок. – Говорит, я все правильно сделал.

– То есть… как, говорит? – осторожно спросила Ганка. Отец, наверное, уже злится, да и братья злятся, что ее, Ганки нет, и яиц свежих нет, и сыра. Но эльфов нельзя сердить, это всем известно. Пускай лучше сам уйдет.

– Она раньше часто приходила, – сказал эльфенок, как во сне. Глаза его расширились и стали совсем зелеными – в них отражалась прошитая солнцем листва… Придет, станет на пороге… Или сидит в углу – я оборачиваюсь, смотрю, а она сидит. Что ты меня похоронил по-людски, это хорошо, говорит, мы все равно вместе. Правда, – он вздохнул, – в последнее время реже приходит. Она так и сказала – я потом уйду… мы всегда уходим… далеко. Просто еще немного с тобой побуду, чтобы тебе одиноко не было. Она хотела, чтобы я не забывал человечью речь, так она говорила. Я все ей рассказывал. Все, что видел.

Может, эльфенок и не виноват, подумала Ганка. Это же Федора, всем известно, что она была ведьмой, а у них все не так, как у людей.

– Но как делать сыр, она так и не сказала, – сокрушенно покачал головой эльфенок, – я уж спрашивал-спрашивал, а она молчит, и все. Я сам попробовал, но ничего не вышло. Может, это потому, что козочка уже старенькая. Мало молока… А я так скучаю по сыру.

– Я принесу еще сыру, – торопливо сказала Ганка. Мало ли, вдруг порчу наведет. Лучше пускай ее отпустит добром.

– Когда? Завтра? – эльфенок был явно не в ладах со временем. Или с памятью. Ганка не удивилась, эльфы живут одним мигом, но этот миг длится вечно, это все знают.

– Нет, – терпеливо сказала она, – через… пять дней. Вот солнце видишь? Оно закатится, потом еще раз. Потом еще раз. И еще два раза. Вот, пальцы загибай, – и она для верности сама загнула ему по очереди грязные худые пальцы. Он не противился. – Вот видишь? Раз, два, три. Четыре, пять… И я принесу сыр. Понял?

– Понял, – сказал он и вскочил с коряжки. Он был такой худой, что казался полупрозрачным, и сливался с солнечными пятнами, с ветками, зеленью и тенью – словно растворялся в них…

– Погоди! – Ганка тоже встала, солидно оправляя юбку и делая вид, что занята только этим, а спрашивает так, мимоходом, – а как тебя зовут?

Эльфы не любят говорить, как их зовут на самом деле, но если выведать имя, можно получить над эльфом большую власть.

Эльфенок пошевелился и снова стал хорошо различим, словно бы вернулся из мира теней в мир людей…

– Желто-красный листик дуба, который оторвался от родной ветки, – сказал он с некоторой даже гордостью. – Красиво, правда? Я сам придумал.

– Немножко длинно, – сказала Ганка, – хотя, конечно, красиво, – поспешно добавила она, чтобы эльфенок не рассердился. Листик тоже неплохо звучит – это ведь почти то же самое, только немножко короче. Я буду тебя называть Листик.

Эльфенок явно не хотел сказать ей свое настоящее имя, а значит, он на самом деле гораздо хитрее, чем кажется. На всякий случай она тоже попробовала схитрить.

– А как тебя называла Федора? Как-то же она тебя называла!

– Солнышко. Она называла меня – Солнышко, – сказал он, отступил в тень и пропал.

* * *

Эльфенок и вправду не принес удачи – отец ворчал, что она запоздала, потому что любил есть кулеш как раз с козьим сыром, а тут не дождался и схарчил так, и кулеш показался ему невкусным. На куренной работе мужики всегда голодные, это Ганка знала, потому что приходится ворочать тяжелые бревна… Правда, и неудачи эльфенок не принес – отец мог и по уху заехать, но ведь не заехал же… И про эльфенка она ни отцу, ни братьям не рассказала, хотя и сама не знала, почему. Может, потому, что ей, Ганке, хотелось иметь свою собственную тайную жизнь – а какую такую тайную жизнь можно иметь, если спишь вповалку на лавке с сопливыми младшими братьями?

Углежоги уж никак не похожи на эльфов, но у них тоже есть своя магия, и у землеробов есть, и когда и те и другие посылают небу свои чаяния сообща, то оно может и снизойти: весь месяц серпень стояла погода жаркая и сухая, деревья шелестели сухой листвой, и сухие грозы швырялись зарницами за далеким окоемом, истыканным зубчатыми горами… Но какие бы зарницы там не вспыхивали ночами, до Зеленого Кута не долетала ни одна, и Ганка ходила на куренную поляну по тихому, теплому пахнущему смолой лесу, который словно бы чуял, что когда-нибудь придет зима и все замрет в стылом бесцветном сне, и старался как бы набраться солнца и золотого ленивого счастья впрок… Даже дикие звери в это время в мире с людьми, потому что в лесу вызревают грибы, ягоды и орехи, и немеряно плодятся муравьи и лесные мыши, а что бы там ни говорили, волк охотнее охотится за мышами, чем за оленями, или, скажем, деревенскими девушками с сильными руками и ногами и крикливой глоткой.

В этом золотистом лесу с перемещающимися тонкими столбиками бьющего сквозь листву света Ганка не раз встречала своего эльфенка и даже перестала его побаиваться, поскольку, хотя он и некрещеная тварь и лесная нечисть, а все же когда видишь кого-то чаще, чем раз в год, как-то привыкаешь… Она таскала ему сыр и свежевыпеченный хлеб (понемногу, чтобы никто не хватился) и однажды даже притащила ему старые холщовые портки своего брата (дело отчаянное, поскольку, если бы дома узнали, что портки стащила Ганка, то ей могли и по затылку настучать – портки, даже старые, на дороге не валяются, понятное дело). Но эльфенок хотя портки и взял и даже поблагодарил, смотрел на них с некоторой опаской, и надевать не стал, сказав, ему и так хорошо. Но к зиме, сказал, может, и попробует, зимой холодно.

– Как ты узнаешь, что я иду? – спросила она как-то. Эльфенок каждый раз встречал ее на одном и том же месте: на тропинке, бесшумно выходя из-за зарослей лещины, где уже золотились покрытые пушком лесные орехи, – чуешь, что ли?

Нос у эльфенка был короткий, прямой, но эльфенок умел им шевелить, точно заяц… Он и ушами умел шевелить – Ганка видела. И ушки у него были нелюдские, остренькие. Он попробовал и Ганку научить шевелить ушами, но у нее не получилось. Хотя кое-кто в Зеленом Куте умел, например, Маринка умела, хотя эльфийского ничего в ней не было.

– Вижу во сне, – на этот раз на макушке эльфенка топорщились во все стороны колоски диких злаков, чуть прихваченные по краям желтизной дубовые листья и шишечки хмеля. Это означало, что скоро будет осень, подумала Ганка, а потом и зима, и батька с братьями закроют поддуваленки, и куча догорит, и они отвалят ее и запрягут Гнедка, и повезут домой телеги черного угля, и сложат за поленницей, и будут мыться в лохани, покрякивая и ухая, и все в хате будет как бы в мелком черном порошке, потому что уголь будет сыпаться отовсюду – с братьевых кожушков, из отцовских волос, даже из портков… И как это эльфенок не мерзнет в холодном зимнем лесу?

– Это как? Ты, когда просыпаешься, помнишь свои сны? – Самой Ганке снилось много чего, но к утру от сновидений оставались какие-то невнятные обрывки. Чаще всего ей вспоминалось, что она как бы потеряла вес и летает над красными и золотыми кронами зеленокутского леса, усилием мышц меняя скорость и угол полета; один раз она повернулась так неловко, что начала терять высоту и задела за верхние ветки, отчего те закачались, как если бы на них села птица.

Она до сих помнила, как ветки оцарапали ей кожу, и когда проснулась, на теле и впрямь были царапины, хотя, возможно, просто расчесы от блошиных укусов.

– Это не когда спишь, – эльфенок подумал и босой ногой почесал за ухом, при этом хитро и как бы хвастливо поглядывая искоса на Ганку, потому что она так не умела, – это другие сны. Это когда сидишь вот так… – Он вдруг широко открыл свои зеленющие глаза и замер, уставившись в никуда. Лицо у него сделалось совсем никакое, и Ганке стало страшно. Тем более что как-то вдруг сразу набежали мягкие, как овечья шерсть, сероватые тучи, и свет в лесу посерел и поблек, и что-то такое пошло, пошло над кронами деревьев, словно их щекотали невидимым перышком, и несколько желтых листьев закружилось в воздухе, и один из них упал Ганке на рукав и пополз, точно жук какой…

Она испуганно смела листок ладонью.

Потом толкнула эльфенка в бок. Он сидел на коряжке (это как-то незаметно сделалась их любимая коряжка), неподвижно, таращась в пустоту, потом вдруг начал дрожать мелкой дрожью, гусиная кожа выступила на плечах, на торчащих ключицах, на голой костлявой груди, а он даже и не заметил, и как Ганка его толкнула, тоже не заметил. Тогда она двинула его еще раз, кулаком, и эльфенок, потеряв равновесие, чуть не свалился с коряжки, вздрогнул, выпрямился и заморгал глазами.

– Ты чего? – Ганка прерывисто вздохнула.

– Ничего, – он потер глаза ладонью – ладонь у него была в царапинах и ссадинах, но пальцы длинные, красивые, и ногти красивые, хотя и обломанные, и в заусенцах. Это потому, что он эльф, эльфы все такие, словно чистое серебро или господское сверкающее стекло, грязь к ним не липнет.

– Ну и что тебе снилось? – Ганке было вместе и страшно, и любопытно.

– Горы… – сказал эльфенок, – я видел горы. Близко-близко. Они черные и холодные. И там, в горах… – Он зажмурился и потряс головой.

– Что? – шепотом спросила Ганка.

– Что-то страшное. Очень страшное. Рычит.

– Что? – повторила Ганка.

– Не знаю. Я видел только тень. Тень на склоне горы. Огромная, черней, чем гора. И она шевелится, эта тень. И у меня вот тут… вот тут – он приложил бледную в цыпках руку к худым ребрам, – замирает, но я понимаю, должен сделать что-то. Что-то очень важное. Что?

– Что? – шепотом повторила Ганка.

– Не знаю. Что-то. – Он встряхнулся и вновь засверкал своими зелеными глазищами. – А, потом досню!

Ганка подумала, что он стал бойчей болтать по-людски, наверное, потому, что перенимает у нее, у Ганки; похоже, пока его обучала покойница Федора, дело не так-то хорошо шло… И то, чему толковому может научить покойница?

– Не забоишься? – спросила она на всякий случай.

Он поджал губы, поразмыслил немного и покачал головой:

– Нет. Наверное, нет. Должен доснить. Если правильно видеть сон, можно узнать, что будет, знаешь? Надо только… как бы отпускать себя, ты становишься… ну, везде… и потом страшно, что не соберешь себя обратно, но если это что-то важное… я чувствую, что важное. Там, наверху, лед. Много. И тучи. И звезды. Так сияют, аж глазам больно. Они отражаются в ледяных потоках. И огни, такие огни… В черноте, в скалах, в пещерах – огни.

– Это ледяные девки, – Ганка продолжала говорить шепотом, словно горы вдруг стронулись с места и двинулись на них, чтобы окружить плотным кольцом, – они жгут огни, чтобы приманивать путников… Если кто заблудился.

– Ледяных девок я не видел.

– Их и нельзя видеть. Кто их видит, у того они забирают разум. И сердце делается как кусок льда. Когда старый Михась, он тогда еще не старым был, искал по горам овцу, он видел ледяную девку. Она сидела у горного ручья и расчесывала волосы. Белые-белые. Как лен… И он позвал ее, и она к нему подошла и поцеловала в лоб, и он… губы у нее были как лед и этот лед проник до самого сердца и он вроде как тронулся умом…

– Наверное, он ей просто не понравился, – сказал эльфенок, и глаза его сделались совсем зелеными, как стеклянные бусины, которые батька привез как-то с ярмарки (были там в низке еще и красные бусины, они Ганке больше нравились), – вот я бы ей понравился. Я бы подарил ей венок, и сказал бы ей, какая она красивая, и она бы не стала ворожить.

– Тьху ты, – на всякий случай сказала Ганка.

– Красивей, чем ты, – безжалостно добавил эльфенок. – У тебя дурацкие черные глаза. И волосы как в саже… И ноги тощие. И нос длинный.

Ганке стало обидно. Она вскочила с коряжки и уперла руки в бока.

– Ах ты… нечисть пузатая. Не буду больше носить тебе сыр! На себя посмотри… Вот уродец, а еще тоже мне…

Эльфенок, противно хихикая, отпрыгнул в орешник и теперь выглядывал из-за ветвей.

– Ох, как страшно! Ох, напугала! Вот заколдую тебя, превращу в жабу! Прыг-скок!

Он показал ладошкой, как скачет жаба. Получилось похоже. Ганка не удержавшись, фыркнула. На эльфенка нельзя было долго сердиться. Все равно, что сердиться на ветер или мимолетный теплый дождик…

* * *

– Ганка!

Ганка спустила на пол босые ноги, осторожно, чтобы не разбудить сопевших рядом меньших. Пол был холодным, и на нем лежал мутный квадратик лунного света.

– Ганка!

Она накинула кожушок и вышла на двор, отпихнув сунувшуюся было под ноги кошку.

Эльфенок стоял у окошка, но она заметила его только когда он пошевелился – он обладал потрясающим умением растворяться в пятнах тени и света, что днем, что сейчас, ночью. Огромная багряная луна стояла над зубчатыми елями, края ее были чуть размыты, но все равно видно было, как там, на дальних, залитых кровью лунных полях, брат убивает брата. Люди рождаются и помирают, вдруг подумала Ганка, а там, на луне, брат все держит брата на вилах…

– Ты чего?

Она ни разу не видела, чтобы эльфенок приходил в Зеленый Кут. Впрочем, кто тогда выпивает по ночам плошки с молочком?

– Я хотел чтобы опять… увидеть во сне горы, – эльфенок передернул острыми плечами, – узнать, что там такое, страшное… Но вместо этого… знаешь, Ганка, что я увидел?

– Откуда? – Ганка почесала одной босой ногой другую, потому что хотя ночь была теплая и даже душная, она вдруг ощутила, как вокруг ног обвился, точно лента, холодный воздух.

– Там, на поляне… где твои отец и братья жгут деревья. Ох, Ганка… Они ходят вокруг кучи, а куча дымит, а он по ней ходит и чем-то колотит. Зачем ходит? Зачем колотит?

– Это называется жигаль, – пояснила Ганка. – Это Роман, он жигаль, ходит по куче и колотит ее пестом, смотрит, не прогорело ли где… И батя говорит, это самое опасное, потому как можно провалиться внутрь, а там уж не выберешься, такая тяга, все гудит аж…

– Он провалился, Ганка. Мне снилось, что он провалился.

Ганка изо всех сил толкнула его в плечо – это было все равно, что толкать лунный свет, так быстро отскочил эльфенок.

– Ты, нечисть, ты все врешь! Нарочно врешь!

– Нет, Ганка, нет, я не вру, я же видел! Там, с той стороны еще кривая сосна растет… У нее ветки черные стали от жара и иглы осыпались. И он стоял там, и ударил этой штукой… пестом? И раз – и его нет… И такой столб искр и пепла, а потом фффух – огонь! И он так кричал, Ганка, так страшно кричал…

Ганка вытерла нос ладонью.

– Роман сгорел?

Роман, самый черный, самый злой, самый кривоногий, самый ловкий, самый быстрый из братьев, – и самый добрый к ней, к Ганке.

– Нет, Ганка, нет! – теперь эльфенок был рядом, и гладил ее плечо, с которого сполз кожушок, – он живой!

– Что ты тогда мелешь, дурень? – она прерывисто вздохнула, ночная тишина вкруг них с эльфенком заколебалась, пошла кольцами, точно озерная темная вода вкруг брошенного осторожной рукой камня.

– Когда снится… это только будет, Ганка, только будет.

А может, и не будет. Знаешь, так тоже бывало – снится, что дерево падает, и прямо на меня, и я тогда… просто не иду по той тропинке, и это дерево, Ганка, оно падает, но меня там нет… Меня там нет… А дерево падает, понимаешь?

Ганка поглядела на свои босые ноги. Они серебрились в лунном свете, словно у паненки какой…

– Сейчас, – сказала она, – только чоботы надену.

* * *

Зеленый Кут с пригорка походил на сбившееся в кучу стадо – черные низкие хатки, крытые соломой и гонтом, словно бы скребли небо мохнатыми спинками; луна зашла, оставив дальнее розовое сияние за дальним лесом, и теперь было видно, сколько звезд высыпало в небе. Соляной Шлях тек в нем, словно река, с водоворотами и омутами, и на берегу этой яростной реки пылал точно маленький костер Волосожар… Только над Горганами звезд не было – их пожрали темные тучи, из которых шел свой самосветящийся сухой огонь – бесшумные красноватые вспышки. Они делались все ярче, постепенно красной полосой охватывая хребты гор, словно там, разлегшись на горных пиках, извивался и пульсировал огромный огненный змей.

– Видишь, там? – шепотом сказала Ганка.

– Чего? – лица эльфенка почти и видно не было, зато глаза светились плоским зеленым огнем, Ганке аж страшно стало.

– Огненный змей вылупился. К солдатке полетит. Когда чоловик на войну ушел, а солдатке одиноко, она ворочается на перине, жарко ей, томится… и тогда к ней прилетает огненный змей. Ублажать ее. Принимает образ ее чоловика и шасть на перину… А она, дурочка, и не понимает, что это змей, ласкает его всю ночь – так он умеет глаза отвести. А утром, как займется, он шасть в окно…

– Ты сама видала? – с сомнением спросил эльфенок.

– Неа, – она покачала головой, – у нас всех, кого на войну брали, все вернулись. Повезло. Батька говорил, это потому, что мы с лесом срослись, а лес своих всегда обратно зовет. Даже дядьку Влодко, которого убили. Он так и вернулся – мертвый.

В темноте она то ли увидела, то ли почуяла, как эльфенок кивает… Ему это было не дивно – недаром мертвая Федора приходила учить его уму-разуму, правда, все реже.

Ночь и сама дышала точно черная, огненная клеть углежога – из невидимого гигантского поддувала тянуло скрытным сухим неутихающим жаром, и только когда они с эльфенком вошли под кроны леса, холодные воздушные ленты вновь обвились вкруг Ганкиных ног.

И ночной лес был чужим – словно бы тропинки, по которым Ганка ходила днем, уползли, как змеи, куда-то в овраги и под коряги. Наверное, они на самом деле живые, а днем только притворяются, что лежат на месте; Ганка бы и заблудилась из-за хитрости вредных тропок, но эльфенок держал ее за запястье своими цепкими худыми пальцами, так крепко, что ногти врезались Ганке в кожу, наверное, царапины останутся…

Ночной лес был полон звуков – шуршание палой листвы, топот маленьких ножек, фырканье, писк, шорох крыльев, чье-то далекое «угу-гу», треск веток, когда что-то большое и черное упало на них, и осталось сидеть, раскачиваясь черным пятном темноты на фоне подсвеченного неба… И везде – глаза: зеленые и красные огоньки, перебегающие, а то и перелетающие с места на место. А то, что она приняла за два особенно ярких глаза, вдруг закружилось, разлетелось в разные стороны, и к ним присоединился третий, замерцал и погас…

И глаза эльфенка, плоские, страшные, плывущие над тропинкой, и его горячая рука, цепко схватившая ее холодную руку, и вдруг деревья словно расступаются, и она уже на поляне, где дымится огромная кабан-куча, черная снаружи и багровая изнутри, и землянка, где спят батя и братья, кажется черным пустым холмом – а есть ли они там вообще или там давно поселилась нежить, при свете дня принимающая их облик?

Она обернулась, но эльфенок пропал, как не было, а кроны деревьев чернели уже на фоне не черно-багрового, но серого неба…

– Ганка!

Роман, кряхтя и разминая затекшие руки-ноги, вылез из землянки и направился в ближайшие кустики, на ходу спуская портки. Он, видно, собирался отлить, и тут как раз увидал сестру.

– Роман! – она вцепилась ему в рубаху, грязную, пропахшую потом, дымом и влажной землей, – Роман!!!

– Откуда ты? Чего тут делаешь? – он встряхнул ее, и нахмурился сердито, норовя заглянуть ей за спину, словно бы ища хвост или проверяя, отбрасывает ли она тень: наверное, думал, что это вилия, которая только прикинулась Ганкой…

– Я… – она запнулась. Эльфенок был ее тайной, никто в Зеленом Куте еще не знался с нечистью так близко (ну если не считать той дедовой вилии, которая, по слухам, и вилией-то вовсе не была), – мне приснился… страшный сон, Роман. Ох, какой страшный сон!

Она огляделась – вот она, кривая сосна, с того боку, что повернут к кабану-куче, ветки подпалены, иглы пожелтели и осыпались. А дальние ветки, те, что обращены к лесу, ничего, зеленые…

– С этого боку, Роман, вот с этого самого боку… Там все прогорело, Роман, вот те хрест, совсем прогорело, туда нельзя ступать, Роман. Там, внизу…

– Прогорело, говоришь? – Роман ткнул в сторону сосны корявой рукой, в мозолях и черных трещинах, куда навеки въелась сажа и угольная пыль, – с этого боку, говоришь?

Черные его глаза, обрамленные красноватыми веками с порыжевшими от дыма короткими ресницами, сощурились, когда он внимательно посмотрел на нее. А ведь, подумала она, на самом деле Роман вовсе не красивый… А всегда казался ей таким красивым – потому что был черным и сильным.

– Вот те хрест, – повторила она, прижимая ладонь к груди, – Роман, не ходи сегодня на кучу…

– Ладно, коза, – он потрепал ее по голове жесткой ладонью, такой жесткой, что ладонь цепляла Ганке волосы, потом слегка оттолкнул, – ты это… ты давай отсюда. У нас работа еще.

– Роман, – повторила она, всхлипывая, – не надо! Не ходи, а?

– Не пойду, – он переминался с ноги на ногу; ему хотелось отлить, но при Ганке было неловко, и оттого он злился, и сердито добавил:

– А вот батя сейчас встанет, он тебе наваляет, коза. Ты чего это по лесу ночью в одной сорочке скачешь?

Ганка только сейчас в ужасе осознала, что хотя и сунула ноги в чоботы и накинула на плечи кожушок, так и стояла сейчас в чем вскочила с постели: в простой холщовой рубахе до колен, что в ее возрасте было совершенно уж неприлично.

– Я просто… как приснилось, так и я… побежала, вот, сказать тебе. Я обратно, а ты не ходи на кучу, Роман, не ходи, не надо… – повторяла она, пятясь, пока поляна не скрылась за зарослями орешника. Она продолжала всхлипывать от тоски и безнадежности – Роман не поверил ей, а если и поверил, то – это она сообразила только сейчас, – ежели батя пошлет его на кучу, он не сможет отказаться, не скажет ведь, что струсил, или что ей, Ганке, приснилось что-то такое… Потому что если он откажется, то полезет Митро или сам батя…

Рассвет только занимался, мутный и красноватый, и как всегда, когда небо раскрывается, чтобы принять солнце, из него дохнуло холодом, и густая трава по обе стороны тропки обильно покрылась росой – и не только трава, все кусты, все заросли орешника. У Ганки мокрый подол липнул к мокрым коленям, а чоботы все были в черной грязи, но она совсем даже и не замерзла, потому что всю обратную дорогу бежала, красная и запыхавшаяся, – и уже было прикидывала, как бы понезаметнее пробраться на двор, как из-за плетня вышел отец Маркиан, совершая свой ежедневный утренний обход в безнадежной борьбе с молочными подношениями.

Ганка съежилась – нрав отца Маркиана был всем известен, и уже торопливо думала, что бы такое соврать, как тут склоненное над ней лицо отца Маркина сморщилось, рыжие ноздри раздулись, и он быстро-быстро обнюхал ей голову и плечи, чем испугал Ганку еще больше.

– Отец Маркиан, вы чего? – спросила она шепотом.

Он схватил ее веснушчатой рыжей ладонью за горячее плечо и не отпускал. Заголившееся запястье все поросло рыжим волосом, и Ганка ни с того ни с сего подумала, что отец Маркиан, наверное, везде такой, отчего покраснела еще больше.

– От тебя пахнет некрещеной тварью, – голос отца Маркиана начинался где-то в его бочкообразной груди. – С кем валялась? Вон, подол весь в зелени…

– Ни с кем, – шепотом ответила Ганка, – ни с кем, хрест святой, я нетронутая…

– А ежели нетронутая, куда ходила? Ты с кем это путаешься, девка?

– Ни с кем я не путаюсь, – уже зло сказала Ганка и вывернулась из-под неприятной мужской руки. У эльфенка, подумала она ни с того ни с сего, рука худая, теплая и ведет сквозь ночь, и держит легко и крепко…

Вспомнив про эльфенка, Ганка вдруг ощутила звонкую легкость, как бы расширение морозного ясного воздуха в голове и груди, и все стало видно далеко-далеко, словно в давнем ее сне, когда она летела над алыми и желтыми кронами, постигая тайны земли… До чего ж зеленые глаза у отца Маркиана!..

– А сами-то, отец Маркиан, – спросила она шепотом, – чьей крови будете? Лес-то близко.

Отец Маркиан выпустил ее плечо и отшатнулся.

Она смотрела и видела, как он пытается вытолкнуть какой-то звук, дергая жилами красной шеи, выпирающей из твердого воротника. Потом развернулся и пошел по улице, задевая долгополой своей одежей лапчатые стебли полыни.

– Ганка!

Оказывается, матуся стояла с той стороны плетня: видно, только что подоила корову, в подойнике теплое молоко исходило паром. И как это матуся так тихо подошла? Ганка и не заметила.

– Ты куда это ходила?

– Никуда, – тихо сказала Ганка. – Так.

Матуся, смугло-бледная, с тяжелой смоляной косою, спрятанной под платок, была женщиной тихой и, не в пример иным голосистым, которые только кричать и горазды, тяжела на руку – а то как иначе управлялась бы со своими чернявыми углежогами?

– Поди сюда.

Ганка, глядя себе под ноги, неохотно приблизилась.

– Сядь.

Матуся и сама села на поленницу, похлопав по ней и тем самым как бы обозначая для Ганки место, а потом сложила руки с распухшими пальцами на коленях. Ганка так поняла, что бить ее – по крайней мере сейчас – матуся не будет.

– Ты чего это отцу Маркиану такое сказала?

– А чего он? – мрачно спросила Ганка.

– Он хорошего хочет, отец Маркиан. Ты погляди только на себя.

– А чего я? – Ганка еще не придумала, то ли упираться и дерзить, то ли просить прощения и говорить, что больше не будет.

– Отец Маркиан, – продолжала мать, глядя не на Ганку, а себе на руки, – не любит тех, кто с ним одной крови. Хотя у него-то и крови этой чуть. Бабка его в лес ходила за хворостом, а пришла с пузом… Ей с дитем уехать пришлось, а потом Маркиан здесь приход получил… Кому-то ж надо, а он местных лучше иного знает. И лес знает.

Она вздохнула. Ганка ни с того ни сего подумала, что их матуся когда-то была красавица.

– Ты, Ганка, поостереглась бы. Все мы живем рядом с лесом, так что ты мне голову не задуришь… с лесными жителями хорошо играть. Но кровь у них дурная. И они бегают за нашими девками потому, что своих у них нет.

– Мамо…

– А потом что будешь делать? Совьешь гнездышко из травы и сунешь туда эльфенка? Федора померла, Ганка, кому еще подкинешь?

Ганка таращилась на мать, а та все сплетала и расплетала пальцы.

– Я, мамо, в лес не для того бегала, – сказала она наконец, – мне сон приснился. Приснилось, Роман в кучу упал. Я и побежала. Сказать ему, чтобы поостерегся.

Мать выпрямилась, напряженно вытянула высокую сухую шею.

– Да ты чего?

Ганка теперь и сама верила, что сон приснился ей, а не эльфенку.

– А он сказал, беги отсюда, коза, – Ганка всхлипнула и почесала нос о плечо.

– Как сглазили тебя, – шепотом сказала мать. – Неуж не знаешь: нельзя такого жигалям говорить. И если боишься – нельзя. И если снится – нельзя. У жигаля с удачей свой договор, нельзя его под руку толкать. Роман, ох, Роман!

– Я ж люблю Романа, мамо, – Ганка склонила беспутную голову, – я ж хотела как лучше…

– Как лучше она хотела, – мать встала и, морщась и растирая поясницу, наклонилась, чтобы подхватить подойник, – это все лесные чары… они-то глаза и отводят… таким дурехам, как ты.

– Мамо, а правда, что у них своих девок нет? – не удержалась Ганка.

– Нет или есть, а только никто их не видел, – сказала мать и пожала плечами, – никогда. Этих видят, ну, нечасто, бывает… А девок их – нет, ни разу. Может, прячутся они…

– А… вилии? Может, они, ну, с вилиями…

– Может, и с вилиями, – легко согласилась мать. Она стояла, выпрямившись, прислушиваясь к чему-то, а потом вдруг разжала руку, и подойник грохнулся на землю. Белое густое молоко выплеснулось через край и потекло лужицей.

Теперь и Ганке стало видно, как из-за пригорка показались двое, идущих друг за другом тяжело, осторожно, как бы зажатых двумя длинными жердинами, и между двумя этими жердинами было серое одеяло с красной каймой, и там, в одеяле, точно в люльке, невидимый, покачивался третий.

Мать, прижимая руку к груди, побежала навстречу, черная коса вывалилась из-под платка и прыгала по спине… Ганка побежала за ней, хотя больше всего на свете ей сейчас хотелось стать очень маленькой и куда-нибудь спрятаться, хотя бы вот под поленницу.

– Роман? – спросила мать тихо и безнадежно.

Батя сплюнул черным, должно, в горло ему набилась сажа.

И лицо у него было черное, а глаза красные.

– Провалился в кабан, – сказал он хрипло.

– Хоть есть что домой нести, – у матери искривились губы, словно она улыбалась…

– Живой он, мать, – сказал Митро. Он выглядывал из-за плеча отца, тоже чумазый, страшный, но сверкнул белыми зубами, впрочем, незаконная эта улыбка мигом погасла, точно зарница в ночи над дальними горами, – успел выскочить. И мы успели. Живой. Только обгорел сильно. Ну, до свадьбы заживет…

Мать, наконец, заплакала, тихо, словно бы с облегчением, и пошла рядом с носилками, заглядывая в лицо лежащему там Роману – тот, видно, очнулся, и Ганка слышала, как он постанывает от боли и скрипит зубами.

– Роман, – она выглянула из-за батиной спины, стараясь поймать взгляд брата.

Роман повернул на бок голову – ресниц у него больше не было, и бровей не было, а лицо все в черной корке, словно бы спекшееся, но глаза целые, хотя веки словно бы вывернуты наружу и оттого глаза казались голые…

– Ну что, коза, – вытолкнул Роман из черного рта – накликала?

* * *

– Матуся дала мне по уху, – сказала Ганка, – а Роман отворачивается к стене и молчит. А батя с Митро говорят, чтобы я больше не ходила к ним. Потому что я глазливая. И теперь им Василь еду носит, хотя он маленький еще. А отец Маркиан как меня видит, плюется. Тьху, говорит, на тебя, блудодейка.

На Ганку, раз уж она не ходила больше на куренную поляну, матуся навалила уйму всякой работы. И эльфенок пропал, как не было – хотя Ганка все ждала, что он появится, все оглядывалась – и на речке, и на выгоне… И уж совсем затосковав, пошла к коряжке, и вот он, тут – выскочил из-за орешника, где до того прятался, никому не видимый. Ганка сначала обрадовалась, а потом рассердилась – вот он, эльфенок, и ничего ему не делается, а все тумаки достаются ей, Ганке. Ей хотелось, чтобы эльфенок чувствовал себя виноватым, а он сидит себе, как ни в чем не бывало.

– А я знал, что ты придешь, – венок у него был из дубовых листьев, и листья эти отличали червонным золотом. Еще в венок были вплетены гроздья рябины. Красиво. – Во сне видел.

– А зачем я пришла, не знаешь? – спросила она сурово. – Я пришла, чтобы сказать, что нам нельзя больше видеться. И не бегай за мной!

– Разве я бегаю? – таращит свои зеленые глаза эльфенок. – Это ты за мной бегаешь!

– Я? Бегаю? – Ганка аж задохнулась от возмущения. – Ах ты, нечисть лесная! Да я… Да я ненавижу тебя! Ты мне всю жизнь испортил!

– Ганка, Ганка, я ж не хотел ничего плохого, – эльфенок, чтобы угодить ей, надел портки, и теперь сидел на их коряжке, смешно ерзая, потому что портки с непривычки ему мешали. – Разве я тебя чем обидел, Ганка? Мы же… даже не лежали вместе.