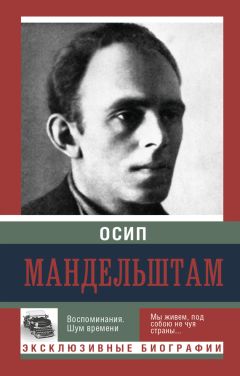

Текст книги "Воспоминания. Шум времени"

Автор книги: Осип Мандельштам

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)

Концерты Гофмана и Кубелика

В 1903–1904 году Петербург был свидетелем концертов большого стиля. Я говорю о диком, с тех пор не превзойденном безумьи великопостных концертов Гофмана и Кубелика в Дворянском собрании.

Никакие позднейшие музыкальные торжества, приходящие мне на память, ни даже первины скрябинского «Прометея» не идут в сравненье с этими великопостными оргиями в белоколонном зале. Доходило до ярости, до исступленья. Тут было не музыкальное любительство, а нечто грозное и даже опасное подымалось с большой глубины, словно жажда действия, глухое предысторическое беспокойство, точившее тогдашний Петербург – еще не пробил 1905 год, – выливалось своеобразным, почти хлыстовским радением трабантов Михайловской площади. В туманном свете газовых фонарей многоподъездное дворянское здание подвергалось настоящей осаде. Гарцующие конные жандармы, внося в атмосферу площади дух гражданского беспокойства, цокали, покрикивали, цепью охраняя главное крыльцо. Проскальзывали на блестящий круг и строились во внушительный черный табор рессорные кареты с тусклыми фонарями. Извозчики не смели подавать к самому дому – им платили на ходу – и они улепетывали, спасаясь от гнева околоточных. Сквозь тройные цепи шел петербуржец лихорадочной мелкой плотвой в мраморную прорубь вестибюля, исчезая в горящий ледяной дом, оснащенный шелком и бархатом. Кресла и места за креслами наполнялись обычным порядком, но обширные хоры с боковых подъездов – пачками, как корзины человеческими гроздьями. Зал Дворянского собрания внутри широкий, коренастый и почти квадратный. Площадь эстрады охватывает чуть не добрую половину. На хорах июльская жара. В воздухе сплошной звон, как цикады над степью.

Кто такие были Гофман и Кубелик? – Прежде всего, в сознаньи тогдашнего петербуржца, они сливались в один образ. Как близнецы, они были одного роста и одной масти. Ростом ниже среднего, почти недомерки, волосы чернее вороньего крыла. У обоих был очень низкий лоб и очень маленькие руки. Оба сейчас мне представляются чем-то вроде премьеров труппы лилипутов. К Кубелику меня возили на поклон в «Европейскую» гостиницу, хотя я не играл на скрипке. Он жил настоящим принцем. Он тревожно взмахнул ручкой, испугавшись, что мальчик играет на скрипке, но сейчас же успокоился и подарил свой автограф, что от него и требовалось.

Вот когда эти два маленьких музыкальных полубога, два первых любовника театра лилипутов, должны были пробиться через ломившуюся под тяжестью толпы эстраду, мне становилось за них страшно. Начиналось как вольтовой искрой и порывом набегающей грозы. Потом распорядители с трудом расчищали дорожку в толпе, и среди неописуемого рева со всех сторон навалившейся горячей человеческой массы, не кланяясь и не улыбаясь, почти трепеща, с каким-то злым выражением на лице, они пробивались к пюпитру и роялю. Это путешествие до сих пор кажется мне опасным: не могу отделаться от мысли, что толпа, не зная, что начать, была готова растерзать своих любимцев. Далее – эти маленькие гении, властвуя над потрясенной музыкальной чернью, от фрейлины до курсистки, от тучного мецената до вихрастого репетитора, – всем способом своей игры, всей логикой и прелестью звука делали все, чтобы сковать и остудить разнузданную, своеобразно дионисийскую стихию. Я никогда ни у кого не слыхал такого чистого, первородно ясного и прозрачного звука, трезвого в рояли, как ключевая вода, и доводящего скрипку до простейшего, неразложимого на составные волокна голоса: я никогда не слышал больше такого виртуозного, альпийского холода, как в скупости, трезвости и формальной ясности этих двух законников скрипки и рояля. Но то, что было в их исполнении ясного и трезвого, только больше бесило и подстрекало к новым неистовствам облепившую мраморные стены, свисавшую гроздьями с хров, усеявшую грядки кресел и жарко уплотненную на эстраде толпу. Такая сила была в рассудочной и чистой игре этих двух виртуозов.

Тенишевское училище

На Загородном, во дворе огромного доходного дома, с глухой стеной, издали видной боком, и шустовской вывеской, десятка три мальчиков в коротких штанишках, шерстяных чулках и английских рубашечках со страшным криком играли в футбол. У всех был такой вид, будто их возили в Англию или Швейцарию и там приодели, совсем не по-русски, не по гимназически, а на какой-то кембриджский лад.

Помню торжество: елейный батюшка в фиолетовой рясе, возбужденная публика школьного вернисажа, и вдруг все расступаются, шушукаются: приехал Витте. Про Витте все говорили, что у него золотой нос, и дети слепо этому верили и только на нос и смотрели. Однако нос был обыкновенный и с виду мясистый.

Что тогда говорилось, я не помню, но зато на Моховой, в собственном амфитеатре, с удобными депутатскими местами, на манер парламента, установился довольно разработанный ритуал, и в первых числах сентября происходили праздники в честь меда и счастья образцовой школы. Неизбежно на этих собраниях, похожих на палату лордов с детьми, выступал старик, доктор-гигиенист Вирениус. Это был старик румяный, как ребенок с банки Нестле. Он произносил ежегодно одну и ту же речь: о пользе плавания; так как дело происходило осенью и до следующего плавательного сезона оставалось месяцев десять, то его маневры и демонстрации представлялись неуместными; однако этот апостол плавания каждый год проповедовал свою религию на пороге зимы. Другой гигиенист, профессор князь Тарханов, восточный барин с ассирийской бородой, на уроках физиологии ходил от парты к парте, заставляя учеников слушать свое сердце через толстый бархатный жилет. Тикало не то сердце, не то золотые часы, но жилет был обязателен.

Амфитеатр с откидными партами, разбитый удобными дорожками на секторы, с сильным верхним светом, в большие дни брался с бою, и вся Моховая кипела, наводненная полицией и интеллигентской толпой.

Все это начало девятисотых годов.

Главным съемщиком тенишевской аудитории был Литературный фонд, цитадель радикализма, собственник сочинений Надсона. Литературный фонд по природе своей был поминальным учрежденьем: он чтил. У него был точно разработанный годичный календарь, нечто вроде святцев, праздновались дни смерти и дни рождения, если не ошибаюсь: Некрасова, Надсона, Плещеева, Гаршина, Тургенева, Гоголя, Пушкина, Апухтина, Никитина и прочих. Все эти литературные панихиды были похожи, причем в выборе читаемых произведений мало считались с авторством покойника.

Начиналось обычно с того, что старик Исай Петрович Вейнберг, настоящий козел с пледом, читал неизменное: «Бесконечной пеленою развернулось предо мною, старый друг мой, море».

Затем выходил александринский актер Самойлов и, бия себя в грудь, истошным голосом, закатываясь от крика и переходя в зловещий шопот, читал стихотворение Никитина «Хозяин».

Дальше следовал разговор дам, приятных во всех отношениях, из «Мертвых душ»; потом «Дедушка Мазай и зайцы» Некрасова или «Размышление у парадного подъезда»; Ведринская щебетала: «Я пришел к тебе с приветом», в заключенье играли похоронный марш Шопена.

Это литература. Теперь гражданские выступления. Прежде всего заседания Юридического общества, возглавляемого Максимом Ковалевским и Петрункевичем, где с тихим шипением разливался конституционный яд. Максим Ковалевский, подавляя внушительной фигурой, проповедовал оксфордскую законность. Когда кругом снимали головы, он произнес длиннейшую ученую речь о праве перлюстрации, то есть вскрытия почтовых писем, ссылаясь на Англию, допуская, ограничивая и урезывая это право. Гражданские служения совершались М. Ковалевским, Родичевым, Николаем Федоровичем Анненским, Батюшковым и Овсянико-Куликовским.

Вот в соседстве с таким домашним форумом воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на 25 человек и отнюдь не в коридорах, а высоких паркетных манежах, где стояли косые столбы солнечной пыли и попахивало газом из физических лабораторий. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мученьи лягушек, в научном кипячении воды, с описаньем этого процесса, и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках.

От тяжелого, приторного запаха газа в лабораториях болела голова, но настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей был ручной труд. К концу дня, отяжелев от уроков, насыщенных разговорами и демонстрациями, мы задыхались среди стружек и опилок, не умея перепилить доску. Пила завертывалась, рубанок кривил, стамеска ударяла по пальцам; ничего не выходило. Инструктор возился с двумя-тремя ловкими мальчиками, остальные проклинали ручной труд.

На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин: «O Tannenbaum, o Tannenbaum!»[5]5

Елочка, елочка! (нем.).

[Закрыть]. Сюда же приносились молочные альпийские ландшафты с дойными коровами и черепицами домиков.

Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя; это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавших сюда по странному капризу родителей. Некий сын камергера Воеводский, красавец с античным профилем в духе Николая I, провозгласил себя воеводой и заставил присягать себе, целуя крест и Евангелие.

Вот краткая портретная галерея моего класса: Ванюша Корсаков, по прозванию Котлета (рыхлый немец, прическа в скобку, русская рубашечка с шелковым поясом, семейная земская традиция: Петрункевич, Родичев); Барац, – семья дружит с Стасюлевичем («Вестник Европы»), страстный минералог, нем как рыба, говорит только о кварцах и слюде; Леонид Зарубин, – крупная углепромышленность Донского бассейна, сначала динамо-машины и аккумуляторы, потом – только Вагнер. Пржесецкий – из бедной шляхты, специалист по плевкам. Первый ученик Слободзинский – человек из сожженной Гоголем второй части «Мертвых душ», положительный тип русского интеллигента, умеренный мистик, правдолюбец, хороший математик и начетчик по Достоевскому; потом заведовал радиостанцией. Надеждин – разночинец: кислый запах квартиры маленького чиновника, веселье и беспечность, потому что нечего терять. Близнецы – братья Крупенские, бессарабские помещики, знатоки вина и евреев. И, наконец, Борис Синани, человек того поколенья, которое действует сейчас, созревавший для больших событий и исторической работы. Умер, едва окончив. А как бы он вынырнул в годы Революции!

Вот и теперь еще разные старые дамы и хорошие провинциалы, желая похвалить кого-нибудь, говорят: «Светлая личность», – а я понимаю, что они хотят сказать. Это про нашего Острогорского иначе нельзя сказать, как на языке того времени, и старомодная напыщенность этого нелепого выражения уже не кажется смешной. Только первые годы столетия мелькали фалды Острогорского по коридорам Тенишевского училища. Он был близорук, щурился, излучая глазами насмешливый свет, – весь большая обезьяна во фраке, золотушный, с золотисто-рыжей бородой и волосами. Я уверен, что у него была именно чеховская невообразимая улыбка. Он не привился в двадцатом веке, хотя хотел в него попасть. Он любил Блока (а в какую рань!) и печатал его в своем «Образовании».

Он был никакой администратор, только щурился и улыбался и был очень рассеян; поговорить с ним удавалось редко. Всегда он отшучивался, даже там, где ненужно. «Какой у вас урок?» – «Геология». – «Сам ты геология». Все училище, со всеми своими гуманистическими турусами на колесах, держалось его улыбкой.

А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строю, чем в жизни взрослых.

Сергеи Иваныч

Тысяча девятьсот пятый год – химера русской Революции, с жандармскими рысьими глазками и в голубом студенческом блине! Уже издалека петербуржцы тебя чуяли, улавливали цоканье твоих коней и ежились от твоих сквозняков в проспиртованных аудиториях Военно-Медицинской или в длиннейшем «jeu de paume»[6]6

Здесь – актовый зал, зал для игры в мяч (фр.).

[Закрыть] меншиковского университета, когда рявкнет бывало, как рассерженный лев, будущий оратор-армянин на тщедушного с. – р. или с. – д. и вытянут птичьи шеи те, кому слушать надлежит. Память любит ловить во тьме, и в самой гуще мрака ты родился, миг, когда – раз, два, три – моргнул Невский длинными электрическими ресницами, погрузился в кромешную ночь и в самом конце перспективы из густого косматого мрака показалась химера с рысьими жандармскими глазками, в приплюснутой студенческой фуражке.

Для меня девятьсот пятый год в Сергее Иваныче. Много их было, репетиторов революции. Один из моих друзей, человек высокомерный, не без основания говорил: «Есть люди-книги и люди-газеты». Бедный Сергей Иваныч остался бы ни при чем при такой разбивке, для него пришлось бы создать третий раздел: есть люди-подстрочники. Подстрочники революции сыпались на него, шелестели папиросной бумагой в простуженной его голове, он вытряхивал эфирно-легкую нелегальщину из обшлагов кавалерийской своей, цвета морской воды, тужурки, и запрещенным дымком курилась его папироса, словно гильза ее была свернута из нелегальной бумаги.

Я не знаю, где и как Сергей Иваныч усваивал. Эта сторона его жизни для меня, по молодости лет, была закрыта. Но однажды он затащил меня к себе, и я увидел его рабочий кабинет, его спальню и лабораторию. Об эту пору мы с ним делали большую и величаво бесплодную работу: писали реферат о причинах паденья Римской империи. Сергей Иваныч залпами в одну неделю надиктовал мне сто тридцать пять убористых страниц клеенчатой тетрадки. Он не задумывался, не справлялся с источниками, он выпрядал, как паук, – из дымка папиросы, что ли, – липкую пряжу научной фразеологии, раскидывая периоды и завязывая узелки социальных и экономических моментов. Он был клиентом нашего дома, как и многих других. Не так ли римляне нанимали рабов-греков, чтобы блеснуть за ужином дощечкой с ученым трактатом? В разгаре означенной работы Сергей Иваныч привел меня к себе. Он проживал в сотых номерах Невского, за Николаевским вокзалом, где, откинув всякое щегольство, все дома, как кошки, серы. Я содрогнулся от густого и едкого запаха жилища Сергея Иваныча. Комната, надышанная и накуренная годами, вмещала в себе уже не воздух, а какое-то новое, неизвестное вещество, с другим удельным весом и химическими свойствами. И невольно пришла мне на память неаполитанская собачья пещера из физики. За все время, что он здесь жил, хозяин, очевидно, ничего не поднял и не переставил, как истинный дервиш относясь к расположению вещей, сбрасывая на пол навеки то, что ему оказалось ненужным. Дома Сергей Иваныч признавал лишь лежачее положение. Покуда Сергей Иваныч диктовал, я косился на каменноугольное его белье; каково же я удивился, когда Сергей Иваныч объявил перерыв и сварил два стакана великолепнейшего густого и ароматного шоколада. Оказалось, у него страсть к шоколаду. Варил он его мастерски и гораздо крепче, чем это принято. Какой отсюда вывод? Был ли Сергей Иваныч сибарит, или шоколадный бес завелся при нем, прилепившись к аскету и нигилисту? О, мрачный авторитет Сергей Иваныча, о, нелегальная его глубина, кавалерийская его куртка и штаны жандармского сукна! Его походка напоминала походку человека, которого только что схватили и ведут за плечо перед лицо грозного сатрапа, а он старается делать равнодушный вид. Ходить с ним по улице было одно удовольствие, потому что он показывал гороховых шпиков и нисколько их не боялся.

Я думаю, что сам он был похож на шпика – от постоянных ли размышлений об этом предмете, по закону ли мимикрии, коим птицы и бабочки получают от скалы свой цвет и оперенье. Да, в Сергей Иваныче было нечто жандармское. Он был брезглив, он был брюзга, рассказывал, хрипя, генеральские анекдоты, со вкусом и отвращеньем выговаривал гражданские и военные звания первых пяти степеней. Невыспавшееся и помятое, как студенческий блин, лицо Сергея Иваныча выражало чисто жандармскую брезгливость. Ткнуть лицом в грязь генерала или действительного статского советника было для него высшим счастьем, полагая счастье математическим, несколько отвлеченным пределом.

Так, анекдот звучал в его устах почти теоремой. Генерал бракует по карточке все кушанья и заключает: «Какая гадость!» Студент, подслушав генерала, выспрашивает у него все его чины и, получив ответ, заключает: «И только? – Какая гадость!»

Где-то в Седлеце или в Ровно Сергей Иваныч, должно быть нежным мальчиком, откололся от административно-полицейской скалы. Мелкие губернаторы западного края были у него в родне, и сам он, уже революционный репетитор и одержимый шоколадным бесом, сватался к губернаторской дочке, очевидно тоже безвозвратно отколовшейся. Конечно, Сергей Иваныч не был революционер. Да останется за ним кличка: репетитор революции. Как химера, он рассыпался при свете исторического дня. По мере приближенья девятьсот пятого года и часа сгущалась его таинственность и нарастал мрачный авторитет. Он должен был выявиться, должен был во что-нибудь разрешиться – ну хоть показать револьвер из боевой дружины или дать другое вещественное доказательство своего посвящения в революцию.

И вот, в самые тревожные девятьсот пятые дни, Сергей Иваныч становится опекуном сладко и безопасно перепуганных обывателей и, зажмурившись, как кот, от удовольствия, приносит достоверные сведения о неминуемом в такой-то день погроме петербургской интеллигенции. Как член дружины, он обещает прийти с браунингом, гарантируя полную безопасность.

Мне довелось его встретить много позже девятьсот пятого года: он вылинял окончательно, на нем не было лица, до того стерлись и обесцветились его черты. Слабая тень прежней брюзгливости и авторитета. Оказалось, он устроился и служит ассистентом на Пулковской вышке в астрономической обсерватории.

Если бы Сергей Иваныч превратился в чистый логарифм звездных скоростей или функцию пространства, я бы не удивился: он должен был уйти из жизни, до того он был химера.

Юлий Матвеич

Пока Юлий Матвеич поднимался на пятый этаж, можно было несколько раз сбегать к швейцару и обратно. Его вели под руку с расстановками на площадках; в прихожей он останавливался и ждал, чтоб с него сняли шубу. Маленький, коротконогий, в стариковской шубе до пят, в тяжелой шапке, он пыхтел, пока его не освобождали от жарких бобров, и тогда садился на диван, протянув ножки, как ребенок. Появление его в доме означало или семейный совет, или замирение какой-нибудь домашней бучи. В конце концов, всякая семья государство. Он любил семейные неурядицы, как настоящий государственный человек любит политические затруднения; своей семьи у него не было, и нашу он выбрал для своей деятельности как чрезвычайно трудную и запутанную.

Буйная радость охватывала нас, детей, всякий раз, когда показывалась его министерская голова, до смешного напоминающая Бисмарка, нежно безволосая, как у младенца, не считая трех волосков на макушке.

На вопрос Юлий Матвеич издавал странный грудного тембра неопределенный звук, как бы извлеченный из трубы неумелым музыкантом, и лишь издав свой предварительный звук начинал речь неизменным своим оборотом: «Я же вам говорил» – или: «Я вам всегда говорил».

Бездетный, беспомощно-ластоногий Бисмарк чужой семьи, Юлий Матвеич внушал мне глубокое сострадание.

Он вырос среди южных помещиков-дельцов, между Бессарабией, Одессой и Ростовом.

Сколько подрядов исполнено, сколько виноградных имений и конских заводов продано с участием грека-нотариуса в паршивых номерах кишиневских и ростовских гостиниц!

Все они, и нотариус-грек, и помещик-жох, и губернский секретарь-молдаванин, накинув белые балахоны, тряслись в холерную жару в бричках, на линейках с балдахином по трактам, по губернским мостовым. Там росла многоопытность и округлялся капитал, а с ним вместе и эпикурейство. Уже ручки и ножки отказывались служить и превращались в коротенькие ласты, и Юлий Матвеич, обедая с предводителем и подрядчиком в кишиневских и ростовских гостиницах, подзывал полового тем самым неопределенным трубным звуком, о котором упоминалось выше. Понемногу он превратился в настоящего еврейского генерала. Вылитый из чугуна, он мог бы служить памятником, но где и когда чугун передаст три бисмарковских волоска? Мировоззрение Юлия Матвеича сложились в нечто мудрое и убедительное. Излюбленным его чтением были Меншиков и Ренан. Странное на первый взгляд сочетание, но, если вдуматься, даже для члена Государственного совета нельзя было придумать лучшего чтения. О Меншикове он говорил «умная голова» и подымал сенаторскую ручку, а с Ренаном был согласен решительно во всем, что касалось христианства. Юлий Матвеич презирал смерть, ненавидел докторов и в назиданье любил рассказывать, как он вышел невредимым из холеры. В молодости он ездил в Париж, а лет через тридцать после первой поездки, очутившись в Париже, ни за что не хотел идти ни в какой ресторан, а все искал какой-то «Кок-д'Ор», где его некогда хорошо накормили. Но «Кок-д'Ора» уже не было, оказался «Кок», да не тот, и нашли его еле-еле. Кушанье на карточке Юлий Матвеич принимался выбирать с видом гурмана, лакей не дышал в ожидании сложного и тонкого заказа, и тогда Юлий Матвеич разрешался чашкой бульона. Получить у Юлия Матвеича десять-пятнадцать рублей было дело нелегкое: он более часа проповедовал мудрость, эпикурейство и – «Я же вам говорил». Потом долго семенил по комнате, отыскивая ключи, хрипел и тыкался в потайные ящички.

Смерть Юлия Матвеича была ужасна. Он умер, как бальзаковский старик, почти выгнанный на улицу хитрой и крепкой гостинодворской семьей, куда перенес под старость свою деятельность домашнего Бисмарка и позволил прибрать себя к рукам.

Умирающего Юлия Матвеича выгнали из купеческого кабинета на Разъезжей и сняли ему комнатку в Лесном на маленькой дачке.

Небритый и страшный, он сидел с плевательницей и «Новым временем». Мертвые, синие щеки поросли грязной щетиной, в трясущейся руке он держал лупу и водил ею по строчкам газеты. Смертный страх отражался в пораженных катарактой темных зрачках. Прислуга поставила перед ним тарелку и сейчас же ушла, не спросив, чего ему нужно.

На похороны Юлия Матвеича съехалось чрезвычайно много почтенных и не знакомых друг с другом родственников, и племянник из Азовско-Донского банка семенил коротенькими ножками и покачивал тяжелой бисмаркской головой.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.