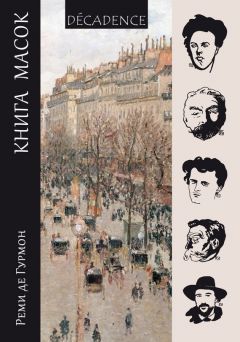

Текст книги "Книга масок"

Автор книги: Реми Гурмон

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Франсис Пуактевен

Подобно всем писателям, постигшим истинную ценность жизни, ее полную бесполезность, Франсис Пуактевен отказался от романа, несмотря на то, что по натуре это был настоящий романист. Он знает, что все рождено случаем, что один факт ничем не интереснее другого, что самое главное – «форма изложения».

Нечто в этом роде говорил Сарсе по поводу злополучного Мюрже: «Абу дал ему сюжет для романа, и он ничего не сделал: положительно, это был лентяй». Очень трудно убедить некоторых почтенных старцев, молодых или действительно преклонного возраста, что в литературе «сюжет» не важен, что все дело в авторе. Жалобный стон раздавленной собаки может вызвать к жизни целую литературу, так сказать, целую философию, не в меньшей степени, чем восклицания Фауста, вопрошающего: «Как мне объять тебя, о бесконечная природа? И вас, сосцы ее?»

Автор «Tout Bas»[86]86

«В самом низу» (фр.; роман, 1893)

[Закрыть] и «Presque»[87]87

«Почти» (фр.; роман, 1890)

[Закрыть] мог бы, как и всякий другой, облечь свои размышления в форму диалога, распределить свои чувства по главам, придать персонажам, похожим на манекены, некоторую подвижность и заставить их, преклонив колени на паперти какой-нибудь церкви, огласить моральное превосходство своей, никем не признанной веры. Иными словами, он мог бы написать «Мистический Роман» и придать вульгарную журнальную ходкость мысленной молитве человеческого духа. При таких условиях его книги приобрели бы популярность, которой им не достает. Не много найдется писателей, которых, при несомненном таланте, так мало уважали бы, так мало читали бы. Но чтобы заинтересовать нас, – а заинтересовывает он нас чрезвычайно – Франсис Пуактевен не прибегает ни к каким ухищрениям, кроме ухищрений стиля. Ловушка, в которую всегда приятно попадать. Передает ли он оттенки цветка, позу девочки, грацию мадонны, холодную, почти жесткую чистоту Катерины Гентской, каждый раз он пленяет нас именно той манерностью, за которую его так несправедливо упрекают. Эта манерность представляет неотъемлемую черту его таланта. В стороне от всяких групп, одинаково далекий как от Гюисманса, так и от Малларме, автор «Tout Bas» творит в какой-то идеальной келье, с которою он никогда не расстается, даже во время своих путешествий. В этой келье, то стоя, то на коленях, он изливает свои поэмы, свои молитвы, следуя музыкальным мотивам несравненных византийский органов. Даже не целым мотивам, а лишь вибрациям их, настолько своеобразным, что немногие могли бы попасть в их тон. Это григорианский распев, который можно слышать в величественных фламандских храмах, с внезапными вспышками экзальтированных молитв, парящих в высоте, поднимающихся к разрисованным сводам, оживляющих старинные окна, озаряющих любовью помраченный путь к Кресту. Мистический монах фра Анджелико и отчасти Бонавентура оживают на страницах «Presque», полных интимной духовности, гораздо яснее, чем во всей псевдомистической литературе нашего времени. Может быть автору

«Ricordare sanctae crucis»[88]88

«Помните о святом кресте» (лат.)

[Закрыть] больше всех умозаключений, могущих принести какой-нибудь плод, понравились бы следующие слова: «Христос является существом наиболее любящим, наиболее воплощающим в себе вечную субстанцию. Он полон благоухания всех добродетелей. В нем смягчающая лазурь и желтизна топаза, то темного, то светлого, или хризантемы, в нем все окровавления грядущих слав. Вопреки каждодневным падениям, я пытаюсь, как повелел Христос Самаритянке, «поклоняться Отцу в духе и истине». Пуактевен вошел в сад «всех цветений», который воспел святой Бонавентура:

Крест, отрад всех дивный сад,

Где цветенья все найдутся.

Он приложился, стоя на коленях, к сердцу роз, окрашенных кровью в розовый цвет – кровью великого страдания. И в то время как Утро – юноша с белокурыми кудрями – отдает безумным женщинам свою нежную молодость, он погружается в мир «духовный», в литургию одиночества. Одна из благодатей, его осенивших – это внутренний свет, вошедший в его душу: claritas[89]89

лучезарность (лат.)

[Закрыть], caritas[90]90

любовь (лат.)

[Закрыть].

Он субстанциален. Он любит слова, фразы. Но фразы для него – только наряд, покров для его стыдливого искусства. Он чувствовал, мечтал, думал, прежде чем что-нибудь создать. А главное – он любил. Некоторые из его метафор вырываются, как фонтан. В них слышатся «крики» Св. Терезы.

Пуактевен имеет очевидное желание добраться до глубины вещей, проникнуть в жизненный центр даже венчика гортензии. Он всюду ищет душу – и находит ее. Трудно встретить поэта, который был бы менее риторичен, чем этот стилист. Профессиональный ритор – это человек, который солидные общие мысли, со всею их вульгарностью, одевает в модные одежды. Но Пуактевен хотел бы придать особенную прозрачность даже фантому, радуге, иллюзии, азалии. «Рука чахоточного, кажущаяся узкой, почти прозрачная, положенная не лениво, ничего не боящаяся, могла бы предостеречь, если бы она была менее экзальтирована и более снисходительна».

Не правда ли, как это тонко! Но почему не писать так, как пишут все?

Увы! Ему это не дано. Он мистик. Он чувствует новые связи между человеком, предметами и Богом. Облекая свои мысли в мучительно совершенные формы, блистающие тончайшей отделкой, он является поэтом в высшей степени непосредственным. Сколько идей он не выразил совсем, не подыскав верных слов, единственных, редких и оригинальных.

И, действительно, в произведении искусства все должно быть сказано как бы в первый раз: новые слова, новые группировки, новые значения. Иногда жалеешь, что существует азбука, которую знает слишком много полуобразованных людей.

Ученик Гонкуров, манерность письма которых он довел до необычайной остроты, Пуактевен постепенно дошел до особенной тонкости, до той черты, за которой уже начинается имматериализация. В этом и состоит его гений: в передаче имматериального и невыразимого. Он создал мистику стиля.

Андре Жид

В 1891 году, по поводу анонимного произведения «Les Cahiers d'André Walter»[91]91

«Тетради Андре Вальтера» (фр.; дневник, 1891)

[Закрыть], я набросал следующие заметки:

Дневник – это хорошая литературная форма, быть может, самая лучшая для субъективных умов. Мопассан ничего не мог бы написать в форме дневника: мир для него – зеленое сукно бильярда. Он отмечает встречи шаров, и когда шары останавливаются, останавливается и он. Если перед глазами его нет материального движения, ему нечего сказать. Субъективист черпает из себя самого, из запаса собственных накопленных ощущений. Помощью тайной химии и бессознательных комбинаций, число которых приближается к бесконечному, эти ощущения, давно возникшие в душе, перерабатываются до степени идей. Тогда рассказываешь не эпизоды жизни вообще, а эпизод собственной души, единственный эпизод, который умеешь передавать и который можно повторять сколько угодно, если обладаешь талантом и даром варьировать его форму. Так именно поступил и будет поступать автор этих тетрадок. Ум у него романтический и философский, родственный Гете. Когда-нибудь, когда он поймет бессилие мысли перед движением жизни, ее социальную бесполезность, презрение, которое она вызывает у хаоса мелких индивидов, именуемых обществом, он возмутится духом. И так как для него исчезнет возможность каких-либо действий, даже намека на них, он проснется, вооруженный иронией. Ирония придает удивительную силу писателю: это коэффициент его душевной значительности. Теория романа, изложенная в одной из его заметок на странице 120, представляет исключительный интерес. Надо надеяться, что, при случае, автор вспомнит о ней. Что же касается данной книги, то она остроумна и оригинальна, научна и тонка. В ней виден прекрасный ум. Это как бы напряженное выражение целой молодости, проведенной в работе, грезах и чувствах, молодости робкой и погруженной в себя. Следующее размышление хорошо резюмирует умственное настроение Андре Вальтера: «О, это волнение, которое овладевает нами, когда находишься близко от счастья, когда можешь его коснуться – и все же проходишь мимо!»

Чувствую известное удовлетворение от сознания, что первое суждение о первой книге неизвестного автора не было ошибочным. Теперь, когда Жид после многих прекрасных и умных книг стал одним из наиболее блестящих левитов современной церкви и на челе его и в глазах виднеется отражение пламенного ума и благостных чувств, время его уже близко. Дерзновенные ясновидцы скоро признают его гений, и под звуки труб он должен будет занять место в первых рядах литературы. Он заслуживает славы, если, вообще, кто-нибудь ее заслужил. Слава всегда несправедлива. Творец мира захотел к оригинальному таланту этого своеобразного существа присоединить еще оригинальность души. Это дар настолько редкий, что о нем следует сказать несколько слов.

Талант писателя часто является лишь отвратительной способностью в красивых фразах передавать никогда не умолкающие жалобы ничтожного человечества. Даже гении, такие гиганты, как Виктор Гюго или Адам де Сен-Виктор, были предназначены произносить прекрасные музыкальные речи, величие которых заключалось в умении скрыть всю бессодержательность жизненной пустыни. Их души как песок, как толпа, бесформенная и послушная. Они любят, они мечтают. Они хотят любви, снов. Они хотели бы слиться с желаниями всех людей, всех зверей. При своем поэтическом таланте, они громко возвещают то, о чем почти не стоило и думать.

Человеческий род, похожий на улей, на какую-то колонию, имеет преимущество перед породою бизонов и зимородков, быть может, только потому, что в нем занимаем некоторое место и мы. И тут, и там – только печальные автоматы. Но превосходство человека заключается в том, что он может достигнуть сознательности, которая доступна, однако, не всем. Достигнуть полного сознания – это значит понять свое отличие от других, свою связь с миром как связь исключительно животных интересов. Но между душами, находящимися на этой ступени, существует братское родство, не уничтожающее никаких различий, тогда как родство социальное основывается на единообразии.

Такое полное самосознание можно назвать оригинальностью души. Все это я сказал только для того, чтобы отметить категорию редких людей, к которым принадлежит Андре Жид.

Несчастье их заключается в том, что когда они хотят выразить себя, они делают это так странно, что толпа боится подойти к ним поближе. Они часто обречены вращаться в узком кругу идеального братства, и если изредка широкие массы принимают их в свою среду, то только как антикварную редкость, как живой материал для музеев. Слава их сводится к тому, что их любят и понимают издалека. На них смотрят как на пергаменты, которые находятся в витринах под стеклом. Но все это рассказано в «Paludes»[92]92

«Болота» (фр.; сатирическая повесть, 1895)

[Закрыть], в этой истории зверей, «живущих в мрачных пещерах и потерявших зрение, потому что они никогда им не могли пользоваться». Это рассказывается также в «Voyage d'Urien»[93]93

«Странствия Уриана» (фр.; рассказ, 1893)

[Закрыть], только в более интимной и очаровательной форме. Это наивная история души, чрезвычайно сложной, интеллектуально настроенной и оригинальной.

Пьер Луис

В настоящее время наблюдается небольшое движение неопаганизма, натурализма, эротизма, мистического и материалистического, возрождение тех исключительно чувственных религий, в которых обоготворяется женщина вплоть до того, что есть в ней сексуально безобразного. При помощи метафор можно придать мягкую красоту бесформенному и обожествить иллюзию. Роман Марселя Батийля, молодого, неизвестного писателя, несмотря на все его крупные недостатки, быть может, наиболее любопытный образчик эротической религиозности, которая для приверженных сердец является какою-то мечтой, каким-то идеалом. Но пресловутым выражением этой тенденции была «Афродита»[94]94

«Афродита – античные нравы» (фр.; первый роман Пьера Луиса, 1896)

[Закрыть] Пьера Луиса, успех которой как бы задушил ароматом роз разные другие попытки возродить чувственную романтику.

Это не исторический роман, подобно «Salambo» или «Thaïs», хотя форма его и ввела в заблуждение наших критиков, старых и молодых. Основательное знакомство с александрийскими культами и нравами позволило Луису нарядить своих героев в костюмы и имена, похожие на античные. Но книгу эту следует читать, отбросив все эти предосторожности, все эти внешние покровы, которые здесь, как и в романах XVIII века, служат лишь ширмами с изображенными на них священнодействующими фаллоносцами. За этими ширмами – нравы, поступки и желания, имеющие несомненно современный характер.

С распространением искусства к нам снова вернулась любовь к наготе. В эпоху расцвета кальвинизма нагота изгонялась из нравов, и она нашла себе приют в искусстве, которое одно только и сохранило ее традицию. В древние времена и даже в эпоху Карла Пятого, ни одно празднество не обходилось без процессий обнаженных прекрасных девушек. В то время настолько не боялись наготы, что женщин, уличенных в адюльтере, голыми водили по улицам. В мистериях такие роли, как Адам и Ева, исполнялись артистами без всякого трико – отвратительной роскоши нашего времени. Любовь к нагому телу, особенно к нагому женскому телу, с его прелестью, с его вызывающей откровенностью, свойственна народам, которых не успела еще окончательно терроризировать церковная суровая реформа. Как только идея наготы будет принята, наши тяжелые костюмы уступят место свободным, легким одеждам, нравы смягчатся, и лучи плотской красоты осветят всю скуку нашего лицемерия. «Афродита» своим успехом возвестила ренессанс нравов, в которых должна найти себе место свобода. Появившись вовремя, она имеет ценность литературного противоядия.

Но сколько лжи в литературе подобного рода! Все эти женщины, вся эта плоть, все эти крики, все это звериное сладострастие, – какая все это суета, как все это жестоко! Самки грызут мозжечки и проглатывают мозги. Изверженная мысль куда-то исчезает. Душа женщин струится точно из раны. От всех этих сочетаний рождается отрицание, отвращение и смерть.

Пьер Луис сам чувствовал, что эта книга плоти логически приводит к смерти. «Афродита» заканчивается сценой смерти, погребением.

Это – конец «Atalá» (Шатобриан невидимо парит над всей нашей литературой), но переделанный и обновленный с таким искусством, прелестью и мягкостью, что мысль о смерти невольно соединяется с мыслью о красоте. Эти два видения, обнявшись, как куртизанки, медленно погружаются в тьму ночи.

Рашильд

Искренность является огромным требованием, если дело идет о женщине. Женщины, наиболее прославленные за их чистоту, все же были комедиантками. Такова, например, эта урна слез по имени Марселина. Она была актрисой. В жизни она плакала, точно играя роль на сцене, ожидая аплодисментов.

С тех пор, как женщины стали писать, ни одна из них не решилась говорить о себе с полною добросовестностью, излиться перед читателем с гордым смирением. И все, что имеется в литературе о психологии женщин, все это написано мужчинами: из «Lady Roxana»[95]95

«Роксана» (англ.; роман Даниэля Дефо, 1724)

[Закрыть] мы можем узнать о них больше, чем из полного собрания сочинений Жорж Санд. Быть может, это объясняется не столько лживостью женщины, сколько ее природной неспособностью думать о себе самой, сознавать свое собственное Я не при помощи чужих идей и слов, а при помощи собственного ума. Даже когда женщины наивно пишут для себя самих, в маленьких секретных тетрадках, они думают о неведомом боге, который, через плечо, может быть, читает то, что они пишут. Чтобы быть в первых рядах, женщине необходимо обладать гением, превосходящим гений самых выдающихся мужчин. Вот почему, если часто выдающееся произведение писателя мужчины выше его самого, то прекрасное произведение писательницы будет всегда ниже ее самой, создавшей это произведение.

Этот дефект женщины не имеет индивидуального характера. Он универсален и абсолютен. Женщин надо сравнивать только друг с другом. Их надо судить исключительно как женщин, не презирать за отсутствие эгоизма или индивидуальности. Вне литературы, вне искусства, недостаток этот приравнивается к добродетели.

В чем бы ни показывала свои чары женщина, в пороке или в чистоте, в жизни она всегда лучше, чем на сцене. Они созданы для жизни, для плоти, для материального мира. Они с радостью осуществляли бы самые романтические свои мечтания, если бы их не останавливало при этом равнодушие окружающих: тонкие нервы мужчин не умеют вибрировать в пустоте. Между искусством и жизнью существует явное противоречие. До сих пор мы не видели еще мужчину, который умел бы переживать одновременно и мечту, и действительность, передавать на бумаге явления, реальные в своей первооснове. Если же это и случается иногда, то он не извлекает при этом никакой пользы из пережитого им личного опыта. Эквивалентность ощущений и творчества тут очевидна. Тот, кто умеет сочинять ужасы, рассказывает их лучше того, кто их пережил. Напротив того, преобладание реалистической тенденции ослабляет остроту воображения. У женщин с выдающимся интеллектом, способных к умственной работе, двигательные импульсы легче переходят в жизнь, чем в искусство. За это свойство, прирожденное женщине, свойство имеющее физиологический характер, было бы так же нелепо упрекать ее, как ставить в вину мужчине недоразвитость его груди, короткость его волос.

Кроме того, если дело идет об искусстве, то спор, касающийся такой небольшой группы человечества, не представляет никакого интереса, как и вообще всякого рода беспочвенно отвлеченные вопросы.

Признав все это и признав, кроме того, что «Animale»[96]96

«Животная» (фр.; роман, 1893)

[Закрыть] наиболее оригинальная книга Рашильд (хотя и не самая двусмысленная), а «Démon de l'Absurde»[97]97

«Демон абсурда» (фр.; книга рассказов, 1894)

[Закрыть] лучшее из ее произведений, я охотно прибавлю, не из желания себе противоречить и уничтожить значение предыдущих страниц, что это собрание сказок и мечтаний в диалогах убеждает меня в несомненной искренности ее художественного творчества.

Страницы, подобные «La Panthère»[98]98

«Пантера» (фр.; рассказ, 1893)

[Закрыть] или «Vendanges de Sodome»[99]99

«Сбор винограда в Содоме» (фр.; рассказ)

[Закрыть], показывают, что фазы мужественности могут быть также и у женщины. Тогда она пишет без всякого кокетства, обязательного или обычного для нее, вносит свою лепту в искусство, прибегая только к идеям, только к словам. Тогда она творит.

Ж. К. Гюисманс

«Романея и Шамбертен, Клод Вужо и Кортон вызывали в его воображении пышные торжества аббатств, княжеские празднества, богатство одежд, затканных золотом, горящих при ослепительном свете. В особенности ослеплял его Клод Вужо. Ему казалось, что это вино могли пить только люди именитые. Этикетки блестели перед его глазами, как лучистый венец вокруг головы Пресвятой Девы».

Писатель, у которого в 1881 году, среди натуралистического болота, при названии, прочитанном на карте вин, могло возникнуть подобное видение былой роскоши, хотя бы в освещении некоторой иронии, несомненно должен был внушить беспокойство своим друзьям и заставить их предположить возможную близкую измену их направлению. И действительно, несколько лет спустя, неожиданно появилась его книга «A Rebours», которая послужила не только точкой отправления, но и освящением новой литературы. Дело шло не о том, чтобы изобразительными средствами внести в искусство грубую плоть жизни, а о том, чтобы из этой самой плоти извлечь мотивы для мечты и внутреннего роста. В «En Rade»[100]100

«В укрытии» (фр.; роман Жориса-Карла Гюисманса, известный двояким прочтением своего названия – на арго en rade означает «в беде», 1887)

[Закрыть] Гюисманс возвел этот метод в целую систему, плодотворность которой безгранична, в отличие от натуралистического метода, оказавшегося совершенно бесплодным, сверх ожидания даже его врагов. Это – система такой строгой логики, такой чудесной гибкости, что, не нарушая общего реализма, она позволяла в живые сцены деревенского быта вносить страницы, как «Esther»[101]101

«Эсфирь» (фр.; роман, 1886)

[Закрыть], как «Voyage sélénien»[102]102

«Лунное путешествие» (фр.)

[Закрыть].

Архитектурная постройка «Là-bas»[103]103

«Там внизу» (фр.; роман, 1891)

[Закрыть] имеет аналогичный характер. Но ее свобода, с пользою для произведения, ограничена единством сюжета, абсолютно неизменного во всех его многочисленных отображениях. Ни Крист де Грюндевальд в его безудержной мистической буйности, в его отталкивающем и утешительном безобразии, не выходит из рамки своего сюжета. Ни демонический Тиффаж, ни жестокая черная Месса, ничто, вообще, не нарушает общей гармонии произведения. Однако, до эпохи эмансипации романа эти сцены были бы раскритикованы, не сами по себе, а только за то, что они не имеют никакого отношения к развитию произведения. К счастью, роман теперь свободен. Даже больше того, роман в том виде, в каком его понимают Золя и Бурже, как эпическая поэма, как трагедия, можно сказать, отжил свой век. Только старая рамка его еще может пригодиться. Иногда, чтобы приучить публику к трудным сюжетам, необходимо симулировать туманные романические интриги, которые распутываешь по собственному усмотрению, когда автор уже сказал все, что хотел. Но то, что некогда было существенно, стало теперь только аксессуаром, все более и более ненужным. Теперь очень редко можно встретить писателя, достаточно искусного или сильного, чтобы поддержать этот почти уже полуразрушенный жанр, чтобы с достаточною авторитетностью одухотворить поблекшие краски сентиментальных описаний и разжигающих адюльтерных сцен.

С другой стороны, современная эстетика стремится создать столько форм, сколько существует талантов. Среди бесконечных претензий допустима и такая гордыня: желание создать для себя индивидуальные нормы. Такова гордыня Гюисманса. Романов он больше не пишет. Он пишет книги по капризу своей фантазии. Вот одна из причин, почему многие до сих пор презирают их, находя их безнравственными. Это объясняется очень легко. Для нехудожника искусство всегда имморально. Если вы захотите передать на языке новых понятий сексуальные отношения между людьми, вы всегда покажетесь безнравственным, ибо фатально при этом обращается внимание на то, что, будучи представлено как нечто ординарное, потерялось бы в хаосе общих мест. Вообще великий писатель, хотя бы и далекий от эротизма, глупцами и недоброжелателями может быть обвинен в ужаснейших преступлениях против нравственности. Но я не думаю, чтобы сексуальные отношения или, вернее сказать, извращенные отношения сексуального характера, изображенные в «Là-bas», могли явиться соблазном для девственно несведущих людей. Эта книга скорее вызывает отвращение, отпугивает от чувственности, от безумных экспериментов в этой области, даже от дозволенных наслаждений. Но, спрашивается, если с обыкновенной или специально религиозной точки зрения проповедовать изысканную радость плотской любви и наслаждения законного брака, то будет ли это актом истинной имморальности? Для мистиков радость жизни является абсолютной безнравственностью.

Средние века не знали нашего лицемерия. От них не были скрыты все гнусности, существовавшие от века. Но они умели, как говорит Озанам, их ненавидеть. Они не знали ни нашей мягкости, ни нашей осторожности. Они разоблачали пороки, запечатлевали их в скульптуре на папертях церквей, в стихах своих поэтов. Они не боялись оскорбить беспорочную невинность трепетных душ. Не боялись обнажить человека, показав ему при этом все безобразие его низких, звериных инстинктов. Они не отрекались от человека-зверя, погрязшего в пороках: они ставили его на колени и вздымали глаза его к небу. Все это понял Гюисманс. Но осуществить все это на деле было не легко. После всех ужасов сатанинского разгула, еще до наступления земного суда, он, как и тот благородный народ, восставший в памяти поэта, слезно простил самым жестоким отцеубийцам, самым гнусным садистам, самым чудовищным безумцам, когда-либо существовавшим в мире.

Отпустив грехи таким людям, он мог без фарисейства простить и самому себе. При содействии неба, при скромном и братском содружестве книг и тихих монастырских часовен, Гюисманс однажды почувствовал себя обращенным в мистицизм. Тогда он написал «En Route»[104]104

«На пути» (фр.; роман, известный отсутствием сюжета и состоящий в основном из медитаций, 1895)

[Закрыть], книгу, похожую на каменную статую, каким-то чудом внезапно зарыдавшую. Это мистицизм несколько жесткий и грубый. Но Гюисманс так же жесток, как жестки его фразы, его эпитеты, его наречия. Мистицизм подействовал сначала на его зрение, а потом на душу. Он наблюдал явления религиозной жизни, но боялся при этом всякого обмана, боялся быть обманутым. Он надеялся, что они окажутся абсурдными. Счастливая жертва своего любопытства, он поддался хитросплетению тертуллиановского credo, quia absurdum[105]105

Верю, потому что нелепо (лат.)

[Закрыть].

В настоящее время, устав от наблюдений над лицемерной толпой, он изучает камни, готовя в высшей степени интересную книгу «La Cathédrale»[106]106

«Собор» (фр.; роман, посвященный символике архитектуры Средневековья, 1898)

[Закрыть]. Здесь, кроме необходимости чувствовать и понимать, надо прежде всего видеть. И Гюисманс видит, как никто. До него никто еще не был одарен зрением, столь пронзительным, ясным, четким, острым зрением, способным проникнуть в мельчайшие складки лица, линии орнаментов и масок.

Гюисманс – это око литературы.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?