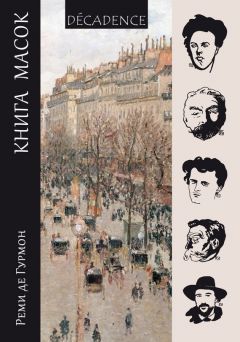

Текст книги "Книга масок"

Автор книги: Реми Гурмон

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Жюль Лафорг

В «Fleurs de bonne Volonté»[107]107

«Цветы доброй воли» (фр.; книга стихов Жюля Лафорга, опубликованная посмертно, 1890)

[Закрыть] имеется небольшая жалоба, названная, подобно другим, «Dimanches»[108]108

«Воскресенья» (фр.; цикл поэм из сборника «Цветы доброй воли», 1890)

[Закрыть]:

Без цели небо плачет, без причины,

Пастушка, небо плачет без кручины.

Река хранит свой праздничный покой,

Ни вверх, ни вниз нет барки никакой.

Колокола к вечерне уж звенели;

У берега – ни островка, ни мели.

Вот пансион девиц гулять ведут,

Есть несколько, что с муфтами идут.

Одна без муфты, видно холодеет,

Вся в сером, жалкий вид такой имеет.

Вот отделилась от других детей,

Бежит к реке… О, Боже, что же с ней?

Сейчас утопится… Не видно глазу

Ни лодочника там, ни водолаза.

Такова и вся жизнь Лафорга – в свете вещего видения, жизнь, окончившаяся нежданной и нелепой смертью. Его сердцу было слишком холодно, и он умер.

Это был поэт, наделенный всеми дарами, богатый всеми завоеваниями культуры. Свой природный гений, сотканный из чувствительности, иронии, фантазии и ясновидения, он расширил отображениями природы и искусства, положительными знаниями и философскими системами различных типов, знакомством с литературою всех народов. Новейшие течения в науке тоже были ему хорошо известны.

Это был гений, полный красок и света, способный возводить бесконечно разнообразные прекрасные постройки, высокие готические сооружения и невиданные соборы. Но он забыл свою «муфту», и умер от холода, в снежный день.

Вот почему все его прекрасное искусство является лишь прелюдией к оратории, завершенной безмолвием смерти.

Многие из его стихотворений точно покрыты пятнами леденящей аффектированной наивности. Они похожи на лепет слишком избалованного ребенка, маленькой девочки, привыкшей, чтобы ее словами восхищались – признак действительной потребности в ласке, в чистой сердечной привязанности. Они похожи на пламенные речи гениального юноши, который хотел бы положить свой «лоб экваториальный, оранжерею аномальностей», на колени матери. Многие из них обладают красотой огненных топазов, полны меланхолии опалов, свежести лунного камня. Страницы, начинающиеся словами:

Визгливый ливень, черный ураган,

Закрытые дома, река чернеет —

овеяны печальной, но утешающей прелестью неизменного припева: все повторяется от века. Но Лафорг выражает свою мысль в такой форме, что кажется, будто она родилась из его духа, из его головы впервые[109]109

Можно не без удовольствия прочитать красноречивый и глубоко прочувствованный этюд о Лафорге, недавно написанный Камилем Моклером.

[Закрыть]. Я думаю, что от поэтов, рисующих перед нами свои грезы, мы должны требовать уменья не только запечатлеть навеки какую-нибудь мимолетную свою мысль, какой-нибудь беглый мотив, но с такою силою, с такою искренностью отразить в музыке стиха внутренний напев переживаемой минуты, чтобы он был для нас совершенно ясен и понятен. В конце концов, нам, может быть, следует стать людьми благоразумными, следует радоваться текущей минуте, свежим цветам, оставить в покое увядшие луга. Каждая эпоха мысли, творчества и чувства должна находить глубокое наслаждение в себе самой. Она должна заслонить собою все на свете эгоизмом своих собственных интересов, медленным темпом своей собственной жизни, подобно морю, которое, улыбаясь, гордо принимает в себя где-то рожденные потоки, успокаивает и поглощает их.

Для Лафорга не было настоящего. Его ценили только среди небольшой группы друзей. Он умирал уже, когда в ограниченном количестве экземпляров появились его «Moralités Légendaires»[110]110

«Легендарные нравоучения» (фр.; книга прозаических текстов,1887)

[Закрыть], и Лафоргу пришлось услышать несколько голосов, пророчивших ему жизнь, полную славы, среди тех, кого Небо, следуя собственным идеальным подобиям, создает богами и творцами.

Это литература всецело новая и неожиданная. Она смущает и дает странное, и главное, редкое ощущение небывалого. Это виноградная гроздь с бархатным налетом, в утреннем свете. Ягоды ее имеют какой-то странный оттенок, точно они внутри заморожены резвым ветром, прилетевшим из стран, более холодных, чем северный полюс.

На одном из экземпляров «Imitation de Notre-Dame la Lune»[111]111

«Подражания лунной Богоматери» (фр.; книга стихов, 1886)

[Закрыть], который Лафорг поднес Бурже (потом этот экземпляр валялся среди бумажного хлама у букинистов), он написал: «Это только интермеццо. Прошу вас, подождите еще немного, до следующей моей книги». Но Лафорг был из тех, которые сами всегда ждут собственной следующей книги. Эти благородные, недовольные собою люди должны сказать миру очень многое. То, что они уже сказали, для них не больше как пролегомены, как предисловие к чему-то. Если произведения Лафорга имеют характер недоконченного вступления, то все же их надо признать более ценными, чем многие законченные творения других авторов.

Жан Мореас

Раймонд де ла Тайед прославляет Мореаса следующими стихами:

Молчанье, золотом дрожащее, легло

У тех ручьев, что нимфы возмущали.

Певцы пернатые чуть в рощах замолчали,

Как чудо светлое в долине расцвело.

Забвенье флейтное, блаженный час

мечтаний,

Где ты сумел найти душе, что влюблена,

Приют под сению, из роз что сплетена,

И где ты получил свой плектрон

для бряцаний.

Там ты идешь, поэт, творя свои стихи,

Французской речи честь, Афинская услада.

Это стихи романские, т. е. иными словами: они принадлежат поэту, считающему весь романтический период только ночью бесовского шабаша, в которой суетятся шумные и беспокойные гномы, поэту несомненно талантливому, направившему все свои силы на то, чтобы подражать антологии греков, чтобы похитить у Ронсара секрет его чеканных фраз, ботанических эпитетов и хрупкого ритма. Всем же, что есть у Ронсара истинно прекрасного, всем, что стало уже традицией и воспоминанием, романская школа должна пренебречь из опасения потерять то единственное, что составляет ее оригинальность. Каким-то провинциализмом и отсталостью, каким-то ретроградством веет от этого стремления к подражанию и реставрации. В одном из своих стихотворений Мореас поет хвалу:

Эти слова можно отнести к романской школе: она всегда производила впечатление школы, только что вышедшей из Ферте-Милона.

Но Жан Мореас пришел из более далеких стран. Он встречал друзей на своем пути. Он говорит о себе с гордым самосознанием.

Подобно студентам, румынам или левантинцам, влюбленный в французский язык, Мореас, прибыв в Париж, приступил к изучению старых поэтов, всего исторического пути творчества, вплоть до Жако де Фореста, до Бенуа де Сент-Мора. Он хотел пройти через все этапы, которые должен проделать мудрец, полный юных сил, полный гордых стремлений стать искусным виртуозом поэтической лиры. Он дал обет закончить свое паломничество. Как говорят, покинув «Chanson de Saint Léger»[113]113

паралитургический текст, относимый к XI столетию

[Закрыть], он уже вступил в XVII век. Весь этот путь он проделал менее, чем в десять лет. Это уже не так безнадежно, как думали раньше. Теперь, когда тексты становятся более доступными, путь сокращается. Еще несколько остановок, и Мореас отдохнет под старым дубом Виктора Гюго. Если он упорно будет продолжать идти тою же дорогою, мы увидим его у предела путешествия, у самой его цели: лицом к лицу с самим собой. Отбросив свой посох, который он так часто менял, срезая его с различных кустов, он обопрется о свой собственный гений. Тогда, если у нас явится желание, мы сможем высказать о нем определенное суждение. Но в данную минуту мы имеем право сказать только одно, что Мореас страстно любит французский язык и французскую поэзию, что эти две гордые сестры не раз с улыбкой приветствовали терпеливого пилигрима, рыцаря, одухотворенного прекраснейшими намерениями.

Однажды ехал я, лишен надежды,

Несносный путь чело мне делал хмурым,

Как вдруг я встретился в пути с Амуром.

Паломника легки на нем одежды.

Таким же является перед нами Мореас, полный внимания и любви, «в легкой одежде пилигрима». Назвав одну из своих поэм «Le Pèlerin passionné»[114]114

«Страстный паломник» (фр.; книга стихов, 1891)

[Закрыть], он дал прекрасное представление о себе самом, о своей роли, представление, проникнутое разумной символикой.

В этом «Pèlerin» встречаются красивые места. Такие же места мы находим в «Syrtes»[115]115

«Сирты» (фр.; книга стихов, 1884)

[Закрыть]. Есть восхитительные, упоительные страницы в «Les Cantilènes»[116]116

«Кантилены» (фр.; книга стихов, 1884)

[Закрыть], которые я буду всегда перечитывать с удовольствием. Но Мореас, отказавшись от свойственной ему манеры писать, отвергает эти примитивные создания духа, и потому не буду настаивать на них и я. Остается «Eriphyle»[117]117

«Эрифил» (фр.; книга стихов, 1894)

[Закрыть], маленький сборник, составленный из одной поэмы и четырех sylves. Весь сборник написан во вкусе Ренессанса и предназначен быть, по своему поэтическому характеру, собранием примеров, по которым молодые «Романцы», возбужденные невоздержанной бранью Шарля Морра, должны изучить классическое искусство с трудом писать легкие стихи. Вот одна из этих страниц:

Блестящая звезда, крылатая Фивея,

Ты светишь в небесах то ярче, то бледнее,

О благосклонна будь к пути и к тем лесам,

Куда мой путник друг стопы направил сам.

В пещерной глубине, где плющ завесил входы,

На озере, пруду, чьи так спокойны воды,

На острых ли скалах, приюте диких коз,

На пестрых берегах, средь тростников и роз,

В разбитом ли стекле ручьев прозрачно-чистых,

Он любит отблески твоих лучей сребристых.

Фивея, Цинтия, от самых юных лет

Влюблен мой друг в тебя, в твой грустный нежный свет.

Следя в твоем лице небесном перемены,

Под властью кроткою он сочинял поэмы.

И набожной душой благоговейно чтима

Превыше Эрикса, песчаного Иокла,

Кидона, где трава всегда росою смокла,

Скала Латмоская, где ты была любима.

Напрасно Мореас, подобно Фивее, меняет свое лицо и даже закрывается маской. Его всегда можно узнать среди его собратьев: он истинный поэт.

Стюарт Мерилль

Дилетант в вопросах литературы чувствует себя оскорбленным, если его восхищение тем или иным произведением искусства не совпадает с восхищением публики. Но он этому не удивляется. Он знает, что всегда найдутся герои минуты. Поведение публики не отличается такою кротостью: она возмущается несогласием, которое может существовать между ею, безотчетным творцом человеческих слав, и небольшим числом олигархов, с их изысканными суждениями на литературные темы. Привыкнув сочетать известность и талант, она уже не хочет их разъединить. По внутреннему чувству справедливости и логики, она не допускает, чтобы автор, ей неведомый, заслуживал признания. Тут чувствуется недоразумение, покрытое шеститысячелетнею давностью, по вычислениям Лабрюйера. Недоразумение, имеющее за себя немало логики, немало солидных рассуждений, с высокомерным презрением отвергает все попытки создать в этой области какое-либо примирение. Чтобы покончить с этим вопросом, ограничимся небольшим, скромным намеком философского характера. Спросим себя, действительно ли мы знаем «вещь в себе», нет ли некоторой разницы, маленькой и неизбежной, между объектом познания и познанием самого объекта. На этой почве, именно благодаря общей неясности мысли, гораздо легче прийти к соглашению, легче добиться признания законного разнообразия взглядов. Здесь дело идет не о том, чтобы овладеть Истиной, этим отражением лунного света в темном, как колодец, строении человеческой души. Речь идет лишь о том, чтобы приблизительно измерить, как это делается со звездами, расстояние между гениальным поэтом и нашим представлением о нем.

Если бы мы хотели выразиться более ясно, что, впрочем, совершенно бесполезно, мы должны были бы сказать, что вся история литературы, составленная разными профессорами с воспитательной целью, с точки зрения отдельных людей, имеющих в этом вопросе преимущество перед многими другими, только куча никуда негодных суждений, что история французской литературы, в частности, является лишь каталогом восторгов и лавров, выпавших на долю наиболее ловких и наиболее счастливых. Теперь, быть может, настало время избрать другой метод, оставить среди знаменитых людей место и для тех, которые тоже могли бы сделаться ими, если бы они не оказались певцами вешних слав среди снежной зимы.

Стюарт Мерилль и Сен-Поль Ру – вот поэты, которым помешала зима. Если публика знает их имена меньше, чем другие имена, то это объясняется не тем, что у них меньше заслуг, а тем, что у них меньше счастья.

«Les Fastes»[118]118

«Счастливые дни» (фр.; книга стихов, 1891)

[Закрыть] – одно название это говорит о прекрасной искренности богатой души поэта, о его благородном таланте. Это стихи слегка позолоченные, немного шумные. Они звучат, точно созданные для празднеств и пышных парадов. Когда потухают солнечные лучи, во мгле ночи зажигаются факелы, освещающие пышное шествие каких-то сверхъестественных женщин. На этих женщинах, на этих живых поэмах слишком много колец, сверкающих рубинов. Их платья расшиты золотом. Это скорее королевские куртизанки, нежели принцессы. Но мы любим их жестокие глаза, их рыжие волосы.

После таких оглушительных фанфар, «Les petits Poèmes d'Automne»[119]119

«Маленькие осенние поэмы» (фр.; книга стихов, 1895)

[Закрыть] похожи на жужжание прялки, на звон колокольчика, на арию флейты, взятую в тонах лунного света. Это дремота, мечта, среди печального безмолвия вещей и беглой неверности часов.

Это ветер по аллеям веет…

Чу, сестра, осенний слышишь свист.

На воду упал с березы лист,

А в долине иней уж белеет.

Распусти – настало время – косы,

Что белей волны, что ты прядешь.

И, подобно древним скорбным дамам,

Приходи, безмолвно все вокруг,

Замер прялки говорливый звук…

О сестрица нежным майоранам.

Таким образом, в Стюарте Мерилле мы наблюдаем борьбу горячей, страстной натуры и нежного сердца, и, смотря по тому, которое из двух начал одержит верх, мы слышим то неистовое бряцание меди, то журчание виол. Техника этого поэта, начиная от его «Gammes»[120]120

«Гаммы» (фр.; книга стихов, 1887)

[Закрыть] вплоть до последних его созданий, также колеблется между чопорностью «Парнаса» и свободным стихом новых школ, которых не признают почетные старцы современного искусства. Свободный стих, который так удобен для одних, оригинальных талантов, является подводным камнем для других. Но он должен был пленить поэта, столь богато одаренного, столь склонного к новшествам, как Стюарт Мерилль. Вот образчик этого стиха:

Сходите, девушки, за венками в сад.

Вы плачете над умершей на заре сестрою.

Колокольный звон льется рекою,

При утреннем солнце ясен блеск лопат.

Несите, девушки, с фиалками корзины.

Зачем там медлить, где при дороге бук?

Или это от слов священных испуг.

В небе поют жаворонки невидимки.

Это праздник смерти, а скажешь: воскресенье —

Так нежно поют колокола из долины.

Мальчики отстали и ждут у плотины,

Вы одни у белой могилы должны принести моленье.

Через несколько лет мальчики, что отошли прочь,

Расскажут вам про сладкий любви недуг,

А у майского дерева, все вставши в круг,

Вы споете старые песни, чтобы приветствовать ночь.

Стюарт Мерриль не напрасно захотел переплыть Атлантический океан, чтобы заслужить любовь гордой французской Поэзии и украсить ее волосы своим цветком.

Сен-Поль Ру

Это один из наиболее плодовитых и удивительных изобретателей поэтических образов и метафор. Чтобы найти новые выражения, Гюисманс прибегает к материализации духовного и интеллектуального, и это придает его стилю несколько тяжелую точность и довольно искусственную ясность. Так у него попадаются выражения: «кариозные души» (на манер кариозных зубов), или «треснувшие сердца» (на манер старых стен). Это картинно, но и только. Обратный прием изображения более соответствует установившейся привычке людей рисовать предметы сквозь призму расплывающихся ощущений и туманных понятий. Тут мы остаемся верными пантеистической и анимистической традиции, без которой были бы немыслимы ни искусство, ни поэзия. Это тот глубокий источник, который дает начало всему. Это прозрачная стихия воды, в которой, под лучами солнца, живым блеском играют драгоценные камни, точно ожерелье феи. Другие «метафористы», Жюль Ренар, например, пользуются рискованными образами, прибегая к фантастическому преображению действительных предметов, к изображению деталей, отрешенных от целого в качестве самостоятельных явлений, к разным комбинациям и утрировкам существующих уподоблений[121]121

Например, «плодоносная щека» по аналогии с выражением «цветущая щека». Сравн. Альфред Вайет «Notes d'esthétique: Jules Renard» (Mercure de France VIII p. 161).

[Закрыть]. Наконец, есть еще один метод, аналогичный с настоящим, при помощи которого без всякого сознательного участья с нашей стороны обиходным словам придается особое значение. Сен-Поль Ру смешивает все приемы, применяя эту амальгаму к созданию образов всегда новых, но не всегда красивых. Из его метафор можно составить целый каталог, целый словарь.

Акушерка света Петух

Завтрашний день гусеницы в бальном наряде Бабочка

Грех, который сосет Незаконный ребенок

Живая прялка Овца

Плавники сохи Сошник

Оса с жалом в виде кнута Дилижанс

Хрустальное вымя Графин

Краб руки Открытая рука

Живая информация Сорока

Летающее кладбище Полет воронов

Романс для ноздрей Аромат цветов

Шелковичный червь камина?

Приручить испорченную челюсть к бемолям современного зверинца Играть на рояле

Сварливая привеска у ворот Сторожевая собака

Богохульствующий кафтан Извозчик

Петь псалмы из александрийской бронзы 12 часов

Коньяк отца Адама Свежий, чистый воздух

Лавка образов, видных только закрытыми глазами Грезы

Омега По-гречески πυγή

Листья живого салата Лягушки

Зеленая болтушка Лягушка

Голосистый мак Петух

Каждый читатель, пробежав рассеянно этот лист, скажет, что Поль Ру человек богатого воображения, но дурного вкуса. Если бы все эти образы, не лишенные временами остроумия, сменяли друг друга в определенном порядке, направляясь к одной цели, к «Les Reposoirs de la Procession»[122]122

«Временным алтарям» (фр.; трилогия, 1893, 1904, 1907)

[Закрыть], куда устремил их сам поэт, то чтение подобного произведения было бы чрезвычайно тяжело. Слишком часто улыбка мешала бы испытывать эстетическое наслаждение. Но отдельными пятнами разбросанные по всей книге, они не всегда разбивают гармонию богато-красочных поэм, остроумных и строгих. «Le Pèlerinage de Sainte Anne»[123]123

«Паломническтво святой Анны» (фр.; поэма, посвященная Саре Бернар, 1907)

[Закрыть] – поэма, полная образов на всем протяжении, без всей этой грязи. Многие метафоры, как этого требовал Теофиль Готье, развертываются перед глазами с логической последовательностью, в неразрывной связи. Это образец и чудо поэмы в ритмичной и ассонансной прозе. В том же томе «Nocturne»[124]124

«Ноктюрн» (фр.; книга стихов)

[Закрыть] стихи, посвященные Гюисмансу, представляют собою нелепую игру. В них всякая мысль пропала среди хаоса диких образов. Но такие произведения, как «L'Autopsie de la vieille fille»[125]125

«Аутопсия старой девы» (фр.; поэма в прозе, 1891)

[Закрыть], со всею фальшью общего тона, как «Calvaire immémorial»[126]126

«Забытая Голгофа» (фр.; поэма в прозе, 1891)

[Закрыть], как «L'Ame saisissable»[127]127

«Уловимая душа» (фр.; поэма в прозе, 1892)

[Закрыть], являются настоящими шедеврами.

Жаль только, что Поль Ру играет иногда на кифаре со слишком натянутыми струнами. Поверни он ключ в противоположную сторону, и слух испытывал бы одно только глубокое наслаждение.

Робер де Монтескиу

При первом же появлении «Летучих Мышей», с их лилово-бархатным одеянием, был поднят серьезный вопрос о том, является ли Монтескиу лишь дилетантом поэзии, или истинным поэтом, может ли светская жизнь гармонировать с культом «Девяти Сестер», или хотя бы одной из них. Девять женщин это слишком много. Но диспутировать на такие темы значит проявить полное незнание одного из процессов логики, известного под именем диссоциации идей. Было бы простою элементарною справедливостью ценить красоту дерева независимо от его плодов, человека – независимо от его произведений. Чем бы книга ни была, простым булыжником или бриллиантом, ее надо судить как таковую, оставив в покое каменоломню или тот горный поток, откуда вышло это создание человеческого духа. Добыт ли бриллиант на Капе, в Голконде – все равно: он не изменит своего названия. Социальное положение артиста так же неприкосновенно для критика, как и сама муза Полимния, гостеприимно принимающая в свой круг простого мужика Бернса и лорда Байрона, мелкого воришку Вийона и короля Фридриха II. Геральдическая книга искусства и книга Гозиэ пишутся не в одном и том же стиле.

Поэтому мы не станем распутывать всей этой пряжи, не станем выискивать, какое значение имеет аристократическое имя Монтескиу, его светское положение для его поэтической репутации.

Поэт похож на «Précieuse»[128]128

жеманницу (фр.)

[Закрыть].

Но, спрашивается, действительно ли были так смешны те женщины, которые, желая петь в унисон нескольким изысканно талантливым поэтам, прибегали к новой манере говорить? Презирая все обыденное, они старались придать своему уму, своему туалету, своим жестам оттенок оригинальности. Их грех, в конце концов, заключался только в нежелании «поступить как все». Мне кажется, что они поплатились за это достаточно жестоко. Поплатились эти женщины, но поплатилась и французская поэзия, которая в течение полутора веков слишком боялась быть смешной. Наконец, поэты освободились от этого пугала. Теперь они с каждым днем разрешают себе быть все более и более оригинальными. Не возбраняя им выступать во всей наготе, критика, напротив, поощряет легкие и откровенные одежды гимнософистов: только некоторые из них татуируют свои тела.

Вот в чем можно, действительно, упрекнуть Монтескиу: на его оригинальности слишком много татуировки. Красота этого баяна напоминает, к некоторому нашему огорчению, сложные изображения, которыми любили себя расписывать предводители австралийских племен. Но Монтескиу расписывает себя с менее наивным искусством. У него замечается даже странная утонченность в оттенках и рисунке, забавная дерзость в тонах и линиях. Арабески ему удаются лучше, чем фигуры, ощущения – лучше, чем мысль. Как японцы, он мыслит при помощи идеографических знаков: «Орел, журавль, цветок, бамбук с поющей птицей, змея, ирис, пион, левкой и воробей».

Он любит эти сопоставления слов. Когда, как в данном случае, он подбирает выражения нежные и полные жизни, приятный пейзаж встает перед глазами. Но часто мы видим лишь нежданные и сухие формы, выступающие на искусственном небе, какие-то процессии карнавальных привидений. Его женщины, девочки, птицы – это безделушки, изуродованные восточной фантазией слишком большого масштаба. Это царство игрушек и безделушек.

Хотел бы сделать стих изящной безделушкой.

Такова эстетика Монтескиу. Но безделушкам, забавным и хрупким вещам, место за стеклом или в шкапу – скорее всего в шкапу. И вот, если убрать эти эмалевые и лакированные вещи, если убрать нежную глину, освободить музей поэта от всех, как он сам остроумно выражается, «инфузорий этажерок», мы вступим в сферу для прекрасных наслаждений и мечтаний лицом к лицу с разновидными метаморфозами души, которая стремится осенить красоту новою прелестью, открыть в ней новые оттенки. Из одной только половины «Голубых Гортензий» можно составить довольно объемистый том, проникнутый тонкой, гордой, нежной поэзией. Автор «D'Ancilla», «Mortuis ignotis»[129]129

«Неведомый умерший» (лат.; цикл поэм)

[Закрыть] и «Tables vives»[130]130

«Живые картины» (фр.; цикл поэм)

[Закрыть] показался бы тем, чем он является в действительности, вне всяких масок: хорошим поэтом.

Приведем отрывок из его «Tables vives». Заглавие несколько туманно, но стихи прекрасны, ясны, хотя в них и встречаются знакомые звуки слишком «парнасских» рифм и некоторые неправильности речи.

Ребенка научить молитве волн морских.

Спустилось небо к нам, а облака то пена,

И самый солнца диск из голубого плена

Милей для наших глаз, туманных и больных.

Ребенка научить молиться и лазури.

То верхний океан, а пена – облака,

И мысль о гибели нам более близка,

Когда лишь в вышине проходят тени бури.

Ребенка всем вещам молиться научить.

Пчела духовная везде берет находки

И благовонных роз живительные четки

Десятками любви сумеет разделить.

В итоге Монтескиу существует как голубая гортензия, как зеленая роза, как белый пион. Он из тех цветов, около которых останавливаешься, с любопытством спрашиваешь их название и запоминаешь.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?