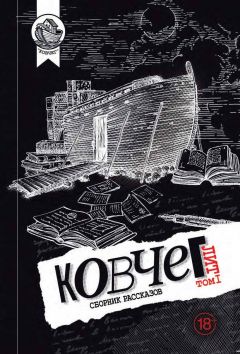

Читать книгу "Ковчег Лит. Том 1"

Автор книги: Сборник

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Марк пожал плечами. Мог бы и выпить, раз такое ссыкло.

– Ну и что ты хочешь мне рассказать? – Марк развалился на расстеленной кровати, сбивая одеяло, как подушку, под спину. Ему очень хотелось улыбаться, нервно, но почти без злости.

– Я? – Луч от гостеприимного чая отказался. От валерьянки тоже, истерично поржав на это предложение.

– Кирилл.

Луч дернулся. Как будто не имя, а обвинение.

– Что?

– Почему ты делал вид, что Лера мне пишет?

Луч пожал плечом, на Марка не смотрел. За окном только начинало вечереть, и Луч готов был проклясть лето, очень хотелось, чтобы было темно.

– Не знаю. Боялся, что ты будешь грустить.

– Грустить? Ты ебанутый?

– Да.

Марк улыбнулся. Конечно, он больной.

– Нравилось ее ебать и делать вид, что все окей?

– Нет.

– А нахуя?

– Не знаю.

Марк засмеялся беззвучно. Лучший друг – дебил. Единственный друг – конченый ублюдок. Он встал, повел плечами, разминая их, подошел к Лучевому, посмотрел сверху вниз.

– Вставай. – Он сказал негромко, а потом почти крикнул. – Встань!

Луч смотрел исподлобья. Встал еле-еле, заваливаясь обратно, неуклюже упираясь руками в пол по бокам от себя, Марк стоял слишком близко, так, что места, чтобы подняться ровно, просто не было. Он выпрямился, даже не сутулясь, но все равно чувствовал себя на фоне Марка немного ничтожно, несмотря на разницу в росте почти в полголовы.

– Ну что же, Гамлет, где Полоний? – Марк захихикал мерзко, краем глаза заметив на полке томик Шекспира. – Или лучше «не пей вина, Гертруда»?

– Что ты несешь? – Луч сдвинул брови, поморщившись. Не то чтобы он не понял. Шекспир ведь был его.

– Как ты это сделал?

– Сделал что?

Марк замахнулся, не став даже разжимать кулак, который сжал, еще когда встал с кровати. Ударил наотмашь, в скулу, хотя было неудобно, стоя так близко. Луч за лицо схватился, выдохнув резко и шумно, прижал влажную горячую ладонь к щеке и старался даже не дышать. Глаза припекло. То ли от боли, то ли от страха.

– Как ты это сделал? – Марк повторил, четко разделяя слова и выделяя это «как». Он даже не стал ждать, когда Луч распрямится.

– Она болела.

– Она всю, сука, жизнь болела.

Марк схватил его за запястье той руки, которой он держал рассеченную скулу. Жаль, что губа не лопнула. Он дернул его вверх, заставив снова выпрямиться, Луч сглотнул. Побледнел сильнее вечно бледной Лерки, выдохнул прерывисто.

Марку очень хотелось ударить снова. Уже сильнее. Он видел, что Луч не то что в ответ не ударит, он даже не станет прикрываться.

Не виноват он. Как же.

Луч держался, дышал глубоко и почти ровно, страшно.

Марк отошел, сел на кровать, почти удобно. Смотрел на Луча внимательно.

Луч стоял неприкаянно, смотрел в окно.

Молчал с минуту.

– Надо было все-таки бухнуть.

Марк засмеялся. Он бы сейчас тоже был рад напиться.

– Кирилл, – Марк позвал, Луч нехотя повернулся. – Помнишь, ты как-то, ужравшись, говорил мне, что мы с тобой настолько охрененные друзья, что если бы я убил человека, ты бы сначала помог мне спрятать труп и только потом сказал бы, что я мудак?

Луч кивнул, поджав губы, выдавил тихо:

– Помню.

– Так вот. Ты мудак.

Марк улыбнулся.

Любомир Билык

Семинар Евгения Сидорова, 3-й курс

Морской мальчик

(отрывок)

Я встретил ее поздней осенью. Пришел в аудиторию, утром. Раньше, чем обычно, пришел. Только солнце светило ярко, и я жмурился и украдкой улыбался.

Белая аудитория – огромная, крашенные известью стены, на стенах – макеты сушеных рыб. Тут тебе треска, и щука, карасики мелкие, и главная гордость коллекции – огромный осетр. Между рыбой таблицы – как разделывать. У осетра, например, первым делом удаляют хорду, а еще аккуратно вырезают мочевой пузырь, не повредив его, иначе мясо будет горчить.

Я рассматривал таблицы в десятый раз уже, как в аудиторию вошла Надя. На ней была белая кофточка, обшитая серебристыми чешуйками, совсем как у карасика, а волосы растрепаны и небрежно лежали на плечах. Кажется, никто и не заметил, как она вошла. Ее мало кто замечал – Надя была девочка тихая, молчаливая, не разговаривала почти, а если и говорила, то голос у нее был неприятный и ломаный, и никто ее долго не слушал. Остановилась в углу, прям под таблицей с разделанной рыбой и смотрела внимательно своими карими глазами – куда бы сесть. И я смотрел на нее исподлобья. Она повертела еще головой, а потом заплыла, плавно, ногами-плавниками своими, прямо под потоки солнца, и обожглась как будто, запрокинула голову, повернулась, поцеловалась бледной кожей с лучами солнечными, и тут стукнуло; глаза ее налились золотом, повернулась в другую сторону, выгнула хребет, и стукнуло второй раз; серебром засияла ее чешуя, заблестели стены, окна, засветились волосы и поплыли, поплыли щуки и карпы, поплыл осетр, взмахивая хвостом; повернулась еще раз, и стукнуло в третий; ветер подул, соленый ветер, и расплылась Надя, рассыпалась чешуйками, песчинками, растеклась по полу, растеклась, а я вдыхал запах моря и, дыша через раз, ловил серебряных рыбок в ледяном бегущем ручейке.

До самого конца занятий в тот день я не отрывал от нее взгляда – все ждал, когда же, когда она взмахнет волосами и засияет, я ждал и совершенно недоумевал – почему остальные не замечают воду под ногами, соль в воздухе, яркое небо на улице и огромное кипящее море на горизонте. После занятий в тот день я спустился к берегу – от корпуса с синей старой крышей, где учился, бежать было минут десять. По улице, что под уклоном спускалась вниз, быстро шел – мимо нагромождения шанхайских домиков на холме, мимо завода с молчащими в тот день черными трубами. Прошел мимо свежих глянцевых отелей в виде башен – они выстроились в ряд, будто охраняя подход к морю. Перешел через пустырь – слева начинался татарский район, справа – небольшая речка, мутная, серая, что протекала через весь город и в конце концов впадала в болото, переходящее в пляж. На берегах речушки росли камыши, а еще ромашки, маки и прочие росистые весенние травы. Там, где речка впадала в море, великая набережная заканчивалась. Мраморные огромные плиты, лестницы, перила и балясины уступали место камням, скалам и мелкому, больше похожему на пыль, песку.

Я шел, увязая в песке, мотал головой и все вдыхал воздух – «когда, когда?» Наконец, я перебежал через мост, обошел болото и выбежал на пляж. Вот оно. Дыхание моря.

Помню, как впервые почувствовал его. После бесконечного пути на автомобиле, после тысяч километров цветных лент за окном, наконец, остановились. Открыли двери. И ворвалось. Вскружило голову мне, еще городскому мальчику, вскружило своим йодом и водорослями, рыбами вскружило, облаками и тучами, закрученными, завернутыми в исполинскую спираль на сером небе. Я выскочил и побежал. Обомлел. От круглых серых камней, которыми был усыпан весь берег. От высоких гор вокруг, покрытых хвойными лесами. От черных, мокрых скал. От разрушенных волнорезов. От сотен кричащих птиц, от маленьких рыбок у берега, от паутины солнечных лучей на дне, от тонкой, почти невидимой полоски, сияющей, что разделяет воду и воздух. Обомлел от осознания, физического ощущения чего-то огромного, страшного и сильного. От того, что в чернойчерной глубине скрывается на дне.

«Черному морю человек не хозяин», – сказал мне татарский мальчик. Волны накатывали, поглощали камни и уносились прочь, возвращались и гремели, ревели, шептали песчинками, камешками и разбивались, расплескиваясь. Тогда, видя первый в своей жизни шторм, я понял – море живое. Оно дышит. Значит, я тоже живой.

Солнце село за горизонт. Стемнело. Начинался дождь. Я выбрался на набережную. Когда мы только переехали, той поздней осенью, набережную еще не построили. Был только длинный пляж, плавно переходящий в город. Во время шторма море заплескивало прибрежную площадь, город захлебывался, город глотал соленую воду. Соль, вода, захлебываться. Ребра-стебли, бледная кожа, я был болезненным мальчиком, которого бросили на растерзание крымскому раскаленному солнцу и черному ледяному морю.

Я шел по грязному мрамору, со стороны города поднимались подмерзшие кипарисы и заколоченные окна летнего пансионата. Со стороны пляжа торчали ржавые конструкции, похожие на ребра, – это навесы, с которых на зиму содрали крышу. Дальше тянулся ряд фонарей, которым сорвали головы – они торчали к небу черными длинными шеями. Набережная, которую никто не будет мыть до самого лета, была серого, почти черного цвета. Волнорезы, изрисованные граффити, а еще всегда с неизменной надписью «С БУНА НЕ ПРЫГАТЬ!» висели над водой серыми громадами, и казалось совершенно непонятным, как можно там купаться, как можно веселиться, как вообще позволить себе опуститься в глубокую воду рядом с этими безобразными, страшными, серыми кусками бетона. Я шел все дальше, к Молодежной площади. Широкое пространство, с огромным сухим фонтаном посредине, мертвые треугольные клумбы, рестораны, закрытые и обнесенные пластиковыми заборчиками, – все спало, спало и тихо дышало. Наступит лето, пригреет солнце, и проснется море, станет голубым и прозрачным, уйдут спать куда-то в глубину морские монстры, отступит холод, и проснется – мир проснется, кипарисы проснутся, набережную отчистят, и та заблестит, да так, что можно будет увидеть себя в чернильных мраморных плитах. Проснутся рестораны, набегут люди, выпьют вина и чачи, запоют свои татарские песни, запляшут. Молодежная площадь станет излюбленным местом прогулок мамочек и велосипедистов; там к ясному небу подымут флаги Сурожа, приглашая всех и всякого на отдых, к морю, к раскаленным горам и дымящимся, прогревающимся после долгой стужи, скалам. Но сейчас все спит. Сейчас все мертво.

После переезда в Крым той поздней осенью время понеслось и завертелось. Осень закончилась быстро, в лицо мне выдохнула зима несколько ледяных осколков, пронеслась весна, травами зелеными пронеслась, дикими розами и чертополохом. А потом наступило лето, бесконечное лето. Жара была такая, что расплавилось время и смешалось в одно, ле-то, бесконечное жаркое лето.

Мы выезжали на пляжи, расстилали там пледы и старые шторы, над пледами мы раскрывали зонты – ярко-зеленые, красные, а еще был один, я помню, оранжевый, с нарисованными на нем пальмами. Солнечный свет под тем зонтом преломлялся и казался густым, охристым. Спасательный круг тени двигался по часовой – пока я, сидя в позе лотоса с книгой в руках, терял счет времени, периодически окунаясь, когда окликали меня мать или татарский мальчик. Это летний калейдоскоп – до самих моих скольких-то там лет – зонты и кольцеобразные надувные матрасы, фиолетовые и матовые, особенные, летние книги, загорелые позвонки спины, гладкие напряженные мышцы, до самого неба длинные руки, погруженные в горячий песок стройные ноги, темные татарские глаза и ярко-голубое море позади.

На пляжи мы с собой брали арбузы и персики, последние – из собственного сада. Помню их вкус – приторный, медовый, детский. Кусая белую мякоть, слизывал я сок с губ, а он все равно стекал – по подбородку, шее, по голой впалой груди, ребрам-стеблям и капал на страницы книги. Так я отмечал свои любимые места.

Галина Бурденко

Семинар Евгения Попова, 3-й курс

Кубик Рубика

Никогда такого не было, и вот опять.

В.С. Черномырдин

Если вам приходится бывать в одно и то же время на одной и той же станции метро, вы поневоле запоминаете людей, живущих с вами в унисон. Особенно если эти люди – симпатичные девушки. Такие, как Любовь на Баррикадной. У нее короткая стрижка, почти белые волосы, круглые очки и светлое стеганое пальто. Почему она Любовь? Потому что очень похожа на мою знакомую, поэтессу Любу Рябчикову. У Любы, правда, волосы до плеч.

Но если подстричь, то я бы с трудом девушек различал.

Люба Рябчикова создана из очень тонкой материи, вся эфирно-зефирная, потому подкатить к ней не получается.

Я пробовал, и не раз – по нулям.

И вот приезжаю я на Баррикадную, толпа выносит меня к эскалатору, замечаю, что и Любовь здесь, обгоняю ее, выхожу из метро и вижу… Любовь ждет кого-то. Недовольная, как будто полчаса уже топчется. Я подумал, что не могла она меня обогнать, и сделал единственно возможный вывод – их две, и они близнецы. И точно – чуть впереди меня замечаю девушку в стеганом светлом, лица мне не видно, а волосы такие же белые, и стрижка короткая. Они встретились, чмокнулись и пошли, а я двинул за ними.

И вот иду я и думаю: «А ведь и Любовь‐2 не могла меня обогнать на выходе, значит, есть еще и третья, которую я и видел в метро». И черт меня дернул втиснуться меж девушек с вопросом:

– Девчонки, а что же вы сестру в метро бросили?

А они смеются и говорят совсем уж странное:

– Сама дойдешь – не маленькая.

– А куда? – спрашиваю я на автомате.

– Как куда? В ЦДЛ, – говорит Любовь‐1. А Любовь‐2 добавляет:

– Это у тебя от волнения память отшибло?

Обе смеются. Ну-ну. Хотел осадить их: «Хватит ржать». Но получилось визгливым голосом: «Ну хва-атит ржа-ать!» Посмотрел на ноги свои, а они в обтягивающих то ли джинсах, то ли рейтузах каких, а поверх – светлое стеганое пальто. Потрогал волосы – до плеч. Девушки мой жест заметили и говорят:

– Да, Любань, пора бы уже подстричься, ты у нас самая отсталая.

Пришли в ЦДЛ. Одной рукой сдаю пальто в гардероб, другой пытаюсь натянуть свитер пониже. И кто такие рейтузы придумал? На девушек смотрю – вроде нормально. Мне и раньше нравилось. Но на них же, не на себе.

Оказывается, сегодня творческий вечер Любы Рябчиковой. Вокруг уже без счета мельтешат эти дуры с короткой стрижкой. Все, думаю, за грехи мои невинные попал в ад, а про себя твержу: «Изыди, сгинь, наваждение, сгинь, сгинь». Не помогает.

Заходим в Малый зал, мужик у микрофона обрадовался:

– Вот и Люба!

Все оборачиваются на меня, сестры и вовсе меня к сцене выпихивают, шепчут:

– Ну, давай, Любань, мы с тобой!

А что было делать? Подошел к микрофону, вспомнил одно Любино стихотворение, ничего такое. Прочел. Аплодируют и ждут еще. Еще одно вспомнил. Опять аплодируют. Прикольно! Даже про короткий свитер временно забыл. Оказалось, я столько ее стихов помню! Читал-читал, чуть не поплохело. Но вечер удался!

А потом вижу: надвигается на меня мужик какой-то с веником роз. Не успел сообразить, а он прямо в губы полез целоваться. Фу, мерзость какая! А тут еще один, но уже на букете сэкономивший, говорит:

– Любочка, какие у вас прекрасные стихи!

Но я уже ученый, успел сгруппироваться и щеку подставить. Много вас тут, критиков плешивых.

И как же мне все это развидеть? Как проснуться и забыть? Или мне теперь все время Любу изображать? А может, я и есть Люба? А другого меня и не было никогда? Эх, Люба, я ведь тебе ничего плохого не сделал. А ты вон как! И если честно, стихи у тебя… так себе!

Валерий Былинский

Семинар Александра Рекемчука, выпуск 1996 года

На том дворе

– Ба, что такое смерть?

Бабушка посмотрела на меня сквозь свои очки. Чуть пристальнее, чем обычно. Потом снова принялась за прерванное вязанье. И сказала – спокойно, уютно, словно самой себе, слегка пожав при этом плечами.

– А смерти нет.

– Как – нет?

– Так. Когда человек умирает, душа остается живой и попадает в другой мир. Туда, где живут Бог и ангелы.

– На тот свет, что ли?

– Ну да. Видишь, ты и сам все знаешь.

Знать-то я знал, все-таки мне уже почти десять. Третий класс закончил. И энциклопедию медицинскую читал. И в Библию бабушкину заглядывал. Да что толку? Если так все просто и не страшно, то чего же сама мысль о смерти вызывает страх? Что-то здесь не так.

– Ба, а долго на том свете после смерти живут?

– Долго. Вечно.

Мерно тикают настенные часы с гирями. Пыльно и тихо тут у бабушки в ее квартире на Комсомольской улице. Она вяжет, а я рисую цветными карандашами индейцев, которые убивают ковбоев, и, наоборот, ковбои убивают индейцев. Кровь, стрелы, пули. Смерть.

– Ба!

– А?

– А если папа мой, например, завтра умрет, или мама, то это значит, ничего страшного, они все равно живые и плакать не нужно?

– Боже! Что ты такое говоришь!

У нее аж очки на лоб выехали и щеки задрожали.

– Ага! Видишь, ба. Почему же люди тогда умирать не хотят, если смерти не существует?

– Да кому ж умирать по доброй воле хочется… – бабушка явно растеряна.

– А почему, если просто в другой мир переходишь, к ангелам? Там же хорошо, на том свете, ты сама говорила.

– Да потому что… Потому что так положено – умирать человеку. Но – каждому в свое время, когда старым становишься. Вот если умрешь раньше срока, молодым – тогда плохо.

– То есть, если я умру в свое время, ну там лет в сто, ты не будешь плакать?

Бабушка охает, потом смеется, встает, гладит меня по голове и говорит что-то успокаивающее. Она забывает сказать, что она сама старая и поэтому должна умереть раньше меня. А я уже готовился сказать, что так и быть, плакать не буду, когда она умрет в свой срок, лет в девяносто. Но не говорю. Бабушка ведет меня на кухню, чтобы накормить обедом. Наливает в тарелку красный борщ, отрезает черного хлеба – хрустящую горбушку, как я люблю, натирает ее солью и чесноком. Я беру ложку, откусываю от горбушки.

– Ба!

– А?

– А ты когда в моем возрасте жила, что делала?

– То же, что и ты, в школу ходила. Церковно-приходскую. А потом в наш Игрень махновцы приехали.

– Махновцы? Те самые?

– Ну да. Война же была, гражданская.

– Это же сто лет назад было!

– Ну да. Видишь, какая я старая, – усмехается бабушка.

– И что махновцы, стреляли? Убивали, мучили?

– Нет, не мучили. Махновцы были веселые, меня на тачанке увезли.

– Как? Ба, ну ты даешь! Расскажи.

– Так я и рассказываю. Остановилась тачанка с пулеметом возле нашего дома, из нее знамя торчит, черное, с нарисованным черепом и костями и надписью белыми буквами «Свобода или смерть». В тачанке трое сидят, и командир их, усатый, в папахе, в пулеметных лентах, спрашивает, как лучше к Днепру на переправу проехать. Я говорю: я знаю, могу показать. Он: «Сидай, дивчинка!» – и сам улыбается во весь рот. Я – прыг на тачанку, махновец как дернет за вожжи, закричит: «Ну, пошла!» В это время из дома мама моя, твоя прабабушка Аня, вышла, ей люди кричат: «Смотри, Нинку махновцы увезли!» Мама в крик, в слезы, да только тачанки уже след простыл. Довезли меня до обрыва, откуда переправу видно, я все им рассказала, показала, меня махновцы отпустили, велели домой бежать и еды дали: сало, хлеб, огурцы. И я помчалась по дороге. Прибегаю к дому – а меня уже все похоронили, плачут. Мать как увидела меня живую, хотела высечь, но когда я ей еду отдала, передумала. Голодно тогда было. Ешь давай.

Я ем.

– Ба.

– А?

– А во вторую войну, с немцами, ты же в оккупации была?

– Была. Уже с твоей мамой. Ей было так же, как и тебе, девять. Немцы у нас на постое в хате стояли. Офицер немецкий маму твою шоколадками все угощал. Добрый он был, Гитлера ругал. А когда наши подходили, и канонада уже была слышна, он за голову схватился, плачет, мне говорит: «Матка, что же мы делать с тобой будем, красные идут». А я смеюсь: «Так это же мои идут, Ганс, не твои, я знаю, что делать буду». Он: «Ох, я и забыл» – и смеется. Потом, когда немцы перед отступлением хаты жечь собрались, он нас предупредил, мы вещи успели вынести, спрятали в яме.

– Ба.

– А.

– Ты про войну все невоенное какое-то рассказываешь. Было же там, когда стреляли, убивали, мучили?

– Было. Но я не хочу это вспоминать. Зачем? Люди-то все добрые.

– Как все? А кто же тогда нападает, войны начинает? Кто негров в Африке мучает?

– Ну, иногда люди становятся злыми. Но они все равно хорошие. Просто их злая сила заколдовывает, на время. А потом они расколдовываются.

– Ой, ба, – смеюсь я, – я же не маленький, чтобы верить в эти все твои сказки.

– Вот иди тогда и деда отцова расспрашивай про войну, он воевал, лучше меня знает, – сердится бабушка и отворачивается.

– Ладно, ба. Я пойду погуляю на Тот двор, – говорю я.

– На Тот двор? – бабушка недовольно хмыкает. – Только недолго, к восьми возвращайся. Я пирожков напеку.

– С яблоками?

– С яблоками.

– У‐у-у, – я облизываюсь.

– Только к восьми чтоб был как штык, слышишь?

– Слышу, ба, слышу…

Одеваясь, я вижу в зеркале, как бабушка тихонько крестит меня, пока я стою к ней спиной. Мне хорошо, легко, весело. Сегодня суббота, родители за мной приедут в воскресенье. До вечера еще можно бегать и играть на Том дворе. А когда я вернусь, будут готовы пирожки с яблоками. Еще горячие, липкие от выступившего сахарного сока, в корзинке будут лежать, накрытые полотенцем.

– Ну, я пошел…

Хлопнув дверью, я сбегаю с веранды по деревянной лестнице. Прохожу мимо малышни и вальяжно шествую через арку на Тот двор. Тот двор – дело серьезное. В него пускают только с девяти-десяти лет, тут большие пацаны играют, иногда и хулиганы заходят. Драки случаются. Но меня уважают, потому что мой старший брат на Том дворе часто бывает. Правда, сейчас его нет, он уехал в пионерлагерь. Это плохо. Потому что может появиться Витька Сероштан, верзила-двоечник из параллельного класса. Говорят, зимой он одного пятиклассника на катке сильно избил. Витька меня не любит. Пару раз побить обещал, но брат был рядом. А теперь… Но делать нечего – я уже на Том дворе. Вон пацаны играют в битки, вдалеке старшеклассники курят под деревом, кто-то играет в ножички. Витьки нигде не видно. Вот и отлично.

– Привет, – ко мне подбегает Сережка Ухов, приятель из соседнего дома. – В войнуху будем?

– Только давай не в немцев и наших.

– А в кого? В индейцев и ковбойцев?

– Не. В махновцев и красных.

– Давай. А кто махновцем будет?

– Я, – говорю. – И Тиху возьму.

Мы вооружаемся, распределяем территории и расходимся. Оружие у нас – самострелы с резинкой по типу рогатки, только длинные, как ружья. Делаются они просто: к палке ближе к прикладу прибивается маленькими гвоздями бельевая прищепка, а на носу «ствола» вколачиваются два расходящихся гвоздя покрупнее. К гвоздям петлей привязывается широкая и длинная резинка. В петлю резинки вкладывается вишневая косточка, резина оттягивается, вставляется вместе с косточкой в прищепку и зажимается в ней. Когда делаешь выстрел – нажимаешь сзади на прищепку, она открывается, и резинка выстреливает косточкой во врага.

Мы обороняем от красных дальний гараж, тут удобная диспозиция – потому что есть две песчаные кучи, на которые можно спрыгивать прямо с гаража или с дуба, что растет над гаражом. Но с патронами мы просчитались. Тиха рассыпал почти весь запас косточек, и поэтому гараж пришлось сдать. Но зато мы подкараулили одного из красных, Веню Бережного, когда он пытался обойти нас по песчаной куче, прыгнули вдвоем на него, быстро скрутили. У пленного в кармане нашлось много косточек, и мы расстреляли ими Уху так, что он с криком повалился в бурьян, закрываясь руками от пуль. Еще и гранатами забросали – комками глинистого песка. При этом я орал: «Свобода или смерть!»

Потом мы вчетвером отправились пить лимонад в магазин через дорогу – туда, куда бабушка мне ходить запрещает, но она все равно не узнает.

Вернувшись на Тот двор, я внезапно нос к носу сталкиваюсь с Витькой Сероштаном. Он в окружении молчаливых, сосредоточенных старшеклассников. Я собрался дать деру, но затем понял, что им до меня нет дела. Они куда-то торопятся, многозначительно переглядываясь. Витька, увидев в моих руках самострел с висящей резинкой, небрежно бросил:

– Что, все из детских пукалок стреляешь? – и презрительно сплюнул.

– А ты из чего? – сам от себя не ожидая такой наглости, поинтересовался я.

– Я? Вот из чего, – ухмыльнулся Сероштан, вытащил руку из кармана и показал мне тяжелый, сверкнувший на солнце самопал. Да, это, конечно, серьезно. Самопал – настоящее огнестрельное оружие, водится далеко не у всех пацанов. Еще большим авторитетом пользуются те, кто может качественно его изготовить. Делается самопал так: берется крепкая металлическая трубка, один ее конец сплющивается и плотно сворачивается. На трубке надфилем вытачивается отверстие для поджигания пороха из измельченных спичечных головок. Готовое дуло прикручивается проволокой к деревянному цевью, которое делается из похожего на рукоять пистолета обструганного и зашкуренного куска дерева. Обычно это обрезок толстой ветки.

– Дашь пальнуть? – зачем-то сказал я и тут же пожалел о своих словах.

– Чего? Тебе? – кривясь от презрения, начал возмущаться Сероштан, но его перебил один из старших парней, долговязый Чока, одноклассник моего брата:

– Да ладно, я его брата Андрюху знаю, ему можно, – Чока покровительственно положил руку мне на плечо, кивнул: – Пойдем, малый, постреляем.

Мы приходим на пустырь, останавливаемся перед старой полуразрушенной каменной стеной. Двое пацанов подтаскивают и прислоняют к стене три секции деревянного забора.

– Чтобы не срикошетило, – поясняет Чока и протягивает мне самопал:

– На, пали.

Я беру в руки оружие – и вдруг понимаю, что не смогу из него выстрелить. Брат всегда говорил: прежде чем стрелять из самопала с руки, нужно его испытать: привязать к чему-то, подпалить порох и отбежать – иначе, если трубка плохо сплющена или сделана из некачественного материала, во время выстрела ее может разорвать. Такие случаи были – некоторые глаз лишались, а одного пацана, я слышал, даже убило.

– Ну, чего телишься? – пристально смотрит Чока.

– Трубка тут тонкая, – вру я, – мне брат рассказывал…

– Что он тебе рассказывал?

– Что испытать сначала надо.

– Ну так испытывай!

Я мялся. Меня уже колотила дрожь – я понимал, что и выстрелить страшно, и отказаться нельзя. Брат мне рассказывал, как некоторые смелые пацаны для показухи испытывали самопал с руки – просто отворачивались в момент выстрела. Но это же…

– Андрюха никогда не ссал, – услышал я насмешливый голос Чоки, – а ты, я вижу, заструил что-то.

– Точно, – язвительно подхватил Сероштан, – да он ссыкло, пацаны.

– А еще сам вызвался, – добавил кто-то из старшеклассников.

– Ну так что, будешь палить или нет? – спросил Чока.

Я понял, что если сейчас безвольно мотну головой и скажу «нет», то это будет такой позор, который мне уже не смыть ничем. И с Того двора после этого погонят.

И Сероштан будет бить, когда захочет. И в школе каждый узнает. А брат… неужели и брат не вступится? Нет, он, конечно, вступится. Но я же сам должен, сам…

– Ну? – послышался, словно из тумана, голос Чоки.

В это мгновенье мне ужасно захотелось швырнуть самопал на землю и убежать. Рука моя задрожала, пальцы уже почти разжались. Но мой собственный голос внезапно четко произнес:

– Спички давайте.

Мне молча поднесли коробок спичек.

К самопалу – там, где на стволе имеется отверстие для пороха, – уже был прикручен проволокой пучок из нескольких спичек. Что ж, оставалось только чиркнуть коробком по спичечным головкам. Что я и сделал. Вспыхнул огонь, повалил дым. Затем жахнул выстрел. Руку тряхнуло, я оглох и даже не помню, успел ли отвернуть голову, – так все мгновенно случилось. Наверное, успел, ведь я точно хотел это сделать. Но самое главное, я четко, хотя и зажмурил глаза, запомнил картинку, которую в этот момент увидел: мимо меня, в каком-то сантиметре от головы, пронеслась огненная, похожая на комету, смерть. Она улыбалась и, кажется, подмигнула мне.

Я опустил дрожащую руку – ствол еще дымился.

Чока подошел, забрал у меня самопал, потом наклонился к заборным секциям.

– Все три пробило, – сообщил он.

– Сила! – восхитился кто – то.

– Надо мишень нарисовать, – предложил кто – то.

– Молоток, – Чока, закуривая, легонько ткнул меня кулаком в плечо, – а я думал, сдрейфишь.

– Я видел ее… – сказал я тихо.

– Кого?

Я молчал, у меня подрагивали плечи и руки.

– Да у малого крыша поехала, – заржал Сероштан, – ты не обкакался, а? А ну штаны покажи.

Чока повернулся к Сероштану:

– Слышь, ты, штанина, – неспешно сказал Чока, выпуская дым в лицо Сероштану, – если ты колупнешься еще раз на Андрюхиного брата, я тебе твою жопу на голову натяну, понял? Не слышу – понял?

Сероштан, недовольно кривясь и отворачиваясь, что-то пробормотал в знак понимания.

Я плохо помню, как очутился в бабушкином доме.

Помню только, что бабушка начала было ругаться из-за того, что я вернулся поздно, и пирожки уже остыли, но потом успокоилась. Она постелила мне раньше положенного, и я в этот вечер не стал просить бабушку разрешить мне посмотреть фильм для взрослых после программы «Время». Все тело ныло, я быстро уснул. И увидел фильм. Был летний день. Я ехал по степи на тачанке с пулеметом. Мне было столько же лет, как и сейчас. Кроме меня, на тачанке находились двое – возница с винтовкой за плечами, погоняющий лошадь, и перевязанный крест-накрест пулеметными лентами усатый махновец в папахе. Над тачанкой реяло знамя с черепом и костями, над которыми было написано: «Свобода или смерть». Махновец с пулеметными лентами весело улыбался и о чем-то кивал мне. Фильм шел без звука, но при этом цветной. Степь закончилась, мы подъехали к невысокому обрыву, за которым текла река. На том берегу, в низине, стояло много людей, и все они радостно махали мне руками. Почему-то мне показалось, что все они мне знакомы, что я просто забыл – кто они. Но кое-кого узнал. Это была бабушка Аня, моя прабабушка и мама бабушки Нины. Еще на том берегу стоял священник в длинной рясе и ласково мне улыбался. Я узнал его по фотографии в папином альбоме – это был Федор, отец моего деда. Рядом стоял тоже священник – я узнал и его, это был брат Федора, его звали Иакинф. Все люди радостно махали мне руками, но не звали к себе, а просто, как мне казалось, приветствовали. Но все же я подумал, что сейчас вместе с тачанкой перееду неглубокую в этом месте реку и встречусь с ними. Улыбчивый махновец в папахе нагнулся ко мне и, как я понял, без слов пояснил, что на тот берег они поедут без меня. А мне пора возвращаться. Я кивнул в знак согласия, слез с тачанки. Махновцы дали мне в руки большой сверток какой-то вкусной еды – я почувствовал это по запаху. И сказали неслышимо: «Иди». Я улыбнулся, помахал всем свободной рукой и пошел босиком по пыльной дороге домой.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!