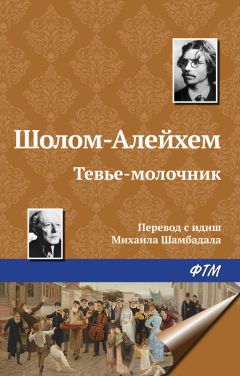

Текст книги "Тевье-молочник"

Автор книги: Шолом Алейхем

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)

Словом, выпили мы, значит, честь-честью, закусили как полагается, а когда встали из-за стола, взял он, Педоцур, меня под руку и привел к себе в свой кабинет, убранный по-царски – с ружьями и кинжалами на стенах, с пушками на столе… Усадил он меня на эдакий диван, мягкий, точно масло, достал из золотой коробки две длинные, толстые, пахучие сигары – одну себе, другую мне, закурил, уселся против меня, вытянул ноги и говорит:

– Знаете, для чего я за вами посылал?

«Ага! – думаю. – Хочет, видно, потолковать со мной насчет того самого». Однако прикидываюсь дурачком и говорю:

– «…Сторож я, что ли, брату своему?» – Откуда же мне знать?

– Я, – отвечает он, – хотел поговорить с вами относительно вас самих.

«Служба!» – думаю и отвечаю:

– Ну что ж, если что-нибудь хорошее, пожалуйста! Послушаем.

Тогда он вынимает сигару изо рта и обращается ко мне с такой речью:

– Вы, – говорит, – человек не глупый и не обидитесь, если я буду с вами говорить откровенно. Надо вам знать, что я веду крупные дела. А когда ведешь такие крупные дела…

«Да! – думаю. – Меня имеет в виду!» Перебиваю его и говорю:

– У нас в талмуде сказано: «Чем больше достояние, тем больше забот». Знаете, как это надо толковать?

А он отвечает мне довольно-таки откровенно:

– Скажу вам по чистой совести, что талмуд я никогда не изучал и даже не знаю, как он выглядит!

И рассыпался мелким смешком. Ну, что вы на это скажете? Казалось бы, уж если господь тебя наказал и остался ты невеждой, неучем, – так уж пусть это будет шито-крыто! Нашел тоже, чем хвастать!

– А я иначе и не думал! – говорю. – Знаю, что к таким вещам вы отношения не имеете… Однако послушаем, что же дальше?

– А дальше, – отвечает он, – я хотел вам сказать, что по моим делам, по моему имени и положению мне неудобно, что вас называют «Тевье-молочник». Не забывайте, что я знаком лично с губернатором, что ко мне в дом может, чего доброго, нагрянуть эдакий… Бродский, Поляков[23]23

Поляков – крупный капиталист, подрядчик по строительству железных дорог того времени.

[Закрыть], а то, пожалуй, и сам Ротшильд!.. Чем черт не шутит?..

Говорит он мне это, Педоцур то есть, а я сижу, смотрю на его лоснящуюся лысину и думаю: «Очень может быть, что ты и с губернатором лично знаком и что Ротшильд может к тебе в дом прийти, но говоришь ты как собака поганая!»

И обращаюсь к нему не без досады:

– Как же быть, если Ротшильд, чего доброго, и в самом деле нагрянет?

Думаете, он почувствовал мою шпильку? Куда там! «Ни леса, ни медведей!» Даже в голову ему не пришло!

– Я бы хотел, – говорит он, – чтоб вы бросили это самое молочное дело и занялись чем-нибудь другим.

– А именно? Чем?

– Чем хотите! – отвечает он. – Мало ли дел на свете? Я помогу вам деньгами, сколько потребуется, лишь бы вы не были больше Тевье-молочником. Или, погодите-ка, знаете что? А может быть, вы бы совсем – раз-два-три – взяли и уехали бы в Америку? А?

Говорит он это, засовывает сигару в зубы и смотрит мне прямо в глаза, а лысина блестит… Ну? Что можно ответить такому грубияну? Сперва я подумал: «Чего ты, Тевье, сидишь как истукан? Поднимись, хлопни дверью и уйди, ни слова не сказавши на прощание!» Так меня за живое задело! На что способен подрядчик! Наглость какая! «Что значит, – ты велишь мне бросить честный и почетный заработок и ехать в Америку? К нему, видите ли, может заглянуть Ротшильд, а по этому случаю Тевье-молочник должен бежать невесть куда?!»

Внутри у меня, как в котле, кипит, немного взволнован я был еще и раньше, и зло меня берет на нее, на Бейлку: «Чего ты сидишь, как принцесса, среди сотен часов и тысяч зеркал, в то время как отца твоего сквозь строй гонят по горячим углям?!»

«Столько бы мне радостей, думаю, насколько лучше поступила твоя сестра Годл! Конечно, что правда, то правда, – нет у нее такого дома и таких финтифлюшек, как у тебя, но зато у нее муж Перчик… Ведь это человек, который о себе и не думает, обо всем мире заботится… И к тому же у него голова на плечах, а не макитра с лоснящейся лысиной. А язычок у этого Перчика – чистое золото! Ему изречение приведешь, а он тебе – три сдачи! Погоди, подрядчик, вот я тебе такое изречение закачу, что у тебя в глазах потемнеет!»

Подумал я эдак и обратился к нему с такими словами:

– То, что талмуд для вас книга за семью печатями, это еще куда ни шло: когда человек живет в Егупце, называется Педоцуром и занимается подрядами, то талмуд может спокойно лежать на чердаке. Но простой стих, – ведь это же и мужик в лаптях поймет. Вы, наверное, знаете, что у нас в писании сказано насчет Лавана Арамейского: «Из хвостито поросяти шапкато не сварганито…»

А он смотрит на меня как баран на новые ворота и спрашивает:

– Что же это значит?

– Это значит, – отвечаю я, – из поросячьего хвоста шапки не сварганишь!

– Это вы, собственно, к чему же? – снова спрашивает он.

– А к тому, – говорю, – что вы предлагаете мне ехать в Америку!

Рассмеялся он дробненько и говорит:

– В Америку не хотите? Тогда, может быть, в Палестину? Все старые евреи едут в Палестину…[24]24

У набожных евреев считалось почетным богоугодным делом умереть и быть похороненным в «святой земле», поэтому одинокие старики, при возможности, уезжали умирать в Палестину.

[Закрыть]

И только проговорил он это, как засело у меня гвоздем в голове: «Погоди-ка, может быть, это вовсе не так глупо, Тевье, как ты думаешь? И в самом деле… Нежели таковы отцовские радости, какие мне сулил бог, может быть, лучше Палестина? Глупец! Чем ты рискуешь и кто здесь остается у тебя? Твоя Голда, царство ей небесное, все равно уже в могиле, а сам ты, прости господи, мало, что ли, маешься? Да и до каких пор тебе топтаться на белом свете?»

А кроме того, надо вам знать, пане Шолом-Алейхем, что меня давно уже тянет побывать у «стены плача»[25]25

«Стена плача» – так называются остатки одного из строений в Иерусалиме, которые по еврейской религиозной традиции считаются «западной стеной» иерусалимского храма, разрушенного римлянами в 70 году н. э.

[Закрыть], у гробницы праотцев наших, на могиле праматери Рахели, увидеть своими глазами Иордан, Синай, Черное море, Питом и Рамзес[26]26

Питом и Рамзес – древнеегипетские города, упоминаемые в библии.

[Закрыть] и тому подобные святые места… И уносят меня мысли в обетованную землю Ханаанскую, в землю, как говорится, «текущую млеком и медом…»

Но Педоцур перебивает мои мысли:

– Ну? Чего тут долго раздумывать? Раз-два-три…

– У вас, – говорю я, – все «раз-два-три», как в писании сказано: «Все едино: что хлеб, что мякина…» А для меня это, знаете ли, не так-то просто, потому что подняться и ехать в Палестину – на это деньги нужны…

Рассмеялся он своим дробненьким смешком, подошел к столу, открыл ящик, достал бумажник и вынул мне, можете себе представить, порядочную сумму, а я не заставил себя упрашивать, сгреб бумажки (вот она – сила денег!) и засунул в карман поглубже. Хочу ему привести хоть парочку изречений, подходящих к случаю, но он и слушать не желает.

– Этого, – говорит он, – вам хватит до места с лихвой, а когда приедете туда и вам нужны будут деньги, напишите и – раз-два-три – деньги будут сейчас же высланы. А напоминать вам лишний раз об отъезде, я думаю, не придется, ведь вы же человек честный, совестливый…

Говорит он это мне, Педоцур, и смеется своим дробненьким смешком, от которого с души воротит. Мелькнула у меня мысль: «А не швырнуть ли ему в рожу эти бумажки и не сказать ли ему, что Тевье за деньги не покупают и что с Тевье не говорят о совести и справедливости?»

Но не успел я и рта раскрыть, как он позвонил, позвал Бейлку и говорит ей:

– Знаешь, душенька? Ведь отец твой нас покидает, распродает все свое имущество и – раз-два-три – уезжает в Палестину.

«Снился мне сон, да не ведаю… – думаю я. – Вот уж действительно: и во сне не снилось и наяву не мерещилось…» Смотрю я на Бейлку, а она хоть бы поморщилась! Стоит, как деревянная, ни кровинки в лице, смотрит то на меня, то на него и – ни единого слова. Я, на нее глядя, тоже молчу, молчим стало быть оба, как в псалмах говорится: «Прильпе язык мой» – онемели! Голова у меня кружится, в висках стучит, как от угара. «Отчего бы это? – думаю. – Вероятно, от сигары, которой он меня угостил». Но вот ведь он сам, Педоцур, тоже курит! Курит и говорит, говорит, рта не закрывает, хотя глазки у него слипаются, видать, вздремнуть хочет.

– Ехать, – говорит он, – вам надо отсюда до Одессы курьерским, а из Одессы морем до Яффы. А ехать морем сейчас самое лучшее время, потому что позже начинаются ветры, снега, бури и… и…

Язык у него заплетается, как у человека, которого клонит ко сну, однако он не перестает трещать:

– А когда будете готовы к отъезду, дайте нам знать, и мы оба приедем на вокзал попрощаться с вами, потому что когда-то мы еще увидимся.

При этом он, извините, сладко зевнул и сказал Бейлке:

– Душенька, ты тут немного посидишь, а я пойду прилягу на минутку.

«Никогда, – подумал я, – ты ничего умнее не говорил, честное слово! Теперь-то я душу отведу!» И хотел было выложить ей, Бейлке то есть, все что на сердце накипело за весь этот день, но тут она как бросится мне на шею да как расплачется!.. У моих дочерей, будь они неладны, у всех такая уж натура: крепятся, хорохорятся, а когда прижмет, – плачут как ивы плакучие. Вот, к примеру, старшая моя дочь Годл, мало ли она рыдала в последнюю минуту, перед отъездом в изгнание, к Перчику, в холодные края? Но что за сравнение! Куда ей до этой?

Скажу вам по чистой совести: я, как вы знаете, не из слезливых. По-настоящему я плакал только однажды, когда моя Голда, царство ей небесное, лежала на полу; еще раз всласть поплакал я, когда уехала Годл, а я остался на вокзале, как дурень, один со своей клячей; и еще как-то раз-другой я, как говорится, расхлюпался… А так, вообще, что-то не припомню, чтобы я был легок на слезы. Но когда расплакалась Бейлка, у меня так защемило сердце, что я не в силах был сдержаться, и духу у меня не хватило упрекнуть ее. Со мной много говорить не надо, – меня звать Тевье. Я сразу понял ее слезы. Она не просто плакала, она каялась в том, что отца не послушалась… И вместо того чтобы отчитать ее как следует и излить свой гнев на Педоцура, я стал утешать Бейлку и приводить ей один пример за другим, как Тевье умеет. Выслушала она меня и говорит:

– Нет, отец, не оттого я плачу. Я ни к кому претензий не имею. Но то, что ты уезжаешь из-за меня, а я ничем помочь не могу, – это меня огнем жжет!

– Брось! – отвечаю. – Рассуждаешь ты как дитя! Забыла, что есть у нас великий бог и что отец твой еще в здравом уме. Большое, думаешь, дело для твоего отца съездить в Палестину и вернуться, как в писании сказано: «И ездили и отдыхали», – туда и обратно…

Говорю это я, а про себя думаю: «Врешь, Тевье! Уж если уедешь, так поминай как звали! Нет больше Тевье!»

И она, точно угадав мои мысли, говорит:

– Нет, отец, так успокаивают маленького ребенка. Дают ему куклу, игрушку и рассказывают сказочку про белую козочку… Уж если рассказывать сказки, то не ты мне, а я тебе расскажу. Только сказочка эта, отец, скорее грустная, чем интересная.

Так говорит она, Бейлка то есть. Дочери Тевье зря не болтают. И рассказала она мне сказку из «Тысячи и одной ночи» о том, как этот ее Педоцур выбрался, что называется, из грязи в князи, сам, собственным умом добился высокого положения, а сейчас стремится к тому, чтобы к нему в дом был вхож Бродский, и швыряет ради этого направо и налево тысячи, раздает крупные пожертвования. Но так как одних денег недостаточно, – нужно к тому же иметь и родословную, то Педоцур из кожи лезет вон, чтобы доказать, что он не кто-нибудь, а происходит из знатного рода Педоцуров, что отец его был крупным подрядчиком…

– Хоть он отлично знает, – говорит Бейлка, – что мне-то известно, кем был его отец: просто на свадьбах играл. Затем он всем рассказывает, будто отец его жены был миллионером…

– Это он кого же имеет в виду? – говорю я. – Меня? Если судил мне господь иметь когда-нибудь миллионы, так пусть считается, что я уже отбыл это наказание.

– Да знаешь ли ты, отец, – говорит Бейлка, – как пылает у меня лицо, когда он представляет меня своим знакомым и начинает распространяться о знатности моего отца, моих дядей и всей моей родни! Рассказывает такие небылицы, какие никому и во сне не снились. А мне остается только слушать и молчать, потому что на этот счет он очень капризен…

– По-твоему, – отвечаю, – это каприз, а по-нашему, – просто мерзость и безобразие!

– Нет, отец, – говорит она, – ты его не знаешь. Он вовсе не такой уж скверный, как ты думаешь. Но он человек минуты. У него отзывчивое сердце и щедрая рука. Стоит только попасть к нему в добрую минуту и скорчить жалостливую мину, – он душу отдаст, а уж ради меня и говорить нечего, звездочку с неба достанет! Думаешь, я над ним никакой власти не имею? Вот я недавно добилась от него, чтобы он вызволил Годл и ее мужа из дальних губерний. Он поклялся, что не пожалеет ради этого многих тысяч, но с условием, чтобы они оттуда уехали в Японию.

– Почему, – спрашиваю, – в Японию? Почему не в Индию или, к примеру, в Падан-Арам[27]27

Падан-Арам – местность, упоминаемая в библии.

[Закрыть] к царице Савской?[28]28

Царица Савская – легендарная личность, упоминаемая в библии.

[Закрыть]

– Потому что в Японии, – отвечает она, – у него есть дела. На всем свете у него дела. Того, что ему в день стоят одни телеграммы, нам хватило бы на полгода жизни. Но что мне от того, когда я – не я?..

– Выходит, – говорю, – как у нас в писании сказано: «Если не я за себя, то кто за меня?» И я – не я, и ты – не ты…

Говорю, отделываюсь шутками, изречениями, а у самого сердце разрывается, глядя, как дитя мое мучается «в богатстве и чести».

– Твоя сестра Годл, – говорю я, – так бы не поступила.

– Я тебе уже говорила, – отвечает она, – чтобы ты меня с Годл не сравнивал. Годл жила в свое время, а Бейлка живет в свое… А от времени Годл до времени Бейлки так же далеко, как отсюда до Японии…

Понимаете, что означают эти странные слова?

Однако, я вижу, вы торопитесь. Еще две минуты, и конец всем историям. Насытившись до отказа горестями и муками моей счастливой дочери, я вышел оттуда разбитый и пришибленный. Швырнул наземь сигару, от которой я угорел, и обращаюсь к ней, к сигаре то есть:

– Пропади ты пропадом, черт бы тебя взял!

– Кого это вы так, реб Тевье? – слышу я позади себя.

Оглядываюсь, он, Эфраим-сват, чтоб ему провалиться!

– Добро пожаловать! – говорю я. – Что вы тут делаете?

– А что вы тут делаете?

– Был в гостях у своих детей.

– Как они поживают?

– А как, – говорю, – им поживать? Дай бог нам с вами не хуже.

– Насколько я понимаю, – отвечает он, – вы очень довольны моим товаром?

– Да еще как доволен! Пусть господь воздаст вам сторицей!

– Спасибо, – говорит он, – на добром слове. Может быть, вы вдобавок к доброму слову подарочек преподнесли бы мне?

– А разве, – спрашиваю, – вы не получили того, что вам за сватовство полагается?

– Иметь бы ему самому столько, вашему Педоцуру! – отвечает он.

– А в чем дело? Маловато?

– Не так, чтобы мало, как от доброго сердца пожаловано.

– А именно?

– А именно… Уже ни гроша не осталось.

– Куда же это подевалось?

– Дочь, – отвечает, – замуж выдал.

– Поздравляю, – говорю, – дай им бог счастья и радости!

– Хороша радость! – отвечает он. – Наскочил я на зятя-шарлатана. Бил, истязал мою дочь, потом забрал денежки и удрал в Америку.

– А зачем, – говорю, – вы дали ему так далеко убежать?

– А что я мог поделать?

– Соли, – говорю, – на хвост насыпать…

– У вас, – отвечает он, – реб Тевье, хорошо на душе…

– Дай боже вам того же, хотя бы наполовину…

– Вот как! – удивился он. – А я-то полагал, что вы богач… В таком случае нате вам понюшку табаку…

Взял я понюшку табаку и отделался от свата.

Вернулся домой, стал распродавать свое хозяйство, нажитое за столько лет, Положим, не так скоро дело делается, как скоро сказка сказывается. Каждый черепок, каждая безделица мне здоровья стоили. Одна вещь напоминала мне Голду, царство ей небесное, другая – детей… Но ничто так не растревожило душу, как моя лошаденка. Перед ней я чувствовал себя виноватым… Подумайте, проработали мы с нею столько лет, вместе бедствовали, вместе горе мыкали и вдруг – взял да продал! Продал я ее водовозу, потому что от извозчиков ничего, кроме издевательств, не дождешься. Прихожу к ним лошадь продавать, а они:

– Господь с вами, реб Тевье, разве это лошадь?

– А что же это, по-вашему, – говорю, – подсвечник?

– Нет, – отвечают, – не подсвечник, а святой угодник…

– Почему угодник?

– А потому что коню вашему под сорок, зубов ни следа, губа серая, боками трясет, как баба на морозе…

Нравится вам такой извозчичий разговор? Готов поклясться, что лошадка моя понимала, бедняга, каждое слово, как в писании сказано: «Знает бык своего покупщика», – скотина чует, что ее продавать собираются… А в доказательство, когда мы с водовозом ударили по рукам и я сказал ему: «В добрый час!» – лошадь вдруг повернула ко мне свою симпатичную морду и глянула так, будто хотела сказать: «Вот она награда за все мои труды, – так-то поблагодарил ты меня за службу…» Посмотрел я в последний раз на свою конягу, когда водовоз взял ее под уздцы и стал учить уму-разуму, остался один и думаю: «Господи владыко небесный! Как мудро ты миром своим управляешь! Вот создал ты Тевье и создал, к примеру, лошадь, и у обоих у них одна судьба на свете… Только, что человеку язык дан, и он может душу излить, а лошадь – что она может? Бессловесное создание, немое существо!.. Как вы скажете: „Вот оно превосходство человека над скотиной…“»[29]29

«Вот оно превосходство человека над скотиной…» – Тевье не заканчивает этого библейского стиха, чтобы подчеркнуть, что скотина (его лошадь) отличается от человека отсутствием языка.

[Закрыть]

Вы удивляетесь, пане Шолом-Алейхем, что у меня слезы на глазах, и небось думаете: затосковал, видно, Тевье по свой лошадке? Но почему по лошадке, чудак вы эдакий? По всему стосковался, всего жаль! Буду тосковать и по лошадке, и по деревне, и по старосте, и по уряднику, и по бойберикским дачникам, и по егупецким богачам, и даже по Эфраиму-свату, чума бы его побрала… Хотя, с другой стороны, если только рассудить, так ведь и он всего-навсего бедняк, который ищет заработка.

Даст бог, приеду благополучно на место, – не знаю еще, что я там делать буду, но ясно, как божий день, что первым долгом отправлюсь на могилу праматери Рахели. Помолюсь я там за своих детей, которых, наверное, никогда больше не увижу, помолюсь и за Эфраима-свата, вспомню и о вас и обо всех евреях. Обещаю вам это, вот вам моя рука! И будьте мне здоровы, счастливого вам пути и передайте от меня привет каждому в отдельности.

1909

Изыди!

Большой и горячий привет вам, пане Шолом-Алейхем! Мир вам и детям вашим! Уж я давненько встретиться с вами хочу, набралось у меня «товару» порядочно, есть что рассказать. Все время расспрашиваю: «Где обретаешься?» – почему это вас не видать? А мне говорят, что разъезжаете вы где-то по белу свету, по разным дальним странам, как в сказании об Эсфири говорится: «Сто и двадцать семь царств…» Да только вы как-то странно на меня смотрите… Небось сомнение берет: он или не он? Он, пане Шолом-Алейхем, он самый! Ваш старый приятель Тевье собственной персоной, Тевье-молочник, тот же Тевье, только уже больше не молочник, просто человек, такой, как все, старик, хотя по годам не так уж стар – как в сказании на пасху говорится: «Вот я, семидесятилетний», до семидесяти еще далеко! А что волосы побелели? Поверьте, не от радости, дорогой друг… Своих горестей немало – что греха таить? – да и всему нашему народу горя не занимать стать!.. Скверное время! Тяжкая година для нашего брата! Но я знаю, что у вас на уме. Вы о другом думаете: вспомнили, наверное, что мы с вами однажды распрощались перед тем, как я должен был уехать в Палестину, а теперь, вероятно, думаете, что видите меня на обратном пути, из Палестины то есть, и ждете, конечно, новостей оттуда, хотите получить свежий привет от гробницы праматери Рахели, от священной пещеры и тому подобных святынь. Должен вас успокоить. Если есть у вас время и если хотите послушать, какие чудеса бывают на свете, выслушайте меня внимательно, – тогда сами скажете, что человек – тварь неразумная, что велик наш бог и что его волей мир управляется.

Какой раздел Пятикнижия читают нынче? «И воззвал»? А у меня на очереди совсем другой раздел: «Изыди»![30]30

«Изыди» – название отдела Пятикнижия, который читается поздней осенью. В этом отделе рассказывается, что бог сказал патриарху Аврааму: «Изыди из страны своей, из места своего рождения». «Изыди» – по-древнееврейски «Лэх-лэхо», стало у евреев синонимом изгнаний и скитаний.

[Закрыть] «Изыди!» – сказали мне. Убирайся, Тевье, «из страны своей, с места твоего рождения», – из деревни, в которой ты родился и прожил все свои годы, «на землю, которую я укажу тебе», – куда глаза глядят! И прочли мне эти строки как раз в то время, когда Тевье уже и стар, и немощен, и одинок, как мы в молитве читаем: «Не покидай нас на старости лет…»

Однако я забежал вперед и чуть было не забыл, что не дошел еще до начала рассказа, я ведь еще не рассказал вам о Палестине. Что там слышно, хотите вы знать, дорогой друг? Страна хорошая, что и говорить! «Земля, текущая млеком и медом», – говорится у нас в священном писании. Беда только, что Палестина – в Палестине, а я, как видите, все еще здесь… Это про меня, видно, говорится в сказании об Эсфири: «Суждено мне пропадать – и пропадаю», – как был я неудачником, так неудачником и помру. Был уже, казалось, одной ногой по ту сторону, на земле обетованной то есть, оставалось только взять билет, сесть на корабль – и пошел! Но человек полагает, а бог располагает. Вы только послушайте! Как раз в это время старший мой зять, Мотл Камзол, портной из Анатовки, вдруг надумал помереть, не про вас будь сказано! Лег спать здоровый, крепкий и не встал! То есть, конечно, особенным богатырем он никогда не был. И откуда взяться здоровью: ремесленник, день и ночь, как сказано: «Либо премудрость постигал, либо господу молитвы возносил» с иголкой в руках, штаны, извините, сметывал. Шил, шил, пока сухотку не нажил, кашлять начал, кхекал, кхекал, да так все легкие и прокхекал. Не помогли ему уже ни доктор, ни знахарь, ни козье молоко, ни шоколад с медом. Славный был парень, хоть и простецкий, не ученый, зато честный, без задних мыслей, а дочь мою любил, как душу свою! И жертвовал собою ради детей, а за меня готов был в огонь и в воду!

Словом, как в библии сказано: «И умер Моисей», – помер Мотл и оставил мне изрядный груз. Где уж там было думать о Палестине? Дома у меня такая Палестина, лучше некуда! Как же я мог, судите сами, оставить дочь вдову с малышами сиротами без куска хлеба? Хотя, с другой стороны, чем я могу ей помочь? Дырявый мешок – как его наполнишь? Мужа я ей из мертвых не воскрешу, детям отца с того света не верну… Да и сам я, грешным делом, не более как человек: хочется на старости лет кости расправить, почувствовать себя разумным созданием, а не скотиной. Пошумел и хватит! Пожил на этом свете и довольно! Пора и о том свете подумать! Тем более, что с хозяйством своим я уже покончил; и как вам известно, я давно спровадил коровок, распродал без остатка, осталась только пара бычков, из которых мог бы выйти толк, если их хорошо кормить, – и вдруг изволь на старости лет сделаться отцом сирот, кормильцем маленьких детей! Думаете, это все? Не торопитесь! Самое главное впереди, потому что у Тевье, если стрясется беда, то, сами знаете, обязательно за ее хвостом другая тащится! Когда однажды, к примеру, случилось несчастье, – пала у меня корова, – то следом же пала вторая… Так уж господь бог создал свой мир, так тому и быть, – ничего не попишешь!

Короче говоря, историю моей младшей дочери, Бейлки, вы, конечно, помните? Помните, какое счастье ей привалило, какого леща она поймала, Педоцура, вертопраха, военного подрядчика, который привез в Егупец полные мешки и втюрился в мою дочь, захотел иметь жену-красавицу, подослал ко мне Эфраима-свата, – чтоб его черт… – землю носом рыл, лез из кожи вон, взял ее, как говорится, в чем мать родила, осыпал с головы до ног подарками, брильянтами да алмазами… Казалось бы, такое счастье, не правда ли?

Ну, так вот, все это счастье хваленое в трубу вылетело! Да как еще вылетело! С треском, господи, спаси и помилуй! Потому что, если бог захочет, чтобы колесо повернулось в обратную сторону, так все летит к черту, маслом вниз, знаете, как в молитве вот написано, «подъемлет нищего из праха», а не успеешь оглянуться, как следом за этим идет: «взирающий с высоты на небо и на землю», – то есть хлоп в яму с постромками!.. Бог любит поиграть с человеком, ох, любит! Сколько раз он эдак играл с Тевье: «То восходит, то нисходит», – то вверх, то вниз! Так было и с моим подрядчиком, с Педоцуром. Помните, конечно, его дом в Егупце с целой оравой слуг, с зеркалами, с часами, с финтифлюшками? Фи-фу-фа! Помните, я, кажется, рассказывал вам, что я тогда уговаривал Бейлку, упрашивал ее постараться, чтобы он купил этот дом и обязательно на ее имя? Меня, конечно, не послушались, куда там! Разве отец понимает что-нибудь? Отец ничего не понимает! Ну, и чем же, вы думаете, все это кончилось? Врагам бы моим такой конец! Мало того, что Педоцур после этого шика и треска обанкротился и распродал все зеркала, и все часы, и женины брильянты и алмазы, – он к тому же влип в скверную историю и должен был удрать, куда Макар телят не гонял, то есть в Америку. Туда ведь едут все разбитые сердца, – вот и они туда поехали. На первых порах здорово помучились, небольшую сумму, какая у них была, проели, а когда жевать стало нечего, пришлось беднягам взяться за работу. Работали каторжно, как наши предки в Египте[31]31

По библейскому сказанию, израильтяне (предки евреев) подверглись в древнем Египте порабощению и подневольно строили там города, крепости и т. п.

[Закрыть] – оба, и он и она! Сейчас, пишет она, малость полегчало: они вяжут чулки на машине и «делают жизнь», – так это у них в Америке называется. А по-нашему это означает перебиваются с хлеба на квас. Хорошо еще, что их всего двое, пишет она, ни дитяти, ни теляти – и то благо!

Вот я и спрашиваю: не черта ли его дядькиной тетке? То есть я имею в виду Эфраима… Сосватал-таки жениха моей дочке, втянул меня в болото, нечего сказать! Чем, скажите, было бы плохо, если бы она вышла за ремесленника, как Цейтл, или за учителя, как Годл? Правда, и тем не больно повезло. Одна осталась молодой вдовой, а вторая выслана куда-то к черту на кулички на поселение… Но ведь это от бога! Что может предвидеть человек? Знаете, что я вам скажу? Умница была моя Голда, царство ей небесное: вовремя спохватилась, распрощалась с этим глупым светом и ушла к праотцам. Потому что, скажите сами, не правда ли, нежели столько горя терпеть из-за детей, не в тысячу ли раз лучше спокойно лежать в могиле? Но как это там говорится: «Не по своей воле жив человек», – нам не дано взять свою судьбу в руки, а попробуй-ка взять, по рукам получишь!

Однако мы сбились с прямого пути, давайте вернемся к делу. Оставим на время, как это пишется в ваших книжках, царевича и вернемся к царевне. На чем же мы остановились? На разделе «Изыди». Но прежде чем приступить к этому разделу, я попрошу вас потрудиться, – остановимся на минутку на другом. Его, правда, читают не после, а до того раздела, но мне эти разделы прочли в обратном порядке. История интересная, можете ее послушать, – она вам, чего доброго, еще и пригодится.

Дело было давно, сразу после войны, в самый разгар коснетуций, когда на головы евреев посыпались всякие «благодеяния», сначала в крупных городах, потом в местечках… Однако до меня дело не дошло и дойти не могло ни в коем случае! Почему? Очень просто! Живешь столько лет среди крестьян, со всеми соседями дружишь. «Друг сердечный, отец милосердый», «батюшка Тевль» у всех в большом почете, первая личность на селе. Совет нужен: «як Тевль скажет»; лекарство от лихорадки: «до Тевля»: ссудить на время несколько рублей опять-таки к Тевлю… Ну, мог ли я опасаться погрома? Глупости! И в голову не приходило! Сами крестьяне сколько раз говаривали, что мне совершенно нечего бояться, они не допустят! И действителию… Вот послушайте.

Приезжаю однажды из Бойберика домой. Я тогда еще в полной силе был, торговал молочным товаром – сыром, маслом и прочей снедью. Выпряг лошадку, подсыпал сена и овса, не успел даже руки помыть к обеду, – гляжу, у меня полон двор крестьян, вся громада, самые почтенные хозяева, от старосты Ивана Поперило и до пастуха Трохима. И все они выглядят как-то странно, у всех праздничный вид… Поначалу у меня екнуло сердце: что за праздник ни с того ни с сего? А не пришли ли они… Однако тут же подумал: «Фи, Тевье! Стыдно, перед самим собой стыдно: столько лет живешь в селе – один-единственный еврей среди стольких крестьян и всегда со всеми в согласии и в ладу, никогда никто тебя пальцем не тронул!»

Вышел я к ним и поздоровался честь-честью:

– Здравствуйте, – говорю, – дорогие хозяева! Зачем пожаловали? Что хорошего скажете? Что нового расскажете?

Выступает староста, Иван Поперило то есть, и говорит ясно, прямо, без всяких предисловий:

– Пришли мы к тебе, Тевль… Побить тебя хотим!

Как вам нравится такой разговор? По-нашему это называется намеки делать, обиняками говорить… Каково было у меня на душе, можете себе представить. Но показывать – дудки! Наоборот… Тевье – не мальчик…

– Поздравляю вас! – отвечаю я как ни в чем не бывало. – Но что же это вы, дети мои, так поздно спохватились? В других местах об этом уже почти забыть успели!

Тогда Иван Поперило, староста то есть, говорит самым серьезным образом:

– Понимаешь, Тевль, мы все время думали и гадали: бить тебя или не бить? Повсюду, во всех других местах, ваших бьют, как же нам тебя обойти? Вот громада и порешила, что надо тебя побить… Да только, видишь ли, сами еще не знаем, что с тобой делать, Тевль: только ли стекла у тебя вышибить, перины и подушки распороть и пух выпустить, или поджечь твою хату, сарай и всю худобу?..

Тут уж у меня и вовсе стало кисло на душе. Смотрю я на своих гостей, стоят, опершись на длинные посохи, и о чем-то шепчутся. По всему видать, что дело нешуточное. «В таком случае, – думаю я про себя, – выходит, как в псалмах сказано: „Дошла вода до горла“, – взяли тебя, Тевье, здорово в работу! Ведь если – не приведи господь… Мало ли что? Кто их знает?.. Нет, брат, со смертью шутки плохи! Надо им сказать что-нибудь».

И что тут долго рассказывать, дорогой друг, суждено было, видать, совершиться чуду… Внушил мне господь не теряться, не падать духом! Набрался я смелости и обращаюсь к крестьянам:

– Выслушайте меня, дорогие мои хозяева. Раз громада порешила, так и рассуждать тут нечего. Вам лучше знать, заслужил ли у вас Тевье, чтобы вы разорили все его хозяйство… Да только, – говорю, – знаете ли вы, что есть на свете кое-кто повыше вашей громады? Знаете ли вы, что есть бог на свете? Я не говорю – мой бог или ваш бог, я говорю о том боге, об общем нашем боге, который там наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь, внизу… Очень может быть, что он сам так решил, чтобы я ни за что ни про что был наказан вами, лучшими моими друзьями, а может быть, – говорю, – и наоборот, может быть, он ни в коем случае не желает, чтобы Тевье зло причинили… Кто же может знать, чего хочет бог? А ну-ка, может быть, среди вас сыщется кто-нибудь, кто бы взялся добиться тут толку?

Словом, увидели они, надо думать, что Тевье им не переспорить. Тогда староста, Иван Поперило то есть, говорит:

– Дело, видишь ли, вот какое. Мы, правду сказать, против тебя, Тевль, ничего не имеем. Ты хоть и жид, но человек неплохой. Да только одно другого не касается, бить тебя надо. Громада так порешила, стало быть пропало! Мы тебе, хоть стекла повышибаем. Уж это мы непременно должны сделать, а то, – говорит, – неровен час, проедет кто-нибудь мимо, пусть видит, что тебя побили, не то нас и оштрафовать могут…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.