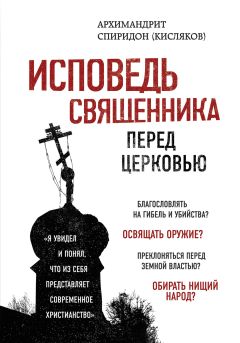

Текст книги "Исповедь священника перед Церковью"

Автор книги: Спиридон Кисляков

Жанр: Религия: прочее, Религия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Отбиваясь от натиска начальства, архимандрит в 1918-м пишет окончательную редакцию «Исповеди священника перед Церковью» и в следующем году издает ее отдельной книгой. Она выходит при втором воцарении в Киеве большевиков, скорее всего летом. Весна и лето 1919-го были страшным временем показательных массовых расстрелов представителей «чуждых классов». Но отца Спиридона, священника рабочих, пока не трогали.

Он продолжал служить в своем стиле, не прекращая и широкой социальной и просветительской работы.

Экземплярский в канун 1918 года в обращении к читателям «Христианской мысли» высказал убеждение, что уже «близок час духовного пробуждения народа, тоски по Богу и искания Его правды. Задача всех церковных людей сделать все возможное, чтобы утолить эту жажду духовную». Архимандрит Спиридон считал Василия Ильича своим «отцом во Христе» и, конечно, стремился осуществить на деле их общее упование.

Изданием своей «Исповеди» архимандрит хотел показать причины своего протеста против господствовавших в Церкви нравов, которые приводили ее к параличу, отрывая от источников духовной энергии. После выхода книги многие читатели его поддержали, но многие испытали смятенье (если не возмущение). В 1920-м он издал еще одну свою книгу «Царь христианский», в которой в форме притчи описывал губительность для христиан стремления руководствоваться в своих поступках «государственными» задачами, патриотизмом или еще какой-либо идеологией, отодвигая на задний план заповеди Нового Завета.

Священник и экстраординарный профессор киевской духовной академии Алексей Чекановский (в близком будущем – обновленческий архиерей, перешедший на службу в просоветскую «церковь») во внутренней рецензии на «Исповедь» архимандрита подчеркивал, что эта книга в основном представляет собой автобиографию автора, пересыпанную критикой церковно-практической и общественно-государственной жизни христиан. Таких книг, считал рецензент, «очень много появилось за последнее время».

Мировая война, Февральская революция и большевистский переворот, гражданская междоусобица, смертельные эпидемии, голод, разруха, бесконечные смерти и деформация привычных реалий и понятий – все это привело к взрывному появлению и лавинообразному разрастанию в обществе многочисленных групп, кружков, течений (от художественных и философских до эзотерических и квазирелигозных). Писатель Илья Эренбург, оказавшийся в Киеве тех дней, вспоминал: «То была эпоха проектов! Кажется, во всех учреждениях Киева седовласые чудаки и молодые энтузиасты разрабатывали проекты райской жизни на земле». Толстовцы, вегетарианцы, теософы, скифы, чуриковцы, анархисты разных оттенков и прочие. Их адепты критиковали старый миропорядок, старую Церковь, религию, социальные порядки как начала, помогавшие господствующим классам порабощать человека. Все они, так или иначе, озаботились освобождением человечества, оснащением его новым, прогрессивным, учением, духовным и социальным перевоспитанием для грядущего «светлого» завтра. В массовом масштабе по городам и весям распространялись типографские листки, брошюры и плакаты, в которых православное духовенство изображалось предателями учения Христа. Подобные агитационные материалы возлагали на Церковь и ее служителей ответственность за пороки капитализма, за кровавую мировую войну и земную неправду, за обнищание масс. «Попы» и духовные власти изображались вместилищем пороков и лицемерия. Они же объявлялись тормозом прогресса и развития в сторону утопического всеобщего счастья.

Хилиастические ожидания социалистов всех мастей, их разнообразные идеологические построения и практики (воплощенные, в частности, в жизни коммун, где экспериментировали не только с экономическим укладом, сексуальным поведением, но и с природой человека) являются тем историческим фоном, на котором появились книги архимандрита Спиридона.

Широко распространившиеся в конце Первой мировой войны антивоенные настроения диктовали творческой российской интеллигенции революционные образы другого, якобы не лживого, мира. Мира, освобожденного от вранья и двоемыслия. когда футурист Владимир Маяковский писал в конце декабря 1916 года, обращаясь к «ветхим» мещанам, о том, что привычного «доброго» Рождества больше не будет, он отталкивался от всеобщего ужаса войны с ее кровавой тризной. Важнейший праздник христианского человечества не состоится потому, что не совместимы радость и будничные убийства. Массовые убийства, освященные государствами и санкционированные Церковью, отменяют весь привычный мировой порядок, включая религию и «устаревшую» нравственность. Отменяют беспримерным количеством убитых на фронтах ни за что.

«Ваш брат / теперь, / безрукий мученик, / идет, сияющий, в воротах рая»[9]9

Маяковский В. Из стихотворения «Хвои». 1916.

[Закрыть].

По метафорической мысли поэта, кровь братьев, пролитая напрасно, не дает права прежним учителям человечества проповедовать христианские заповеди и морочить ими умы людские. Здесь художник слова превращается в агитатора и утверждает, что на смену прежнему грядет новое Рождество. Он не проясняет, чье же рождение станет основой будущего праздника. Но ясно, что это будет явление уже антихристианского порядка и невиданной морали.

Странствующий монах с обостренной чуткой душой, архимандрит Спиридон лишь отчасти мыслил и действовал в русле этого общего потока морального, психологического и социального протеста, вызванного войной и революциями. Ведь он издавна, с ранних лет, был непримирим ко всякому проявлению духовного фарисейства, омертвляющему истоки личной веры. От современных мечтателей и утопистов его отличала глубокая убежденность в том, что перемена внутреннего устроения человека зависит не от схоластических конструкций идеологий, а от духовного непрекращающегося стремления к свободе. К свободе утверждения человечности и добра.

Разница между его частным, индивидуальным протестом и общим восстанием творцов культуры против обветшавшей «церковной», «буржуазной» морали принципиальна. Архимандрит был глубоко убежден, он просто знал, что когда верующий живет по закону Царства Христа, тогда, отбросив любые подмены, пришедшие как изнутри Церкви, так и извне, погружается в иное бытие.

Он сердечно разделял убеждение своих киевских друзей-богословов в необходимости удаления из церковного организма всякого бюрократизма во имя торжества соборной, евангельской демократии. Дух свободы всегда приведет верных Христу в Его Царство, где все пронизано братством и милосердием. Профессор Василий Экземплярский постоянно напоминал ближним о пророчестве Иоанна Богослова о неизбежном конце времен и последнем страшном гонении на верных. Василий Ильич считал, что это «новое и величайшее гонение настанет в тот момент, когда Церковь перестанет угождать властителям земли… и вступит в борьбу со злом». Этот момент внезапно для всех настал в 1917-м году. «Братство Иисуса Сладчайшего», ведомое отцом Спиридоном, утверждало в Киеве времен апокалипсических не скованное внешним догматизмом чистое братолюбивое христианство. Его община действовала среди киевского пролетариата, очень быстро попавшего в тиски тирании (еще худшей, чем при прежнем режиме) и сплотившегося вокруг своего пастыря с полным пониманием того, к какой жизни насущно стремиться: жизни, основанной на Нагорной проповеди, а не на учении революционеров. Среди культурных слоев киевского общества действовала другая, дружественная «Братству Иисуса Сладчайшего» община священника Анатолия Жураковского. Всем им помогал, пока был в силах, Василий Экземплярский и кружок его соратников[10]10

Подробно о судьбе В.И. Экземплярского см.: Проценко Павел. К незакатному Свету. Анатолий Жураковский: пастырь, поэт, мученик, 1897–1937. М., 2017. С. 85–103, 418–424.

[Закрыть]. Это был духовный, как сказали бы сейчас, проект по осуществлению в нашей истории незамутненного самоотверженного православия. Свобода, по вере участников этого эксперимента, соединенная с постоянным, неустанным откликом на призывы Христа только одна способна преобразить родину.

Конечно, путь духовной свободы оказался предельно тернистым.

В июле 1927 года тогдашнее временное руководство Российской Православной Церкви признало в напечатанном в правительственных «Известиях» своеобразном манифесте («Декларации») советскую власть как установленную свыше и призвало всех своих последователей стать лояльными гражданами СССР, поддерживая власть во всех ее начинаниях. Таким образом, страдавшие за веру узники были признаны церковным начальством уголовными преступниками.

Архимандрит Спиридон отказался признать этот призыв христианским по существу и со своей общиной ушел к тем православным епископам, которые не сочли возможным играть в политические игры с новой властью. Движение это стало называться «иосифлянским» по имени митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых; 1872–1937). Отец Спиридон продолжал совершать то, что делал все годы, начиная с образования Братства. Проповедь, исповедь, широкая благотворительность, поддержка слабых и больных. Но даже среди киевских «иосифлян» нашлась и в это время группа духовенства, которая вдруг припомнила монаху его «сектантскую» «Исповедь», его богослужения с необычным чтением вслух «тайных» молитв. По-видимому, эта пробудившаяся вражда была тайно спровоцирована кураторами религиозных дел из ОГПУ. Лжебратия стала писать доносы епископам уже «катакомбной», особо преследуемой, Церкви. В результате на архимандрита вновь наложили епитимью в виде запрета служить привычным для него образом. Он собрался ехать в ссылку к митрополиту Иосифу и оспорить несправедливые решения. Но – не успел.

Последние годы архимандрит тяжело болел сердечной недостаточностью, волнения, вызванные новой тяжбой с церковной бюрократией, ускорили развязку. Одиннадцатого сентября 1930 года он скончался. Перед смертью ему было видение о скором разгроме его христианского дела, аресте и последующих длительных мучениях в заключении его друга, священника Анатолия Жураковского (арестованного через месяц после кончины отца Спиридона, на Покров 1930 г. и расстрелянного в 1937 г.).

На похороны архимандрита собрались тысячи людей, гроб несли нищие, было много детей, а похоронная процессия растянулась на несколько километров. В проповеди, сказанной после погребения на Соломенском кладбище, отец Анатолий в немногих словах очертил существо дела, которому посвятил себя умерший:

«Наличная церковная действительность не удовлетворяла его: он… хотел найти путь, который состоял в том, чтобы собрать верных в единое тело и научить деятельной любви друг к другу и всем скорбящим, обремененным, нуждающимся. Он возродил древний церковный идеал… как ни ужасны были условия, при которых проходило его служение… он показал и верующим, и неверующим… образ Церкви как чего-то такого, что создано Силой, которая сеет любовь, мир, свет и блаженство».

Почитатель Христа и его неотмирного Царства, страстный противник войны, обличитель всякого рода фальши и лжи, архимандрит Спиридон оставил бесценные свидетельства о старой, православной России кануна ее нисхождения в ад социальной утопии. В своих книгах он показал проекцию другой, тайной, внутренне напряженной жизни, которая билась в российских просторах и сердцах, переливаясь радугой небесных красок и отражений. Неожиданно для себя (да и для нас, до сих пор лишенных полноты знаний о собственной истории) он оказался творцом нового, авангардного православия, всегда стремящегося к источнику целительного слова и сострадания ко всякому тоскующему о царстве справедливости на нашей грешной земле.

Исповедь священника перед Церковью

Предисловие

Когда пленник после долгого плена возвращается на родину, то он ждет не дождется, когда вступит на свою любимую землю и увидит своих родных и близких. И когда увидит, то плачет от радости и спешит рассказать о том, как он жил на чужбине, как тосковал по родине, как томился и страдал.

Я теперь в своих глазах подобен пленному, всеми силами души стремящемуся на свою милую родину, к радостной духовной жизни во Христе. Первые двадцать лет своей жизни я жил в своем сознании на родной стороне, на свободе Евангельской жизни. А затем попал в плен языческому миру и двадцать три года был жалким пленником на духовной чужбине. Теперь, мне верится, я вновь вступаю на свою родную землю, теперь снова душа моя горит желанием служить одному Христу, и я хочу поведать всем близким и родным по духу о своей великой радости, когда перед глазами моими открылся родной край, и о тех ужасах одинокой и несчастной жизни, какие пережил я на далекой чужой стороне.

Исповедую свою веру и рассказываю о своей жизни всей Церкви единственно потому, что думаю, не послужит ли моя горестная повесть на благо и радость душам христианским, и находящимся в тихой пристани духовной жизни, и обуреваемым волнами сомнений, колебаний и мирской суеты. Никого не хотел бы я в своей исповеди ни судить, ни осуждать, ибо себя самого считаю первым грешником в Церкви и только благодарю Господа за Его ко мне милость. И если что скажу резко или даже жестоко, то всех прошу простить меня, ибо кричу я от одного воспоминания той страшной боли и тоски, какие я пережил, и от ужаса, когда вижу, что и другие, мои близкие братья по вере, идут путями, подобными тем, какими я долгие годы шел ранее. А всего более горюю и ужасаюсь, когда вижу Господа Иисуса пренебрегаемым в самой Церкви Его и заповеди Его вижу поруганными от самих христиан. Каждое творение славит Господа и исповедует Его как умеет. И я во имя и славу Его исповедую и скорби души моей и радость веры моей, исповедую, как умею, от чистого сердца и с горячим желанием, чтобы мое слово не меч и разделение внесло в Церковь Христову, но послужило нашей общей духовной пользе и взаимному назиданию.

Автор

I

Не знаю, кем я был до своего появления в мир. На землю я появился в 1875 году. Родители у меня бедные крестьяне. Первых три года я не помню, с четвертого же года своей жизни до сего дня я помню все. Я очень рано почувствовал в себе влечение к одиночному созерцанию Бога и природы. Насколько припоминаю, меня с самого раннего возраста соседи считали каким-то странным мальчиком. Я чуть ли не с пяти лет начал сторониться своих товарищей по своему детскому возрасту и уходить в лес, бродить по полям, просиживать на полевых курганах, где отдавался размышлению о том, есть ли Бог, есть ли у Бога жена, дети, что Он ест, пьет, откуда Он явился, кто Его родители, почему Он Бог, а не другой кто-либо, почему я не Бог, что такое я, почему я хожу, киваю головой, говорю, ем, пью, сижу, лежу и т. д., а деревья, травы, цветы этого не могут делать. Больше всего на меня производили сильное неотразимое впечатление солнце и в ночные часы звезды. Я никак не мог понять, каким образом солнце движется.

Были дни, когда я так увлекался солнцем, что вечером, ложась спать, думал: вот завтра, как встану, то обязательно пойду туда, откуда оно появляется, только нужно ломоть хлеба взять и чтобы меня не увидела мама. Не менее солнца меня сильно занимали и звезды. Я никак не мог понять, почему они только показывались ночью, что они такое, живут ли как люди или они зажженные лампы. Особенно меня приковывал к себе Млечный путь. Однажды я от своего товарища, мальчика, услышал, что как его учитель, который жил у них на квартире, он рассказывал его родителям, что Солнце во много раз больше всей Земли, а звезды такие же большие, как наша Земля, а есть из них некоторые и больше Солнца, а кажутся они нам потому лишь такими маленькими, что очень и очень высоко от нас находятся. Этот мальчик своим рассказом до того меня заинтересовал, что я от сильного впечатления всю ночь напролет не спал. Рано утром, только что появилось солнце, я отправился к этому учителю. Учитель принял меня и, когда узнал цель моего к нему прихода, то сейчас же начал мне рассказывать о Земле, о Солнце, о звездах и т. д.

Как сейчас помню, как с затаенным дыханием я слушал его, а минутами даже всхлипывал от каких-то торжественно-радостных слез. Мне казалось, что передо мною развернулась какая-то страшная, никогда не виданная мною картина.

Я долго его слушал. Когда же учитель закончил со мною беседу о природе и затем расспросил, чей я мальчик и сколько мне лет, я, под впечатлением его рассказов, отправился на свой огород, где росла конопля, зашел в самую глубь этой конопли и, пав на колени, начал молиться Богу. Не могу сейчас припомнить, чего я в это время просил у Бога, но, как я сейчас припоминаю, чего-то я у Него просил. Молился я так усердно и с такими слезами, что у меня лицо распухло и глаза были налиты кровью. Через несколько дней после рассказа учителя я заболел и лежал несколько дней в постели. Мама моя после этой моей болезни стала на меня смотреть с каким-то беспокойством.

Не знаю, после этого сколько прошло времени, я уже стал учиться читать молитвы. Первая молитва была «Отче наш», затем «Богородице Дево», «Достойно есть» и т. д. Но нужно сказать правду, что я с самого детства почему-то любил молиться без чтения молитв, и это чувство до сего дня меня не покидает.

В нашем селе Козинки, Скопинского уезда, где я родился, были очень религиозные крестьяне, и мама моя часто водила меня к ним. Начало религиозной жизни в нашем селе было положено строившими нашу церковь тремя братьями Рябикиными. Они в часы отдыха собирали вокруг себя мужчин и женщин и читали им святое Евангелие. Впоследствии скопинское духовенство, заподозрив их в какой-то ереси, сослало Луку и Семена в Сибирь, и на свободе остался только третий, Иван. Они так глубоко посеяли религиозную жизнь в сердца наших козинцев, что даже и до настоящего времени Козинка, по своей религиозной жизни, является исключительным селом во всем Скопинском уезде. Попадали также в наше село иногда и священники дивные. Особенно святой жизнью отличается настоящий батюшка, о. Григорий Стрекалов.

Общение с детства с религиозными людьми много доставило мне пользы, но больше всего мою детскую душу развивали леса, поля, солнце и звезды небесные. Я никогда не забуду, с каким сладостным восторженным чувством я всегда впивался в солнце или в дивный млечный путь небесных светил.

Когда мне было лет семь, тогда я еще чаще прежнего стал оставлять свой дом и находиться в поле. Часто с отцом, с дядей, с работниками я выезжал в поле. Тут еще сильнее природа располагала меня к себе.

Были ночи, когда все возле меня спало, и только я один бодрствовал, упиваясь до слез величественной красотой и гармонией небесных светил. Но что больше всего меня удивляло, так это то, что я всегда в самом себе, с самого раннего детства, чувствовал сильное влечение к молитве. Как бы своей красотой меня природа ни поражала, как бы она ни наполняла мое сердце и мой ум к себе благоговением, я все же чувствовал, что этого мне мало, что есть еще уголок в душе моей, чтобы заполнить который – нужна молитва. Но молитва не церковная, молитва не с молитвами, выученными наизусть, а молитва одинокая, детская молитва, которая роднит молящегося с Богом. О, как я был тогда счастлив! Сердце мое всегда было наполнено какой-то неизреченной радостью. Не скажу, что я верил в то время, а просто как бы ощущал, что Христос всегда со мною и что за этим миром, видимым миром, где-то вот недалеко находится Царство Божие, и мы все через малое время должны из этого видимого мира перейти в него и жить там вместе с Богом, вместе с Христом, и всегда я буду видеть Христа, всегда слышать Его дивное божественное учение.

Однажды как-то я услышал, не припомню от кого, что на Троицу в Иерусалиме апостолы получили огненные языки с неба и, никогда не учившись говорить иностранными языками, тут же, как получили огненные языки с неба, сразу начали свободно говорить на разных языках. Эта весть до того меня всколыхнула, что я еще до восхода солнца отправился искать Иерусалим.

Отошел от своего села каких-нибудь верст пять, идет мне навстречу женщина с ребенком на руках, спрашивает: «Куда ты, мальчик, бежишь?» Я остановился и, вместо того чтобы ответить на ее вопрос, начал сам ее расспрашивать о том, где находится Иерусалим и куда, в какую сторону мне идти, чтобы попасть в Иерусалим. Женщина смотрит на меня и улыбается, и я тоже стою и смотрю на нее и жду, когда она мне скажет о Иерусалиме и о дороге, по которой я мог бы скорее до него добраться. Женщина сказала мне: «Я слышала, что Иерусалим находится в той стороне, где садится солнце». Я поклонился ей и отправился в ту сторону. Шел я больше всего чистым полем. Пришел в Журавинский лес, вечером пошел сильный дождь, загремел гром, я тогда сошел с дороги, присел под куст. Наступила ночь. Хлеба у меня нет. Есть до смерти хочется. Утром на следующий день я встал и опять пошел по той же самой дороге искать Иерусалим. Только что стал проходить лес, как слышу, кто-то в след мне кричит: «Остановись, куда тебя черт несет». Я как оглянулся, то так и присел на месте. Это был мой отец. Он ехал верхом на белом коне и с плеткой в правой руке во весь карьер мчался ко мне. Когда он поравнялся со мной, то слез с коня, закурил махорку, посадил меня на лошадь и сам сел, и мы шагом отправились домой. К вечеру мы были уже дома. Мама со слезами встретила нас. Отец привязал коня к плетню, с плеткой в руке вошел в избу и этой плеткой такие нарисовал на всем моем теле языки, что я две недели не мог даже с бока на бок повернуться.

С этого же года я начал учиться грамоте. Первым моим учителем был один очень благочестивый крестьянин, сосед наш, Сергей Тимофеевич Тимошкин. Учился я плохо. Думаю, что причиной этому была та же самая природа, в которую я весь целиком ушел тогда. Но все же я начал читать Псалтырь, Евангелие и другие книги.

На восьмом году моей жизни стал я ходить в школу. Школа была для меня настоящей тюрьмой. Меня, дикаря, посадили с такими же, как я ребятишками; крик, визг, какой-то для меня непонятный говор, все кричат, суетятся, и я чувствовал себя среди своих же товарищей детей очень и очень плохо. В школу я ходил два года.

В это время я очень увлекался жизнью святых, особенно производили на меня впечатление мученики и пустынножители, но среди них почему-то останавливал на себе мое внимание Ориген. Не могу сейчас припомнить, почему Ориген так глубоко врезался тогда в мою детскую душу. Я даже однажды видел его во сне. С котомкой на спине, длинноликий, безбородый, босой, с палкой в руке, явился он мне.

Наш дом стали посещать в ту пору монахи и монахини, посылаемые по сбору из разных монастырей. Между этими монахами, хотя редко, захаживал в наш дом один нашего села крестьянин, по имени Степан. Он временами юродствовал. Этот полуюродивый крестьянин стал на меня своей в высшей степени симпатичной личностью сильно влиять. В настоящее время Степан – иеромонах Пронского монастыря, отец Киридат[11]11

Такого имени в святцах нет. Вероятно, монаха звали Кириак или Кирик.

[Закрыть]. В один из летних вечером вернулся я со своими овцами с поля домой, вхожу в избу, смотрю, в нашей избе сидит Степан. Я поклонился ему, он подходит ко мне и говорит: «Пойдем ли в монастырь помолиться». Я согласился. Назавтра мы рано отправились в Пронский монастырь и к вечеру того же дня уже стояли в монастырской церкви. Нужно сказать правду, монастырь на меня не произвел особенного впечатления. Но вот что на меня произвело сильное впечатление, это лес, который кольцом обхватывает этот самый монастырь. Игумен монастыря, отец Миелетий, особенно настаивал на том, чтобы я остался в монастыре. Я его послушался. Первое послушание дали мне быть пономарем при церкви. Я ревностно нес это послушание. Несмотря на то, что я каждый день находился в церкви, я все же для успокоения души своей уходил в лес и там молился. Был однажды такой случай: кто-то мне сказал, что явилась где-то икона Божией Матери, что это знаменует скорое пришествие Страшного Суда Господня. Я тотчас рассказал об этом одному своему товарищу, мальчику, по имени Федот, и вот полезли мы с ним вдвоем на чердак одного здания и, в ужасе и глубоком отчаянии, что надвигается Страшный Суд, так горячо в течение нескольких часов молились Богу, что нас оттуда еле сняли. Степан часто уводил нас с Федотом в сад и там беседовал с нами о христианских добродетелях, особенно старался он мне внушить смирение и кротость. Так прожил я в этом монастыре два года. Окончилась моя монастырская жизнь совершенно внезапно таким образом: сидя вечером в трапезе, слышу я однажды, читают житие святого Стефана Пермского. Как услыхал я о его миссионерской деятельности, то вспыхнуло в моей душе желание быть тоже миссионером. Окончилась трапеза, я пошел в келью. Спать не могу, сна нет. Вышел я из кельи и пошел в сад. В саду я предался горячей молитве. Не знаю, просил ли я о чем Бога или просто изливал перед Ним свои чувства, не могу точно вспомнить, но в келью я уже больше не вернулся, а утром пошел прямо в церковь. Трудно мне сейчас все вспомнить, как это со мной случилось, но только я босой, без шапки, в одном подряснике, оставил монастырь и прилетел домой.

Дома родители меня встретили с каким-то ужасом. Они никак не могли понять, почему я так вдруг, в таком виде оставил монастырь. Дня через два после моего побега начальство монастыря узнало, что я нахожусь у родителей дома, игумен несколько раз присылал за мной, но я в монастырь больше не вернулся, а остался дома.

Живя дома, я по-прежнему рвался из села в поле, особенно когда хлеб начинал цвести. Боже мой! Как в это время я чувствовал себя хорошо! Казалось, каждая травка, каждый цветочек, каждый колос нашептывает мне о какой-то таинственной божественной сущности, которая так близка, близка человеку, всякому животному, всем травам, цветам, деревьям, земле, солнцу, звездам, всей вселенной. В таком опьяняющем чувстве я уходил в глубь хлебных полей и там предавался какой-то странной молитве: то плачу, то радуюсь, то дико кричу, обращаясь к небу, то ложусь, бывало, на спину и с затаенным дыханием ожидаю последней минуты жизни. Когда приходилось мне пахать или боронить, то я и здесь временами, особенно утром при восходе солнца и пении жаворонков, приходил в какое-то опьяняющее состояние духа.

В это время жил в нашем селе один крестьянин, по имени Семен Самсонович. Как сейчас вижу его: худой такой, тонкий, довольно высокий, но сутуловатый, лицо худое-худое, длинное, маленькая седенькая бородка, болезненный вид – однажды деревом его сильно придавило. Кто бы с ним ни повстречался, каждого он всегда первый приветствует: снимет шапку и, низко кланяясь, скажет: «Раб Божий, царство тебе небесное». Жил Семен очень бедно: когда он выдавал свою дочь, то гостей угощал на свадьбе одним хлебом и, вместо водки, святой иорданской водой. Замечательный это был человек. Однажды намолотил он ворох ржи и, сев неподалеку, стал охранять от домашних птиц. Не заметив Семена, сосед с мешком в руках пришел насыпать себе этой ржи. Насыпал полный мешок и никак не может поднять себе на спину. Подходит Семен Самсонович и говорит вору: «Раб Божий, подожди, я помогу тебе поднять», и помогает вору поднять украденное у него! Отдавал всегда Семен все последнее свое. Помню, раз подарили ему новый хороший овчинный тулуп, через несколько дней пришел какой-то странник, попросил, нет ли чего из одежи – была зима – сейчас отдает ему Семен свой хороший тулуп, только что подаренный, а после оказалось, странник-то в кабак его и снес. Никогда никого словом не оскорблял Семен, если кто его ругал или обзывал нехорошим словом, он на все всем отвечал: «Раб Божий, царство тебе небесное». Никогда он ни с кем не спорил, речь его была тиха, говорил мало. Любил он раньше всех приходить в церковь, любил также звонить на колокольне в один колокол, и какой бы ни был ветер, холод, мороз, под колоколом стоял он всегда с обнаженной головой. А когда стоял на молитве, то слезами увлажнял свою голову. С этим-то Семеном я и познакомился, и мы полюбили друг друга горячо. Как-то зашел он к нам в избу, говорили мы с ним о многом, наконец он обращается ко мне с следующим призывом: «Пойдем, раб Божий, к Тихону Задонскому, помолимся ему, авось он укажет тебе путь спасения». Родители согласились меня с ним отпустить, и мы через два дня отправились в путь. Был Великий пост. Шли мы четыре дня. В монастыре мы исповедовались и причастились святых Тайн. Был в этом монастыре прозорливый иеромонах Иосиф, зашли мы к нему, он Семена принял очень хорошо, а мне сказал, что я через год буду на старом Афоне.

Когда мы вернулись обратно домой, то через неделю Семен опять, ничего не говоря своей жене, тайком отправился на богомолье в Киев. Это он уже одиннадцатый раз в своей жизни таким образом пошел в Киев на богомолье. Бывали даже и такие случаи в его жизни: вот кто-нибудь даст ему своего коня с сохой, чтобы он вспахал свою какую-нибудь десятину земли, видит он, что женщины-старушки потянулись на богомолье, останавливает их, спрашивает, куда они идут, услышит, что в Киев, к отцу Ионе, тут же моментально оставляет чужого коня на поле и без всякой котомки отправляется с ними на богомолье. Поистине редкий, дивный был христианин Семен Самсонович.

Вернувшись из Киева, через день Семен Самсонович посетил меня и мы провели этот день в духовных беседах. Он много рассказывал мне хорошего поучительного из своей прошлой жизни. Любил он говорить об апостоле Павле, он считал его выше всех святых, так как Павел, по его мнению, больше других апостолов любил Христа. Часто мы с Семеном уходили в поле и там в религиозных беседах проводили время. Семен как-то особенно любил меня, но что меня больше всего к нему привлекало, так это то, что он был в духовной жизни очень уравновешен, этим он особенно как-то подкупал к себе.

Кроме сего Семена у меня был еще другой близкий человек, Игнатий Иакимочкин, человек тоже богобоязненный, но далеко не такой, как Семен. Был еще и третий, и тоже в духовной жизни далеко уступал Семену. Часто посещал я их, а они в свою очередь бывали у меня, но моя душа была для них закрытой. Странное дело, в этом году я впервые почувствовал сильное влечение к одной молодой девушке – чувство для меня совершенно незнакомое – но влечение это было совершенно чистое. Мне было тогда тринадцать лет. В этом же самом году моей жизни напали на меня впервые богохульные мысли. Любовь к девушке долго в моей душе не могла гореть, она скоро угасла, но богохульные мысли совершенно замучили меня. Я от них лишился аппетита, сна, стал не по дням, а по часам сохнуть и наконец слег в постель. Я от этих мыслей говеть боялся и так и не говел.

Настала Пасха. На второй день Пасхи приходит Семен и говорит мне: «Раб Божий Ягорий, Христос Воскресе. Царство тебе небесное». Я ответил: «Воистину воскресе». – «Что ты заболел, – продолжал Семен, – пойдем в Киев к святым угодникам, они нас ждут к себе в гости». – «Пойдем», – ответил я. Мама моя заплакала. Отца в этот день дома не было. «Раба Божия Пелагея, – обратился к моей маме Семен Самсонович, – отпускаешь ли ты в Киев сына к угодникам Христовым или нет? Чего же ты плачешь? Нужно радоваться, что сын твой пойдет в Киев на богомолье». – «Я ничего против не имею, но он какой-то у меня странный, чего доброго еще сбежит от нас куда-нибудь, а тогда вечно будем его оплакивать. Вот отец придет и мы тогда подумаем». – «Раба Божия Пелагея, – начал говорить Семен, – у нас у всех один отец – Бог, мы только Ему одному должны служить и служить без всяких размышлений». Через час или два приходит мой отец домой, немножечко выпивши. Мать ему передает, что я с Семеном хочу идти в Киев на богомолье и что для этого дела нужно достать мне паспорт. Отец задумался, потом, обращаясь ко мне, говорит: «Не знаю, что из тебя и будет, одни тебя очень хвалят, а другие считают за сумасшедшего дурака. Не знаю, что с тобой и делать: сколько раз бил я тебя, оставлял без обеда, наказывал, но ты все делаешь по-своему. Не знаю, что с тобой делать. Если хочешь идти в Киев, иди уже». Я возрадовался.