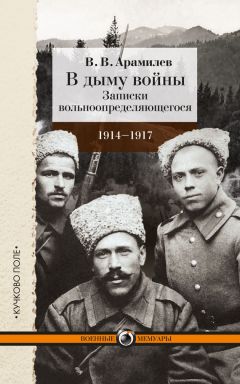

Текст книги "В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914-1917"

Автор книги: В. Арамилев

Жанр: Книги о войне, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

И так до сотни раз.

Убедившись, что наука нам на пользу не идет, ротный гонял нас по шоссе сорок минут. Бегали, высунув языки, как гончие, потерявшие заячий след. Шепотком ругали неприличными словами и виновника предстоящего торжества, и автора окаянной, не поддающейся спевке песни.

– Повесить их обоих на одной березе! – задыхаясь от гонки, крикнул кто-то в первом взводе.

Начальство было позади, выкрика не слышало.

* * *

Под свежим впечатлением развертывающейся на Дальнем Востоке трагедии русско-японской войны, под грохот пушек, под свист пуль, под дружный хрип и тявканье патриотических шавок родился в 1904 году «Красный смех» Леонида Андреева.

Здесь был протест против войны, как против безумия и насилия, но не было анализа причин этого безумия и не указано было средств к прекращению его.

Сегодня Леонид Андреев в стане империалистов-патриотов и вместе с продажным сбродом, с полоумными славянофилами кричит не своим голосом:

«Война до победного конца!!! Война с немцами – борьба за мировую культуру, за прогресс, за право, за справедливость!!!»

Леонид Андреев проходит этапы, по которым шло большинство русской интеллигенции.

Грозно и решительно он проклинал прежде войну:

«…Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Разрушьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите ее. Нет сил выносить. Люди умирают…»

Тогда он был молод, Леонид Андреев.

А теперь, когда ясно, что этой слезницей никого не проймешь, что надо действовать, чтобы прекратить войну, что есть путь революционной войны пролетариата против империалистической войны, Леонид Андреев заговорил о «культуре», которую будто бы спасает война…

Когда нам двадцать лет и на голове студенческая фуражка, мы крайне левые революционеры. Мы бакунисты, прудонисты, бланкисты, фурьеристы, марксисты. Читаем Герцена, Чернышевского, Михайловского, Плеханова, Писарева.

В тридцать лет мы женимся, обзаводимся мещанским уютом, канарейками, болонками, получаем местечко за общественным пирогом. Читаем умеренную литературу. Становимся либералами.

В сорок лет мы – консерваторы. Читаем только газетную хронику, «Брачную газету», иллюстрированные журналы. Усердно посещаем церковь.

Леонид Андреев сегодня вступает в третий этап истории нашей интеллигенции – истории, которой не забудут трудящиеся массы.

* * *

Ночью кто-то наклеил в уборной и на заборе несколько листовок:

«Товарищи солдаты

Никогда еще мир не переживал таких страшных бедствий, как в настоящее время. Миллионные армии десяти больших держав ощетинились штыками, встали одной стеной друг против друга и сеют на пути своем смерть и разрушение.

Гибнут в борьбе сотни тысяч людей, реками льется кровь, громадные пространства земли опустошаются огнем и мечом и превращаются в пустыни, тратятся безумные деньги, собранные из трудовых грошей рабочего люда.

И для чего? Кем все это вызвано? Кому нужны эти жертвы, кому нужны горы трупов, потоки крови, миллионы разоренных семей?

Разве сам народ требовал войны?.. Конечно, нет. Есть картина знаменитого русского художника Верещагина. Называется она «Апофеоз войны» (результат). На безжизненном поле насыпана громадная куча человеческих черепов, кругом мертво и пусто, только отъевшиеся вороны сидят и кружатся над этой страшной кучей.

Эти хищники клюют и поедают человеческие останки; здесь им привольно, здесь их царство, тут они нашли богатую добычу.

Разве не то же происходит в действительности?

Миллионы рабочего люда идут и ложатся костьми, чтобы накормить своими трупами ненасытную стаю хищников-капиталистов.

Вот им да еще разным «помазанникам божиим» с их приспешниками, захватившими в свои руки политическую власть и стремящимися посредством победоносной войны закрепить ее за собой, и нужна война.

Капиталисты одного государства, гоняясь за миллионными барышами, сталкиваются с капиталистами других стран, вступают с ними в жестокую конкуренцию и доводят дело до войны.

А что же получает от войны трудовой народ, что война, ему приносит?

Горы убитых, сотни раненых и искалеченных, миллионы обнищавших и разоренных хозяйств, голод и холод семей, лишившихся своих кормильцев, новые тяжелые налоги – вот что приносит война народу…

И пусть народ не думает, что ему после войны дадут разные льготы и, что ему кто-то предоставит землю и волю.

Вспомните японскую войну. Разве война с Японией не принесла народу все ужасы и бедствия?

А когда народ потребовал для себя лучшей доли, лучшей жизни, то, что он получил, кроме пуль, нагаек и виселиц?

Таковые же результаты, только несравненно больших размеров, нужно ожидать и от теперешней войны.

Вся власть и произвол нашего правительства сильны только до тех пор, пока вы их поддерживаете, они держатся вашими штыками…

И вам стоит только повернуть свое оружие против тех, кто властвует над вами и пьет вашу кровь, и потребовать дружно и властно земли и воли.

Помните же это, товарищи солдаты!.. И не забывайте, что, добившись «земли и воли», вы, вернувшись домой, найдете там только нищету и разорение…

А над вами все также будут сидеть и кружиться стаи хищников-воронов и клевать вам глаза и пить вашу кровь»[3]3

Дана в сокращенном виде. (Здесь и далее даны примечания по изданию 1930 года (Примеч. ред.).)

[Закрыть].

Начальство, обнаружив листовку в «расположении вверенных частей», переполошилось.

Приходил охранник в штатском. Назойливо выспрашивал солдат, читавших листовки. Приезжал военный следователь. Целая история.

* * *

Произвели повальный обыск.

Отделенные добросовестным образом перетряхивали наше белье и рухлядь.

У меня забрали несколько номеров «Биржевки», «Нового Времени» и «Братьев Карамазовых».

Прапорщик Быковский от имени ротного объявил мне, что ни книг, ни газет без ведома командира роты в помещение казармы приносить нельзя.

«Биржевка» и «Братья Карамазовы» пошли на цензуру.

На военной службе глупостью вымощена даже дорога в клозет, но такие глупости встречаются не часто.

* * *

Сухой теплый осенний вечер. Тихо струится нагретый вечерний воздух. В разливах золотистой травы плещется догорающее солнце. Над рощами пожелтевших деревьев вьется тонкое газовое марево.

Возвращались с тактических занятий по царскосельскому шоссе.

По боковым тропинкам пестрой цепочкой идут дамы с детками, гимназистки, запоздалые дачники с картонками. Проходя мимо нас, они задерживаются на минуту и молча провожают взглядами.

Фельдфебель скомандовал:

– А ну-ка, молодцы, запевай, что ли.

Песенники точно ждали этой команды. С первого шага согласно рванули:

Вниз да по речке,

Вниз да по Казанке.

Серый селезень плывет…

Рота, легко взявшая ногу, подхватила припев:

Три деревни, два села.

Восемь девок, один я.

Девки в лес по малину…

Дальше шли явные непристойности, которые всегда приводили в восторг фельдфебеля и взводных.

Когда мы проходили мимо женщин, фельдфебель всегда заставлял нас петь эту похабщину.

Солдаты поют заключительную строфу припева с цыганским присвистом, с хрюканьем, с горловыми забубёнными выкриками.

Видя, что я не раскрываю рта, фельдфебель подлетел ко мне и грубо, начальнически крикнул:

– Почему не поешь?

– Не хочу.

– Почему?

– Потому, господин фельдфебель.

– Три наряда не в очередь!

* * *

Вчера в проходе конюшни встретил фельдфебеля, молодецки вывернул грудь, отдавая ему честь. В глубине души копошился какой-то веселый бес.

Он с любопытством задержал на мне жесткий взгляд, подошел вплотную и, жарко дыша перекисью гниющих зубов, угрожающе-спокойно прошипел:

– Дурак! Дубина! Ишак!

Я окаменел на месте, не понимая, в чем дело.

Фельдфебель пододвинулся еще ближе и, стукая пальцем в мою обнаженную голову, ехидно спросил:

– Позвольте узнать, господин студент, у вас тут опилки набиты или сенная труха?

Почувствовав на своем черепе леденящий холодок его руки, я понял свою оплошность. Проходя мимо начальства без фуражки, нельзя отдавать честь: нужно только поворачивать голову, есть глазами начальство и неподвижно вытягивать руки по швам.

Подошли несколько отделенных и взводных, привлеченных скандалом.

И может быть, желая похвастать перед ними, возбужденный их нездоровым любопытством, фельдфебель приказал мне:

– Сходи за фуражкой, возьми ее в зубы и обойди вокруг конюшни три раза. На каждом шагу кричи: «Я – дурак». Понял?

Я ответил молчанием.

– За фуражкой – арш! – скомандовал фельдфебель.

Я не спеша побрел к себе во взвод и лег на нары.

Вечером засадили на гауптвахту. За то, что отказался обойти три раза вокруг казармы, дали трое суток ареста.

* * *

На гауптвахте сидит две недели солдат четвертой роты литер «в», Проничев. Из тульских крестьян. Развитой толстовец. Сидит в третий раз за отказ брать винтовку. Угрожают военным судом.

Фанатически предан своей идее. Рассказывает много интересного о современнных толстовцах в Тульской губернии.

Многие интеллигенты, по его словам, опростились, живут в землянках, питаются овощами.

Ночью, когда караульные спали, он дал мне прочесть воззвание толстовской группы, подписанное сорока двумя человеками.

Вот это воззвание:

«Опомнитесь, люди-братья…

Совершается страшное дело.

Сотни тысяч, миллионы людей, как звери, набросились друг на друга, натравленные своими руководителями, во исполнение предписаний коих они почти на пространстве всей Европы, забыв свое подобие и образ божий, колют, режут, стреляют, ранят и добивают своих братьев, одаренных, как и они, разумом и добротой.

Весь образованный мир в лице представителей всех умственных течений и всех политических партий от самых правых до самых левых, до социалистов и анархистов включительно дошел до такого невероятного ослепления, что называет эту ужасную человеческую бойню «священной» и «освободительной» войной и призывает положить свою жизнь…»

* * *

Вышел с гауптвахты. Взвод встретил меня с распростертыми объятиями.

Наряды вне очереди и стояние под винтовкой зарабатывает почти каждый, а на гауптвахте из молодых еще никто не сидел.

Гауптвахта окружила меня не совсем заслуженным ореолом.

Теперь в солдатских рядах я опять свой.

Стерлась грань, отделявшая меня ранее от всех остальных.

Мои пестрые кантики на погонах уже не отпугивают никого.

Наперебой угощают меня чаем, дружески хлопают по плечу, расспрашивают про порядки на гауптвахте. Юмористически изображаю им свой трехдневный отдых в кутузке.

Взвод сотрясается от хохота. И этот смех поднимает настроение, действует так оздоровляюще.

* * *

Мы совершенно отрезаны от внешнего мира.

Письма, которые пишем родным и знакомым, вскрываются ротным командиром.

Многие письма совсем уничтожаются выслуживающимися цензорами из безусых прапоров и полковых писарей.

Задержали письмо к товарищу, в котором под впечатлением минуты я цитировал пессимистические афоризмы Шопенгауэра, Гартмана и других философов.

Ротный командир, возвращая забракованное цензурой письмо, безапелляционно изрек:

– В будущем такой чепухи не извольте писать. Вы своими письмами можете скомпрометировать весь полк. Понимаете? При чем тут все эти Шекспиры, Шопенгауэры, Гёте и им подобные… Они сами по себе, а вы сами по себе. Ваше письмо можно принять за бред сумасшедшего. Это не письмо, а дрянная философская диссертация! Да, да! В гвардейских полках не может быть таких настроений. Письмо не будет отправлено на почту. Если вы попробуете отсылать письма частным путем, вам придется отвечать за это по всем правилам военного времени. Предупреждаю…

Вышел из ротной канцелярии с тяжелым чувством, как будто у меня выхолостили душу.

Письмо разорвал на мелкие кусочки, пустил по ветру.

В обеденный перерыв подошел солдат Писарев и, оглянувшись по сторонам, таинственно сказал:

– Сейчас в уборной бумагу будут читать секретную. Если интересуешься, приходи потихоньку.

– Что за бумага? – спросил я, широко раскрыв от удивления глаза.

– Из Самары у одного брат приезжал с гостинцами, он привез. На вокзале в Самаре ему в карман сунули какие-то люди. Велели прочесть будто-де нам, солдатам.

В уборной собралось до трех десятков. Выставили часового.

При гробовой тишине, в удушливой атмосфере клозета читали вслух листовку, отпечатанную на гектографе.

Слушали, как откровение.

«РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Переживаемый момент, когда все народы Европы стоят друг против друга с оружием в руках, когда ежедневно в грандиозных битвах гибнут десятки тысяч людей и когда в этой кровавой войне принимают участие миллионы ваших товарищей, социал-демократия всех стран требует исключительно серьезного к себе отношения со стороны рабочего класса.

А между тем до сих пор почти не было слышно нашего голоса. Это вынужденное молчание наше обгоняется тем, что правящие классы всех стран, готовясь к войне и зная, что только в лице рабочих и социал-демократии они имеют единственно убежденных противников затеянной ими мировой авантюры, поспешили принять все меры, чтобы наш голос не был услышан.

С этой целью почти повсюду были закрыты все: рабочие социал-демократические газеты, общества и союзы, запрещены всякие собрания, упразднена неприкосновенность переписки, введено военное положение и т. д.

За буржуазной прессой осталась, таким образом, монополия выражать общественное мнение всего мира, и она принялась ревностно обрабатывать и фальсифицировать его, раздувая повсюду шовинизм, сея семена человеконенавистничества и вражды, предавая на каждом шагу интересы широких масс».

Слушали все, затаив дыхание. Старались вникнуть в смысл малопонятных слов.

Фельдфебельский свисток – на занятия – оборвал чтение.

Летели из клозета, как воробьи. Лица светлели новой радостью, смутной тревогой. На ходу заговорщики подмигивали друг другу и, хлопая по лопатке ладонью, многозначительно кивали.

Сегодня на колке чучел взводный Бондарчук ударил шомполом татарина Шарафутдинова.

Рассвирепевший татарин поднял взводного на штык, встряхнул его и перекинул через голову. Грузным мешком шлепнулось безжизненное тело на утоптанный песок.

Все это совершилось в мгновение ока.

Шарафутдинов отбросил в сторону винтовку с окровавленным штыком. Под перекрестными взглядами замерших от неожиданности солдат и командиров подошел к трупу взводного, нагнулся и, смачно чмокнув жирными губами, плюнул ему в перекошенное последней судорогой лицо. Сказал по-татарски крепкое прощальное слово и, отойдя в сторону, спокойно скрестил на животе длинные руки.

Шарафутдинова увели на гауптвахту.

* * *

Труп взводного на носилках унесли в штаб батальона.

Красное пятно на плацу дневальный посыпал свежим песком и притоптал ногами.

Через полчаса на том месте, где разыгралась драма, снова звучали слова команды и измученные выпадами, истекающие потом люди снова кололи с разбега соломенное чучело.

Взводные и отделенные старались не смотреть в мутное море солдатских глаз. А солдатские глаза откровенно и вызывающе горели торжеством.

Имя Шарафутдинова, топотом передаваемое из уст в уста, обходит все роты и команды.

Неграмотный, добродушный и тупой, был он вечным козлом отпущения. Взводные и отделенные издевались над ним.

Особенно доставалось ему на колке чучел. Бондарчук по пять минут держал его «на выпаде» с вытянутой винтовкой в руках. Пот прошибал татарина, а он, не смея моргнуть, покорно держал тяжелую винтовку в немеющих, вздрагивающих руках.

Бондарчук сердито кричал ему:

– Как ты колешь, татарская образина? Разве так колют? Я тебе научу, как колоть.

И учил. И научил…

Тихоня Шарафутдинов стал «преступником».

Приняли присягу.

Теперь по воскресеньям можно ходить в город.

Вчера ходил по увольнительной записке до вечерней поверки.

Военная форма ужасно связывает. Мундир – это своего рода вериги, надетые против желания.

На Невском нашему брату, нижнему чину, невозможно гулять.

По обеим сторонам улицы после двух часов идет масса офицеров и генералов. На каждом шагу приходится отдавать честь, становиться во фронт.

От постоянного козыряния через час деревенеет рука, от нервного напряжения на теле выступает пот.

Раздражение, нарастая, переходит в густую злобу. Гуляют тысячи кукольных фендриков, которых я не знаю и знать не хочу, но почему-то должен угодливо здороваться с каждым из них.

Когда я прикладываю руку к козырьку фуражки по всем правилам гвардейской выучки, многие фендрики совсем не замечают моего приветствия и не отвечают на него.

Но это только «дипломатия».

Я хорошо знаю, что стоит мне прозевать, нарушить установленный правилами промежуток времени отдавания чести, и первый встречный фендрик сейчас же «заметит» и сделает замечание, после которого я сам должен жаловаться на себя начальству:

«Вы меня великодушно пустили в город. Но я такой невоспитанный дуралей, что не заметил на Невском идущего мне навстречу офицера и не отдал ему честь. Этим я совершил тяжкое преступление против веры, царя и Отечества. Накажите меня, пожалуйста, построже во избежание рецидива…»

Офицеры чувствуют себя героями.

Это сказывается в каждом жесте, в каждом взгляде, брошенном вскользь на проходящую женщину, в каждом движении выхоленного тела.

И откуда столько взялось вылощенных бездельников и дармоедов в крестах?!

Сколько тупости, глупого самомнения, сатанинской гордости и бретерства в каждом лице, в каждой складке одежды?

Военные профессионалы царской армии – безнадежно падшие, разложившиеся люди.

* * *

Вчера по случаю праздника получил отпуск, ходил в город.

На обратном пути забрел на окраине в кино. Давался концерт-бал в пользу раненых.

Помещение грязное. Публика специфически окраинная. Многие заметно были под «парами». Осмотревшись, хотел сразу уйти, но что-то удержало…

Первый же номер программы начался скандалом.

Когда конферансье, лысый коротконогий человек с подвижным лицом, в необыкновенно высоком воротничке гоголевских времен, жеманно улыбаясь, объявил почтеннейшей публике, что «сейчас M-elle Sophie исполнит романс Чайковского, «патриоты» передних рядов заорали:

– Гимн! Гимн! Гимн!

Распорядители этого номера не предвидели. Вышла заминка. Певица, с нотами выпорхнувшая уже на авансцену, моментально спорхнула за кулисы. Занавес опустили.

Через десять минут концертное отделение началось гимном, который нестройно исполнил маленький хор.

Три первых номера прошли благополучно. На четвертом вспыхнул грандиозный скандал.

На сцене появилась наряженная девица в костюме, состоявшем из смеси французского с нижегородским.

– Мелодекламация, – объявил, любезно улыбаясь, конферансье.

Аккомпаниатор дал звучный аккорд, и девица грянула известную «Песню маркитантки» Генриха Гейне.

В начале четвертого куплета опять в тех же патриотических передних рядах началось заметное движение.

Пятый куплет начать не дали.

Несколько человек, по-видимому, приказчиков и лавочников, повскакивали с мест.

– Долой!..

– Это оскорбление!

– Мы не позволим!

– Немецкая песня! Долой!

В зале кто-то громко свистнул в кулак, как разбойник из-под моста.

Маркитантка с побледневшим под пудрой лицом юркнула за кулисы под яростное улюлюканье разнузданной публики.

К рампе засеменил на своих коротких ножках расторопный конферансье и многозначительно вытянул вверх палец.

– Почтеннейшая публика!

Крикуны утихли, но не сели.

– Господа! Мы вполне согласны с вами, что в великие нынешние дни, когда все силы государства нашего направлены на борьбу с немцами, в эти великие дни не следует выносить на сцену произведения немецких авторов. Но какой же Гейне немец?

Ведь Гейне же всего-навсего – гамбургский еврей. Ведь он же и не жил в Германии вовсе, так как был изгнан из нее за политические взгляды.

Ведь Гейне же жил и умер в Париже, он и женат был на француженке. Господа!..

Центр зала ответил взрывом жидких аплодисментов.

Передние ряды были посрамлены и позорно спасовали. Честь Гейне была восстановлена.

Какой-то толстяк во фраке добродушно махнул пухлой рукой и под смех публики крикнул конферансье.

– А, ну, коли так, то валяйте с богом: мы ничего… Послушаем, только чтобы без обману.

Обрадованный примирением конферансье послал уважаемой публике воздушный поцелуй и скрылся за кулисами.

На сцену опять грациозно выпорхнула злополучная маркитантка и закончила свой номер под дружные аплодисменты.

* * *

Когда ефрейтор и унтера не в духе, наш лагерь в обеденный перерыв и в предповерочный час отдыха превращается в форменный сумасшедший дом.

Одни ходят гусиным шагом вдоль конюшни, поминутно падая от усталости и бормоча проклятия.

Другие бегают вокруг конюшни, вокруг палаток с фуражками, с ремнями, с котелками, с кружками, с портянками, с носками, с сапогами в зубах.

Это провинившиеся, отдавшие по ошибке без фуражки честь, не вычистившие до блеска сапоги, клямора, пуговицы, не вымывшие кружки.

И все эти арлекины с портянками и котелками в зубах, бегая на рысях вокруг палаток, как на корде, стараясь перекричать друг друга, вопят:

– Я – дурак! Я – дурак! Я – дурак!

– Вот как чистят клямор! Вот как чистят клямор!

– Я – балда! Я – балда!

– Я – баба! Я – баба!

– Я – гусак! Я – гусак!

– Я – квач! Я – квач!

Взводные, которые завели эту адскую шарманку, сидя где-нибудь в тени, покуривают папироски, улыбаются и хвастают каждый своим взводом.

Хвастают друг перед другом своей изобретательностью по части издевательства над подчиненными им людьми.

* * *

Одевшись в штатское платье, целый день бродил по Петербургу.

Встретил бывшего однокурсника Андреевского. Он заделался в земгусары. На оборону работает.

Я плохо знаю Петербург. Андреевский, как старый питерец, показывает мне достопримечательности города. Достопримечательного мало.

Общественно-политическая жизнь замерла. Опьянение войной возрастает.

Все и вся работает на «оборону».

Оборона – самое модное слово 1914 года.

На «обороне» наживают состояния…

Петербургские театры, кино, эстрады, цирки повернулись «лицом к фронту». Они тоже «работают на оборону».

Немцев ругают и профессора, и уличные проститутки, и нотариусы, и кухарки, и лакеи, и «писатели», и водовозы.

Петербургские немцы чувствуют себя, вероятно, так же, как здоровый человек чувствует себя среди прокаженных. Скверное самочувствие!

Андреевский рассказывал, что в первые недели войны в Петербурге полиция организовала немецкие погромы.

У немцев вспаривали перины, выпускали пух, выбрасывали из квартир в окна на мостовую пианино, мебель книги, картины. Знакомая картина еврейских погромов…

Возвращался в лагеря в обществе молодого солдата Фомина. Умный, грамотный парень с тусклыми печальными глазами.

Фомин ругал Петербург.

– Чтоб ему ни дна, ни покрышки! Это не город, а черт знает что! Хотел проехать на трамвае – не пускают, потому что я нижний чин. «Садись на площадку». А она облеплена солдатами, попробуй, сядь на нее. Вагон идет пустой, а в него нельзя. Пошел пообедать в столовую – «нельзя». «Почему, – спрашиваю, – нельзя?» – «Нижний чин. Нижним чинам не велено отпускать обедов». Пошел в кино – опять «нельзя». Направили в какой-то специальный кинематограф для нижних чинов. Сунулся в парк отдохнуть – тоже не пускают. Что тут делать? Куда же идти нашему брату? Нигде нельзя, только в публичный дом дорога солдату открыта. Только там не глядят на погоны и не спрашивают паспорта. На уроках словесности нам говорят: родина – наша мать. Хороша мать. Ни одна мачеха не относится так к своему пасынку, как наше государство к солдату.

Помолчав немного, Фомин спросил меня:

– Скажите, пожалуйста, у немцев такие же порядки или лучше?

Я ничего не мог сказать.

* * *

На уроках словесности изучаем не только уставы, но и закон Божий. Нам зачитали катехизис Филарета. Взводный спрашивает.

– Что говорит шестая заповедь?

Мы должны отвечать:

– Не убий.

И дальше:

– Никогда нельзя убивать?

– Никак нет. Можно в двух случаях.

– В каких?

– В случае войны, сражаясь за веру, царя и Отечество, можно убивать неприятеля, а также внутренних врагов – бунтовщиков и преступников по приговору судов.

– Значит, такое убийство бог разрешает и прощает? – Так точно.

– Может ли солдат убить своего начальника?

– Никак нет.

– Может ли начальник убить солдата без суда?

– Так точно. Может.

– В каких случаях?

– В случае надобности.

– Укажите примеры этой надобности.

– Ежели солдат откажется идти в наступление на фронте или расстреливать бунтовщиков, офицер имеет право убить солдата.

– Значит, такое убийство законом Божьим разрешается?

– Так точно.

– Может ли мужик убить урядника?

– Никак нет.

– Может ли урядник убить мужика?

– Так точно, в случае надобности.

– Укажите примеры надобности.

– Когда мужик не исполняет закон или нападет на урядника.

– Значит, все убийства подобного рода не будут противоречить учению православной христианской церкви?

– Так точно.

* * *

Подал рапорт с просьбой об отправке на фронт с первой маршевой ротой.

Я не сочувствую войне. Ненависти в сердце не имею ни против немцев, ни против австрийцев.

Зачем же еду на фронт?

Этого я объяснить сам себе толком не умею.

Кажется, меня влечет на фронт любопытство. Хочется видеть войну воочию.

И вот я, не приемля войны, ненавидя ее, прошу как можно скорее отправить меня на фронт.

Едем на фронт.

Прощай, Петербург! Прощай и ты, казарма – кавалерийская конюшня под Красным Селом, служившая нам спальней и столовой.

Прощай, молчаливая и безучастная свидетельница нашего унижения и бессилия.

Под сводами твоих покосившихся, грязных, покрытых паутиной стропил ходили мы на потеху унтерам гусиным шагом, стояли часами под «ранцем», под «винтовкой» с полной боевой выкладкой, называли сами себя дураками и ослами.

Прощай!.. Если мы вернемся сюда когда-либо с фронта живыми, то нас уже не заставят вертеть головами справа налево до обморока, не погонят гусиным шагом, не заставят ходить по струнке.

Мы вернемся другими…

Пришла уже смена. Она приняла от нас учебные винтовки и патроны.

* * *

Ясный осенний день.

Красноватое солнце играет матовыми отблесками на крышах домов, на позолоченных куполах соборов.

Нас провожают на вокзал с музыкой, хотят поднять у нас настроение.

Музыканты старательно выдувают в трубы старенькие избитые марши, с которыми русские войска ходили еще на турок.

Этим маршам грош цена. Но идти под них легко и приятно.

На вокзале уезжающих с нами офицеров качают.

Элегантно одетые дамы любовно преподносят им огромные букеты цветов.

Настроение у всех приподнятое, конечно, искусственно приподнятое.

За полчаса до отхода поезда к перрону подкатил новенький с иголочки санитарный поезд с ранеными. Музыка смолкла. Засуетилось вокзальное начальство. Вытянулись и сдали приторно-постными лица провожающих.

Вереницей потянулись носилки с тяжело раненными. Легко раненые идут сами. Бледные, лиловые лица серьезны и неподвижны.

Это – первая «продукция» войны, которую мы видим так близко.

Вид распростертых на носилках тел, укутанных окровавленной ватой и марлей, порождает тяжелое неприятное чувство.

Наши все стушевались, притихли и смотрят на раненых.

На побледневших лицах тревога. Частную публику оттеснили на почтительное расстояние.

А носилки с искалеченными телами все плывут и плывут. Изредка воздух пронизывают стоны.

Последний звонок.

Провожающие кричат нам вслед недружно и жидко: «Ура!»

Анчишкин и Граве поместились в соседнем вагоне. Сознательно не сел с ними. Пропасть между нами становится все шире и шире. Говорим на разных языках.

«Мы едем от жизни к смерти».

Эту фразу на маленькой станции бросил мимоходом юный подпоручик. Его товарищ, высокий капитан Трубников, деланно рассмеялся и сказал:

– Остроумно! Одобряю.

Едем с той же скоростью, с какой ехали новобранцами в Петербург.

Те же телячьи вагоны, те же люди.

Но какой поразительный контраст!

Нет ни очной гармошки, ни одного пьяного.

Я не узнаю людей, с которыми ехал так недавно в Петербург.

От веселой, бесшабашной удали не осталось и следа.

Забиты, замуштрованы до последней степени.

В неуклюжих шинелях, в казенных уродливых фуражках и сапогах – все как-то странно стали похожи один на другого.

Личное, индивидуальное стерлось, растаяло.

Поют исключительно солдатские песни, и в песнях этих нет того, что принято называть душой.

Песни не берут за живое.

* * *

Чем дальше отъезжаем от Петербурга, тем легче становится дышать.

Лениво бегут навстречу сумрачные дали полей. Точно из-под земли поднимаются седые овалы бугров, перелески.

Громыхая сотнями тяжелых колес, поезд неуклонно несет нас в бескрайные дали, где обреченным на смерть спрутом залегла в земляных траншеях многомиллионная армия.

Скоро увидим, узнаем все, все. Волнующая неизвестность станет явью.

Атмосфера муштры как-то заметно разряжается. Даже неизменная «Соловей, соловей, пташечка» не режет слух.

Хмурые лица солдат просветлели.

С нашим эшелоном едет много офицеров. Большинство – новоиспеченные прапорщики.

Нежные, женственные лица. Выглядят гораздо моложе своих лет.

У всех новенькие хорошо пригнанные шинели. По сравнению с прапорщиками солдаты кажутся огородными пугалами для терроризирования галок и воробьев.

Прапорщики часто заходят на остановках в солдатские вагоны.

Знакомятся и «сближаются» с «серой скотинкой». Это им необходимо.

Отношение их к нижнему чину так необычно по сравнению с тем, что мы видели в казарме.

Солдаты смущаются, на вопросы прапорщиков отвечают односложным дурацким:

– Никак нет.

Ничего не добившись, прапорщики разочарованно уходят в свой вагон. Между ними и солдатами – пропасть.

* * *

Все чаще и чаще попадаются «следы войны».

На каждой станции встречаем санитарные поезда с ранеными и больными.

Из окон санитарных вагонов выглядывают землистые, белые, как носовой платок, лица с ввалившимися глубоко глазами.

И в этих усталых глазах, оттененных траурной рамкой подозрительной синевы, переливается тупое безразличие ко всему происходящему.

У каждого своя боль, свои раны, свои думы.

Жадно расспрашиваем обо всем. Большинство отвечает неохотно, скупо, как будто они уже тысячи раз все это рассказывали и им смертельно надоело.

Все пути на, станциях забиты воинскими эшелонами. Кругом, куда ни глянь, все одно и то же: снаряды, колючая проволока, орудия, защитные двуколки, тюки прессованного сена, кули овса, ящики консервов, быки, бараны, лошади.

Вся эта масса разнородных ценностей непрерывной рекой стекает в ненасытную пасть фронта, чтобы перевариться в нем и превратиться в ничто.

Солдаты, обозревая метким хозяйственным мужицким взглядом поезда и склады с «добром», удивленно восклицают:

– Эх, сколько добра погниет!..

– Ну и прорва этот хронт, язви его бабушку!..

На станциях все комнаты забиты военными. Масса юрких «посредников» между фронтом и тылом.

Они охотно рассказывают о победах и поражениях нашей армии.

На каждой станции в буфетах – облака табачного дыма и разговоры о войне.

Вся страна играет в солдатики.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?