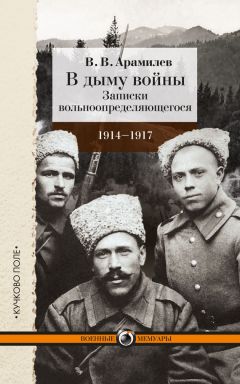

Текст книги "В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914-1917"

Автор книги: В. Арамилев

Жанр: Книги о войне, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

На перронах разгуливают целыми группами сестры милосердия.

Сестры отчаянно кокетничают с офицерами, поставщиками, земгусарами и интендантами.

Быстро знакомятся. Вслух, во всеуслышание объясняются мужчины в любви.

Война «демократизирует», упрощает отношения людей.

Отношения между полами тоже «упростились».

* * *

Застряли на маленькой станции. Говорят, дальше поезда не идут. Двигаемся пешком. До фронта около ста километров.

Явственно слышны раскаты горных орудий.

На этой станции за два часа до нашего приезда был воздушный бой.

Немецкие аэропланы сбросили несколько бомб.

Повреждено много товарных вагонов. Разбит санитарный вагон с ранеными.

Обломки разобрали, людей унесли, на месте катастрофы осталось большое кровавое пятно.

Это первое пятно, которое мы увидели.

Люди были погружены в вагон, перевязаны, с минуты на минуту ожидали отправки в тыл, должны эвакуироваться и… эвакуировались совсем в другом направлении.

На запасном пути среди обломков вагона лежит убитый смазчик. Его санитары забыли. Лежит, неестественно согнув под себя лохматую рыжую голову. На него никто не обращает внимания. Около него лужица крови и жестянка с маслом.

* * *

На маленькой станции стоим уже два часа. Подозрительно долго.

В вагоны влезает ходивший в буфет высокий, коренастый, с конусообразно усеченным подбородком Голубенке.

Люди говорять – в обратну сторону пойдемо.

– Почему?

– Турци войну нашему царю объявили. На турецкий хронт, кажут, отправлять теперь уси талоны велено.

Вагон замер в испуге, в изумлении, в любопытстве, в неясности.

Кого-то прорвало:

– Вуде брехать, злыдень поганый!

– Вот-те крест! В газете писано: турци на нас пошли.

К газете тянутся нетерпеливые руки.

Рыжеусый ефрейтор внятно читает манифест Николая, оттиснутый жирным шрифтом на первой странице:

«Предводимый германцами турецкий флот осмелился вероломно напасть на наше Черноморское побережье.

Вместе со всем русским народом мы непреклонно верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой для нее ход событий и откроет России путь к разрешению завещанных ей предками исторических задач на берегах Черного моря…»

Смысл исторических задач ясен: Россия, по мнению царя, должна отхватить Дарданеллы, а может быть, и самый Константинополь…

Вагон гудит в пересудах, в спорах, в ругани, в догадках и предположениях.

Говорю об этом с Граве.

– Слышали? Читали?

– Про турок?

– Да.

– Читал.

– Ну, как реагируешь?

– Никак. Меня это не удивляет ничуть. Надо удивляться только тому, что турки слишком долго не выступали. Турция – исконный враг России.

Станционный колокол бьет к отправлению. Два звонка. Все занимают свои места.

– Куда же едем: вперед или назад? – спрашивает кто-то из угла.

– А бис его батьку знае! Нам все одно: што немцев бить, што турок.

– А где паровоз прицеплен: спереду аль сзаду?

– Спереду.

– Значит, на немцев едем.

– А как же турки?

– Да ну-те к лешему с твоими турками! Вот пристал, лихоманка!

Поезд трогается.

Во всех углах вагона плетутся нити разговора о турках.

* * *

Высадились из вагонов в густую темень осенней ночи и, построившись в колонны по отделениям, двинулись в сторону фронта по укатанному широкому шоссе.

Ночь темная. Дорога незнакомая. Не видно ни зги. Идем совсем не так, как учили в Петербурге. Не даем ногу, не оттягиваем носка. Идем обыкновенным человеческим шагом. Вся премудрость шагистики, за которую драли уши, оказывается здесь ненужной.

Штаб-офицеры едут на лошадях.

Обер-офицеры идут вместе с нами пешком. Разница между нами и ими в том, что они идут налегке, с шашкой и револьвером, а мы тащим винтовки, боевую выкладку и свой багаж. В общей сложности у каждого из нас по тридцать два килограмма. Начальник команды, подполковник Алеутов, командует:

– Песенники, на середину!

– Запевай!

И песня, вылетая из сотен солдатских глоток, играет в свежем похолодевшем воздухе осенней ночи.

– Взвейтесь, соколы, орлами…

Полно горе горевать…

То ли дело…

тянут тенора.

– То-л-ли дело под шатрами…

нажимают басы.

И все вместе подхватывают:

– В поле лагерем стоять.

Под песню, как под музыку, легче идти, даже на явную смерть.

Небо плотно нахлобучило на нас свою черную влажную шапку. Не видно ни одной звездочки.

Темнота поглотила все.

Идем ощупью, точно в бездну опускаемся. Часто падаем. Падающего по евангельскому закону подымаем.

Пушки ухают реже. Через трое суток мы будем в окопах.

Часть вторая

Война. Стоит мне подумать об этом слове, и меня охватывает ужас, как будто мне говорят про колдовство, инквизицию.

Гюи де Мопассан

С наступлением глубокой осени полевая война временно закончилась. Закончились обходы, походы, молодецкие рейсы в тыл противника. Началась война оконная – «борьба за укрепление позиций».

Погода стоит переменная. Сегодня ударит мороз, крепко закует все лужицы и ручьи. Свяжет дыхание. Хрусталем звенит в дубняке лед сбиваемых ветром сосулек. А назавтра хватит сырая оттепель, расквасит и лед, и снежный покров, разводя кругом бездорожье, непролазную липкую грязь.

Угораздило купить в Петербурге легкие «щегольские» сапоги. Казенные я подарил. Сапоги малы, с носками не влезают. Приходится надевать их с тонкими портянками и ночью в окопе выплясывать по очереди все русские сольные танцы.

Окопная война – скучная вещь.

Неприятеля не видно. Но каждую минуту нужно быть наготове.

Расстояние от наших окопов до немецких около ста шагов, местами доходит до пятидесяти.

В десяти шагах от брустверов расположены наши секреты.

В секрете ночью сидит десять человек.

Из секрета в сторону немцев наши гренадеры бросают ручные бомбы.

Ночью по окопам перекатывается беспорядочное эхо ружейной трескотни. Пулеметы и пушки таинственно молчат. Они как тяжеловесы-бойцы в кулачном бою ввязываются в дело только в критические моменты.

Немцы палят по нашим окопам, дабы мы не высовывали за бруствер голов и не напали на них невзначай.

Мы палим в немцев из тех же резонных соображений…

Палим, как и они, безрезультатно, в «белый свет».

На других участках, где расстояние между окопами больше, спокойнее.

Близость друг к другу нервирует обе стороны.

В нашем полку каждая рота выпускает за ночь сотни цинок патронов[4]4

Цинка – триста патронов.

[Закрыть].

Жарко дышит ствол раскаленной винтовки. Нагревается и чадит деревянная накладка. В холодную погоду можно греть на винтовке руки… Затворы, загрязненные налетом газов, отказываются работать. Чтобы открыть затвор, бьем по нему камнями, лопатками, топорами.

Потери от всей этой баталии ничтожны. У нас за ночь выбывают из строя два-три человека из роты.

Это от рикошетных пуль и осколков ручных гранат. У немцев потери, наверное, не больше, чем у нас.

Мои московские однокашники прислали мне посылку. Небольшой ящичек печенья и конфет.

На дне ящичка сюрприз: в листе старой газеты – прокламация.

«Товарищи!

– Уже четыре месяца идет война. Миллионы рабочих и крестьянских рук оторваны от работы…

Уже четыре месяца длится вакханалия человеконенавистничества и злобного национализма.

Буржуазные правительства посредством продажной прессы всеми силами стараются одурачить народные массы, прикрывая истинный смысл войны фразами о борьбе с милитаризмом и национальным гнетом.

Но время идет, и уже нужен злой умысел, чтобы не видеть, что поднятая война, всей тяжестью легшая на плечи трудового народа, ведется не в целях освобождения.

Смешно думать, чтобы царское правительство, угнетающее не один десяток национальностей, поработившее Польшу, Финляндию, чтобы это правительство взяло на себя освобождение других стран.

Истинный смысл войны заключается в борьбе за рынок, в грабеже стран, в стремлении одурачить, разъединить пролетариев всех стран. Из-за барышей, из-за прибыли капиталистов разразилась эта ужасная война.

Династии Бельгии, России, Сербии, Англии, с одной стороны, и династии Германии и Австро-Венгрии – с другой, в круговороте раздуваемого им национализма не упускают своих выгод и прочно чинят свой пошатнувшийся трон.

Народным массам эта война несет гнет и нищету.

В сознании всей гибельности этой войны русская социал-демократия не могла не объявить войны войне и не выступить на борьбу с шовинизмом и с русским царизмом.

И царское правительство начало расправляться с оставшимся верным себе течением.

Расточая сладкие слова по адресу буржуазии Польши, Галиции, своими грязными азефовскими руками оно арестовало всю рабочую социал-демократическую фракцию Государственной думы.

И мы, социал-демократы, оставаясь под прежним знаменем интернационального братства рабочих, призываем демократию России встать против войны, грозной своими последствиями, против царского монархического шовинизма и его софистической защиты русскими либералами.

Нашей задачей в настоящее время должна быть всесторонняя, распространяющаяся и на войска пропаганда социалистических идеалов и необходимости направить штыки не против своих братьев, наемных рабов других стран, а против реакции русского правительства.

Пусть борьба капиталистов… за право большей эксплуатации народов заменится гражданской войной этих народов за свое освобождение.

Да здравствует учредительное собрание!

Да здравствует Демократическая Республика!

Да здравствует РСДРП.

Группа организованных социал-демократов».

* * *

Иногда наши «артисты» дают представление.

Один из солдат изображает генерала, другой самого себя.

Инсценируется урок словесности.

Генерал солдату:

– Ну, вот, солдатик, послали тебя на фронте в разведку. Ты пошел и обнаружил одного неприятельского солдата. Что же ты будешь делать?

Солдат стоит как истукан и, испуганно моргая ресницами, пожирает глазами начальство.

Генерал. Ну??? Али язык отнялся?

Солдат. Так точно, ваше превосходительство.

Генерал. Что «так точно».

Солдат. Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал. Дурак! Что же ты с неприятельским солдатом будешь делать, я тебя спрашиваю?

Солдат. Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал. Да ты подумай хорошенько.

Пауза.

Генерал. Ну, что же с ним делать?

Солдат. Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал. Балда! Нужно забрать его в плен. Понял?

Солдат. Понял, ваше превосходительство.

Генерал. Ну, хорошо. Идешь ты на разведку в следующий раз и встретил целый полк неприятеля. Что бы ты с ним сделал?

Солдат. Забрал бы его в плен, ваше превосходите льство.

Генерал. Дубина! Ты на себя взгляни: ну как же ты один заберешь целый полк? Чучело ты соломенное! Для того чтобы забрать в плен целый полк, его нужно окружить.

Солдат. Так точно, ваше превосходительство.

Генерал. Дурак! Когда встретишь в разведке целый полк, нужно поспешно ретироваться. Понял?

Солдат. Так точно, ваше превосходительство.

Генерал. Ну, а что ты, солдатик, будешь делать, если встретишь в разведке беспризорную корову?

Солдат. Поспешно ретировался бы, ваше превосходительство.

Генерал. Дурак! Зачем тебе от коровы ретироваться?

Солдат. Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал. Корову нужно приколоть штыком, и из нее выйдет хороший суп для солдат. Понял?

Солдат. Так точно, ваше превосходительство.

Генерал. Ну, а ежели бы ты встретил в кустах раненого русского офицера, что бы ты с ним сделал?

Солдат. Я бы его… взял в плен. Поспешно ретировался. Приколол бы его штыком, и из него вышел бы для солдат хороший суп, ваше превосходительство.

Генерал. Дурак. Дурак. Дурак.

Солдат. Так точно, ваше превосходительство…

Не совсем складно, но очень верно по существу.

* * *

Вчера к нам добровольно «перешли в плен» два австрийских поляка. Их допросили в землянке батальонного командира и под конвоем солдата Свиристелкина направили в штаб бригады.

Погода была мерзкая. Свиристелкин пустил обоих пленников в расход.

Я и вольноопределяющийся Воронцов, студент-филолог, сидим в штабе батальонного, просматриваем захваченные у немцев газеты, делая из них выборки, касающиеся фронта.

Кроме нас в землянке командир тринадцатой роты – капитан Розанов, командир четырнадцатой роты – штабс-капитан Дымов, командир пятнадцатой роты – капитан Тер-Петросян и несколько человек младших офицеров.

– Так что при попытке к побегу, вашскородие, – рапортует вошедший Свиристелкин.

Все присутствующие знают, что это явная ложь.

Знает это и Свиристелкин. Он ест бегающими зрачками начальство и, пристукивая слегка каблуками, глупо улыбается.

В землянке тягучее молчание.

Прапорщики скромно укрыли глазки за щетину ресниц, настороженно ждут, что скажут старшие.

Нервный, горячий Тер-Петросян, тяжело дыша, быстро переводит выпуклые луковицы маслистых глаз с батальонного на Свиристелкина и обратно.

Повернувшись к Свиристелкину, батальонный лениво и пренебрежительно цедит:

– Убил?

Свиристелкин, как будто замечтавшийся о чем-то, странно вздрагивает всем телом и, вытянувшись в струнку, прижав к бедру винтовку, бойко строчит:

– Никак нет, вашскородь.

Лед молчания тает. Офицерские рожи расплываются в улыбках.

– Пошел вон, балда! – кричит с легким раздражением батальонный.

Свиристелкин, скрипя каблуками и громыхая прикладом, стремительно скользит в темный зев двери.

– Что делать с этим олухом? – зевая, говорит батальонный.

– Под суд, – глухо роняет штабс-капитан Дымов.

Полковник упирается в Дымова насмешливо-прищуренным взглядом, точно спрашивает: «А вы не шутите?»

И, сводя глаза к переносице, опять ленивенько так и сонно:

– Господа, в самом деле, стоит ли подымать шум из-за двух балбесов? Что такое человек? Ничто. А если он ничего, то и убить его не зазорно, не грешно. А дальше: раз я могу убить одного индивида, следовательно, могу убить и роту, полк, корпус, целую нацию. Не так ли? Жестокость в нашем деле совершенно неизбежна. Это всякий из нас понимает.

В синих клубах табачного дыма плохо видны лица офицеров.

Трудно сказать, как они реагируют на эту оригинальную проповедь.

– Значит, мораль вы отрицаете совершенно? – сквозь сухой хрип и кашель спрашивает Тер-Петросян.

Демоническая улыбка кривит пунцовые губы полковника.

– Мораль, господа, хороша… в мирное время.

– Когда я ставлю себе основной целью истребление наибольшего количества врагов, тут никакой морали не требуется. Все ясно. Вот, господа, если у вас когда-нибудь будет подступать к сердцу жалость, помните: мы убийцы по профессии, но убийство ничего особенного не представляет. Вот почему я просто выгнал вон конвоира, пристрелившего порученных ему военнопленных. Сегодня убиваем мы, завтра убивают нас. В этом нет и не может быть ни принципов, ни морали, ни цели, ни границ. Впрочем, конкретные «цели» и «границы» во всякой войне бывают, но судить об этом уж не нам. Это дело правительств. Мы – солдаты. Технические исполнители.

Наша работа закончена. Мы с Воронцовым, испросив разрешение полковника, покидаем землянку. Хлопает влажный ветер. Небо полощется мокрой тряпкой низко над головой.

Мотаясь впереди меня в ходу сообщения, Воронцов спрашивает:

– Хороша инфузория?

– Это вы насчет батальонного?

– Да.

– Что ж. На своем месте, – рассеянно отвечаю я, преодолевая хаос нахлынувших в землянке мыслей.

– И не глуп ведь, каналья! Правда?

– Ну, пожалуй, большого ума не видно, – возражаю я. – Ему бы в атаманы разбойничьей ватаги. Это в самый раз. В Брянских лесах купцов глушить.

Воронцов возбужденно смеется.

– Правильно! Я тоже согласен.

Мы подходим к своей норе, именуемой землянкой. Кутаясь в шинели, устраиваемся на лежанке, чтобы вздремнуть пару часов.

Воронцов еще раз бормочет:

– А все-таки любопытная инфузория…

Конца его фразы я уже не слышу. Сон уносит меня в сферу иных идей и образов.

Прибыл переведенный из резерва ефрейтор Скоморохов. Он в чем-то проштрафился и за это из третьей линии попал вне очереди в первую.

Рассказывая про условия работы на третьей линии, резко критикует начальство.

– Стоять в резерве – это все равно, что каторгу отбывать. День и ночь роем окопы, ходы, сообщения, лисьи норы. Струмент – плохой, земля – мерзлая. Какая уж тут работа?.. И главное – работа-то эта никому не нужна, никакой от нее пользы. Выдумали генералы эту работу, чтобы, значит, народ мучить.

– Почему вы так думаете?

– Знаю! – упрямо говорит Скоморохов. – Хошь, расскажу я тебе случай? Мотай себе на ус, которого у тебя нет.

Вырыли мы по приказанию начальства в версте от передовой линии окопы. Это «на случай возможного отступления». Чтобы, значит, было местечко, куда приткнуться, если немец попрет вас из первой линии. Хорошо. Наше дело солдатское, подчиненное. Начальство командовает, планы составляет, а мы работаем. Вырыли окопчики что надо. Блиндажа, траверсы, землянки, бойницы – все точно как в аптеке. По шнуркам, по компасам, по вартерпасам отмеряли.

Лесу что извели, камня перетаскали, песку – и не счесть. Тысячи людей работали день и ночь.

Проработали месяц. Кончили. Дело ладно. Ну, думаем, таперчи отдых нам будет, не иначе. Из сил все выбились, хуже каторги.

И что же вы думаете? Приезжают из штаба корпуса окопы эти самые принимать. Осмотрела комиссия окопы, пофыркала носом и говорят: «Не на том месте вырыты, позицию неудобную выбрали. Нужно еще полверсты отступить и рыть снова».

Сказано слово – закон.

И погнали нас в тот же день другие окопы рыть.

А в комиссии кто? Генерал да анженер, да полковник.

Мучают нашего брата, и больше ничего.

Солдаты слушали рассказ Скоморохова с глубоким вниманием, не прерывая ни звуком.

– И сказать ничего нельзя, – продолжает Скоморохов. – Скажи слово поперек, тронь только кого супротив шерсти – в тот же секунд тебя упекут или на первую линию, или в дисциплинарный батальон, или на каторгу.

– Тебя не за это ли к нам прислали? – спрашивает солдат Вахонин.

– А то как же? За это самое, браток. Ты, дескать, чего шебуршишь, прохвост этакий? Не угодно ли тебе на первую линию, под немецкие пули? Вот и пригнали. Мучают нашего брата ни за што, ни про што.

– Да уж известное дело, – хором вздыхают слушатели, расходясь по своим бойницам.

Ротный четырнадцатой штабс-капитан Дымов и фельдфебель Табалюк идут проверять участок.

Дымов, попыхивая толстой сигарой, молча пробирается по узкому окопу.

Фельдфебель по обыкновению брюзжит:

– Кыш по местам, анафимы! Чего табунами собираетесь. Только и норовят сбежать от бойницы да барахолить языками. Это вам не толчок, а окопы, хронт.

Какой-то хлопец, запутавшись в предательски длинных полах шинели, спотыкается о ноги фельдфебеля.

Табалюк отвешивает ему легкого тумака по загривку.

– Ишшо чего выдумаешь, слепая кикимора!

И сердито косит глазом в сторону оторопевшего солдата.

Вслед уходящему фельдфебелю кто-то шипит:

– Кащей бессмертный! И когда только он спит: день и ночь ходит по окопу. А чего старается? Прямо мало-хольный какой-то.

Другой голос свистящим шепотом поясняет.

– Егория на грудь хотит.

– И получит.

– Известное дело. Такие шкуры завсегда получают.

Разрывая густеющую мглу вечера и шумно чуфыркая, летит над окопами лилово-синяя ракета.

Разговоры смолкают.

Стрелки припадают к своим бойницам, лязгают затворами.

Начинается ночная потеха.

Резкая стукотня беспорядочных выстрелов нервными толчками отдается в набухших дремотой мозгах.

* * *

В окопах все наоборот.

Ночь и день поменялись ролями.

Ночью мы бодрствуем, а днем спим.

Первое время чрезвычайно трудно приучить себя к такой простой вещи.

Ночью клонит ко сну, днем трещит голова. Да и трудно заснуть в связывающей тело одежде, в сапогах. Когда неделю не разуваешься – сапоги кажутся стопудовыми гирями, их ненавидишь, как злейшего врага.

А распоясываться, когда противник находится в ста шагах, нельзя.

– Всего можно ожидать, – глубокомысленно изрекает Табалюк. – Ты не смотри, что он молчит. Он, немчура, хитрее черта. Молчит, молчит, да как кинется в атаку, а мы без порток лежим. Тогда как?

Все помешались на неожиданной атаке. Ее ждут с часу на час. И поэтому неделями нельзя ни раздеваться, ни разуваться.

В геометрической прогрессии размножаются вши.

Это настоящий бич окопной войны.

Нет от них спасения.

Некоторые стрелки не обращают на вшей внимания. Вши безмятежно пасутся в них на поверхности шинели и гимнастерки, в бороде, в бровях.

Другие, я в том числе, ежедневно устраивают ловлю и избиение вшей.

Но это не помогает. Чем больше их бьешь, тем больше они плодятся и неистовствуют. Я расчесал все тело.

Днем мы обедаем и пьем чай.

И то и другое готовят в третьей линии.

Суп и кипяток получаем холодными. Суп в открытых солдатских котелках – один на пять человек – несут три километра ходами сообщения. Задевают котелками о стенки окопа – в суп сыплются земля и песок.

Суп от этого становится гуще, но непитательнее. Песок хрустит на зубах и оказывает дурное влияние на работу желудка.

Все страдают запором. Горячей пищи мало, едят всухомятку.

Балагур и весельчак Орлик приписывает запор наличию песка в супе и каше.

Охота на вшей, нытье и разговоры – все это повторяется ежедневно и утомляет своим однообразием.

* * *

Воды из тыла привозят мало.

Берем воду в междуокопной зоне, в ямах, вырытых в болоте.

Но вот уже целую неделю это «водяное» болото держит под обстрелом неприятельский секрет. Он залег в небольшой сопке, в полуверсте от наших окопов и не дает набрать ни одного ведра воды.

За неделю у колодца убиты пять человек, ранены три.

Командир полка отдал лаконический приказ:

– Секрет снять. В плен не брать ни одного. Всех на месте.

…Ходили снимать.

Командовал нами подпоручик Разумов. Операция прошла вполне удачно.

Закололи без выстрела шесть человек. С нашей стороны потерь нет.

На обратном пути Разумов делится со мной впечатлениями.

– Ловкое обделали дельце, а не радует что-то, знаете ли… Мысли дрянные в башку набиваются. Хорошо посылать людей на смерть, сидя где-нибудь в штабе, а вести на смерть даже одно отделение трудно. Двадцать человек вверили тебе свои жизни: веди, но не подводи, черт возьми! Ведь каждому конопатому замухрыжке, наверное, жить хочется.

Вон плетется сзади Семен Квашнин. Смотреть не на что. Фамилия несуразная – не человек, а знак вопроса, но ведь жизнь ему не надоела.

У него обязательно где-нибудь остались жена, дети. Ждут его домой. Вздыхают о нем ежедневно. Молятся за него.

Издали это все не так страшно: вблизи ярче и страшнее.

С завизгом проносится серебряная ракета, вычерчивая над головами замысловатую траекторию.

Вслед за ней – другая, третья. Падая на землю, они шипят, как головешки, и подпрыгивают на невидимых ногах.

– Отделение, ложись! – глухо командует Разумов.

Разорванная шеренга немых фигур падает в липкую грязь, как пырей, подрезанный мощным взмахом косы.

Чья-то мокрая подметка упирается мне в подбородок. Ракетная свистопляска усиливается.

Противник нащупал нас.

Подпоручик Разумов, лежа рядом со мной, шепчет:

– Влипли, кажется, ребятки! Побежим – постреляют, как страусов. Ну, ничего, спокойно… Дальше нужно ползком. Сейчас поползем.

Четко лязгнула стальными челюстями немецкая батарея.

И один за другим, громыхая в бездонную темь, летят злобно ревущие сгустки железа и меди, сгустки человеческого безумия.

Там, где безобидно шипели, догорая и брызгая каскадом красного бисера ракеты, взвился крутящийся столб огня, вырвал огромную воронку земли и поднял ее вверх, чтобы потом развеять во мраке.

Кого-то ожгло. Кто-то призывно крикнул. И в этом выкрике была внезапная щемящая боль и тоска по жизни. Этот вскрик – последний вздох бренного солдатского тела, вздрагивающего в липкой паутине смерти.

– Ползком за мной! – командует Разумов.

Извиваясь змеями, уходим из-под обстрелов в свои окопы.

Первым встречает фельдфебель Табалюк.

– Ну, как, анафемы, все целы?

Подпоручик Разумов мрачно бросает:

– Четверо там остались…

– Немчура, он лютой! – философствует Табалюк. – Его только тронь. Не рад будешь, что связался. Места пустого не оставит. Все вызвездит. Секрет-то хоть сняли все-таки, ай нет?

– Сняли…

– Ну, слава богу! Марш отдыхать в землянку!..

Стряхивая с себя налипшую грязь, заползаем каждый в свое неуютное логово, чтобы забыться на несколько часов в коротком сне.

Пушки противника тарахтят реже, сдержаннее. Снаряды рвутся где-то за второй линией…

Наши батареи не отвечают совсем.

* * *

Кузьма Власов, рядовой четвертого взвода, смастерил себе из кусков фанеры и телефонного кабеля оригинальную балалайку.

И когда стихают надоедливые завывания и клекот пуль, Власов заползает со своим «инструментом» во взводную землянку и, тихо перебирая «звонкие струны», вполголоса напевает вятские частушки – песни своей родины.

В песнях этих, как в зеркале, видна и вятская деревня со всеми ее «внутренностями», и отношение крестьянства к царской службе, к войне.

Ты играй, гармонь моя,

Покуда неразбитая.

Эх, гуляй, головушка,

Покуда незабритая.

Но вот подошло это роковое «бритье», и частушка запечатлела его:

Во приемну завели,

Во станок поставили,

Во станок поставили,

Ремешочком смерили.

Ремешочком смерили

И сказали – приняли.

Из приемной вышел мальчик,

Слезоньки закапали,

Слезоньки закапали,

Мать, отец заплакали.

Думал, думал – не забреют,

Думал – мать не заревет.

Из приемной воротился —

Мать катается, ревет.

И сын, как может, утешает своих взволнованных родителей.

Вы не плачьте, мать, отец,

Нас ведь бреют как овец.

У рекрута остается в деревне зазноба-милая. Нужно дать директиву.

Ох ты, милочка моя,

Ты не задавайся.

Увезут меня в солдаты —

Ты не увлекайся.

Есть у рекрута любимый конь сивка-бурка. Надо и коню сказать на прощание теплое слово.

Покатай-ка, сивушка,

Меня последнюю зимушку.

Тебя, сивку, продадут,

Меня в солдаты отдадут.

Не забывает деревенская частушка и пейзаж: поля, луга, леса и даже улицу.

Ох, забрили мою голову

Во нынешнем году,

По тебе, широка улица,

В последний раз иду.

Когда Власов напевает свои частушки, «земляки» молча, сосредоточенно слушают. Лица у всех становятся грустными и размягченными.

Иногда балалайку у Власова берет офицерский денщик – дородный, красивый парень Чубученко. У него приятный грудной баритон необыкновенно чистого тембра.

Согнувшись на неудобной лежанке в три погибели, Чубученко всегда открывает «концерт» своей любимой:

И шумит и гудэ

Дрыбен дождик идэ.

А хто ж мине, молодую,

Хто до дому доведэ?

Обизвався козак Во зелениим лесу:

«Гуляй, гуляй, дивчинонька,

Я до дому доведу».

Покончив с первой песней, Чубученко начинает другую:

Посадила вражжа баба

На три яйца гусака…

Сама ж выйшла на улицу

Тай вдарила гопака.

И вся землянка разом подхватывает:

Гоп, мои гречаныки.

Гоп, мои милы,

Чего ж, мои гречаныки,

Не скоро поспилы…

И «гудит», ходуном ходит мерзлая, сырая, просмоленная дымом, прокуренная махоркой землянка от лихих сдержанных выкриков, от притоптываний просящих пляски здоровых застоявшихся ног.

Забыты на несколько минут и холод, и голод, и опасности…

* * *

Пятый день сидим без хлеба.

Офицеры пьют кофе с сахаром, крепкий чай, курят английский табак.

Солдаты раскисли совсем. Ходят точно одержимые. Все помыслы упираются в хлеб.

Первые два дня я крепился, храбрился и чувствовал себя сносно. На третий день меня начало «мутить». Вчера и сегодня самочувствие пакостное.

Тошнота, головокружение. В животе временами будто крысы скребут, к сердцу подпирает какая-то тяжесть. Тело утратило упругость и эластичность. Сон прерывистый и тревожный. Температура, кажется, повышенная.

Заключенные в тюрьмах выдерживают голодовки по десять – пятнадцать дней. Но там совсем иное положение. Голодовка в тюрьме – последнее средство борьбы; к ней прибегают лишь в самых исключительных случаях.

У голодающего сознательно и добровольно арестанта есть какая-то цель, есть смысл голодовки.

У нас нет цели. Нет никаких требований. Голодовка наша не имеет смысла. Мы знаем, что вынуждены голодать просто-напросто от нераспорядительности начальства. У нас нет предпосылок для соответствующего подъема духа, для голодного подвижничества, для анабиоза. Голод для нас нестерпим. За четыре дня голодовки окружающие меня люди как-то странно осунулись и постарели на несколько лет.

В эти минуты где-то там, в ярко сверкающем нарядном Петербурге, дамы-патронессы с седыми буклями, почтенные сенаторы, дипломаты, генералы, журналисты и прочая и прочая решают мировые проблемы.

Там, вероятно, водят по карте пухлыми пальцами, спорят о диспозициях и контр-атаках. Решают нашу судьбу…

А нас вот не интересуют ни исход великой кампании, ни диспозиции, ни контратаки – нам есть хочется.

Где-то выпал какой-то маленький винтик сложной бюрократической машины, обслуживающей нас, и обречены мы на тяжкие муки голода.

С Власовым и Чубученко конкурирует по части увеселений публики рядовой Симбо, бывший цирковой клоун. Он знает массу интересных фокусов. Например, выпивает два котелка воды (котелок – восемь чайных стаканов) и затем устраивает «фонтан»: вода из горла выливается обратно.

Взводный завидует клоуну.

– У нас, на Дальнем Востоке, Симбо, с твоей глоткой огромные деньги нажить можно. Я бы от китайцев через границу ханжу носил. Набрал бы в брюхо четвертухи две и смело через таможню – ищи!..

Алиба в гости пошел к куму, выпил полведра – и домой, дома вылил обратно в бутылки и продавай. Чудеса, ребятушки!

Ребятушки бойко смеются и в один голос хвалят емкое клоунское горло.

Власов пытается развенчать талантливого соперника:

– Морока это, братцы, не иначе! Не может брюхо вместить столько воды. Добро бы человек он могутный был. Это гипнотизм, факт! Мне один ученый доктор объяснял. Оптический обман зрения.

Симбо добродушно отшучивается и в сотый раз повторяет свои фокусы.

Когда бьет фонтан, маловеры щупают воду руками, пробуют языком.

– Нет, вода как вода!

– Все натурально!

Иногда взводный пристает к клоуну.

– Слышь, Симбо, научи ты меня этому колдовству, сделай милость! Ничего не пожалею.

Клоун звонко смеется.

– Нельзя, господин взводный. Это природное. Я по заказу сделан.

* * *

В наши окопы пробрался удравший из немецкого плена рядовой Василисков.

Рассказывает о немцах с восторгом.

– Бяда, хорошо живут, черти.

Окопы у них бетонные, как в горницах: чисто, тепло, светло.

Пишша – что тебе в ресторантах.

У каждого солдата своя миска, две тарелки, серебряная ложка, вилка, нож.

Во флягах дорогие вина. Выпьешь один глоток – кровь по жилам так и заиграет. Примуса для варки супа. Чай не пьют вовсе, только один кофий да какаву.

Кофий нальет в стакан, а на дне кусков пять сахару лежит.

Станешь пить какаву с сахаром – боишься, чтоб язык не проглотить.

– Сладко? – спрашивают заинтересованные солдаты.

– Страсть до чего сладко! – восклицает Василисков. И тут же добавляет: – И где нам, супротив немцев сдюжать. Никогда не сдюжать! Солдат у его сыт, обут, одет, вымыт, и думы у солдата хорошие. У нас что? Никакого порядку нету, народ только мают.

– Чего ж ты удрал от хорошей жизни? – шутят солдаты над Василисковым. – Служил бы немецкому царю. Вот дуралей!

Он недоуменно таращит глаза.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?