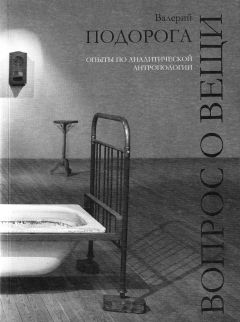

Текст книги "Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии"

Автор книги: Валерий Подорога

Жанр: Философия, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

32

В одном из своих наблюдений М. Мосс описывает силу действия вещи на «примитивное» сознание, это заметки: «Свидетельством особого статуса вещи является то, что она не отделена от духа, который составляет смысл её существования и характер использования. В этом норма понимания примитивным индивидом самого себя – через вещь. Если отнята вещь – ты мёртв, если отнят дух, то ты опять-таки мёртв»69. Человек существует и остаётся достаточно защищённым и автономным, пока окружающие его вещи не составляют смысл его существования, пока он подчиняется табу. Сила магического в традиционных обществах столь велика, что всякая попытка нарушить его и поступить опрометчиво тут же наказывается смертью. Причём смерть приходит к виновному через самовнушение. Нет вины, которая бы могла оспариваться индивидом, и тем более он не в силах ей противостоять. Как только происходит нарушение табу, ничто не может спасти нарушителя, и он постепенно убивает себя тем, что когда-то Киркегор назвал «болезнью к смерти». А это значит, что для «примитивного» индивида характерно отсутствие персонифицированной психической защиты; и защищаться от угроз он может, лишь опираясь на коллективно значимые представления, нормы и ритуалы. Тут нет ни Я, ни тем более современного «страха перед смертью», да, в сущности, и самой смерти как представления о конечности этого Я.

33. Искусство беспалых

С большой долей вероятности можно предположить, что в древних обществах, на самых примитивных стадиях значение табу на прикосновение строго выполнялось. Иногда демонстрация правил допустимого сообществом поведения проводилась с особой жестокостью (вплоть до отрубания фаланг пальцев).

Палеолитическое искусство, возможно, впервые поставило вопрос о воображаемом удвоении мира в эстетической практике. Как обращаться к миру, ближайшему окружению, если это невозможно непосредственно через предистальную и ещё недостаточно развитую чувственность? Не с помощью ли образов, компенсирующих прямой контакт с вещами? Вещи появляются опосредованно именно из этого запрета на прямой контакт-воздействие, уничтожающий вещь. Теперь достаточно образа, чтобы сохранить опосредованную связь с миром, поскольку сам мир становится неисчерпаемым хранилищем вещей. Вот что пишет Б.П. Поршнев в своей знаменитой работе: «Образ из прощупываемого стал вполне обладаемым. Это обход неприкосновенности окружающего мира посредством создания отражённого прикосновенного мира, ибо само создание есть приложение рук и телесных сил, а также имеет целью чужое восприятие. Люди заменяют естественную среду искусственной, не естественной – сферой культуры: производством звуков и телодвижений, зрительных, вкусовых и обонятельных воплощений мнимого, т. е. представляемого»70.

Удвоение (мира) миметично, чтобы его произвести, нужно прекрасно чувствовать жизнь и энергию будущего образа, который должен заместить оригинал. Сцены охоты, прекрасные, потрясающие нас и сегодня своей утончённостью фигуры животных из пещер Франции, Италии, Испании, были бы невозможны без развития подражательной техники. Но это подражание, весьма вероятно, может быть вызвано к жизни первоначальным Ужасом, первобытной пандемией страха. В целях защиты от неё или хотя бы ослабления могла быть выработана эта столь разнообразная человеческая миметическая способность изображения (переживания). Некоторые исследователи палеолитического искусства приходят к выводу, что образ животного должен был компенсировать его насильственную смерть на охоте, и он удваивался на стенах пещеры, словно «спасался», наделяясь качествами своей «второй жизни» – духом.

Руки с недостающими фалангами из пещеры Гаргас

Негативные отпечатки рук с недостающими фалангами в пещере Гаргас (по А. Леруа-Гурану)

Покрытый кальцитом отпечаток на глине детской руки с ампутированным мизинцем в «Китайском павильоне» пещеры Гаргас (прорисовка по муляжу А. Сали). См. книгу А. Столяра «Происхождение изобразительного искусства» (М.: Искусство, 1985. С. 59−63)

Тотемизм как теория сакральной вещи – не отсюда ли наше раболепство перед вещью?

34. Мимесис мёртвого

Произведение искусства, как и «вещь», выводится из соответствующей человеку величины и меры, обретая каждый раз новые ценностные и умопостигаемые измерения. Если под мерой мы продолжаем понимать норму естественно-человеческого, то кукла – событие неестественного в мире естественного. И вместе с тем неотделимого от человеческой авторепрезентации. Кукла – вещь Другого. Конечно, сюжеты двойничества/близнечества имеют необычайно богатую историю, берущую своё начало в древней мифологии, не говоря уже о повторении этой темы в мировой литературе и искусстве.

Уточню: кукла – это оживающая вещь. Любая вещь, которой переданы качества спонтанной оживляемости, становится себе другой, она – уже не прежняя вещь. В вещи должно быть выявлено нечто, что позволит ей вступить в связь с человеком. Эта связь возможна через уподобление, я бы сказал, через удвоение и перераспределение удвоенного качества подобия между мёртвой и живой Природой. В кукле значение имеет её первоначальное подобие, которое проходит путь становления: сначала вещного, затем символического, и наконец, сакрального. Хотя на самом деле порядок следования всегда обратный. К вещному относится момент наделения «первой материи» качествами, её индивидуализация, рубрикация, переложение в перечни и описания, создание и использование орудий; к символическому – установление правил игры со значением, которое придаётся индивидуальным качествам вещей; к сакральному – учреждение границ между ожившей природой и миром человеческого, сакрализация кукольного образа как вестника тех сил, над которыми человек не властен. Единый переход: вещь (орудие) – вещь (игрушка) – вещь (фетиш). Вещь, разделённая по трём степеням бытования: от первой (низшей) к третьей, самой высшей. Все три момента представляют основу кукольного мира, они слиты в кукольном до неразличимости. Если же эту основу принять за единую «вещную» матрицу кукольного мира, то она должна быть активной и действовать непрерывно; как только один из моментов не поддерживает другой, кукла перестаёт быть куклой. Куклы включены в наш мир на правах представительства от имени Другого, куклы – это неисчислимые копии/двойники (чьи оригиналы утрачены)71. Не будем забывать, что кукла первоначально – вещь-орудие, полезная вещь, которая извлекается из окружающего материально-природного фона, обрабатывается, потребляется, наделяется утилитарными, символическими значениями, сакрализуется.

Задумаемся об этом извлечении из фона. Пока вещь находится в собственной среде, она и не вещь, а неопределённая масса признаков самой среды. Но как только мы извлекаем отдельный предмет из множества других, то сразу получаем вещь, т. е. те качества, которыми обладает извлечённый предмет индивидуально и которыми до этого он не обладал. Цветок, извлечённый из цветочной клумбы, это уже этот цветок, а не просто момент вещности, приписываемый клумбе; он получает имя. Другими словами, вещь становится вещью, только обретая индивидуальное имя, имя собственное, а не родо-видовое.

Восприятие куклы (как куклы) – мимесис мёртвого, т. е. оживление. Два процесса идут рука об руку, а временами даже навстречу друг другу: персонификация, «оживление» вещи (анимация/ витализация) и деперсонификация человеческого. Кукла удовлетворяет обоим этим условиям. Один и тот же процесс. Можно, например, сказать, что этот человек похож на куклу или подражает ей, но когда мы говорим, что кукла подражает человеку, то сразу же образуется запретная область, в которую нет доступа, как нет доступа к душам автоматов, мёртвых вещей, к природным явлениям и их «тайнам», – иной мир, мир мёртвых жизней.

35

Гоголевский Плюшкин – вещь, не субъект или персонаж, обладающий душой, он – часть той кучи («большой»), которая включает ближайший к нему хлам, который он собирает и «экономит», но он также и часть той кучи («малой»), которая представляет его самого, но он также и часть и той кучи («сверхмалой»), которая образует отдельную часть его одежды, облика, даже лица; он – часть от любой самой малой и самой большой части той великой Кучи, без которой-то и невозможно описание гоголевского мира. Подобное, став приёмом, вызывает и смех, и страх; смех же, переходящий в страх или сопровождаемый нарастающим чувством страха, и есть жуть, жуткое. Ужас, или стазис жути, – это когда разрыв между куклой и человеком начинает расти, и кукла всё больше наделяется качествами живого, а человеческое качествами мёртвого. Однако возможно и чувство живой радости, когда кукла теряет свою дистанцию по отношению к человеческому восприятию и становится близкой, что обычно характерно для детской игры. Кукла как символ свободной игры, где сняты все запреты, и кукла-тотем, где запреты усилены, и она предстаёт мёртвым двойником, побуждая к поклонению и страху. Конечно, кукла не устраняет эротическое томление и любовь к неизвестному, нечеловеческому, что лежит за границами живого/мёртвого, которые ею охраняются.

36. Unheimliche и жуть

Фрейд пробует обсудить несколько версий происхождения чувства жуткого. Помимо регрессивно-магических и анимистических верований, например, переход от странных совпадений чисел, событий или «происшествий», т. е. повторно являющихся ситуаций, к «навязчивому повторению» уже психопатического толка есть ещё целый пласт явлений жуткого, которые определяются театрально-кукольной репрезентацией. Основной принцип куклы: мёртвое как живое, «оживление мёртвого». Жуть, которая исходит от кукол, сродни страху перед оживающими мертвецами. Фрейд учитывает эту точку зрения: «…сомнение в одушевлённости кажущегося живым существа, и наоборот: не одушевлена ли случайно безжизненная вещь?»72 Мастером жуткого объявляется романтик Е.А. Гофман. Однако заметим, что мёртвое получает здесь совсем иное толкование, оно не просто мёртвое, и даже не мёртвое вовсе, а нечто механико-автоматическое. Пугают, бросают в дрожь и ужас всякого рода автоматы (механические игрушки), которые пытаются повторить живое движение. Иногда трудно понять, чего здесь больше: страха перед механическими устройствами, имитирующими поведение людей, или перед самим мёртвым, ставшим вновь живым благодаря легендарному искусству безумных механиков и оптиков XVIII века. Страх перед тем, что человеческое может быть замещено механическим, – вероятно, это и есть главная причина, вызывающая чувство жути.

И всё-таки в чём же состоит момент жуткого, относимо ли оно к определённому явлению, или разнородные явления совместно вызывают схожий эффект? Объяснение Фрейд находит в комплексе кастрации (который важен для психоаналитической мотивировки бесчисленных примеров жуткого). Впечатление от жуткого сопровождается раздвоением/удвоением Другого, а далее и всё больше, – рассечением, расчленением, раздроблением его единого образа, который начинает преследовать романтическое сознание.

37

Жуть относится прежде не к порядку переживания, а к влечению (шоковое, «внезапное» переживание опасности вторично). Нечто влечёт к себе, нечто загадочное и страшное, то, что мы готовы признать близким, «родным» и даже желаемым. Натаниэль, главный герой «Песочного человека» Гофмана, переходит границу влечения, что оборачивается его гибелью. Вот это мгновение, когда в любимой девушке Олимпии он вдруг обнаруживает бездушный автомат: «…видел он теперь, что смертельно бледное восковое лицо Олимпии лишено глаз, на их месте чернели две впадины: она была безжизненной куклой»73. Мгновение шокирующего узнавания в объекте влечения того, что грозит тебе самому превращением в мёртвое, механическое существо, и является, собственно, жутью.

Злой маг и волшебник Коппола в чём-то близок гоголевским колдунам, но отличается от них автономией зла, которое он причиняет (как заправский эстет-садист и преступник). Одно дело горящие, живые глаза гоголевского портрета, даже если они умножаются в бесконечность, эта обратимость видящего в видимое и обратно, и так без конца, – пугают, не угрожая. Другое, когда множество человеческих глаз, будто действительно вырезанных, превращённых в механические устройства (линзы, очки, подзорные трубы), а потом ставших «органами жизни» для кукол. Фрейд в комментарии к повести Гофмана выглядит убедительным, когда привлекает наше внимание к сдвоенности отцов (Копполы – Коппелиуса), тогда, собственно, и раскрывается подоснова жуткого: влечение (любовь) к отцу далёкому и ужас перед отцом близким, одно замещает другое со всей жестокостью садистской воли.

Поразительно, насколько романтики цепляются за разного рода технические новшества века, за разные приборы, улучшающие зрение (микроскопы, телескопы, подзорные трубы, лорнеты, зеркала, очки и др. приспособления). Два взгляда, один естественный, привносящий в видимое его желаемую характеристику, это просто взгляд, невооружённый, телесный, опирающийся на чувства и эмоции, т. е. на привычные условия зрительной среды. Но вот другой, это уже не взгляд, а некий механический глаз, который замещает естественный. Технически вооружённый глаз, усиленный, дальнозоркий и близкозоркий. Обычный глаз может быть вырван или «вырезан», заменён на механический, он не замечает неживого и мёртвого, ибо сам таков, не замечает того, что «является лишь автоматом», «механической игрушкой». Вырванные/вырезанные глаза (очень похожие на «настоящие») – это наиболее утончённое мастерство имитации, где природное неотличимо от искусственного (механического). Между человеческой плотью и куклой располагаются инструменты-операторы, можно сказать, «преобразователи» зрения. Техника жути универсальна (все эти нагнетания, неузнавания, шоки и задержки), и она крайне миметична, – нужно всё время «вовлекаться», «сопереживать», «перевоплощаться», несмотря на риск попасть в ловушку кошмара или подлинного безумия.

38. Беллмер и его куклы

Похожий взгляд – рассекающий, преобразующий всё живое в мёртвое, механическое, и обратно в «живое» – мы встречаем у специалиста по куклам и мастера жути сюрреалиста Ханса Беллмера74. В его образах мы находим открытую демонстрацию места преступления, жертв и другие следы «жуткой садистской оргии»75. Составная эмоция страха: женско-детское тело (плоть совсем невинная, нетронутая, не оскорблённая), это ведь то, что мы угадываем сразу же. Не просто манекены, а куклы, по-садистски разрушенные какой-то зловещей и беспощадной силой; эта садистская хирургия ближе всего к отрицанию изначального запрета на убийство (или, во всяком случае, его имитации). Что-то округлое, мягкое, доступное, что-то близкое к тому, что Сартр называет плотью, но эта плоть страдает от садистского проникновения, от навязчивого, всё расчленяющего взгляда, неистово преследующего желаемое. Куклы уродуются и расчленяются именно там, где было ещё возможно их чисто кукольное существование, никому не угрожающее. Пункты разрыва похожи на нанесённые по-садистски шрамы. Взгляд садиста продолжает себя в этой кукольной хирургии, он прокладывает нашему невинному взгляду путь к расчленённому и искалеченному объекту, и мы вовлечены в него, мы ещё не садисты (да и не можем стать ими), но всё-таки попадаем в ловушку. Вот что вызывает у нас отвращение, наше непонимание желания Другого (мало сказать, несогласия). Вот тут и срабатывает эффект жути, возникает страх за себя, поскольку благодаря захвату нашего взгляда мы оказались в ловушке чужого.

Куклы Ханса Беллмера

Возможно, что наше восприятие кукол Беллмера напоминает ночной кошмар, когда во сне вдруг и по неизвестным причинам мы получаем роль героя, совершившего тяжкое преступление, о котором ничего не знаем и ничего не помним. Спрашиваем себя: как я мог это сделать, да и почему «я» это сделал? Но что сделал, и что за преступление – на это кошмар не даёт ответа. И ужас от содеянного охватывает тебя, и он подступает всё ближе и ближе, и вот спасение: ты просыпаешься… Жуть – это не то, что мы видим, а то, что скрывается, усиливая наш страх до кошмара. Ведь то, что мы видим: это разбитые, изуродованные куклы-манекены, над ними поработала чья-то садистская фантазия, реализовав себя в каждом разрыве, разрезе, оторванности конечностей и торсов. Это не садизм, который мы наблюдаем в современном кинематографе, это что-то другое. И потом, куклы Беллмера, куклы-механизмы завершили свои преобразования; они разъяты на части таким образом, что невозможно представить себе их начальное состояние целостности, тем более возвратиться к нему.

Но главное всё-таки в той парадоксальной двойственности нашего переживания, что именно куклы-манекены, разорванные, расчленённые, пробитые механизмами, падающие и висящие, стоящие и лежащие, вызывают такое отторжение (вплоть до жути); и именно тем, что их очеловечивает насилие, учинённое над ними, – здесь скрыты точки нашей шоковой идентификации с образами расчленённых и изуродованных человеческих тел. Появляется чувство сожаления и даже боли, но мы продолжаем их рассматривать: как будто и нам нравится быть садистами?

39

Можно исходить в толковании кукол Беллмера из сюрреалистической постфрейдистской эстетики, как это делает Р. Краусс, прибавляя к ней гендерный аспект. Вот что она замечает: «Да и сама кукла в этом сновидном пространстве имеет фаллические черты. То она лишена рук, но зато наделена безграничной “пневматической” способностью вздуваться и набухать, что делает её красноречивым образом эрекции, то составленная из разрозненных членов, часто из двух прикреплённых одна к другой пар ног, она производит впечатление твёрдости, вновь наводящее на ту же самую мысль. Причём в самой парности, которая, коль скоро Беллмер создаёт пару пар, является ещё и умножением, заявляет о себе характерная для сновидца стратегия удвоения. Пытаясь защитить фаллос от грозящей ему опасности, без конца придумывая замещающие его инстанции, сновидец создаёт трансформированный образ того самого, что его страшит»76. А что у Фрейда становится не просто страхом, а изначальным условием любого страха, необъяснимым, но постоянным и острым, внезапным и тупым? Бог ты мой, да это кастрация!! Однако стоит заметить, что куклы Беллмера остаются ещё и просто куклами, изуродованными, «кастрированными» упорным садистическим взглядом, почти лезвием; его можно назвать орудием разделки. Тут мы плавно переводим наше внимание на другой аспект психоаналитической драматургии, более значимый: это самокастрация и её всевозможные свидетельства, что находит своё продолжение в новейшей сюрреалистической практике перформансов само-изувечивания.

Конечно, психоаналитический подтекст объяснения оказывается недостаточным на фоне опыта утончённого насилия, проявляемого сексуальными маньяками в преследовании жертв и их крайне жестокой сексуальной «разделки» женского тела. В любом случае перед нами грубейшая форма овеществления женского тела, до той стадии, когда оно может быть «разобрано» (а точнее, «расчленено») на самые малые фетишистские объекты, да и перестать быть только женским телом.

Пример современного отечественного художника Павленского продолжает традиции политического искусства акционизма 90-х годов (О. Кулик, А. Осмоловский, А. Бренер). Нельзя сказать, что это совпадает с более древними образами поведения юродивого (также политического обличения)77. Главное то, что силу святости художник-акционист приобретает через нейтрализацию телесных потребностей и желаний. Он пытается уничтожить себя ради того, что созданный им образ мог указать на основную цель его искусства – это власть (а точнее, действующий политический режим). Его перформансы, включая самый последний, приведший его в тюрьму Лефортово (ФСБ), все были так или иначе построены на ре-презентации собственного тела, подвергшегося унижению и оскорблению, болевым атакам и самоуродованию. Фактически, сила воздействия – в подвиге прямого высказывания, о котором мечтает почти каждый художник. А это значит, произведение надо делать так, чтобы его вхождение в мир было абсолютно независимым от какого-либо внешнего фактора. Высказывание не воспринимается, его никто не слышит и даже отказывается слышать. Однако художник-акционист ищет место и время для каждого нового высказывания, он готовит его как вызов власти и общественному мнению. Ему нужна максимально большая аудитория. Тонкая грань между политическим действием и искусством, которую растревоженная власть не может уследить и понять, колеблется, и художник оказывается то со стороны искусства (и его никто не слышит), то со стороны политического действия (его «слышат», но «судят/и/приговаривают»). Последующее применение политическим режимом насилия, вплоть до заключения под стражу, оказывается частью самого политического перформанса. Отсюда – относительные удачи, которые сопровождают прежние провокации Павленского: «Шов» (июль 2012), «Туша» (май 2013), «Фиксация» (ноябрь 2013), «Отделение» (октябрь 2014), «Свобода» (февраль 2014), «Угроза» (ноябрь 2015).

Моё тело – не вещь, и быть вещью оно не может по определению. Ведь для этого оно должно быть от меня независимым и полностью автономным. Вот почему речь идёт о некоем испытании. Художник-акционист использует своё тело в качестве инструмента борьбы с властью, он превращает его в объект демонстрации боли и мук. Человеческое страдание имеет непосредственное отношение к Истине. Пожалуй, он констатирует состояние политических свобод в обществе, о котором все осведомлены, и к чему в течение последних десятилетий общество настолько привыкло, что даже отчаянные художественные акции не в силах заставить кого-нибудь изменить что-то. Моё Я – объект на политическом поле игр господства. И объектность моего тела, моего собственного, признана мною настолько, насколько я пытаюсь уклониться от всякой встречи с властью, чтобы избежать возможного контроля, манипуляций и унижений78.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!