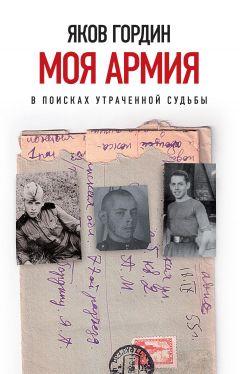

Читать книгу "Моя армия"

Автор книги: Яков Гордин

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Идиллическая картина летних месяцев между окончанием школы и призывом не совсем соответствует действительности. Это – мечтания. Помимо прочего я занимался тригонометрией, чтобы получить аттестат. Кроме того, много времени мы проводили втроем с друзьями – Борей Иовлевым, моим одноклассником, и Юрой Романовым, Бориным соседом.

У Юры были отдельная квартира и пианино, на котором он лихо играл. Разговоры были сугубо философические. С удивлением вспоминаю, что мы всерьез обсуждали «Что делать?» Чернышевского и, в частности, опыт Рахметова.

В апреле 1955 года Юра прислал мне стихотворение, посвященное этому замечательному лету. Оно называлось «Трое в лодке. По мотивам „Ариона“».

Было трое на челне:

Ницше, Цфасман, Пифагор –

Были счастливы вполне,

Не бывало драк и ссор…

Но поднялся страшный шторм,

Ветер мрачно завывал,

Не блюдя приличья норм,

Налетел девятый вал.

Развалился утлый челн,

И поплыли с этих пор

На «авось» по воле волн

Ницше, Цфасман, Пифагор…

Обо мне было сказано: «Ницше сгиб в пастях акул. За неделю или две…»

Цфасман – это, разумеется, музыкальный Юра, Пифагор – знаток математики Боря.

Боря поступил в медицинский институт, Юра, который был на год меня моложе, – в какое-то училище. «Я теперь металлист», – писал он мне. (Через несколько лет он таки попал в армию и отслужил в железнодорожных войсках.)

«В пастях акул» я не «сгиб», но первые недели мне было тошно, как и явствует из цитированного письма.

Письмо это было написано через неделю после прибытия в полк, но уже 8 декабря 1954 года я писал: «Не беспокойтесь – я снова на коне. Первые дни было довольно тоскливо, кроме того, я немного испортил в конце дороги желудок, и вот меня, пардон, прослабило двумя идиотскими письмами: 1-м и 2-м. Никогда себе не прощу, что позволил себе раскиснуть. (Фи, что за стиль – два слова „себе“ в одной фразе!) Не принимайте этот скулеж во внимание».

Тон писем постепенно стал спокойный и информативно-деловой.

В том же письме от 12 декабря: «Бабушка, милая, не беспокойся за своего внука, он здоров, как табун лошадей. И опасность замерзнуть ему не грозит. Он обмундирован, как положено солдату, а уж на учении в самый страшный холод жарко, как после бани. Приходится много и быстро двигаться, и не налегке, а с оружием, лопаткой, противогазом и т. д. Да и вообще никаких „жутких“ морозов здесь нет, я ведь живу на берегу океана. Ниже –30° не бывает… Очень мало теперь времени. Занимаемся строго по расписанию. Так называемого „личного времени“ в день остается час, и за этот час надо успеть и подворотничок постирать и подшить, и сапоги начистить, и пуговицы надраить, да мало ли что надо… Я вот пишу, а сержант играет на гармони „Клен кудрявый, клен кудрявый, лист резной…“ Резной-то он, может, и резной, а писать мешает».

Бабушка волновалась, что я буду конфликтовать с начальством. «А что касается моих „обычных капризов“, то, бабушка, дорогая, должен тебе сообщить, что тот, кто служит в стрелковом полку „особого назначения“, очень быстро учится прятать все свои капризы в самый дальний карман».

Да, капризничать не приходилось.

21. XI.1954: «Я продолжаю трудиться на различных амплуа. Сбылась моя заветная мечта – и грузчиком я тоже поработал. Грузили лес на лесопилку, разгружали тракторы. Здесь у сосен интересная кора – темно-малинового цвета. А в лесу я так и не побывал еще. Не приходится пока. Но по этому самому лесу мне еще придется побегать и поползать с полной выкладкой – 32 кг. Надо признаться, что Арсеньев путешествовал по этой самой тайге в более комфортабельных условиях. Когда нам разрешат посылки (ведь по тому адресу, который я вам пишу, могут дойти только письма, а другого нам пока не говорят), вы пришлете мне его книги».

Относительно выкладки в 32 кг – ее в полном виде испробовать не пришлось. Но когда начались тактические занятия, то груза на нас было навешано достаточно – оружие (у меня сперва был СКС – самозарядный карабин Симонова, очень легкий, килограмма четыре; потом, как увидим, мне достался РПД – ручной пулемет Дегтярева, штука громоздкая, 9 кг с полным диском), саперная лопатка, две гранаты, два подсумка, противогаз (на случай атомной войны, очевидно). До 32 кг, конечно, далеко, но весило все это порядочно и очень мешало бегать и ползать. Надо иметь в виду, что наши тактические занятия в сопках проходили по колено в снегу, а то и выше, что тоже не облегчало движение.

Закаляли нас не только утренний бег и изнурительные ежедневные штурмы сопок, но и погода, постепенно становившаяся все суровей.

Был период, когда приуныли даже самые крепкие ребята. Однажды вечером, после особенно изнурительного дня и ночной разгрузки, несколько ребят-молдаван обсуждали, долго ли мы выдержим. Один из них сказал, кивнув в мою сторону: «Этот загнется первым». Я сделал вид, что не слышал, и подумал про себя: «Как же. Жди…». Низкий поклон Джеку Лондону. Я верил, что пройду путь Смока Белью, городского интеллигента, ставшего неутомимым золотоискателем.

22. XII.1954. «Я жив, здоров, как и прежде. Но погода здесь помаленьку сходит с ума. Причем помешательство весьма буйное. Уже два дня на улице буран. Ледяной воздух и паршивый ветер. Городок стоит на сопках, и ветер чувствует себя здесь как дома. У него очень противный голос. Он не просто завывает, но как-то странно стучит, хлопает, грохочет. Мы уже второй день не высовываем носы из казармы. Полевые занятия прекращены. Но завтра, должно быть, несмотря на погоду, они возобновятся. На то мы и солдаты. В казарме тепло – натопили все печи. А на дворе противно до крайности. Ветер кружит редкий острый снег. Ходить по улице не совсем удобно – скользко немилосердно, а тут тебя еще рвет, мнет, гнет… Что ж, однако, мы ведь не на курорте. Холода эти и ветры навряд ли долго продолжатся. Но пока прохладно. Хлеб за время пути от кухни до казармы – метров 300 – промерзает насквозь. Это, однако, не мешает есть его с большим аппетитом. Вообще аппетит у меня превосходный – частые прогулки на очень свежем воздухе и некоторая затрата физических сил этому способствуют».

Тут надо объяснить ситуацию с кухней и казармой. Как я уже упомянул, городок наш был еще не достроен. В частности, не было столовой. Клуб для комсомольских собраний был, а столовой не было. Рядом с кухней были сколочены неимоверной длины деревянные столы – каждый с расчетом на взвод: от 30 до 40 человек. Весь ноябрь мы завтракали, обедали и ужинали на улице. С середины ноября начались морозы, пока еще небольшие. Но их вполне хватало, чтобы еда мгновенно остывала.

С какого-то момента к нам стало поступать продовольствие из Китая. Рис, свинина. Будучи в наряде на кухне, я видел замороженные свиные туши с клеймом из иероглифов. Все, чем нас кормили, было предельно жирным. И рисовая каша, ставшая постоянным блюдом, с кусками китайской свинины, успевала застыть, пока мы торопливо хлебали щи или борщ, сдобренный той же свининой.

С декабря, когда ударили настоящие морозы, мы стали питаться в казармах, в учебных классах. Еду дневальные приносили с кухни в бачках, а хлеб и масло путешествовали по морозу, и, соответственно, успевали замерзнуть.

С Китаем нас связывало еще одно приятное обстоятельство. В отличие от обычного армейского меню, когда компот полагался только по воскресеньям, мы получали компот из изюма каждый обед. Изюм, насколько помню его упаковки, тоже был китайский. Все это происходило до ХХ съезда с антисталинским докладом Хрущева, и с Китаем мы были «братья навек»…

Постепенно я вживался в этот новый для меня и совершенно неожиданный мир, отнюдь не похожий на тот, который я себе представлял.

Я жил, так сказать, в двух измерениях. Новый мир становился неизбежной реальностью и заставлял трезво смотреть на себя вчерашнего. Об открытке, которую написал перед прибытием в часть и которую уже цитировал, 19 ноября 1954 года я отозвался так: «Она до краев полна щенячье-петушиным оптимизмом. Вообще тех качеств: щенячества и петушества, что ли, во мне немного было. Грешен. Но уж теперь и следа не будет. Но учтите, когда я писал вам о переоценке ценностей, речь шла не о моих взглядах, а лишь о неумении ценить материальные блага». То есть ницшеанец остался ницшеанцем.

Родители, весьма скептически относившиеся к моим философическим установкам, теперь старались поддерживать это «брутальное» самовосприятие.

«„Сильная личность“ – пишешь ты, мама. На недостаток силы не жалуюсь, но до идеала еще далеко. (Или время „смеющихся львов“ еще не пришло, или „человек на коне“, увы, проехал мимо, не коснувшись моего плеча клинком меча своего двуручного, обоюдоострого, как сказал бы д’Аннунцио.)».

Я учился ценить те «материальные блага», которые предоставляла новая жизнь. Особенно воскресные дни.

16. I.1955. «Воскресенье. Свободное время, как не написать… Пишу в классе. В казарме у каждого взвода (а их четыре) свой класс, где взвод занимается, кушает, отдыхает. Сейчас здесь полно народу. Двое играют на баянах, командир 1-го отделения сержант Каштанов, симпатичный парень очень солидного роста, развлекается двадцатикилограммовой гирей. Сержанты зовут его между собой „Малюткой“».

Особенностью роты была ее многонациональность. Основу составляли два землячества – западные украинцы и молдаване. Почему-то они между собой не ладили. И это было единственным серьезным фактором межнационального напряжения. Были казахи, узбеки. Несколько евреев из Львова и Ленинграда. Было несколько ребят из Сибири. Антисемитизм фактически не ощущался, за исключением напряженного высокомерного отношения некоторых украинцев из Львова к своим же землякам евреям. На ленинградцев это не распространялось. Для сибиряков еврей вообще был фигурой экзотической.

В один из первых дней после сформирования роты одному из этих сибирских ребят было поручено составить список солдат по национальностям. Он, соответственно, подошел ко мне. «Ты кто по нации?» – «Еврей». – «Да брось ты! Я же серьезно…» Не без труда я его убедил, что я тоже серьезно. Как я догадываюсь, относительно межнациональных отношений в полку существовали вполне определенные инструкции, которым должны были неукоснительно следовать сержанты. Я помню характерный эпизод. В нашем взводе был львовчанин с подходящей фамилией Львовский. Персонаж не очень симпатичный – вне зависимости от его национальности. Зачем-то он стал передразнивать вполне симпатичного парня, который слегка заикался. Тот обиделся, сообщил Львовскому, что он «жидовская морда», и предложил выйти поговорить. Львовский не то чтобы пожаловался командиру отделения, но обратился к нему, как к третейскому судье, – надо ему идти драться или нет? Не забыл он и данную ему характеристику. Это был, конечно, не лучший маневр, который популярности Львовскому не прибавил. Реакция сержанта была предсказуема. Все трое наших командиров отделения собрали вокруг себя свидетелей и участников инцидента, и помкомвзвода Каштанов, двухметровый «малютка», произнес железным голосом формулу, которая, безусловно, была твердо рекомендована для подобных случаев: «Вам завтра вместе в бой идти! А вы…» Эту формулу я слышал каждый раз, когда возникали любые трения, имеющие национальный оттенок…

Казарменный быт становился жизнью.

Воскресный обед: «Густейший перловый суп, мясной причем, пшенная каша, жирная, с кусками свиного сала. Компот и хлеб. Обед недурной, сытный».

7. XII.1955. «Новый год на носу. В школе каникулы – самое распрекрасное время. Михаил (Мой брат учился в 7-м „Б“ классе. – Я. Г.) строит планы развлечений, не так ли? У меня в это время тоже будет развлечений достаточно. Что ж, каждый развлекается по-своему. Михаил будет развлекаться, посещая кино, Эрмитаж, читая книги. У меня иные развлечения. А именно:

1. Утренняя зарядка – бег в гимнастерках, сапогах, упражнения на свежем воздухе. (Когда наступила настоящая зима, мы стали бегать по утрам уже не в шинелях на нижнюю рубашку, а в гимнастерках без шинелей. – Я. Г.)

Второе развлечение – строевая подготовка два часа в день, хождение строевым шагом, повороты, развороты и т. д.

Третье развлечение – тактические занятия, штурм сопок, атаки, ползанье по-пластунски, перебежки.

Кроме этого занятия в классах. Ну, это ерунда, это не сложно. Политзанятия, изучение оружия – это особой трудности не представляет. И вообще жить можно. Ничего страшного нет и не предвидится. Оружие новое, засекреченное. Все, что о нем говорится на занятиях, записывать запрещается, только на память».

В полку, как я впоследствии выяснил – не только в учебном батальоне, был культ оружия. Во время тактических занятий, когда мы бегали и ползали в тайге по глубокому снегу, оружие основательно отсыревало. После тактических занятий следовал обед, а затем обязательный часовой сон. После чего наступал черед оружия. Его разбирали на специальных столах, чистили, смазывали. Для того чтобы можно было проникнуть в любые закоулки механизма, мы вырезали разной формы – весьма причудливой – палочки-инструменты. Классический вариант – разборка-сборка оружия на скорость. Перед вечерней поверкой приходил командир роты, капитан, – мне он очень нравился, – и выборочно проверял состояние оружия. Рота стояла в строю и с замиранием сердца ждала результатов проверки – не дай бог, капитан обнаружит какое-нибудь пятнышко в стволе…

Таких случаев не помню. Чистили на совесть.

Чтобы понятие «оружие» не было абстрактным, конкретизирую.

На вооружении отделения были – ручной пулемет Дегтярева (первый номер – стрелок-наводчик, второй номер), стрелок-наводчик носил кроме самого пулемета два диска, второй номер – стрелок-карабинер, еще два диска. Пулемет весил 9 кг со снаряженным диском.

В отделении было два автоматчика. АК – автомат Калашникова. Если память не изменяет, один из автоматчиков таскал еще и примитивный гранатомет. Остальные были вооружены СКС – самозарядными карабинами Симонова. Численность отделения точно не помню, врать не буду, – до 10 человек, считая сержанта.

22. XII.1954. «У нас скоро будут двухдневные полевые учения. Будем жить в собственноручно вырытых блиндажах. Погуляем на славу».

Учения были. Никаких блиндажей в мерзлоте мы вырыть, естественно, не могли. Ночевали в снегу у костров. Правда, экипированы были по-новому – телогрейки и ватные штаны, валенки.

9. I.1955. «Обучаемся рукопашному бою. Тактические занятия становятся интереснее, с разведками, предполагаемыми атомными взрывами и т. д. Но значительно более трудными. Много беготни».

Вот тут нам и объяснили, что в случае атомной войны ноги будут играть первостепенную роль…

Холод нас донимал основательно. Особенно во время строевых занятий на плацу, открытом всем ветрам – особенно сырому ветру с Охотского моря. А строевые занятия проводились в шинелях и сапогах. Вот тут-то ребята и обмораживали себе физиономии.

Меня до поры Бог миловал. Но – до поры.

В декабре мы стали регулярно ходить на стрельбище, которое располагалось в тайге – километров 7–8 от расположения части. Как правило, это были марш-броски.

26. XII.1954. «Во время одной из длительных прогулок по тайге я слегка подморозил себе нос. Было довольно морозно, но главное – сильнейший ветер, а это отвратительная штука. Я потом отогревал нос на костре, но это не совсем помогло. Вернулись в казарму, он, подлец, припух и покрылся отвратительной коркой. (Корка была, как сейчас помню, черная. – Я. Г.) „Ну, – говорили мне, – быть тебе без носа“. Это меня не особенно обрадовало. Возможность уподобиться милейшему Панглосу не слишком меня вдохновляла. Пошел в санчасть. Смазали нос какой-то мазью и наложили повязку, которую я на другой день выкинул: она меня чересчур уродовала и не давала сморкаться. Прошла неделя, и вместе с ней прошли и все мои обморожения. Нос на месте – нормальный и розовый… А с носом я дешево отделался. В тот раз многие обморозили руки: во время стрельбы приходится нажимать спуск карабина голой рукой – рукавица толста. Но когда я уезжал, папа сунул мне в карман свои перчатки, они у меня сохранились, и в них я и стрелял».

Как нам и обещали, обучение наше проходило весьма интенсивно. Жизнь стала настолько плотной, что я пропустил свой день рождения и вспомнил о нем только через три дня. О чем с изумлением написал домой.

Насколько эта интенсивность была результативна в смысле профессиональном – вопрос другой. Стреляли мы мало. Насколько навыки, полученные на тактических занятиях и батальонных учениях, пригодились бы в реальности – не знаю. Теоретически нас обучали командовать стрелковым отделением в бою. Но умения скомандовать: «Короткими перебежками, справа, слева по одному – марш!» явно недостаточно. Из рассказов наших сержантов, окончивших эту же полковую школу, особого разнообразия в обучении не предвиделось.

Тактические занятия – особенно в зимних условиях – вырабатывали физическую выносливость. Что да, то да.

Правда, я не могу судить о качестве обучения с полной ответственностью, так как курса не кончил. Об этом речь впереди.

Но две вещи я успел усвоить по-настоящему: обращение с оружием и строевую подготовку. Во всяком случае, когда мне пришлось значительно позже обучать этому искусству – строевой подготовке – взвод новобранцев, то никаких сложностей у меня не возникало.

Что до оружия, то столь плотное, ответственное и подробное общение с ним сформировало особые, почти личные взаимоотношения с этим убийственным железом. И когда через несколько лет во время работы на Крайнем Севере мне снова пришлось постоянно иметь дело с оружием – в частности, с охотничьим карабином (в то время это был, собственно, боевой кавалерийский карабин, укороченная трехлинейка), то я сразу же ощутил знакомое чувство родства…

Одно обстоятельство осложняло мне жизнь психологически – у меня не было не только друзей, но даже приятелей. Ровные отношения со всеми.

Среди нашей национальной пестроты были славные ребята, несколько десятиклассников из Львова и Сталинграда. Некоторые ребята, непонятно как попавшие в полковую школу. Один парень из глухой сибирской деревни с трудом писал и читал. Более того, он совершенно не представлял себе историю ХХ века – о более ранних временах я не говорю. Для него Октябрьская революция была совершенно неизвестным сюжетом. Меня прикрепили к нему, чтобы я хотя бы приблизительно познакомил его с основными событиями нашего времени.

Не было никого, с кем мне хотелось бы сойтись. С кем можно было бы поговорить. Армейская дружба – явление в своем роде замечательное – в моей судьбе состоялась, но позже и в другом полку.

Одиночество компенсировалось воспоминаниями главным образом о том культурном мире, который был мне так близок и дорог в прежней жизни. Как я уже писал, я жил в двух мирах. И когда случайно попадался человек, с которым можно было поговорить о том мире, – это было необыкновенной удачей.

9. I.1955. «В городке много самого разнообразного народа. Есть люди с высшим образованием. Я познакомился в одно из воскресений с занятным парнем, казахом, педагогом. Он окончил филологический факультет пединститута, три года преподавал в старших классах, а теперь попал в армию. Неглупый, симпатичный человек. Вместе с ним служат здесь его ученики. Он не в нашей роте, и мы встречались пару раз по воскресеньям где-нибудь у магазина. Поболтали немного. Побеседовали о вещах здесь довольно неуместных – о романтизме, эстетизме. Окрестные заборы и лиственницы навряд ли слышали раньше что-либо подобное. Он сказал, что из меня выйдет хороший литератор, он, мол, окончил институт и не знает всего, что я знаю. Вот как. Литературой мы через три годика еще подзаймемся».

Все, что напоминало о другом мире, вызывало сильное и, как правило, нерадостное чувство.

19. XI.1954. «Сейчас шел по снегу, вернее, по камням, облитым льдом и слегка снегом припорошенным, из казармы в клуб, на столбе радио – программа передач на завтра, хабаровская радиосеть. Концерты, концерты, имена Грига, Сен-Санса и даже, очень неожиданно, Рихарда Штрауса. Это показалось мне таким странно-далеким среди этих сопок и казарм, что стало как-то не по себе. И правда, подумайте, друзья, – Роллан, Франс, музыка, все это осталось за 12 тысяч км позади и ушло на три года вперед. В казарме у нас нет радио, но я подписался на „Известия“ и буду в курсе политических событий. Будем надеяться, что не совсем приятная возможность отупеть мне не грозит. Будем надеяться, что для меня останутся и Вольтер, и Лермонтов, и Цвейг, и Достоевский. Кстати о последнем. Я перечел „Леди Макбет Мценского уезда“, и пришло мне в голову, что этот сюжет больше подошел бы Достоевскому. И дело тут в стиле. Стиль Лескова часто, а в частности в „Леди Макбет“, какой-то прибауточный, и это не дает ему возможности использовать до конца возможности сюжета».

Не будем строго судить эти литературоведческие экзерсисы восемнадцатилетнего стрелка-карабинера…

Листая свои письма теперь, я поражаюсь: когда же я – он! – умудрялся столько читать при нашем железном распорядке? Книги я брал в ротной библиотеке. Не знаю, когда и как успели ее собрать, но книги там были вовсе недурные. И какие-то возможности для чтения я изыскивал. Главным образом, конечно, по воскресеньям.

25. XI.1954. «Читал Лескова, и, по совести говоря, не все мне понравилось. В последних вещах не хватает компактности, они какие-то расплывчатые. А еще почитываю помаленьку Брандеса. Я ведь захватил с собой „Гейне и Берне“. Хорошо, толково. Не думал Георг Брандес, в каких условиях и при каких обстоятельствах будут читаться его книги. А написано прекрасно. Образец ясного и сильного критического стиля. Это вам не сумасшедший Айхенвальд с его истерическими этюдами.

Ох, моя тумбочка с книгами, мне ее сильно недостает».

Современный читатель, особенно немолодой, в какой-то степени осведомленный о библиотечных нравах советской эпохи, задает себе вопрос – откуда молодой всезнайка брал все эти книги? Как ему в руки попали Ницше и Георг Брандес?

Мне чрезвычайно повезло. Мой отец, сотрудничавший с издательствами, базирующимися, в частности, в Доме книги, был читателем библиотеки Гослита, переименованного позже в «Художественную литературу». Это была одна из тех библиотек, в которые сразу после революции свозили конфискованные библиотеки, как частные, так и принадлежавшие закрытым большевиками культурным учреждениям. Соответственно, там были редчайшие книги. (Таким же образом была составлена уникальная библиотека ленинградского Союза писателей, теперь пропавшая.) И я брал книги на отцовский абонемент. Библиотекарши мне симпатизировали, и я получал все, что хотел. Включая полное собрание сочинений Ницше. Оттуда же д’Аннунцио и Пшибышевский. Брал я там Гамсуна, Стриндберга, Штирнера, Ибсена и т. д.

Но был у меня еще один важнейший источник.

10. II.1955. «Вы уже, наверно, выпотрошили мою тумбочку и видели, что там были книги по истории литературы, музыки, по психологии, биологии, физиологии, эстетике, философии. В основном я читал все. Но, увы, занимаясь одновременно таким количеством наук, фундаментальных знаний не получишь, и я остался дилетантом во всех этих областях. Погоня за многими зайцами. Вообще, я чувствую родство со многими книжными героями. Это, должно быть, оттого, что во мне самом много книжного, от книги. Не знаю, хорошо это или плохо. Пожалуй, хорошо».

Оставим на совести стрелка-карабинера утверждение, что он прочитал, а не просмотрел все эти книги. Но источником этих сокровищ – а там были редкие книги, в том числе изъятые из библиотек после ареста или опалы авторов, – был огромный книжный шкаф, стоявший в коридоре коммунальной квартиры возле двери в наши комнаты. Это была библиотека одного из старших братьев моего отца, дяди Владимира, арестованного в тридцатые годы и пропавшего без вести. Он был активным участником антисталинской оппозиции, человеком безусловного литературного таланта и широчайшей начитанности. Книги в этом шкафу стояли в два ряда, и я осваивал его содержимое не один год.

Что до музыки, то тут я имел редкую удачу пользоваться библиотекой известного актера Владимира Алексеевича Таскина (он был одним из премьеров «Нового театра», переименованного в пятидесятые годы в Театр им. Ленсовета), друга моих родителей и, смею сказать, моего старшего друга. Он был сыном пианиста, аккомпаниатора Шаляпина, и сам прекрасный пианист. У него был уникальный подбор книг по истории музыки. Он, в частности, дал мне прочитать автобиографию Вагнера и привил интерес к его музыке.

От него же я получил автобиографии Джона Стюарта Милля, поразившего меня тем, что чуть ли не в четыре года по настоянию отца, известного философа, изучал латынь и Герберта Спенсера. Это было особенно интересно – ведь Мартин Иден был последователем Спенсера. Обе автобиографии были в некотором роде интеллектуальными «романами карьеры» и весьма стимулировали мое воображение и честолюбие.

С музыкой дело обстояло неважно – два баяна и гармонь, на которых недурно играли наши сержанты в редкое свободное время, не совсем удовлетворяли мои меломанские привычки.

Хотя бывали и светлые моменты.

10. XII.1955. «У нас в казарме теперь поставили радио. Иногда удается послушать неплохие, а иногда совсем хорошие вещи. Слышал недавно „Венецианскую ночь“, „Песню певца за сценой“. А как-то передавали концерт какого-то пианиста. В программе Дебюсси. Моцарт. Моцарт поразительно хорош, нежен, но на меня большее впечатление произвели, да и всегда производили стремительные пассажи „Садов под дождем“. А еще лучше Вагнер. Я бы сейчас дорого дал, чтобы послушать увертюру к „Моряку-скитальцу“. Он мне ближе, чем Моцарт с его нежностью. Все-таки по натуре своей я не сентиментален. Отвык. Да. А Моцарт напоминает мне Тургенева в музыке. О Тургеневе один из героев Горького сказал: „Тургенев – кондитер. У него не искусство, а пирожное. Настоящее искусство не сладко, оно всегда с горчинкой“. Доля истины здесь есть. И изрядная».

Дело в данном случае не в том, насколько прав персонаж Горького. Просто юному меломану и книжнику, чтобы чувствовать себя настоящим солдатом, органично существующим в новой среде, необходимо было культивировать именно суровость, брутальность. Это был естественный для него – через культуру – способ психологического выживания…

При этом жестко структурированный быт, в который он теперь был встроен, провоцировал тягу к внутренней упорядоченности.

Тоже 10 февраля. «Занятная вещь. Читая Самгина, я снова почувствовал, что между нами есть нечто общее. Например, возьмем такой отрывок: „Самгин не впервые представлял, как в него извне механически вторгается множество острых равноценных мыслей. Они противоречивы, и необходимо отделить от них те, которые наиболее удобны ему. Но когда он пробовал привести в порядок то, что слышал и читал, создавая круг мнений, который служил бы ему щитом против насилия умников и в то же время с достаточной яркостью подчеркивал бы его личность, – это ему не удавалось. Он чувствовал, что в нем кружится медленный вихрь различных мнений, идей, теорий… Его уже страшило это ощущение самого себя как пустоты, в которой непрерывно кипят слова и мысли, кипят, но не согревают. Он даже спрашивал себя: „Ведь не глуп же я?“

Хотите, смейтесь. Но мне это знакомо. Разумеется, кроме „насилия умников“. Я тоже еще не успел создать из всего того, что я знаю, четкий круг мнений, который бы с достаточной яркостью подчеркивал мою личность. Я читал много и слишком быстро, не успевая приводить в систему ранее приобретенные знания».

Да, с книгами было лучше, чем с музыкой.

Воскресный день 16.I.1955. «Отдыхали сегодня после обеда полтора часа. Спать я не спал, а читал Толстого. До обеда прочитал „Хаджи-Мурата“. Превосходно. Такая умная простота, что просто завидно. На отдыхе прочел „За что?“. Это уже не то. Вообще в последних его „толстовских“ произведениях меняется стиль. Становится проще, суше, фразы короче… Завтра опять в сопки. „Вперед, ура!“ […] В Эрмитаж хочется сходить, но, к сожалению, далековато, за воскресенье, пожалуй, не успеть».

6. II.1955. «Я кончил Синклера „Между двух миров“. Хорошо. Очень. Ланни Бэдд – занятная фигура, не знаю, правда, насколько жизненная. Но меня она заинтересовала – у нас есть кое-что общее.

Книга, без сомнения, умная, но есть одна фраза, которая, увы, кажется мне сильно сомнительной. Речь идет о книге Гитлера „Моя борьба“. Синклер говорит: „Гитлер заимствовал свои фантазии из вагнеровской версии мифа о Зигфриде, а также у Ницше, который, как известно, сошел с ума, и у Хьюстона Стюарта Чемберлена, которому и сходить-то не с чего было“. Насчет умственных способностей Чемберлена Синклер осведомлен лучше меня, поэтому сия сторона вопроса дискуссии не подлежит. Но он, по-видимому, не имеет ни малейшего представления о „вагнеровской версии мифа о Зигфриде“. Таковая версия действительно существовала. Вагнер сам писал либретто „Зигфрида“, как, впрочем, либретто всех своих опер. Однако эта опера была написана в эпоху европейских революций 30-го года. Молодой Вагнер в это время находился под влиянием весьма радикальных идей, он принимал участие в революции вплоть до ломки мебели в правительственных учреждениях. Он раздавал листовки солдатам. Его искали, заочно приговорили к расстрелу. Он был вынужден бежать в Швейцарию. О „Зигфриде“ он писал: „Это революционная опера. А сам Зигфрид – тип социалиста-искупителя, пришедшего на землю, чтобы освободить людей от власти денег“. И маловероятно, чтобы социалист-искупитель мог послужить прототипом гитлеровского „арийца“. Вот вам „вагнеровская версия мифа о Зигфриде“. Навряд ли она вдохновляла фашистов».

Стрелок-наводчик ручного пулемета – в феврале 1955 года я уже сменил должность и род оружия – судит, конечно же, весьма поверхностно. В системе демагогии национал-социалистов этот «социалист-искупитель» был вполне уместен. Но опять-таки не будем слишком строги к девятнадцатилетнему – уже – поклоннику Вагнера, который на память цитирует текст вагнеровских воспоминаний. Вагнер и его музыка были частью мира, контрастного казарменному миру в/ч 01106, а потому хотелось их защитить.

Далее: «Что касается Ницше, то здесь мое мнение вам известно. Синклер, как и многие другие, прибегает к очень некрасивому приему – „который, как известно, сошел с ума“. В этом Ницше упрекают все его противники. Но это же смешно, наконец. Кант сошел с ума, Клейст сошел с ума, Гоголь сошел с ума. Да мало ли крупных людей кончало безумием. Это же не их вина. Почему никто не упрекает человека в том, что он заболел раком? Недавно мне попался в руки кусок „Клима Самгина“, несколько десятков страниц, вырванных из книги. (Подозреваю, что книга пошла на самокрутки, поскольку махорку нам выдавали, а бумагу – нет. – Я. Г.) Жаль, что не вся книга. И знаете, что мне показалось? Что Горький несколько идеализирует своих дам. Возьмите женские образы в „Самгине“. Бог ты мой, какие сложности! Эта сумасшедшая Лидия, которая попросту бесится, окружена ореолом каких-то исканий духовного порядка, хотя дело значительно проще. Нехаева, еле-еле душа в теле, как говорится, а сколько философии. Тут вам и Метерлинк, и Сведенборг, и все, что угодно. А Марина? Что может быть проще? Попросту, как говорил Толстой, „глупая говядина“. А тоже, оказывается, натура! И руководительница секты хлыстов, и черт знает что. Вообще старик склонен был к идеализации».

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!