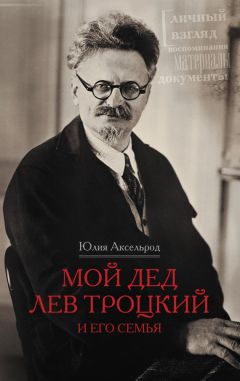

Текст книги "Мой дед Лев Троцкий и его семья"

Автор книги: Юлия Аксельрод

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

По книге «Л.Д. Троцкий. Архив в 9 томах». Т. 2 «Телеграммы, 1928 г.» (редактор-составитель Ю.Г. Фельштинский)

В этом томе, наряду с массой разного рода корреспонденций, помещено много телеграмм от родных, друзей и соратников. Время – январь – май 1928 года. Все спрашивают о здоровье ссыльных, друзья и соратники поздравляют с Днем Красной армии и с 1 мая. Сережа и Аня сообщают о высылке вещей и лекарств. Сережа спрашивает, какие русские журналы выписать. Лева телеграфирует Ане: «Мечтаю о встрече» и просит выслать хинин. Аня телеграфирует, что забронировала место в поезде и для няни (видимо, хотела взять с собой сына – двухлетнего Леву-Люлика, но после получения отпуска без сохранения содержания приехала одна). В телеграмме от 20 марта (в тот же день, когда Нина написала последнее письмо отцу) Зина сообщает ЛД адрес Мана Невельсона[74]74

н е в ельсон Ман Самсонович (7—1937), в 1927 г. исключен из партии, сослан, впоследствии расстрелян.

[Закрыть], сосланного мужа Нины.

Сообщение Ани о выезде Сергея 27 апреля к родителям. Сообщение Ани о ее незаконном увольнении с работы: отпуск сорван. С 12 мая восстановлена, отпуск с 25 мая на полтора месяца без сохранения содержания. 21 мая – несколько телеграмм, в которых говорится о безнадежном состоянии Нины.

По книге Л. Троцкого «Письма из ссылки», 1928

Документы взяты Ю. Фельштинским из архива Троцкого, хранящегося в библиотеке Гарвардского университета. Это даже не письма, а какие-то трактаты о русской революции, где чаще всего встречается слово «термидор».

Это рассуждения о грядущих революциях в Китае и в Индии, а также полемика с различными товарищами. Из интернетовского варианта этой книги я попыталась выбрать редкие сведения о его (и моих) близких.

В Алма-Ате перебои с хлебом и мукой, нет лекарств от свирепствующей там малярии, которой заболела Наталья, а потом и сам ЛД. Везде и всюду очереди. На лето они переехали в горы, где климат лучше, чем в городе. ЛД с Натальей и Левой, а потом и с приехавшим на летние каникулы Сергеем ездят на рыбалку и охоту, ночуют в казахских юртах и привозят оттуда вшей, но рыбалка и охота обычно удачные: поймали 7 пудов рыбы, подстрелили 14 уток. Как я поняла, охота и рыбная ловля – не только развлечение и спорт, но и необходимый приварок к их скудному рациону.

«…Мы ждали Сережу из Москвы в начале апреля, он задержался из-за экзаменов и выехал только 28 апреля, но сегодня, 8 мая, его еще нет. Лева выехал его разыскивать. Сергей оставил собаку [Алу] в Москве на квартире невестки [жены брата Ани], которая пишет отчаянные письма, не зная, что делать с собакой…»

«…Младший сын живет здесь около месяца, сегодня ждем также и невестку, которая собирается провести здесь свой отпуск. Из Москвы очень тяжелые вести о здоровье дочери [Нины]. Скоротечная чахотка, помочь невозможно, у нее двое малюток»[75]75

Малютки – 7-летний Лева (его судьба оказалась трагичной, см. ниже отрывок из очерка Л. Либова) и 3-летняя Волина (ее судьба прослеживается только до 1935 г.). (Примеч. авт.)

[Закрыть].

«Из больницы дочь написала мне 20 марта письмо о том, что она хочет «ликвидировать» свою болезнь, чтобы вернуться к работе. Температура у нее была 38°.

Если бы я получил это письмо своевременно, я бы телеграфировал ей и друзьям, чтобы она не покидала больницы… но ее письмо получил только 3 июня[76]76

В другом месте письма сказано, что письмо от Нины получено

1 июня. Нина была еще жива, когда ЛД писал это письмо. (Примеч. авт.)

[Закрыть], оно было в пути 73 дня»[77]77

ЛД был убежден (и, вероятно, небезосновательно), что письмо умирающей задержали намеренно. Но вот 76 лет спустя, в 2006 г., в связи с выходом в свет книги «Милая моя Ресничка» я отправила из Иерусалима в Петербург срочное заказное письмо стоимостью около 20 долларов. Письмо было доставлено адресату лишь через 12 дней. Все мои жалобы в Иерусалимское городское почтовое отделение были напрасны. (Примеч. авт.)

[Закрыть].

«Старшая дочь Зина, ей 27 лет, тоже «температурит» вот уже 2–3 года, я очень хочу заполучить ее сюда, но сейчас она ухаживает за сестрой. Обе дочери, конечно, исключены из партии и сняты с работы, хотя старшая заведовала раньше в Крыму партшколой.

Младший сын живет с нами свыше месяца, невестка (жена старшего сына) прибыла из Москвы свыше недели тому назад, так что семья наша очень возросла».

Все это в письме ЛД, датированном 2 июня 1928 года

Поскольку Сережа приехал на летние каникулы, а Аня в отпуск, можно предположить, что 9 июня (день смерти Нины) они были еще в Алма-Ате.

После июня я не нашла больше в письмах ЛД никаких сведений о родных. Мелькнуло, правда, сообщение, что новая охотничья собака по кличке Форд своенравна, и ЛД с грустью поминает Алу, которая осталась в Москве, как я понимаю, оттого, что собиралась ощениться.

Из книги Л.Д. Троцкого «Моя жизнь»

[1928]

9 июня умерла в Москве дочь моя и горячая единомышленница Нина. Ей было 26 лет. Муж ее был арестован незадолго до моей высылки. Она продолжала оппозиционную работу, пока не слегла. У нее открылась скоротечная чахотка и унесла ее в несколько недель. Письмо ее ко мне из больницы шло 73 дня и пришло уже после ее смерти[78]78

Это написано в 1930 г., через два года после смерти Нины. (Примеч. авт.)

[Закрыть].

Из книги Н. Седовой и В. Сержа «Жизнь и смерть Льва Троцкого»

Нина, младшая дочь ЛД от первой жены, умерла от туберкулеза в Москве[79]79

Нина – первая из четырех детей ЛД, безвременно ушедшая в мир иной. Ссылка ЛД и М. Невельсона, безусловно, ускорили ее кончину. Но она умерла естественной смертью. Смерти второй дочери и двух сыновей были более трагичны. (Примеч. авт.)

[Закрыть]. Она написала нам, что ее состояние стало критическим, но ОГПУ хранило ее письмо 75 дней, чтобы дать время молодой 26-ти летней женщине умереть до того, как ее отец мог просить разрешение увидеть ее в последний раз. Нина оставила двоих детей. Ее муж, Ман Невельсон, был в ссылке или тюрьме, где показал необычайную смелость: его бесстрашное открытое письмо Сталину передавалось из рук в руки… Никто ничего не слышал после этого о нем.

Раковский прислал мне 16 июня телеграмму: «Вчера получил твое письмо о тяжелой болезни Нины. Телеграфировал Александре Георгиевне (жена Раковского) в Москву. Сегодня из газет узнал, что Нина окончила свой короткий жизненный и революционный путь. Целиком с тобой, дорогой друг, очень тяжело, что непреодолимое расстояние разделяет нас. Обнимаю много раз и крепко. Христиан».

Через две недели прибыло письмо Раковского: «Дорогой друг, мне страшно больно за Ниночку, за тебя, за всех вас. Ты давно несешь тяжелый крест революционера-марксиста, но теперь впервые испытываешь беспредельное горе отца. От всей души с тобой, скорблю, что так далеко от тебя…

Тебе, наверно, рассказывал Сережа, каким абсурдным мерам подвергнуты были твои друзья после того, как так нелепо поступили с тобой в Москве. Я явился на квартиру полчаса спустя после твоего отъезда. В гостиной группа товарищей, больше женщин, среди них Муралов[80]80

Муралов Н.И. (1877–1937) – революционер, государственный и военный деятель СССР.

[Закрыть]. «Кто здесь гражданин Раковский?» – услышал я голос.

«Это я, что вам угодно?» – «Следуйте за мной!» Меня отводят через коридор в маленькую комнату. Перед дверью комнаты мне было велено поднять «руки вверх». После ощупывания моих карманов меня арестовали. Освободили в пять часов. Муралова, которого подвергли той же процедуре после меня, задержали до поздней ночи…»

Я писал Раковскому 14 июля:

«…Мы ждали сюда в течение июля приезда Зинушки (старшей дочери). Но, увы, от этого пришлось отказаться. Гетье потребовал категорически, чтобы она немедленно поместилась в санаторий для туберкулезных. Процесс у нее уже давно, а уход за Нинушкой в течение тех трех месяцев, когда Нинушка была врачами приговорена к смерти, сильно надломил ее здоровье…»

Из письма Л.Д. в ЦК ВКП(б) и Президиум исполкома коминтерна (опубликовано в книге «Моя жизнь»)

«Два ближайших сотрудника моих со времени гражданской войны, тт. Сермукс и Познанский, решившиеся добровольно сопровождать меня в место ссылки, были немедленно по приезде арестованы, заточены с уголовными в подвал, затем высланы в отдаленные углы севера. От безнадежно заболевшей дочери, которую вы исключили из партии и удалили с работы, письмо ко мне шло из московской больницы 73 дня, так что ответ мой уже не застал ее в живых[81]81

Эта версия наиболее близка к действительности. Почему у ЛД такая разница в информации о смерти Нины, мы можем только догадываться. В книге Д.А. Волкогонова написано: «Оставшись без какой-либо серьезной помощи, 26-летняя Нина умерла 9 июня 1928 года. Троцкий узнал об этом только через 73 дня!» У Волкогонова я нашла много неточностей. (Примеч. авт.)

[Закрыть]. Письмо о тяжком заболевании второй дочери, также исключенной вами из партии и удаленной с работы, было месяц тому назад доставлено мне из Москвы на 43-й день. Телеграфные запросы о здоровье чаще всего не доходят по назначению. В таком же и еще худшем положении находятся тысячи безукоризненных большевиков-ленинцев, заслуги которых перед Октябрьской революцией и международным пролетариатом неизменно превосходят заслуги тех, которые их заточили или сослали».

[1929]

Московский посланец ГПУ Волынский оставался все время в Алма-Ата, ожидая инструкций. 20 января он явился ко мне в сопровождении многочисленных вооруженных агентов ГПУ, занявших входы и выходы, и предъявил мне нижеследующую выписку из протокола ГПУ от 18 января 1929 г. «Слушали: Дело гражданина Троцкого, Льва Давидовича, по ст. 58/10 Уголовного Кодекса по обвинению в контрреволюционной деятельности, выразившейся в организации нелегальной антисоветской партии, деятельность которой за последнее время направлена к провоцированию антисоветских выступлений и к подготовке вооруженной борьбы против советской власти. Постановили: Гражданина Троцкого, Льва Давыдовича, – выслать из пределов СССР».

Когда от меня потребовали позже расписки в ознакомлении с этим постановлением, я написал: «Преступное по существу и беззаконное по форме постановление ГПУ мне объявлено 20 января 1929 г. Троцкий». <…>

22-го на рассвете мы уселись с женой, сыном и конвоем в автобус, который по гладко укатанной снежной дороге довез нас до горного перевала Курдай. На перевале были снежные заносы, сильно мело. Могучий трактор, который должен был пробуксировать нас через Курдай, сам увяз по горло в сугробах вместе с семью автомобилями, которые тащил. Во время заносов на перевале замерзло семь человек и немалое число лошадей. Пришлось перегружаться в дровни. Свыше семи часов понадобилось, чтоб оставить позади около 30 километров. Вдоль занесенного снегом пути разбросано много саней с поднятыми вверх оглоблями, много груза для строящейся туркестаносибирской дороги, много баков с керосином, занесенных снегом. Люди и лошади укрылись от метелей в ближайших киргизских зимовках. За перевалом – снова автомобиль, а в Пишпеке – вагон железной дороги. Идущие навстречу московские газеты свидетельствуют о подготовке общественного мнения к высылке руководителей оппозиции за границу. В районе Актюбинска нас встречает сообщение по прямому проводу, что местом высылки назначен Константинополь. Я требую свидания с двумя московскими членами семьи, вторым сыном и невесткой. Их доставляют на станцию Ряжск, где они подпадают под общий режим с нами. Новый представитель ГПУ Буланов убеждает меня в преимуществах Константинополя. Я категорически от них отказываюсь. Переговоры Буланова по прямому проводу с Москвой. Там предвидели все, кроме препятствий, возникших из моего отказа ехать добровольно за границу. Сбитый с направления, поезд наш вяло передвигается по пути, затем останавливается на глухой ветке подле мертвого полустанка и замирает там меж двух полос мелколесья. Так проходит день за днем. Число консервных жестянок вокруг поезда растет…

Паровоз с вагоном ежедневно уходит на крупную станцию за обедом и газетами. В вагоне у нас грипп. Мы перечитываем Анатоля Франса и курс русской истории Ключевского. Я впервые знакомлюсь с Истрати[82]82

Истра т и Панаит (1884–1935) – румынский писатель.

[Закрыть]. Мороз достигает 38° по Реомюру, наш паровоз прогуливается по рельсам, чтоб не застыть… Так проходит 12 дней и 12 ночей.

8 февраля Буланов заявляет: несмотря на все настояние со стороны Москвы, немецкое правительство категорически отказалось допустить вас в Германию; мне дан окончательный приказ доставить вас в Константинополь. «Но я добровольно не поеду и заявлю об этом на турецкой границе». – «Это не изменит дела, вы все равно будете доставлены в Турцию». – «Значит, у вас сделка с турецкой полицией о принудительном вселении меня в Турцию?» Уклончивый жест: мы только исполнители.

После 12 суток стоянки вагон приходит в движение. Наш маленький поезд возрастает, так как возрастает конвой. Из вагона мы не имеем возможности выходить во все время пути, начиная с Пишпека. Едем теперь на всех парах на юг. Останавливаемся только на мелких станциях, чтоб набрать воды и топлива. Эти крайние меры предосторожности вызваны памятью о московской демонстрации по поводу моей высылки в январе 1928 г. Газеты в пути приносят нам отголоски новой большой кампании против «троцкистов».

…Для отправки из Одессы назначен пароход «Калинин». Но он замерз во льдах. Все усилия ледоколов оказались тщетны. Москва стояла у телеграфного провода и торопила. Срочно развели пары на пароходе «Ильич». В Одессу наш поезд прибыл 10-го ночью. Я глядел через окно на знакомые места: в этом городе я провел семь лет своей ученической жизни. Наш вагон подали к самому пароходу. Стоял лютый мороз. Несмотря на глубокую ночь, пристань была оцеплена агентами и войсками ГПУ. Здесь предстояло проститься с младшим сыном и невесткой, разделявшими наше заточение в течение двух последних недель.

Из книги Н. Седова и В. Сержа «Жизнь и смерть Льва Троцкого»

Сергей и Аня решили остаться. Они любили Россию и особенно Москву. Сергей к тому же хотел завершить учебу в технологическом вузе. Мы не могли настаивать, чтобы они уехали с нами.

Мы глядели в окно вагона на предназначенный для нас пароход и вспоминали другой пароход, который тоже отвозил нас не по назначению. Это было в марте 1917 г., под Галифаксом, когда британские военные моряки на глазах многочисленных пассажиров снесли меня на руках с норвежского парохода «Христианиафиорд». Мы находились тогда в том же семейном составе, только все были моложе на 12 лет.

«Ильич» без груза и без пассажиров отчалил около часа ночи.

Из книги Д. А. Волкогонова «Троцкий. Политический портрет». Кн. 1

10 февраля Троцкого доставили в Одессу. Здесь состоялось прощание с младшим сыном и невесткой. Навсегда. Больше они никогда не увидят друг друга.

…Ящики с бумагами Троцкого на пароход загружены, чемоданы в каюту занесены, все документы выправлены. За окном вагона – мрак зимней одесской ночи. Поверх заношенного свитера Троцкий надел старенькое пальто, взял в руки баул с наиболее ценными вещами, еще раз обнял Сергея и невестку и пошел впереди Натальи Ивановны и Льва к выходу. Сквозь темень необычно морозной ночи виднелись редкие огни Одессы, с которой у него так много было связано. Держа за руку жену, Троцкий поднялся на борт судна, успев прочесть на борту в свете тусклого фонаря его название: «Ильич». Усмехнувшись, изгнанник мог подумать: тот, кто спит вечным сном в Мавзолее на Красной площади, не мог и предположить, что система, которую они так страстно и яростно создавали, не останавливаясь ни перед чем, уже через десятилетие начнет пожирать своих вождей.

Оглянувшись, Троцкий увидел лишь плотно оцепленный военными причал. Сергея и его жены[83]83

ЛД в «Моей жизни» называет Аню невесткой. Кажется, он нигде не называет ее по имени. В «Письмах из ссылки» ЛД уточняет, что невестка – жена старшего сына, который уехал с ними. Наталья, описывая те же события, называет Аню по имени. Волкогонов читал «Мою жизнь», но, вероятно, не читал книгу Н. Седовой и В. Сержа (книга на русском языке не издавалась), а потому решил, что Сережа приехал с женой. Сережа к этому времени, по-видимому, женат еще не был. (Примеч. авт.)

[Закрыть] уже не было – их сразу же удалили.

Из книги Б. Рунина «Мое окружение»[84]84

Этот отрывок из мемуаров Рунина выпадает из жанра семейной саги, но является выразительным памятником эпохи.

[Закрыть]

Поздняя осень в начале тридцатых годов. Мне едва исполнилось двадцать лет. Я работаю техником в крупнейшей проектной организации той поры. Вместе с моим начальником и наставником во многих чисто человеческих делах архитектором 3. (через десять лет он бесславно погибнет в ополчении) мы вдвоем отправляемся в длительную командировку в Кузбасс, точнее, в город Сталинск, где только что пустили один из гигантов первой пятилетки – металлургический комбинат. Нам предстоит выбрать площадку для еще одного крупного завода в том же регионе.

З. – прославленный специалист в своей области. Он недавно вернулся из Детройта, где провел почти год, перенимая американский опыт промышленного строительства. Я польщен тем, что из нашей бригады опытных проектировщиков он в качестве спутника выбрал меня, в сущности еще молокососа и неуча. И вообще я преисполнен уважения к самому себе, ибо отныне причастен к делу большой государственной важности. Возложенная на меня ответственная миссия вселяет в мою душу подлинный энтузиазм. Я горжусь тем, что живу в эпоху величайших преобразований, в которых будет доля и моего участия.

Мы едем четверо суток в купе первой категории международного вагона. Я читаю Андре Жида, размышляю, строю планы на будущее, радуюсь предстоящему знакомству с Сибирью. В стране начинается новая жизнь…

Через месяц я возвращаюсь в Москву, потрясенный величием Сибири и совершенно раздавленный открывшейся мне там социальной реальностью. И я по сей день благодарен судьбе за то, что она предъявила мне тогда истинный лик эпохи – без всяких словесных прикрас и политических прельщений. На одном мимолетном примере я убедился, что во имя великой цели мы прибегаем к чудовищным средствам, что мы строим светлое будущее на крови, на страданиях, на истреблении людей… Словом, мне было тогда вещее предупреждение…

В тот памятный день мы с самого утра мотались на тарантасе вдоль реки Томь, оценивая на глаз открывающийся ландшафт с точки зрения его промышленной пригодности, и заехали в какие-то малообжитые места. Там нас и застала неожиданно налетевшая пурга, которая мгновенно скрыла из глаз все возможные ориентиры, так что мы сразу сбились с дороги и стали плутать вслепую. Между тем уже смеркалось, а когда пурга так же внезапно прекратилась и нам открылось морозное звездное небо, выяснилось, что кругом нет никаких признаков жилья. Ни огонька. По счастью, свободно пущенная лошадка наша вскоре сама обнаружила какую-то проселочную дорогу, которая в конце концов привела нас к большому бревенчатому сооружению. За ним виднелось еще несколько строений, а дальше угадывались отблески множества огней, будто где-то там, в низине, почему-то остановилось факельное шествие.

При входе в дом нам преградил путь часовой с винтовкой. Вызванный им начальник при свете фонарика проверил наши документы и пусть не очень охотно, но все же пропустил нас внутрь, разрешив посидеть у печки и погреться, пока не взойдет луна.

Мы оказались в каком-то едва освещенном канцелярском помещении, совершенно безлюдном, если не считать человека в телогрейке, топившего печь. На наши вопросы – куда это нас занесло, что за контора тут находится, откуда там огни – он почему-то прямо не отвечал, предпочитая делать вид, будто налаживает ради нас еще одну керосиновую лампу. Только убедившись, что впустивший нас начальник скрылся где-то в глубине дома, истопник вдруг перестал мычать что-то нечленораздельное и не без упрека в голосе сказал:

– А вы что, правда не знаете, где находитесь?.. Выйдите покурить и постарайтесь податься чуток вправо. Сами все и поймете.

Заинтригованный его намеками, я минут через пятнадцать вышел на крыльцо, закурил сам и угостил папиросой вахтера, после чего стал прохаживаться перед домом туда-сюда, понемногу забирая направо.

Вскоре глаза мои привыкли к темноте, и я различил невдалеке высокую изгородь из густо натянутой между столбами колючей проволоки. Когда я приблизился к ней, мне открылась картина, которую я и сейчас, по прошествии почти шести десятков лет, словно продолжаю видеть воочию.

Там, за колючей проволокой, расстилалась огромная, уходящая куда-то далеко в темноту заснеженная котловина. На дне ее там и сям горели десятки, нет, пожалуй, сотни костров, и вокруг каждого из них копошились люди. Судя по силуэтам, там были и мужчины, и женщины, и дети. Некоторые, сидя на корточках, что-то варили на огне, некоторые бесцельно топтались туда-сюда, видимо стараясь согреться, некоторые лежали прямо на снегу. И то, что оттуда, из низины, совершенно не доносились голоса, и то, что взошедшая только что луна постепенно высветила уходящую в далекую перспективу череду сторожевых вышек, и то, что эта чудовищная пантомима сопровождалась величавым покоем в природе и девственным запахом первого снега, – все это превращало происходящее у меня перед глазами в некое почти мистическое знамение. Я, со своей тогдашней юношеской готовностью к жизни, к добру, к свету, вдруг стал невольным соглядатаем державного, буднично творимого злодейства, еще какого-то неотлаженного, наспех импровизированного, но уже упрямо нацеленного в будущее.

И то, что я с тех пор неизменно ношу в себе это видение, ставшее для меня как бы символом режима, несомненно, помогло мне уберечься от многих коварных иллюзий, на каждом шагу подстерегавших моих современников и особенно коллег по литературе. Этот локальный, почти художественный образ насилия, творимого государством над своими подданными, помог мне впоследствии не вступить в партию даже на фронте. Он помог мне не участвовать во множестве верноподданнических акций, в минувшие годы почти обязательных для литератора.

Советская власть предстала тогда передо мной во всей своей эпической жестокости, и это зрелище стало для меня откровением на всю жизнь и на каждый день. Быть может, именно благодаря ему я в своих критических писаниях находил в себе силы не называть черное белым, не цитировать Сталина и его преемников и не пользоваться подлым словосочетанием «соцреализм», даже когда и то, и другое, и третье становилось непреложным условием прохождения моих писаний в печать…

Ошеломленный увиденным, я вернулся в дом к своему спутнику. Тот внимательно слушал человека в телогрейке, оказавшегося его земляком.

– Мы все тут курские, – рассказывал он. – Раскулачили нас, как только хлеб убрали. Но пока везли в эшелонах, пока со станции сюда гнали, зима и настала… Мне-то повезло, у меня среднее образование, вот в конторе к печке и к лампам керосиновым определили. А там, – показал он в сторону оврага, – народ мрет почем зря… Лагерь-то новый, построить еще ничего не успели…

Заночевать на лагерной вахте нам не разрешили. Вскоре мы опять погрузились в свой тарантас и, разузнав дорогу, двинулись в путь.

Не могу сказать, что до поездки в Кузбасс моя политическая сознательность покоилась на нуле.

Кое в чем я к тому времени уже разбирался благодаря дружбе с одним из своих старших сослуживцев. Это был художник нашей архитектурной бригады по фамилии Глан-Глобус. Его судьба и некоторые размышления, которыми он делился со мной, заставили меня впервые усомниться в справедливости и гуманности нашего строя.

И все же если говорить о моем политическом прозрении, то должен заметить, что своим подлинным университетом «марксизма-ленинизма» я считаю свою поездку в Кузбасс. Народная беда впервые предстала тогда передо мной во всей своей наглядности. А потом пошло. Потом трагизм современной истории заглянул и в мой дом. Потом тридцать седьмой год взялся за мое политическое просвещение ударными темпами.

Когда я оказался в «писательской роте», мне сначала мнилось, что грозящая советскому государству реальная опасность поражения в войне сведет до минимума его репрессивные вожделения. Но уже в августе один из наших товарищей-литераторов был вызван из строя в особый отдел, и больше его никто никогда не видел. Нет, природа этой власти неизменна на всех этапах.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?