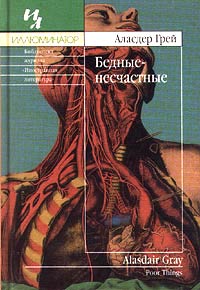

Текст книги "Бедные-несчастные"

Автор книги: Аласдер Грей

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

6. Мечта Бакстера

Бакстер вновь подошел ко мне, сел на свое место и взглянул мне в глаза – губы сжаты, брови подняты. Кажется, я покраснел. Во всяком случае, по всему лицу у меня разлился жар. Он сказал ровным тоном:

– Напряги свою память, Свичнет. С виду я безобразен, но припомнишь ли ты, чтобы я хоть раз совершил безобразный поступок?

Помолчав, я угрюмо спросил:

– А Мопси и Флопси?

Его, похоже, слегка задело, и после паузы он задумчиво заговорил, словно беседуя с самим собой:

– Сэр Колин, его няни и собаки уделяли мне больше внимания, чем получает подавляющая часть вновь прибывших в наш мир; но мне хотелось еще большего. Я мечтал об удивительной незнакомке – женщине, какой я никогда еще не встречал и какую мог только вообразить, – подруге, которая нуждалась бы во мне так же сильно, как я в ней, и восхищалась бы мной так же горячо, как я ею. Разумеется, для большинства юных созданий это желание удовлетворяет мать, хотя богатые семейства часто нанимают служанку, исполняющую роль матери. Я не испытывал особенно большой привязанности к тем, кто ходил за мной, возможно потому, что их было слишком много. С самого рождения я был крупным, сильным ребенком, и мне смутно вспоминается, что кормили, умывали и одевали меня, пока я не научился делать это сам, по крайней мере три взрослые няни. Может быть, их было и больше – ведь они, наверно, работали посменно. Возможно, я приписываю детству томление более поздних лет, но я не могу вспомнить ни единого дня, когда я не ощущал внутри меня пустоту в форме женской фигуры – пустоту, что жаждала быть заполненной кем-то диковинней и прекрасней, чем все домашние. Томление усилилось с приходом половой зрелости, которая нагрянула с катастрофической внезапностью. Голос мой, увы, так и не сломался – до нынешнего дня у меня осталось меццо-сопрано, – но однажды утром я проснулся с напряженным мужским органом и отяжелевшими яичками, что составляет бремя нашего пола.

– И тут, как ты мне рассказывал, твой отец объяснил тебе, в чем женская анатомия отличается от мужской, и предложил свести тебя со здоровой особью в рабочем состоянии. Упустил ты свой шанс, Бакстер.

– Как у тебя со слухом, Свичнет? Мне что, дважды все повторять? Мне нужно было восторгаться женщиной, которой нужен был бы я и которая восторгалась бы мной. Могу перевести на язык физиологии. Семяизвержение лишь тогда может дать мне удовлетворение, когда оно сопровождается длительным возбуждением высших нервных центров, воздействие которых на железы внутренней секреции меняет состав крови не на несколько судорожных мгновений, а на множество звонких дней. Женщина моих грез возбуждала меня именно так. Я нашел ее изображение в «Шекспировских историях» Лэма, которые, должно быть, оставил у нас один из пациентов сэра Колина, – это была единственная ненаучная книга в нашем доме. Офелия сидела подле своего брата, довольно пресного субъекта, несмотря на свирепую маленькую бородку. Он что-то ей говорил, но она только притворялась, что слушает, а сама завороженно вглядывалась во что-то чудесное за пределами картинки, и мне хотелось, чтобы это был я. Выражение ее лица волновало меня больше, чем прелестное тело в свободно ниспадающем фиолетовом платье – ведь я полагал, что о телах знаю все. Это выражение волновало меня больше, чем само ее прелестное лицо, ибо мне приходилось уже видеть женщин с красивыми лицами; когда они приближались ко мне, их лица застывали, бледнели или краснели и отворачивались, чтобы не видеть меня вовсе. Офелия же смотрела на меня с изумленным обожанием, потому что видела во мне внутреннего человека – благороднейшего, величайшего врача на свете, которым я хотел стать, который в силах спасти ее жизнь и жизни миллионов. Я прочел мрачное повествование, в котором она была единственной истинно любящей человеческой душой. Но мне было очевидно, что история эта описывает эпидемическое распространение мозговой лихорадки, которая, подобно брюшному тифу, была, вероятно, вызвана просачиванием трупных ядов дворцового кладбища в систему водоснабжения Эльсинора. Неприметно начавшись среди дозорных на крепостных стенах, инфекция поразила принца, короля, первого министра и придворных, вызвав у них галлюцинации, глоссолалию и паранойю, ввергнув их в пучину болезненной подозрительности и преступных позывов. Я воображал, как являюсь во дворец в первом акте трагедии, облеченный всей властью инспектора санитарной службы. Главные переносчики заразы (Клавдий, Полоний и явно неизлечимый Гамлет) были бы изолированы в отдельных палатах. Благодаря чистой питьевой воде, современному водопроводу и эффективной канализации дела в датском королевстве вскоре поправились бы, и Офелия, увидев, как этот неотесанный шотландский лекарь указывает ее народу путь к чистому и здоровому будущему, была бы бессильна таить свою любовь.

– Мечты, подобные этим, Свичнет, ускоряли ход моего сердца и изменяли фактуру кожи на целые часы кряду в свободное от занятий время. Проститутка, которую предлагал мне сэр Колин, была бы не более чем его измышлением, заводной куклой, приводимой в движение деньгами вместо пружины.

– Но теплое живое тело, Бакстер.

– Мне надо было видеть это выражение лица.

– В темноте-то… – начал я, но он велел мне заткнуться. Я сидел, думая о том, что из нас двоих я и есть настоящее чудовище.

Помолчав, он сказал со вздохом:

– Моя мечта стать любимым в народе целителем оказалась несбыточной.

– Да, я был самым блестящим студентом-медиком за всю историю университета – и как я мог им не быть? Исполняя обязанности ближайшего помощника сэра Колина, я узнал на практике то, что профессора преподавали в теории. Но в операционной сэра Колина мне разрешалось прикасаться только к тем пациентам, что были усыплены наркозом. Посмотри на мою ладонь – знаю, это зрелище не из приятных, – посмотри на этот куб с выступающими из него пятью конусами, нет чтобы это была плоская селедка с пятью торчащими сосисками. Пациенты, с которыми я мог иметь дело, были либо без сознания, либо слишком бедны, чтобы выбирать себе врача. Несколько известных хирургов пользуются моей помощью, когда оперируют знаменитостей, чья смерть может повредить их репутации: мои уродливые пальцы и, надо сказать, моя уродливая башка лучше работают в критический миг. Но пациенты никогда меня не видят, так что завоевать восторженную улыбку Офелии нет никакой возможности. Впрочем, теперь-то мне не на что жаловаться. Улыбка Беллы счастливей, чем та улыбка Офелии, и, глядя на нее, я и сам делаюсь счастливым.

– Значит, мисс Бакстер твоих рук не боится?

– Нет. С той самой минуты, как она в первый раз открыла глаза в моем доме, эти руки давали ей еду, питье и сладости, ставили рядом с ней цветы, приносили ей игрушки, показывали, как с ними обращаться, открывали книги на ярких картинках. Поначалу я заставлял ходивших за ней служанок носить в ее присутствии черные вязаные перчатки, но вскоре понял, что это излишне. То, что у других людей руки выглядят иначе, не мешает ей думать, что мои руки и я сам столь же естественны и необходимы, как этот дом, как ежедневная пища, как утренний свет. Но ты – новое для нее лицо, Свичнет, и твои руки взволновали ее. Мои не волнуют.

– Ты, конечно, рассчитываешь, что это изменится.

– Да. О да. Но я терпелив. Только плохие воспитатели и родители требуют от юных созданий немедленного восхищения. Я рад, что Белла принимает меня как должное в такой же степени, как пол под ногами – пол, что держит ее, когда она развлекается звуками пианолы, ищет общества кухаркиной внучатой племянницы и волнуется от прикосновения твоей руки, Свичнет.

– Я хотел бы поскорее увидеть ее опять.

– Как скоро?

– Сейчас… Или сегодня вечером… Во всяком случае, прежде, чем вы уедете в кругосветное путешествие.

– Нет, Свичнет, придется тебе дождаться нашего возвращения. Твое действие на Беллу меня не тревожит. А вот ее действие на тебя – еще как.

Он провел меня к выходу так же решительно, как и в прошлый раз, но теперь перед тем, как закрыть дверь, ласково похлопал меня по плечу. Я не отпрянул от его руки, но неожиданно сказал:

– Погоди минутку, Бакстер! Эта твоя утопленница – на каком она была месяце?

– У нее уже вышел весь срок.

– Мог ты спасти ребенка?

– Мог спасти и спас – его мыслящую часть. Разве ты не понял? Зачем искать мозг, совместимый с телом, когда он уже под рукой? Если тебе это не нравится – просто не верь ничему, и все.

7. У фонтана

Пятнадцать месяцев прошло прежде, чем я встретил ее вновь, и эти месяцы оказались неожиданно счастливыми. Поскреб умер и, к моему изумлению, оставил мне четверть своего капитала; вдова и законный сын поделили между собой остальное. Я стал врачом при Королевской лечебнице и получил в свое ведение палату, полную пациентов, которые как будто во мне нуждались, а иные даже выказывали мне знаки восхищения. Свою зависимость от них я прятал под личиной гладкой вальяжности, прорываемой время от времени вспышками добродушного юмора. Я заигрывал с подчиненными мне сестрами, не выходя за принятые рамки – то есть со всеми в равной мере. Меня приглашали на музыкальные вечера, где каждый должен был что-нибудь спеть. Мои шуточные песни на галлоуэйском диалекте вызывали смех, серьезные – аплодисменты. В свободные минуты, особенно в те полчаса, когда ты уже лежишь в постели, но еще не спишь, я думал о Белле. В то время я пытался продираться сквозь романы Булвера-Литтона, но его персонажи казались мне марионетками, рабами условностей, и я вспоминал ее руки-крылья, которыми она размахивала над пианолой, не сходящую с лица восторженную улыбку, порывистую нетвердую походку и то, как она протянула ко мне руки, словно желая обнять меня, как еще никто в жизни не обнимал. Нет, я не мечтал о ней – я вообще не умею мечтать, – но когда мы вновь встретились, мне на миг показалось, что я грежу о ней, лежа в постели, хотя я, без сомнения, бодрствовал и находился в общественном парке.

Две недели жаркой, безветренной и безоблачной летней погоды сделали Глазго совершенно невыносимым. Муть от промышленных дымов и газов заволокла долину, заполнив ее до самых вершин окрестных холмов, и не выпадало дождя, чтобы ее прибить, и не налетал ветер, чтобы ее развеять, эту пыльную мглу, от которой все, даже небо, покрылось серым налетом, и воспалялись глаза, и в ноздрях образовывались корки. В помещении воздух как будто был чище, но однажды вечером потребность в движении привела меня к унылому берегу Келвина. Вода, бурля, перекатывалась через водослив плотины, и отходы бумажной фабрики, расположенной выше по течению, сбивались в грязно-зеленые комья размером с дамскую шляпку, промежутки между которыми заполняла мутная пена. Эта жижа, по виду и запаху напоминавшая содержимое химической реторты, текла через Западный парк, и воду под ней разглядеть было невозможно. Я вообразил, какая получается смесь, когда эти стоки вливаются в покрытый масляной пленкой Клайд между Партиком и Гованом, и задумался, есть ли еще такие сухопутные животные, что, как человек, испражняются в воду. Пожелав себе мыслей поприятнее, я двинулся к мемориальному фонтану «Лох-Катрин"*, чьи с силой пущенные вверх и падающие водяной пылью струи придавали воздуху некоторую свежесть. Вокруг фонтана дефилировали хорошо одетые господа и их дети, и я пошел среди них, уставя взор в землю, как всегда делаю в толпе. Я старался вспомнить, какого цвета у Беллы глаза, но мне вспоминались вместо этого звуки ее речи, падающие отдельными слогами, как жемчужины на блюдо, – и тут я услышал: – Свечка, где твои брюки из вель ве та?

Она сияла передо мной, как радуга, – но вполне осязаемая, статная, элегантная, – опираясь на руку Бакстера и глядя на меня с задумчивой улыбкой. Глаза у нее оказались золотисто-карие, одета она была в малиновое шелковое платье и небесно-голубой бархатный жакет. На голове – фиолетовая шляпка, на руках – белоснежные перчатки; пальцами левой руки она покручивала янтарную ручку зонтика, чье тонкое древко, склоненное у нее над плечом, увенчивалось за головой канареечно-желтым куполом с травянисто-зеленой каймой. В сочетании с этими яркими красками ее черные волосы и брови, матовая кожа и сияющие золотисто-карие глаза выглядели ослепительно заграничными и изысканными, но если сама она была восхитительным сновидением, то высившийся рядом Бакстер – подлинным кошмаром. Когда его не было рядом, память сводила его чудовищные пропорции и лохматую мальчишескую голову к чему-то более приемлемому, и даже после недельной разлуки неожиданная встреча с ним ошеломляла. Мы же не виделись семьдесят недель. На нем было теплое пальто с пелериной, в которое он кутался на улице в любую погоду, потому что его тело теряло тепло быстрее, чем у других людей; но что поразило меня больше всего – это его лицо. Оно и всегда-то выглядело несчастным, но теперь в его скорбных глазах сквозила нехватка чего-то столь же необходимого, как душевное здоровье или кислород, – нехватка, которая медленно его убивала. В этой упорной мрачности не было ничего враждебного – он тоскливо мне поклонился, показав, что узнал, – и все же она испугала меня, на миг возбудив подозрение, что то, к чему он стремился и по чему тосковал, может быть, не достанется и мне тоже, хотя Белла теперь улыбалась мне с таким же радостным ожиданием, как в первый раз. Она высвободила правую руку из-под локтя Бакстера и протянула ее ко мне на уровне плеча. Снова мне пришлось встать на цыпочки, чтобы взять ее пальцы и прикоснуться к ним губами.

– Ха-ха-ха! – засмеялась она, вскинув руку над головой, словно хотела поймать в кулак бабочку. – Он все та же моя маленькая Свечка, Бог! Ты был первый мужчина, кого я любила после малыша Робби Мердока, Свечка, но теперь я сама, Белл мисс Бакстер жительница Глазго уроженка Шотландии подданная Британской империи, повидала мир! Французские немецкие итальянские испанские африканские азиатские американские мужчины и даже женщины с севера и юга целовали эту руку и другие места, но я все равно вспоминала тот первый раз, хоть море разделило нас, товарищ юных дней1. Сядь-ка на скамейку, Бог. У нас со Свечкой будет прогулка моцион поход вылазка пробежка странствие шествие и вре-мя-пре-про-вож-дение. Бедный ты мой Бог. Без Беллы тебе будет горестно тоскливо тяжко, и когда ты уже начнешь думать, что я пропала навек – бац, бум, крак, и вот я выскакиваю из этих самых зарослей остролиста. Стерегите его, ребята.

Ее и Бакстера сопровождали пятеро детей, чьи грубые ботинки и простое платье говорили о том, что они из семей слуг или мастеровых. Если по товарищам Беллы все еще можно было судить о ее умственном развитии, то возраст ее мозга теперь составлял лет двенадцать-тринадцать. Бакстер, никак не изменив выражение лица, послушно втиснулся на переполненную скамейку. Офицер, оказавшийся его соседом по одну сторону, немедленно встал и удалился, по другую его примеру последовала няня с ребенком, который зашелся плачем. Двое мальчиков заняли их места. Остальные расположились в ряд спиной к ним, расставив ноги и скрестив руки на груди.

– Молодцы! – похвалила их Белла. – Если кто-нибудь начнет смотреть на Бога, смотрите на него сами, пока он не отведет глаза. Вот и будет вам занятие, пока меня нет.

Она достала из кармана мешочек, вручила каждому по большой конфете из тех, что зовутся в народе «затычками», просунула мою руку себе под локоть и торопливо повела меня прочь мимо пруда, где плавали утки.

Решительность Беллы и ее разговорчивость заставили меня ожидать потока слов – но не тут-то было. Она шагала вперед, поглядывая то направо, то налево, пока не увидела в кустах узенькую тропку; она рывком увлекла меня на нее. Дойдя до поворота, она остановилась, закрыла со щелчком зонтик, ткнула им, как копьем, в пышный куст рододендрона и потащила меня в образовавшуюся брешь. Я был слишком изумлен, чтобы сопротивляться. Когда листва укрыла нас с ног до головы, она отпустила меня и расстегнула перчатку на правой руке, улыбаясь, облизываясь и приговаривая: «Ну вот, наконец-то!»

Сняв перчатку, она прижала обнаженную ладонь к моему рту и левой рукой обвила мне шею. Край ладони наглухо запечатал мои ноздри, и, все еще слишком обескураженный, чтобы противиться, я мигом стал задыхаться. И она тоже. Закрыв глаза, она поворачивала голову из стороны в сторону, и с ее полуоткрытых пылающих губ слетали стоны: «На Свечку от Свечки до Свечки про Свечку из Свечки при Свечке я Свечка ты Свечка мы Свечка…»

Вначале я только чувствовал себя беспомощным, как тряпичная кукла, но вдруг мне расхотелось становиться чем-то иным, давление на мои губы и шею стало невыносимо сладким, и вот уже я сражаюсь не с удушьем, а с наслаждением столь сильным, что невозможно дальше терпеть. Миг – и я вновь свободен, ошеломленно смотрю, как Белла снимает перчатку с ветки, на которой она висела, и натягивает на руку.

– Ты знаешь, Свечка, – прошептала она, несколько раз глубоко и удовлетворенно вздохнув, – ведь я уже две недели этого не делала, с тех самых пор, как мы приплыли из Америки. Бакстер ни с кем не оставлял меня наедине. Хорошо тебе было?

Я кивнул. Она сказала с хитрым видом:

– Хорошо, да не так хорошо, как мне. Иначе бы ты так быстро не отпрянул и вел себя безрассуднее. Но мужчины ведут себя безрассудно, только когда они несчастные.

Она взяла свой зонтик и приветливо помахала им каким-то зевакам, наблюдавшим за нами с уступа холма*. Я ужаснулся было тому, что нас видели, но потом с облегчением подумал, что сперва они, должно быть, решили, что она хочет меня задушить, а после сообразили, что она останавливает кровотечение у меня из носа.

Когда мы вернулись на тропинку, она смахнула с нашей одежды веточки, листья и лепестки, затем опять заставила меня взять себя под руку и пошла вперед со словами:

– Ну, о чем же мы будем говорить?

Я был слишком ошеломлен случившимся, чтобы ответить, и она повторила вопрос.

– Мисс Бакстер… Белла… милая Белл, ты делала это со многими мужчинами?

– Да, везде по всему свету, а особенно на Тихом океане. Когда мы вышли из Нагасаки, я познакомилась с двумя унтер-офицерами – ну прямо неразлучная пара была, – и я иногда это делала по шесть раз в день с каждым.

– Но ты… делала ли ты с мужчинами что-нибудь большее, Белла, больше того, что мы с тобой сейчас делали в кустах?

– Ну какой же ты гадкий, Свечка! Голос у тебя стал совсем несчастный, прямо как у Бога, – сказала Белла, смеясь от души. – Разумеется, с МУЖЧИНАМИ я никогда не делала больше, чем сейчас с тобой. Если делать с мужчиной больше, будет ребенок. А я хочу развлечений, а не детей. Больше я делаю только с женщинами, если они милые на вид, но почти все они очень стеснительные. В Сан-Франциско мисс Мактавиш от меня убежала, потому что испугалась большего, чем поцеловать руки и лицо. Я рада, что мы можем запросто об этом говорить, Свечка. Многие мужчины тоже очень стеснительные.

Я сказал ей, что не боюсь говорить обо всем запросто, потому что я врач и потому что вырос на ферме. Потом спросил, кто такая мисс Мактавиш.

– Она была главным лицом нашего кортежа свиты процессии вереницы отряда корпуса слуг, когда мы выехали из Глазго. Это была моя учительница гувернантка наперсница наставница педагог спутница провожатая компаньонка дуэнья философ и подруга до самого Сан-Франциско. До нашего разрыва она научила меня множеству новых слов и стихов. Так ты вырос на ферме! Кто был твой отец – пастух рачительный, что гонит стадо на склоны Грампианских гор, или усталый селянин, что медленной стопою идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой? Белле Белле Белле скажи скажи скажи. Я коллекционирую чужие детства – ведь это крушение украло у меня всю память о моем собственном детстве.

Я рассказал ей о своих родителях. Когда она услышала, что я не помню, где похоронена моя мать, она кивнула и улыбнулась, хотя по ее щекам заструились слезы.

– Вот и я тоже! – воскликнула она. – В Буэнос-Айресе мы хотели посетить могилу моих родителей, но Бакстер узнал, что железнодорожная компания, которая платила за погребение, похоронила их на кладбище у края бездонного каньона, и когда началось извержение Чимборасо, Котопахи или Попокатепетля, все это дело лавиной покатилось вниз – памятники, гробы, скелеты, – дробясь и измельчаясь на бесконечно малые атомы. Увидеть родителей в таком состоянии – все равно что кучку сахарной пудры навестить, так что вместо этого Бакстер повел меня в дом, где я с ними жила. И вот я увидела пыльный двор с треснувшим резервуаром для воды в углу, еще там бродили цыплята и сидел старый управляющий швейцар привратник портье консьерж (вот раззвенелась Белл колокольчиком) старик, который назвал меня Белла сеньорита, так что, наверно, он меня помнит, хотя я его совсем не помню. Я смотрела, смотрела, смотрела, смотрела, смотрела на этих тощих цыплят, на прохудившийся резервуар, увитый с одной стороны виноградом, и СТАРАЛАСЬ вспомнить, но не могла. Бог все языки на свете знает, он стал расспрашивать старика по-испански, и оказалось, что я прожила там недолго, потому что мои папа с мамой были эмигранты и странствовали туда и сюда над пустынями вод, подобно сыну человеческому, не имеющему места покоя для ног своих, как точно заметила мисс Мактавиш. Мой отец Игнейшус Бакстер торговал каучуком медью кофе бокситами говядиной дегтем травой-эспарте и прочими товарами, рынок на которые переменчив, поэтому и жизнь у них с мамой была переменчивая. Но вот что я хочу знать: что же в этой переменчивой жизни ДЕЛАЛА Я? У меня есть глаза, и в спальне моей есть зеркало, и я ВИЖУ, что я женщина от двадцати до тридцати лет, ближе к тридцати, большинство женщин к этим годам выходят замуж…

– Выходи за меня, Белла! – воскликнул я.

– Не меняй тему разговора, Свечка, почему мои родители все эти годы держали на привязи такую прелесть, как Белл Бакстер? Вот что я хочу знать.

Мы продолжали путь молча; она явно была поглощена мыслями о тайне своего происхождения, а я бесился из-за того, что она пренебрегла моим импульсивным, но искренним предложением. Наконец я сказал:

– Белл… Белла… Мисс Бакстер, мне придется смириться с тем, что ты со многими мужчинами делала то же, что со мной сейчас в кустах. А с Боглоу ты это делала?

– Нет. С Богом я этого не могу – вот почему он такой несчастный. Он слишком обыкновенный, чтобы мне получать с ним удовольствие. Такой же обыкновенный, как я сама.

– Чепуха, мисс Бакстер! Ты и твой опекун – самая необыкновенная пара из всех, что я когда-либо…

– Да брось ты, Свечка, не суди по внешности. Я не читала ни «Красавицу и чудовище», ни «Венецианские камни» Рескина, ни «Собор Парижской Богоматери» Дюма – или это Гюго в мягкой обложке, английское издание Таухница, цена за все про все два шиллинга шесть пенсов, – но я немало слышала об этих величественных легендах нашей расы и понимаю, что люди видят в нас с Богом очень готическую пару. Но они ошибаются. В глубине души мы простые фермеры, как Кэти и Хитклиф из «Грозового перевала» одной из этих самых сестер Бронте.

– Я не читал.

– А должен прочитать, это как раз про нас с ним. Хитклиф и Кэти живут в фермерском доме, и он любит ее, ведь они были неразлучны и играли вместе почти все время, и он ей очень нравится, но она увлекается Эдгаром и выходит за него, потому что он из другой семьи. И Хитклиф сходит с ума. Надеюсь, с Бакстером такого не случится. А вот и он, один теперь, как удачно. Хорошо, что он ребят по домам отослал.

Когда мы подошли к фонтану, служащие парка уже свистели в свистки, предупреждая, что скоро закроют ворота, и багровое солнце опускалось в золотистом сиянии, прочерченном полосами фиолетовых облаков. Одинокая фигура несчастного Бакстера горбилась точно в такой же позе, в какой мы его оставили, – пальцы вцепились в набалдашник зажатой между колен массивной трости, подбородок опущен на руки, тоскливые глаза смотрят в никуда. Когда мы под руку подошли к нему вплотную, наши лица оказались на уровне его лица, но он нас словно и не заметил.

– Эгей! – воскликнула Белла. – Ну как, лучше тебе?

– Чуть получше, – пробормотал он, попытавшись улыбнуться.

– Вот и славно, – сказала Белла, – потому что мы тут со Свечкой собираемся пожениться, и ты должен этому радоваться.

За этими словами последовало самое ужасное из всего, что я испытал в жизни. Единственной частью тела Бакстера, которая пришла в движение, был рот. Медленно и беззвучно он открылся и вырос до круглой дыры, которая в ширину стала больше, чем первоначально была его голова, и продолжал увеличиваться, пока вся голова не превратилась в сплошной рот. Казалось, его туловище увенчивает черная, разверзающаяся, окаймленная зубами пещера на фоне пылающего заката. И когда он закричал, мне почудилось, что кричит все небо*. Прежде чем это случилось, я успел прижать к ушам ладони, и поэтому я не упал в обморок, как Белла, но этот нестерпимый звук на одной ровной, высокой ноте проникал всюду и раздирал мозг, как сверло раздирает зубной нерв, не усыпленный обезболивающим. Пока звучал этот вопль, я не воспринимал почти ничего. Потом чувства возвращались ко мне так медленно, что я не увидел, как Бакстер опустился на колени рядом с лежащей Беллой, молотя себя по вискам кулаками, содрогаясь в рыданиях и испуская стоны вполне человеческим охрипшим баритоном:

– Прости меня, Белла, прости за то, что я сотворил тебя такой. Она открыла глаза и произнесла слабым голосом:

– Что ты такое говоришь? Ты же не Отец наш небесный, Бог. Много дурацкого шума из ничего. Хоть голос у тебя теперь сел, и на том спасибо. Ну помогите же мне встать.