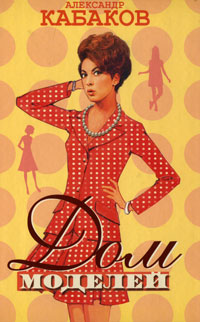

Текст книги "Дом моделей (сборник)"

Автор книги: Александр Кабаков

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Александр Кабаков

Дом моделей (Сборник)

Дом моделей

Я был молод, точнее, было мне тогда под тридцать. Однако возраст, вполне по нынешним временам зрелый, подходящий для знаменитого богача или телевизионной звезды, в ту беспечную эпоху вовсе не обременял ни меня, ни таких же, как я, обалдуев, приятелей моих лет, а то и постарше. Мы бездельничали, числясь кто инженером, кто младшим научным, развлекались всякой ерундой вроде кавээна или самодеятельного театра, не прилагая ни к какому занятию ни малейших усилий, предоставив жизни идти по ее собственному, не нами проложенному пути. Были все длинноволосы, хотя многие уже и лысоваты, пили ужасные, прилипающие к глотке портвейны и, напившись, проникновенно пели под гитару. Отношения с женщинами получались запутанными, надрывными – все сложности нормального человеческого существования сосредоточились в бесконечных изменах, разводах и быстрых новых браках. А чем еще заняться, когда всякое занятие одинаково безнадежно… Собственно, именно эта безнадежность и была оправданием беспечности. Конечно, мы не задумывались тогда о таких вещах, но, вероятно, просто чувствовали эти стены вокруг. С любой стороны стена, на расстоянии вытянутой руки. И остается только топтаться на пятачке вместе со всеми – тесно, душно, но тепло и потому вроде бы уютно.

Задним числом горжусь: я, один из очень немногих, попытался если не вырваться из этого загона, то хотя бы протиснуться на более или менее свободное место – уволился из своего НИИ и пристроился внештатным фотокорреспондентом в местную молодежную газету. Снимал я тогда, естественно, непрофессионально, кое-как, но, набрав долгов, купил «Зенит», пару объективов в комиссионке, выписал журнал «Советское фото» и принялся подражать недосягаемым прибалтийским и польским образцам. Газете, скупо публиковавшей пачкавшиеся типографской краской темные фотографии молодых передовиков социалистического соревнования, все эти изыски не требовались, но мне дали редакционное удостоверение из уважения к художественным амбициям, я был счастлив и важен. Артистическому образу жизни способствовало то, что я наконец развелся, выбравшись из еженощных скандалов и не нажив алиментов, а потому мог существовать на гонорарные гроши, даже регулярно участвовал в приобретении – после того, как номер подписывался в печать – крепленого белого…

Впрочем, кормили-то меня, взрослого мужика, родители, к которым, разведясь с женой, вернулся в двухкомнатную малогабаритку, полученную отцом от завода. Отец, мучительно долго добиравшийся до тяжкой должности замначальника цеха, смотрел на меня с несколько брезгливым удивлением, мать – с жалостью, но я этого не замечал, не до того было.

Большой южный город, промышленный и научный областной центр, был обжит мною, как бывает обжита запущенная кухня.

На центральном проспекте здоровался через каждый метр, с удовольствием ловя взгляды, цеплявшиеся за вытертый до шершавой рыжины, купленный сильно подержанным кофр.

Дул теплый ветер, дрожали на асфальте тени листьев, несся с горы, исходя звоном, трамвай, и планы не простирались далее наступавшего вечера.

То время исчезло, а люди, выплывающие иногда из тогдашних сумерек на нынешний яркий и беспощадный, какой бывает по утрам, свет, сохранили только имена. Имена я помню, а людей узнаю с трудом.

После планерки меня поймал в коридоре ответственный секретарь. Не получив задания, я уже собирался смыться и отправиться на халтуру, снимать новобрачных во дворце бракосочетаний, но Витя Манцевич, отвечавший в газете, в полном соответствии с названием должности, за все, ухватил мое плечо маленькой обезьяньей ручкой. Одинокий, староватый для молодежки, он буквально сутками жил в редакции, пока главный сидел на пленумах и бюро горкома. От Вити всегда порядочно попахивало ночлегом без душа, отчего редакционные девушки, особенно аристократки из отдела культуры, воротили носы, хотя и жалели бедного сорокалетнего старика. Впрочем, был он не так уж безобиден, на срывавших сдачу материала истошно орал, любил сплетничать, а в отделе комсомольской жизни, где ребята собрались, знающие жизнь вообще, а не только комсомольскую, и потому циничные, поговаривали, что Манцевич химичит с гонорарами.

– Старик, погоди, – он прижал меня к стенке, – есть творческое дело, старик. Сделай репортаж из дома моделей, знаешь, на Ворошиловской? Туда художественным руководителем, или как там, в общем, начальником прислали из Москвы, чувствуешь, одного парня… Говорят, гений. Сам наш, местный, но отслужил на флоте, а потом учился в Таллине, ездил, говорят, на какой-то конгресс мод аж в Софию, представляешь, старик? Сделай картинок побольше, ну там же девушки и все такое, манекенщицы, в общем… А я потом кого-нибудь из культуры сгоняю за интервью, дадим полосу на субботу. Современно получится, скажи? Тем более он местный, наш талант, а?

Халтура накрывалась, но отказаться было невозможно, да и не хотелось – что ни говори, интересный материал, глядишь, потом в журнал можно будет чтонибудь отправить. Снимать моду – это уже уровень, серьезная работа…

Особняк на Ворошиловской я знал. В таких желтых и зеленых особняках с осыпавшимися лепными карнизами и большими квадратными балконами, ржавые перила которых извивались железными змеями и цветами, располагалась половина мелких городских учреждений, всякие загсы и архивы. Но бывшее «Ателье индпошива № 1» на Ворошиловской, с полгода назад переименованное в «Областной дом моделей управления легкой и местной промышленности облисполкома», занимало самый красивый из этих купеческих домов. Его балкон поддерживали вполне прилично сохранившиеся кариатиды, а парадная дверь между ними уцелела настоящая, резного темного дуба. Если там еще и внутри осталось что-нибудь такое…

– А я этому, как его, Истомину позвоню, – крикнул мне вслед Манцевич, – чтобы он тебя ждал и подготовился!

Так я впервые услышал эту фамилию.

Примерно полгода спустя, поздним ноябрьским вечером я, изрядно нетрезвый после складчины в редакции, тащился под ледяным дождем по центру. Давно уже пора было угомониться, дождаться троллейбуса и ехать домой, но не хотелось. И пойти некуда – как назло постоянная моя компания сделала перерыв в пьянках, а подруга Таня, отчаянно любившая меня докторша, у которой в таких случаях оставался до утра, дежурила в своей горбольнице, сидела в приемном покое, принимала ночных неудачников…

Зачем-то я свернул на Ворошиловскую. Делать мне там было совершенно нечего, это днем я мог забежать к Юрке Истомину потрепаться и пощелкать сценки для жанровой серии «Дом моделей», которую собирался отправить, ни мало ни много, в журнал «Советский Союз». Юрка прикрывал дверь в свой микроскопический кабинет, почти полностью занятый оставшимся еще от настоящего хозяина дома письменным столом под рваным зеленым сукном, доставал из тумбы бутылку коньяка – жил небедно… Но сейчас, конечно, никого, кроме сторожа, в особняке не было.

С Истоминым за эти месяцы мы стали добрыми приятелями. Именно приятелями, настоящей дружбы, с полной откровенностью и полной свободой, когда не ощущаешь присутствия чужого человека, не получалось. Я относил это на счет его европейского таллинского прошлого и блестящего настоящего – что ни говори, он был художественным руководителем! Пусть областного, но дома моделей… И в Софию ездил… И журнал «Декоративное искусство» написал о нем – «надежда советской школы моделирования одежды»… И хорош он был, когда выходил на проспект: русые локоны, шарф через плечо, длинный узкий плащ, брюки почти клеш, ботинки цвета красного дерева, уже тогда на платформе! Шел быстро, как бы не замечая взглядов, – привыкший к известности, вниманию толпы большой художник… Так что я воспринимал дистанцию, которую он вдруг давал почувствовать, как совершенно естественную и оправданную. В конце концов, кто я, начинающий провинциальный фотограф, и кто он.

Если же говорить точнее, между нами была не дистанция, а некоторое напряжение. Иногда мне казалось, что он чего-то стесняется, боится сказать лишнее слово, опасается оказаться незащищенным, будто чувствует какую-то постоянную угрозу. Так себя ведут подростки, только они от этого становятся агрессивными, грубыми, а он вдруг делался высокомерным, каким-то официальным, в общем – Юрием Петровичем Истоминым, художественным руководителем. Что не мешало ему через минуту превращаться в Юрку, совершенно свойского парня, готового в любой момент налить и выпить рюмку, рассказать рискованный анекдот, поржать… И выглядел он моложе меня, хотя был на три года старше.

Ни о чем таком психологическом я в те времена, конечно, не думал, поскольку, как уже было сказано, вообще мало о чем думал. В сущности, все мы, тогдашние интеллектуалы, курильщики хемингуэевских трубок и слушатели джазовых магнитофонных записей, были почти растениями. Потому и выживали, и с ума не сходили.

Между тем дистанция дистанцией, а на моих глазах разворачивался во всех, как мне казалось, подробностях роман между художником-модельером Юрием Истоминым и Галиной Кононенко, устроившейся в дом моделей два месяца назад уборщицей, а теперь работающей по договору манекенщицей. И роман этот наблюдали, кроме меня, все закройщицы, швеи, все местные высокопоставленные дамы, заказывавшие платья у Истомина и официально, через кассу, и в частном порядке, а также все население города, склонное, естественно, к наблюдениям такого рода. Так что ничего удивительного в том, что герой романа вел себя настороженно и время от времени уходил в глухую оборону от всего мира, не было. Немного задевало меня только то, что к этому враждебному миру он относил, похоже, и меня, но, с другой стороны, кто я ему? Познакомились недавно, виделись не так чтобы очень часто…

А история с Галкой Кононенко вышла удивительная в том смысле, что была очень похожа на какое-нибудь французское или итальянское кино, героиня которого делает карьеру, выбивается из нищеты в богатство.

Она приехала из дальнего райцентра с совершенно определенной целью – стать именно манекенщицей. На обложке «Огонька» увидела фотографию симпатичной девушки, прочитала в журнале про ее жизнь, долго стояла перед облезлым зеркалом – и решила твердо. Лютая ее ненависть к тому месту, где родилась, к пыльным улицам, по которым бродят грязные куры, к тоскливым танцам в клубе под дырявым церковным куполом, к весенней посадке и к осенней копке картошки, к предстоящей после школы работе на ферме – ненависть эта мучила ее лет с пятнадцати. Получив аттестат, твердо сказала онемевшей матери, что уезжает в Москву учиться на манекенщицу, соврала сознательно, чтобы мать смирилась с отъездом в недостижимую даль. Но ехать в Москву не решилась, да и на билет не было, поехала в область, узнав от бывавшей в городе подружки, что и там есть свой дом моделей, устраивают иногда демонстрации мод – следовательно, есть и манекенщицы. Утром вылезла из автобуса, умолила тетку из горсправки и уже через час стояла у дверей дома моделей. Уборщица, на Галкино счастье, уволилась накануне…

Ночевала, как положено, под лестницей, вместе со швабрами. Истомин такими вещами не интересовался, а завхозшу упросила, пообещав, что каждый третий день будет ходить в баню, благо заведение это рядом, на той же Ворошиловской. Швеи и закройщицы, тетки раздражительные и склочные, постепенно привыкли и не шпыняли – уж больно старательно прибирала…

Месяца через два я стал свидетелем ее сказочного возвышения.

В кабинете Юрки мы отмечали мой грандиозный успех: «Советское фото» в разделе работ читателей опубликовало снимок – манекенщица стоит перед зеркалом, закройщица ползает на коленях, подкалывая подол. Ленка Надточий, самая красивая из наших манекенщиц, студентка филфака, снята со спины, лицо ее отражается смутно, но выражение усталости вполне просматривается сквозь зеркальные блики. Назвал я снимок, закидывая удочку на задуманную серию, просто: «Дом моделей». Городские коллеги при встрече поздравляли, особенно напирая на смелость. Старик, ты молоток, с такой работой пробился, девка-то усталая, это ж видно, как там пропустили, талант всегда пробьется, правильно, старик? Я принимал поздравления, дурея от счастья и совершенно не придавая значения тому, что в отделе иллюстраций газеты задания давать почти перестали, а в гонорарной ведомости против моей фамилии торчали какие-то постыдные копейки…

Юрка разлил молдавский, кроме которого он ничего не пил, и мы собрались чокнуться, когда дверь распахнулась, наподдав мне сзади, я расплескал коньяк и едва не слетел с табуретки. Обернувшись, я увидел именно Ленку Надточий, влетевшую к начальству прямо в том виде, в котором манекенщицы часами, раскинув руки крестом, стоят во время примерок – в одних трусиках и туфлях на высоченной шпильке. В этом, собственно, и заключается их основная работа: часами выстаивать примерки, почти голыми, чтобы лучше сидело платье, и на каблуках. К наготе при этом все, и сами девушки, и прочий народ в доме моделей, совершенно привыкают и не замечают ее. Мне же, как не совсем, но все же постороннему, бывало не по себе… Но в этот раз я опешил не от вида скромных Ленкиных прелестей, манекенщицам большие не положены, чтобы, опять же, одежда лучше сидела, а от совершенного бешенства, которым Ленка исходила.

– Юрий Петрович, – сквозь рыдания провизжала красавица и грохнула кулаком по столу так, что бутылка подпрыгнула и еле устояла, – либо я, либо эта сука! Она специально, специально… У меня бронхит! Я раздетая! А она форточку… Сука! Либо я…

Тогда девушки – во всяком случае, при мужчинах – еще не матерились, да и голыми в служебных помещениях без нужды не появлялись. Юрка покраснел не то от смущения, не то от начальственного гнева.

– Надточий, ты… это… прекрати немедленно! – он тоже стукнул кулаком по столу, но осторожно, и тут же убрал со столешницы бутылку, поставил ее на пол. – В чем дело? Какая еще… кто она? Ты же… прикрылась бы хотя бы! Человек из газеты…

– Да знаю я! – Ленка пренебрежительно махнула рукой, совершенно не собираясь прикрываться перед человеком из газеты. – Я вам говорю, Юрий Петрович, она меня специально простужает! И булавками колет нарочно! Я заявление подам!..

Тут она совершила ошибку. Даже я, за время сравнительно недолгого знакомства с Истоминым, усвоил, что он совершенно не переносит всякого рода напоминаний о его административных функциях. Однажды на моих глазах изодрал в клочки важную бумагу от исполкомовского начальства только потому, что в ней был назван не художественным руководителем, а директором. Потом вытаскивал из корзины обрывки и складывал, но сначала изодрал… И теперь он взорвался.

– Заявление?! – неожиданно оглушительным, флотским старшинским голосом гаркнул он. – Я тебе покажу заявление! Может, профсоюзное собрание устроим?! Пошла вон отсюда!!

Я посмотрел Ленке в лицо и отвернулся. Если она вцепится ему в волосы, придется оттаскивать, подумал я, а как оттаскивать голую женщину? В те годы все мы были склонны видеть только смешное в любой ситуации.

Но она не вцепилась. Вместо этого, секунду подумав, она изо всех сил пнула носком туфли стоявшую на полу бутылку так, что та взлетела и разбилась об стену, залив все жидкостью цвета мочи. После этого Лена Надточий, первая красавица области, густо плюнула себе под ноги, повернулась и вышла, хлопнув дверью так, что с притолоки зашуршала осыпающаяся во внезапной тишине штукатурка.

И выпить уже нечего, подумал я все в том же ироническом духе.

– Это они с мастером… с закройщицей собачатся, – пояснил мне Юрка, с отвращением косясь на желтые потеки. – Обычная история… Заявление она напишет, засранка…

Тут дверь беззвучно приоткрылась, и Юрка умолк.

Однако ничего страшного не произошло. В щель проникло нечто в старых синих трениках, зеленой вязаной кофте и розовой косынке до глаз, с тряпкой, совком и ведром в руках – словом, уборщица, больше ничего разглядеть в этом существе было нельзя.

– Я приберусь? – спросило существо и, не дожидаясь ответа, начало собирать осколки и стирать коньячные ручьи со стены.

Юрка сдвинулся вместе с креслом, чтобы не мешать. Смотреть больше было некуда, и мы оба смотрели на уборщицу. Я с нетерпением ждал, когда она уйдет, чтобы решить вместе с Юркой, сгонять ли мне за новой бутылкой или вдвоем покинуть учреждение и пойти на проспект в кафе «Южное», чтобы там продолжить неудачно начавшееся торжество. Деньги у меня от последнего новобрачного заработка еще оставались…

Видимо, я упустил на какую-то минуту Юрку из поля зрения. Во всяком случае, его вопрос удивил меня.

– Какой размер, сорок шестой? – спросил он, и было понятно, что это адресовано не мне.

Уборщица выпрямилась и молча кивнула. Только теперь я рассмотрел ее лицо.

– Лет сколько? – продолжал Истомин.

– Семнадцать с половиной, – она сдвинула косынку запястьем мокрой руки, и я подумал, что Ленка Надточий уже точно потеряла работу.

– Зовут как?

– Хала, – ответила она с местным произношением.

Через неделю она сняла угол в частном секторе, в левобережном окраинном районе, и стала ездить на примерки трамваем – час в один конец.

…Не знаю, что меня подталкивало, но под дождем, промокший и окоченевший, я зачем-то дошлепал по Ворошиловской до знакомого особняка. Как и следовало предполагать, все окна в нем были темны, только под резной дверью светилась щель – сторож маялся бессонницей. Какого черта, подумал я, надо ловить машину и ехать домой, спать, простужусь еще…

Но тут я заметил, что за углом на мокрый асфальт падает пятно света. Туда, в неогороженный двор, как раз выходило окно Юркиного кабинета. Вполне может быть, что художник засиделся за эскизами и бутылка молдавского стоит на его столе… Повернув за угол, я отошел подальше и, чтобы убедиться, что свет действительно горит у Юрки, влез на вечно валявшуюся здесь пустую катушку от кабеля.

Соображение, что подглядывать неприлично, мне в голову не пришло. Все мы были бесцеремонны, потому что простодушны, и никакой, даже весьма разнообразный опыт, которым многие из нас располагали, не делал нас взрослыми. Это была страна нашего вечного детства.

Юрка сидел за столом, и бутылка коньяку действительно стояла перед ним. Но никаких эскизов на столе не было, зато я разглядел две рюмки. Сидя к окну спиной, Истомин явно разговаривал с кем-то, кто стоял либо в дверях, либо в углу у самой двери и кого мне не было видно. Впрочем, мне и не требовалось видеть Юркиного собеседника, это мог быть только один человек. Она может не успеть на последний трамвай, подумал я. И как они остаются там при стороже? И о чем говорить европейскому художнику и девчонке «с райцентра»? Вероятно, он объясняет, как правильно ходить по подиуму и вообще что к чему…

В какую-то секунду мне ужасно захотелось постучать в окно. В конце концов, мы не совсем уж чужие люди, подумаешь, страшная тайна… В конце концов, он холост, она совершеннолетняя… Ну, в конце концов, просто посидим втроем, выпьем…

Не столько хотелось мне коньяку выпить, сколько проникнуть в эту жизнь, это счастье, эти проблемы, в это тепло и желтый свет за слезящимся окном.

Но я все же опомнился. Не тот Истомин человек, чтобы порадоваться такому гостю. Я слез на землю и, вдруг засуетившись, испугавшись, что меня все-таки застанут за подглядываньем, выскочил на улицу. Словно дожидавшееся меня, выехало из дождя такси с зеленым тусклым огнем. Через двадцать минут я уже беззвучно открывал замок, на цыпочках пробирался в свою комнату, проверял, не промокла ли аппаратура в кофре, и раскладывал по стульям мокрую одежду. Тяжелый хмель от портвейна сменился головной болью, надо было бы согреть чаю, но не хотелось идти на кухню, будить стариков. На улице все лупил дождь. Я покурил в форточку, лег и промучился всю ночь без сна и без мыслей.

Может, мне все же стоило тогда постучать.

Юрка и Галя стали появляться в городе вместе. Чаще всего их можно было увидеть в кафе «Южное», где вообще собирался, начиная с обеденного времени, весь городской бомонд. Заведение это было недорогое, в отличие, например, от ресторана «Люкс», не в последнюю очередь именно поэтому здесь можно было увидеть и музыкантов областной филармонии, и актеров драмтеатра, а не только томящихся бездельем жен городского начальства среднего ранга, из тех, кто не дотягивался до распределителя, но и без того жил неплохо…

Обычно влюбленные приходили часов в пять. Юрка разрешал ей носить казенные платья, что вообще-то не полагалось и не разрешалось ни одной манекенщице. Выглядели они потрясающе, я был уверен, что и в Москве на таких заглядывались бы. Я присоединялся к ним нечасто, пару раз в неделю – мне ежедневные обеды даже в «Южном» были не по деньгам, а позволить Юрке платить за всех я не мог. Мы порядочно выпивали – то есть мы с Юркой, Галка больше глотка выпить не могла и при этом отчаянно морщилась – и трепались ни о чем. Все было прекрасно, я радовался за ребят, жизнь шла привычным образом, будто и не шла.

В газете понемногу забыли и простили мою публикацию в журнале, заработки снова наладились. Однажды Манцевич мельком сказал что-то насчет штатной работы – мол, не исключено, что из отдела иллюстраций одного парня возьмут в областную партийную газету, освободится место, ты первый кандидат…

Он же и завел недели через две после этого обещания серьезный разговор.

Поймал, как обычно, за рукав в коридоре.

– Старик, слушай, ты же там свой человек, в доме моделей этом? – он затащил меня в невыносимо затхлую комнату, усадил, сел сам за стол и принялся рыться в гранках, будто предмет разговора его не интересовал. – Что, действительно этот Истомин талантливый парень? Ты ж у него ту знаменитую фотку сделал, прославился… Что, у него действительно девки потрясающие, а? Сам-то приложился, нет? Или все полагается только худруку? Ты ж вроде с ними гуляешь, с Истоминым этим и малолеткой его, шалавкой деревенской?..

Я не верил своим ушам, вообще не верил, что этот разговор происходит на самом деле. Никто и никогда со мной так не говорил, так, будто я полное говно. Конечно, Манцевич – мужик малоприятный, один запашок чего стоит… Да и о гонорарах слухи тоже не на пустом месте, наверное. Но такого откровенного собирания сплетен, причем сплетен, явно направленных против Юрки, я от этого редакционного домового не ожидал. Зачем ему? Что ему Юрка сделал? Или он… По поручению? Чьему? Кому нужно знать, состоит ли в любовницах недавняя уборщица у начальника такой ничтожной даже по нашим городским меркам конторы, как дом моделей?

– Молчишь? Молчишь… – бессмысленно спросил и так же бессмысленно сам себе ответил Манцевич. – А зря молчишь, старик…

– А что я могу сказать, – я сделал усилие и назвал его по имени, – Витя, если всем и так все известно? Они ходят вместе, не скрываются… В чем дело?

– Не скрываются, – повторил он, – не скрываются… И правильно, чего им скрываться… Ну ладно, иди, тебе, старик, еще на трубный сегодня ехать, там начальника смены для очерка снимать, помнишь?

Я вылетел из пропахшей тлением комнаты, словно там действительно лежал покойник. На трубный, учитывая, как и сколько туда добираться, уже действительно было пора ехать. За пять минут добежав до остановки, я втиснулся, держа кофр над головой, в троллейбус и, пинаемый входящими и выходящими, стал думать о том, что услышал.

Конечно, история с Галкой на пользу Истомину пойти не может. Как-никак, а он один из руководителей областного масштаба, хоть и смешно это, но именно так и есть. При этом беспартийный, с сомнительным, двусмысленным каким-то прибалтийским образованием, холост до тридцати двух – тоже несолидно. И девочка, деревенская, с временной пропиской… Красивая слишком, это точно. Это не просто использование служебного положения, это аморалка в чистом виде.

Хорошо. То есть ничего хорошего, конечно.

Только кому это все интересно?

В таких размышлениях я незаметно доехал до пересадки, погрузился в не менее, чем троллейбус, набитый автобус, проехал еще и в нем полчаса и пошел к проходной трубного пешком через пустырь…

Мелкий злой снег несется змеями по пустырю, бредет, пригибаясь и отворачиваясь от ветра, через пустырь молодой мужчина с тяжелой кожаной сумкой – где это все? Пропало, растаяло. А занятно мы жили! Дети детьми, но как доходило до дела, так вычисляли и прикидывали не хуже членов политбюро. Вот ведь жизнь была… Неужто наша?

И еще прошло какое-то время, не помню уж точно – словом, наступила весна. Сполз грязный снег, подсохли дороги, полетела под ветром первая светлая пыль, и настал срок мне с еще двумя коллегами собираться в экспедицию за деньгами, снимать в деревенских школах парней в красно-синих прыщах и сверхъестественно грудастых девиц для выпускных альбомов. Взяли отгулы, погрузились в голубой «запорожец», принадлежавший одному из нас, старику Наумычу из «Вечерки», и двинулись на тяжелый, но немалый заработок. Третьим ехал известный в городе мастер, Коля Андреев, вообще-то числившийся в центральном фотоателье, что на проспекте, но получавший, как признанный маэстро, все самые завидные заказы: и на портреты актеров драмтеатра и музкомедии для фойе, и на альбомы городских пейзажей от областного издательства. Однако ему всего этого не хватало, Коля вцеплялся в любую халтуру, потому что был ужасно жаден и даже теперь отправлялся на заработки в Наумычевом «горбатом», а не на своей кремовой «Волге» – берег нажитое. Я ехал безусловным подмастерьем, с этим положением смирился и был готов бегать в сельпо за водкой, угождать председательницам родительских комитетов, таскать аппаратуру хромого Наумыча… Впрочем, водку – ну и закуску, конечно, и ночлег – обеспечивали, как правило, заказчики.

Время от времени доставая брюхом землю, повисая над окаменевшей колеей, глотая пыль и сворачивая не на ту дорогу, не замечая сельских красот, то есть уходивших к горизонту пустых, черно-серых кукурузных полей и лесополос на кромке неба, торгуясь с прижимистыми селянами, щелкая по два-три класса плюс здание школы за световой день, стараясь успеть до темноты в следующий пункт маршрута, чтобы там заночевать, а с утра за работу, выпивая перед сном по бутылке ужасной дешевой водки под оранжевую вареную картошку с жирной свининой, укладываясь спать когда на матах в школьном спортзале, а когда просто в сарае на шуршавшем мышами сене – так мы собирали наш весенний урожай. Коля выписывал квитанции на бланках своего ателье, брал авансы, давая в обмен страшные клятвы, что мы не больше, чем через месяц, привезем готовые, с золотым тиснением по выпуклым переплетам, альбомы. Клеить в них фотографии мы должны были все вместе по выходным, тиснение делал за небольшой процент дружок Наумыча в единственной городской переплетной мастерской, а развозить весьма объемную и тяжелую продукцию по клиентам и собирать с них оставшиеся деньги грустно согласился Коля – «Волгу», конечно, было жалко, но соответственно этому немалому трудовому вкладу увеличивалась его доля. Главное было – не перепутать пленки и отпечатки, вклеить правильные фотографии в альбом с правильным номером школы и класса…

В сущности, это был кооператив отличного обслуживания сельских жителей, только еще совершенно противозаконный. И если бы сведения о нашем тяжелом заработке – ну кто-нибудь из заказчиков, например, сигнализировал бы от бессмысленной жадности – дошли до начальства, Наумыч мог и из партии вылететь, а что мы все потеряли бы основную работу, если б просто не сели на год-другой, то тут и сомнений не было. При этом неофициально все прекрасно знали, зачем мы берем отгулы, поскольку и другие городские фотографы занимались тем же, однако, пока не было сигнала, никто репрессий не устраивал. Нравы в нашем южном городе сложились относительно мягкие, стремление к благосостоянию даже партийным начальством не слишком преследовалось, и популярный лозунг тех времен «Хочешь жить – умей вертеться» вполне мог быть написан на въезде в город, там, где красовалось отлитое в бетоне мрачное предсказание «Победа коммунизма неизбежна». С заводов несли все, что помещалось под одежду, а с режимного вертолетного, ходили слухи, ночами вывозили для домашнего хозяйственного использования листы дюраля целыми грузовиками. И на окраинах, в частном секторе, росли симпатичные домики из дефицитного силикатного кирпича, и все больше становилось машин на узких, стекавших от проспекта к реке улицах… До закрытых судебных процессов над городским и областным руководством, с расстрельными приговорами, еще оставалось лет десять.

…К концу недели мы вернулись в город чудовищно грязными, в неодолимом похмелье, смертельно уставшими от переездов и щелканья, но совершенно удовлетворенными – одних авансов набрали полный Колин портфель, а предстоял еще окончательный расчет.

Вечером я с абсолютно определенной целью – встретить кого-нибудь из приятелей, провести время до ночи в приятном застолье, а на ночь отправиться в уют докторши Тани, с которой уже созвонился, – пошел пройтись по проспекту. Возможность никого из знакомых не встретить и, таким образом, не попасть «на гулю» от слова «гулянка», как в наших местах назывались вечеринки, мною даже не рассматривалась. Вечер был пятничный, к тому же дело шло к майским праздникам, что-нибудь да сложится.

Но ничего не складывалось. Проспект был странно пуст, даже на углу Лермонтовской, у кинотеатра «Победа», где обычно собирались городские лабухи на свою биржу, распределяя заказы на музыкальное обслуживание богатых еврейских свадеб и торжественных похорон, почти никого не было. Я недоумевал, пока не сообразил, что пустота объясняется именно пятницей и весной – все мои приятели были мобилизованы семьями на сельхозработы и уехали на свои сотки, где будут два дня напролет стоять над грядками в неприличных позах, а вечерами на скорую руку опрокидывать по стакану и валиться в благородный, без видений, сон физически уставших людей.

Деваться было решительно некуда, Таня возвращалась с дежурства не раньше восьми и еще час взяла на отдых и приведение себя в порядок. Разве что пойти в «Южное», но эту идею я без колебаний отверг – скорее всего и там не будет никого из своих ребят, а платить за одинокий ужин не хотелось, большой экспедиционный заработок я собирался пустить на совершенно другие, серьезные и важные траты.

Оставался единственный вариант, его я и начал осуществлять: пересек бульвар, зашел в винный, взял две бутылки молдавского, одну, предназначенную для лирического выпивания в компании милого медработника, сунул в кофр, с которым я тогда не расставался ни в какое время, а другую, зажав горлышко между пальцами, как было принято в нашем кругу городских жуиров, гордо понес на виду. Через квартал я свернул на Ворошиловскую и пошел по ней вверх, к особняку, в котором уже порядочно времени не бывал. Застану Юрку – и прекрасно, посидим, выпьем, поговорим… Я давно собирался рассказать Юрке о неприятном интересе, проявленном Манцевичем к жизни дома моделей, да все как-то откладывал. Даже моего невыдающегося в житейских делах ума хватало, чтобы понять – ну, расскажу, а кому от этого будет польза? Юрка ничего менять в своем поведении не станет, в конце концов, даже не потому, что влюблен в Галку без памяти, может, и нет там ничего серьезного, просто красивая ситуация, мэтр и прелестная простушка, а потому, что самолюбив. Значит, все останется как есть… С другой стороны, если Манцевич интересовался не от себя, а по поручению, Юрку обязательно надо предупредить, возможно, кто-то собрался ему серьезно напакостить, надо быть готовым. Но к чему и как готовиться? Непонятно…