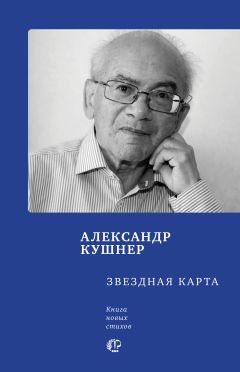

Текст книги "Звездная карта"

Автор книги: Александр Кушнер

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Александр Кушнер

Звездная карта

© Александр Кушнер, 2022

© «Время», 2022

К читателю

Первая моя книга вышла шестьдесят лет назад, в 1962 году, и называлась она «Первое впечатление». Судьба подарила мне долгую жизнь – и нет ничего удивительного в том, что книга, которую сейчас читатель держит в руках, – двадцать вторая по счету! Удивительно другое: оказывается, и в восемьдесят с лишним лет можно писать стихи, если ты предан им всей душой, если ты любишь поэзию и понимаешь, что, несмотря на все горести и тяготы, беды и печали, жизнь поэтична, потому что в ней есть и любовь, и дружба, и книги, и музыка, и живопись, и сады, и любимый город, и поля с перелесками, и море… всего не перечислишь. И жизнь изо дня в день подсказывает тебе новый лирический сюжет: далеко за ним ходить не надо, он у тебя под рукой – это всё, что я сейчас перечислил и поставил многоточие, потому что перечень неисчерпаем. Но сделаю уточнение к сказанному. Нет, очень часто новый сюжет лежит вовсе не рядом, а приходит издалека, из прошлых веков, из дальних поездок, из собственных воспоминаний… Опять ставлю многоточие, потому что и здесь перечень нескончаем. Иногда кажется, что Россия охладела к стихам, что их заменили ей спорт, техника, эстрада. Но это неверно. На охлаждение публики к поэзии жаловались и Пушкин («Круг поэтов делается все теснее – скоро мы будем принуждены, по недостатку слушателей, читать стихи друг другу на ухо. – И то хорошо». – В письме к П. Вяземскому), и Боратынский, Тютчев, Фет, Некрасов и другие, но русская жизнь непредставима без них, так же как без Блока, Пастернака, Ахматовой, Мандельштама… Надеюсь, что и сегодняшняя поэзия будет нужна и любима.

Пользуясь случаем, хочу принести свою благодарность издательству «Время», которое выпустило уже не одну мою книгу, в том числе «Земное притяжение» (2015), «Над обрывом» (2018), «Осенний театр» (2020).

Автор

Кому сказать спасибо?

«Поэт, доволен будь: никто тебя не тронет…»

Поэт, доволен будь: никто тебя не тронет,

Пиши что хочешь, век в России двадцать первый

К стихам не припадет, не станет на ладони

Их взвешивать, они, как заросли люцерны

И клевера, цветут – и ладно, у дороги,

А мы пройдем, на них не обратив вниманья.

Природе все нужны – и мы не будем строги

К поэтам: говорят, что в этом их призванье.

А ты хотел бы стрел, хотел бы молний пылких,

Ломающих дубы, тебе беда и драма

Нужны, и пуля в лоб, и что-то вроде ссылки,

Ты Пушкина судьбу избрал бы, Мандельштама,

Опомнись, не себя – побереги Россию

И пожалей ее, и прояви смиренье.

И травы хороши, и заросли лесные,

И кто-нибудь прочтет твое стихотворенье.

«Звезды смотрят на нас, как они смотрели…»

Звезды смотрят на нас, как они смотрели,

На Катулла, Шекспира и Ариосто.

Смотрят так, словно мы им не надоели,

То есть очень внимательно и серьезно,

Смотрят, словно услышать хотят другие,

Угадать бы какие, стихотворенья,

И сказать мне им хочется: «Дорогие,

Наберитесь терпения и смиренья».

Будут, будут стихи, мы уже их пишем,

Будет живопись, музыка будет тоже.

Голубь тот же сидит на покатой крыше,

Дуб клубится, на ваши дубы похожий,

Потерпите, отчаиваться не надо,

Перемены огромны и неизбежны,

Но душа неизменна и блеску рада

Звезд: вы заняты делом и мы прилежны.

«А все-таки Данте не в рай поместил…»

А все-таки Данте не в рай поместил

Гомера, Сократа, Платона, а в первый

Круг ада, где свет им не то что не мил,

Но действует все-таки, тусклый, на нервы.

И там же Овидий, Катон, Гераклит,

Гораций и Цезарь, как это ни странно,

За то, что был храбр и коварно убит,

Тепло в первом круге, но мглисто, туманно.

И вдруг я подумал, что, скукой томим,

Скорее всего, из цветущего рая

Наш Пушкин просил отпустить его к ним,

Блаженству их общество предпочитая.

«Можно ли требовать смысла от чуда?..»

Можно ли требовать смысла от чуда?

Жизнь – это чудо, и смысла в ней нет.

Нет у ноктюрна его, у этюда,

Нет у созвездий его и комет.

Нет у философа, нет у поэта,

Нет у жасмина, а если б он был,

Так ли уж важно тебе было б это –

Меньше б терзался и больше любил?

Слух – это чудо, тем более – зренье,

Как вообще появилось оно?

Вот тебе лучшее стихотворенье

С Зимним дворцом и Невой заодно.

В мире, где край небосвода так розов,

Сколько замученных, сколько слепых!

Не задавай безнадежных вопросов,

Ни у кого нет ответа на них.

«Что бы Тютчев сказал, увидав на столе…»

Что бы Тютчев сказал, увидав на столе

У меня свою книгу? При жизни ему,

Может быть, что-то смутно такое во мгле

Представлялось, но чаще он видел лишь тьму

И считал, что стихи его здесь, на земле,

Не нужны и на небе, нигде, никому.

Сколько нужд у людей неотложных и дел,

Вообще непонятно, зачем мы живем.

Он и книги свои издавать не хотел.

Иногда я мечтаю о мире ином,

Где бы Тютчева я, может быть, разглядел.

Как бы он удивился, что помнят о нем!

«Как живопись порой берет скульптуру…»

Как живопись порой берет скульптуру

В свои объятья, мрамор или гипс,

Изобразить стремясь его фактуру,

Объем и облик, – здравствуй, Дионис,

Молочно-белый, вылепленный краской, –

Так стиховая певчая строка

В объятьях прозы, тронутая лаской,

Поет, в рассказ придя издалека.

Ей странно здесь, среди сплошного текста,

Одной, без хора дружного сестер,

Ей отвели особое здесь место,

И жутко ей под взглядами в упор,

Но в грязь лицом певунья не ударит,

По ней одной намерены судить

О всех стихах, о чудном певчем даре:

Нежней поет, чем дома, может быть.

«Как хотелось в начале…»

Как хотелось в начале,

Давнем, полузабытом,

Чтобы все тебя знали,

То есть быть знаменитым.

А потом у поэта

С огорченьем, ревниво

Прочитал ты, что это

Стыдно и некрасиво.

Недостойно вниманья,

Не имеет значенья,

Но смущал назиданья

Призвук и поученья.

И поэтому трудно

Было с ним согласиться.

А еще он так чудно

Был похож на счастливца.

«Что касается музы, то муза…»

Что касается музы, то муза

Городскою бывала и сельской,

И хватало ей такта и вкуса

Быть не глубокомысленно-веской,

А печальной, веселой и умной,

Может быть, иногда глуповатой,

Но не глупой, конечно, не шумной

(Есть в ней что-то от парковых статуй).

Улыбающейся? – Ради бога!

Или плачущей, но не плаксивой,

Важной быть ей случалось и строгой,

Невозможно представить спесивой,

Я бы мог еще множество качеств

Перечислить ее, но не буду.

Не хочу, за спиной ее прячась,

Написать примечание к чуду.

«Писать стишки еще не значит поприще…»

Писать стишки еще не значит поприще

Великое пройти, как было сказано

Министром просвещения, но вот еще

Беда, когда поэту роль навязана

Учительства, всезнания, которого

В нем не было и нет, а есть мечтание,

Любовь, печаль ввиду прощанья скорого

Со всем, что мило, горечь расставания.

Какое ослепительное зарево

По вечерам пылает на опушке!

Воистину кто помнил бы Уварова,

Когда бы не преследовал он Пушкина?

Блеснет в кустах реки стальное лезвие,

Фиалки нас обступят синеокие,

И нет определения поэзии,

Хотя найти его пытались многие.

«За рифму «тень и день» кому сказать спасибо?..»

За рифму «тень и день» кому сказать спасибо?

Заветная, она меня не подведет.

Ей кланяется клен, ей радуется липа,

Она во всех стихах осмысленно живет.

И Пушкин был бы рад еще раз к ней вернуться,

Еще раз в тень зайти и день еще один

Прожить: проходим мы, а рифмы остаются,

Из года в год цветут шиповник и жасмин.

Что важно? Чтобы ветвь под ветром покачнулась

И задышала мысль внезапная в строке.

А старость иногда напоминает юность

Сомнением в себе и близостью к тоске.

И вспомнишь: от любви страдал, как от ушиба,

Но счастлив ею был здесь, а не где-то там…

И знал, кому сказать, придя в себя, спасибо:

Пылающему дню и дымчатым теням.

«Хотя на опушке клубящийся куст…»

Хотя на опушке клубящийся куст

Мне нравится больше, чем тот, что подстрижен,

А все же стихи – это мера и вкус,

И стриженый тополь в саду не обижен,

И жимолость тоже. И мы не в лесу.

И к путаной речи склонить стихотворство

Нельзя. Не поправить ни ветвь, ни лозу?

Вот это как раз бы и было б притворство.

«Как я испугаюсь, когда я пойму…»

Как я испугаюсь, когда я пойму,

И как удивлюсь и утешусь: еще бы,

Ведь прапорщик мог в самом деле в Крыму

Погибнуть: редуты, гранаты, окопы,

А он рисковал, испытать себя рад,

И множество раз на прицеле, на мушке,

Бывал и в строю рассыпном, и снаряд

Однажды попал в колесо его пушки.

Как если бы кто-то держал бриллиант

С табачной трухою в дырявом кармане.

Он в ров севастопольский мог свой талант

Зарыть, раствориться в рассветном тумане,

Мы жили б тогда в измеренье другом,

Прощайте, бретеры, герои, транжиры,

Заснеженный тамбур, прощай, в Бологом,

И зимние звезды, и черные дыры.

Теперь я спрошу тебя – ты объяснишь,

Зачем этой жизни нам вверено чудо,

И есть ли Россия, и есть ли Париж,

Зачем и куда мы идем и откуда,

И взвешена ль кем-нибудь ночь на весах,

Задумана ль гибель иль всё – только случай,

И сколько же звезд не зажглось в небесах,

И сколько стихов не написано лучших!

«Италию считать особой частью света…»

Завтра увижу Элизий земной…

Е. Боратынский

Италию считать особой частью света

Поэт наш предлагал, она другого цвета

На карте быть должна, какого? – не сказал,

И не спросить его, – лет двести было это

Тому назад, но как он прав, как понимал

Значение ее и роль в подлунном мире!

Когда бы он слова свои доверил лире,

Их повторяли б мы за ним в своем уме

И сердце, – не успел: недели три-четыре

Жить оставалось; где ж сказал он их? – в письме.

Спасибо, что письмо дошло до адресата,

Фамилия была которого Путята,

Неаполь далеко, могло пропасть в пути.

О, как красив залив, и негой жизнь объята,

И статуи стоят – как к ним не подойти?

Художник – вот кто здесь счастливей всех на свете.

В словах не передать все впечатленья эти,

А впереди еще Флоренция и Рим.

И рисовал себе он их в нездешнем цвете,

Не ведая, как рок распорядится им.

«В Италии, мне помнится, что в Риме…»

В Италии, мне помнится, что в Риме

На некоторых крышах деревца

Я разглядел и любовался ими,

И восхищенью не было конца,

Так нравилось мне это обрамленье:

Зеленая опушка, пришлый хлам –

Архитектуре как бы возраженье,

Теснящее ее и здесь и там.

Смущающее цепкостью природной,

Веселым своеволием своим,

И разум, нам завещанный, угодный

Богам, слабел под натиском таким

И справиться не мог с растущей силой,

Ветвящейся, перечащей ему,

Быть может, потому и сердцу милой,

Что город обращается к уму.

«А мы живем в стране гипербореев…»

А мы живем в стране гипербореев –

И ничего, не жалуемся, снежный

Лежит покров, но греют батареи

Нас, и снежок – наш друг, не скажем: нежный,

Но верный, даже праздничный скорее,

Чем будничный, еще какой? Прилежный,

Старательный, дороги засыпая,

Кусты, деревья, мечется, искрится

И ослепляет, жизнь преображая,

И облипает ватой наши лица.

Откуда в нем мечтательность такая?

Снегирь к нам прилетает и синица.

Хотя, конечно, вьюга хаотична,

Метель ползет, как белая попона.

Но, заглянув вчера в словарь античный,

Прочел, что мы – любимцы Аполлона.

Что ж, так и есть. И он приходит лично

К нам и стихам внимает благосклонно.

Жизнь сама себе спасенье

«Разлука – это память о другом…»

Разлука – это память о другом,

Умершие не помнят о разлуке,

Не думают с тревогой ни о ком

И к тем, кто любит их, не тянут руки,

И это благо, что ни говори.

И в райские не залетают кущи

Синицы, скажем, или снегири.

Разлука существует для живущих.

Разлука – это память, это страх

За тех, с кем разлучен, земная мука,

Описанная столько раз в стихах.

Всего страшнее русская разлука.

Кто умер, для того разлуки нет.

Когда Гомер придумал Одиссея,

Велев ему скитаться двадцать лет,

Ни Колымы не знал, ни Енисея.

«Я знаю, что было причиной бессонницы…»

Я знаю, что было причиной бессонницы

Сегодняшней – выпавший снег ею был,

Вздымался, метался, и что-то от конницы

В нем было, от древности – воля и пыл,

Засыпал все улицы, занял все площади,

Казалось бы: что мне его белизна,

При чем тут метель и какие-то лошади?

Уснуть я пытался, но мне не до сна.

В обход здравомыслия, мимо сознания

Меня захватил он – и мне не спалось.

Как будто в душе всколыхнулись предания,

Сказания; вкривь устремляясь и вкось,

Кружился, клубился, меня своим пленником

Считая и данником, сон отгонял,

И я перестал быть своим современником,

В нашествии этом куда-то пропал.

«А в наше время, в наше время…»

А в наше время, в наше время…

Кто вам сказал, что время – ваше?

Оно – не пленница в гареме,

Оно про вас не знает даже,

Оно бесхозно, безыдейно

И на пространство не в обиде,

О нем спросите у Эйнштейна,

На звезды ночью посмотрите!

А утром, свежую газету

Купив, на время не пеняйте:

Вы и в игру втянулись эту,

И как бы в ауте, в офсайде,

Оно того, кто в первом веке

До нашей эры жил, быть может,

Достанет вам из глиптотеки

И в современники предложит.

«Показать бы тем безумцам, тем наркомам, тем чекистам…»

Показать бы тем безумцам, тем наркомам, тем чекистам,

Чем дела их обернутся, что с мечтами их случится,

Показать бы тем партийцам, показать бы тем поэтам,

Чем наесться, чем напиться им придется в мире этом.

Речь идет не о Вандее, угодят в свои же сети,

Ничего страшней идеи и лукавей нет на свете,

Где-нибудь году в двадцатом показать бы им процессы,

Сочиненные усатым, дьявол он – и сами бесы.

Никого спасать не надо, жизнь сама себе спасенье,

И защита, и цитата, например, про возвращенье

В те края, где одиноко жил ты с няней, – нет их краше!

И не надо, ради бога, разворачиваться в марше.

Показать бы им, беднягам, показать бы душегубам,

Что случится с красным флагом, с Пролеткультом, с Политклубом,

Лучше б Тютчева читали и под фетовской луною,

Не заглядывая в дали, любовались бы весною.

«Мы жили стихами, мы так их любили…»

Что в мае, когда поездов расписанье…

Б. Пастернак

Мы жили стихами, мы так их любили,

До самозабвенья, и счастья, и дрожи.

Они нас найдут, может быть, и в могиле.

А вы, извините, на нас не похожи.

«Что в мае, когда…» – и подхватывал рядом

Сидящий с тобой: «поездов расписанье»,

Тебя поощряя сочувственным взглядом,

Как будто сердечное слышал признанье.

Какая политика? К черту досаду

На строй допотопный с вождем-недоумком.

Спасибо чудесному строю и ладу,

И дружбе, и водке, разлитой по рюмкам.

Мы в книге искали, а не в интернете

От грусти лекарство, от скуки спасенье.

И если нас что-нибудь ждет на том свете,

То это – любимое стихотворенье.

«Вспоминая работу в школе, стыжусь того…»

Вспоминая работу в школе, стыжусь того,

Что читать и хвалить приходилось поэму «Ленин»

И стихи о советском паспорте, как его

Из широких штанин доставал пролетарский гений.

Это ж надо так верить в другой, небывалый мир!

Небывалого быть и не может другого мира.

Интересно, на полке стоял у него Шекспир?

Посмотрел бы в окно, как темно на дворе и сыро.

Разумеется, солнечных тоже хватало дней,

И случалось пройтись по Москве одному и с Лилей.

Ничего нет глупей и плачевней больших идей,

Хорошо, если нам улыбались и нас любили!

Во внимание не принимая былых веков,

Отрекаясь от прошлого, как от чужой поклажи,

Интересно, он что-нибудь знал про микенских львов,

Что у косности мира веками стоят на страже?

«Мне Зощенко велит не перенапрягаться…»

Мне Зощенко велит не перенапрягаться.

Он книгу написал о том, как не стареть:

Поменьше за столом сидеть, не предаваться

Тоске, щадить свой мозг, почаще улыбаться.

А смерть? Что смерть?

Философ Демокрит сто лет на свете прожил

Благодаря чему? А жизни был он рад.

И, материалист, не верил в разум божий,

А доверял себе. И, на него похожий,

Жил долго Гиппократ.

Таких примеров ряд привел и примечаний.

– Не надо, – говорит, – иметь воспоминаний.

Не лучше ли смотреть, как яблони цветут?

И никаких метаний,

Губительных страстей и пагубных причуд.

Вот бабочка летит, клюет ворона мусор.

Величественно все на свете. Только трусам

Земная жизнь страшна, – так ведь и нет другой!

Значенье придавать уколам и укусам?

Забудь, махни рукой.

Волнуясь и смеясь, я Зощенко читаю.

Как молодость вернуть? Я в кепке представляю

Его и к серому тянусь его плащу…

Хотел бы я не знать о нем того, что знаю;

Мрачнею и грущу.

«А всех умнее был, быть может, Грибоедов…»

А всех умнее был, быть может, Грибоедов,

Так видел все насквозь и точно понимал.

И хочется сказать: учитесь у поэтов:

«Такой же я, как вы, ужасный либерал».

И ничего смешней придумать невозможно,

Как будто фраза им написана вчера.

А Загорецкий – плут и вор и лжет безбожно,

А глупость, извини, как этот мир, стара.

«О чем говорит со звездою звезда?..»

О чем говорит со звездою звезда?

О жизни – так кажется мне иногда, –

Единственной жизни, случайной, земной,

Печальной, прекрасной, несчастной, одной.

Повсюду лишь звезды, куда ни взгляни,

И Лермонтова вспоминают они,

И помнят, и знают всех по именам,

И кажется мне, что сочувствуют нам.

И спрашивает, может быть, у звезды

Звезда: «Ты могла бы, хотела бы ты

Страдать, и любить, и пройти без следа?» –

«Как это ни грустно, наверное, да».

«Я и свет погасил, и задернул шторы…»

Я и свет погасил, и задернул шторы,

Этот жест так похож на отказ от жизни!

Не нужны мне соблазны ее, просторы,

На меня с удивленьем глядит Всевышний.

С удивленьем и, кажется, с сожаленьем,

С огорченьем, а может быть, с пониманьем,

Потому что каким обладать терпеньем

Надо, будучи связанным с мирозданьем!

Опекая его, отойти не смея

От него отвернуться ни на минуту.

Да, конечно, прекрасна была затея,

Но грустна и смущает привычка к чуду.

А еще эти войны, чума, раздоры

На земле, эти просьбы, богослуженья…

Если б свет погасить и задернуть шторы

На окне, – невозможно ни на мгновенье.

Державное теченье

«Я люблю итальянский акцент…»

Чудь начудила да Меря намерила…

А. Блок

Я люблю итальянский акцент

Петербурга, французский, голландский.

Он у нас иностранный агент,

Плохо знающий русские сказки

Или знающий, но не на них

Он воспитан, и славянофилы

Площадей его, улиц прямых

Не любили, ни блеска, ни силы.

Блеск не лучший, и сила не та.

И смотрели сердито и хмуро.

Подозрительна им красота

Этих шпилей, дворцы и скульптура,

Им особый мерещился путь,

И, наверное, даже в могиле

Снились русы им, меря и чудь –

И они этот путь получили.

«В весенний день поговорить…»

В весенний день поговорить

Неве б хотелось, может быть,

С Большим каналом о величье

Своем и прелести чужой,

О том, что он, и впрямь большой,

Ей мил, как брат, при всем различье.

О том, насколько ж, хмурой, ей

Живется горше и трудней,

Как страшны зимние метели,

Но есть и май, и забытье,

И постарались для нее

Кваренги, Росси и Растрелли.

И может быть, Большой канал

К ней развернулся б и сказал,

Что блеск закатов и рассветов

И самых мрачных ей идет,

А про гранит ее и лед

От русских знает он поэтов.

«Скажи царю Петру спасибо за фонтаны…»

Был куплен за бутылку рома…

А. Пушкин

Скажи царю Петру спасибо за фонтаны,

Скажи царю Петру за статуи спасибо.

Он в европейские недаром ездил страны,

Дуб нравился ему и стриженая липа.

Ты скажешь: ерунда. Но это он Рембрандта

Велел купить, – с тех пор Давид с Ионафаном

Прощается у нас, другого варианта

И не представить нам, Давид в чалме с султаном.

И греко-римский миф он пригласил в Россию,

Нептуну придавал особое значенье.

Ни казней мы царю, ни пыток не простили –

И все-таки Невы державное теченье.

И все-таки дворцы и шпили Петербурга,

И ночь так хороша весной и невесома…

И есть еще одна великая заслуга,

А стоила она одну бутылку рома!

Зимний туман

Зимний – это не летний туман.

В зимнем шпиль твой не виден, Трезини!

Летний светел, хотя и смутьян,

Беспросветен и сумрачен зимний.

И, очки протирая платком,

Сквозь метели слепую завесу,

Как сквозь стену, иду напролом,

Не поддавшись унынью и стрессу.

Сколько зим, говорю, сколько лет!

Как дворец называется – «Зимний»?

Но в зеленый по-летнему цвет

Он покрашен недаром? – скажи мне.

А еще почему б Летний сад

И Лебяжью не вспомнить канавку,

На листву и весенний наряд

В феврале подавая заявку?

«Проезжает автобус куда-то…»

Проезжает автобус куда-то,

Навестить кто-то едет кого-то,

И в автобусе днем пустовато,

Он коням бы понравился Клодта.

Почему? Потому, что подсунуть

Рифма точная их захотела,

Потому что повеять и дунуть

Так весна ветерку повелела.

Вдруг случайные вещи всплывают,

Окаймленные блеском лучистым,

И стихи ни о чем задевают

Больше тех, что наполнены смыслом.

Вот и в первой строфе как приманку

Так решительно не потому ли

Они клодтовский через Фонтанку

Мост бессмысленно упомянули?

Потому что на правду похожи,

Как она ни грустна, ни печальна,

Потому что бессмыслица тоже

В эту жизнь включена изначально.

«У воронихинской черной решетки…»

У воронихинской черной решетки,

У округленной чугунной ограды

Я попрошу, как счастливой находки,

Тайной свободы и чудной прохлады,

Я поучусь кружевному искусству,

Я постою под узорною тенью,

Радуясь самозабвенному чувству

И приложив его к стихотворенью.

Надо любить не себя, а дыханье

Солнечных бликов на пыльном граните.

Надо достойно пройти расстоянье

К смерти – от праздности и чаепитий,

К вечному сну – от забот и ошибок.

Черное в солнечном свете лилово.

Если чугун так узорчат и гибок –

Значит, таким же быть может и слово.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!