Читать книгу "За проволокой"

Автор книги: Алексей Кочетков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Алексей Кочетков

За проволокой

Третья часть повести

«Иду к тебе. 1936–1945»

Редакторы: Инна Кравченко и Татьяна Губина

Общая редакция и примечания

Владимира Кочеткова

Переводы с немецкого

Марка Циприна

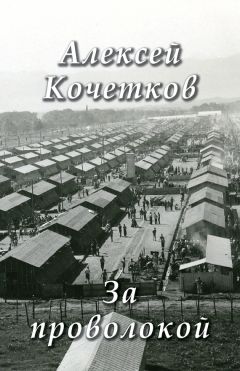

Лагерь Сан Сиприен

С месяц мы еще втайне надеемся.

Еще стоит Мадрид.

Нас могут позвать. Мы к этому готовимся.

Мне даже кажется, что этот пустынный кусочек побережья Средиземного моря, эти проволочные ограждения, эти толпы – остатки республиканской армии за проволокой – все это только второй, пусть более грандиозный, Баньер де Люшон, где интернировалась бежавшая из-под Уэски 31-я дивизия. Недолгосрочный лагерь, временное пристанище и ничего больше. Отдохнем, как тогда, весной тридцать восьмого, рассортируемся – кто за Республику, а кто домой или в кусты, и снова вернемся.

Лагерь Сан Сиприен (февраль 1939 г.).*1

Только там, на спортивном стадионе, было гораздо теплее. Не было этого промозглого холодного ветра с моря. Он свирепствует в эту пору по всему побережью, этот проклятый самум[1]1

Сильный, но кратковременный шквал, сопровождающийся пылепесчаной бурей, характерный для пустынь Северной Африки и Аравийского полуострова.

[Закрыть]-мистраль[2]2

Ветер в Провансе. Холодный северо-западный ветер, который иногда настолько силен, что вырывает с корнем деревья.

[Закрыть]. Здесь, у нас, у прибрежной деревушки Сан Сиприен, на песчаном пляже. И у Аржелес сюр мэр – южнее, ближе к Испании – к Порт Боу, где на таком же песчаном пляже залегли остатки армии Модесто.

Лагерь Аржелес сюр мэр.*2

Аэрофотосъемка лагеря Аржелес сюр мэр (февраль – март 1939 г.).*3

Этот проклятый самум-мистраль! Он засыпал первые дни нас и наши окопчики-лежанки холодным песком. Он выдувает сейчас остатки тепла из наших приземистых, полузанесенных песком, наспех, из ворованных досок сколоченных бараков.

Но он уймется, этот несносный ветер. И монотонный, надоедливый гул морских волн тоже. И военный врач латвиец Бахрах перестанет требовать от меня: «Переведи господину лейтенанту – еще один столбняк, нужна сыворотка, срочно, много». Он ругательски ругает «тюремщика Марти[3]3

Андре Марти (6 ноября 1886 – 23 ноября 1956) – французский коммунистический деятель, секретарь Коминтерна с 1935 по 1944 г. В 1936 г. был направлен Коминтерном в Испанию руководить интербригадами. Был известен жестокими методами наведения порядка.

[Закрыть]» за террор в тылу и на фронте, но от ворот интербригадовского отсека-загона, от крохотного санитарного барака не отходит.

Нас позовут, такие слухи ходят, и мы построимся для переклички.

А там, в Испании, еще борющейся Испании, все это покажется дурным сном.

И этот марш от границы, длившийся весь день и большую часть ночи. И этот растянувшийся по пляжу на километры, еще ограждаемый проволокой лагерь. И эти опереточные, ярко раскрашенные шоколадные марокканцы – морос на юрких косматых лошаденках и темные, как ночь, сенегальцы.

Не так-то просто убежать, пробраться в Париж – в Советское консульство за обещанным.

Нет, мы не демобилизованы, мы боремся за наше существование. За ослабевших. За спайку.

«Яуна циня» – «Новая борьба» – первая стенгазета в нашем отсеке. Молодцы латыши, хозяйственный народ. Молодец командир латышской роты – последний начальник сводной польской бригады Рудольф Вилкс (Лацис). Молодцы Чиспа[4]4

Клаудиус Чиспа – псевдоним Александра Березина (Берзиня).

[Закрыть], Ратниек, Палкавниекс, Жанис Фолманис, веселый большеголовый Беньямин Кур… Всем другим интербригадовцам отсека, даже дружным немцам Людвига Ренна, такие ребята – пример. В их уже электрифицированном бараке чистота и порядок. (А чистота – это здоровье, это мораль бойца.)

Мы уже восстанавливаем партийную организацию. Впервые мы вместе. Не то, что в Испании. Все оставшиеся в живых. Остатки итальянской, немецкой, польской, югославско-балканской бригад, артиллеристы все больше дальнобойных батарей, врачи и оружейных дел мастера, полиглоты-переводчики, политработники и военные советники (рангом поскромнее), командиры-хефес и рядовые (пехотинцев меньше). Из интербригадовцев нет здесь рослых линкольновцев, бравших Бельчите. Их уже приняла их родина. Они уже на свободе. По домам разошлись и французы из «Марсельезы».

Впервые все вместе, все старые друзья-возвращенцы, знакомые и незнакомые оборонцы, и просто русские-антифашисты, и говорящие по-русски евреи-палестинцы. Все вместе – лица без гражданства – син насионалидад, в роте бывшего парторга возвращенцев и капитана-артиллериста Ларионыча, в дощатом не ахти как сварганенном приземистом бараке.

Здесь так потрясший меня на том оборонческом митинге-диспуте огромный усатый косноязычный Петя Рыбалкин, веселый таксист Коля Лосев, застенчивый очкастый Миша Гафт и степенный молчаливый Георгий Шибанов из группы тех чудесных ребят русской секции шоферов СЖТ[5]5

Confédération générale du travail (фр.) – Генеральная конфедерация труда.

[Закрыть], которые в возвращенцах официально не числились, глаза Сюрете Женераль[6]6

Главное управление безопасности Министерства внутренних дел, существовавшее с 1887 г. В 1935 г. переименовано в Сюрете Насиональ.

[Закрыть] не мозолили, но дело делали, и воевать все вместе в Испанию поехали. Только Павлик Пелехин из той группы да Коля Роллер с Димой Смирягиным где-то в другом лагере. Может быть, в Аржелес сюр мэр. Там, где Балковенко из нашей первой возвращенческой тройки добровольцев и другие ребята. А, может быть, в Париже.

Мы тоже боремся за сплоченность рядов, за чистоту и опрятность. И досаждаем этим нашим соотечественникам:

– Товарищ Иванов! Ты когда последний раз ноги мыл?

– На Эбро, товарищ Журавлев, на Эбро, – отшучивается нескладный, с клыком во рту, инструктор-пулеметчик Иванов, – форсировали Эбро вплавь, вот и пришлось не только разуться, но и раздеться.

– Сейчас же мыться, – супит брови похудевший, измотавшийся Борис.

…А ла плая… а ла плая (на пляж!), – несется многоголосый саркастический хохот-крик. И, устроившийся было тут же за бараком оправляться боец, покорно поднимает уже опущенные штаны, и плетется к морю – к многокилометровой траншее-уборной.

Пляж этот, донельзя загаженный и пахучий, мы именуем – «Авеню Даладье». Это в отместку за «помощь» Испанской Республике, за «радушный» и «теплый» прием защитников демократии, за куски хлеба[7]7

Дневной рацион состоял из буханки хлеба на шестерых и мешка риса на 400 человек.

[Закрыть], которые в первые дни забрасывали в загоны[8]8

Лагерь был разделен колючей проволокой на отсеки 300 м на 500 м.

[Закрыть] из грузовиков, за холод и за вшей.

Но есть в этой издевке и неуловимый трагизм. Как далеко в прошлом улыбающиеся, обнимающие друг друга победители, вожди победившего Народного фронта Даладье, Леон Блюм, Морис Торез! Медовый месяц альянса демократии. Клятвы в верности. Как далеко Париж нашей, моей молодости. Незабываемый, бурливший, кипевший, мечтавший народный Париж.

Народного фронта больше нет. Он рушится там, в покинутой всеми, окруженной врагами Испанской Республике. Ее дни сейчас сочтены[9]9

В ночь с 5 на 6 марта 1939 г. полковник Касадо совершил в Мадриде антикоммунистический переворот, и власть перешла к Совету национальной обороны. После этого на улицах Мадрида несколько дней шли бои между коммунистами и сторонниками Касадо. 11 марта мадридские коммунисты сложили оружие. После провала переговоров 23–25 марта между представителями Совета национальной обороны и Франко, 27 марта франкисты перешли в последнее наступление. На следующий день они без боя взяли Мадрид. К вечеру 31 марта вся территория Испании оказалась в руках Франко.

[Закрыть]. Автомобильный радиоприемник, тайком водворенный в электрифицированном, примерном, образцовом бараке латышской роты, доносит нам ее предсмертные конвульсии. Уже клубится в межпартийной драке иссушенная трехлетним горем-страданиями испанская земля. Последний островок борющейся демократии. И это – страшно.

Рухнет эта спайка и у нас, если мы не будем бороться. Давно идет «шапочный разбор». Устраиваются ведь некоторые! И наш загон-отсек покидают счастливчики. Советники-интербригадовцы латыши Ратниек, Вецгайлис… За ними мой комбриг Рудольф Лацис. Торопливо жмет руку: «Прощай, начальник штаба!». Они из «большой деревни». Их наконец-то вызволили.

Мы рады за них и немного завидуем. И продолжаем борьбу. А по углам шипят недовольные: «Вот сколько лет боролись, добивались, кровь проливали, а сейчас сиди. Все коммунисты виноваты!».

Друзья расходятся по узким национальным группкам. Залезают в национальные домики-улитки. Не прочь поворчать: «Опять эти эгоисты-немцы доски стянули, только-только на них нацелились!».

Но это не страшно, это поправимо.

Надо только наметить общую цель, притягательную для всех.

– Нет, никаких иностранных французских легионов. Мы не наймиты. Позор торговцам пушечного мяса! – отбиваемся мы от вербовщиков. – Убирайтесь вон!

– Ну и сидите, загорайте. Попроситесь еще, – грозят вербовщики.

Нет, общая цель, с тех пор как смолкли раскаты сражений по ту сторону Пиренеев, ясна. И эта цель – возвращение на Родину.

Имеем ли мы право, моральное право вернуться на Родину? Мы – полузаключенные, полубеженцы, нежелательные бесподданные иностранцы-метэки, к тому же красные бандиты, как величают нас местные реакционные газетенки. Нас ждет немедленная высылка, очутись мы во Франции по ту сторону проволоки.

Чисты ли наши помыслы о Родине? Разве не от нашего имени сказал, уезжая в Испанию, наш возвращенческий активист, погибший под Бельчите полковник Глиноедский – Хименес: «Хочу доказать свою преданность Советской Родине не на словах, а делом». И разве не доказал эту преданность Родине другой возвращенческий активист-партиец Федя Лидле, погибший под Брунете, и десятки других?!

А разве не жили мы там, в Испании, одной дружной семьей с советскими командирами-советниками, советскими переводчиками. «Вернешься, обязательно вернешься домой после Испании», – не раз повторял Иван в Ихаре. – «Вот только следить за тобой будут всю жизнь», – добавлял он задумчиво. А я тогда пропускал это мимо ушей. Не верил.

Да и вернулся же недавно на Родину один из наших возвращенцев, адъютант генерала Лукача – Алеша Эйснер[10]10

Он там вскоре был арестован, получил 8 лет воркутинских лагерей и ссылку в Карагандинскую область.

[Закрыть].

Ведь было же обещано: «Ваш путь на Родину лежит через Мадрид».

И что делать всем нам здесь, на песчаном пляже?

Ну, хорошо, ветер утих. Средиземное море больше не пенится белыми барашками волн. Солнце пригревает все сильнее, и мы, разбредясь по «авеню Даладье» и скинув с себя все, пытаемся в который раз избавиться от вшей. А дальше что?

Памятник «90000 интернированным испанским республиканцам – детям, женщинам и мужчинам, гражданским и военным», установленный рядом с пляжем Сан Сиприен.

Монолит в память 100 тысяч испанских республиканцев, интернированных в лагере Аржелес сюр мэр. Он установлен там, где был вход в лагерь.

Пляжи Сан Сиприен и Аржелес сюр мэр.*4

* * *

– Предпримем все от нас зависящее, чтобы вы вернулись на Родину!

Кто это говорит?

Да кто же, кроме Васи Ковалева, имеет право делать такие ответственные заявления?

А где он, Вася Ковалев? Добродушный и простоватый, он здесь же, у проволочной ограды отсека-загона нашего сан сиприеновского лагеря. Вот, рядом, у проволочных ворот отсека. Чуть-чуть в сторонке, где все встречаются. Жандармы – гард мобили – чернокожие сенегальцы могут нас и отогнать, а могут и не обратить внимания.

Мы еще не забыты. Мы еще не одни. Ко всем нам, к полякам, чехам, латышам, эстонцам, литовцам, итальянцам, немцам – ко всем другим, кто здесь и кто в Аржелес сюр мэр, уже тянутся ниточки сострадания, солидарности, помощи. Приезжают со всех сторон от еще существующих легальных, демократических антифашистских организаций, от комитетов содействия. Приезжают посмотреть на героев, поддать духа-бодрости, проинструктировать, передать свежие газеты и журналы. Пишут письма. Присылают первые посылки. Ниточки дружбы и сострадания тянутся со всех стран. Из Франции, Англии, Америки.

И вот он, простак, улыба Вася. Гладенький, упитанный, мирный, не воевавший парижский Вася. Вот она, давно забытая мирная жизнь!

И мы рассматриваем это потустороннее явление давно забытого штатского мира. Какой чудесный галстучек, рубашечка!

И он рассматривает, немного смущенный и обрадованный встрече, наши повыцветшие, поникшие капитанские, лейтенантские офицерские фуражки (носить нам больше нечего) и наши защитные френчи и рубахи, не первой, надо сказать, свежести.

Он заглядывает в наши запавшие, горящие смутной тревогой и надеждой глаза. И хмурится, видя наши выпирающие обветренные скулы. Крепко жмет протянутые сквозь проволоку худые темные руки: Борису Журавлеву, Георгию Шибанову, Ивану Трояну, Пете Рыбалкину – всем нам, небольшой кучкой вышедшим ему навстречу.

Сказал он нам тогда у проволоки немного:

– Заполняйте анкеты – раз, пишите автобиографии – два. Фотографируйтесь. Только все быстро и без шума. Не перепачкайте анкеты, бумагу. Держи, Борис. Раздашь только своим, проверенным. Характеристики на каждого, слышишь, Борис. Действуйте. Еду в Аржелес сюр мэр. Скоро вернусь или пришлю кого-нибудь. Держитесь, не падайте духом.

Анкеты – в третий раз

И мы стоим, потрясенные, еще не веря обрушившемуся счастью, уже понимая, что что-то стряслось и что это уже нечто новое. Не примчался бы зря сюда Ковалев из Парижа. Далекая Родина-мать уже знает о нашем существовании и протягивает нам, попавшим в беду, руку помощи. И это совершенно закономерно, так и должно быть. Соответствует Конституции, гуманности и справедливости.

И мы возвращаемся в наш душный дощатый барак с драгоценной ношей и хорошими новостями в чудесном настроении.

Борис Журавлев – так и не доживший до светлого дня разгрома фашизма.

Таганрожец Иван Троян, погибший героем за несколько дней до прихода союзников, в резистанс[11]11

Резистанс – движение Сопротивления.

[Закрыть] – на востоке Франции.

Георгий Шибанов, который и поныне здравствует в своей Александрии (нашей, а не египетской Александрии). Шибанов – инициатор сопротивления русских парижан нацистским оккупантам.

И Петя Рыбалкин – косноязычный, простой и мужественный человек, потрясший меня на том предыспанском митинге-диспуте оборонцев на рю Лас Кас чтением, не претендовавшего на эпистолярный шедевр, письма с Родины.

И автор этих строк, рассказывающий о своем тернистом пути на Родину.

А тогда, забравшись с нашей драгоценной ношей в наш приземистый, неказистый душный возвращенческий барак, мы решили максимально использовать обнадеживающую новость.

Нельзя, конечно, было просто, без шума, как представлял себе Ковалев, раздать анкеты, бумагу, потом постричь, побрить, сфотографировать всех кандидатов в советские граждане.

Нельзя было без шума и по другим соображениям.

Наше короткое свидание у проволоки с Васей прошло для жителей возвращенческого барака совсем незамеченным.

За доказательствами не надо было далеко ходить.

* * *

В бараке было тихо. Кто, разморенный духотой, спал на соломенных самодельных мешках-топчанах, разложенных в два ряда. Другие, придвинувшись к щелям и дыркам досок, почитывали потрепанные книжицы (все больше про любовь).

В углу, у горбоносого грека из Крыма, резались в «подкидного». Подозрительный тип этот грек! Черт знает, как попал в Испанию и что там делал?!

Кто-то писал, должно быть, письмо, пригнувшись к дощечке, положенной на колени.

Третий, поленившись выйти из барака, внимательно рассматривал швы вывернутой наизнанку рубашки.

Появление кучки возбужденных офицеров, команда Журавлева: «Свистать всех наверх! Дневальные – на авеню Даладье, разыскать всех наших!» – уже произвели впечатление. Все сгрудились к середине барака. Картежники тоже. И грек оказался моментально изолированным. В бараке запахло сенсацией.

Нельзя утверждать, что такого важного сообщения не ждали. Взоры на Родину стали обращаться, как только прошла первая усталость, а по ту сторону Пиренеев наступила тишина.

И все же это было чудесной неожиданностью. И Ларионыч умело ею воспользовался. Он поминал наших мертвых, отдавших свою жизнь за дело народа. Подсчитывал, сколько у нас раненых (не раненых раз-два и обчелся). Сколько жертв вообще понесли волонтеры свободы. Он говорил о большом доверии, которое нам оказывают партия, правительство и лично товарищ Сталин («Ура! – товарищу Сталину!»). И, конечно, изложил всю нашу стратегическую программу-максимум. Ради нее и стоило пошуметь. Учеба, активность, гигиена. Особенно гигиена:

– Ни одной анкеты в грязные лапы не дам. Кто испачкает хоть лист – пеняй на себя. С завтрашнего дня мы должны опередить по всем показателям чистоты и порядка тельмановцев.

И вот мы потеем, как на переэкзаменовках по русскому письменному, пишем биографии, заполняем анкеты. И растем в своих собственных глазах и в глазах всего отсека и даже соседнего с нами испанского. И я, выполнив тысячу поручений, обеспечивающих это важнейшее мероприятие, и дождавшись своей очереди пользоваться ручкой, тоже заполняю анкету.

Заполняю в третий раз, и уже сейчас, как думалось, в последний. И опять скачу по хорошо знакомым полочкам анкеты: …состоял ли я в подпольной организации РСДРП?.. подвергался ли я репрессиям со стороны царского правительства??. служил ли я в Красной армии?!. или в учреждениях белогвардейцев?!. И все повторяю «нет» и «нет» и ищу возможность сказать «да». И опять я чувствую себя в анкете, как в ботинках на три размера больше. И по-прежнему я русский и у меня нет никакого семейного положения, хотя здесь в этом бараке мне исполнилось двадцать семь. Правда, есть и изменения. Прибавилось: комсомол, партийность с 1936 года, «участие в освободительной войне испанского народа» – как сформулировал Журавлев, ранение – на Эбро, и воинское звание – капитан, переводчик испанской республиканской армии. Но это надо отображать в автобиографии, а не в анкете. Отдельных для меня испано-французских полочек в анкете еще не сделали.

Ломаю себе голову над гражданством. Лишили меня там в Латвии подданства или нет? Имею ли я еще подданство или являюсь, как все в роте, лицом без гражданства – син насионалидад?

Для этого надо написать домой в Ригу маме.

А я твердо решил никогда ей больше не писать. Не могу ж я писать ей после того письма, которое я получил там, в Каталонии: «Зачем я разоряю чужую страну?» И это в ответ на мое искреннее длинное, горячее, отосланное накануне отъезда из Парижа в Испанию письмо, в котором я объяснял, как мог, почему я еду в Испанию, почему я должен ехать в эту страну… Письмо, в котором я завещал, как старший, брату и сестре любить советскую Россию. А сестре Зине, она тогда приехала к маме из Москвы, еще особо высоко держать честь советской гражданки.

«Разорять?» Нет, не разорять, а защищать. Не мы первыми начали это глумление над народными чаяниями, эту современную Варфоломеевскую ночь. Я был честен. Да, я убивал, но и в меня стреляли. Это было, как на дуэли, – на равных условиях. Но мои руки не обагрились кровью безоружного врага, хотя я мог расстрелять, перейди он на сторону врага, и родного брата. Нет, ты меня не понимаешь, дорогая мама.

Итак, мы корпели и писали, сначала на черновиках, а потом, после консультаций по проблемам грамматики, начисто. А слух о том, что русских интербригадовцев будут отправлять на Родину, облетел весь лагерь. И мы на короткий срок стали именинниками. К нам наведывались соседи. Заходили как будто ненароком латыши, поляки и даже печальные, замкнутые немцы. Все бездомные, бесприютные.

Зашел знакомый Владек:

– Пишешь, курвин сын Алекс?

– Пишу, Владек, не мешай.

– Ну и правильно, что пишешь… на Родину, значит?

– На Родину, Владек.

– Тоже правильно. Курва их мать. Ты куртку свою козлиную кому-нибудь обещал?

– Нет, не успел.

– Оставишь мне куртку, когда в Перпиньян вызовут?.. У меня, вишь, рубаха, портки и все.

– Конечно, Владек. Что за вопрос? Тебе и оставлю. Она ведь теплая. Только короткая.

– А дома ты новую купишь?

– А ты думаешь, у нас таких курток нет?

– Значит, по рукам, Алекс?

– По рукам, Владек.

– …одеяло белое ты кому-нибудь обещал?

– Нет, оставлю тебе. Прихвати, когда домой будешь ехать.

– Прихвачу, а то сам знаешь, как здесь холодно.

– Да, холодно и голодно.

…Оно и сейчас со мной, это немудреное тонкое, белое, с желтыми по краям полосками, одеяло военных испанских лет. Вместе прошло все странствия. Не удалось, так и не удалось мне вернуть его белокурому Брозиню, майору испанской республиканской армии, первому в истории Каталонии латышу – начальнику милиции городка Палафружель.

Грохнулся оземь во время Отечественной войны где-то у границы Латвии переполненный самолет. Не долетел до партизанской базы, погиб в авиационной катастрофе белокурый лейтенант Брозинь.

Тужурка из козлиной шкуры, которую в сан сиприеновском лагере я собирался дарить домбровщаку Владеку, погибла в Берлине. А с Владеком мне довелось еще встретиться во французском Сопротивлении.

* * *

Процедура заполнения бумаг, привезенных Ковалевым, надежда на скорое возвращение домой преобразили нас.

Беспечная, несознательная жизнь лагерников для нас кончилась. Мы стали общественно-активными, дисциплинированными, относительно гигиеничными и вообще положительными.

У нас, наконец, имелась цель. Общая и для всех притягательная. Кругом низвергались правительства, заключались и расторгались джентльменские соглашения, аннексировались территории. Наглевшему фашизму делались уступки за уступками. Под негустую проволоку беженского лагеря Гюрс, куда нас вскоре переместили, по ночам заползали и проползали товарищи из соседних бараков, не имевшие реальной, как мы, перспективы вернуться домой (и следуя указаниям своего национального руководства на воле). Проползали и убегали на волю. А мы все сидели. Сидели и ждали обещанного.

Бушевала война. Сосредотачивались и шли в обход на Париж бронетанковые дивизии Шестой армии вермахта, а мы все ждали.

Нас били за отказ участвовать в «странной войне[12]12

Период Второй мировой войны с 3 сентября 1939 г. по 10 мая 1940 г. на Западном фронте, ознаменованный практически полным отсутствием боевых действий.

[Закрыть]», разлучали и снова соединяли, тащили многих на достройку линии Мажино, которая все-таки так и осталась воображаемой – имажинер, других – на работы в Алжир, а мы все надеялись.

И только после того как в настоящем концлагере Верне из соседних бараков и блоков домой уехали латыши, литовцы, эстонцы и бессарабы и отдельные счастливчики других национальностей, мы начали понимать, что здесь что-то не то, что нас, кажется, уже забыли и что не следует делать из сидения за проволокой культа.

* * *

Однако к этому печальному выводу мы пришли годами позднее, а тогда, в апреле тридцать девятого, мы всем были довольны, и, окрыленные надеждой скорой встречи с Родиной, безропотно вместе со всеми другими сан сиприеновцами покидали этот временный лагерь-табор, чтобы сменить его на более благоустроенный, как нам говорили, не придавая значения перемещению. Какая разница, где сидеть? Не долго ведь.

И вот, рассевшись поудобнее всей знакомой возвращенческой компанией в пассажирском вагоне на станции, к которой уже несколько дней тянулись, поднимая смерчи пыли, колонны из соседних с нашим испанских отсеков-загонов (каждая в кольце конных марокканцев), мы понеслись длиннющим составом на Запад – в другой конец юго-запада Франции – к Бискайскому заливу…

Вдоль манивших прохладой и незабываемыми воспоминаниями снеговых шапок Пиренеев. Сквозь бесконечные ряды виноградников, начинавших уже белеть от купороса, через весь знакомый, исхоженный и изъезженный в студенческие годы винодельческий край. От Каркассон до Нарбонны. На ванданж – сбор винограда. Заключительный этап трудовых студенческих вакаций[13]13

Каникул.

[Закрыть], последняя возможность подработать на учебу, на харчи.

Мимо Каркассон, с рыцарским замком-музеем на холме, к Тулузе.

Средневековая крепость Каркассон.*5

По той же дороге, по которой тогда мчались втроем, нет, впятером (Бедный Жоро, бедный Мариус – вас уже нет среди нас) – в Испанию и по которой сновал взад и вперед, в тридцать восьмом – с советниками в Париж (из Баньер де Люшон), а с летчиками – к Порт Боу.

А под Тулузой, когда в купе похрапывали, искал глазами (в который раз!) сквозь заросли садов знакомые черные силосные башни и сад-коллекцию образцового экспериментального хозяйства нашего Агрономического института Тулузского университета. Искал глазами и нашел. И даже различил в саду-коллекции группку людей.

И я представил себе сменивших нас первокурсников: смуглых арабов-египтян, стройных персов, хрупких индокитаек. Стоят, наверное, смущенные, как мы, впервые взяв в руки садовые ножницы, перед цветущим персиковым деревом? Как подступиться к чуду?!

И мне очень захотелось побывать, поболтать с ними, узнать, в частности, кто из них снимает мою комнатку на рю Бенжамэн Констан около Гран Ронд[14]14

Круглая площадь с парком в центре.

[Закрыть]. И узнать у него, так ли он, как тогда я, увлечен Наукой и, может быть, фитопатологией, которую мне вот пришлось на время бросить – та, другая страсть немедленного освобождения трудящегося человечества от социальных зол победила. Узнать, так ли он там, в комнатушке, зубрит в предэкзаменационные дни. И слышит, как в распахнутые настежь окна вместе с утренней прохладой, ароматом жасмина и криком обезьян из соседнего Жардэн де Плант (Ботанического сада) врывается грохот электрички, лавиной скатывающейся к Тулузе с Пиренеев.

Тулуза. Гран Ронд.

В этом здании находился Агрономический институт.

Рю Бенжамэн Констан.

Пешеходный мост через канал около рю Бенжамэн Констан. Вид с моста.*6

И где сейчас наш любимый профессор Рив[15]15

Луи Рив (1 апреля 1891 – 26 марта 1943). После получения диплома агронома в 1916 г. пошел добровольцем на войну. С 1918 г. вел курс агрономии в Агрономическом институте, с 1931 по 1939 г. – доцент. В 1926 г. защитил докторскую диссертацию, в 1937 г. получил государственную докторскую степень (во Франции тогда были две докторских степени – университетская и государственная). 1 октября 1939 г. получил звание профессора без кафедры, 1 октября 1941 г. – профессора агрономии. Он был высокий, аскетичный, с немного грустной улыбкой, очень добрый, скромный. Одаренный лектор. Каждые две недели он вывозил студентов на практические занятия. Трижды получал премию Академии агрономии – в 1928, 1929 и 1934 гг.

[Закрыть] и нелюбимый ослепший химик Кларенс[16]16

Жозеф Кларенс (5 июня 1873 – февраль 1955) – химик, доктор медицинских наук. С 1919 г. вел курс общей химии в Агрономическом институте. В 1929 г. почти полностью потерял зрение в результате несчастного случая. Он был крупным специалистом в области химии почвы, выдвигал и отстаивал идеи, шедшие вразрез с общепринятыми, за что был окружен стеной молчания, а его исследования были лишены должной аудитории. В конце концов, он оказался прав.

[Закрыть]?

Но мы уже стояли перед семафором Тулуза центральная. А из окна купе просматривалась только неширокая серая улочка (недалеко от аллеи Жан Жореса – узнал я). И пожилые дородные тетушки, все в черном, рассевшись у дома на складных стульчиках, о чем-то судачили. С тротуара в канавку, по которой струилась мыльная мутная сточная вода, пускали кораблики-щепки чумазые курчавые ребятишки, все в черных халатиках.

Рю дю Женераль Жан Компан недалеко от аллеи Жан Жореса.*7

А расфранченные парочки прогуливались вдоль перил, отделявших железную дорогу от параллельной улицы. Они заслоняли нам видение мирной тыловой жизни. Они останавливались иногда совсем рядом и продолжали свое. И только какая-то пышная брюнетка, оправляя раздувавшуюся юбку и делая вид, что не слушает того, что внушает ей затянутый в серую клетчатую пару кавалер с усиками, посматривала в наш притихший вагон.

И мне вдруг стало стыдно, что меня, дипломанта старейшего в Европе Тулузского университета и защитника демократии, провозят через Тулузу, как преступника, под охраной жандармов. И что это не касается этих влюбленных. И рукава моего прежде безупречного военного френча, сшитого у лучшего портного Лериды, бахромятся, а рубашка застирана и грязна.

И я принялся утешать себя, доказывая самому себе, что ничего постыдного за всю мою жизнь не совершил, тем более по отношению к стране, где получил университетское образование.

…Наш поезд стоял, а какие-то юноши в испанских беретах уже бежали к нам и кричали: «Салуд, камарадас!».

И поэтому случаю, мы уже затянули: «Эй, комроты, даешь пулеметы! Даешь батареи, чтоб было веселей!»[17]17

Припев к песне «Школа красных командиров» на стихи Демьяна Бедного.

[Закрыть].

Дебаркадер железнодорожного вокзала Тулуза-Матабьо. Почтовая открытка, 1900 г.

Но поезд вдруг залязгал буферами и, плавно набирая скорость, пронесся мимо переполненного дебаркадера. И до нас донеслись крики приветствий. Нас собирались встречать, доказательством чего была попавшая в окно пачка голуаз.

Поезд все ускорял свой бег, а я начал гадать вслух, что если за Тулузой поезд завернет направо, то нас, очевидно, повезут в Париж, а если он пойдет прямо, значит – к Атлантическому океану, Бордо, а оттуда пароходами – в Мексику или всех в Советский Союз.

Но поезд вскоре повернул налево. И я принялся рассказывать Борису и всем друзьям о красоте здешних горных долин и речушек и обо всем другом, чем любовался во время двухнедельной экскурсии – поездки на велосипедах к океану с однокурсницей Кончитой – полуфранцуженкой-полуиспанкой, девицей восторженной и страстной. О нашем совместном посещении Лурда – святыни, места паломничества, французской католической Мекки. Об изувере-фанатике, бормотавшем молитвы и пятившимся задом с горы по улочке, сплошь занятой магазинчиками с атрибутами культа. И о том, как нас там, внизу не пустили в святую пещеру, чадившую зажженными у входа свечами. И все из-за Кончиты, оказавшейся без чулок (их мы где-то посеяли на сеновале).

Лурд.

Вид на замок По с берега реки Гав-де-По.*8

И о том, как такие же затруднения нас ждали в По – в замке-музее Генриха Четвертого. Где я, как сетовала Кончита, не проявил должного умиления при виде роскошной колыбельки того же Генриха, короля Франции. И обо всех других перипетиях двухнедельного путешествия к Бискайскому заливу, в испанский Ирун и обратно в Тулузу.

За городом По нас сгрузили с поезда. Пересадили на армейские грузовики и повезли в сторону Пиренеев, к испанской границе. Но везли недолго. Вскоре, взлетев на какое-то плато, мы потянулись по прямому, как стрела, шоссе вдоль высоких бесконечных рядов стандартных черных бараков за проволочной оградой, мимо высыпавших нас встречать к проволоке испанцев.

Ночь провели на полу какого-то изолятора. А утром после душа и регистрации нас повели в польский блок, в заранее отведенный барак. В соседнем копошились приехавшие из Аржелеса возвращенцы, рядом разместились литовцы и эстонцы.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!