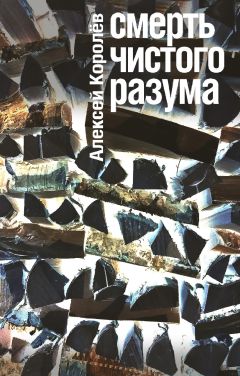

Текст книги "Смерть чистого разума"

Автор книги: Алексей Королев

Жанр: Исторические детективы, Детективы

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

5. Круг чтения старшего цензора Мардарьева

17 июля 1908 г., Поленица под Варшавой

Дорогой Вайсблат!

Нет, Вы меня, очевидно, не поняли или плохо меня знаете. Слишком много чести для Сэма Адлера меня декламировать. Могло бы случиться, чтобы Сэм Адлер исполнил одну из моих вещей на литературном вечере и он должен был бы мне за такую рекламу доплатить. Дать мне 200 рублей. Удавшийся вечер может принести 2000 рублей сбора, из коих я отдал бы значительную часть на добрые дела (учительскую кассу и т. п.), а Сэм Адлер должен был бы здорово поболеть и умолять меня выступить со своими подмастерьями-подонками на таком вечере, именуемом Литература и Шолом-Алейхем. На моих вечерах любители разыгрывают мои ж одноактные пьесы. А подонков я на порог не пускаю, уже пора, чтобы они вновь стали подмастерьями; парша на их головах все равно не излечилась. Но удалить их нельзя по другой причине: эти молодчики любят доносить начальству, если такая «птица» как я забираю у них вечер. Таких случаев было много… Я выразительно описал артистов и дворовых слуг. Я предполагаю, что вокруг Вас не вертятся такие людишки как Адлер, Фишзон, Компаневич и прочие…

Все-таки посылаю Вам афишу из Вильно, чтобы ознакомить Вас с программой моих выступлений, разрешенных виленским генерал-губернатором. Это значит, что в России ещё можно выступать. Естественно, надо найти такого организатора, который был бы вхож в такие сферы и не теперь, а вообще мы говорили о зиме. Если будет у Вас господин М. Розенблат, передайте ему все афиши и программы. Может быть, он найдёт подходящую персону. А если нет, я не огорчусь. У меня небольшая охота бывать в Киеве, а времени ещё меньше. Городов на Руси, слава Богу, достаточно, а охотников послушать Шолом-Алейхема ещё больше. Мой приезд в Киев был бы только ради Вас и ради Вашей идеи, которой я загорелся, а быть просто так, или продаться актеришкам за 200 руб., мои враги не дождутся. А дальше, будьте здоровы.

Ваш друг Шолом-Алейхем

* * *

Дорогой мой Леонид Николаевич.

Мне было так радостно получить Ваше письмо, где Вы, такой милый, высказываете свои впечатления, вынесенные после посещения моей «Идеальной Идиллии», этого тихого, грустного северного уголка, где можно прожить (конечно, при нормальной атмосфере!) так упоительно: «Отдалиться от людей и давать людям». Этот девиз мой мог бы здесь оправдать значение вполне, если бы я был один здесь; как это было бы чудно!

Я буду без конца счастлив Вас видеть у себя. На будущей же неделе непременно соберусь к вам; о дне приезда предупрежу.

Собираюсь в понедельник к Конст. Мих. Мама просит передать Вам её привет и благодарит Вас за память. Был 15-го в Петерб., пришлось ночевать и утром уехать. Крепко Вас обнимаю и жму руку.

От души благодарю Вас в свою очередь за то, что провели у меня день, доставили мне радость.

Ваш Игорь-Северянин

1908, 17-го июля, Мыза «Ивановка»

* * *

17 – VII – 08.

Дорогой Михаил Егорович,

ты не смеешь на меня сердиться – я не мог быть у Крупенского: занемог, весь день пролежал в постели с безумными болями в желудке, думал – дизентерия.

Уезжаю. И вот моя крепкая уверенность: и без этого визита все ясно: Эдип – ты!

Формальную сторону успеется оборудовать и в начале августа.

Займись ролью вовсю! Желаю всего хорошего! Посылаю пьесу.

Целую.

Твой Всеволод.

Пиши по адресу: почт. ст. Чаадаевка, Саратовской губ.

6. Присмотрись хорошенько к смене ролей

Маркевич перехватил Веледницкого на полпути между смотровой и буфетной.

– Вы просили меня показать вам anamnèse[6]6

Анамнез, история болезни (фр.).

[Закрыть]. Вот, извольте.

– Да-да, это замечательно, премного благодарен. Ммм… Я невысокого мнения и о Сикорском и о Попове, уж простите. Но это касается исключительно их выводов и методов лечения. Однако как клиницисты они весьма и весьма компетентны. Ergo, их исследованиям – ровно до того момента, когда они начинают анализировать – вполне можно доверять. Вы правы, что к ним обращались – всё равно в России лучше никого нет, разве что Бехтерев, но, как я слышал, ныне он берёт пятьдесят рублей за приём. Я посмотрю ваши записи. По особенно сложным случаям я иногда консультируюсь с профессором Блейлером. Да-да, тем самым. Он отчего-то мирволит мне. Почта в клинику Бургхолцли и обратно идёт дня три, плюс столько же дадим старику на то, чтобы обстоятельно подумать. Покуда же прошу вас следовать моим давешним рекомендациям. Пейте воду, побольше гуляйте – горы в умеренном темпе тоже не возбраняются, ну и порошки-с… не забывайте, дважды.

Маркевич кивнул.

– Кстати о почте, Антонин Васильевич, мне бы представиться её превосходительству. У меня к ней письмо, я вам говорил.

– Не ничего проще, – ответил Веледницкий. – Анна Аркадьевна уже спрашивала о вас, поскольку обладает сверхъестественным даром узнавать о всех новостях в санатории даже раньше меня. Шучу, шучу. Я обычно заглядываю к ней после обеда – всё же генерал-майорша… и только что в точности передал всё, что вы меня просили во время нашего… гм, ознакомительного приёма. Вас она, кажется, не помнит, а вот при словах «Александра Георгиевна» весьма оживилась, весьма. Да вы идите, идите: Анна Аркадьевна, даром что её предки разливали меды царю Феодору Иоанновичу, обожает изображать доступность. Там у дверей обычно маячит её немка, вот она и доложит.

– Ну, садись, садись, нечего тут. – Сейчас она больше всего походила на тётушку Маро, только без акцента и без усов. Говорила генеральша немного в нос и глотая «л» – Ты из каких Маркевичей, смоленских (у неё вышло «смойенских») или тамбовских?

Его почему-то совершенно не коробило это «ты» и даже необходимость отвечать на вопрос, бестактность которого она вряд ли понимала. Прежде чем ответить, Маркевич успел оглядеться и заметил, что даже в комнате санатория генеральша (ну, или скорее, Луиза Фёдоровна) поддерживала совершенно домашний уют. На стене вместо несчастного пейзажика разместилось полдюжины выцветших карточек. Правда, ни на одной не было самой Анны Аркадьевны, ни в юности, ни в старости, зато присутствовал седой длиннобородый старик в чёрном платье восьмидесятых годов, чей профиль с характерной горбинкой выдавал прямого – даже непосредственного – предка Анны Аркадьевны, ещё один старец, но бритый, со свитским шитьём на воротнике и обшлагах, при эполетах и владимирской звезде, и, наконец, поджарый наглоглазый мичман в галунном сюртуке, запечатлённый точно в такой же позе, как царь-освободитель на портрете Тюрина. Эти три карточки были очень старые, никак не позже семидесятых годов. Имелись и два групповых снимка и вид красносельского ипподрома, с подписью.

Тахта была покрыта камчатым покрывалом с грифонами и львами – такой роскоши от Веледницкого (вернее, от мадам Марин) ждать не приходилось, трюмо было сплошь заставлено серебряными коробочками и хрустальными флаконами, на полу лежал не невшательский тряпочный половичок, как у Маркевича, а добротный, хотя и несколько поживший килим. В довершение всего – а точнее, вершиной – на столе возвышался настоящий шемаринский самовар, отличавшийся тем нечеловеческим блеском, который может придать металлу только раствор щавелевой кислоты, да и то в умелых руках.

– Из смоленских, votre Excellence, – он не смог удержаться от соблазна, она кивнула:

– Вы не смогли бы уязвить меня сильнее, даже если бы подумали ещё час. Но хорошо же. Доктор Веледницкий сказал, что вы магистр и изучаете цыган. Я знавала магистра, который изучал религиозные воззрения селенитов, и магистра, защитившего диссертацию о перспективах алюминиевой нити в изготовлении позументов. Но о Zigeunerforschung[7]7

Цыгановедение (нем.).

[Закрыть] я не слышала никогда.

– Доктор Веледницкий всё немного приукрасил. Я не магистр. Я всего лишь пишу диссертацию. Также не совсем верно утверждать, что она посвящена цыганам, то есть цыганам в том смысле, в котором это слово только что употребили вы. Я занимаюсь енишами. Не торопитесь поднимать брови, если бы про них знали всё, не было бы никакого интереса. Ениши – это белые цыгане. К настоящим цыганам, рома, они, кажется, не имеют никакого отношения. Они не просто европеоиды, они именно европейцы. Во всяком случае, не меньшие, чем в Тамбове. Но образ жизни их, манеры, обычаи, наряды – всё чисто цыганское.

– Как забавно. – Она склонила голову, габсбургский профиль исчез. – Обещайте, что вы расскажете мне после.

Маркевич кивнул.

– Давайте же покончим сперва с вашим ремеслом письмоноши. Давненько мне не доводилось получать почту подобным образом.

Маркевич протянул ей конверт, слегка смятый от ношения в кармане пиджака, она положила его, не вскрыв, на крышку бюро.

– Мы с Шурочкой не переписывались уже бог знает сколько. Тем приятнее получить от неё весточку. Сорока ей ещё нет, верно? Она, кажется, года на три старше моего Сержа. Удивительное дело: я беседую с племянником ровесницы собственного сына.

– Ну, это стечение обстоятельств, – улыбнулся Маркевич. – У нас всего девять лет разницы.

– Всё равно. Шурочка – ангел, конечно… Я сама овдовела рано, как вам, должно быть, известно, но всё же не в двадцать два. Она поздно начала выезжать – ваша бабушка, Степан Сергеевич, была, вероятно, дамой удивительно строгих нравов. («Ещё бы», – подумал Маркевич.) Вероятно, это тоже сыграло свою роль, да-с. Она по-прежнему в имении?

– Да.

– Я бы не смогла. Ну, положим, в Петербурге ей нездорово. Москва, конечно, ужасный город, дурно устроенный и ещё хуже управляемый, но есть же Киев, Варшава, Одесса, наконец. Запереть себя в этом ужасном Прихвостневе…

– Выхвостове.

– Пусть Выхвостове. Никогда не понимала прелестей деревенской жизни. Два месяца летом на даче – ещё куда ни шло, хотя мне и этого много. Пахнет чёрт знает чем, комары да мухи, сено под ногами. И сырость, эта вечная сырость. Почему тут не сыро, а у нас – сыро? Везде, даже в кумысолечебнице под Саратовом.

– Здесь всё-таки горы, – заметил Маркевич.

– И прекрасно. Значит, надо жить в горах. У моей знакомой дача в Ливадии, зовёт меня уже лет пятнадцать, все никак не соберусь.

– Замечательное место.

– Бывали там?

– Мало найдётся в Крыму мест, где бы я не бывал. Но вы, вероятно, хотите прочесть письмо? – спросил Маркевич, вставая.

– Бог с вами, голубчик. Ещё успею. Давайте ещё поболтаем. Кто ещё с вами приехал? Я видела какого-то натурального кавказского князя. Безобразие, что здесь нет курлиста. Приходится всё узнавать самой.

Он снова сел.

– Это господин Тер-Мелкумов. Он действительно кавказец, хотя не князь, а спортсмэн. Вы о нём, вероятно, слышали.

– Как человек может быть «спортсмэном»? Нет, ничегошеньки о нём не знаю. Кто он такой? Служит?

– Воздухоплаватель, альпинист, велосипедист, гимнаст. Отставной поручик, кажется. Собирался участвовать в Олимпийских играх, да, похоже, денег на поездку не собрал.

– И поэтому приехал в Швейцарию?

Маркевич развёл руками.

– Не могу знать-с. Господин Тер-Мелкумов не самый разговорчивый малый, как я заметил.

– Это прискорбно. Я на старости лет стала грешить одновременно общительностью и любопытством. А здесь, надо признаться, весьма богатая пища и для того и для другого.

– Расскажите мне об остальных. В качестве quid pro quo.

– Какой хитрец. Вы мне про одного господина Тер-Мелкумова, причём два слова, из которых я ничего о нём не поняла, а я вам про весь санаториум? Впрочем, извольте.

Луиза Фёдоровна вошла без стука. На подносе был стакан воды. Горничная извлекла из перламутровой таблетницы, стоявшей на трюмо, какую-то пилюлю и подала Анне Аркадьевне вместе с водой. Потом так же молча удалилась.

– С кого же начать? – Анна Аркадьевна осушила стакан по-мужски, залпом. – Самый интересный здесь человек – это секретарь Лаврова, так что начну я не с него. Доктор Веледницкий мне нравится. Он, конечно, человек несколько поверхностный и привыкший прятать своё презрение к человечеству за весьма посредственным остроумием, но он начитан, воспитан и хорошо одевается – единственный в пансионе человек, который может похвастаться таким сочетанием качеств. Как врач, впрочем, полное ничтожество, без конца рассуждает о прогулках и значении чистого горного воздуха. Зато любит поесть, знает толк в гастрономии и обеспечивает мне сносный стол: я, как вы, вероятно, заметили, обедаю отдельно. Вольнодумец, но осторожный. Почти в открытую живёт с мадам, что, как бы это ни показалось вам странным, мне скорее по нраву: человек не должен притворяться из ложных соображений долга и общественной морали.

– Исчерпывающе, – засмеялся Маркевич. – А Николай Иванович, с которым у вас вышла дискуссия о Чулкове?

– А, так вы уже в курсе наших маленьких склок. Господин Лавров рассказал? Он ужасный болтун. Да нет, не Скляров. Лавров. И писатель, на мой вкус, совершенно никудышный. Слишком провинциален для декадента, слишком образован для реалиста. Так, ни то ни сё. «Тени от ресниц беспощадно старили её лицо». Но, признаться, чертовски трогателен по отношению к супруге. То приносит ей шаль, то чашку чаю, то без конца выспрашивает у Веледницкого, чем именно тот её потчует. Она тихоня, но уверена, что только с виду. Ну и не его круга, безусловно.

«Она хотела сказать “не нашего”, но не уверена, что в “наш” можно записать меня. И выкрутилась прямо на лету. Генеральша, что поделаешь. Хватка».

– Она, кажется, настоящая красавица, – сказал он.

– Слишком яркая на мой вкус, – кивнула Анна Аркадьевна, – но безусловно хороша собой. Вы не знаете, где этот Лавров её откопал?

– Помилуйте, я о её существовании не подозревал до вчерашнего дня.

– Надо у господина Склярова потихоньку спросить. Вот уж кто всё про всех знает. Знаете, как его называет Фишер? «Красный попик». Он действительно ужасно смахивает на сельского иерея.

– Он сын священника. И сам учился в семинарии пару лет. До тех пор, пока его овдовевший отец не принял постриг. Юношу тут же прозвали «монаший сын».

– Ужасно. Поэтому он захотел разнести в клочья Государя?

– Никого он не хотел разнести, votre Excellence. Он в народ ходил. С книжками. Ну, а потом каторга, побег, впрочем, вы все это и без меня знаете.

– Как забавно, – опять сказала она и наклонила голову. – Опять рассказываете вы, а не я.

– С удовольствием возвращаю вам жезл рапсода. Давеча господин Лавров язвил по поводу вовлеченности Николая Ивановича в хозяйственные дела пансиона.

– Они вообще не очень поладили, – она снова кивнула. – Господин Скляров не нашёл ничего предосудительного, что секретаря господина Лаврова разместили в комнате, выходящей на горы, рядом с Луизой Фёдоровной. Лавров назвал Склярова «отставным социалистом».

Маркевич рассмеялся.

– Я тоже нашла это забавным. А вот господин Скляров нахохлился и два дня с Лавровым не разговаривал. Госпоже Лавровой пришлось их мирить.

– А господин Фишер так и остался в задней комнате.

– Его, судя по всему, это беспокоит меньше всего. Правда, он, кажется, кашляет, а Луиза Фёдоровна находит, что в задних комнатах сыровато. Но он держится молодцом. Его полное имя – Товия Гершев Фишер. Впрочем, Лавровы зовут его Глебом Григорьевичем, так как «Товия» означает «угодный богу», а «Глеб» якобы – производное от «Готлиб», что то же самое, только по-немецки. Впервые в жизни живу под одним кровом с иудеем.

– И как вам?

– «Теперь столкнулись с нигилистом, сим кровожадным чадом тьмы». Он мне нравится, что скрывать. Он вовсе не дикарь и от него не пахнет чесноком, если вы это имеете в виду.

«Её корпулентность добавляет ей обаяния. Полные люди вообще в возрасте выглядят добрее. И её блестящий ум уже не выглядит таким вызывающим. Александрин, которая, конечно, во всём ей ровня, иначе они не смогли бы подружиться, в старости будет не такой. Будет прямой и элегантной, как бизань, но все равно – “злой старухой”, méchante staruha. Именно потому что сохранит свою девичью фигуру».

– Зачем брать с собой на курорт секретаря? Господин Лавров здесь работает?

– Сомневаюсь. Они с супругой много гуляют, насколько мне известно. И собирают гербарии. Господин Лавров как-то обмолвился про своё увлечение ботаникой. Позавчера он что-то пытался сушить в буфетной, пахло оттуда отвратительно. Нет, меня там, конечно, не было. Но Луиза Фёдоровна нашла запах невыносимым. Но по мне, так пусть гуляют – Фишер обычно остаётся в доме и мы с ним славно болтаем перед обедом.

– О чём, ежели не секрет?

– О, он весьма разносторонне начитан. Довольно хорошо разбирает по-английски, которого я, представьте, совсем не знаю. Do, does, did, done. Он привёз с собой нового Веллса и читает его мне, можете себе представить, прямо с листа и сразу по-русски.

– Смотря откуда он родом. Ежели из Царства, то его образованность неудивительна. В Варшаве есть типография Фишера.

– Насколько мне известно, наш Фишер откуда-то из южных губерний. И вообще, по-моему, вырос в деревне. Во всяком случае, коров он не боится – а они тут, бывает, идут стадами, Луиза Фёдоровна вчера практически вскочила на изгородь.

За дверью что-то хрюкнуло и генеральша на секунду осеклась. «Интересные отношения», – подумал Маркевич, а вслух сказал:

– Ну а господин велосипедный фабрикант?

– Я думаю, он убийца.

Маркевич приподнял брови.

– Ну или клятвопреступник по крайней мере. В жизни не видела более застёгнутого человека.

– Ну, это, знаете ли, ещё не довод.

– О, у меня чутье на такие вещи, – сказала генеральша. – У него усы, как у того поляка.

– Какого поляка?

– Который травил своих жён рвотным и притворялся англичанином.

– А, Клосовский.

– Вот именно. Между прочим, он, кажется, вдовец. И кроме того, очень много ест. Луиза Фёдоровна утверждает, что после ужина он заходит в буфетную и мадам Марин там ему накрывает ещё отдельно.

– Во всяком случае, на человека, нуждающегося в укреплении нервной системы, господин Шубин не похож.

– Луиза Фёдоровна полагает, что у него нервная диспепсия желудка. Боюсь, от сверхштатных ужинов мадам Марин она только усилится.

Она взяла со столика тонкий мундштук белой кости и несколько раз провела им под собственным носом. Украдкой бросила взгляд на дверь, вздохнула, положила мундштук на место и, поняв по лицу Маркевича, что от гостя не укрылось подлинное значение этой манипуляции, неожиданно улыбнулась, второй раз после начала разговора. Маркевич ответил улыбкой же:

– В нашей колоде осталась одна карта, и это туз.

– Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду Корвина, ваше сиятельство.

– Ах это, – улыбка сошла с её лица и она слегка передёрнула плечами. – Я его ни разу не видела. Собственно, и не имею ни малейшего желания увидеть.

Маркевич ей явно не поверил и она опять всё поняла.

– Да, вот представьте себе. Мой первый муж учился с ним в корпусе, и я не припомню, чтобы о нём когда-то говорилось.

– А остальные? Тоже безразличны к великому затворнику?

– О, это другое дело. Они-то только о нём и разговаривают. Этот ваш Корвин не кажет носа из-за двери своего домика никак не менее чем недели три, и Лавровы страшно расстроены, что они уедут, так и не взглянув на своего кумира даже одним глазом. Мы даже поспорили немножко. По мне, так он просто возомнивший о себе лихоимец. Не спорю, все эти анархисты, аболиционисты, les communards и прочие гайдуки – это очень интересно. Если читать об этом в «Ниве». Но иметь такого гайдука в тридцати саженях от собственной спальни – благодарю покорно. Впрочем, доктор уверяет, что выбраться оттуда невозможно – там какая-то особенная лестница. Господин Скляров вам ещё не прожужжал про неё все уши? Странно. Кажется, это вообще любимая тема его бесед. Он имеет к этой лестнице какое-то отношение: вроде бы сам придумал какой-то особенно хитрый замок или что-то в этом роде. Впрочем, я постаралась всё пропустить мимо ушей.

«Общительность и любопытство. Когда знаешь слишком много, трудно притворяться равнодушной. Впрочем, это удел всех вдов, неважно, сидишь ли ты в своём черниговском поместье или в водуазском пансионе. Новости льнут к тебе сами, как кошка к хозяйской ноге. Александрин возмущается местными сплетнями, но точно знает обо всех помолвках и, того хуже, изменах, об урожае льна, который ей нужен так же, как Фишеру ветчина, о цене на костромских выжлецов и о деликатной болезни благочинного. И тоже – не выходя из комнаты».

– А Луиза Фёдоровна разделяет ваше отношение к знаменитому соседу?

– Луиза Фёдоровна, мой друг, – сухо сказала генеральша, – разделяет отношение своей хозяйки ко всем предметам. По крайней мере, в пределах срока её службы.

Она встала, заслонив спиной фотокарточки на стенах. В ту же секунду распахнулась дверь – на пороге стояла Луиза Фёдоровна, тщедушная и маленькая, но всё равно такая же прямая и величественная, как хозяйка.

– Вас шдут внизу, Степан Сергеефич, – акцент у неё появлялся, судя по всему, только в возмущённом расположении духа.

Маркевич пробормотал что-то приличествующее случаю и вышел.