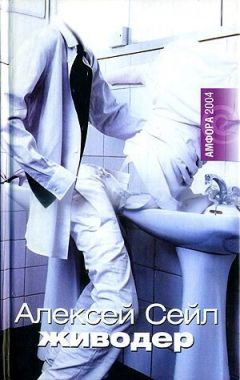

Текст книги "Шляпа «Мау Мау»"

Автор книги: Алексей Сейл

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)

Алексей Сейл

Шляпа «Мау Мау»

Он появился весной, когда на полях озимой пшеницы проклюнулись первые желтоватые всходы, а фермер Сэм впервые выбрался из своей берлоги, чтобы полить сорняки гербицидами.

Занимаясь этим делом, Сэм всегда надевал на себя резиновый костюм, как у водолаза, с двумя канистрами за спиной, от которых шел поливочный шланг и которые, наверное, казались лютикам и колокольчикам аквалангами смерти.

Больше всего на свете фермер Сэм любил уничтожать то, что не могло принести ему пользы, и присваивать себе чужую землю, особенно в теплые весенние дни.

Узкая грязная улочка, на которой стоял теперь Сэм в своем космическом костюме, служила единственным проездом к обветшалым сараям и бетонированной стоянке, расположенной за моим домом. Сараи служили пристанищем бедным тварям, которых Сэм выбирал своими жертвами: свиньям, которых Сэм продавал на американских военно-воздушных базах в виде свиных отбивных, курам, овцам, а также, видимо, слонам и единорогам. Таким образом, эта улочка принадлежала ему. однако прямо вдоль нее шла изгородь, за которой находился мой палисадник, поэтому Сэм мог претендовать на нее лишь отчасти. Через несколько месяцев после того, как я переехал в деревню, Сэм предложил мне свои услуги по починке изгороди, которая кое-где уже распадалась на части.

Он замечательно справился с этим делом, но незаметно для меня передвинул ее на фут в глубь моей территории, отхватив себе таким образом еще широкую обочину. Вся деревня презирала меня за то, что я так легко дал обвести себя вокруг пальца и даже не заметил, что у меня украли полоску бесценной травы шириной в двенадцать дюймов, за то, что я продолжал улыбаться и здороваться с Сэмом и его женой, когда они сидели в своих шезлонгах на безупречно ровном газоне перед гаражом с тремя машинами. Это лишний раз убеждало их в том, что я никчемная неженка.

И тем не менее после этого Сэм начал испытывать странную неловкость из-за этой кражи, которую и грехом-то он не мог для себя назвать, ибо фермеры способны лишь на четыре чувства – жалость к самому себе, жадность, зависть и склонность к самоубийству. Поэтому с тех пор он как бы по рассеянности начал заботиться о моей выгоде, если она, конечно, не вступала в противоречие с его собственной. Впрочем, эту полоску земли он мне так и не вернул.

Меня зовут Хилари Уит, мне семьдесят два года, и я уже тридцать лет живу в Нортгемптоншире в деревне Литлтон-Стрэчи, хотя мне так и не удалось в ней прижиться. Мне бы не хотелось, чтобы вы думали, что причиной тому – свойственная провинциалам подозрительность к приезжим. Нет, дело исключительно во мне.

Рядом со мной живет супружеская пара пучеглазых соцслужащих – Майк и Микаэла Талмедж, у которых есть шестнадцатилетняя дочь Зуки. У Зуки есть приятель – двухметровый негр-трансвестит по фамилии Бейтман, который красит волосы в голубой цвет и носит в носу кольцо. С разрешения родителей Бейтман живет вместе с Зуки в ее детской спальне, по-прежнему завешанной рекламными афишами. Летними вечерами, когда у меня открыты окна, я слышу, как они занимаются слегка извращенным сексом. Бейтман прекрасно вписался в здешнюю жизнь.

Сколько бы я ни старался, мне не удается избавиться от застенчивости, сдержанности, вежливости и свойственного мне чувства вкуса, которые очень раздражают местных жителей. Заходя в местный паб, который его болтливая полусумасшедшая хозяйка переименовала в «Народную принцессу» после известного дорожно-транспортного происшествия, я заказываю пинту безвкусного горького пива и вызывающе тихо сажусь в уголок. «Горького?» – спрашивает при виде меня хозяйка. «Немного…» – неизменно отвечаю я (в начале восьмидесятых я еще позволял себе шyтить – «нет, немного подсластите…»). Окружающих это приводит в бешенство. Даже приезжие из Банбери, впервые оказывающиеся в нашем пабе, чувствуют приступ раздражения при моем появлении.

Зато когда сюда врывается Бейтман в бальном платье, надетом поверх синтетического велосипедного трико, с какой-нибудь ударной фразой из очередной телевизионной рекламы, все просто счастливы его видеть. Все начинают кричать, шутить и восхищенно выяснять у него, каково это быть негром.

Если бы я был каким-нибудь шпионом, наверное эти мои качества ценились бы здесь больше. Но я не шпион, я просто одинокий старик.

Одинокий старик в ссылке. По крайней мере, когда цари отправляли в Сибирь своих беспокойных подданных, там их встречали другие такие же, с кем можно было поболтать, поохотиться, с которыми можно было заняться любовью или организовать побег. Мне всегда эти ссылки представлялись отличными зимними каникулами – катание на лыжах, уроки танцев с Львом Троцким, беседы с Владимиром Ильичом Лениным.

Но я сам себе надзиратель, а потому побег невозможен.

Меня зовут Хилари Уит, мне семьдесят два года, и когда-то, много лет тому назад, я был тем, что называется, «известным поэтом». Я никогда не был авангардистом и всегда предпочитал простые ясные слова о любви, розах и мимозах, которые рифмовались. Да простит меня Господь, я пользовался своей популярностью, чтобы достичь славы. Телевидение сняло обо мне часовой фильм, который был показан по Би-би-си в лучшее время, – это была эпоха, когда власти пытались внедрить в сознание публики идею самосовершенствования, как Сэм «внедряет» в своих бедных животных перемолотые остатки их родственников. Кроме этого, у меня была собственная радиопередача» выходившая раз в неделю, и однажды я там сделал очень удачную рекламу каши с забавной игрой слов.

Мое переселение в Нортгемптоншир началось в 1968 году во время обеда с моим покойным издателем Блинком Каспари из издательства «Каспари и Миллипед». В течение некоторого времени мне никак не удавалось с ним связаться. Его секретарша непрерывно повторяла: «Он на собрании».

Подобное вранье в деловых отношениях лишь недавно завезли из Соединенных Штатов, поэтому, когда она говорила, что он на собрании, я действительно думал, что он на собрании. «Он ходит на собрания чаще, чем генеральный секретарь Британского конгресса тред-юнионов», – шутил я. Может, вы уже не помните, но в те времена Британский конгресс тред-юнионов был очень влиятельной организацией профсоюзов, которой руководил человек с очень странным цветом волос. (Я вдруг подумал, а не следует ли объяснить, что такое профсоюзы. Но тогда придется объяснять все. Как выглядели монетки в три пенса. Что такое нравственное перевооружение. Эмоциональный голод. Служебный долг. Сексуальное воздержание.)

После многочисленных звонков мой издатель наконец пригласил меня на обед в ресторан, который описал по телефону как «кусочек Франции времен Первой мировой войны». Ресторанчик оказался в подвале.

Спускаясь по лестнице, я заметил:

– Когда ты говорил о Франции времен Первой мировой, я думал, ты имеешь в виду что-то типа «Прекрасной эпохи», возвращение к классицизму.

– Нет, я буквально имел в виду Францию времен Первой мировой войны, – ответил Блинк.

К этому моменту мы уже вошли в помещение, называемое рестораном. Я огляделся. Переступив порог, мы оказались в другом времени. В подвальном помещении была воссоздана атмосфера провинциального ресторанчика Северной Франции примерно семнадцатого года, то есть в разгар Первой мировой войны. Казалось, несколько часов назад помещение пострадало от целого ряда прямых попаданий осколочно-фугасных бомб. Стены в нескольких местах были пробиты насквозь, и сквозь рваные отверстия в них виднелись подвальные помещения, поспешно заваленные мешками с песком. На мешках стояли два древних пулемета, с задранных казенников которых свисали пулеметные ленты. Стычка между манекенами союзных и немецких войск произошла совсем недавно, и на мешках с песком в неподвижных позах смерти лежали павшие в заляпанных кровью немецких, французских и английских мундирах.

Официанты выглядели как члены генерального штаба французских войск, а грубо отесанные столы и стулья были изрешечены шрапнелью, как и полагалось в бункере. На каждом столе был установлен старомодный полевой телефон, заведя который можно было поговорить с любым посетителем или посетительницей, тем самым физически реализовав современный лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной». Через утопленные в стенах динамики несся грохот взрывов и вой снарядов. Каждые полчаса за мешками с песком раздавались небольшие взрывы, и оттуда вылетали дым и искры.

Сейчас, по прошествии тридцати с лишним лет, я думаю, что у каждой эпохи есть свой взгляд на прошлое. И поэтому, хотя мне и Блинку (а также многим другим пережившим Первую мировую войну и еще продолжавшим коптить небо в 1968 году) атмосфера ресторанчика тогда представлялась подлинной, сегодня он непоправимо выглядел бы порождением шестидесятых. И если кому-нибудь сегодня взбредет в голову сделать новенький разбомбленный ресторанчик начала XX века, он будет выглядеть совсем иначе.

– Ты ведь принимал участие в последней войне, Хилари? – спросил меня Блинк, когда мы сели за стол.

– Нет, я моложе.

– Но ведь ты наверняка где-нибудь воевал? Могу поспорить. У тебя даже есть какое-то стихотворение о новых впечатлениях, изменивших твою жизнь.

– Да, в Кении, в пятьдесят втором и пятьдесят третьем.

– Так что, это тебе не навевает никаких тяжелых воспоминаний?

– Нет, как видишь.

– Ну и хорошо, А то я испугался, что ты был в то время во Франции и тебе это что-нибудь напомнит… У меня в начальной школе была куча сумасшедших учителей, которые совсем свихнулись после Первой мировой, несли какую-то тарабарщину, то и дело плакали, да еще и сцапать тебя за член норовили в душевой.

– Не думаю, чтобы это очень напоминало военные действия, – сказал я.

– Я тоже, – согласился Блинк.

– А ты был на войне, Блинк?

– На войне? Нет. По возрасту должен был бы, но не прошел медкомиссию. Астма. Так что после многочисленных ходатайств друзей семьи мне поручили командовать противовоздушной обороной в Риджентс-парке по вечерам после работы. Помнишь, в начале войны, когда еще ничего не было организовано, формировались домовые дружины противовоздушной обороны? Я командовал зенитным орудием, которое обслуживала самая кровожадная команда студентов-модернистов из Архитектурного института. Большую часть времени мне приходилось их удерживать от того, чтобы они не стреляли по старым зданиям, которые им очень не нравились. Я до сих пор не уверен в том, что это не они взорвали старый универмаг Абеляра и Элоизы на Оксфорд-стрит – вот только что он был, и уже… – Он умолк, так как раздавшийся из стереодинамика звук создал полное впечатление того, что снаряд просвистел прямо над нашими головами, а затем продолжил: – …Нет, он остался на месте, только в нем образовалось довольно много крупных пробоин и к тому же он загорелся, а я не могу припомнить, чтобы слышал звук каких-нибудь самолетов или сирен. Как бы там ни было, он все равно был отвратительным викторианским страшилищем, без него стало только лучше. Кажется, там теперь расположены Художественные мастерские. – И он принялся изучать меню, отпечатанное на картах передвижений крупных армейских подразделений в Пикардии. – Что ты будешь есть, старина?

Помню, в этот момент я тоже ощутил себя анахронизмом. В тот день я надел на себя лучшее из того, что у меня было: сшитый на заказ однобортный костюм в тонкую сине-белую полоску, клубный галстук, кремовую рубашку от Гивза и Хокса, серебряные запонки, шелковые носки, синее кашемировое пальто и старые отцовские часы. Старый глупый тщеславный павлин. Я мог бы щеголять в этом рядом с памятником Неизвестному солдату или еще кому-нибудь, но только не здесь. Я выглядел так, словно обедал с собственным сыном в честь того, что он попал в первую десятку со своим диском или поставил свой первый нудистский мюзикл, и это при том, что Блинк был старше меня на десять лет.

После того как мы сделали заказ и генерал Петен или маршал Фош принес нам первое блюдо, я сказал:

– Я хотел поговорить с тобой, Блинк, о том, какую перспективу видит для меня издательство в ближайшие годы.

Блинк пристально посмотрел мне в глаза.

– А я хотел, Хилари, чтобы ты повнимательнее огляделся, времена меняются…

Я покорно огляделся, как мне и было велено. «Меняются» – ото еще было мягко сказано, на мой взгляд все перевернулось с ног на голову. В соответствии с новой модой несколько молодых людей и девушек, сидевших за соседним столиком, были облачены в ярко-красные мундиры королевской гвардии эпохи Эдуарда. Казалось, они каким-то образом просочились сквозь время и оказались не в той эпохе, и хотя на стойках висели газеты, все они были помечены февралем 1917 года.

– Похоже, ты прав, Блинк.

– И «Каспари и Миллипеду» тоже придется меняться. Нравится нам это или нет, грядет глобальное укрупнение издательских фирм, и со следующего месяца мы переходим под власть немецкой корпорации «Субмарина».

– О господи! – воскликнула.

– Наши финансисты просчитали все «за» и «против» и утверждают, что это слияние приведет к полному и окончательному финансовому самоубийству, но все ведущие наблюдатели-футурологи заявляют, что глобальное укрупнение неминуемо, поэтому мы не можем оставаться в хвосте. Хилари, Хилари, я заверяю тебя, что ты не почувствуешь никакой разницы. Ничего не изменится… за исключением того, что издательство переедет в Хоунслоу, редакторы будут выбираться голосованием, а не назначаться, и количество поэтических сборников существенно сократится. Зато, с другой стороны, ты сможешь со скидкой ездить на пароме в Западную Германию и Данию.

– О господи, – повторил я. – Ты знаешь, что я работаю с этим издательством с середины пятидесятых, меня пригласил туда еще твой отец. Поразительно, что он сейчас не возражает против этого.

– Да, действительно. Но можешь не сомневаться в том, что папа поддерживает меня на двести процентов.

Это действительно было поразительно, потому что, помимо всего прочего, корабль Пола Каспари был торпедирован немцами во время конвоирования войсковых транспортов через Атлантику, а когда он вместе с другими уцелевшими всплыл на – ледяную поверхность океана, немецкая подлодка обстреляла их из пулеметов. Тогда я еще не знал, что Пол Каспари имел все основания бояться своего сына. Будучи уверенным в успехе, Блинк просто сообщил отцу, что фирма, основанная им, будет передана немецкой корпорации «Субмарина», и был изумлен, когда услышал от него возражения. Ему пришлось, плюясь и визжа, кататься по полу, вырывая зубами из мебели куски обивки, чтобы добиться своего, а когда и это не помогло, он набросился на отца и размозжил ему нос забрызгав все вокруг кровью. Естественно, что остальные члены редколлегии были чрезвычайно этим удручены.

Зная все это, я уже меньше удивился, когда через несколько лет Блинк был убит собственным приемным сыном, который забил старика до смерти молотком.

Здесь, в деревне, нельзя ходить в магазины так, как в городе. Все обитатели Литлтон-Стрэчи, кроме меня, ездят за покупками раз в месяц в один из супермаркетов, которые окружают Банбери, как военные лагеря вестготов. Вернувшись домой с полными багажниками, они забивают свои холодильники размером со слоновий гроб готовой пищей, которую затем разогревают в микроволновках. Свободное время, которое они выкраивают, покупая все за один раз в одном и том же месте, они тратят, насколько я знаю, на пререкания с женами, скачивание порнухи из Интернета или просто на плевание в потолок.

Однако не так давно сюда из Лондона переехала погрязшая в опасных заблуждениях супружеская пара, которая открыла магазинчик, торгующий свежей продукцией местного производства, птицей, поступавшей с ближайших ферм, свежей рыбой и хлебом из муки жернового помола, – все было аккуратно разложено на полочках и снабжено элегантными, написанными от руки этикетками. Обитатели Литлтон-Стрэчи, опять-таки кроме меня, не могли сдержать своего ужаса при виде этого кошмара, оказавшегося в самой гуще их жизни, и с редким единодушием и целеустремленностью объявили магазинчику бойкот. Супружеская пара довольно быстро разорилась, и магазинчик пришлось закрыть. Его хозяин повесился на дубе, и окружающие сочли это достойной платой за то, что он хотел их заставить есть свежий, а не мороженый горох.

Сэм пошел еще дальше и закупал все необходимое в Северной Франции на огромном складе на окраине Арраса, торговавшем со скидкой. Для него это было очень не просто, так как он не говорил по-французски. И не хотел учить этот язык, поэтому зачастую он даже не знал, что покупает. Зато он знал, что там всего много и стоит это дешево. Однажды он даже ввязался в ожесточенную драку с каким-то алжирцем из-за последнего оставшегося огромного ящика с какими-то сухофруктами под названием «Аккаспекки», на котором красовался ослепительный ценник «28 французских франков». Сэм не имел ни малейшего представления, зачем он ему нужен, однако не сомневался в том, что ответ отыщется сам собой, главное, чтобы это произошло до истечения срока годности, то есть до сентября 2009 года. Даже когда Сэм был абсолютно уверен в том, что приобретенное им является пищей, он с миссис Сэм пребывал в самых смутных догадках о способах ее приготовления. И до того как они начали приглашать меня на обеды, чтобы я перевел им надписи на упаковках, их трапеза часто состояла из сырой домашней птицы с дарами моря или вареными макаронами. Мои визиты к ним были платой за одиночество.

Сэм ездил за покупками во Францию не только из скаредности – это давало ему возможность куда-то поехать на своей машине. За те тридцать лет, что я прожил напротив него, он стал богатым человеком. С того момента, как трудолюбивые парикмахеры и ассистенты фотографов Европейского сообщества стали делиться с Сэмом своими доходами, у него денег стало больше, чем мог истратить брат султана Брунея принц Джефри, разве что у Сэма это сочеталось со свойственной фермерам неприязнью к хвастовству. К счастью, автомобильная промышленность специально для таких, как он, разработала новую марку машины. Журналы автолюбителей окрестили их машинами «Б» в честь замаскированных немецких торговых судов, которые небрежно дрейфовали в нейтральных водах, подманивая к себе военные корабли союзников, а затем, когда те подходили ближе, откидывали борта, за которыми скрывалось смертоносное оружие. Машины «Б» были полноприводными джипами, только оснащенными мощными двигателями с турбонадувом и спортивными подвесками, по своим неброским оттенкам они ничем не отличались от обычных автомобилей, однако на скоростных шоссе со свистом обгоняли «порше». Первая машина Сэма была «сьерра», затем он купил «лотус-карлтон» с объемом двойного турбодвигателя в три и шесть десятых литра, а потом у него появилась полноприводная «субару-импреза-турбо» в двести восемьдесят лошадиных сил, развивавшая скорость до шестидесяти километров в час за четыре с половиной секунды. Он пристегивал себя к сиденью синими спортивными ремнями безопасности и в четыре утра вылетал на M1, чтобы успеть на дешевый паром. На противоположной стороне он съезжал на берег, скрежеща гоночными спойлерами по пандусу, с ревом врывался на стоянку и, пока двигатель, потрескивая, остывал, забивал багажник коробками, картонками и поддонами.

Он приехал на зеленом лендровере.

За несколько дней до этого я обедал у Сэма. Не успел я усесться в их гостиной, блиставшей «хирургической чистотой», как Сэм вошел, помахивая бутылкой.

– Думаю, это не помешает нам к обеду, что скажешь, Хилари?

Я принялся изучать этикетку.

– М-м… не думаю, Сэм, это же шампунь.

– Но здесь написано, что он на ягодах, – возразил Сэм, будучи не в силах признать тот факт, что он выбросил на ветер пять франков.

– Для придания блеска сухим волосам.

В результате ему пришлось вскрыть коробку с австралийскими винами, которые он приобрел в Нормандии, в местечке под названием «Выпивохи», неподалеку от Кана.

– Сэм, а ты случайно не поедешь во Францию до среды? – спросил я.

При мысли о возможном приключении брови его поползли вверх, морща лоб и блестящую лысину. Огромные желтые сельскохозяйственные машины, выполнявшие в поле его работу, управлялись с помощью спутниковой связи прямо из дома, с которым он мог связаться из любой точки земного шара, поэтому он всегда имел возможность следить за причиняемым им вредом.

– Ну, я вообще-то не собирался… но могу. – Сэм всегда был готов куда-нибудь отправиться.

– Нет, если ты не собирался, то, пожалуйста, не утруждай себя…

– Нет-нет, ездить по ночам очень приятно; к тому же говорят, что пенициллин стоит там гораздо дешевле, так что я все равно собирался его купить. Так ты хочешь, чтобы я тебе что-то привез?

– Ну, э-э… какого-нибудь печенья и пирожных, если можешь… похоже, в четверг ко мне заедет один молодой человек, а здесь так трудно додать приличное печенье.

Молодой человек? – проурчала миссис Сэм, у которой сложилось совершенно превратное представление обо мне и молодых людях из-за того, что за тридцать лет нашего знакомства она ни разу не видела у меня женщины.

Жена Сэма, которую все называли не иначе как миссис Сэм, была высокой худой женщиной, державшей дом в идеальной чистоте и редко открывавшей рот, зато когда она это делала, то говорила поразительно низким голосом, характерным скорее для негритянки. Когда она спрашивала за столом, не подложить ли еще мусса из лягушачьих голов, казалось, что к тебе обращается сам знаменитый мистер Поль Робсон.

– Да, он назвался поэтом из поэтов за миллион фунтов. Не знаю, что он хотел этим сказать. Он звонил мне несколько дней тому назад, сказал, что восхищается моей поэзией, и попросил разрешения приехать. Вот я и пригласил его на чай. Ко мне так давно никто не приезжал, а в молодости я очень любил общаться с людьми. Писал письма разным поэтам и писателям, которые мне нравились, а они зачастую любезно приглашали меня к себе поговорить о своей работе – что-то вроде помощи подрастающему поколению. Пауэлл, Форстер, хотя он слишком увлекался молодыми людьми, а у Теда Хьюза были потрясающие булочки со смородиной – такие продаются только в маленьких булочных…

Все эти имена ровным счетом ничего не говорили Сэму и его жене.

– Ты до сих пор пишешь стихи? – спросил Сэм. – Яне знал, что ты пишешь стихи. Я думая, ты бросил это дело, после того как переехал сюда.

Сэм был из тех, кто мог спросить у прокаженного: «А что это случилось с твоим носом, приятель?» И при этом он был бы страшно доволен собой, полагая, что оказывает тому любезность своей прямотой и откровенностью, попросту и без обиняков заявляя об его изъяне, вместо того чтобы ходить вокруг да около.

– Ну, вообще-то, как ты справедливо заметил, я не писал, не писал целых тридцать лет, и вдруг, даже боюсь сказать…

Сэмам стало неловко от моего легкомысленного тона.

– Но я снова начал, правда пока только наброски. Это будет поэма и э-э… – Но они меня уже не слушали. – …Как бы там ни было, я чувствую, что оно вернулось, совсем иное и в то же время то же самое. Хотите, я вам расскажу?

– Нет, не хотим, – ответил Сэм. – Мы очень рады за тебя, что ты снова пишешь, но остальное нам не интересно.

– Ну что ж, по крайней мере, честный ответ. Должен сказать, я даже расстроен тем, что он приедет, этот поэт из поэтов, потому что я могу работать всего несколько часов в день, а сама перспектива его приезда отвлечет меня на несколько дней. Однако надо соблюдать нормы вежливости…

Вежливость. Я страдал от нее еще больше, чем от артрита. Я воспринимал ее как недуг, мешающий мне понять собственные чувства и разобраться в собственных желаниях. Я всегда был таким. Думаю, это было вызвано влиянием всех писателей и поэтов, которыми кишел наш дом на Олд-Чери-стрит, когда я был маленьким. Помню, как они плакали и влезали в долги, которые не могли оплатить, досаждали прислуге и крали сахар. Хорошо бы они сами хоть раз в год сдерживали свои желания. Это спасло бы их от судебных разбирательств, Темзы и всем известной частной клиники на Уимпол-стрит. Однако им это даже в голову не приходило.

Поэтому довольно странно, что с самого детства я мечтал стать поэтом. В начальной школе в моем классе учились несколько мальчиков, которые тоже хотели стать поэтами, – такая уж это была школа. Зато остальные хотели быть летчиками-истребителями, машинистами, а один даже хотел стать коровой. И все же девятилетних эстетов среди нас было довольно много.

Мой отец Вивиан Уит, вернувшись с войны, стал редактором в издательстве «Фаберс». В детстве я сходил с ума от первого варианта «Бесплодной земли» Томаса Элиота. Вместе с отцом я садился на четырнадцатый автобус от Челси до Ред-Лайон-сквер, а потом мы шли мимо Британского музея пить чай к Леонарду и Вирджинии Вулф, отчужденной больной женщине, которую я побаивался. Моим последним паломничеством с больным отцом стал поход на Саутгемптонские доки, где мы бросались кусками угля в Одена и Ишервуда, когда эти два труса уплывали в Америку перед самым началом Второй мировой войны.

– Прости, но боюсь, что при новом руководстве я не смогу сотрудничать с «Каспари и Миллипедом», – сказал я Блинку. – Не сомневаюсь, что мне удастся найти других издателей.

– Конечно, Хилари.

Но, увы, из этого ничего не вышло.

Приблизительно то же самое произошло в это время и с Барбарой Пим. Сегодня снова можно повсюду купить ее книги, но в 70 – 80-х их нигде не было. Тогда, в непоколебимых 50-х, она слыла великой, успешной писательницей, а потом в один прекрасный день что-то изменилось: руководство ее издательства и критики всех крупных газет и журналов вдруг решили, что она ни на что не годится. Еще день назад все было в порядке, и вот все меняется. Наверное, эти люди считают, что обладают какими-то особыми способностями, что они заранее знают, когда писатель испишется. А поскольку все находится в их руках, их пророчества всегда сбываются. Они – своеобразные исследователи, которые могут влиять на результаты своих экспериментов. Бедная Барбара продолжала писать книги, которые встречали холодный прием и не выходили в свет. И при этом она считала, что в этом повинна она сама, но на самом деле виновата была мода и те, другие. Никто не издавал ее книги, пока кто-то не решил вернуть ее из небытия под занавес ее жизни. Но было уже слишком поздно.

После обеда с Блинком я вернулся домой страшно возбужденным, вероятно, предчувствуя то, что меня ждало. Жена расставляла цветы в холле. В то время мы жили в многоквартирном доме на краю Хэмпстедской пустоши, который назывался «Изопод-1» и был сконструирован в соответствии с принципами социализма известной группой архитекторов, носившей то же имя. Когда-то до войны на первом этаже располагалась общественная столовая, где за шесть пенсов подавали питательные вегетарианские блюда, а в баре устраивались фольклорные концерты. Но теперь это помещение стояло опустевшим.

– Как твой обед с Блинком? – спросила она.

– Катастрофа.

– Я же говорила, что тебе нужно обратиться к Клариджу.

– Не в этом дело. В этом тоже, но все еще фантастичнее. «Каспари и Миллипед» переходят в распоряжение немецкой корпорации по производству отравляющих веществ или еще чего-то в этом роде, поэтому я сказал, что ухожу от них.

Моя вторая жена Аннабель была гораздо моложе меня. Высокая блондинка с нежным лицом и поразительной осанкой, подчеркивавшей красоту ее груди, она вечно испытывала проблемы с мужчинами. В университетские годы студенты то и дело после вечеринок обнаруживали ее взлохмаченной в своих постелях, и она лепетала что-нибудь вроде: «Я просто устала, можно я здесь переночую? Честное слово, мы ничем таким не будем заниматься, просто обнимемся». Она постоянно преследовала мужчин, которые ей нравились, занимаясь то теннисом, то робототехникой, чтобы быть к ним поближе; впрочем, это мало помогало, хотя она и могла бы изобрести играющего в теннис робота задолго до появления Пита Сампраса.

С другой стороны, моя первая жена Фрэнсис была кривоногой коротышкой с довольно заметными усиками и целой коллекцией родинок, которой иногда приходилось выставлять мужчин палкой, особенно Артура Кестлера (которому это, впрочем, очень понравилось).

Фрэнсис бросила меня вскоре после выхода моего первого сборника стихов, принесшего мне известность, заявив, что у меня тяжелый характер. Она отправилась жить в Израиль в кибуц, который вскоре погряз в насилии и развалился из-за того сексуального напряжения, которое она генерировала. После этого Фрэнсис отправилась путешествовать по Ближнему Востоку, и волнения, вызываемые ею, стали одной из причин возрождения исламского фундаментализма.

Моя юная жена Аннабель вышла за меня замуж потому, что я без всякой инициативы с ее стороны начал приставать к ней на вечеринке в Мейфере. То, что она сбежала от меня после того, как я ушел от Каспари и не смог найти другого издателя, изумило не только меня» но и всех наших друзей. Никто и не думал, что моя слава так для нее важна, зато многие догадывались, что настоящей причиной послужил ее роман с Тедом Хьюзом.

На самом деле мы бы вполне смогли пережить потерю издателя, доконал нас судебный процесс. Мы сейчас живем в более цивилизованное время, когда все уже знают, что человек в состоянии глубокого стресса, не отдавая себе в этом отчета, может автоматически красть разные мелочи, то есть совершать магазинные кражи. Но даже в те времена, если бы меня застукали выходящим из «Фортнамс» с банкой соленых грецких орехов под полой, никто бы не стал возбуждать против меня дело, а вот зоопарк почему-то счел, что не может себе позволить такое понимание. К тому же я должен винить свою всеядность, ибо кроме других многочисленных занятий, которым я посвящал свое время, я еще вел и свою собственную регулярную программу по местному радио, которая называлась «Нравственный подвал». Раз в неделю я прочитывал импровизированную лекцию без заранее подготовленного текста на тему нравственного упадка в обществе: внебрачные дети, покупки в рассрочку, недостаток цивилизованности в бытовых отношениях, футболисты, зарабатывающие более десяти фунтов в неделю, и, конечно же, кражи. И хотя в результате пострадал не украденный мной пингвин, а я сам, так как он меня капитально исклевал, пока я его нес под пальто, меня в течение трех месяцев мучили в Королевском суде Вандсворта, а пресса безжалостно клеймила за лицемерие и жестокое обращение с животными. Последнее обвинение оказалось особенно болезненным, так как я всегда являлся ярым защитником нрав животных и думаю, что забрал пингвина с собой в своем стрессовом состоянии исключительно из-за того, что на улице было очень холодно.