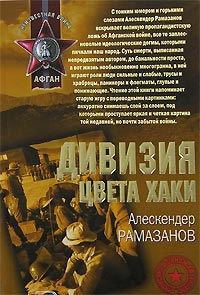

Текст книги "Дивизия цвета хаки"

Автор книги: Алескендер Рамазанов

Жанр: Книги о войне, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Кундуз-Южный

Секретарская работа в газете предполагает наличие чугунной задницы. А корреспондента – ноги кормят. Видя, как я перебираю выданные автомат, пистолет Макарова, подгоняю ремни и застежки на подсумках, нашиваю карманчики для блокнота, пленок и индивидуального пакета, редактор не выдержал:

– Саня, тебе ведь не особо ездить придется. Твое дело – макет, вычитка, общее состояние... Да и мне месяц остается. Ухожу ведь без замены. Какое-то время исполнять обязанности редактора будешь...

– Владимыч, а если мы с Махно поменяемся ролями. Я писать буду, а он пусть секретарит?

Редактор неожиданно легко согласился на такой вариант.

– В нашей кухне, сам знаешь, политотдел не очень-то разбирается. К тому же у Игоря жена на седьмом месяце...

Махно тоже против такого расклада не протестовал. Он не был в особом восторге от этих утомительных, небезопасных вояжей. Но никогда я бы не подумал обвинить его в слабости духа. Через год за совершенно конкретное участие в боевой работе я составил и подписал ему наградной лист на медаль «За боевые заслуги». И он получил свою награду.

Но комфорт любил, это было. А главное – с юмором был парень. Да и по природе – усидчив. Хорошая профессиональная подготовка – выпускник Львовского военно-политического училища – единственного в стране, готовившего журналистов для всех видов Вооруженных сил.

На пленке, все же частично изгрызенной афганскими мухами, запечатлена группа солдат, держащих в руках газеты «Фрунзевец» и «Красная Звезда». Лица у всех такие натужные, будто они опились настоя янтака – верблюжьей колючки – и теперь коллективно страдают от сурового запора. Фоном служит палатка с табличкой: «Ленинская комната». Входить в нее не рекомендовалось, ибо днем она напоминала сауну, а вечером в ней не было света, да вдобавок ко всему на дощатом полу масляными красками была изображена панорама Кремля.

«А что в нее заходить? – гоготнул огромный, как медведь, командир роты, выпускник московского ВОКУ. – У нас на полигоне в Наре их просто проверяющим показывали. Красиво, да?»

Половина пленки истрачена на какие-то местные унылые пейзажи, крупные и средние планы на взлетно-посадочной полосе. Вот группа офицеров и женщин в джинсах и обтягивающих кофточках («батниках»), сгорбившись, влезает на рампу «Ан-26». Парашютные сумки, чемоданы. Я привыкаю к режимам съемки в разное время суток, при разном освещении. Экспонометром не баловался. Не на курорте! А земля здесь давала мощный отраженный свет. К тому же резко поменялись режимы проявки и печати. Пришлось составлять «тропические» растворы. Для сушки пленок, чтобы не пудрила эмульсию вездесущая пыль, я сколотил деревянный бокс. Увеличитель – дрянь. УПА – портативный. Он прилагался к оборудованию типографии. Слава богу, реактивов, достаточно свежих, было много, в армейской упаковке, железных банках.

Несколько кадров «оружейной выставки». Автомат с откидным прикладом, калибр 7,62, пистолет Макарова, две ручные гранаты «РГД», подсумки. Это мое вооружение. Корреспондентский комплект.

К оружию я всегда относился с особым уважением. Всегда тянуло к стреляющему железу. В раннем детстве были деревянные мечи, луки, пращи, позже – ножи из обломков пил и ромбических напильников. Первый свой самопал (на местном наречии – «поджиг») я собрал в четвертом классе. И уже на летних каникулах, осатанев от страха и обиды, ткнул кургузый ствол в живот городскому «шмональщику». Ума хватило не чиркнуть коробком о запал. Но замухрышный, черный зверек из городских трущоб, за спиной которого кучковалась кодлянка, оцепенел. При выстреле в упор «поджиги», и на холостом заряде, разворачивали плоть, как добрый нож консервную банку.

Через два года, идя по стопам такого же, как и я, юного «Мосина – Калашникова», Владьки Склярова, в будущем опера угрозыска, я изготовил оружие под мелкокалиберный патрон. Устройство – гибрид детского пистолета и хорошо пригнанной системы ствол—боек—пружина, было испытано на задворках школы. В портфеле появилось щелевидное отверстие, а кусочек свинца застрял в середине учебника зоологии. Судьба спасала нас до времени от нарезного оружия. И хотя мы добросовестно пытались понять, как изготовить «винт» в домашних условиях, в книгах этот процесс не расписывался. Не то что теперь – хоть атомную бомбу на кухне варгань!

Автомат я менял дважды. Оружие в комендантской роте хреновое. Битое, грязное. Пистолет, первый, тоже пришлось вернуть. У него сам по себе «гулял» предохранитель, а на рукояти были странные глубокие царапины. Гвозди, что ли, забивали?

Гранат «РГД» и «Ф-1» в редакции было намного больше, чем у «матроса-партизана Железняка», когда «он шел на Одессу, а вышел к Херсону», если верить песне.

Все гранаты, запалы, патроны я взял «с новья». Хотя россыпи хватало. Но я-то знал, что чужое – не свое. И еще: если кто в чужой дом с оружием пришел, то его тем же и угостят. А задарма погибать не хотелось.

Вот на снимке грузят в «Ан-26Б» два деревянных параллелепипеда. Это «груз-200». Погибшие. Их расстреляли за 200 метров от боевого охранения на выносном посту из проезжающей «Тойоты». Ни «грузом-200», ни «300» (раненым) мне быть не хотелось. Думалось об удаче, славе, уважении. Потому и придирчиво относился к личному оружию.

То, что в Советской армии каждый сам за себя, особенно среди офицерского состава, я уже знал достаточно хорошо. «Каждый баран носит свои яйца» и «Кого е...т чужое горе» – эти конкретные пословицы были уже в чести.

По профессии своей я должен был многим интересоваться и уже знал из оперативных журналов политотдела, что в одной только 201-й мотострелковой без вести пропало к весне 1981 года восемнадцать солдат и сержантов. А когда в августе 1980 года под кишлаком Шаеста афганские партизаны расстреливали из засады разведроту, то в течение дня никто к ней на помощь не пришел. Погибло под перекрестным пулеметным огнем в тот день шестьдесят человек. Копии посмертных наградных листов – героев представили к великой комсомольской награде «Воинская доблесть» – пылились в редакции.

Я доводил до ума свой автомат, метал гранаты на стрельбище 149-го мотострелкового полка, где обучалась молодежь. Замполит полка подполковник Барышников и начальник штаба подполковник Тавровский только чертыхались по поводу подготовленности пополнения. Оказалось, что бойцы два месяца занимались под Термезом хозяйственными работами, а потом были переброшены в Афганистан. Тавровский и Барышников, предчувствуя великие беды, усилили огневую подготовку.

Вот их снимок: офицеры стоят у густо покрытой меловыми крестиками мишени. Оба отлично стреляли из личного оружия. В тот день удачливее оказался Барышников.

Через два месяца, летом 1981 года, подполковник Барышников запрыгнет в крайний вертолет, в сумерках уходящий к месту, где были окружены «духи», вместе с тем же молодняком.

Моджахеды, запертые в кишлаке, конечно, видели, кто прибыл последним, как неумело и нехотя окапывались эти солдаты, в большинстве – узбеки и азербайджанцы, и ночью пойдут на прорыв вместе с жителями кишлака. А что делать? К утру их бы превратили в кровавую кашу несколькими бомбоштурмовыми ударами и дождем из мин и безоткаток. Роту, с которой будет Барышников, выбьют с занимаемых позиций. Она не успеет израсходовать и половины боекомплекта. Раненых прикончат камнями. Такой будет цена хозяйственных работ за счет боевой подготовки.

А замполита найдут с тремя пулями: две в груди, одна в голове. Поговаривали, что третью, в висок, он пустил себе сам, чтобы не попасть в плен. Верю, поскольку такие офицеры, как Барышников, честь имели! В этом ночном разгроме выжил мой знакомый лейтенант. Чтобы не угодить к «духам», он просто бросился с крутого откоса во тьму. Утром его нашли у речушки, без сознания. В руке зажата граната «Ф-1», да так, что ее пришлось буквально отдирать. Кажется, потом он закончил свою карьеру в каком-то районном военкомате, по инвалидности.

Военная мысль

Из БМП выгружают хлеб, картонные коробки с тушенкой, рюкзаки с картошкой и луком... Фанерный щит с выгоревшей «Красной Звездой», а рядом скромный листик «За честь Родины» и два узбека, якобы впитывающие информацию... Полукольцо скамеечек вокруг снарядной гильзы – пепельницы: солдаты сидят, увлеченно рассматривая свежие газеты...

Голова механика-водителя в ребристом шлеме, взгляд устремлен в объектив, хорошо видна ямка на смотровой призме, сюда попала винтовочная пуля. На полмизинца выщерблено внутрь бронебойное стекло. Вот такие примерно снимки первого выезда на блокпосты.

Ко мне потихоньку привыкали в частях Кундуза-Южного – так неофициально именовалось место дислокации штаба, двух полков и спецчастей 201-й дивизии. Недоверчивость здесь была просто обычным отношением к новому человеку. Да ведь и было что беречь от чужого глаза. Как к корреспонденту, относились нормально. Основным источником информации были замполиты рот и батальонов, комсомольские работники – освобожденные. Их полагалось по одному на полк или отдельный батальон.

Контакты завязывались чаще на основе натурального обмена. Мне рассказывали о героях ратных будней. Я снимал, а затем приносил фотографии, делился с «политическими» казенной пленкой и листами стандартной бумаги (это был дефицит).

Ощущение от первой поездки по гарнизонам осталось тревожное. По многим признакам становилось понятно, что с наступлением темноты эти взводные опорные пункты охраняют всю ночь сами себя.

Когда выезжали из полка, суровый на вид капитан сказал: «Ты не высовывайся. Тут постреливают по дороге». А сам воссел на броню... Поболтавшись с полчаса в железном чреве вместе с консервами и буханками, на первой же остановке я вылез и, разминаясь, спросил его: «А ты почему наверху сидишь? Заговоренный?» Капитан откровенно сказал, что при подрыве или если гранату кумулятивную влепят, на броне больше шансов остаться в живых. Так, подумалось мне, приказ велит одно, а жизнь диктует другое. А в целом личная пуля все же лучше коллективной могилы! И, сколько себя помню, нигде и никогда, ни при какой погоде больше в броне не сидел, если сохранялась опасность подрыва или обстрела из гранатометов. И правильно делал. Были случаи проверить...

Мелькали квадраты рисовых полей, перелески, выгоревшие холмы. Что думалось в тот первый день? Да то, что в грохоте железа никакой выстрел со стороны, метров с двадцати, уже слышен не будет. На дорожной насыпи мы как зайчики жестяные в тире. «Люби Родину – учись метко стрелять!» А то, что большинство глинобитных домов вдоль дороги было разрушено – неважно. На войне развалины – лучшая крепость!

Еще я подумал, что вот если здесь грохнут нас, то Героя Советского Союза мне явно не присвоят. Во-первых, в Афгане без году неделя, во-вторых, выехал без благословения высшего командования, а в-третьих – за что Героя?

Вновь утешился аргументом: еду по чужой земле с оружием, на «шайтан-арбе», так иногда афганцы-крестьяне называли боевую машину пехоты, а значит, и в меня имеют право стрелять хозяева здешних мест. Вон сколько по обочинам битой техники! А насчет банальных истин и афоризмов так скажу: они в суровых условиях помогают. Вроде проговорил что-то, и на душе легче стало.

В деревнях тех дома из глины...

Начальника политотдела за глаза звали Кабан, а иногда и Вепрь. Он был толстый, но не рыхлый, а такого сложения, что чувствовалась особая животная сила. Маленькие голубые глаза, лицо и шея покрыты медно-красным загаром. Отношения с ним складывались как песня!

В конце апреля по нашему телефону ТАИ, где нужно было полчаса крутить ручку, чтобы ответил коммутатор летчиков, а потом выпрашивать штаб дивизии, поступило распоряжение явиться к полковнику Игнатову. Начальник политотдела пребывал в хорошем расположении духа.

– Рамазанов, вот тут у меня стихи. Я написал. Посмотрите, может быть, опубликуете в своей газете...

– Конечно опубликуем, товарищ полковник!

Стихи были бесподобные! В них полковник рассказывал, обращаясь к сыну, что в Афгане «в деревнях тех дома из глины, живут там женщины, мужчины» и так далее. Что делать? Коля Бурбыга посоветовал печатать как есть. Я же уперся:

– Надо править.

– Ну-ну, – усмехнулся редактор, – только давай без меня.

Да, через неделю ему нужно было убывать в отпуск, а там и академия. С его отъездом была особая история – «спиртовый поход». Но сейчас речь о судьбе стихов начпо (на армейском жаргоне так называли начальников политотделов).

Поместил я изрядно поправленные, а кое-где и переписанные стихи Игнатова в первом, кажется, номере, где была указана моя фамилия как и. о. редактора. И ведь есть провидение! Утром откатал тираж – 1500 экземпляров, а ближе к обеду позвонил Игнатов:

– Ну, как там мои стихи?

– Готово, товарищ полковник!

В кабинете у Игнатова сидел незнакомый мне худой, лет пятидесяти полковник, с высоким лбом, роскошной русо-седой шевелюрой и профилем еще живого Николая Островского. Меня он приветствовал как коллегу и представился редактором газеты «Фрунзевец». Так я впервые увидел своего дорогого учителя и спасителя во многих суровых днях – полковника Стуловского Владислава Васильевича.

– Вот, Владислав, ты говорил, что мои стихи рано еще публиковать. А видишь, наша газета печатает. – Игнатов вздел очки.

– Ну, понимаешь, для окружной газеты они еще сыроваты, – добродушно сказал Стуловский.

Тут я увидел, как лицо начпо из медно-красного превращается в багрово-синее.

– Что это? – грозно-презрительно спросил Игнатов, отбрасывая газету. – Где мои стихи? Это не мои стихи!

Вепрь был взбешен, а я не настолько глуп, чтобы и дальше дразнить отца-политкомандира.

– Да это ошибочка вышла! Сейчас исправим. Контрольный экземпляр.

Кой хрен контрольный. Хорошо, еще тираж на почту не отдали да по ближним частям не разнесли. Десять килограммов бумаги псу под хвост.

Я, совсем не по-уставному, задом вымелся из кабинета. Через два часа Игнатов и Стуловский, уже изрядно подобревшие, рассматривали стихи в «основном» номере. Первый тираж, с моей правкой, я приказал пустить под нож, а потом отнести в ближайший сортир для использования по прямому назначению. Игнатов меня не ругал, он только буркнул что-то вроде: «Не своевольничай».

Было, как-то в запале он пару раз обозвал меня «мордой нерусской», но там я и сам был виноват. Ну не хотел отдавать в чужие руки набор слесарных инструментов и дрель. Так и загубили, сволочи! Инструменты в Афгане были дороги. Тем более что вокруг кипело строительство.

Как ни смешно это звучит сейчас, но на выжженном плато над малярийным Кундузом намечалось построить несколько пятиэтажек для проживания советских офицеров с семьями. Кстати, «куна», она же «квана», на дари и пушту означает – «жопа». Кундуз и был таким местом, хотя название у него, говорили, имело иные корни.

Так вот, нужно отдать должное Игнатову, он умел поднять людей на обустройство. И толк в строительном деле знал. Только благодаря ему к февралю 1982 года редакция из палатки сумела переселиться в новое, очень хорошее по афганским меркам здание.

А с остальными политотдельцами я в самом начале разошелся нормально. Не трогали друг друга, вот и все. Причиной разлада послужило дежурство по политотделу, которое было возложено и на редакцию. Я попытался восстать, доказывая, что со времен Семена Михайловича Буденного существует приказ, запрещающий использовать сотрудников редакции не по прямому назначению. Более того, нарком предписывал выделять из людей, способных к газетной работе, помощников, если в редакции не хватало людей по штату. Именно для «дивизионок»! И приказ этот был в силе.

– Мало ли что, – угрюмо сказал замначпо, личность какая-то стертая. – А кто Афган предусматривал?

И вновь включил редакцию в график дежурства.

Само дежурство представляло следующий акт. В шесть часов вечера дежурный, как правило младший офицер, садился за телефон в предбаннике у начпо и всю ночь по зыбкой, рвущейся поминутно связи обзванивал замполитов частей, уточнял выполнение планов мероприятий, передавал приказы, телефонограммы, принимал отчеты о выполнении социалистических обязательств. Утром все записи в журнале представлялись политаппарату, и бумажная мельница вертелась веселей. Избавиться от унизительных ночных бдений помог случай.

В Ташкургане я по рассказам комсомольского секретаря и беседам с солдатами собрал материал для очерка о боевой подготовке в горно-пустынной местности. Героем очерка был сержант Барабанов. Лицо реальное. Смелый, сильный и очень рассудительный парень. Потому и сам выжил, и людей не терял, будучи в должности заместителя командира взвода. Правды в том очерке было на три копейки. Рота шла по пятам за группой моджахедов, которые периодически прижимали ее огнем к земле. А у меня это был учебный бой. Условно раненый на самом деле умер от потери крови, потому что в ущелье, куда ускользали «духи», у них была парочка зенитных пулеметов. А я писал, что солдатские ботинки скользили по сухой траве на склонах...

Так вот, вырванный из процесса творчества приказом идти на дежурство, я всю ночь писал этот очерк. В каком-то упоении и адреналиновом предвкушении завтрашнего скандала. Быстро же я просчитал, что ничего в Афганистане с непокорным сделать нельзя. Или убить, собаку, или в Союз отослать. Но первое еще надо уметь, а второе – просто неосуществимо.

Утром замначпо протянул руку за журналом.

А я ему стопку листов.

– Что это?

– Это очерк о сержанте Барабанове.

– Как? А где планы выходного? Сводки из частей?

– Я их не принимал. Я журналист и буду заниматься своим делом.

– Ну, держись, старлей. Я сейчас Игнатову все доложу.

– Ваше право.

– Посмотрим, как «на ковре» запоешь...

Разборок я дожидаться не стал, быстренько смылся в редакцию, а оттуда в «спиртовый поход».

«Спиртовый поход»

Саперы со щупами «на два колена», худая облезлая овчарка, мост и развороченная взрывом цистерна. На саперах бронежилеты и пластиковые щитки, закрывающие лицо. Они якобы должны были предохранять от взрыва фугасов... Вот такой снимок. Сделал я его трясущимися от перепоя руками неподалеку от въезда в Кундуз. Было такое гиблое местечко на окраине – скотный двор. Дня не проходило без обстрелов, засад, подрывов техники на «духовских» минах. Я хорошо помню, как и в каком состоянии оказался в это утро в районе скотного двора.

Редакции и типографии положен спирт. Да, тот самый, этиловый. Предполагалось, что его нужно употреблять для протирки селеновых фотопластин многократного действия, на чистку оптики, контактов и т. д. В связи с особенностями жаркого сухого климата и высокой запыленностью норма увеличивалась вдвое и больше. В месяц получалось около литра. А если шесть месяцев не брать? Это же двенадцать литров водки. А поллитровка контрабандной стоила между тем 20 чеков, минимум шестьдесят рублей. О чеках и ценах еще поговорим. Это особая тема. А вот спирт резко понадобился Коле Бурбыге, поскольку пора было делать отвальную, то есть прощальный обед по поводу окончания службы в Афганистане.

Здесь необходимо пояснение. В 40-й армии к весне 1981 года наладилась система ротации офицерских кадров, именуемая «заменой». Прежде чем отпустить того или иного командира или политработника из Афгана в Союз, ему загодя подыскивали «сменщика» во внутренних округах, убеждались, что он не имеет партийных и иных грехов, обеспечивали по возможности жильем, каким ни есть, заставляли отгулять отпуск, а затем направляли в Афганистан. Новоиспеченный воин-офицер-интернационалист и прапорщик тоже принимал дела и должность, и только потом офицер, подлежащий замене, убывал в Союз.

Время замены – подлое время. Сколько ребят, прошедших через «огонь-воду-трубы-зубы» в Афгане, погибали именно в эти считаные дни замены по самому глупому поводу. Командиры частей попросту запрещали «заменщикам» выезжать за боевое охранение. Но пули и мины словно искали именно эту категорию. «Заменщик» – этим сказано все. Сиди в части и не дразни Судьбу.

Коля в этом смысле «заменщиком» вроде не был, но Афган покидал, а его должность прочили мне в качестве и. о. Редактор в армии – птица редкая. Не напасешься. Товар был штучный.

Вот Бурбыга мудро и по-доброму рассудил, что ехать за спиртом мне, поскольку ему и как убывающему не стоит, и как начальнику неудобно. А спирт – шесть литров – пополам. Три мне, три ему. Коля особо-то не пил, а спирт решил отдать политотдельцам вместо отвальной, поскольку денег на товарищеский обед не было, да и не хотелось этих натянутых застолий.

Я доложил редактору об инциденте на дежурстве, отдал в набор очерк о сержанте Барабанове и, спустившись к КПП, на попутном бронетранспортере уехал в Кундуз-Северный. Здесь, в пустыне, в двадцати километрах от Кундуза, стояли наш артполк, саперный батальон и моя цель – склады ГСМ, где хранился спирт. Все было рассчитано. В одиннадцать часов утра я был в Кундузе-Северном. В двенадцать опухший от перепоя прапорщик, расплескивая живую, парящую влагу на песок, заполнил мою аккуратную канистру, на которой была метка «6 лит.». На самом деле в нее влезало около семи литров. Раздули. В тринадцать часов, опять же на попутном «КамАЗе», я подъезжал к мосту перед Кундузом. И тут затрещало, загрохотало невесть откуда. Поперек дороги выкатилась БМП и начала методически сажать из своей пушчонки по окрестным холмам. Пришлось покинуть «КамАЗ» и залечь на обочине. Правда, мелькнула дурацкая мысль: если все так плохо, то почему не увести колонну с дороги? Да и в «КамАЗе» ящики не с помидорами явно. Чего-то на посту не домыслили либо замудрили. Постепенно стрельба начала удаляться в сторону Кундуза. По машинам, внимательно заглядывая в кузова, прошел рослый сержант-армянин. Потом, заметив меня, оставил досмотр и подошел с вопросом:

– Товарищ старший лейтенант? А вы что здесь делаете? Сегодня колонна через Кундуз не пойдет. Там на скотном дворе опять «духи» полезли.

– А что же делать? Я ведь не из Северного.

– А вы кто?

Через полчаса я был определен на ночлег в землянку к командиру взвода, охраняющего мост. Каша, полстакана водки, чай. Тут я «вспомнил», что у меня в канистре спирт, а хозяева – что у них утром афганский баран покончил жизнь самоубийством на минном поле. Пока тушилось мясо, «зарезали» пару банок с гречневой кашей из сухого пайка. Сначала я сам, а потом какой-то лейтенант-артиллерист отливали из канистры спирт в солдатскую фляжку, а разбавляли, доливая воду в стаканы и кружки.

Снаружи что-то внушительно ухнуло. Потом застучал крупнокалиберный пулемет, затрещал автомат. Я было потянулся к своему «АКМ», но командир взвода положил мне на плечо тяжелую смуглую руку:

– Там без нас разберутся. Давай лучше за детей. У меня в Союзе двое. Близнецы.

В конце землянки было видно, как по небу гуляют красные точки трассирующих пуль. Кто-то приходил, уходил, наливал, закусывал, чему-то смеялись. В углу у радиостанции сыпал в эфир цифрами сержант. А в целом было на все наплевать. Заснул я на той же кровати, на которой и сидел за столом...

Утро было мерзким. Во рту привкус «голимого» спирта. В членах – дрожь. О том, что и сколько осталось в канистре, лучше было не думать.

Дорога на Кундуз была свободна. Правда, вчера вечером, пока мы «уговаривали» спирт, за мостом, ближе к Кундузу, подорвался и сгорел бензовоз. Водитель и прапорщик погибли. Но саперы уже проверили дорогу. Чисто.

В редакции я всем сердцем оценил сожалеющий взгляд Бурбыги. В канистре оставалось чуть более трех литров спирта. Вот это «чуть более» и досталось мне по праву экспедитора. Остальное в трехлитровой банке редактор отнес в политотдел. А я, выхлебав чайник жиденького чая, свалился на койку. И еще сутки во мне гулял этот чертов спирт. В Афгане похмелье – тяжелая штука! Ах, как хотелось там иногда просто холодной чистой газировки, минералки какой... Но для этого нужны были деньги. Афгани – «афошки» или чеки Внешпосылторга. А вот этого попросту не было.

Так завершился «спиртовый поход».