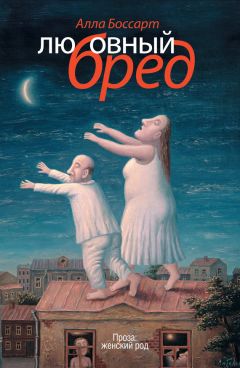

Текст книги "Marie d’elle"

Автор книги: Алла Боссарт

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)

Алла Боссарт

Marie d’elle

Правды не знал никто. Даже сам Комаров. Только мама его, простая и даже деревенская женщина Лида Ивановна, в прошлом механизатор, а ныне инвалид по женской части (как все механизаторы этого пола), полноценным материнским сердцем кое-как что-то учуяла, хотя точно сказать не могла. Говорила приблизительно. «Сыночка, – говорила инвалид Лида Ивановна, – трудно тебе с ей, нелегко». – «Что ты, мама, – подобно поэту Окуджаве, прятал глаза Комаров. – С чего ты взяла?» – «С того и взяла, – поджимала губы мать. – Чо ж я, не вижу? Больно умная, не нашего поля». – «Почему не нашего? Мы с тобой тоже не дураки», – улыбался Комаров с высшим педагогическим образованием, биолог в широком смысле слова, преподающий в средней школе сперва ботанику, потом зоологию, а уж взрослым негодяям – страшный и двусмысленный предмет анатомию, что требовало от него сильного и быстрого ума: смирять жеребятину великовозрастных кретинов, у которых от слова «пестик»-то начинается неконтролируемый выброс гормонов, а уж обсуждение вопросов человеческого пола и деторождения встречается ими как прямой сигнал немедленно трахать друг друга и вообще все, что шевелится, включая занавески.

Комаров давно уехал в город, но мать навещал регулярно на электричке и далее ревущим автобусом Львовского автозавода, а со временем обзавелся «Запорожцем» по кличке «горбатый» в виде некоторой развалюшки рублей за триста. Впрочем, даже эти сравнительно ничтожные деньги (две зарплаты) были бы для школьного учителя Комарова утопическими, если бы не друзья жены.

Теперь о жене.

Строгая и чудесная девушка Вероника, вся в белом, с длинной белой челкой и бледными губами приехала завоевывать Москву из странного города Калининграда, который по ее рассказам раньше звался Кенигсбергом и был немецким до такой степени, что там похоронен философ Кант, сочинивший на общую беду нравственный закон внутри нас. Вместе с этой прославленной могилой город имени Канта и Калинина находится якобы чуть ли не в центре Европы. И сознание у Вероники было в этой связи совершенно европейским, то есть свободным, гордым и глубоко чуждым коллективистским ценностям. Вот почему она ненавидела общежитие, где из обихода фактически исключается одиночество. Вероника страдала от человеческой скученности даже больше, чем от советской власти, которую тоже ненавидела всей душой. В этой точке они и пересеклись с Комаровым, который не мог простить советской власти в лице председателя их колхоза и других деятелей партийно-хозяйственного аппарата инвалидности матери-комбайнера. Конечно, Лида Комарова, в девичестве Комарова же, вся деревня была Комаровы и звалась Комаровка, – Лида, понятное дело, по собственной комсомольской воле возглавила механизаторское звено девушек и женщин. Но если бы она не изъявила этого желания и потребности – ее бы, скорее всего, исключили из комсомола. Вот она и тарахтела десять лет на своем чудовищном, извиняюсь, вибраторе – все дела отшибла. Странно еще, что сын родился нормальный и вообще родился. У товарок-то проблемы пола и деторождения были закрыты раз и навсегда практически у всех.

Короче, студент-общажник Комаров нашел в белоснежной Веронике друга и единомышленника, несмотря на то что ее профессиональный уклон (французский язык и французская же литература) не был ему близок. Ничего он в этом не петрил. Причем Вероника в придачу к образованности еще и писала стихи. И вот уж эти-то проклятые стихи были для Комарова вообще недоступны. Потому что тщедушная Вероника с ее плоским носиком и тяжеловатой балтийской челюстью по оценкам понимающих людей была – жутко сказать – гений.

Итак, гений Вероника и обычный Комаров, учитель по призванию, познакомились в общежитии МГПИ имени Ленина (вуза, знаменитого, кстати сказать, своими поэтами) и к пятому курсу поженились. «Только вот что, Комаров, – сказала индивидуалистка Вероника. – Давай снимать квартиру, что ли. А то я скоро сойду с ума». И они сняли. Не квартиру, правда, а комнату. Что отчасти решало проблему изолированности и покоя, но, с учетом соседей, слабовато.

И зажили довольно славно.

Комаров работал в школе, где его недалекие ученики, разумеется, поначалу развязали кровавый террор. Однако биолог научился, слава богу, у себя в деревне держать удар и отбивал все атаки возмущенного разума. Например. Корова с немыслимым бюстом, хлопая глазами, смиренно пищит под общий радостный гогот: «А вот, Юрий Петрович, как узнать – я в положении или еще нет?» Комаров, глядя на корову в упор нетривиальными, надо признать, синими глазами, спрашивает с презрительной акушерской холодностью: «Месячные когда были?» Орда ржет еще радостней, девка ссыхается до тридцать восьмого размера, а биолог, равнодушно стирая с доски выдающуюся по идиотизму картинку (нечто как бы пистолетик целится в нечто как бы устрицу), читает лекцию об оплодотворении, настолько высушенную, что даже такие великие слова, как «матка» и «сперматозоид» вызывают у жвачных присущее скотине тупое оцепенение. Очень скоро Комаров научился сбивать великовозрастную скотобазу с толку и ставить в тупик ледяной невозмутимостью, а также резкими переходами от невыразимой скуки к повествованиям о животных и человеке, столь страстным и захватывающим, будто это он сам, лично Юрий Петрович Комаров создал все живое на Земле в шестой день творения. Или в пятый.

Вероника в школе не работала ни одного дня, зато вошла, как говорится, в обойму самых крутых поэтов «свежей волны». Ее первая книжка «Перформанс» вышла в Париже, и только после этого напечатали подборку в журнале «Юность», если кто помнит.

В маленькой комнате Комаровых (так уж мы будем условно их называть, хотя Вероника, конечно, сохранила свою индивидуальную фамилию Быстрицкая, не очень редкую, но яркую, что для молодого поэта существенно) – в светлой кубатуре на два роскошных высоких окна, глядящих в тенистый двор, гость не сякнул. Хозяйка из еды умела пюре и яйца всмятку, зато Комаров с детства навострился по части борщей, и котлет, и даже пирогов, он бы и рыбу коптил, и ветчину – было бы где и из чего. Но жили все бедно, жрачкой не интересовались (если ее не было), обходились консервами, селедкой, той же картошкой. Было бы выпить – а уж до нехватки на выпить не опускались. Американский славист Том (прозвищем, естественно, «дядя Том»), большой друг Вероники и всей «свежей волны», с которыми они переводили друг друга и выступали втихаря по квартирам, мастерским и маленьким библиотекам, привозил с собой виски и здесь, в валютной «Березке», затаривался колбасами, рыбой, бананами, – так что бывали настоящие пиры. Вот эти-то прекрасные друзья, поголовно в Веронику влюбленные, скинулись кто сколько мог (недостающее внес дядя Том) – и подарили им к «ситцевой» свадьбе тот самый «Запор».

Комарову, конечно, негде было готовиться к занятиям, проверять всякие там контрольные и прочую чепуху. Но это мелочи. В конце-то концов, никто из литературной братии, если честно, в нем особо не нуждался, и Юрий Петрович мог прекрасно поработать после уроков в учительской и прийти попозже. Всегда, причем, кстати, поскольку закупал по дороге пива, хлеба и сосисок, и все были ему рады. В том числе и Вероника. «Комаров! – восклицала она. – Где ты ходишь, бродяжка? Садись скорее, Сашка (Женька, Игореха, Томчик) будет читать новые тексты. Только будь другом, почисть быстренько корнеплоду!» Все необидно смеялись, и «бродяжка» шел на кухню, где соседка Раиса щурила от папироски развратный глаз и усмехалась: «Что, обратно сослали? Ладно, дурашка, иди уж к своим алкашам, наварю я вам картохи. Но с тебя, учти, причитается!» – и Раиса недвусмысленно толкала его грудью в довольно распахнутом халате.

Как, возможно, многие поняли, Комаров нравился женщинам. При всей удаленности от поэзии – чистый Есенин: синие глаза, черные ресницы, твердый подбородок, честная улыбка… «У Юрия Петровича один недостаток – он женат!» – «Это не недостаток, коллеги, это ваше счастье». Однако женщин, кроме соседок и товарищей по работе, вокруг, считай, не было. Вероника общалась только с мужчинами, у некоторых были жены или подруги, но для этих Комаров с его тетрадками и синими очами был исключительно «ее мужем». У французов это является психологической характеристикой и социальным диагнозом: «marie d’elle» и носит характер тонкого издевательства. Но Комаров французского не знал и ролью «ее мужа» отнюдь не тяготился, принадлежащим ему гением законно гордый.

Огорчала Комарова бездетность «d’elle». Гинекологи на гении поставили, можно сказать, крест, на то они и врачи. Сама Вероника о детях не хлопотала. «Брось, Комаров, – отмахивалась от очередного доктора или, не дай бог, целителя. – Будет день, будет пища. Разве нам плохо?» Не плохо, думал про себя Комаров. Не плохо, но неправильно.

Одно время он, привыкший к личной ответственности за все, винил себя. Но потом (еще до «ситцевого» юбилея) так вышло, что у Комарова-то ребеночек родился. Посредницей стала отнюдь не Вероника, а совсем другая женщина. Летом десант учителей из разных школ страны съезжался в «Артек» делать козью морду так называемым пионерам. Идеология тогда, в начале 80-х, была еще на марше, но уже кое-где и на излете. И лагерь «Артек» был одним из таких отчасти пассионарно-романтических мест. Вероника тем летом рассекала со своей компанией по Крыму с длительным заездом в бардовский лагерь на Азовском море. Где уж и вовсе гремело Гуляй-поле. Так что Комаровы немножко друг друга подзабыли по молодости лет… Как уж там это выражалось в случае Вероники, можно только догадываться. Комаров же повстречал боевитую коллегу Варвару – учителя физкультуры и чемпиона города Севастополя по стрельбе из лука. И с этой загорелой Дианой тесно подружился…

О, вожатский пляж с горящими золотом шаляпинскими скалами на закате! О, заплывы на эти скалы по жемчужному морю и обратно, когда море уже зажигается огнем микроорганизмов, о которых Юра так подробно рассказывает Варечке… О, эта меткая стрелок Варечка на остывающих камнях, чуть дрожащая после долгих русалочьих игр!

В апреле деликатная Варя позвонила по межгороду Комарову на работу (к радости негодяев его вызвали с контрольной) и непринужденно спросила, как бы он хотел назвать девочку.

Так Комаров стал тайным отцом. Реально помогать Варваре и их общей дочке Насте он, конечно, не мог, однако письма писал и звонил с почты по междугороднему телефону. Тем более Варя состояла в браке с каким-то спортсменом, и все внешне и визуально было в рамках приличий. А Комаров наконец убедился наглядно, что червь бесплодия точит исключительно Веронику, и немножко успокоился. К Веронике же, хоть и неловко это говорить, – поостыл.

Кто не мог успокоиться – так это Лида Ивановна.

Сноху она невзлюбила с первого взгляда – когда Комаров привез Веронику знакомиться со свекровью. За неумелость. За белые штаны. За мелкость и худобу. За умную речь. За болтовню вообще – та не стеснялась вмешиваться, когда мать говорила с сыном: «Лидия Ивановна, ну подумайте сами, зачем ему устраиваться в вашу сельскую школу, он ленинский стипендиат, его в Москве с руками оторвут, да ему вообще аспирантура светит!» А сама гоняет своего ленинца в хвост и в гриву: то кофту ей подай от комарей, то кофею свари да забелить молочка принеси парного, то, стыдно сказать – купальник повесь на веревку! Чтоб мужик женины трусики выжимал! А уж наглая-то: «Вы бы, Лидия Ивановна, не будили нас, Юре надо отдохнуть, и вообще мы не привыкли в такую рань…» За водой ни разу не сходила, полы не вымыла, яишню не пожарила на завтрак. Наберет в огороде клубники и слопает всю прямо с грядки, как дитя малое. Но главное, «трясогузка» не пожелала называть ее мамой, – есть, мол, у нее своя мама, извините. Кому и когда это мешало, спрашивается?!

Вероника не любила ездить в деревню. Комаров оправдывался перед матерью: очень много работает, буквально ночи напролет.

– Где же это она по ночам у тебя работает? – усмехалась Лида Ивановна.

– Пишет, мама. Вероника – поэт, у нее уже две книжки стихов.

– Поэ-э-эт?! – Мать стучала Юрку по лбу костяшками пальцев: – Дурачок ты у меня, сына. Чо городишь! Работу нашел, ишь! Наш Порфирий Комаров, что жена-то на болоте пропала летось – тоже песни сочиняет, уж такие жалостные: дождусь ли, грит, тебя, моя милка, хоть на краю могилки… Что ж ему теперь – пусть корова недоена, картошка неполота, дом развались – я поэт! Пушкин!

– Мамочка, – возражал Комаров с улыбкой. – Пушкин тоже нигде особенно не служил.

– Ну вот его и убили, – жестко заключала мать. – Убили ведь?

– Ну убили, – растерянно соглашался Комаров. А что тут скажешь?

А как прошло три года со свадьбы, Лида Ивановна заволновалась всерьез: почему не рожаете? И доставала Комарова все тринадцать лет его совместной с Вероникой жизни. Мы инвалиды с опущением матки – и ничего, рожаем! А тут – видали, стишки! Валяется до полудня, а родить не может! Да не хочет, и все. Фря!

Простая деревенская женщина Лида Ивановна смотрела в корень. Вероникиными детьми были стихи, и в других она не нуждалась. Поэзия являлась содержанием жизни, безрассудной любовью, мукой и радостью, гордостью и болью, светом в окошке и тьмой бессонниц – то есть тем, чем для обычных женщин бывают дети. Так на что эти сопливые дети ей сдались?

– Возможно, ты и гений, – сказал ей как-то повзрослевший и кое-что понявший тайный отец Комаров. – Но психологически ты – урод.

– Как всякий гений, – ничуть не обиделась Вероника.

– Цветаева тоже гений. А как Мура любила – больше жизни и даже больше себя.

– Зато двух дочерей сдала в приют, – легко парировала Вероника.

Спала она, кстати, не до полудня, а часов обыкновенно до трех-четырех вечера. Потому что писала по ночам, после гостей, выпив и покурив травки-конопли, к которой ее пристрастил дядя Том. Так что с годами они с Комаровым естественным образом прекратили осуществлять свои супружеские права и обязанности, и вопрос о ребенке исчерпался сам собой.

Однажды вся компания отправилась на речном трамвайчике по Москва-реке. Лил дождь, народу было мало, и Вероника придумала выйти на палубу и по кругу читать стихи. Вся фишка в том, что читающий вылезал из-под навеса и промокал до костей.

– Ну уж, hunny, – запротестовал цивилизованный дядя Том, – уж это лишнее.

– Ты что, – нахмурилась Вероника, – даже такую ничтожную жертву не можешь принести?

– Чему, бэби?

– Да поэзии, черт подери твою американскую задницу!

И, стуча зубами, читали. Не из любви, разумеется, к поэзии, поскольку не были гениями, а исключительно из любви к Веронике. Потом все, мокрые как выдры, фотографировались.

– А теперь, – сказал один, – исторический кадр: музы! Давайте, девочки, чииииз!

– Стоп-стоп-стоп, – прервал съемку дядя Том. – А Вероникина муза? Юричка, иди-ка сюда! И в этот миг marie d’elle постиг правду. Она заключалась в том, что он… не то что не любит свою гениальную жену… Он ее, пожалуй, ненавидит. Да, вот это точное слово.

Потрясенный открытием, Комаров отправился в буфет выпить водки. У трапа, спиной к нему, в мокрых белых штанах, прозрачно облепивших маленькую попку, Вероника висела в объятиях дяди Тома, обхватив его по-детски ногами и закинув счастливую мордочку. Томми взглянул на Комарова поверх ее головы и, крепко держа гения одной рукой, прижал палец к смущенной улыбке.

После выпускных экзаменов, выпив с негодяями на посошок в школьном дворе, Комаров бежал в Севастополь. Его семилетняя дочка Настя, которую Варя привела на судьбоносную встречу в приморское кафе-мороженое, так ему понравилась исцарапанными коленками и заячьими зубами, растущими строго через один, что он, первый раз в жизни после того, как отчим спьяну зарубил их любимую корову, – заплакал.

Прекрасен был и Севастополь, весь белый и гордый, как Вероника. И Херсонес, чьи античные камни омывала зеленая волна, прозрачная, как чистые Вероникины глаза. Варя давно выгнала мужа – когда тот развязал и на радостях едва не спалил дом. И Комаров решил остаться на все лето. К концу августа покладистая и решительная, в мать, синеглазая Настя с полным основанием называла его «папа».

Возвращался, охваченный порывом развестись и забрать в Москву настоящую семью.

Окна квартиры в спальном районе, за которую Комаров боролся одиннадцать лет, были темны. На всякий случай позвонил из автомата. И в дверь тоже позвонил. В комнате никто не спал, не работал и не пил. Ночной, уже осенний холод из открытой балконной двери смешивался с вонью старых окурков, самокруток, немытой посуды и засохших консервов, усиливая скорбную необитаемость и вот именно что мерзость запустения. Комаров вспомнил морской ветер, под которым парусили занавески в бедноватом Варечкином доме, пахнущем вымытыми полами; вспомнил, как хохотала басом, морща конопатый нос, Настя; вспомнил Варю, с которой они прекрасно сумели дважды, и трижды, и многажды войти в то же светящееся микроорганизмами море и выйти из него, и хрустеть той же галькой, и дубль второй был едва ли не лучше первого. Он набрал длинный, восьмеркой принайтованный к кнехтам номер: «Подожди собираться, Варюша. Лучше я к вам». И Варя, как всегда, обрадовалась.

А Вероника не пришла и наутро. Вместо нее явились, брови домиком, Саша и Женя, а может, Игореха. Приехал, старик? – и обняли его по очереди. Слава богу, она не страдала, поверь. На скорости, лоб в лоб, оба всмятку. Она даже не успела понять, что произошло.

На похоронах Вероники Комаров встретил многих людей, кого до этого видел только на портретах или по телевизору. Она погибла в расцвете своего гения, говорили они. Мы оплакиваем не только любимого всеми нами человека, но и несозданные шедевры – ее нерожденных детей… Вероника, всхлипнул дядя Том, как смогу забывать твой смех, твой фэнтези… Фантазии, ее гениальные фантазии, ее мечты, ее стихи, ее детский голос, ее чистота, ее сила, ее щедрость, ее муж. Ее муж – marie d’elle – вот кто поможет нам. Комитет по наследию Вероники Быстрицкой – Юра, мы хотим, чтоб ты стал его председателем. Ты обязан нам помочь – как самый близкий, ты должен…

Ничего я вам не должен, старики, хотел сказать Комаров, но постеснялся.

От квартиры в спальном районе, звезды пленительного счастья, за которую бился, как лев, – Комаров избавился с облегчением, не торгуясь. Дом в Севастополе не в пример было жальче. Зато хватило на новую «восьмерку» и приличную дачу по Казанке: с удобствами, и школа рядом.

Как войдешь с застекленной террасы в комнату – непременно упрешься в требовательный прозрачный взгляд. Фотографии Вероники повсюду, даже у Насти – маленькая Вероника в солнечных брызгах на озере.

Комаров возглавил комитет по наследию и добился, чтобы Веронику включили в школьную программу. Он любит Варю, но ему душновато с ней, в плотных слоях ее надежной, устойчивой обыденности. Бронзовая охотница, дитя гармонии стихий – оказалась всего лишь земной женщиной, устроенной согласно всем законам анатомии и физиологии, без каких-либо божественных уродств. По-земному душевна, уютна, как жаркая перина, благодарна, слишком порядочна, в конце концов. Тринадцать лет Комаров дышал разреженным воздухом фантазии. Рядом с Варей он испытывает нечто вроде кессонной болезни.

С Настей – другое дело. Эта пишет сказки, где действует волшебница Никавера: «Жила одна женщина, и у нее не было детей. И пошла она к волшебнице Никавере. И волшебница сказала: будет у тебя дочка, но ты должна любить ее больше всех на свете. А если ты полюбишь еще кого-нибудь, я превращу ее в воздух. И вот однажды эта женщина взяла и полюбила дочку своих знакомых больше, чем свою. И Никавера превратила ее девочку в воздух. И однажды она сидит на берегу реки и говорит себе: “У всех есть общий воздух. А у меня есть еще мой маленький воздух. И когда его не станет, я умру”»…

Вероникины платья и брюки узки плечистой и бедрастой Варе, обувь мала, но Комаров не выбрасывает ни тряпочки. Настя подрастает, до смешного похожая на него. Но Комаров, будто в искаженном пространстве бреда, ищет в ней продолжения Вероники в ее излюбленных ангельски белых одеждах.

Он хранит Вероникины лыжи, побрякушки, записные книжки, любимую чашку и все фотографии, включая «собрание муз».

«Помни Веронику, – говорит Варя дочке. – Она была гений».

Вероникины друзья собираются в домике Комаровых на мемориальные дни ее рождения и смерти. Варя покорно слушает бесконечные рассказы о Веронике, нет-нет да и всплакнет.

– Хорошая девка, добрая, – выходя на крыльцо покурить, замечают Вероникины друзья. – Но, елки-палки, простая же, как валенок. И как он с ней может после… О чем они вообще говорят?

– Варешка, – улыбается дядя Том, – спой русскую песню.

И Варя, не кобенясь, по-сиротски выводит, высоко-высоко:

В лунном сиянии снег серебрится,

Вдоль по дорожке троечка мчится…

Динь-динь-динь, динь-динь-динь,

Колокольчик звенит,

Этот звон, этот звон

О любви говорит…

Душу Варя отводит с Лидой Ивановной. Ездит к ней иногда без Комарова – одна или с Настей. Зовет мамой и трудится от зари до зари. Лида Ивановна обнимает ее, целует в щеки и вздыхает:

– Слава богу, голубушка… А то была эта, поэтка, ни уму, ни сердцу, Царствие ей небесное! Ты молись за нее, доченька, за непутевую.

Послушная Варя назавтра же идет в деревенскую церковь, покупает тощенькую свечку и просит у темного зацелованного лика:

– Господи, прости меня, грешную. Вероника, оставь ты нас в покое, Христа ради.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.