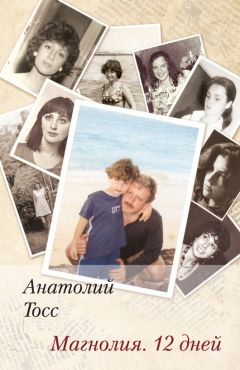

Текст книги "Магнолия. 12 дней"

Автор книги: Анатолий Тосс

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

– Для тебя пока не могу, – признался я. – Поэзия ведь про вдохновение. Проза, это мысль, работа, концентрация, бесконечное оттачивание – труд, иными словами. А поэзия – все же порыв, вдохновение. Потом, конечно, можно дорабатывать, но когда пишешь, ты должен находиться в полете. Если на земле, то, как ни старайся, не получится.

– Так что, я тебя не вдохновляю? – Удивительно, но в ее голосе не прозвучало никакого кокетства, только прямой, серьезный вопрос, требующий прямого, серьезного ответа.

И тем не менее я всем своим воспаленным нутром прочувствовал, что вот он, долгожданный момент, сам собой возник из долго висевшего над нами, загустевшего напряжения. Похоже, оставалось сделать один-единственный, последний шаг.

– Да нет, не в этом дело. – Я немного помялся. – Ты мне нравишься, очень. Вот вглядываюсь в тебя, и знаешь, в тебе какая-то растерянность и еще налет страдания, сбивчивого такого, неконкретного. Как будто тебе больно сейчас, но непонятно отчего. И хочется сделать так, чтобы тебя отпустило. – Я помолчал, не зная еще, как продолжить. – Но для того, чтобы написать стихотворение, чтобы оно получилось, твое чувство, твою боль надо разделить. Понимаешь, боль должна перестать быть только твоей. Как объяснить. Мне надо прочувствовать не только тебя, но и твое страдание, и оно должно перейти на меня, перекинуться, как вирус, как зараза. Вот так правильно, я должен ими заболеть. Только тогда стихотворение получится. Да и то не обязательно. Еще все должно сойтись воедино, должны найтись слова, только одни, никогда еще никем не произнесенные. Понимаешь?

Она не ответила, она продолжала смотреть на меня внимательно, пристально, и мука в ее лице все накапливалась, и было уже совершенно непонятно, как она одна, без чужой помощи сумеет избавиться от нее. А потом она отняла стакан от щеки, переложила в другую руку, снова стянула его у самого основания длинными пальцами и плавным, изящным, щемящим от изящности движением приблизила его к моей щеке. Только тогда я понял, что сам в горячке. Стекло не бывает, не может быть таким леденящим. Подумаешь, холодная вода, пусть даже из обмороженных водопроводных труб. Меня обожгло, но лишь на мгновение, и тотчас ожог рассеялся, распался, видимо, стекло само нагрелось и потеряло ознобную резкость. Кто знает, от нашей двойной горячности оно вполне могло накалиться, расплавиться.

Если бы я был в состоянии думать и анализировать, я наверняка бы понял, что мне подан знак, что риска больше нет, что Танино движение – тоже беззащитное, тоже пронизанное мукой – выражает однозначный, красноречивый призыв. Но я не думал, не анализировал. Следуя только чувству, головокружительному, выбивающему опору, опрокидывающему, я потянулся вперед, ткнулся губами, как птенчик, ищущий корм, в пустоту и наткнулся на ее губы. Мне было безразлично, оттолкнет она меня или нет, испугаю ли я ее, упущу ли шанс, я просто не мог ждать, рассчитывать, продумывать – все случилось неосознанно, само по себе, без моего контроля. Вернее, вопреки ему.

Но она не оттолкнула меня. Наоборот, я тут же ощутил ее тело, крепкое, налитое, рвущееся наружу, дрожащее, будто в лук все же вложили стрелу. Оно было повсюду, ее тело, не только в моих руках, оно втиралось в грудь, билось в живот, оплетало ноги – я едва удержался, едва устоял.

Я не впервые пробовал женские губы. Но каждый раз – и тогда, и после – я чувствовал себя первооткрывателем, этаким Одиссеем, вступившим на еще один неизведанный остров. Новый трепет, новые очертания, новая дрожь, новый запах, вкус, будто пьешь капельку чужой души и взамен отдаешь капельку своей. Ведь душа, как известно, порой вырывается вместе с дыханием.

Поцелуй – один из самых интимных, если не самый интимный человеческий порыв. Я знал женщин, для которых лечь с мужчиной в постель было проще, чем поцеловать его в губы. Они и ложились, и занимались сексом, так и ни разу не позволив себя поцеловать.

Женщину можно определить по поцелую, и сколько на свете женщин, столько существует поцелуев. Женские губы таинственны, непредсказуемы, уникальны, как отпечаток пальцев, как рисунок радужной оболочки глаза.

Танины губы были, как и тело, упруги, но одновременно податливы, приглашающе приоткрыты. Это единственное, что я сумел различить, потому что дрожь ее тела слилась с моей, голова сначала поплыла, потом взорвалась и перестала выполнять привычные свои функции – перестала отслеживать время, разбираться в пространстве – полное помутнение, затмение, солнечный эклипс. Она, эта никчемная теперь голова, стала заложницей подвластного лишь одному желанию тела, которое уже не умело, не могло ни унять свою дрожь, ни успокоить чужую. Даже память отступила, сместилась в рецепторы, в клетки на воспаленных губах, на пальцах. Именно пальцы запомнили шероховатое трение черной материи, отделяющей их от Таниной груди, именно они занесли в свои клеточные регистры неестественное сочетание упругости и податливости, которым только и может обладать женская грудь.

В какой-то момент черная водолазка оказалась лишь раздражающей помехой, мне стало мало механической упругости, мне требовалось живое прикосновение к незащищенной пульсирующей коже, мне необходимо было именно сейчас отдать ей кусок своей жизни и взамен получить частицу ее.

Я тащил, тянул вверх неподатливую ткань, но ничего не получалось, заправленная в юбку, она так и облегала гибкой кольчугой запретное Танино тело. Наверное, я выругался, потом еще раз, я знал, был уверен, что если прямо сейчас не доберусь до него, то весь мир рухнет, рассыплется, перестанет существовать. И я перестану существовать вместе с ним. Я оставил ее смятые, разбитые губы и снова дернул упрямую, неподдающуюся материю, настойчивее, злее, не сдерживая силы.

– Стой, подожди, сумасшедший, порвешь ведь, – едва пробился сквозь шумное, сбитое дыхание голос. Я взглянул в ее лицо и успел разглядеть затянутые мутной, остекленевшей, словно искусственной поволокой глаза, и складочку на переносице, и искаженный рот. Мука не прошла, наоборот, она накопилась, набухла, но теперь к ней добавилась и безнадежность – если раньше, совсем недавно, казалось, еще оставался шанс ее исцелить, то теперь уже было поздно. – Подожди, – повторила она. – Ты всегда такой сумасшедший? Бешеный. Просто животное какое-то.

Я снова потянулся к ней, к чему все эти ненужные, ничего не значащие слова? Только ее губы, ее грудь, тело – только они имели смысл, последний, единственный оставшийся из всех возможных смыслов. Но тут она отстранилась, руки уперлись мне в грудь, уверенно, твердо, я постарался сломить их сопротивление, но не смог.

– Говорю же, подожди, – снова выдохнула она, – не здесь же. – Она словно в недоумении покачала головой, то ли не веря мне, то ли себе. Мука растеклась и уже заливала все лицо. – Не здесь же, – прошептала она. – Потерпи. Ну, немножко…

И вдруг отвернулась и пошла в глубь комнаты, от меня, в темноту, меж смутно очерченных контуров качающихся, приникших друг к другу в танце пар. Я чуть не упал. Оступился, сделал шаг, другой, удержал равновесие, пары приблизились, еще шаг, я пробирался между едва шевелящихся тел, задел кого-то плечом, извинился, снова задел. Я не знал, куда иду, словно влекомый невидимой силой, и только дойдя до середины комнаты, ощутил пожатие на запястье, несильное, вязкое, но вместе с тем требовательное, непререкаемо зовущее. И сразу же, как только понял, что она меня ведет. понял, куда она меня ведет. заволновался, растерялся, как дурак, как мальчишка. Впрочем, я тогда и был мальчишкой.

Мы уже подошли к одному из чернеющих проемов двери, Танина фигура уже скрылась во мраке извилистого, только ей понятного коридора, когда сзади раздался неестественный ни для полумрака, ни для мелодичной музыки, ни для качающихся в такт пар, пронзительный, замешанный на ужасе, на истерике вопль:

– Там Лешку бьют!

И именно он, этот крик, своим истошным, истеричным острием разом проткнул пеленавший меня мутный, затемняющий, сглаживающий звуки, движения пузырь – сквозь раздавшуюся прореху ворвался свет, резкое ощущение реальности, а вместе с ним и опасности, тоже резкое, тоже пронзающее заточенным разящим жалом. Незнакомая девушка стояла посреди комнаты и кричала каким-то слишком бабьим, с подвыванием, голосом:

– Там. на площадке… Лешку… Его бьют!!! – и зачем-то указывала трясущимся пальцем в сторону входной двери.

Я выдернул запястье из вязких, засасывающих Таниных пальцев, метнулся в обратную сторону, к выходу, я не думал, не успевал думать, меня вел инстинкт, рефлекс, у меня не было выбора. только один-единственный. Вот кромешным мраком промелькнул коридор, сваленные прямо на полу пальто, шубы, я врезался в мягкую кучу, запутался ногами, освободился, где-то здесь была ручка входной двери, я нащупал ее, дверь поддалась, я толкнул что было силы и вывалился в слишком яркий, слишком электрический свет лестничной площадки.

Взгляду понадобилось лишь мгновение – Леха, прижатый к стене, большая, мясистая рука большими мясистыми пальцами сдавливает ему горло, трясет вперед, назад, снова вперед, Лехина голова болтается, как у китайского болванчика, и каждый раз с глухим, неестественным звуком бьет затылком в стену. Почему-то взгляд успевает ухватить только две детали: толстые, красные, словно подмороженные пальцы на худой, бескровной Лехиной шее и то, как голова отскакивает от стенки, чтобы снова ударить по ней, казалось бы, несильным, почти что веселым стуком; так бьют по волейбольному мячу, когда играют в «картошку». А еще голос, тоже веселый, подзадоривающий, но какой-то чужой, полный нездоровой забавы, инородный, отторгающий:

– Ну что, сучонок, огоньку захотел? Сейчас я тебе дам огоньку, сейчас ты у меня подымишь…

И снова мясистые, толстые пальцы, зажатая в них сигарета с тлеющей, багряной горошинкой острия медленно, будто натужно тянущаяся к Лехиному лицу, оно трясется с застывшей, глупейшей, пьяной улыбкой, а из уголка этой улыбки тонкой струйкой стекает на кафельный пол кровь.

Мне надо было сделать всего два прыжка. Один – и я уже на середине площадки, сигарета с накипью нависшего пепла расчетливо подбирается к вылупленному в неверящем изумлении Лехиному глазу, самодовольный, с садистской надсадкой голос все повторяет слово «сучонок», я понимаю, что мужик слишком большой, слишком тяжелый, и одним ударом мне его не сбить.

Он замечает меня, когда я делаю второй прыжок, пытается повернуться, замахнуться, но не успевает – с налету я врезаюсь в его толстый полушубок, вкладывая в свой вес ускорение прыжка, голову вниз, плечо вперед. Я большое, тяжелое, разогнанное до предела ядро – я видел однажды, именно так в американском футболе защитник под корень сносит нападающего.

Уже на лету я пытаюсь дотянуться руками до шеи мужика, но либо он уворачивается, либо я промахиваюсь, и лишь успеваю обхватить его расширенные полушубком плечи, привязать их руками, как бечевой, к своему уже безнадежно падающему в пустоту телу. Тут же раздался какой-то сухой хруст, словно надломилась толстая ветка, потом все замелькало, лицо обожгло неестественно приближенным, будто под лупой, крупитчатым черным жгутом, резануло, как прошлись наждачной бумагой, рядом промелькнули мечущиеся толстые пальцы, карикатурно растопыренные, неловкие, ищущие опору. Еще одна жесткая ссадина растеклась растертой, жгущей болью, и сразу глухой стук, словно на землю бросили тяжелый мешок с картошкой. Удар так сотряс тело, что из него запросто могла бы вытряхнуться душа, если бы что-то плотное, тугое не приглушило, не смягчило падение.

Мгновение, и все опять замелькало – черный тулуп, тупые, стремительно приближающиеся обрезки ступеней, главное, не удариться со всего размаха об них головой, главное, подставить руки. Что-то влетело со всего размаха в бок, врезалось в ребро, пронзило крушащей болью – проще потерять сознание, но терять сознание слишком страшно. Снова завертело в воздухе, снова черный тулуп, я ухватился за него, но он катился быстрее меня и тут же вырвался из теряющих хватку пальцев. Удар по спине, в другой бок – нещадный, жесткий, от каждой встряски резким, ножевым разрезом отдавалось в ребре, прямо в глаза полетела ступенька, еще мгновение, и я бы напоролся на ее тупой, каменный угол своей дебильной, всюду не к месту сующейся башкой. Я не успел подставить обе руки, лишь одну, изо всех сил оттолкнулся, снова перевернулся в воздухе, снова приложился, так что боль разлетелась пронзительным эхом по телу, и, наконец, остановился, замер, не веря, что выжил, не веря, что в природе существует покой.

Я приподнял голову, отсюда, снизу лестничный прогон казался невероятно длинным и невероятно высоким – надо же было ухитриться пропахать его всеми своими костями. И там, на далекой вершине уже толпились люди, составляя колеблющуюся, нестойкую стенку, но не сплошную, а с узкими, неровными, пробиваемыми светом прорехами. Кто-то бежал по ступенькам вниз, кто-то кричал про «Скорую», мол, «надо вызывать “Скорую”», я не смог разобрать, кто именно.

Наконец двое ребят оказались внизу, помогли подняться.

– Можешь стоять? – спросил один. Я кивнул, еще не зная, смогу ли.

– Ну, ты и прокатился, – засмеялся другой, от него пахло водкой и женскими духами одновременно. – По всей длине, как на санках.

– А где мужик? – спросил я первое, что мог спросить.

– Ну, ты его подмял, – сказал кто-то сверху, не совсем сверху, а ступенькой выше. – Вот же он лежит. Ты его подмял, так подмял.

– Он и есть санки. Ты на нем прокатился, – хохотнул тот, от которого пахло водкой.

– Он Лехе чуть глаз не выжег, – зачем-то сказал я и добавил, будто оправдываясь: – Сигаретой. Еще немного, и выжег бы. Как Леха?

– Да чего ему сделается? Стоит, лыбится, за башку держится.

Я сделал шаг, другой, ходить я вроде бы мог, хотя боль в левом боку резко отдавалась во всем теле, и тут увидел лежащего на кафельном клетчатом полу мужика. Вернее, глаза сначала застило однородным черным полотном, а потом проступило красное, оно не доминировало, как черное, но было в разводах, в тяжелых, то бордовых, то коричневатых, то совсем алых, почти розовых подтеках. Где-то разводы оказались светлее, и через них процеживался другой, серый цвет.

«Черное – это тулуп, красное – лицо», – догадался я. Сильно жгло под глазом, я дотронулся, провел пальцем, палец остался сухим, значит, крови нет. «Хотя бы сам не кровоточу», – зачем-то подумал я.

Мы столпились над мужиком, подходили новые люди, в основном ребята, девчонки, пройдя пол-лестницы, останавливались в растерянном ожидании, пугаясь обилия крови. Мужик лежал, не шевелясь, сначала мне показалось, что он мертв, наверное, из-за окровавленного лица, но вскоре послышалось дыхание, тяжелое, с хриплым, давящимся выдохом. Видимо, из-за дыхания, слишком натруженного, натужного, изо рта выполз пузырь, розовый, застывший на губах, он то сдувался, то раздувался, и тогда казалось, что он должен лопнуть, но он не лопался, только набухал и шевелился, как живой, глубоководный, что-то переваривающий организм. Потом сквозь кровь, вернее, несмотря на нее, проступила длинная, грубая борозда шрама вдоль правой щеки, похоже, от давнего ножевого удара – я и не заметил его, когда с разбегу врезался в мужика.

– Наверное, легкие отбил, – сказал один из ребят, указывая на розовый пузырь на губах.

– Да нет, не легкие, но чего-то точно отбил, – заметил другой. – Надо же, всю лестницу пропахать. – Он помолчал. – Лестницы здесь не то что в хрущевках. Да и ты, видать, придал ему ускорение, – кивнул он мне. – Сам-то жив?

Я ничего не ответил, только кивнул. Я стоял, смотрел на красное, залитое кровью лицо, на колышущийся пузырь на губах и не мог поверить глазам. Адреналин, помутивший голову, постепенно оседал, я уже мог не только реагировать на внешние импульсы, но и хоть как-то соображать.

«Ты, кретин, – подумал я о себе, – чуть человека не убил. – И повторил: – Кретин ты, Толик».

Мне уже было жалко его, помрет вот так невзначай, а я потом всю жизнь мучиться буду и не прощу себе никогда.

Но тут мужик открыл глаза. Сначала он смотрел в пространство, и темные точки зрачков были наполнены лишь одной безжизненной, остановившейся, ничего не выражающей пустотой. Но постепенно в них стала отражаться реальность, потом осознание происходящего, глаза сузились, прошлись по нашим склонившимся лицам, и в них сразу зародился ужас. Не испуг, даже не страх, а неподдельный ужас, животный, душащий, но при этом расчетливый, хитрый. Как будто расчетливость и хитрость наложились на него вторым слоем, и если бы страх отступил, они сразу бы вынырнули на поверхность.

Я сразу же вспомнил, как мужик чуть не выжег Лехе горящим окурком глаз, именно так же расчетливо и хитро, изгаляясь при этом, с прибаутками, с садистской усмешкой в голосе, с подлым чувством своего тупого превосходства. А сейчас глаза залиты ужасом. Тем самым, который появляется у животных, когда они мгновенно переходят от агрессии к бегству, если почувствовали, что противник берет верх.

– Пацаны, не добивайте, пацаны, – зашевелился на губах розовый, с красными подтеками пузырь. – Возьмите все, только не добивайте.

Он был уверен, что мы сейчас добьем его, что мы только для того и склонились над ним, чтобы затоптать до смерти каблуками.

– Да кому ты нужен.

Я отвернулся, его лицо было страшным, даже не из-за крови, не из-за пузыря на шевелящихся губах, даже не из-за залитой кровью борозды шрама. Оно было из другого, неведомого, бессмысленно жестокого, зиждящегося лишь на силе и на хитрости мира – на наглой, сиюминутной силе и на простой, скорее животной, чем человеческой, хитрости. Если бы сейчас сила вновь оказалась на его стороне, он бы снова стал выжигать глаза окурками.

– Тебе «Скорую» вызвать? – спросил его кто-то из ребят.

– Не, не надо. Я отлежусь, дайте только, пацаны, отлежаться. Не надо никого, ни «Скорой», ни вообще никого. – Его глаза снова забегали, перепрыгивая от одного лица к другому, затем на секунду остановились на моем, но только на секунду, сползли, снова забегали. – Я сам оклемаюсь, не надо никого вызывать. – А потом в сторону, как бы и не ко мне: – Это ты меня завалил?

Я ничего не ответил, я отвернулся и стал подниматься по ступенькам, преодолевая одну за другой, наваливаясь на перила, ставя сначала правую ногу и лишь затем подтягивая левую, – от каждого движения резало в боку, но, похоже, я мог терпеть.

– Это он меня завалил? – снова услышал я, теперь уже сзади. Впрочем, ответили ему или нет, я так и не узнал, ко мне, постукивая по ступенькам каблучками, летела Таня. Подлетела, остановилась, подняла ручку, провела длинными, невесомыми пальцами по щеке.

– Больно? – В ее голосе звучало чувство. Наконец-то! Неважно какое, жалость, сострадание, забота, главное, что чувство.

– Да нет, не очень, – пожал я плечом. – А что там, под глазом?

– Щеку сильно рассадил. – Она опять поднесла руку, дотронулась, будто пыталась унять боль.

– Это я о тулуп его поцарапался, – сказал я. – Ерунда.

Мы снова стали подниматься, снова медленно, но все же выползли на лестничную площадку. Там тоже стояли люди, окружали неплотным полукольцом по-прежнему прижатого к стене Леху. Как ни странно, пьяная, дурацкая улыбка так и не сошла с его губ, какая-то девушка вытирала ему кончиком носового платка рот, но платок был сухой, и кровь только размазывалась по подбородку.

Он увидел меня, потянулся, хотел обнять, я едва успел его остановить.

– Тосик, ты спас меня! Ты знаешь, что ты спас меня? – проговорил он сбивчиво. – Он бы меня убил. Я стоял, курил, тут он, сначала попросил у меня сигарету, потом стали болтать о том, о сем, кто я да что. Ну, я сказал, что студент, что заработали сегодня, что отмечаем. А он так вглядывается, знаешь, будто взглядом щупает, проверяет, оценивает. Потом еще чего-то спросил, а потом без слов, без предупреждения как вмажет мне лбом в нос, с размаху, так неожиданно, я даже не успел ничего, только искры из глаз. – Леха поднял руку, пощупал нос, качнул головой. – Дальше я плохо помню, он душил меня и бил, наверное, голова болит жутко.

– Ты документы проверь и деньги, – сказал я на всякий случай.

– А потом изгаляться стал, просто так, для прикола, для потехи. Я был уверен, что кранты, что приплыл, что хана мне. Он меня душит, сволочь, а я даже крикнуть не могу. А потом смотрю, Ленка проскочила, сзади у него за спиной, он ее не заметил.

– Ну да, – перебила Леху девушка, которая совсем недавно визжала по-бабьи в комнате. Сейчас ничего бабьего в ней не осталось, в джинсиках, заправленных в сапожки, тонкая, худенькая, даже слишком худенькая. – Я как сюда вышла покурить, как увидела, сразу поняла, что он Лешку сейчас убьет.

– Зачем ему убивать? – Парень рядом с ней покачал головой. – Деньги бы забрал и отпустил.

– Нет, не отпустил бы, – возразил я. – Для удовольствия убивал бы, мучил и убивал бы потихоньку. Такие, когда получают власть над человеком, уже остановиться не могут.

– Ты откуда знаешь? – спросил парень, но я не ответил, ненужный, никчемный спор получался.

– А потом Тосик вылетает и в него, в мужика, на всей скорости. Всей массой… Ты бы видел себя, Тосс, как ты влетел в него. Ну, тот не устоял и по лестнице покатился, а Тосс сначала на него, а потом за ним.

– Я видела, как вы катились, – сказала Таня и еще крепче ухватилась за мою руку. – Мы тоже все побежали вслед за тобой, но вы уже катились. Ты так быстро из комнаты выскочил, что мы не успели.

– Он бы Лехе глаз выжег окурком, – зачем-то повторил я.

– Ага, точно, он мне в глаз окурком стал тыкать. Я же говорю, я думал, что кранты. А чего с мужиком-то?

– Да там лежит. Можешь пойти, печень ему отбить, – посоветовал я и побрел внутрь квартиры. Дверь была открыта, мне вдруг страшно захотелось присесть, а лучше прилечь, бок гудел теперь тупой, нескончаемой болью.

Сначала я зашел в ванную, посмотрел на себя в зеркало, все лицо было расцарапано, от отдельных коротких полосок, как будто кожу прошили тонкими одиночными стежками, до большого багрового пятна на левой скуле. Я открутил ручку крана с синим кружком на керамическом набалдашнике, набрал в ладони холодную воду, плеснул в лицо, почти не дотрагиваясь до него руками. Сразу стало легче, будто из крана струилась вода не из московского водопровода, а из какого-нибудь волшебного целительного источника. Я поливал лицо минут пять, пока наконец не почувствовал себя более-менее ожившим, затем промокнул, едва касаясь, висевшим здесь же полотенцем, вышел наружу, бок по-прежнему ныл, но я уже начал к нему привыкать.

Когда я вернулся в комнату, торшер все так же горел, но теперь свет его был разбавлен ярким, слепящим с непривычки, сиянием хрустальной люстры под высоким потолком. Магнитофон уже не крутил музыкальную бобину, соответственно, никто не танцевал, все столпились у столика с бутылками, разливали, чокались, галдели возбужденно. Завидев меня, Таня подошла, взяла под руку, прижалась, так что я локтем почувствовал живую податливость ее груди, повела к народу, нарочито демонстративно, будто оповещая всех, что теперь я принадлежу ей, что ее выбор сделан и пересмотрен не будет. Мне стало неловко, я никогда не любил демонстраций, особенно перед незнакомыми людьми, но тут решил не противиться. Из толпы выскочил Леха, обнял меня:

– Тосик, я люблю тебя. Давай, за тебя. Я люблю тебя, ты лучший, – повторил он, и глупая, бессмысленная улыбка снова расползлась по его лицу. Значит, пока я отмывался в ванной, он уже несколько раз приложился к рюмке.

– Лех, тебе-то уже точно хорош пить. Тебе домой лучше двинуть, – похлопал я его по спине.

– Да ладно, по последней, за тебя. Если бы не ты. – Он сбился. – Я даже не знаю, что было бы, если не ты. Ребята, налейте ему. Я сказать хочу.

Рюмка сразу же образовалась и у меня, и у Тани, я отступил назад, прислонился к стене, чтобы не маячить у всех на виду.

– Я счастлив, – между тем говорил тост Леха. – Счастлив, что окружен друзьями, которые готовы прийти на помощь, которые не оставят в беде. А беда сегодня была близка. Вот я на вас сейчас смотрю двумя глазами, а запросто мог бы и не смотреть. Или смотреть, но только одним. А все потому, что Тосик. Дорогой мой друг! Лучший! Давайте выпьем за него!

Он салютнул мне рюмкой. Я тоже приподнял свою и разом опрокинул ее в себя, но, наверное, слишком поспешно, поперхнулся, кашлянул, казалось бы, несильно, лишь слегка.

Сначала что-то жесткое сместилось в левом боку, я просто физически почувствовал смещение, а потом ноги подогнулись, и я стал оседать. Как удачно, что я прислонился к стене, мелькнула ненужная мысль, а потом и ее затмила боль.

Я никогда не знал такой боли, не знал, что она существует – шоковая, скальпельно острая, режущая на части, она разрывала тело, мгновенно сковывала все его части, влетая, корежила их, отсекала мысли, чувства. Она затмила все – в моем теле, в сознании не оставалось ничего другого, лишь одна голая, обнаженная боль. Если бы она длилась дольше, я бы умер, чтобы хотя бы избежать ее, избавиться от нее. Но она продолжалась лишь секунды, мгновения, мир вернулся ко мне в виде расширенных Таниных глаз, в них, не скрываясь, ютился страх.

– Что с тобой? Эй, что с тобой? Ты жив? – Она говорила короткими, односложными фразами. – Ты жив? – повторила она. – Скажи что-нибудь. Ну хоть что-нибудь.

Тут я заметил, что ее ладонь скользит по моей щеке, и удивился, что ничего не чувствую. Боль своим жалом не только порушила меня внутри, но и оставила эхо, отголосок, он раскатывался напоминанием о ее возможном возвращении, отключив остальные чувства, оставляя лишь единственное желание. Желание, чтобы боль не возвращалась.

– У меня что-то в боку сместилось, – проговорил я тихо и очень медленно, опасаясь, что модуляция голоса вызовет новый приступ. – Вон там. – Я показал взглядом на левый бок, я был не в силах поднять руку. – А потом резь, такая сильная, я, похоже, даже отключился на мгновение.

– Я так испугалась, – проговорила Таня, глаза ее действительно до краев налились испугом. Она сейчас легко могла сойти за мою жену или близкую подругу, ее переполняли забота, участие, желание помочь. А ведь мы познакомились всего-то час-другой тому назад.

– Может быть, ты ребро сломал? И оно сместилось и защемило что-то, нерв какой-нибудь. – Теперь я понял, что и Леха сидит рядом, просто Танино лицо находилось совсем близко, напротив, а Лехино чуть слева, и надо было скосить глаза, чтобы оно попало в поле зрения.

– Наверное, – сказал я, и тут мне стало обидно. Я ничего не ломал прежде, а вот теперь мое тело видоизменилось, перестав быть таким, каким было задумано и произведено на свет.

– Это ерунда, – произнес Леха хоть хмельным, но уверенным голосом. – Я знаю, читал, сломанные ребра даже не лечат никак. Они сами срастаются, долго, правда, срастаются, пару месяцев, но в результате срастутся.

– Спасибо, Лех, утешил, – осторожненько усмехнулся я. Осторожненько, чтобы не вызвать нового смещения.

– Пойдем, я тебя уложу, тебе нельзя двигаться, – сказала Таня, словно прочитав мои мысли. Единственное, что мне хотелось, это лечь сейчас на спину и дышать. Больше ничего, только лежать и дышать. В какой-то момент понимаешь, что счастье – это просто дышать без боли.

Я оперся на Танину руку, главная моя забота заключалась в том, чтобы медленно подняться, разогнуться, не повредив ничего внутри, чтобы смещение не возвратило в тело боль. Потом я шел медленно, мелкими шажками, очень осторожными, очень аккуратными. Леха и Таня с двух сторон поддерживали меня, коридор петлял, но наконец дверь распахнулась, темная, холодная комната дохнула почти уличным морозом.

– Осторожно. Еще немного. Осторожно, – раздался совсем близко Танин голос, я различил в темноте очертания кровати, большой, широкой, она занимала почти все пространство.

Они помогли мне развернуться, я присел на самый краешек, затем медленно откинулся назад, четыре руки поддерживали спину, причем женские руки не уступали мужским, даже были искуснее и заботливее. От природы заботливее.

Кое-как мне удалось лечь на спину и наконец более-менее спокойно вдохнуть.

– Ты как? – склонилось надо мной Лехино лицо.

– Нормально, старик. – Мне хотелось, чтобы он ушел, чтобы они оба ушли, мне просто хотелось лежать.

– Я пойду тогда, ладно? – Казалось, он спрашивал у меня разрешения. И я разрешил:

– Ладно.

Шепот в темноте, если бы я напрягся, различил бы слова, но напрягаться я не мог, даже не пытался. Потом появилось лицо Тани, в темноте виден был только бледно-серый овал, да еще кончик косы опустился мне на грудь, но тоже без тяжести, невесомо.

– Ну что? – спросила она. Я не ответил, я кивнул, лишь едва, но она разглядела. – Я так испугалась, ты побледнел, совсем бледный стал, как бумага, и стал оседать на пол. Я так перепугалась, – повторила она, пальцы ее, длинные, узкие, снова скользнули по моей щеке, теперь я их почувствовал. – Ты милый. – проговорила она потом и снова замолчала на минуту, а то и на две, гладила меня по лицу, смотрела сверху вниз и молчала. Теперь темнота чуть отступила, рассеялась, и я уже мог различить Танино лицо, сейчас, в полумраке оно казалось чувственным и оттого красивым. Странно, при свете я чувственности не замечал. – Знаешь что, – сказала она позже, – я пойду, скажу, чтобы они заканчивали. Чтобы домой ехали. Потом немного приберу в комнате и приду. Ладно?

Я хотел ответить «ладно», но не ответил.

Она еще ближе склонилась ко мне, ее коса, как светлая упитанная змейка, уютно примостилась на моей груди, лицо приблизилось настолько, что чувственность готова была сорваться с него, но не успела – короткий поцелуй, скользкое, дразнящее прикосновение. Я хотел было приподнять правую руку, обнять Таню за шею, притянуть, распробовать губы. Но не успел, она уже отстранилась.

– Я свет включать не буду. Ты полежи, отдохни, я скоро, – сказала она уже у выхода, и дверь закрылась, мне показалось, что даже ключ повернулся в замке.

Я осторожно подтянулся на руках, продвинулся немного вверх по кровати, лег поудобнее, уставился в потолок, фонарь за окном расцвечивал его расплывчатым, желтоватым бликом. Вскоре через него стали ползти медленные темные точки, они пересекали блеклое, подкрашенное пятно не только справа налево, но и двигались то в одну сторону, то в другую, в их движении не было никакой системы, сплошной хаос, и я понял, что на улице пошел снег. Я следил за бесконечным кружением, на смену ушедшим, растворившимся точкам на размазанное по потолку пятно наползали новые, вдруг они все разом сдвинулись влево, значит, на фонарь налетел порыв ветра, но потом, почти сразу траектория выровнялась, и точки вновь заскользили по пятну, лишь оттеняя его яичную, желтковую основу.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?