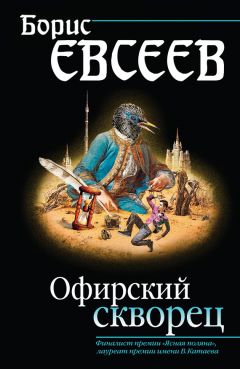

Текст книги "Офирский скворец (сборник)"

Автор книги: Борис Евсеев

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

– Они как умерли… – зеленое мурло с бурдастыми щеками скривилось до слез, – или умрут сейчас. Вроде дышат, а вроде мертвые! Может, кончину чуют…

– Ты мне тут Генрика Наибсена из себя корчить брось. Изыди, Запекан!

Бурдастое мурло исчезло.

Предварительная импровизация, необходимая для перехода к вечернему перформансу – то есть к преодолению барьеров между актером и зрителем, – продолжилась. Но как-то вяло. Артисты ТЛИНа перестали ходить задом наперед, часть из них подступила к разломившемуся театральному полу. Глотнув подпольной сырости и осмотрев двух сидящих внизу с закрытыми глазами товарищей по цеху, а также улегшегося на живот Запеканкина, актеры нехотя продолжили импровизацию:

– Говорят, в Москве овраг

Всех раззяв глотает, враг!

– И бомжей в щелях прессует,

Растирая души в прах!

– Не жалеет даже птиц,

Их потомства, их яиц…

– А посетив один дворец,

А петухом запел скворец!

– Причем бурдастый тот петух

Ионе был первейший друг!

– Запеканкин, Запеканкин,

Глянуть бы на твой изнанкин!

– Что за байки, что за бред?

Вы актеры или нет?

– Мы актеры, мы вахтеры,

Костюмеры, гвоздодеры,

Петушары, пердуны!

– Дятлы, цапли, каплуны!..

– Я придумал, все, ура!

Всем в расселину пора!

– Не в расселине, а здесь,

Будем спать, глотая взвесь…

– Спим, спим, спим.

– Спам, спам, спам.

– Бим. Бом.

– Бам…

Убаюканные собственной импровизацией, актеры прямо на сцене, которая была им все-таки родней, чем грязноватый толстодуховский променуар, стали засыпать. Лица спящих заметно побелели, потом стали как белый с зеленцою гипс, веки схлопнулись, подбородки косо обвисли.

Захрапел тучный Чадов, засвистел носоглоткой, как будто туда вставили две крохотные дудочки, Митя Жоделет, ляснул себя по шее и звучно зевнул суфлер Булкин, даже инженю Суходольская, распрямив под щечкой крохотную ладошку, сладко выдохнула: «Ах!»

Один скворец не поддался всеобщему засору мозгов. Скрыто негодуя, он сперва тихо, а потом все громче стал покрикивать, стал будить гипсоголовое царство:

– Вставать пор-ра! Давно пор-ра! На траве дрова! На двор-ре – война!

Недовольные досрочным пробуждением, отряхивая мелкие частицы реквизита, резко сверкнувшие в пламени только сейчас зажженных ламп, морщась и припоминая сонную расселину, актеры начали подниматься.

– П… прогон состоялся! Свето-звуко-спектакль «Расселина сна» принят! – заикаясь от счастья, крикнул Иона. – Свято клянусь вам: завтра же мы этот звуковой клип двинем по максимальной таксе!..

Парад иллитератов. Велодриммер и незнакомцы

После предварительного перформанса, увенчанного кратким сном и досрочным пробуждением, скворца взял в оборот Митя Жоделет.

Толстодух к тому времени из театра отбыл, и мозгляковатый Митя, помогавший перформатору носить черную изящную сумочку и заведовавший выходом актеров на сцену, а кроме того, обожавший давать всем встречным-поперечным нелепые имена и прозвища, за что бывал нещадно лупцован, мигом почувствовал ширь в ушах.

– Масленая неделя через три дня кончается. Чего тут рассусоливать? Нужно наскоро клепануть клоунаду, – сладко взбурлил Жоделет, – и соединить ее с перформансом! Даже сюжетец есть: снег, Масленица, горелые блины и тонна мороженой клюквы, которую вываливают прямо на Триумфальной площади, к подножию… ммм… Идиота Полифемовича. И тут же, у подножия памятника, – парад иллитератов! Пройдут мимо товарища Маяковского вздохи и свисты, хрюки и пуки! Все иллитераты в подходящих костюмах, кое-кто – в париках! Свист – в костюме Жирика. Пук и хрюк в костюмах Порошенко и Тимошенко. Не хуже, чем у Ионы, получится. И не заругают: неделя ведь просто чудо, каждый день праздник! Сегодня – какой?

Митю слушал лишь один человек. И был этот человек очаровашкой!

Нежно-золотая завлит Слуквина, которую Витя запросто звал то Кириешкой, то Кирюлькой и которая на самом деле носила сладко-влажное имя Кирилла, чуть покривила вспухшие от толстодуховских речевок губки:

– Широкий четверг, – нехотя подсказала она, – потом тещины вечерки, потом золовкины посиделки. А в конце – Прощеное воскресенье… Вот возьму и прощу через три дня Иону! Или, к примеру, тебя, Митя.

– Меня-то зачем? Я тебя в темных углах не мял. Ладно, не отвлекайся. Стало быть, четверг. И притом – широкий… Вот! Все дело в ширине! Люди хотят разгула. Но одного разгула им мало. Все хотят к разгулу добавить что-нибудь еще, все чего-то ищут. Ну, положим, ищут они вечное счастье. Тут мы всем театром к зрителю и подступим, тут косное пространство меж ними и нами – разрушим! И скворец с нами. Его в клоунаду-перформанс обязательно вставить надо. А пока будет билеты перед спектаклем выдергивать. Из шапки. Золотой, золотой скворец нам достался!

Не вполне разделявшая страсть Жоделета к новациям, сладкоголосая Кирюленция, а по временам – Кирюндук и Кирлюндия, откинулась в кресле:

– Он же с пухоедами. Или блохастый.

Митя осмотрел скворца на предмет блох.

– Ничего я такого не вижу. Птица как птица.

– А укусит кого? Кого сто́ящего пухоед, спрашиваю, укусит? – Золотоволосая и златокожая, с округло-бархатистым личиком и тонким, чуть видимым, голубоватым изломом чудесно вздернутого носа, на том месте, где должна быть горбинка, Кирюленция от испуга даже зажмурилась. – Тогда пиши пропало! Тут уж не про пухоедов, про собственную задницу думать придется.

– Да не укусит, Кирюль. А пухоедов и блох – мы в коробочку и на выставку. Священные пухоеды под стеклом! Серебренникову – не снилось!

– Лучше штаны скворцу подобрать. Раз он на двух ногах и притом не летает, а ходит.

– Это, положим, верно. В полете штаны не нужны, а вот при ходьбе, – Митя поддернул серенькие свои брючки, – а вот при ходьбе… В общем, займись. Возьмешь из наших, кукольных. И давай мы этого скворца как-нибудь назовем… Ммм… Пусть будет – Рюрик!

– Смело как! Неожиданно! – Нежная Кирлюндия захлопала в ладоши.

– Или не так. Рюрик – старообразно. Пусть будет – Влад.

– Нет, не годится. Сразу Дракулой пахнуло.

– А как Дракула пахнет?

– Ну, не знаю. Наверное, сахарной кровью… Трупно и приторно пахнет, вот!

– Трупно и приторно? – удивился Митя. – Ладно, тогда сама придумай.

– А пускай будет – Велодриммер!

Удачно названного скворца решили сегодня же показать в променуаре, перед основным спектаклем. Вопросы скворцу по ходу показа должна была сквозь щелку задавать Кирилла. Суфлировать вызвался сам Жоделет…

Кончался широкий четверг.

Часа за полтора до спектакля всем вдруг стало тягостно. Гулкая пустота заполнила «Театр Ласки и Насилия» до краев! И хотя спектакль был еще далеко, за горами, – в прогулочный зал, по двое, по трое, стали выбегать актеры. Балаганными жестами они старались приободрить друг друга.

Ждали первого зрителя. Скворца держали на задней половине, в костюмерной, чтобы не расходовал силы зря.

Наконец Митя не выдержал, скакнул на улицу. Сперва Жоделет хотел прихватить с собой священную майну, но передумал, оставил в костюмерной: «А то и простудить скворца недолго. И тогда не дожить майне до кончика Масленицы, до сладостного Прощеного воскресенья!» – завертелось в голове у Жоделета что-то похожее на слова из будущей пьесы.

Тут – удача! В переулке безлюдном, в переулке изогнутом, сквозь бусенец дождя и снега, – внезапно три фигуры. Двое в камуфляже, один в плащ-палатке и бутафорской немецкой каске.

«Вот тебе, бабушка, и променуар с клоунадой! Актеры Театра Российской армии к нам пожаловали. И этот… заслуженный Пяткин с ними. Как выступают, как идут! Находчивей нас они оказались. Тут тебе и деловая прогулка, и натурный перформанс. А может, скрытой камерой их снимают?»

Потирая руки от предвкушения плодотворного сотрудничества, Митя двинул братьям-актерам навстречу.

Первый удар в лицо оказался хрустким, страшным. Второго Митя ждать не стал, кинулся наутек, но был пойман за хвост парадного фрака, только что, по случаю представления скворца публике, напяленного.

– Где птица, р-разбойник? – спросил, рокоча, заслуженный Пяткин.

– Как-кая птица?

– Скворец ученый где, спрашиваю? Мы за ним пол-Москвы по цыганской наводке оттопали. Здесь где-то он…

Митя был высоко поднят и болезненно обрушен наземь.

– Точно не знаю… В костюмерной или в гримерке у Чадова!

– Што за гримерка такая?

– Да ладно вам, товарищ Пяткин… Гримуборная же!

– Так, стало быть, тут вертеп, позорище?

– У нас – никаких позорищ! У нас театр – будь-будь. Умереть и не встать театр! Это только Иона его «Театром Ласки и Насилия» называет. А по бумагам – «Театр Клоунады и Перформанса»…

– Што за Иона такой? Ваньки Тревогина приятель? Отвечай, сквернавец!

– Никакого Тревогина у нас в труппе нет. Даже фамилии такой не слыхал, ей-бо…

– А птицу, птицу евонную кто сюда приманил?

– Скворца, я извиняюсь, Иона принес. Я ни при чем, непр-р-р…

– Ни при чем, говоришь? Как кличут?

– Митя Жоделет…

– Димитрий, плод земной… – Великан с клокастыми бровями, похожий на заслуженного Пяткина, сложил губы колечком, словно хотел выпустить изо рта дым или пламя, снова Митю поднял, подержал на весу сколько надо.

– Хы-а, – вдруг ни с того ни с сего осклабился другой артист, гололобый, похожий на турка, – а Поп, Грек, Чернавка и Гаер – они у вас тоже имеются?

– Веди в гримуборную, сквернавец…

Широкий четверг, вдруг страшно – до кровоподтека, до заплывших фиолетовой синевою глаз – вспух, а затем беззвучно лопнул.

Царство Тревогина

Володя Человеев пронзительно затосковал. Он сидел у Дзеты на дому, ничего не читал, ничего не смотрел, даже о русском характере и о его усилении перестал задумываться.

Так прошел день. Вечером, шелестя вискозными крыльями, прилетела Дзета. Рассказала о возмутительной пропаже удостоверения, о потерянных, а потом вновь обнаруженных следах говорящей птицы.

Ласки старшего дознавателя Володя принимал равнодушно. Дзета сердилась и плакала, но потом, сцепив зубы, снова и снова подступала к помутневшему от скорбей Человееву.

Но только в те минуты Володя дознавателя не видел, даже на ощупь не чувствовал! Тогда Дзета, смахнув слезу, сказала:

– А я тебе, подлец, обещанные копии пггинесла.

– Чего ж ты молчала? Давай их сюда!

– Фигушки. Только утггом. Утггом, как на таггелочке, пггиподнесу тебе еще одного истоггического уголовника: Ивана Тггевогина! А пока…

– Пока поесть бы.

– А ты пггиготовил? Ладно, пойдем, сожггешь ваггеники с вишнями. Я их в пггокугатуге, в буфете купила.

– В прокуратуре? Что-то есть перехотелось, – сглотнул слюну Володя и стал с омерзением раздеваться.

Утро настало не скоро. Дзета отбыла в свое грозно-пампушечное учреждение. Оставшись один, Человеев стал разбирать перепечатки, которые старший дознаватель приволокла из РГАДА.

Ярость и ненависть вдруг разом упали Человееву на плечи: Тревога, Тревогин! Вот кто был теперь важен, вот кто был теперь необходим!..

Час спустя Володя решил встряхнуться. Он начал ходить по Дзетиной квартире на руках, бросил, встал на ноги, крепко задумался. Еще раз вспоминал то, что вычитал про Офирское царство у князя Щербатова. Теперь княжеская книга показалась ему близорукой и прихлебательской.

– Военные поселения на манер Аракчеева, то, другое… А вот скворец не про княжеский, про иной Офир кричит! Про тот, который Ванька Тревога описал!

Человеев снова стал тасовать перепечатку следственного дела за номером 2630, сделанную Дзетой в Российском архиве древних актов.

Что это было за наслаждение – царство Тревогина! Чем-то близкое к современности, но намного более радостное, несказанное! Все больше воодушевляясь, Володя снова и снова перечитывал заголовок дела: «О малороссиянине Иване Тревогине, распускавшем о себе в Париже нелепые слухи и за то отданном в солдаты. При том бумаги его, из коих ясно, что он хотел основать Офирское царство на острове Борнео».

Воткнувшись в листки, Человеев стал выборочно, с короткими паузами, читать вслух: «…и переменил тот Ванька прозвище свое Тревога на Тревогин. Переехав из Харькова в Воронеж, а оттуда Санкт-Петербург, стал подавать прожекты. Издавая журнал «Парнасские ведомости», влез в долги. Не желая платить по долгам, покинул пределы империи. За кордоном сказками своими и трактатами стал смущать народец голландский, потом французский. За это и за ограбление ювелира мосье Вальмонта был заключен в тюремный замок, именуемый Бастилия. Пребывал в башне Базоньер, в камере за нумером 2…»

* * *

Башня слыла необитаемой. В ней, если не считать единственного узника, и впрямь никого не было.

В камере было душно. Однако из каменной щели тянуло свежестью дубрав. За рвами был сад! По тому саду-вертограду заключенный мысленно путешествовал. Отрадно и весело было глядеть на стриженых парижских собак, на господ с дамами. Сил оторвать мысленный взор от сада – не было.

А пришлось! Единственный находившийся в камере стул тягуче скрипнул. Следственный судья поморщился, устроился поудобней. Переводчик, переступая с ноги на ногу, повторил заданный судьей вопрос:

– …и продолжаете утверждать, что вы принц Иоаннийский?

– Утверждаю и награжу вас по-королевски, когда час подойдет.

Последние слова переводчик тлумачить не стал. Однако следственный судья по характерному жесту заключенного – пальцы, пересыпающие золотые луидоры, – их понял. Гримаса отвращения исказила тонкие, с чернинкой, губы судьи. Он получил королевский патент, он имеет достойное жалованье, обладает важными полномочиями! А этот русский самозванец, объявляющий себя то королем, то принцем, смеет ему здесь что-то обещать! Судья брезгливо приложил к губам кружевной платок, подарок премилой Зизи.

Переводчик, спеша загладить неприятную паузу, задал новый вопрос:

– Серебро в лавке мсье Вальмонта зачем же брали, коли средствами располагаете?

– Гонца снарядить в мое собственное королевство спешную надобность имел.

Следственный судья встал. Пустая болтовня томила его. Порожняя башня – наполняла гневом. Припомнился гуляющий по праздникам близ ворот Сент-Антуанского предместья, грозящий кулаками башням Бертодьер, Базоньер и шести прочим парижский люд. Следовало немедля передать государственного преступника Российской империи! Пускай там возятся.

– Merde, мerde. – Мясистой ладонью судья отстранил от лица спертый воздух и королевской поступью прошествовал к выходу из камеры № 2.

Переводчик на ходу оглянулся. Этот русский, которого, конечно же, следовало немедленно повесить на Гревской площади, интересовал его все больше. Неужто и впрямь есть на земле место, где каждый подданный свободней французского короля?

Большеголовый узник с розоватым лицом и сахарными, обметанными мельчайшей белой сыпью татарскими, вывернутыми наружу губами отрешенно улыбался. Не успели судья и переводчик выйти, как он стал мерно произносить только что пришедшие в голову строки:

Пою гониму жизнь нещастного Тревоги,

Который, проходя судьбы своей пороги,

Неоднократно был бедами окружен,

В темницу брошен и чуть жизни не лишен…

* * *

Володя Человеев взбил кончиками пальцев льняные волосы и продолжил чтение.

«…через некоторый промежуток времени, в сопровождении тайного агента господина Обрескова и французского инспектора полиции мосье Ланпре, доставлен был самозванец в Санкт-Петербург…»

«…а всеми вольностями и свободами, предоставляемыми Российской империей, тот Ванька Тревога продолжал пользоваться сполна. Перевели его из Петропавловской крепости в смирительный дом, где содержали строго, но с подобающим к его учености уважением…»

«Из трактатов, писанных Тревогиным, не все разделы имеют одинаковый вес, и лишь некоторые – настоящее обоснование… Писал Тревогин, между прочим, следующее: «Царство Офир учреждается для собрания в одно место всех наук, художеств и ремесел, для приведения оных в совершенство и для просвещения народов. Признается сменяемость правителей всех рангов…»

– Так у нас эту сменяемость и признали. По сорок девять лет сидят на теплых насестах в Москве и в Питере, ни годом меньше!

«Офирский кавалер не что иное есть, как только ученая особа, вступившая в Офирское царство из одного только к человеческому роду усердия и любви… А вольности офирские должны быть такие…»

Здесь Володя насторожился: как сумел Ванька угадать его собственные, человеевские, мысли? Но потом расслабился: «Эка невидаль. В определенные периоды истории всегда схожие мысли у людей возникают!..»

– Так, Володя, так, Ваня! – подбадривал Человеев себя и давно почившего летателя и фантазера Тревогина. – Из одной любви к роду человеческому нужно найти нам Офирское царство. Или лучше образовать его заново в пределах России. Именно царство! Только нового типа, что ли… Где не только по национальному признаку – в первую очередь по признаку личной обученности ремеслу и наукам соединялись бы! Где не было бы одного царя, а каждый – сам себе царь! Или даже Бог! Может ведь Бог по-серьезному, а не на словах, войти в каждого? И царь может. Каждый искусник – царь. Каждый творящий – маленький Бог. Федерация искусств! Республика царей! Не фотошоповцев, не выискивателей распродаж! Вот Новороссия не знает куда повернуть. Там бы для начала Офир и устроить!»

Здесь Володя понял: зарапортовался, наговорил лишнего.

«Эк куда хватил. Про Бога – сей же миг брось. И республикам не твое дело указывать. Вообще: конец утопиям! И антиутопиям тоже. Что-то новое в поворотах истории назревает! Неслыханное, небывалое… Эфиросфера, что ли, грядет?»

– Каждый сам себе царь! Искусство выше политики! Поэтический повеса сильней царя! – повторял уже вслух Человеев. – Это что ж за общество такое будет? Как его создавать? Трудненько? Еще как! Заманчиво? Нет слов! Выполнимо? Здесь – сорока по воде хвостом писала! Эх, перестать бы Ваньку госпреступником называть, простить бы навсегда. Заодно и Льва Николаевича! Только не простят, обсмеют, исказят, обгадят.

«Хорошо бы вслушаться в скворцовы бредни внимательней. Нехилые он чьи-то мысли повторяет, – снова увел голос внутрь себя Человеев, – но только где ты этого скворца возьмешь, если скворца украли?»

Володя набрал старшего дознавателя.

– Дзета, пас-скуда, ищи скворца! – брызнул он злостью. – Иначе съеду от тебя!

– Так я тебя на замок запеггла. Он, между пггочим, изнутгги не откггывается.

– Я через форточку, вниз по канату съеду!

Вертеп Ионы

Воблистый Голев был не просто чучельник, а чучельник «с левой резьбой», с прибабахом. Изготовляя чучела, он потом обрызгивал их слезами, мечтал оживить вновь.

– Из чучел в дальнейшем безупречные звери получиться могут, – говорил не однажды Голев пузенистому Ханадею, – смирные, ненадоедливые. А когда звери и птицы сразу живые – как-то норову в них многовато!

Ближе к вечеру, подвигав ушами-локаторами и подергав себя за красную, с вплетенными в нее жемчужными шариками бороду, Голев задумался о скелете и перьях скворца. Запах перьев с обеда витал близ его ноздрей: сладко-говняный, но и приятно-глинистый. Узнав от инженю Суходольской о том, что скворец попал в театр к Толстодухову, Голев разволновался.

– Ведь и косточек после Ионы не соберешь! Перышка малого, живоглот, не оставит! Сам живоглот, и театр его живоглотский! А я чучелку набью. Для утехи старшеклассникам. И назвать птицу можно будет как-то призывно: «чудесный рыловорот» или «священный страхоидол»…

Таксидермист позвонил в театр. Оттуда внаглую не ответили.

Мобилки Суходольской и Толстодухова тоже вдруг оказались вне зоны доступа. Тогда Голев самолично двинул в «Театр Клоунады и Перформанса», называемый промеж своих «Театром Ласки и Насилия».

Он зашел в ТЛИН со служебного входа, поднялся на второй этаж, раскрыл дверь бухгалтерии… То, что Голев увидел, превзошло его – надо сказать, весьма изощренные, – заглючки.

На полу лежали полтора трупа. На высоких стульях, рядом с трупом Чадова и полутрупом симпатичной бухгалтерши Гали, у которой была, по первому впечатлению, отнята нога, сидели актеры и заунывно твердили роли.

– Мы московский, мы школьный феатр! – завывали актеры на старинный лад. – Мы вам представим сейчас, кто мы есть, а пули лить не бу-удем…

– Я – Бомелий.

– Я – есть Девка-Чернавка.

– Я – Гаер.

– Я – Грек.

– И все мы в вертепе Ионы Толстодуха больше играть не станем!..

Школьный театр и полутрупы сладкой своей отвратностью Голева к себе на миг притянули. Но тут же, пятясь, он стал отступать к выходу.

– Куда, удавленник? Отвечай: для какой надобности сюды прибыл?

Обритый наголо, похожий на турка, с вислыми усами актер, в камзоле и в камуфляжной куртке поверх него, больно ухватил Голева за плечо.

– Да я тут…

– Говори, зачем явился, ухляк!

– И верно, Савва. Соглядатай, ухляк он! Кем-то, видать, послан…

– Да как вы сме… Я такс… Таксидермер я! – негодуя, приделал к своей профессии дурацкое окончание Голев.

– Говори ясней: кто ты есть? Или кончу тебя здесь, межеумок!

– Ну, это… Чучельник я.

– А по зубам, чучельник, не хо-хо? Ты как с разыскателями Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате разговариваешь?

– «Рогатку» б ему на шею, Савва. Жаль, в расселине осталась.

– Так, говоришь, чучельник?

– Ну.

– А вот мы тебя сейчас выпотрошим и чучелой на позорище выставим!

– Ага, ага. Ну, я просто уделался. Чмошник и чепушило серьезного человека пугать вздумали. Резать я и сам умею. Надо чего – спрашивайте. А пугалки свои – в гузно себе засуньте!..

Тем временем за сценой (ни один зритель на новый перформанс так и не явился, покрутились студенты соседнего ГИТИСа, но и они быстро сгинули) Игнатий допрашивал раненого Жоделета.

– В Сад Зверей – ты за птицей ловцов посылал?

– Не я-я…

– Что еще говорил скворец? Государыню Екатерину бесчестил? Обер-секретаря господина Шешковского поминал?

– Про этих ни слова. Все про Путина кричал. Хвалил его. Видно, сдуру.

– Ты не ответил: откуда в захудалом позорище дорогая птица? Кто приманил?

– Иона у кого-то выиграл, – неожиданно сморозил Митя.

– Брехня, сердцем вижу.

– Да правду я говорю! В нарды он его и выиграл.

– Што за нарды такие?.. А ну покаж.

Зажимая платком рану на бедре, Митя с трудом поднялся.

Занялись нардами. Игнатий учился быстро. Только брови волохатые взлетали и опускались! Жоделет проиграл собственную, не бог весть какую, одежонку. Потом кружевную, просторную, давно вышедшую из моды рубаху отыграл назад. Проиграл, а потом снова отыграл синий, бархатный, в звездах и лунах, занавес «Театра Клоунады».

Игнатий проиграл камзол. Отыгрывать его не стал. Послал вернувшихся из бухгалтерии Савву и Акимку в костюмерную, в сторону, указанную Митей.

– Одежонку мне подберите сегодняшнюю. Да птицу, птицу ищите!

В пустом позорище Савва с Акимкой морщили носы и плевались. Висевшие по стенам изображения ласк, сопряженных с насилием, мытарили душу. Негодованию разыскателей не было конца. Раздражало их теперь все: повадка и разговор московитов, быстрота людских поступков и медлительность мыслей. Непрестанные звонки и песни, летевшие со всех концов Москвы. Полыхающие голубым пламечком говорящие ящики. Бабы, накрашенные так, что кожи не видно. Сюсюкающие и вертящие задами мужики, которых было множество и на улицах, и здесь, в вертепе…

А радовало одно: пока удавалось выдавать себя то за ряженых, то за актеришек погорелого театра. Но был и некий испуг: вдруг незримая стража дознается? Вдруг за самовольное вторжение в призрачное царство забьют в колодки?

В костюмерной было – не продохнуть: хоть топор вешай! Запах людского пота густо мешался с духом каменноугольной смолы. За рядами висящего на распялках тряпья Савва обнаружил мужика в кожаной шкуре…

Вернувшись в ТЛИН десять минут назад и лишь чуть разминувшись на входе с чучельником Голевым, пустой человек и бжезикнутый чмошник Иона так и не успел скинуть кожаный плащ. Не до плаща было. Следовало довершить неотложные дела! Толстодухов, не мешкая, ущипнул за плотный бочок Кирлюндию, затем наклонился и стукнул по клюву скворца, ужинавшего на полу мороженой клюквой.

– Ты понимаешь, что перформанс – это в первую очередь преодоление расстояния между телом и телом? – спросил он, чуть не падая на Кириллу.

– Здесь костюмерная, Иона Игоревич, а не общественный туалет!

– Вот и начнем с тобой костюмы мерить: я – Адамов, ты – Евин!

– Там, там! – Кирилла испуганно мотнула рукой в сторону променуара.

– Или лучше так: я в костюме, ты без костюма. Свежо, свежо будет!

– Да вы прислушайтесь, Иона Игоревич!

Иона нехотя прислушался. До костюмерной долетали одиночные вскрики.

– Опять жалкий хэппенинг вместо настоящего перформанса? Да я тебя за это… – Иона мигом расслабил ремень.

– Там бандиты старинные! Убивают, режут… – пролепетала Кирилла.

Иона вслушался внимательней. Гвалт из променуара долетел ясней. Вдруг, почти рядом с дверями костюмерной, зазвучали жесткие проволочные голоса. Кирилла, забыв про Иону и про скворца, влезла с ногами в продолговатый ящик, где были приготовлены костюмы для ломбарда, накрылась ими с головой. Иона спрятался в ряду занафталиненных, висевших до полу женских платьев.

Вошли двое. Толстодухов, одной рукой ухватившись за белый шелковый шарф, а другой пытаясь застегнуть ремень, отступил глубже.

Но его заметили сразу.

– Вот, шкурами с тобой желаю поменяться, – мечтательно сказал обритый наголо бандит, – шкуру свою давай сюда. Да прозвище скажи, небога…

– Толстодух, – впервые с гадливостью произнес собственную фамилию Иона, послушно скидывая кожаный, роскошный, отнюдь не турецкой выделки, плащ.

– А я – Савва Матвеич. Надо бы и твою собственную шкуру с тебя содрать. Жалобы тут на тебя приносят. Сказывают: довел вертеп до ручки! Но уж больно долго шкуру с тебя снимать. Ишь, шерстью зарос, кабан!

Савва подступил ближе, пошевелил негнущимся пальцем густую волосню, торчавшую из толстодуховского расстегнутого ворота.

Как те волнуемые ветром гибкие и молодые ветви осенних черных лесов, дрогнули волосы Ионы!

Толстодухов вжал голову в плечи. В кармане его трепыхнулся айфон.

Савва влез к Ионе в карман, покрутил блескучую игрушку в руках.

– Гляди, Акимка! Зеркальце для подглядывания, што ль? Так ты вертепщик или тоже соглядатай? – негромко спросил Савва. – Носопырку свою в чужие дела совать вздумал? А она, носопырка твоя, мне, к слову сказать, неприятное на память приводит: у Шешковского такая ж!

И взмахнул висельник выхваченным из кармана ножом.

Широкое лезвие резануло глаза смертельной стылостью. Иона похолодел. Неистраченные в суете жизни, немалые, а верней сказать, большие деньги, мертво лежащие в Сбербанке, враз сбили дыхание, вымотали нутро. Все, что он сделал как перформатор, – представилось мутным, жлобским. А вот мелкие дела – копание огорода в дачном поселке Хрипуново, прибивание скворечников к березам в глиняном, на куски растрескавшемся детстве, – наоборот, показались главнейшими.

Иона ткнулся головой в театральные платья. Они были солеными от актерских всхлипов и насморков, пахли дешевым мылом. Толстодухов даже попенял себе: «Загонял ты актрисок, Иона, как есть загонял…»

– Ассигнации давай, ежели есть. И подпояску кожаную выдергивай.

Иона вынул еврашки, вытащил из брюк ремень.

– А чтоб нюхальник свой в чужие дела не совал, мы его укоротим!

Нож сверкнул во второй раз, кончик Ионина носа, трепыхнув ноздрей, в невыносимой тишине смачно шлепнулся на линолеум. Савва вытер нож о полу куртки, спрятал в карман. Затем ухватил живой, шевелящийся кончик длинными узкогубыми щипцами, вынутыми из-за пазухи, придирчиво его осмотрел, зачем-то понюхал, откинул в сторону.

Кончик упал рядом, Иона, умываясь кровью, заурчал и сел на пол.

Савва и Акимка, сдернув с распялки мужской костюм громадного размера, брезгуя обрубленным кончиком, ушли.

Кирилла тихо выбралась из ящика, вздрагивая всем телом, отряхнулась, подхватила скворца, который, распластавшись на полу, вовремя изобразил из себя тряпку, а потому замечен бандитами не был, на бегу набрала «03» и, увернув птицу в первый попавшийся под руку платок, стремглав кинулась вон…

Савва с Акимкой вернулись к Игнатию.

Жоделет был теперь полугол, Игнатий – в какой-то рванине.

Доложили: скворца в костюмерной нет.

– Так на чердаке, так в подвалах ищите, ироды! – крикнул в сердцах Игнатий и неловко бросил кости.

Одна из костей вылетела за край доски.

– Повторить! – обрадовался неверному ходу, несмотря на рану, что-то сильно раздухарившийся Жоделет.

– Сказал – на горище лезьте! – Игнатий грозно привстал.

– На горе-горище лежит голенище, в том голенище деготь, леготь и смерть недалече, – вполголоса произнес Савва, но ослушаться Игнатия не посмел.

Савва и Акимка ушли. Игра в нарды продолжилась.

* * *

Златокожая Кирилла бежала со скворцом, укутанным в серый, изукрашенный рябиновыми бусинами павловопосадский платок, уже минут двадцать пять, если не все тридцать.

Справа осталась консерватория с притаившимся на крыше громадным пулеметом (так представлял себе архитектурное обновление старинного здания живший в стороне от музыкальных новаций Жоделет).

Мелькнул желто-конюшенный Манеж. Оборвался, как сердце, до краев наполненное грустной лаской, Китайгородский проезд. Вдалеке, сквозь дымку, заструились места любимейшие: Замоскворечье, Нагатинская пойма, Коломенское… Правда, до родной Каширки было еще ох как далеко.

Да и не пускало туда что-то! Кирилла резко развернулась, сдала назад, нырнула в метро, решила ехать к деду, в Черниговский неближний скит.

Настоящее пыточное, а не сладенькое театральное насилие толкало Кириллу на север и на север, в дальнее Подмосковье, на пространную равнину, изрезанную узкими реками, изрытую глубокими пещерами, где можно было укрыться от Ионы с его грузным пузом, от Саввы с Акимкой с их ножами и пыточными узкогубыми щипцами!

То, что произошло полчаса назад в «Театре Клоунады и Перформанса», было страшно вспоминать и невозможно забыть.

Никак не получалось выдернуть из сознания проволочные голоса людей, загримированных под актеров, долетавшие до костюмерной, где Кирилла кормила скворца, а Иона приставал и щипался. Донимало также чуть более раннее бормотание двух среднеприятных костюмерш, ворковавших за дверью, пока не явились Савва с Акимкой:

– Сизые, сизые кишки у сердешного были! И обмотали ведь, урки, вокруг языка! Как ухитрились – не пойму! Это я про Чадова…

– Да видела я! Жоделету ногу проткнули, нос помидоркой расквасили!

Голоса, бубнившие близ двери, вдруг смолкли. Раздались другие: резкие, заржавленные. Немея от страха в ящике, набитом рваными камзолами и вытертыми до дыр фраками, Кирилла прильнула глазом к щели: искала забытого в спешке скворца, но того нигде видно не было.

Через минуту двое в камуфляже, которых все сперва приняли за актеров Театра Российской армии, вошли в костюмерную. И сразу подступили к Ионе.

– Ты глянь на него, Савва! – крикнул один из бандитов.

– Вижу, Акимка! Ну, мы этому штопальщику позорищ, мы этому херу моржовому…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?