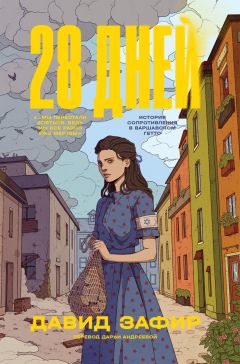

Текст книги "28 дней. История Сопротивления в Варшавском гетто"

Автор книги: Давид Зафир

Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

15

Хелмно.

Хелмно.

Хелмно!

Перед внутренним взором замелькали ужасные картины: как Ханну, маму, Даниэля, меня и еще целую толпу народу загоняют в грузовик под окрики солдат и лай овчарок. Дверь запирается, и мы остаемся в кузове, притиснутые друг к другу. Дышать в затхлой тесноте почти нечем, глаза не сразу привыкают к темноте. Других людей я скорее ощущаю, чем вижу. Слышу их лихорадочное дыхание и почти осязаю их страх. Люди гадают: куда нас повезут? А я знаю: никуда.

Мы слышим, как заводится мотор. Но машина не двигается с места. А зачем? Ехать ей ни к чему. Главное – чтобы выхлоп шел. Труба отведена в кузов.

Люди растеряны. Те, кто посообразительней, быстро смекают, что происходит. И кричат:

– Они нас убьют! Они нас убьют!

Мы начинаем кашлять, Ханна рядом со мной хватает ртом воздух, мама корчится в судорогах. Я из последних сил борюсь с тошнотой. Напрасно. Меня рвет. Теснота такая, что рвота летит на других людей, ей и упасть-то на пол негде.

Люди в панике: сквозь тьму, сквозь клубы дыма они рвутся к дверям. Но двери, разумеется, никто не открывает. Напирающая толпа давит тех, кто стоит у самого выхода. Люди в таком смятении, что им плевать на других. И то, что Ханна упала на пол, им безразлично. Они топчут девочку, а она кричит. Кричит. Кричит.

А потом перестает.

Я хочу поднять сестренку с пола, но не могу к ней пробиться, человеческая масса оттесняет меня в сторону. Люди хрипят, на последнем издыхании молят о помощи и пощаде. Кто-то уже оседает на пол. Теряет сознание.

Ханну я больше не вижу. И маму тоже. В темном кузове среди копоти и дыма вообще ничего уже не разобрать. Даниэль из последних сил пытается поддержать меня: даже умирая, он старается мне помочь. Но сказать ничего не может, только кашляет.

Сознание ускользает, я уже даже хрипеть не могу. Даниэль не в силах больше устоять на ногах, и мы падаем на пол. Или, лучше сказать, на тела. Сверху на нас валятся другие люди, продержавшиеся чуть дольше, чем мы. Они давят нас сверху. И я не могу больше дышать… не могу дышать… не могу…

* * *

Я хватаю ртом воздух, стоя перед плакатом, словно меня уже затолкали в душегубку.

– Да не переживайте вы, девушка! – Меня похлопал по плечу дедок, на котором даже в теплый летний день поверх рубашки красовалось пальто – наверное, пиджака у него уже просто не было. – Немцам не хватает рабочих рук, кто-то должен возделывать поля на Украине, в Белоруссии. Потому нас и переселяют!

Не то чтобы он убеждал себя в этом от отчаяния – мне показалось, что он действительно в это верит. Амос бы встряхнул его как следует и гаркнул: «Только такого старого хрыча, как ты, немцам на полевых работах не хватало!»

Вовсе Амос не идиот, как я подумала.

Скотина – может быть.

Фанатик – точно.

Но совсем не идиот.

Он и его друзья это предвидели. А остальные были слепы. И я в том числе.

– Да и потом, – дедок улыбнулся, – может, ты, в отличие от меня, не подлежишь отправке.

Не подлежу отправке?

Ах вот оно что – тут есть исключения!

В объявлении перечислялись категории людей, которых на восток переселять не будут: евреи, занятые на немецких производствах, в больницах и в службе дезинфекции. Кроме того, члены и сотрудники юденрата, а также служащие еврейской полиции…

В эти категории никто из нас не вписывался: ни мама, ни Ханна, ни Даниэль, ни я.

Однако там было еще одно исключение – параграф 2g.

Все лица еврейской национальности, чьи близкие родственники входят в категории, обозначенные в параграфах A–F.

На мгновение в душе вспыхнула надежда. Мой брат Симон служит в еврейской полиции, мы его родственники, значит, нас не отправят на восток, то бишь в душегубки.

Я перевела дух.

Но потом дочитала параграф 2g до конца: близкими родственниками считаются только жены и дети.

Для немцев мы Симону не семья. Собственная мать ему не родня, а уж сестры и подавно.

Так что параграф 2g нам ничем не поможет: мой отец мертв, а мать не работает. Следовательно, мы с Ханной не являемся детьми «лиц еврейской национальности», которые не подлежат депортации.

И женой я никому не прихожусь. Может, я и могла бы на скорую руку найти раввина, который из жалости меня бы с кем-нибудь повенчал. Даже в это время в гетто заключались браки, единственной целью которых было спасти новоявленному мужу или жене жизнь. Любовь никакой роли не играла. Или наоборот – может, это и есть любовь? Разве вступить в брак с человеком, чтобы спасти ему жизнь, – не наивысшая форма любви?

Но с кем милосердный ребе может меня повенчать? Единственный, кто согласился бы взять меня в жены, – Даниэль. Но он тоже не входит в число людей, не подлежащих депортации. Боже мой, что же станется с ним и сиротами? Послужит ли слава Корчака им защитой? Может, немцы побоятся высылать из гетто мировую знаменитость и две сотни его детей?

Рядом со мной зарыдала женщина, но никому в толпе не было до нее дела. Все лихорадочно соображали, кто какими возможностями располагает. Хотя большинство не верило, что депортация означает смерть, но кому охота со скудными пожитками – в параграфе 3 значилось, что каждый может взять с собой всего пятнадцать килограммов вещей, – отправляться в неизвестность? Лучше уж хорошо знакомый ад гетто, чем переселение в наверняка такие же чудовищные, но к тому же еще и неведомые края.

Мне тоже не до чужих рыданий. Мне срочно нужно к брату. Хоть немцы и постановили, что согласно параграфу 2g он нам не родня, тем не менее Симон – наша единственная надежда на спасение. Он должен нам помочь, должен достать какие-нибудь документы, которые нас защитят.

Я отправилась на Огродовую, 17, в штаб-квартиру еврейской полиции, делившей одно здание с СС. Быстро шагая по улице, я боролась с самой собой: может, сделать крюк, завернуть домой, обнять сестренку, заверить ее, что все будет хорошо – вопреки собственному подозрению, что ничего хорошего нас не ждет?..

Ханна наверняка перепугана. И ее дружок Рыжик Бен тоже, если только его родители не входят в перечень исключений, установленных немцами. Кто успокоит Ханну, если не я? Не мама же.

Мне вспомнилось, как папа обнимал меня тем холодным ноябрьским днем, когда после измывательств немецкого солдата мы вернулись домой. Обрабатывая раны Симона, папа то и дело поглаживал меня по голове своей шершавой рукой и приговаривал: «Все будет хорошо». Но в его печальных глазах я ясно читала, что он и сам в это уже не верит. Пережитое унижение угнетало меня, но еще больше угнетало папино бессилие. То, что он еще и лгал мне, пусть даже из лучших побуждений, запомнилось мне как самая главная гнусность этого дня. И я злилась на него, хоть и понимала, что это несправедливо.

Мысль о том, что я так же стану лгать Ханне и она так же будет на меня злиться, была невыносима. Я решила домой не идти. По крайней мере, до тех пор, пока не поговорю с Симоном и он не задействует свои чертовы связи в еврейской полиции – хочется верить, что он не просто так бахвалился ими перед шлюхами из отеля «Британия».

На улицах было не протолкнуться. Всюду кучками стояли люди и обсуждали, какие последствия для нас будет иметь немецкое «оповещение». По обрывкам разговоров я поняла, что вчера немцы арестовали шестьдесят человек, преимущественно видных людей, в том числе некоторых членов юденрата. Всех их поместили в тюрьму Павяк. СС взяли их в качестве заложников и грозились убить, если население будет сопротивляться депортации.

Несмотря на эти угрозы, никто не высказывал опасений, что «акция», как многие называли объявленное переселение, превратится в депортацию на тот свет. Общее мнение было таково: тысяч шестьдесят, вероятно, отправят на работы на восток, а все прочие останутся в гетто. И поскольку на этом сходилось большинство, а я уже не знала, куда деваться от страха, меня охватили сомнения: а может, все эти люди правы? Может, нас не всех убьют, только некоторых отправят в душегубки? Может, Хелмно и впрямь плод чьей-то чудовищной фантазии, а я, прочитав объявление, обезумела от этой страшилки?

Я живо представила, как мы с Ханной и мамой где-то на востоке, в солнечном поле жнем пшеницу. Как, наверное, в этих полях хорошо! Уж точно лучше, чем в гетто.

Мысль о солнце и просторе помогла мне успокоиться.

С ума сойти можно – как быстро человек снова обретает надежду.

Меня бросало из крайности в крайность.

Кроме людей вроде Амоса, в уничтожение не верил никто.

Потому что иначе всего этого просто не вынести?

Или потому что на самом деле все это жуткая выдумка? Запереть людей в грузовике и задушить выхлопными газами… на такой садизм даже немцы не способны.

В конечном счете все равно, верить в уничтожение или нет, главное – выжить! Никаких опрометчивых поступков. Все средства хороши, лишь бы уцелеть. Пойду к брату. Кинусь ему в ножки – а что делать. Ради Ханны. Ради мамы. И да, ради себя тоже. Выжить важнее, чем сохранить гордость.

Я ускорила шаг. На углу улицы, где находилась штаб-квартира еврейской полиции, я мимоходом услышала, что священникам двух католических храмов, функционировавших в гетто, – церкви Всех святых и церкви Святой девы Марии – приказано покинуть гетто. В обе эти церкви ходили евреи христианского вероисповедания, которые себя и евреями-то не считали, но тем не менее из-за бредовых расовых идей, которых придерживались немцы, вынуждены были носить звезду. Почти все жители гетто терпеть не могли этих евреев-католиков. И я тоже. Больше всего меня злило даже не то, что эти люди получали от «Каритас» дополнительные продукты питания, а то, что к их храмам прилегали прекрасные сады, в которые нас не пускали.[9]9

Международная благотворительная организация под эгидой католической церкви.

[Закрыть]

Во всем проклятом гетто было одно-единственное дерево, и стояло оно перед зданием юденрата. Неудивительно, что Ханна так часто сочиняла истории о растениях – например, о девочке Маше, которая прятала у себя в квартире под кроватью говорящее дерево. Или о волосатом мальчике по имени Ханс, которого выкормила волчья стая, а он вырос и научил зверей, что вместо зайцев лучше есть растения. То-то зайцам было радости!

Корчак однажды отправил настоятелю церкви Святой девы Марии письмо с просьбой разрешить приютским детям доступ в сад по субботам, чтобы те могли отдохнуть от скученности гетто и хоть часок провести в общении с природой. Полюбоваться зеленью, которую самые младшие из воспитанников вообще никогда не видели. Настоятель просьбе Корчака не уступил. Христианские сады-де не предназначены для евреев. Во всяком случае, для тех, кто не исповедует католичество.

Ублюдок.

Лучше бы его на восток отправили…

Нет, такого никому желать нельзя!

Даже ублюдку, который не разрешает детям-сиротам раз в жизни понюхать цветочек.

Перед зданием еврейской полиции клубились толпы народу, все хотели попасть внутрь. Мне показалось, что людей тут сотни, хотя на самом деле, наверное, их собралось человек шестьдесят, ну, может, восемьдесят, – но шуму от них было, как от десяти тысяч. Одни хотели вызволить родственников из тюрьмы, другим требовались удостоверения, которые помогут избежать депортации, а кто-то, как я, пытался прорваться к родственникам, служащим в полиции.

У входа стояли человек десять полицейских, которые сдерживали натиск толпы. В разномастных куртках, но при этом в фуражках и сапогах, они все-таки производили впечатление регулярного подразделения. Любого, кто пытался приблизиться к дверям, они лупили дубинками.

Евреи бьют евреев. Отчаявшихся евреев.

Внутрь мне не попасть – это я поняла сразу. Только огребу дубинками, которыми иные полицейские орудовали механически, будто сами были не люди, а машины. Или, скорее, будто те, кому они раздробляли ребра и коленные чашечки, были не люди, а столы, стулья и комоды, которые надо разбить, чтобы получить дерево на растопку.

Я отошла от толпы в сторонку, к грузовикам с открытым кузовом. В таких, стоя или сидя, обычно разъезжали по гетто эсэсовские солдаты.

Внезапно толпа расступилась, как Красное море перед Моисеем, и дубинки перестали мельтешить. Воцарилась настороженная тишина. Дверь открылась, и на улицу вышли не Моисей и его паства, а наоборот – солдаты СС.

Люди, только что рвавшиеся в здание, бросились врассыпную. Все знали: еврейские полицаи разве что поколотят, а вот эсэсовцы пристрелят не моргнув глазом.

Но я стояла как вкопанная. Эсэсовцев было человек двадцать, все с винтовками и пистолетами, а за ними следовал конвой евреев-полицейских. В этом конвое – в светлой куртке, в начищенных до блеска коричневых сапогах и в фуражке, лаковый козырек которой сверкал на солнце, – вышагивал Симон.

По сравнению с другими полицейскими он смотрелся молокососом, хотя многим из них, как и ему, было в районе двадцати. Да и эсэсовцам примерно столько же. Заметно старше был только немецкий командир – блондин в черной форме, по рябому лицу которого было видно, что в юности он страдал ужасной угревой сыпью. Командир шагал с деловитым видом, на поясе у него висел хлыст.

Вряд ли этот хлыст предназначался для лошадей.

Симон силился скрыть недостаток мужественности, напуская на себя решительный вид. Неужели он так же бьет евреев дубинками, как и его товарищи, стоит только немцам приказать? Дурацкий вопрос. Конечно, бьет. Я хотела окликнуть его, но голос изменил мне.

Отряд маршировал к грузовикам. Я одна осталась на пути у немцев. Я знала, что надо бежать, но ноги меня не слушались. Увидеть собственного брата с эсэсовцами…

Немцы приближались, возглавляемые человеком с хлыстом. Солдаты смотрели сквозь меня. Словно вообще меня не видели. Или, вернее, словно я букашка, которую раздавят, если не успеет уползти с дороги.

Беги. Уползай. Давай же!

Но я не могла.

А солдаты надвигались. Мерный топот их тяжелых сапог гремел у меня в ушах, другие звуки я перестала слышать. Командир с хлыстом был уже в нескольких шагах от меня. Кто он – майор, лейтенант, оберштурмбаннфюрер? Да не все ли равно?

За ним маршировал его отряд, а за отрядом – еврейские полицаи. Командир вперил в меня взгляд и, очевидно, понял, что я просто не в силах пошевелиться. Но он не стал менять направление, только сверлил меня ледяным взглядом. Немец из-за еврейки с дороги не свернет. В этот миг мне стало ясно: я стою у него на пути. Мы все, евреи, стоим у немцев на пути.

На пути к чему?

Непонятно. К мировому господству? К арийскому обществу? К всеобщему благоденствию? Или просто к обеззараживанию окружающей среды?

Ведь мы бациллы, которые необходимо уничтожить.

Большего мы не достойны. Ни презрения. Ни эмоций. Еще не хватало по нашему поводу что-то чувствовать! Мы просто обуза. Докучливый балласт.

В этот миг, глядя в равнодушные, холодные глаза эсэсовца, я ясно поняла: они убьют нас всех.

Надежда, которой я еще недавно пыталась тешить себя наравне с другими обитателями гетто, надежда на то, что переселение – это именно переселение и ничего больше, – улетучилась.

И я окончательно приросла к месту.

Я хотела крикнуть, попросить Симона о помощи. Все-таки он мой брат!

Но не могла издать ни звука.

Командир взялся за ремень. Что он достанет? Хлыст? Или пистолет?

Удар хлыстом, удар хлыстом! Пожалуйста, пусть это будет удар хлыстом!

Его рука поползла к пистолету.

Где-то сзади, за спинами немцев, полицейский-еврей выскочил из строя и бросился вперед.

Симон!

Он хочет заслонить меня от пуль?

Умереть за сестру?

Вряд ли…

Тем не менее – он кинулся ко мне и рявкнул:

– Пшла прочь, дрянь!

Родной брат назвал меня дрянью.

– Слышишь, что говорю? С дороги!

Он грубо отпихнул меня в сторону. Потеряв равновесие, я рухнула на землю, прямо на раненую руку, и вскрикнула. Боль была такая, что я подумала: швы лопнули.

Передо мной возникли черные, начищенные до блеска сапоги. Сантиметрах в двадцати.

В панике я вскинула взгляд. Командир вынужденно остановился – из-за меня, я лежала у него на пути. Он уже доставал пистолет из кобуры.

Симон орал у меня над ухом:

– Шевелись, шевелись!

За меня боится? Или за себя?

Он выхватил дубинку и…

…ударил меня.

Меня ударил мой собственный брат!

Он попал по плечу. Я закричала от боли. И от горечи. Родной брат тряс надо мной дубинкой и орал:

– Вали отсюда, сволочь!

Дубинка врезалась мне в грудь.

Удар отдался во всем теле. Боль была невообразимая. Но я подчинилась, поползла в сторону. Так быстро, как только могла. Однако Симон опять взмахнул дубинкой, видимо, считая, что я двигаюсь слишком медленно. На этот раз удар пришелся по лодыжке. Я вскрикнула, мне показалось, что тело сейчас взорвется от боли. А братец вдобавок пнул меня так, что я откатилась в сторону.

Путь был свободен. Эсэсовский командир оттолкнул Симона, сунул пистолет в кобуру, и отряд промаршировал мимо.

Избив меня, Симон спас мне жизнь.

Я лежала на дороге, скрючившись, одной рукой держась за плечо, другой – за ребра, словно наложением рук могла облегчить боль, и плакала – да нет, выла от боли.

Надо мной стоял мой брат, спасший мне жизнь.

Задыхающийся. Трясущийся. С перекошенным от гнева лицом.

Меньше всего он был похож на спасителя. Наоборот, вид у него был такой, будто ему хотелось снова врезать мне дубинкой. Он был дико зол на меня за то, что ему пришлось спасать меня от пули, рискуя, что пристрелят его самого.

Солдаты прошагали мимо, за ними – еврейские полицаи. Симону надо было возвращаться в строй, двигаться дальше, сопровождать нацистов на очередное кровавое дело, в котором он, конечно же, так или иначе будет принимать участие. Может, стоять и смотреть, как расстреливают детей…

Даже если сам он стрелять не будет, его вины это не умалит.

Он преступник. Мой брат, который только что спас мне жизнь, избив меня дубинкой, и ненавидел меня за это.

А я, рыдая на земле у его ног, тоже его ненавидела. Всем сердцем. За то зло, которое он причинит другим. И за то, которое причинил мне.

Он прошипел:

– Я потом зайду к вам, помогу.

Я не прохрипела: без тебя обойдемся.

Желание выжить было сильнее гордости. А Симон – единственный, кто мог спасти нас от гибели.

И за это я ненавидела его еще больше.

Вслед за другими полицейскими он влез в грузовик. Взревели моторы, машины рванули прочь. Наверняка едут сгонять для депортации первых жертв. Выхлоп ударил в нос: я все еще лежала на земле, не в силах подняться.

На меня дохнуло Хелмно.

16

Хотя по плечу и по ребрам Симон лупил что было силы и ушибы ужасно болели – не говоря уже о ране на руке, которая только чудом не разошлась, – больше всего мучений мне доставляла лодыжка. Каждая ступенька лестницы в доме 70 по улице Милой была для меня подвигом, и, когда я добралась до дверей квартиры, лодыжка пульсировала так, что казалось – это какое-то диковинное существо размером с футбольной мяч, у которого быстро-быстро колотится сердце.

Я открыла дверь. В краковском семействе царил большой переполох. Из них никто не работал в юденрате, в еврейской полиции или на каком-нибудь немецком производстве, поэтому они готовились к переселению. Мужчины молились, а женщины собирали потертые чемоданы, прикидывая, как не превысить разрешенные немцами пятнадцать килограммов.

Мне хотелось крикнуть им: «Какая разница, что брать с собой на тот свет!»

А еще больше хотелось рявкнуть на их мужчин-ортодоксов: «Что толку от ваших молитв? Никто вас там, наверху, не слышит! Некому там молиться, не стоит он того!»

Но какая от этого польза? Они все равно мне не поверят. А даже если удастся убедить их в том, какую ужасную судьбу готовят им нацисты, что эти люди сделают?

Неужто будут обороняться? Как защитники Масады? Эти женщины? И их вечно молящиеся мужчины? И старательные маленькие девочки, помогающие складывать вещи? И маленькие мальчики с длинными мелко вьющимися пейсами, играющие в мячик?

Борцы из них никакие. И герои тоже. Они обычные люди, для которых, возможно, даже лучше до самого конца сохранять иллюзии.

Нет, бороться может только молодежь. Например, Амос. И его Эсфирь. И даже…

…я?

Нет, у меня Ханна, я должна о ней позаботиться.

Мне остро захотелось опуститься на колени рядом с этими мужчинами и помолиться о том, чтобы моя сестренка уцелела. В бога я давно уже не верила, но где-то в глубине души еще хотела на него надеяться.

И тут я вдруг поняла, что перезабыла все иудейские молитвы. Помню только католические, которые вызубрила для своей контрабандистской легенды. Вот ортодоксы обрадуются, если я к ним подсяду и начну читать «Магнификат»! Я поневоле усмехнулась. С горечью.

Усмешка не укрылась от древней старухи в платке, и вид у той сделался сердитый. Я резко посерьезнела. Еще не хватало создавать у людей впечатление, будто я над ними смеюсь. Тем более что смеяться я и не думала. Потупившись, я проковыляла мимо, сама при этом чувствуя себя старухой. Не только потому, что у меня болело все тело, но и потому, что невозможность предостеречь соседей лежала на душе тяжким грузом, пусть даже гуманнее оставить их в неведении.

Я вошла в нашу нору. Вот бы здесь законопатиться и никуда больше не ходить…

Мама – небывалое дело – не лежала на матрасе, а сидела за столом. Похоже, давно дожидается, ведь меня с ночи нет дома. Наверняка уже решила, что во время очередной вылазки я угодила в лапы немцам. Увидев меня, она перевела дух. Большого облегчения, конечно, не испытала – больно потрепанный у меня был вид, – но обрадовалась уже тому, что я жива.

Ханна подняла голову от одной из моих английских книжек – «Алисы в Стране чудес». Посредством книг она не только, как я, учила английский, но еще и пыталась разобраться, как великие сказочники слагают свои истории, хотя на иностранном языке понимала содержание лишь отчасти.

Но не только они обо мне беспокоились.

– А вот и ты! – с облегчением воскликнул Даниэль, хотя от него тоже не укрылось, в каком виде я «а вот».

– Тонкое наблюдение, – вяло пошутила я, пытаясь притвориться, что все не так уж плохо.

Даниэль улыбнулся. Ради меня. Это самое замечательное его свойство – он точно знает, когда лучше промолчать. Вот и сейчас он не стал выяснять, где я была и от кого или от чего мне так досталось. Хотя все эти вопросы наверняка жгли ему душу. И не начал бросаться упреками вроде: «Я же тебе говорил, контрабанда до добра не доведет!» – ему и в голову такое не пришло. Он просто обнял меня и прижал к себе.

Я расплакалась.

Потому что родной брат отколошматил меня дубинкой. Потому что людям из Кракова суждено погибнуть, а я их даже предостеречь не могу. Вернее, не хочу. И потому что я увидела в глазах немца, что я для него не человек. Все мы не люди. И Ханна тоже.

Слезы текли ручьем.

Даниэль крепко сжимал меня в объятиях. Если бы не он, меня бы совсем развезло.

Наконец он решился прервать мои всхлипывания и заговорил:

– Все будет хо…

– Не надо! – перебила я и высвободилась из его объятий. Я не хотела слышать эту ложь. Эту пустую, беспомощную фразу. Не хотела злиться на Даниэля, как когда-то злилась на отца.

Подошедшая Ханна протянула:

– Н-да, видок у тебя помятый…

Тут я даже засмеялась. Несколько истерически, но все же.

– Что случилось? – спросила мама. Кажется, она не была до конца уверена, что хочет знать ответ.

Я решила преподнести им приукрашенную версию событий. Несостоявшуюся вылазку я ни словом не упомянула, хотя про себя задавалась вопросом, какие объяснения дам Ашеру. Депортация депортацией, а отчета босс мафии потребует.

Вновь открывшиеся обстоятельства, наверное, могут отчасти служить мне оправданием. С другой стороны, люди вроде Ашера не стали бы тем, чем стали, если бы страдали излишней снисходительностью.

Об Ашере я решила пока что не думать: на данный момент у меня есть заботы понасущнее.

Как это жутко – оказаться в положении, когда думаешь: босс мафии, чье поручение я не выполнила, не самая большая моя проблема!

И я рассказала, что ходила в штаб-квартиру полиции, рассчитывая попросить Симона о помощи, и напоролась на эсэсовских солдат. Поведала даже, что меня избил еврейский полицай – как бы я иначе, без этой полуправды, объяснила свое состояние? – но, разумеется, не призналась, что это был мой собственный брат.

– Симона-то повидала? – спросила мама.

– Да, – выплюнула я с яростным шипением.

Даниэль взял меня за руку, желая утишить мою злость, но меня это не успокоило.

– Он нам поможет? – спросила мама.

– Обещал помочь, – ответила я чистую правду – и вспомнила, как плакала перед ним на земле. Я так впилась пальцами в руку Даниэля, что он еле заметно вздрогнул. Любой другой на его месте вырвал бы руку, но он не хотел оставлять меня без поддержки.

– Если Симон сказал, что поможет, – проговорила мама, – он сдержит слово.

Она по-прежнему любила сына, хотя он давным-давно у нас не показывался и не делился ни единой крохой из пайков, которые получал у себя в полиции. Но мама все ему прощала – как и папе.

Моя злость перекинулась с Симона на нее. Я вцепилась в Даниэля еще крепче – он и это выдержал. И именно благодаря опоре, которую он мне давал, я наконец-то начала расслабляться. Гнев потихоньку уступал место усталости: все-таки спала я всего пару часов, и излупили меня так, что мама не горюй.

– Пить хочешь? – спросил Даниэль.

– Да, спасибо.

– Тогда пусти меня. Рука нужна, чтобы налить. – Он ласково улыбнулся.

Улыбнулся. В такой-то день. Он просто чудо.

– Раз так, лучше уж я пить не буду. – Я улыбнулась в ответ и села за стол, не выпуская его руки.

– Давай я, – предложила сестренка, взяла белый фарфоровый кувшин и плеснула воды в стакан.

– Вот спасибо, – сказала я.

– Но с раной на руке ты еще вчера пришла, – заявила Ханна. Она не желала отступаться и все не теряла надежды выяснить, при каких обстоятельствах меня ранили.

– С какой еще раной? – осведомился Даниэль. Он стоял у стола рядом со мной, и я по-прежнему держала его за руку.

– С раной, о которой мы сейчас говорить не будем, – ответила я. У меня никаких сил не было рассказывать Даниэлю о встрече с Амосом и его товарищами из «Хашомер Хацаир».

– Ах вот с какой! – Он понимающе улыбнулся.

Я наконец выпустила его руку, и он нежно погладил меня по шее. И я почувствовала, что на свете есть еще что-то, кроме моего страха. Его забота. Его любовь. До меня вдруг дошло, что от страха, ярости и усталости я ни на миг не задумалась, каково в этот ужасный день приходится Даниэлю. Чем обернется немецкий указ для приюта?

– Что сказал Корчак? – спросила я у Даниэля.

– Он собирался переговорить с юденратом.

– И?

– Не знаю. Я к тебе торопился.

– Ну уж Корчак-то точно сможет договориться, чтобы сирот не… – Я запнулась. Слишком жутко было озвучить эту мысль – что все эти резвые, живые, любовно выпестованные Корчаком и Даниэлем дети погибнут. Поэтому я прибегла к немецкому эвфемизму: – Не депортировали.

Понятно, почему немцы так выражаются. С «депортацией» еще можно как-то смириться, если не прозревать истинного значения этого слова.

– Если кто и сможет защитить детей, – проговорил Даниэль, – то только Корчак.

В его голосе прозвучала глубокая убежденность. Он верил в своего приемного отца больше, чем в господа бога. Больше, чем мама в Симона. Не меньше, чем наши религиозные соседи во Всевышнего. Вера Даниэля в Корчака была истовой и искренней.

Не будь это так ужасно по отношению к маме, я бы тоже не возражала, чтобы мы с Ханной были сиротами, находящимися под защитой этого доброго, хоть и усталого, пожилого человека с бородкой.

Даниэль перестал гладить меня по шее. Я сразу поняла:

– Ты обратно в приют?

– Да, пора, что делать, – ответил он. Но, конечно, он и сам туда стремился. Как бы он меня ни любил, мне всегда приходилось делить его с приютскими детьми. Даже сейчас – особенно сейчас. Нравилось мне это или нет. И мне стыдно было признаваться себе, что в общем-то мне это совершенно не нравилось.

Я встала и вздрогнула, наступив на поврежденную ногу. Поцеловала его в щеку. Он улыбнулся, как бы благодаря меня за то, что я не требую, чтобы он побыл у нас подольше. Мы обнялись и постояли, прильнув друг к дружке. Наконец он сказал:

– До встречи.

– До встречи, – откликнулась я.

Даниэль покинул нашу тесную конуру, а я подумала: хоть мы и уповаем на то, что еще увидим друг друга, никто из нас не может сказать, когда эта встреча произойдет. Вот почему мы и не сказали ни «до вечера», ни «до завтра».

Прежде чем я успела осмыслить, что это значит, Ханна осведомилась:

– Ты уже скажешь, откуда у тебя рана на руке, или нет?

Рана на руке… Встреча с Амосом была всего-навсего вчера, а казалось, будто прошла целая вечность. Что мне до него? Вот Даниэль всегда рядом, всегда поддержит. А Амос думает только о своей «Хашомер Хацаир».

– Или нет, – ответила я сестренке и в изнеможении опустилась на матрас.

Ханна надулась. Похоже, она в полной мере еще не уяснила, что творится в гетто. Впрочем, как и большинство взрослых. И хотя я считала, что лучше многих понимаю суть происходящего, но тоже подозревала, что мне известно далеко не все.

Надо все-таки рассказать Ханне, что нам грозит. И я это сделаю. Но потом. Когда буду уверена, что брат сумеет нам помочь, а значит, у нас есть надежда. И когда посплю немного.

Я закрыла глаза и попросила сестру:

– Расскажи мне сказку.

– Какую это еще? – сердито спросила она. Ее обида росла с каждой секундой.

– Про 777 островов, – заканючила я тоном маленького ребенка, который клянчит сказку на ночь. Не потому что притворялась, а потому что действительно была в этот миг как малое дитя.

Ханна тоже это почувствовала, и мы поменялись ролями: теперь она сделалась старшей сестрой… мамой… как ни назови… и продолжила свой рассказ про 777 островов.

На покачивающейся палубе перед детьми стоял волк-оборотень и скалил зубы. Он хотел разорвать Бена и Ханну на куски, но капитан Морковка крикнул:

– Не смей их есть!

Дети горячо поддержали его.

– Закон моря требует швырнуть их за борт, чтобы они позорнейшим образом утонули.

Это предложение встретило у детей гораздо меньше одобрения.

– Если, конечно, горескаты не сожрут их раньше.

Дети понятия не имели, что это за животные такие – горескаты, – но, очевидно, в море, омывающем 777 островов, водились какие-то особые хищные рыбы, и лучше с ними не встречаться.

Оборотень был не очень-то рад лишиться обеда, хоть и пробурчал себе под нос:

– Ну и пусть, все равно тут только кожа да кости!

Он принес доску, закрепил ее на борту в виде трамплина и загнал на нее детей. Доска слегка прогнулась под их весом. Внизу катили мягкие волны, а под водой подстерегали горескаты и смерть от утопления, так как плавать ни Ханна, ни Бен не умели. Где им в гетто научиться?

Они обнялись, вложив в это объятие всю нежность, сказали друг другу:

– Я тебя люблю.

И:

– Я т… теб… бя т… т…

И:

– Я поняла.

И слились в поцелуе, страстном, как никогда раньше.

В этот миг мне захотелось открыть глаза и в очередной раз высказаться в том духе, что Ханна еще мала с парнями лобызаться, – но я слишком устала.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?