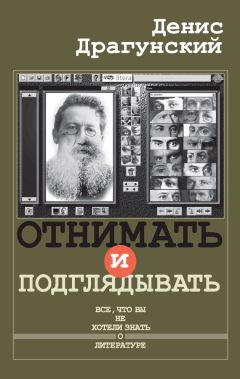

Текст книги "Отнимать и подглядывать"

Автор книги: Денис Драгунский

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Денис Драгунский

Отнимать и подглядывать

© Драгунский Д.В.

© ООО «Издательство АСТ»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Предисловие

Отнимать и подглядывать – это, конечно, ужасно. Нехорошо, невежливо и даже иногда наказуемо. «Не бери чужое!», «Отойди от замочной скважины!» – тысячелетиями кричат детям папы, мамы и бабушки.

Однако отнимать – это не только любимое занятие разбойников и революционеров. Без отнятия части имущества (налоги) и даже части личной свободы (социальный контракт) не бывает ни нормального общества, ни государства, даже самого что ни на есть демократического. Литература тоже отнимает. Тайну личной жизни, например. Или светлые юношеские идеалы. В обмен на что-то не менее существенное.

А подглядывать – это не только развлечение беспокойных подростков или тяжелая служба мелких стукачей и выдающихся разведчиков. Без нахального и отчасти бесстыжего подглядывания не бывает ни науки, ни искусства, и литературы в том числе.

Так вышло в моей жизни, что литературу я видел с двух сторон.

Сначала я просто читал книги, а еще раньше – мне их читали. Первую книгу – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна – папа подарил мне на первый день моего рождения. Но потом мой папа из артиста эстрады вдруг сам стал писателем. Мне было всего девять лет, когда он начал печатать свои первые рассказы. Я стал потихоньку узнавать и понимать, что литература – это не только книжные полки и замечательные страницы стихов и прозы. Литература – это еще и редакции, издательства, тиражи, тематические планы. Это еще и цензура – редакторская (в журнале) и государственная (в учреждении под названием Главлит). Премии. Литературная критика, а среди критиков есть друзья и враги. Союз писателей, куда надо вступить. Или не вступить… Дачный писательский поселок, где надо снять, а лучше купить или построить дачу.

То есть я довольно рано увидел, почувствовал и понял, что между текстом и литературным, так сказать, производством есть некая разница. Что литература – это не только книжная полка или школьный курс «Родная литература». Сочинения писателей и учебники, где эти сочинения объясняют детям, – это лишь верхушка, крем на торте, милый цветок на большом и довольно-таки корявом дереве.

В СССР, если кто помнит, была «руководящая роль партии и правительства в развитии литературного процесса». От этого наша литература сначала стонала, теряла лучших писателей, а потом приспособилась, что оказалось гораздо хуже и вреднее. Но и в других, в самых свободных странах литература тоже очень плотно взаимодействует с властью. Не так грубо и неприкрыто, как это было в Советском Союзе, но тем не менее. Главное здесь – создание Большого Литературного Канона, национального пантеона классики, с помощью которого власть укрепляет сама себя, становится в общий ряд великого и прекрасного. Подтверждает свою несомненность в качестве со-выразителя интересов нации – вместе с великими писателями. Как бы фотографируется на память, обняв статуи Корнеля и Стендаля, Шекспира и Байрона, Гёте и Шиллера… Ну и разумеется, Пушкина и Достоевского.

Власть может тасовать национальный пантеон классики во имя сегодняшних задач. Кто в XIX и ХХ веке был главнейшим и крупнейшим русским писателем, великим писателем Земли Русской, как говорил Тургенев? Конечно, Лев Толстой, «срыватель всех и всяческих масок», «глыбища», «матерый человечище», «зеркало русской революции», да вдобавок признанный во всем мире… Как-то раз в Америке я побывал в гостях в очень приятной, но уж никак не интеллектуальной семье. В этом доме было всего 2 (в скобках прописью – две) книги. Они стояли на полке в гостиной. Руководство по Windows и – Leo Tolstoy, “Anna Karenine”. До сих пор «Анна Каренина» возглавляет список мировой классики, которую не только чтут, но и читают. Но у Льва Толстого были, мягко говоря, непростые отношения с российской православной церковью, его даже отлучили – ну, точнее говоря, не отлучили в каноническом смысле слова, а холодно констатировали его отпадение от православия. В СССР это Льву Толстому, безусловно, записывалось в плюс. Сейчас, ясное дело, в минус. Но тем не менее можно ли было представить себе еще десять лет назад, что столетие со дня смерти величайшего русского писателя вообще никак не будет отмечаться? И, однако, соображения политической целесообразности возобладали над историко-литературным здравым смыслом. Писателя Льва Толстого как бы нет. Есть престарелый кощунник, чей портрет лучше снять со стены, чтобы не портить позитивную энергетику. Теперь главный прозаик-классик России – консерватор Достоевский. А при советской власти этот великий писатель был задвинут в тень Толстого и даже Тургенева со Щедриным. Коммунисты не могли простить ему «Бесов» – а нынешние власти предержащие именно за «Бесов» его и любят – эк Федор Михайлович оппозицию-то заклеймил и разоблачил! А как либералов осмеял!

Даже с кристальным Пушкиным не всё так просто. Еще тридцать-сорок лет назад государство – а вслед за ним и 99 % читателей, разумеется! вырваться из рамок Большого Канона может не более 1 % знатоков и любителей! – итак, государство рабочих и крестьян ценило в Пушкине его декабризм, вольнолюбивую политическую лирику («Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу…» и шаловливый атеизм («Гавриилиада»). Что же касается стихов «Клеветникам России» или, к примеру, «В надежде славы и добра» – то школьникам очень доказательно объясняли, что написано это было едва ли не вынужденно, под тяжким прессом царской цензуры, чуть ли не под личным присмотром Николая Палкина. Иные ныне времена. Теперь патриотические, государственнические и религиозные строфы считаются истинно пушкинскими, а вольнолюбие и атеизм – досадными ошибками разгульной молодости. И якобы сам поэт как бы покаялся в этих ошибках.

О, это «якобы» и «как бы»!

Любимые словечки эпохи, спутники главного слова нашего времени, а слово это – «фейк». Цифровая революция сделала весьма проблематичным доказательство любого факта. Это связано как с особенностями цифрового монтажа, так и с практической необозримостью ресурсов. На каждый пруфлинк можно дать сто контрпруфлинков, и так далее. Это открывает дотоле невиданные возможности как для злостных фальсификаций, так и для добродушных постмодернистских игр, причем разница между первым и вторым не всегда очевидна. И далее – поскольку не ясна разница между бескорыстной игрой и намеренной фальсификацией, то точно так же помаленьку стирается различие между фейком и фактом как таковыми. В цифровой среде любой факт можно объявить фейком, а любой фейк – фактом; а там уж сами разбирайтесь, спорьте, громоздите пруфлинки. Факт как научно-культурный феномен, как противовес заблуждению или вымыслу родился в конце XVI – начале XVII века, в трудах философа Фрэнсиса Бэкона и юриста Фридриха Шпее; ах, как коротка оказалась его жизнь, а смерть факта, как нарочно, пришлась на наши годы.

Псевдоисторические реконструкции стали частью литературного организма – на разных его уровнях. Власть, переоценивая литературную иерархию прошлых веков, говорит: «То, что вы считали правдой, отныне рекомендовано считать вымыслом». Литераторы фантазируют, но их фантазии всерьез цитируются в научных (претендующих на научность) книгах. Хрестоматийный пример – история, как Сталин и Трумэн в Потсдаме Луну делили. Шутка фантаста намертво въелась в ткань российской конспирологии. И наконец, книгоиздатели выпускают «якобы старинные книги» – не копии, не новоделы, не стилизации, а именно «как бы старину».

Современной русской литературе особенно не повезло. Она переживает сразу два кризиса. Первый – локальный, российско-постсоветский, хотя и его последствий довольно для того, чтобы полстолетия приходить в себя, возвращаться в рамки нормальной литературной жизни, откуда нашу бедную словесность выдернули в 1932 году. Точнее говоря, в этом году – «Постановление ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций», то есть ликвидация литературных школ-групп-клубов, учреждение Союза писателей и утверждение социалистического реализма как единственного творческого метода – в этом году процесс истребления литературы был завершен полностью и окончательно. Лагерь был построен, оставалось только следить за порядком. Хотя атаки на литературу – и в виде совершенно оголтелой, нигде в мире не виданной цензуры, и в виде физической изоляции или ликвидации писателей – начались буквально через пару месяцев после Октября 1917-го.

Освобождение от цензурных запретов на рубеже 1980–1990-х годов было великим благом, но и источником великих перекосов. В ходе «возвращения имен» (процесса, повторяю, абсолютно необходимого, нравственного, справедливого, утоляющего читательский голод по настоящей, не подсоветской, а если иностранной, то не обязательно «прогрессивной» литературе, а также философии, истории, психологии и т. п.) – в ходе этого процесса текущая русская литература отодвинулась на обочину, в тень, совершенно перестала интересовать читателей, да и критиков, честно говоря. Тиражи «толстых журналов» сначала вдесятеро вздулись – исключительно за счет публикации ранее запрещенного, от Солженицына до Оруэлла, от Рыбакова до Сахарова, – а потом стократно сдулись. То есть нынешние тиражи литературных журналов примерно в десять раз меньше, чем в СССР. Подобная же ситуация в книгоиздании. В советские времена нормальным тиражом книги прозы было 30 000–50 000 экземпляров, сейчас – 3 000–5 000. Зато безмерно выросли тиражи «убивалок» и «целовалок», а также пара-исторических сочинений. Почему безмерно? Потому что таких книг в СССР вовсе не было. Это первый перекос. Второй перекос – разрушение связи «книга – критик – читатель». В старое время книга, о которой писали или, тем паче, спорили в «Литгазете», «Литроссии», «Литобозе» и «Книгобозе» – эта книга вызывала читательский интерес, поэтому рецензий так ждали писатели. Известный критик или литературный обозреватель был авторитетом прежде всего для читателей; собственно, так и обстоят дела во всем мире. Увы, в нынешней России мнения критиков и предпочтения читателей совпадают в довольно узком секторе ценителей высококачественной литературы. Массовая литература подвергается ритуальному осмеянию в остроумных рецензиях – но потребители «убивалок», «целовалок» и «правдивых историй про то, как Хрущев Сталина убил» этих рецензий не читают, поскольку не подозревают о существовании журналов, где оные рецензии печатаются. А постоянные читатели этих журналов узнают обо всякой позорной массовухе только из остроумных рецензий – но и без этих рецензий они все равно бы не взяли в руки какую-нибудь «Месть Железной Ноги» или «Мечту старшей ассистентки».

А на другом полюсе картина тоже печальная, но по-своему. Хорошие, талантливые, умные книги, о которых пишутся восторженные рецензии, едва распродаются; известны случаи, когда престижную литературную премию получает книга, изданная символическим, можно сказать «юридическим» тиражом в 100 экз. (чтобы сказать, что книга все же издана; это в случае, если к рассмотрению не принимаются рукописи). Будучи сам членом жюри литературных премий, я встречал еще не прочитанные мною книги – то есть книги, которыми премия должна привлечь читателя, – уже в киосках уцененных изданий…

Поэтому задача литературного строительства, уж простите мне такую старомодную формулу, должна была состоять в восстановлении треугольника «книга – критик – читатель». В воссоздании авторитетной литературно-критической прессы. Во всемерном продвижении высококачественной отечественной и переводной литературы к широкому читателю. Потому что на сегодняшний день тиражи качественной (она же интеллектуальная) прозы в США больше российских в 50–100 раз. Но, увы, заниматься старинным литературным строительством уже вряд ли придется.

Одновременно с российским кризисом на нас навалилась мировая цифровая революция. Ее сравнивают с изобретением книгопечатания в XV веке, но это непонимание сути дела. Изобретение и взрывное распространение интернета, блогов, социальных сетей, частных сайтов, электронных библиотек, файлообмена, а главное – поисковых машин (Google, «Яндекс» и проч.) сопоставимо с переходом от устной литературы к письменной. Это глобальная культурная революция, масштаб и последствия которой нам – или нашим потомкам – еще предстоит осознать. Пиратство с одной стороны и, с другой стороны самодеятельная литература на специальных ресурсах (сотни тысяч зарегистрированных прозаиков и поэтов!) стирают грани между профессионалом и любителем, талантом и посредственностью, востребованным автором и графоманом. Далее, любая книга (даже древняя, уникальная) в перспективе станет молниеносно и бесплатно доступной. Поисковые машины обесценивают знаточество, начетничество, да просто элементарную эрудицию. На подходе т. н. excerption programs, которые смогут сделать качественный сокращенный пересказ текста…

Таков – или примерно таков – круг проблем, с которыми сталкивается литература как общественный организм. Разбираться в этих вещах подчас неприятно: мы с детства воспитаны в трепетном отношении к литературе как к чему-то светлому и чуть ли не священному. Распространенное возражение романтиков и чистоплюев: «Я обожаю читать книги, и я не желаю знать, как автор жил, кому служил, что получал, играл ли в карты, доносил ли на коллег; в конце концов, мне не важно, он сам это написал или бригада литературных негров за него старалась! Оставьте меня наедине с текстом!»

Дело вкуса, разумеется. Но тогда за рамками нашего понимания остается многое из того, что находится уже в самом тексте. И мы перестаем его понимать – или понимаем его кургузо, поверхностно. Как, например, для полноты понимания Чехова нужно не только подробно знать его биографию, но и разобраться в его политических симпатиях.

В эту книгу вошли мои статьи и заметки, опубликованные в последние десятилетие, посвященные литературе и власти, литературе и утопии, литературе и реальности, литературе и интернету, литературе и всем нам. Надеюсь, что они помогут узнать о литературе то, что знать не хочется, но надо. Пригодится.

Лето и тишина

Когда что-то важное случалось, бабушка говорила: «Москва гудит!» Я помню, я слышал, как гудит Москва. Когда на каждом перекрестке, во всех дворах, в троллейбусах и метро, у каждого газетного киоска и цистерны с квасом, и в квартирах тоже, родные, знакомые и совсем незнакомые люди – везде говорили о чем-то, что потрясало. На моей памяти Москва гудела, когда в 1961 году снимали памятники Сталину. Когда через три с небольшим года сняли Хрущева. Когда поэты читали стихи на стадионах. Когда в 1971 году погибли космонавты, об этом шумела улица – буквально, реально, вслух. Как ни странно, о танках в Праге говорили тише. Потом Москва затихла надолго, лет на пятнадцать.

Правда, в этот молчаливый период московский шум распался на ручейки, на отдельные источники звука. На маленькие бумбоксы, как сказала бы нынешняя молодежь. Москва тихонечко гудела о повестях Трифонова, о судьбе «Нового мира», о Бродском и Солженицыне, о Любимове и Ефремове, о Параджанове и Тарковском. Конечно, это была Москва частичная, интеллигентская, жадно читающая и взволнованная судьбами страны, – но все же казалось, что ее много – той Москвы, а значит той страны. Были ключевые слова, общие коды и пароли, было желание узнать, понять, обсудить.

Перестройка, распад СССР, реформы Ельцина – Гайдара, мятеж 1993 года – Москва и страна снова загудела, вся, целиком, сверху вниз и справа налево. Все смотрели новое телевидение, независимое и смелое. Совокупный тираж толстых журналов обеспечивал однотипным чтением практически все грамотное население СССР. Это было очень политизированное чтение и не всегда такое уж высокохудожественное: многие романы-откровения тогдашних лет сейчас читать просто невозможно. К публицистике эти претензии не относятся: статья-сенсация через десять лет просто обязана оказаться наивной, простодушной, банальной. Иначе она не была бы сенсационной тогда. Так ли это важно? «Общерусский разговор», о котором говорил сто лет назад Василий Розанов, все-таки состоялся.

Но закончился довольно быстро.

Наверное, свою роль сыграла цензура, укрепление властной вертикали, государственный контроль над телевидением. Но главное не в этом. И даже не в том, что народ, вынужденно объедавшийся пищей духовной, с удовольствием перешел на более материальное меню.

Дело гораздо серьезнее.

Когда чего-то слишком много, оно как будто исчезает. Или теряет смысл. Стеллажи книжных магазинов пугают изобилием названий. Ярмарка интеллектуальной литературы Non-Fiction способна раздавить посетителя необозримой массой толстых, мелким шрифтом, многотомных умных книг обо всем. «Социология французской шляпной ленты в сороковых годах XIX века». «Комментарии и указатели к дневникам английских солдат в Индии». «Московские домовладельцы Сущевской части». «Трансгруэнтность локальности в постмодерне». Гигабайты информации, тонны веса, сотни тысяч рублей. Составлять библиотеку – даже по какой-то узкой отрасли – бессмысленно. Неподъемно и по деньгам, и по времени – все равно не прочтешь, физически не успеешь. Профессиональная эрудиция балансирует между интернетом и малотиражными изданиями, не вывешенными в сети. Надобно сказать, что в интернете тоже не всё прямо на блюдечке лежит. Кое-что приходится искать так же долго и хлопотно, как в старом каталоге со скрипучими ящичками.

Гуманитарных книг много, и все они очень специальные. Группы носителей знания складываются вокруг издательских проектов. Интеллектуальное сообщество дробится на мелкие и мельчайшие коллективы, и это, наверное, естественно, когда касается специальных проблем. Обидно другое. Есть масса общественных вопросов, которые составляли суть интеллигентского разговора и десять, и сто лет назад. Говорили о законе и справедливости, о свободе и рабстве, о художнике и власти, и прежде всего – о правах человека. Сегодня все это выпало из поля зрения умных и образованных людей. Смерть несчастного Магнитского, дело Самодурова и Ерофеева, конфликт вокруг Химкинского леса… «Не надо, пожалуйста, не объясняй, я все равно не пойму, не разберусь», – сказал мне знакомый профессор-гуманитарий. Правда, сильно моложе меня.

Интересная штука. Вечные темы образованного сословия – «власть и народ», «народ и интеллигенция», «интеллигенция и власть», этакая большая тройка интеллигентского дискурса, – превратились в предмет специального интереса политических журналистов. Остальные прикасаются к ним с осторожностью – тем более что вольная политическая дискуссия сильно опошлена (а если честно – опоганена) интернет-форумами, где сплошная ругань и обличение врагов России – естественно, либералов и западников. К великому сожалению, этот стиль потихоньку проникает и в более респектабельную полемику.

Скучно, конечно, и отчасти пусто. Однако тоска по общекультурному диалогу, по тому самому «общерусскому разговору» – это ностальгия по модерну, то есть по индустриальному обществу, причем в его советской, тоталитарной версии. Ностальгия по обществу однотипной фабричной занятости, когда 90 % людей живут на одну зарплату и читают (смотрят, слушают, обсуждают) примерно одно и то же. Поскольку «другое» – запрещено.

Глупое брюзжание.

Надо бы попытаться понять, что происходит вокруг. Тем более что происходят весьма серьезные вещи. По сравнению с которыми цензура и вертикаль власти – сущая чепуха, мелкая рябь на бездонном озере.

Старинный шутливый вопрос: достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники?

Конечно, нет. Что такое достоверность? Когда нечто достойно веры. Достойный человек Фукидид в V веке до нашей эры подробно и беспристрастно описал историю Пелопонесской войны, которая происходила у него на глазах. Попытки обвинить Фукидида в политической предвзятости и намеренных подтасовках оказались несостоятельны, недоказуемы. Если он и ошибался, то это были обычные ошибки и неточности, от которых не застрахован никто. Одна война – один историк: вот формула абсолютной достоверности. Однако войн все больше, а число историков растет в опережающей прогрессии. На любой аргумент находится сотня контраргументов – тоже хорошо документированных. История сплющивается, превращается в вещество необычайной фактической плотности, и вот в этом веществе, как внутри атомной бомбы, возникает цепная реакция: событие превращается в идею, а идея – в обвинение, в проклятие. Самый краткий курс истории – это два слова и два знака препинания: «Они – гады!» Впрочем, число восклицательных знаков можно увеличивать – для убедительности и доказательности.

Говорить о достоверной, истинной, правдивой истории Второй мировой войны – значит просто не понимать предмета разговора. Говорить о «недопущении переписывания истории» – такое же прискорбное невежество, и хватит об этом.

Есть темы более интересные – лично для меня. Да, для меня лично, и не вижу в этом ничего стыдного, особенно сейчас. Надоело быть динозавром, который смотрит вдаль, за горизонт, ищет цели и смысла. Общей цели для страны, общего для людей смысла! Последняя когорта глупых длинношеих динозавров появилась на свет в середине семидесятых. Дальше пошли млекопитающие, умные и складные. Они хотят хорошей работы. Хорошая работа – это когда хорошая зарплата. Чтоб жена и дети, квартира и автомобиль. Чтоб детям дать хорошее образование – чтоб у них тоже была хорошая работа (см. выше). Никто не хочет составить карту истоков Конго или открыть ген шизофрении. Точнее говоря, почти никто. Нет великой мечты. Ни личной, ни общей. Какой уж тут «общерусский разговор»? О чем гудеть Москве?

Главное, главное, главное – не брюзжать! Главное – научиться жить при капитализме. В буржуазном обществе. Где голодуху и дефицит не надо драпировать великими идеями и высокими мечтаниями. В бедных интеллигентных советских семьях родители устраивали с детьми «путешествие по карте». Вот прямо так – садились с атласом под абажур и, водя карандашом по ниточкам рек и дорог, воображали себе ландшафт и поселения. Или обсуждали прочитанные книги. И ходили в кино всей семьей. Оттуда, собственно, и высокие цели: хотелось выпрыгнуть из-под абажура.

А сейчас все кругом в необозримом ассортименте. И сравнительно недорого.

Мы думаем, что разговоры о ментальности, об экономике, о развитии демократии имеют смысл. Мы ошибаемся. Смысл имеет только искусство. Вернее, так – оно наименее бессмысленно из всего перечисленного. Оно расширяет зазор между «заработал» и «потратил».

Нужнее ли стало искусство с тех пор, как оно стало преизобильно и доступно? Особенно кино. Когда в него не надо ходить, когда оно само настырным торрентом стучится в каждый компьютер.

Когда изобретают что-то новое, это не отменяет старое. Мраморные статуи и картины маслом на холсте будут создаваться до скончания веков. Никуда не денутся многотомный роман, спектакль в трех действиях и фильм, на который «надо идти».

Но физическое присутствие не означает социального влияния. Классический мейнстрим, он же Большой-Пребольшой Стиль, становится уделом маргиналов, меньшинств, которые варятся в собственном фестивально-премиально-клубном соку. «Вы видели? Смотрели? Читали?» – «Не надо, пожалуйста, не рассказывайте, я все равно не прочитаю, не посмотрю…»

Литература – это нечто для литераторов. Театр, кино – для режиссеров.

Уже довольно давно фотография стала массовым самодеятельным искусством. Очередь за кинематографом. Почему кинематографисты чего-то хотят и требуют? Сейчас фильм можно снять мобильником. Повесить в YouTube…

И стать знаменитым?

Нет, конечно. Кому это надо? Неужели мы столь безнадежно суетны?

Чтоб люди услышали, посмотрели, что-то поняли?

Нет. Холодно. Та же суетность.

Чтобы сказать. Может быть, только самому себе. Если сумеешь себя услышать.

Я сажусь в кресло, я беру в руки мобильник, я фотографирую сам себя. Мобильник у меня простой, без контрольной камеры, поэтому я иногда промахиваюсь. Ничего. Цифра этим и отличается от аналога. Не понравилось – стер, дальше поехал. Снял. Перекачал на компьютер. Гляжу и стараюсь понять себя и молчаливую, ни о чем не гудящую Москву в окне.

Возможно, я когда-нибудь сниму такой фильм. Посмотрю его и сразу же сотру.

Искусство имеет право быть одноразовым. Особенно на фоне вечности.